治疗药物血药浓度监测与临床应用(20131225)

- 格式:ppt

- 大小:1.44 MB

- 文档页数:66

治疗药物监测的临床应用近年来,随着生物医学技术的不断发展和进步,治疗药物监测在临床实践中得到广泛应用。

治疗药物监测,简称TDM(Therapeutic Drug Monitoring),是通过测量体内药物的浓度,对药物疗效和安全性进行评估和监控的一种方法。

本文将探讨治疗药物监测的临床应用。

首先,治疗药物监测在个体化药物治疗中起到关键作用。

每个人的药物代谢和反应方式都有所不同,根据一般给药剂量很难预测每个人的治疗效果。

通过监测和调整药物浓度,可以更好地实现个体化治疗,提高药物疗效。

举个例子,对于抗癫痫药物的治疗,过低的药物浓度可能导致癫痫发作,而过高的药物浓度则可能引发不良反应。

通过TDM,可以根据患者的药物浓度调整给药剂量,提高治疗效果。

其次,治疗药物监测也在药物相互作用的评估中扮演重要角色。

在复杂的药物治疗中,患者可能同时接受多种药物,而不同药物之间可能存在相互作用,影响药物的代谢和吸收。

通过监测药物浓度,可以评估患者同时使用多种药物时的相互作用,并进行必要的剂量调整。

这对于避免不良反应和提高药物疗效非常重要。

此外,治疗药物监测也用于评估药物的依从性。

药物依从性是指患者按照医嘱正确使用药物的程度。

研究表明,很多患者在药物治疗中存在依从性问题,导致治疗效果不佳。

通过监测药物浓度,可以判断患者是否按照医嘱使用药物。

如果发现患者药物浓度不稳定或浓度明显偏低,可能是因为患者未按时按量使用药物,及时采取措施提醒患者加强药物依从性。

最后,治疗药物监测对于个体化调整药物剂量和预防药物毒性也有重要意义。

某些药物在高浓度下可能产生严重的不良反应,因此需要在治疗过程中进行及时监测。

例如,一些抗肿瘤药物在治疗期间需要监测药物浓度,以确保不超过安全范围,避免对生命产生威胁。

此外,对于孕妇、儿童和老年人等特殊人群,药物的代谢和排泄过程可能受到不同因素的影响,而治疗药物监测可以提供重要信息,帮助医生根据个体情况调整药物剂量,以达到更好的治疗效果。

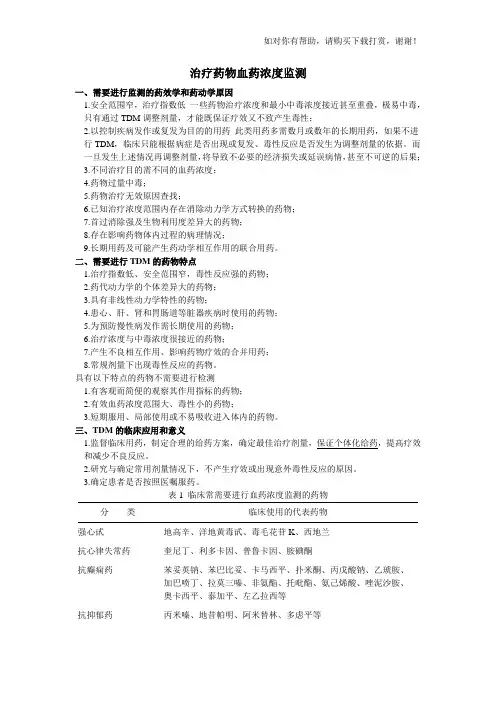

治疗药物血药浓度监测一、需要进行监测的药效学和药动学原因1.安全范围窄,治疗指数低一些药物治疗浓度和最小中毒浓度接近甚至重叠,极易中毒,只有通过TDM调整剂量,才能既保证疗效又不致产生毒性;2.以控制疾病发作或复发为目的的用药此类用药多需数月或数年的长期用药,如果不进行TDM,临床只能根据病症是否出现或复发、毒性反应是否发生为调整剂量的依据。

而一旦发生上述情况再调整剂量,将导致不必要的经济损失或延误病情,甚至不可逆的后果;3.不同治疗目的需不同的血药浓度;4.药物过量中毒;5.药物治疗无效原因查找;6.已知治疗浓度范围内存在消除动力学方式转换的药物;7.首过消除强及生物利用度差异大的药物;8.存在影响药物体内过程的病理情况;9.长期用药及可能产生药动学相互作用的联合用药。

二、需要进行TDM的药物特点1.治疗指数低、安全范围窄,毒性反应强的药物;2.药代动力学的个体差异大的药物;3.具有非线性动力学特性的药物;4.患心、肝、肾和胃肠道等脏器疾病时使用的药物;5.为预防慢性病发作需长期使用的药物;6.治疗浓度与中毒浓度很接近的药物;7.产生不良相互作用、影响药物疗效的合并用药;8.常规剂量下出现毒性反应的药物。

具有以下特点的药物不需要进行检测1.有客观而简便的观察其作用指标的药物;2.有效血药浓度范围大、毒性小的药物;3.短期服用、局部使用或不易吸收进入体内的药物。

三、TDM的临床应用和意义1.监督临床用药,制定合理的给药方案,确定最佳治疗剂量,保证个体化给药,提高疗效和减少不良反应。

2.研究与确定常用剂量情况下,不产生疗效或出现意外毒性反应的原因。

3.确定患者是否按照医嘱服药。

表1 临床常需要进行血药浓度监测的药物分类临床使用的代表药物强心甙地高辛、洋地黄毒甙、毒毛花苷K、西地兰抗心律失常药奎尼丁、利多卡因、普鲁卡因、胺碘酮抗癫痫药苯妥英钠、苯巴比妥、卡马西平、扑米酮、丙戊酸钠、乙琥胺、加巴喷丁、拉莫三嗪、非氨酯、托吡酯、氨己烯酸、唑泥沙胺、奥卡西平、泰加平、左乙拉西等抗抑郁药丙米嗪、地昔帕明、阿米替林、多虑平等抗精神病药氯氮平抗躁狂症药碳酸锂免疫抑制药环孢素A、他克莫司、霉酚酸、西罗莫司、咪唑立宾平喘药氨茶碱β受体阻断剂普萘洛尔、阿替洛尔、美托洛尔等抗生素氨基甙类(庆大霉素、卡那霉素、妥布霉素、链霉素、阿米卡星)、万古霉素、氯霉素、两性霉素B等抗恶性肿瘤药甲氨蝶呤、环磷酰胺、阿霉素、顺铂等抗结核药异烟肼、利福平、吡嗪酰胺抗病毒药沙奎那韦、英地那韦、奈非那韦抗真菌药伊曲康唑、酮康唑四、常用的检测样本1.全血2.血浆3.血清4.唾液以唾液做为检测样本适用于唾液与血浆药物浓度比值较恒定的、在唾液与血浆间较快达到分布平衡的、本身或同时使用的药物无抑制唾液分泌的M胆碱受体阻断作用的药物。

药物血浆浓度监测与临床药学研究药物血浆浓度监测是临床药学研究中的重要内容之一。

通过监测药物在血浆中的浓度变化,可以评估药物的药代动力学参数,优化药物治疗方案,提高疗效,减少不良反应。

本文将介绍药物血浆浓度监测的意义、方法以及在临床药学研究中的应用。

一、药物血浆浓度监测的意义药物血浆浓度监测可以帮助医生了解药物在患者体内的吸收、分布、代谢和排泄等药代动力学过程。

通过监测药物浓度的变化,可以确定合适的给药剂量和给药间隔,以达到最佳疗效。

同时,药物血浆浓度监测还可以帮助医生评估患者的药物代谢状态、调整药物治疗方案,个体化用药,提高治疗效果。

二、药物血浆浓度监测的方法药物血浆浓度监测通常使用高效液相色谱法(High-performance liquid chromatography, HPLC)或质谱法(Mass spectrometry, MS)进行定量分析。

这些方法具有高灵敏度、高选择性和高准确性的特点,能够准确测定药物在血浆中的浓度。

在进行药物血浆浓度监测时,需要患者留取血样。

一般情况下,采用静脉采血的方式,将患者的血样收集到特定的试管中。

随后,将血样送往合格的实验室进行分析,得到药物在血浆中的浓度数据。

三、药物血浆浓度监测在临床药学研究中的应用3.1 药物剂量的个体化药物剂量的个体化是临床药学研究中一个重要的应用领域。

不同患者的生理状态和个体差异导致药物在体内的药代动力学参数有所不同。

药物血浆浓度监测可以根据患者的药物浓度数据,调整合适的药物剂量和给药间隔,以达到最佳的治疗效果。

3.2 药物疗效和安全性评估药物血浆浓度监测也可以用来评估药物的疗效和安全性。

患者的药物浓度数据可以与药物的药效学关联进行分析,了解药物的疗效和药物浓度之间的关系。

同时,监测药物的血浆浓度还可以帮助医生评估药物的安全性,减少不良反应的发生。

3.3 药物相互作用研究药物在体内的代谢和排泄受到多种因素的影响,包括药物间的相互作用。

苯巴比妥血药浓度监测与临床疗效的相关性分析

王兰君;李国兴

【期刊名称】《放射免疫学杂志》

【年(卷),期】2009(022)005

【摘要】目的:为临床癫痫患者苯巴比妥的合理用药提供参考.方法:采用荧光偏振免疫法,对369例癫痫患者服用苯巴比妥进行血药浓度监测,并对结果及疗效进行分析总结.结果:208例次苯巴比妥血药浓度监测结果在有效浓度范围内,占总例次的56.37%,而有16例次血药浓度在正常范围,未能控制癫痫症状.血药浓度高于或低于正常浓度有161例次,占43.63%.结论:苯巴比妥血药浓度监测对合理用药有重要的指导作用,血药浓度个体差异大,临床应用时需个体化用药.

【总页数】2页(P521-522)

【作者】王兰君;李国兴

【作者单位】新乡医学院第一附属医院,453100;新乡医学院第一附属医院,453100【正文语种】中文

【相关文献】

1.卡马西平、苯妥英钠和苯巴比妥的血药浓度与不良反应及疗效相关性分析 [J], 陈斌国

2.EMIT法和HPLC法监测苯妥英和苯巴比妥血药浓度比较研究 [J], 余勤;梁茂植;向瑾;秦永平;邹远高;南峰

3.苯巴比妥、丙戊酸钠的血药浓度监测对外伤性颞叶性癫痫治疗的临床观察 [J], 桑冬平;施炜;陈建

4.负荷量苯巴比妥对缺血缺氧性脑病新生儿血药浓度监测及疗效评价 [J], 钟炳华

5.苯巴比妥和苯妥英钠血药浓度监测电子申请单录入错误原因分析与改进 [J], 张青霞;褚燕琦;曾艳;沈江华;王欣;王育琴;闫素英

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

治疗药物浓度监测与临床应用目的:通过血药浓度监测探索个体化用药方法。

方法:将血药浓度监测结果与Bayesian法相结合,通过药动学公式及个体药动学参数推算个体化t1/2,从而得到患者的个体药动学模型。

结果:通过血药浓度监测建立个体药动学模型,调整给药方案,最终可使患者血药浓度达到理想状态。

结论:血药浓度监测与Bayesian法的结合有助于临床用药个体化。

标签:血药浓度监测;Bayesian法;个体化用药ABSTRACT:OBJECTIVE To design a pattern of individualized medication by means of therapeuticdrugmonitoring.METHODS Integrate the result of therapeuticdrugmonitoring with Bayesian method,and individual t1/2 is calculated through pharmacokinetic calculation formula as well as individual pharmacokinetic parameters,thus the individual pharmacokinetic model is reckoned.RESULTS Individual pharmacokinetic model builded through therapeuticdrugmonitoring can be a reference for dosage adjustment.Finally the blood concentration range would fluctuate between an ideal range.CONCLUSION Therapeuticdrugmonitoring integrated withBayesian method is helpful for individualized medication.KEYWORDS:TherapeuticDrugMonitoring,Bayesian Method,Individualized Medication药物的治疗反应和毒性强度是作用部位药物浓度的函数,当药物在体内分布结束后,作用部位药物浓度与静脉血液中的药物浓度有着非常好的相关性,药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄的量及速度因不同个体有着显著的差异性,相同的给药方案,常有不同的药物浓度,结合现代临床药物分析技术及药动学、药效学的基本理论,应用我们的血药浓度监测系统和血药浓度计算系统工具,分析和评价患者的给药剂量、给药间隔是否能够达到临床合理用药要求,避开无效和中毒的药物浓度,使患者用药既安全又有效。

抗癫痫药物血药浓度监测技术临床应用研究目的:通过对抗癫痫药物血药浓度监测技术在临床应用的效果进行研究,以确保临床用药安全有效;方法:选取某院神经内科2012年1月至2012年12月收治的60例癫痫患者,按照收治时间分为对照组和研究组各30例,均采用VPA 药物进行治疗,研究组按照正常剂量使用并根据血药浓度调整剂量;对照组正常剂量使用并根据临床经验调整剂量,收集两组患者不同血药浓度导致的临床治疗效果差异。

结果:研究组患者通过正常使用VPA剂量,血药浓度达标26例(86.7%),临床治疗见效28例(93.3%),明显优于对照组16例(53.3%)、10例(43.3),比对数据具有统计学意义(P<0.05)。

结论:通过本次研究,抗癫痫药物的血药浓度监测技术在临床应用上取得了比较满意的结果,具有较高的临床使用推广价值。

标签:抗癫痫药物;血药浓度;不良反应癫痫是一种临床比较常见的反复发作性疾病,由于世界范围内对癫痫的研究处于一个相对较低的水平,还没有生产出能够彻底根除癫痫疾病的药物,导致目前针对癫痫的治疗依然是采取经验性应用抗癫痫药物来达到控制患者病情进一步发展的治疗方式。

VPA(丙戊酸钠)是治疗癫痫比较常见的抗癫痫药物,然而由于临床治疗过程中用药剂量的使用存在着一定的问题导致癫痫患者的血药浓度没有达标,临床治疗没有取得良好的治疗效果,对患者的病情造成了比较严重的影响。

某院在针对癫痫患者临床治疗过程中,采用抗癫痫药物血药浓度监测技术来作为实际治疗的用药标准取得了比较满意的结果,患者在服用正常剂量VPA 后临床见效28例(93.3%),远高于低剂量患者的10例(43.3),患者病情得到了有效的治疗。

现将结果报道如下:1 资料和方法1.1一般资料某院神经内科2012年1月至2012年12月收治的60例癫痫患者,其中男性39例,女性21例,年龄28岁至55岁,平均年龄(40±10)岁。

按照收治时间的先后顺序分为了对照组与研究组各30例。

临床分析药物浓度监测在精神病治疗中的应用精神疾病是一种严重影响患者生活质量和社会功能的疾病,而药物治疗是目前最常见和有效的治疗手段之一。

然而,由于每个患者的药物代谢和反应存在个体差异,药物浓度监测在精神病治疗中的应用变得至关重要。

本文将探讨临床分析药物浓度监测在精神病治疗中的重要性和应用。

一、药物浓度监测的定义和意义药物浓度监测是通过测量患者血液或体液中药物的浓度来评估药物代谢和药效的一种方法。

这种监测方法可以提供有助于确定药物剂量和调整治疗方案的重要信息。

在精神病治疗中,药物浓度监测可以帮助医生了解患者对药物的吸收、分布、代谢和排泄的情况,从而更好地制定个性化的治疗方案。

二、药物浓度监测在精神病治疗中的应用1. 确定最佳剂量药物浓度监测可以帮助医生确定每个患者的最佳药物剂量。

根据患者的药物浓度,医生可以调整药物剂量,以达到疗效最大化和副作用最小化的目标。

例如,对于某些需要维持血药浓度在狭窄范围内的药物,药物浓度监测可以帮助医生确保患者接受到恰当的治疗。

2. 判断患者的依从性药物浓度监测可以帮助医生评估患者的依从性。

如果患者的药物浓度低于预期范围,可能是因为患者没有按时服药或不规范使用药物。

药物浓度监测可以提供有关患者治疗依从性的重要线索,从而帮助医生采取相应的措施。

3. 优化联合治疗在一些情况下,精神病患者需要同时使用多种药物进行治疗。

药物浓度监测可以帮助医生了解不同药物之间的相互作用以及患者对这些药物的代谢情况。

通过监测不同药物的浓度,医生可以制定合适的联合治疗方案,避免药物相互影响造成的副作用或疗效降低。

4. 个体化治疗药物浓度监测可以为精神病患者提供个体化的治疗方案。

由于每个患者对药物的代谢和反应存在差异,个体化的剂量和治疗方案可以最大化治疗效果,减少不必要的副作用。

通过监测药物浓度,医生可以根据患者的个体情况进行调整,提供更精准的治疗。

三、药物浓度监测在精神病治疗中的前景随着临床分析技术的不断发展和改进,药物浓度监测在精神病治疗中的应用将变得更加广泛和准确。

血药浓度监测在临床上的应用

孟桂媛

【期刊名称】《神经药理学报》

【年(卷),期】1990(0)2

【摘要】一、血药浓度监测与临床疗效的关系药物的血浓度是指用各种方式给药后,未经分解或代谢的原药在血浆或血清中的浓度。

由于个体差异,如体质强弱、肝肾功能差异等,按所谓常规方法给药不能完全决定药物的疗效,也不能完全排除中毒现象。

测定血浓度就是解决合理用药的问题。

一个理想的给药方案,要求所选用的剂量必须实用,给药间隔要切实可行,血药浓度要最大限度地落在治疗范围以内。

特别对血浓度范围狭小、毒性又大的药,测定血浓度,实际上

【总页数】2页(P58-59)

【作者】孟桂媛

【作者单位】张家口医学院一附院药剂科

【正文语种】中文

【中图分类】G64

【相关文献】

1.氨茶碱的血药浓度监测在临床上应用研究 [J], 幸奇珍;卢志平

2.监测分析氨茶碱的血药浓度及其在临床上的应用 [J], 修梅;阿吉努尔·阿不力孜

3.ICU患者万古霉素血药浓度监测及其临床应用 [J], 方芳;李宁;徐春丽;杨继红;郑志昌

4.血药浓度监测在儿科临床上应用的体会 [J], 卢建

5.地戈辛血药浓度监测在临床上的应用 [J], 陈勉;佘白蓉

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

治疗药物监测的临床应用TDM对临床合理用药的指导,主要通过以下几方面来实现。

一、获取个体药动学参数通过前面的介绍,我们可看出药动学模型及参数是反映药物体内过程随时间变化规律的较客观的指标,也是制定用药方案的基础。

虽然现在新药上市前均要求进行临床药动学研究,但由于历史原因,目前临床上广泛应用的药物中,不少仍缺乏药动学资料,即便有的,也多得自国外其他人种。

近年来遗传药理学研究表明,不同人种间在生物转化及排泄等体内过程上存在着差异。

如在对美托洛尔、普萘洛尔等许多心血管药物的氧化代谢,以及异烟肼等药物的乙酰化上,白种人较多的体内存在遗传性缺陷,而在黄种人中则较少见。

即便在同一人种间,由于先天因素及后天环境因素和病理情况的影响,也存在巨大的个体差异。

因此通过TDM工作,求得具体监测对象的药动学模型及各有关参数,是一重要的基础工作。

并且,还可藉以积累我国人群的群体药动学资料。

只要确定药物在具体监测对象的房室模型、消除动力学方式及有关药动学参数后,参照本章第二节中分别介绍的有关公式,即可制定出较合理的个体化用药方案。

二、制定用药方案表9-1所列需进行TDM的药物,其药物效应(包括治疗作用及多数毒性作用)与血药浓度间存在着密切的相关性,并且各药的群体治疗浓度范围及中毒水平均已确定,故在制定用药方案时,可参照有关资料,确定欲达到的稳态浓度水平(静脉滴注)或范围(多剂间隔用药)。

应用测定计算得的该个体有关药动学模型及参数,可按公式⑽计算出静脉滴注时的用药速度;而静脉注射或血管外用药等间隔给药时,还需在给药间隔时间>T和每次用药量X0两个参数间,预设定一个,多数情况都是设定>T,再根据公式(19) -(22),则可计算出另一参数。

对于非线性动力学消除的药物,在确定个体的Vm和Km值后,按公式(28)可计算出每日用药量R。

如果不能获得监测病人的具体药动学模型及参数时,可采用有关药物的群体模型及参数均值,作为制定用药方案的依据,但最好能选用同一人种及同一病种的群体资料,以求尽量与接受用药方案的个体接近。

第十九章治疗药物浓度监测治疗药物浓度监测又称治疗药物监测(therapeutic drug monitoring,TDM),是临床药理学、药物代谢动力学和临床化学交叉形成的一门应用性边缘学科。

其主要目的是以灵敏可靠的方法,检测病人血液或其他体液中的药物浓度,应用药物代谢动力学理论,指导最适个体化用药方案的制定和调整,保证药物治疗的有效性和安全性。

第一节概论进入体内的药物都是在吸收、分布、生物转化和排泄四个过程的综合作用下,随时间而变化。

而血液中的药物在这一变化中起着枢纽作用,并和药物效应密切相关。

一、药物在体内的基本过程(一)生物膜对药物的转运生物膜为镶嵌有蛋白质的双层流动态类脂质分子构成,其上有直径约0.6nm的小孔。

按是否耗能,生物膜对药物的转运方式可分做主动转运和被动转运两类。

1. 主动转运耗能并通过生物膜上某些特异载体蛋白的跨膜转运。

主要特点是可逆浓度差进行,并在经同一载体转运的药物间存在竞争性抑制。

在药物转运上,主动转运仅见于极少数本身即为内源性物质或与内源性物质结构相近的药物。

2. 被动转运不耗能而仅能顺浓度差进行的跨膜转运。

包括扩散、滤过和易化扩散三种方式。

除易化扩散外,无转运上的竞争性抑制。

被动转运是体内药物跨膜转运的主要方式。

(1)扩散:指药物穿过生物膜双层类脂质的被动转运。

因此,影响因素除膜两侧的浓度差外,主要为药物脂溶性高低。

(2) 滤过:指通过小孔进行的被动转运。

由于生物膜上的小孔孔径小,只允许少数分子量小于100的药物如乙醇等以此方式转运。

但毛细血管内皮细胞间存在约8nm的间隙,除少数大分子蛋白药物外,绝大多数游离药物均能自由通过。

因此,药物通过毛细血管的吸收、分布和肾小球排泄时,滤过为主要的转运方式。

(3) 易化扩散:为借助膜上特异的载体蛋白但不耗能的被动转运。

在药物转运中极少见。

吸收(absorption)为药物从给药部位进入体循环的过程。

血管内用药不存在吸收。

血管外注射给药时,主要以滤过方式进入血液, 其吸收速度主要受注射部位毛细血管多少和药物分子大小影响。