简述舒茨的人际关系理论

- 格式:doc

- 大小:13.50 KB

- 文档页数:1

00031心理学同步练习题(学生版含答案)第九章人际交往与社会影响(2)(1)《心理学》(自考)同步练习第九章人际交往与社会影响同步练习一、名词解释1.人际沟通P220 2.社会测量法P231 3.群体规范P234 4.群体的领导P235 5.社会助长P2376.社会惰化P238 7.去个体化P239 8.群体极化P240-241 9.群体思维P242 10.从众P244 11.服从P246 二、单项选择题1.个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体,与他人建立并维持一种满意的相互关系的需要指的是( )P217 A.包容需要B.合群需要 C.支配需要 D.情感需要2.当个体对周围环境缺乏了解和把握,当个体心情紧张、有高度恐惧感时,他们倾向于寻求与他人在一起,倾向于寻求他人伴同。

这是一种( )P213A.包容需要 C.支配需要 B.合群需要D.情感需要3.个体有控制别人或被别人控制的需要,个体有在权力关系上与他人建立或维持满意人际关系的需要。

这种需要是( )P217 A.包容需要 B.合群需要 C.支配需要 D.情感需要4.个体有爱别人或被别人爱的需要,个体有在人际交往中建立并维持与他人亲密的情感联系的需要。

这是一种( )P218A.包容需要 B.合群需要 C.支配需要 D.情感需要5.动物学家哈罗实验发现,小猴在绒布妈妈身旁的时间平均每天达到16小时以上,可见,无论是灵长类动物,还是人类,都表现了与其他个体进行交往的( ) P213A.包容需要 B.合群需要 C.本能需要 D.情感需要6.社会学家霍曼斯采用经济学的概念来解释人的社会行为,提出了( )P218A.社会交换理论B.人际需要的三维理论C.动机需要理论D.本能需要理论7.人们运用语言符号进行信息交流,传递思想、情感、观念和态度、达到沟通目的的过程,叫做( )P223 A.言语沟通B.非言语沟通C.人际沟通 D.社会沟通8.除了说和写之外的信息传递,人们还使用包括手势、身体姿态、音调、身体空间和表情等来传递信息。

一、单选题1.心理过程包括认识、情感和( )。

A.性格B.意志C.需要D.兴趣标准答案:B2.()认为情绪就是对机体变化的知觉,机体的生理变化在情绪经验是第一位的,个体的情绪直接由生理变化引起。

A.阿诺德B.坎农—博德C.普里布拉姆D.詹姆士—兰格标准答案:D3.与朋友的友情,无论在顺利的条件下,还是在困难的环境中,都能互相关心、互相帮助和互相爱护,这是属于情感品质中的()A.倾向性B.深刻性C.稳固性D.效果性标准答案:B4.人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映是()。

A.感觉B.表象C.记忆D.知觉标准答案:A5.最早运用无意义音节研究遗忘规律的心理学家是( )A.巴甫洛夫B.弗洛伊德C.艾宾浩斯D.冯特标准答案:C6.马斯洛认为人最高层次的需要是()。

A.安全需要B.归属与爱的需要C.尊重的需要D.自我实现的需要标准答案:D7.思维过程的重要特征是()A.概括性和形象性B.集中性和指向性C.间接性和概括性D.准备性和敏捷性标准答案:C8.司机一边把握方向盘,一边注意行人、车辆及交通信号,这是注意的()A.起伏B.分散C.转移D.分配标准答案:D9.热恋中的男女往往看不到对方的缺点,这是下列哪种效应的影响?()A.首因效应B.近因效应C.晕轮效应D.标签作用标准答案:C10.()是指通过观察实物标本、演示性实验、教学参观等方式,使学生获得感性认识的教学方式。

A.教具直观B.实物直观C.模像直观D.言语直观标准答案:B11.智力多元论是()提出来的。

A.斯皮尔曼B.瑟斯顿C.吉尔福特D.加德纳标准答案:D12.有些人对某事物的兴趣虽也达到了迷恋的程度,但很容易”见异思迁“,难以持久,这是缺乏兴趣的()品质的表现。

A.广度B.有效性C.稳定性D.专一性标准答案:C13.自我认识属于自我意识中的()形式。

A.认知B.情感C.意志D.动机标准答案:A14.社会测量法是由美国心理学家()提出的测量人际关系的方法。

教师招聘考试心理学知识:人际关系考情简介:这一知识点在山东教师招聘统考中会考察到,在其他地方的教师招聘考试中考察比较少。

作为一个生僻考点,可能会在一些地方性的考试中以单、多选的形式去考察,但是考察比较简单,因此在备考中联系生活事例进行识记即可。

一、人际关系概述(一)人际关系定义(互有所需,互相满足)人际关系是指人与人在相互交往过程中所形成的社会心理关系。

人际关系的发展与变化也取决于双方社会需要满足的程度。

(在于双方能否实现满足)人际交往必须以一定的符号系统为交往工具(传导信息的时候),包括语言符号系统(探花交流()和非语言符号系统(肢体语言,穿着打扮)两大类。

(二)人际关系特点1.群体是人际关系产生的基础。

2.交往是人际关系形成与发展的途径。

3.个性是人际关系的调节器。

4.人际关系以情感体验为特征。

5.人际关系是比较稳定的心理联系。

(三)人际关系的心理成分人际关系由认知、情感和行为这三种心理成分构成。

1.认知成分:个体对人际关系状况的认知,是人际知觉的结果,是人际关系形成、发展和改变的基础。

在人际关系中,认知起到了唤起情感、控制和改变情感的作用,对人际关系起着调节作用。

2.情感成分:是交往双方在情感上满意的程度和亲疏关系,是与人的交往需要相联系的一种体验,反映出对交往现状的满意程度。

3.行为成分:是指双方外显的行为表现,如语言、手势、举止、作风、表情等表现个性和传达信息的行为要素,它是建立和发展人际关系的交往手段。

任何人际关系的发生、发展和改变,都是这三种成分相互作用的结果。

在正式群体中,行为因素起主导作用,调节着人际关系;在非正式群体中,情感因素起主导作用,制约着人际关系的亲疏及稳定持久程度。

二、人际关系类型(一)舒茨的分类(只要知道能选就可)美国心理学家舒茨提出的人际关系的三维理论,认为人际关系中最基本的需要有三类:1.包容需要。

这种需要表现为希望与别人发生相互作用,建立联系并维持和谐关系的愿望。

舒茨的人际关系理论社会心理学家舒茨提出人际需要的三维理论,舒茨认为,每一个个体在人际互动过程中,都有三种基本的需要,即包容需要、的支配需要和情感需要。

这三种基本的人际需要决定了个体在人际交往中所采用的行为,以及如何描述、解释和预测他人行为。

三种基本需要的形成与个体的早期成长经验密切相关。

包容需要指个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体。

与他人建立并维持一种满意的相互关系的需要。

在个体的成长过程中。

若是社会交往的经历过少,父母与孩子之间缺乏正常的交往,儿童与同龄伙伴也缺乏适量的交往,那么,儿童的包容需要就没有得到满足,他们就会与他人形成否定的相互关系,产生焦虑,于是就倾向于形成低社会行为,在行为表现上倾向于内部言语,倾向于摆脱相互作用而与人保持距离,拒绝参加群体活动。

如果个体在早期的成长经历中社会交往过多,包容需要得到了过分的满足的话,他们又会形成超社会行为,在人际交往中,会过分地寻求与人接触、寻求他人的注意,过分地热衷于参加群体活动。

相反,如果个体在早期能够与父母或他人进行有效的适当的交往,他们就不会产生焦虑,他们就会形成理想的社会行为,这样的个体会依照具体的情境来决定自己的行为,决定自己是否应该参加或参与群体活动,形成适当的社会行为。

支配需要指个体控制别人或被别人控制的需要,是个体在权力关系上与他人建立或维持满意人际关系的需要。

个体在早期生活经历中,若是成长于既有要求又有自由度的民主气氛环境里,个体就会形成既乐于顺从又可以支配的民主型行为倾向,他们能够顺利解决人际关系中与控制有关的问题,能够根据实际情况适当地确定自己的地位和权力范围。

而如果个体早期生活在高度控制或控制不充分的情境里,他们就倾向于形成专制型的或是服从型的行为方式。

专制型行为方式的个体,表现为倾向于控制别人,但却绝对反对别人控制自己,他们喜欢拥有最高统治地位,喜欢为别人做出决定服从型行为方式的个体,表现为过分顺从、依赖别人,完全拒绝支配别人,不愿意对任何事情或他人负责任,在与他人进行交往时,这种人甘愿当配角。

人际关系三维理论集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]人际关系三维理论什么是人际关系三维理论?社会心理学家舒茨1958年提出人际需要的三维理论,舒茨认为,每一个个体在人际互动过程中,都有三种基本的需要,即包容需要、的支配需要和情感需要。

这三种基本的人际需要决定了个体在人际交往中所采用的行为,以及如何描述、解释和预测他人行为。

三种基本需要的形成与个体的早期成长经验密切相关。

三种基本的人际需要包容需要指个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体,与他人建立并维持一种满意的相互关系的需要。

在个体的成长过程中,若是社会交往的经历过少,父母与孩子之间缺乏正常的交往,儿童与同龄伙伴也缺乏适量的交往,那么,儿童的包容需要就没有得到满足,他们就会与他人形成否定的相互关系,产生焦虑,于是就倾向于形成低社会行为,在行为表现上倾向于内部言语,倾向于摆脱相互作用而与人保持距离,拒绝参加群体活动。

如果个体在早期的成长经历中社会交往过多,包容需要得到了过分的满足的话,他们又会形成超社会行为,在人际交往中,会过分地寻求与人接触、寻求他人的注意,过分地热衷于参加群体活动。

相反,如果个体在早期能够与父母或他人进行有效的适当的交往,他们就不会产生焦虑,他们就会形成理想的社会行为,这样的个体会依照具体的情境来决定自己的行为,决定自己是否应该参加或参与群体活动,形成适当的社会行为。

支配需要指个体控制别人或被别人控制的需要,是个体在权力关系上与他人建立或维持满意人际关系的需要。

个体在早期生活经历中,若是成长于既有要求又有自由度的民主气氛环境里,个体就会形成既乐于顺从又可以支配的民主型行为倾向,他们能够顺利解决人际关系中与控制有关的问题,能够根据实际情况适当地确定自己的地位和权力范围。

而如果个体早期生活在高度控制或控制不充分的情境里,他们就倾向于形成专制型的或是服从型的行为方式。

专制型行为方式的个体,表现为倾向于控制别人,但却绝对反对别人控制自己,他们喜欢拥有最高统治地位,喜欢为别人做出决定服从型行为方式的个体,表现为过分顺从、依赖别人,完全拒绝支配别人,不愿意对任何事情或他人负责任,在与他人进行交往时,这种人甘愿当配角。

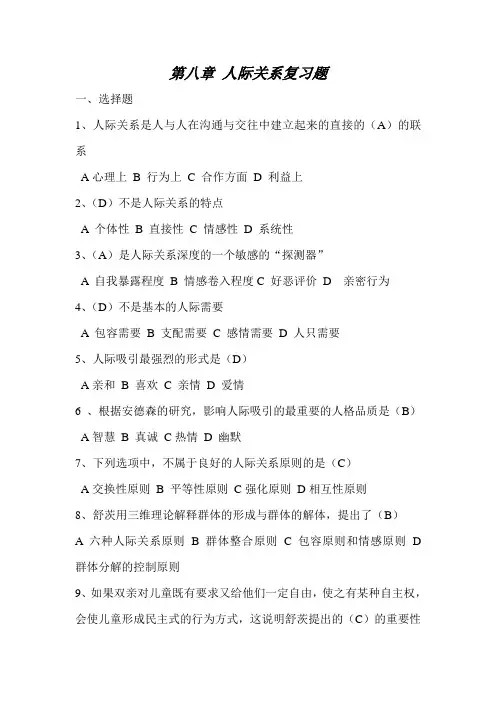

第八章人际关系复习题、选择题1、人际关系是人与人在沟通与交往中建立起来的直接的(A)的联系A 心理上B 行为上C 合作方面D 利益上2、(D)不是人际关系的特点A 个体性B 直接性C 情感性D 系统性3、(A)是人际关系深度的一个敏感的“探测器”A 自我暴露程度B 情感卷入程度C 好恶评价D 亲密行为4、(D)不是基本的人际需要A 包容需要B 支配需要C 感情需要D 人只需要5、人际吸引最强烈的形式是(D)A 亲和B 喜欢C 亲情D 爱情6 、根据安德森的研究,影响人际吸引的最重要的人格品质是(B)A 智慧B 真诚C 热情D 幽默7、下列选项中,不属于良好的人际关系原则的是(C)A 交换性原则B 平等性原则C 强化原则D 相互性原则8、舒茨用三维理论解释群体的形成与群体的解体,提出了(B)A 六种人际关系原则B 群体整合原则C 包容原则和情感原则D 群体分解的控制原则9、如果双亲对儿童既有要求又给他们一定自由,使之有某种自主权,会使儿童形成民主式的行为方式,这说明舒茨提出的(C)的重要性A 包容需要B 自尊需要C 支配需要D 情感需要10、最早对爱情进行科学研究的心理学家是(B)A 冯特B 鲁宾C 阿特全森D 魏斯二.多选1、人的基本人际关系需要包括有(AD)A支配需要E认知需要C从众需要D包容需要2、人际关系的三维理论的三维是指(ABD)A包容需要B 支配需要C成就需要D情感需要3、互补对于人际吸引是重要的,互补的形式主要有(BCD)A情感的互补B需要的互补C社会角色的互补D人格特征的互补4、一般来说,良好人际关系的建立与发展经过(ABCD )等阶段A 定向阶段B 情感探索阶段C 情感交流阶段D 稳定交往阶段5、爱情的三个主题包括(ABC)A 依恋B 关怀与奉献C 信任D 理解与宽容6、魏斯提出人际关系的报酬包括(ABC D)A依恋B可靠的同盟感C照顾他人机会D价值确定7、鲁宾将自我分为了(ABCD)层次A自我最表层B对待事物的看法和态度C自我的人际关系和自我概念状况D自我的最深层次8、下列属于人际吸引的基本原则的有(ABD)A互惠原则B得失原则C接近原则D联结原则9、下列选项中属于对待不满的策略有(ABCD)A 真诚B忽视C退出D表达10、鲁宾确定的爱情的主题包括(ABCD)A 依恋B关怀C信任D奉献三.判断1、人际关系对人的身心健康、事业成功与生活幸福有重要影响。

作业1.第1题暴怒、狂喜、恐惧、绝望等都属于()A.激情B.心境C.应激D.热情答案:A标准答案:A您的答案:题目分数:1.0此题得分:0.02.第2题人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映是()。

A.感觉B.表象C.记忆D.知觉答案:A标准答案:A您的答案:题目分数:1.0此题得分:0.03.第3题一个支配型的男子往往会娶一个被动型的女子,这是人际吸引中哪种因素的作用?()A.接近性B.相似性C.互补性D.能力及特长答案:C标准答案:C您的答案:题目分数:1.0此题得分:0.04.第4题艾宾浩斯遗忘曲线表明,遗忘的进程表现出( )的特点。

A.先快后慢B.先慢后快C.不快不慢D.时快时慢答案:A标准答案:A您的答案:题目分数:1.0此题得分:0.05.第5题促进成长的非指示性原则是由心理学家()提出的。

A.弗洛伊德B.华生C.马斯洛D.罗杰斯答案:D标准答案:D您的答案:题目分数:1.0此题得分:0.06.第6题校庆时两位老同学相会,虽然叫不出名字,但彼此能认识,此时的记忆活动主要是( )。

A.回忆B.再认C.识记D.保持答案:B标准答案:B您的答案:题目分数:1.0此题得分:0.07.第21题有些人对某事物的兴趣虽也达到了迷恋的程度,但很容易”见异思迁“,难以持久,这是缺乏兴趣的()品质的表现。

A.广度B.有效性C.稳定性D.专一性答案:C标准答案:C您的答案:题目分数:1.0此题得分:0.08.第22题创设并控制一定条件,从而引起某种心理现象以进行研究的方法是()。

A.观察法B.实验法C.调查法D.测验法答案:B标准答案:B您的答案:题目分数:1.0此题得分:0.09.第23题奥地利心理学家阿德勒从精神分析的观点出发将人的性格分为()。

A.优越型和自卑型B.外向型和内向型C.意志坚强型和意志薄弱型D.情绪型和理智型答案:A标准答案:A您的答案:题目分数:1.0此题得分:0.010.第30题自我认识属于自我意识中的()形式。

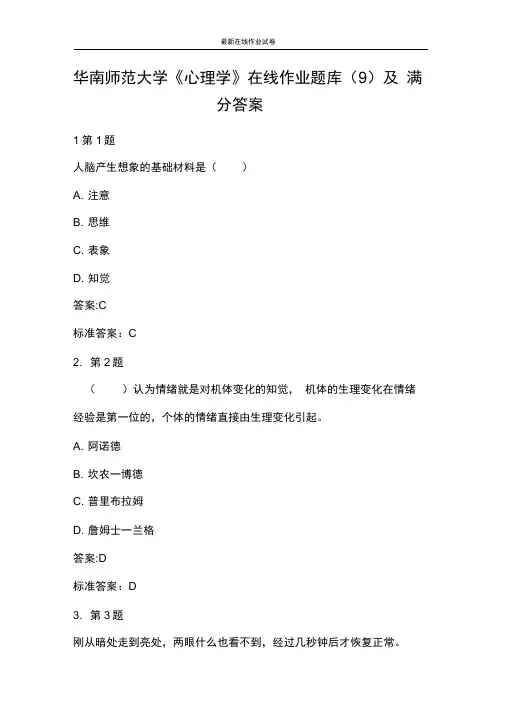

华南师范大学《心理学》在线作业题库(9)及满分答案1第1题人脑产生想象的基础材料是()A. 注意B. 思维C. 表象D. 知觉答案:C标准答案:C2. 第2题()认为情绪就是对机体变化的知觉,机体的生理变化在情绪经验是第一位的,个体的情绪直接由生理变化引起。

A. 阿诺德B. 坎农一博德C. 普里布拉姆D. 詹姆士一兰格答案:D标准答案:D3. 第3题刚从暗处走到亮处,两眼什么也看不到,经过几秒钟后才恢复正常。

这属于()。

A. 感觉的适应B. 感觉的对比C. 感觉的相互作用D. 感觉的补偿答案:A标准答案:A4. 第4题社会测量法是由美国心理学家()提出的测量人际关系的方法。

A. 舒茨B. 莫雷诺C. 凯利D. 加德纳答案:B标准答案:B5. 第7题人的高级神经活动类型中,强-平衡-不灵活的属于哪种气质?()A. 多血质B. 胆汁质C. 粘液质D. 抑郁质答案:C 标准答案:C6. 第14题思维过程的重要特征是()A. 概括性和形象性B. 集中性和指向性C. 间接性和概括性D. 准备性和敏捷性答案:C标准答案:C7. 第15题一个支配型的男子往往会娶一个被动型的女子,这是人际吸引中哪种因素的作用?()A. 接近性B. 相似性C. 互补性D. 能力及特长答案:C标准答案:C8第16题根据材料的内部联系,运用领会理解的方式进行的识记叫()A. 有意识记B. 无意识记C. 意义识记D. 机械识记答案:C标准答案:C9. 第17题反映物体的形状、大小、深度、方位等特征的知觉称为()A. 时间知觉B. 空间知觉C. 社会知觉D. 运动知觉答案:B标准答案:B10. 第28题“远亲不如近邻”反映了()因素对人际吸引的影响。

A. 互补性B. 相似性C. 接近性D. 个性答案:C标准答案:C11. 第29题“比奈一西蒙”量表是在()年由比奈和助手西蒙设计出来的。

A. 1905B. 1916C. 1908D. 1911答案:A标准答案:A12 .第30题后学习的材料对保持和回忆先学习材料的干扰作用叫( )A. 前摄抑制B. 倒摄抑制C. 正迁移D. 负迁移答案:B标准答案:B13.第31题系统脱敏法和厌恶疗法属于( )。

第八章人际关系复习题一、选择题1、人际关系是人与人在沟通与交往中建立起来的直接的(A)的联系A心理上B 行为上C 合作方面D 利益上2、(D)不是人际关系的特点A 个体性B 直接性C 情感性D 系统性3、(A)是人际关系深度的一个敏感的“探测器”A 自我暴露程度B 情感卷入程度C 好恶评价D 亲密行为4、(D)不是基本的人际需要A 包容需要B 支配需要C 感情需要D 人只需要5、人际吸引最强烈的形式是(D)A亲和B 喜欢C 亲情D 爱情6 、根据安德森的研究,影响人际吸引的最重要的人格品质是(B)A智慧B 真诚C热情D 幽默7、下列选项中,不属于良好的人际关系原则的是(C)A交换性原则B 平等性原则C强化原则D相互性原则8、舒茨用三维理论解释群体的形成与群体的解体,提出了(B)A 六种人际关系原则B 群体整合原则C 包容原则和情感原则D 群体分解的控制原则9、如果双亲对儿童既有要求又给他们一定自由,使之有某种自主权,会使儿童形成民主式的行为方式,这说明舒茨提出的(C)的重要性A 包容需要B 自尊需要C 支配需要D 情感需要10、最早对爱情进行科学研究的心理学家是(B)A 冯特B 鲁宾C 阿特全森D 魏斯二.多选1、人的基本人际关系需要包括有(AD)A支配需要B认知需要C从众需要D包容需要2、人际关系的三维理论的三维是指(ABD)A包容需要B支配需要C成就需要D情感需要3、互补对于人际吸引是重要的,互补的形式主要有(BCD)A情感的互补B需要的互补C社会角色的互补D人格特征的互补4、一般来说,良好人际关系的建立与发展经过(ABCD)等阶段A定向阶段B情感探索阶段C情感交流阶段D稳定交往阶段5、爱情的三个主题包括(ABC)A依恋B关怀与奉献C信任D理解与宽容6、魏斯提出人际关系的报酬包括(ABCD)A依恋B可靠的同盟感C照顾他人机会D价值确定7、鲁宾将自我分为了(ABCD)层次A自我最表层B对待事物的看法和态度C自我的人际关系和自我概念状况D自我的最深层次8、下列属于人际吸引的基本原则的有(ABD)A互惠原则B得失原则C接近原则D联结原则9、下列选项中属于对待不满的策略有(ABCD)A真诚B忽视C退出D表达10、鲁宾确定的爱情的主题包括(ABCD)A依恋B关怀C信任D奉献三.判断1、人际关系对人的身心健康、事业成功与生活幸福有重要影响。

心理学知识:人际关系考情简介:这一知识点在山东教师招聘统考中会考察到,在其他地方的教师招聘考试中考察比较少。

作为一个生僻考点,可能会在一些地方性的考试中以单、多选的形式去考察,但是考察比较简单,因此在备考中联系生活事例进行识记即可。

一、人际关系概述(一)人际关系定义(互有所需,互相满足)人际关系是指人与人在相互交往过程中所形成的社会心理关系。

人际关系的发展与变化也取决于双方社会需要满足的程度。

(在于双方能否实现满足)人际交往必须以一定的符号系统为交往工具(传导信息的时候),包括语言符号系统(探花交流()和非语言符号系统(肢体语言,穿着打扮)两大类。

(二)人际关系特点1.群体是人际关系产生的基础。

2.交往是人际关系形成与发展的途径。

3.个性是人际关系的调节器。

4.人际关系以情感体验为特征。

5.人际关系是比较稳定的心理联系。

(三)人际关系的心理成分人际关系由认知、情感和行为这三种心理成分构成。

1.认知成分:个体对人际关系状况的认知,是人际知觉的结果,是人际关系形成、发展和改变的基础。

在人际关系中,认知起到了唤起情感、控制和改变情感的作用,对人际关系起着调节作用。

2.情感成分:是交往双方在情感上满意的程度和亲疏关系,是与人的交往需要相联系的一种体验,反映出对交往现状的满意程度。

3.行为成分:是指双方外显的行为表现,如语言、手势、举止、作风、表情等表现个性和传达信息的行为要素,它是建立和发展人际关系的交往手段。

任何人际关系的发生、发展和改变,都是这三种成分相互作用的结果。

在正式群体中,行为因素起主导作用,调节着人际关系;在非正式群体中,情感因素起主导作用,制约着人际关系的亲疏及稳定持久程度。

二、人际关系类型(一)舒茨的分类(只要知道能选就可)美国心理学家舒茨提出的人际关系的三维理论,认为人际关系中最基本的需要有三类:1.包容需要。

这种需要表现为希望与别人发生相互作用,建立联系并维持和谐关系的愿望。

(积极的)2.控制需要。

舒茨的人际需要理论 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】舒茨的人际需要理论社会心理学家舒茨提出人际需要的三维理论,舒茨认为,每一个个体在人际互动过程中,都有三种基本的需要,即包容需要、支配需要和情感需要。

这三种基本的人际需要决定了个体在人际交往中所采用的行为,以及如何描述、解释和预测他人行为。

三种基本需要的形成与个体的早期成长经验密切相关。

包容需要指个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体。

与他人建立并维持一种满意的相互关系的需要。

在个体的成长过程中。

若是社会交往的经历过少,父母与孩子之间缺乏正常的交往,儿童与同龄伙伴也缺乏适量的交往,那么,儿童的包容需要就没有得到满足,他们就会与他人形成否定的相互关系,产生焦虑,于是就倾向于形成低社会行为,在行为表现上倾向于内部言语,倾向于摆脱相互作用而与人保持距离,拒绝参加群体活动。

如果个体在早期的成长经历中社会交往过多,包容需要得到了过分的满足的话,他们又会形成超社会行为,在人际交往中,会过分地寻求与人接触、寻求他人的注意,过分地热衷于参加群体活动。

相反,如果个体在早期能够与父母或他人进行有效的适当的交往,他们就不会产生焦虑,他们就会形成理想的社会行为,这样的个体会依照具体的情境来决定自己的行为,决定自己是否应该参加或参与群体活动,形成适当的社会行为。

支配需要指个体控制别人或被别人控制的需要,是个体在权力关系上与他人建立或维持满意人际关系的需要。

个体在早期生活经历中,若是成长于既有要求又有自由度的民主气氛环境里,个体就会形成既乐于顺从又可以支配的民主型行为倾向,他们能够顺利解决人际关系中与控制有关的问题,能够根据实际情况适当地确定自己的地位和权力范围。

而如果个体早期生活在高度控制或控制不充分的情境里,他们就倾向于形成专制型的或是服从型的行为方式。

专制型行为方式的个体,表现为倾向于控制别人,但却绝对反对别人控制自己,他们喜欢拥有最高统治地位,喜欢为别人做出决定服从型行为方式的个体,表现为过分顺从、依赖别人,完全拒绝支配别人,不愿意对任何事情或他人负责任,在与他人进行交往时,这种人甘愿当配角。

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)1.对人际关系的性质起决定作用的是(A1P7)A.利益B.血缘C.亲缘D.地缘2.在人际交往中,人的情感可以分为两大类:一类属于结合性情感,另一类属于分离性情感。

著名心理学家P·贝尔斯曾提出把人际间的相互影响分为82类,后归纳为A、B、C、D4类,其中属于分离性或倾向于分离性的情感交流的是(D1P11)A.A类B.B类C.C类D.D类3.马克思恩格斯阐述人类社会交往的发展趋势,在《德意志意识形态》中是以(B2P35)A.交往与生产力为题目B.共产主义——交往形式本身的生产为题目C.人际交往与社会交往为题目D.社会条件下的交往为题目4.与梅奥一同参加霍桑实验并先后出版了专著和与人合著的《管理和工人》、《管理和士气》,为人群关系理论的创立和传播做出了贡献的学者是(D2P39)A.美国学者马斯洛B.美国学者舒茨C.美国学者拉尔夫·林顿D.美国学者罗特利斯伯格5.“以等级差别为准则”是(C3P69 )A.原始社会的血缘关系的特征B.奴隶社会的依附关系的特征C.封建社会的宗法关系的特征D.资本主义社会的金钱关系的特征6.“物以类聚,人以群分”,在形成人际关系具体条件中属于(D3P83)A.相互接触B.相互悦纳C.互相补充D.相互近似7.影响人际关系的隐性要素包括(C4P110)A.交往主体、交往对象B.交往手段、交往环境C.利益、情感、尊严D.交往目的、交往过程、交往内容8.英国哲学家弗兰西斯·培根有句名言“如果你把快乐告诉一个朋友,你将得到两个快乐;而你如果把忧愁向一个朋友倾吐,你将被分掉一半忧愁。

”这句名言反映在人际关系的功能中是指(B4P117)A.相互学习,促进个体社会化的功能B.交流情感,有益于身心健康C.相互影响,有利于自我完善D.净化心灵,优化社会环境9.人际交往过程中,一方处于主要支配地位而另一方处于被支配或服从地位,这种关系属于(A5P152)A.主从型B.合作型C.主从—合作型D.竞争—合作型10.人际交往的心理动力因素不包括...(B6P163)A.人的需要和动机B.人的社会地位和知识层次C.人的理想和信念D.人的价值观和世界观11.生理因素对人际关系的影响不包括...(D6P159)A.年龄因素对人际关系的影响B.性别因素对人际关系的影响C.仪表风度对人际关系的影响D.理想信念对人际关系的影响12.“一言既出,驷马难追”应用于诚信原则中,反映的是(D7P204)A.诚信原则是世界性法律原则B.诚信原则是中国的传统美德C.诚信原则是人际交往的基础D.诚信原则是做人之本13.在下列原则中,体现了人际交往最基本的动机的是(C7P208)A.诚信原则B.平等原则C.互利原则D.择善原则14.自己轻视自己,看不起自己,总认为别人事事都比自己强的心理是(A7P224)A.自卑心理B.羞怯心理C.嫉妒心理D.自傲心理l5.属于完善主体技法的是(D9P251)A.了解他人的技法B.说服他人的技法C.求助他人的技法D.正确认识自己的技法16.“金无足赤,人无完人”用于完善主体的技法中属于(D9P253)A.正确认识自己的范畴B.恰当自我介绍范畴C.适度的自我暴露范畴D.正确地对待自己的范畴17.朋友关系的调适技法不包括(D10P327—329)A.要顾大局、不计私怨、学会理解他人B.要有诚心,要讲信用C.要重感情、重情义、互相帮助、互相学习D.以慎重为原则,积极选择至友18.德国诗人歌德说过:“在一棵树上很难找到两片形状完全相同的叶子,在一千个人中很难找到两个思想感情完全协调的人。

简述舒茨的人际关系理论。

答:1、舒茨认为,每个人对人际关系的需求有三个向度:(1)包容需要指个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体,与他人建立并维持一种满意的相互关系的需要。

在个体的成长过程中,若是社会交往的经历过少,父母与孩子之间缺乏正常的交往,儿童与同龄伙伴也缺乏适量的交往,那么,儿童的包容需要就没有得到满足,他们就会与他人形成否定的相互关系,产生焦虑,于是就倾向于形成低社会行为,在行为表现上倾向于内部言语,倾向于摆脱相互作用而与人保持距离,拒绝参加群体活动。

如果个体在早期的成长经历中社会交往过多,包容需要得到了过分的满足的话,他们又会形成超社会行为,在人际交往中,会过分地寻求与人接触、寻求他人的注意,过分地热衷于参加群体活动。

相反,如果个体在早期能够与父母或他人进行有效的适当的交往,他们就不会产生焦虑,他们就会形成理想的社会行为,这样的个体会依照具体的情境来决定自己的行为,决定自己是否应该参加或参与群体活动,形成适当的社会行为。

(2)支配需要指个体控制别人或被别人控制的需要,是个体在权力关系上与他人建立或维持满意人际关系的需要。

个体在早期生活经历中,若是成长于既有要求又有自由度的民主气氛环境里,个体就会形成既乐于顺从又可以支配的民主型行为倾向,他们能够顺利解决人际关系中与控制有关的问题,能够根据实际情况适当地确定自己的地位和权力范围。

而如果个体早期生活在高度控制或控制不充分的情境里,他们就倾向于形成专制型的或是服从型的行为方式。

专制型行为方式的个体,表现为倾向于控制别人,但却绝对反对别人控制自己,他们喜欢拥有最高统治地位,喜欢为别人做出决定服从型行为方式的个体,表现为过分顺从、依赖别人,完全拒绝支配别人,不愿意对任何事情或他人负责任,在与他人进行交往时,这种人甘愿当配角。

(3)情感需要指个体爱别人或被别人爱的需要,是个体在人际交往中建立并维持与他人亲密的情感联系的需要。

当个体在早期经验中没有获得爱的满足时,个体就会倾向于形成低个人行为,他们表面上对人友好,但在个人的情感世界深处,却与他人保持距离,总是避免亲密的人际关系若个体在早期经历中,被过于溺爱,他就会形成超个人行为,这些个体在行为表现上,强烈地寻求爱,并总是在任何方面都试图与他人建立和保持情感联系,过分希望自己与别人有亲密的关系而在早期生活中经历了适当的关心和爱的个体,则能形成理想的个人行为,他们总能适当地对待自己和他人,能适量地表现自己的情感和接受别人的情感,又不会产生爱的缺失感,他们自信自己会讨人喜爱,而且能够依据具体情况与别人保持一定的距离,也可以与他人建立亲密的关系。

我群与他群中的自我与他人阿尔弗雷德舒兹的社会现象学的主要论题自我与他人是社会交往中最为基本的概念之一,而阿尔弗雷德舒兹则是社会现象学领域中对此进行深入探究的重要人物之一。

在我群与他群中,人们在日常交往中常常体现出自我与他人的不同表现,对这一现象进行进一步的分析和研究具有重要的意义。

本文将围绕阿尔弗雷德舒兹的社会现象学理论,探讨其关于自我与他人的主要论题,并从日常生活的五个具体例子入手,展示这些理论如何在我们的身边得到具体应用。

一、阿尔弗雷德舒兹的社会现象学理论阿尔弗雷德舒兹(Alfred Schutz,1899-1959),奥地利社会学家,被誉为西方社会现象学的奠基人之一。

舒兹对于社会现象学的贡献主要体现在他对人类社会的基本结构和交往模式进行分析的理论框架的构建。

他提出了现象学社会学和隐喻性交往的概念,这两个概念构成了社会现象学的核心内容。

在阿尔弗雷德舒兹的理论框架中,自我与他人是非常重要的概念,他在书中也有特别的论述。

阿尔弗雷德舒兹认为,人类生活始终是在一种人际互动中进行的,而自我与他人概念就是人类在交往中互相感知和认知自我的主要方式。

他强调,自我是一种超越个人物理生命的存在,而是一种与社会关系上的互动相对应的现象。

他还修正了古典社会学家的社会角色理论,将社会角色的概念转变为人们在交往中对彼此的互动表态。

在他看来,“人们不是完全地赋之以角色,而是通过彼此在对话和协商的交互过程中建立起来的,从而使得交互中的参与者共同建构了一种意义的世界”。

二、五个例子分析下面将阿尔弗雷德舒兹的自我与他人理论应用于我们日常生活中的五个具体例子中,以便更好地理解这些理论在实践中的应用。

1. 社交场合中的话题选择在社交场合中,人们通常需要根据不同的情况选择不同的话题,以适应当场的氛围和交往方式。

例如,在聚会上,如果迎合当下气氛,主人或参与者会选择一些更加轻松愉快的话题,如体育比赛、热门电影、音乐、美食等等。

这种选择方式反映出自我和他人的关系,即在特定环境下对他人的关注度和人际影响力。

简述舒茨的人际关系理论。

答:1、舒茨认为,每个人对人际关系的需求有三个向度:

(1)包容需要指个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体,与他人建立并维持一种满意的相互关系的需要。

在个体的成长过程中,若是社会交往的经历过少,父母与孩子之间缺乏正常的交往,儿童与同龄伙伴也缺乏适量的交往,那么,儿童的包容需要就没有得到满足,他们就会与他人形成否定的相互关系,产生焦虑,于是就倾向于形成低社会行为,在行为表现上倾向于内部言语,倾向于摆脱相互作用而与人保持距离,拒绝参加群体活动。

如果个体在早期的成长经历中社会交往过多,包容需要得到了过分的满足的话,他们又会形成超社会行为,在人际交往中,会过分地寻求与人接触、寻求他人的注意,过分地热衷于参加群体活动。

相反,如果个体在早期能够与父母或他人进行有效的适当的交往,他们就不会产生焦虑,他们就会形成理想的社会行为,这样的个体会依照具体的情境来决定自己的行为,决定自己是否应该参加或参与群体活动,形成适当的社会行为。

(2)支配需要指个体控制别人或被别人控制的需要,是个体在权力关系上与他人建立或维持满意人际关系的需要。

个体在早期生活经历中,若是成长于既有要求又有自由度的民主气氛环境里,个体就会形成既乐于顺从又可以支配的民主型行为倾向,他们能够顺利解决人际关系中与控制有关的问题,能够根据实际情况适当地确定自己的地位和权力范围。

而如果个体早期生活在高度控制或控制不充分的情境里,他们就倾向于形成专制型的或是服从型的行为方式。

专制型行为方式的个体,表现为倾向于控制别人,但却绝对反对别人控制自己,他们喜欢拥有最高统治地位,喜欢为别人做出决定服从型行为方式的个体,表现为过分顺从、依赖别人,完全拒绝支配别人,不愿意对任何事情或他人负责任,在与他人进行交往时,这种人甘愿当配角。

(3)情感需要指个体爱别人或被别人爱的需要,是个体在人际交往中建立并维持与他人亲密的情感联系的需要。

当个体在早期经验中没有获得爱的满足时,个体就会倾向于形成低个人行为,他们表面上对人友好,但在个人的情感世界深处,却与他人保持距离,总是避免亲密的人际关系若个体在早期经历中,被过于溺爱,他就会形成超个人行为,这些个体在行为表现上,强烈地寻求爱,并总是在任何方面都试图与他人建立和保持情感联系,过分希望自己与别人有亲密的关系而在早期生活中经历了适当的关心和爱的个体,则能形成理想的个人行为,他们总能适当地对待自己和他人,能适量地表现自己的情感和接受别人的情感,又不会产生爱的缺失感,他们自信自己会讨人喜爱,而且能够依据具体情况与别人保持一定的距离,也可以与他人建立亲密的关系。

舒兹的三维理论在解释群体形成与群体分解中提出群体整合原则,即群体形成的过程开始是包容,而后是控制,最后是情感。

这种循环不断发生。

群体分解的原则是反其序,先是感情不和,继而失控,最后难于包容,导致群体分解。

2、舒茨将行为反应分成两种:主动型和被动型。

3、由需求和行为反应,可以得出六种基本的人际关系倾向。