南京禄口机场近年大雾天气简要分析

- 格式:ppt

- 大小:476.00 KB

- 文档页数:17

DOI:10.16660/ki.1674-098X.2020.13.134南京禄口机场2020年2月11-12日夜间大雾过程分析①刘冀彦 徐恩东(民航江苏空管分局 江苏南京 211113)摘 要:受夜间辐射降温影响,2020年2月11-12日南京禄口机场及其终端区内经历了一次辐射雾过程,对当日民航运行产生了一定影响。

本文利用民航逐小时实况资料,RVR数据分析了此次大雾天气过程。

发现此次大雾是一次在静稳天气形势下,由于地面湿度较大,加上后半夜云层突然打开导致辐射降温剧烈,在机场附近产生的短时团雾。

本文还总结了此次大雾天气的发生过程以及预报过程中的得失,对于今后在冬春季节里对辐射雾的预报工作具有一定的借鉴意义。

关键词:禄口机场 团雾 气温 风向中图分类号:P426 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2020)05(a)-0134-02①作者简介:刘冀彦(1988,8—),男,汉族,江苏南京人,硕士,工程师,主要从事民航气象预报工作。

1 实况分析根据当日实况报文(图略)显示:南京禄口机场在11日22:00主导能见度开始稳步下降,至12日00:00下降至4000m,之后00:40骤降至500m,出现大雾天气,01:00跌至最低200m。

此后能见度略有回升,直至04:00能见度迅速抬升至4000m并保持,大雾结束。

日出后7:00能见度略有下降,但最低也保持在2000m以上,随后随着白天气温升高,能见度开始缓慢回升。

本次大雾的特点是生成和消散时间都十分迅速,能见度从12日00:00的4000m,在不到40min的时间内,突然下降只有500m,能见度下降速率达到了惊人的5250m/h。

而在随后大雾的消散过程中,能见度也是以3300m/h的速度抬升。

如此快速的生成和消散过程,给预报带来了十分大的困难。

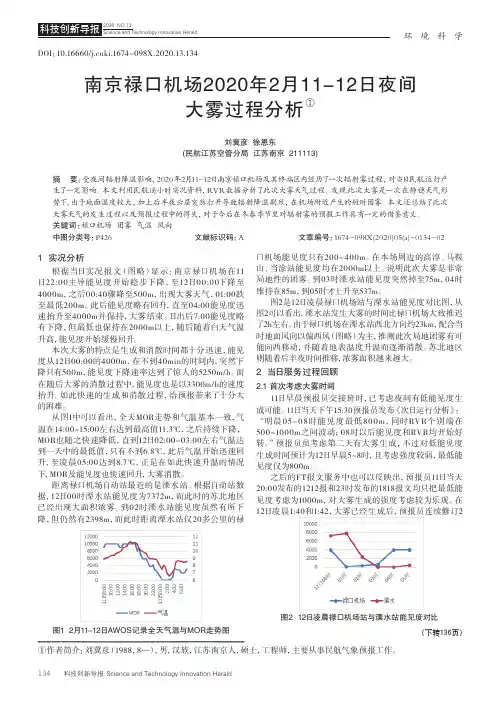

从图1中可以看出,全天MOR走势和气温基本一致,气温在14:00~15:00左右达到最高值11.3℃,之后持续下降,MOR也随之快速降低,直到12日02:00~03:00左右气温达到一天中的最低值,只有不到6.8℃,此后气温开始迅速回升,至凌晨05:00达到8.7℃,正是在如此快速升温的情况下,MOR及能见度也快速回升,大雾消散。

禄口机场大雾低能见度天气变化特征分析禄口机场位于江苏省南京市,是华东地区重要的国际机场之一。

由于地处江淮平原,禄口机场常常受到大雾和低能见度天气的影响,给航班安全和运行带来一定的挑战。

本文将对禄口机场大雾和低能见度天气的变化特征进行分析,以期提供一些对应的应对策略。

首先,禄口机场的大雾和低能见度天气多发生在冬季和春季,这是因为江淮平原的气候条件和地势特点所致。

冬季气温低,容易形成雾气;春季容易出现天气转暖,地面水汽容易凝结形成雾气。

此外,江淮平原地势低平,汽水蒸发量大,汇聚了大量的水汽,容易导致大雾和低能见度天气的形成。

其次,大雾和低能见度天气的持续时间和强度变化较为显著。

根据禄口机场的气象数据统计,大雾天气一般持续时间较长,常常持续数小时甚至整天。

而且,大雾的强度也较大,常常使得能见度降至几十米甚至更低。

这给机场航班起降运行造成很大的不利影响。

此外,大雾和低能见度天气的出现并非定期,而是不可预测的。

因此,机场运行部门需要加强对大雾和低能见度天气的监测和预警能力,以便及时采取措施进行运行管理。

进一步分析数据还发现,禄口机场大雾和低能见度天气的变化与气象条件密切相关。

例如,当冷空气活动较为频繁时,湿度增大,气压下降,大雾和低能见度天气出现的概率也相对较高。

此外,湖泊和河流的水汽也会对大雾的形成起到促进作用。

科学家通过研究发现,湖泊和河流所产生的水汽会向上升腾,与空气中的冷空气相遇后,凝结形成雾气。

因此,禄口机场所在地的湖泊和河流对大雾天气的形成具有一定的影响。

最后,针对禄口机场大雾和低能见度天气的特点,机场运行部门需要制定相应的应对策略。

首先,机场应当加强气象监测和预警系统的建设,确保能及时准确地获取到相关的天气信息。

其次,建议在机场附近增加气象观测点,密切监测大雾和低能见度天气变化。

同时,机场还应建立完善的航班调度和管理机制,灵活调整航班计划,确保安全运行。

对于已经起飞的航班,机场应加强与航空公司的协调合作,确保航班能够迅速找到合适的备降机场。

环境科学科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald148南京禄口机场冬季气象条件很复杂,受寒潮等天气影响,本场受到大雾、低能见度的恶劣天气影响较为频繁,为了迎接即将到来的2017年“春运保障工作”,力争做到“安全第一、保障天气、真情服务、畅通无阻”,故此分析2016年12月21日的本场大雾天气形成原因及过程发展,望对日后的复杂天气预报工作有所启迪。

1 过程概况2016年12月21日地面弱高压,高空槽线过境,南京禄口机场出现降水及低能见度天气。

降水发生时段在20日的16:00(U T C)-21日的11:25(UTC)。

期间20日21:50(UTC)-21日02:30(UTC)能见度小于1000m,20日22:50(UTC)-21日02:20(UTC)能见度小于800m,最低400m 能见度,325m RV R,由于低于飞行标准,导致17个航班备降[1]。

2 形势分析从当时的天气图上看,路口机场20日500h p a 有小槽东移,中低层为辐合气流,地面为均压场,后续本场受高空槽前西南风场控制,中低空的辐合缓慢东移持续影响本场,而地面处在高压后部。

分析21日地面到高空的天气图,本场地面受辐合中心控制,高空受到槽前西南风场影响,随着后续的气旋入海,本场阴雨渐止转多云。

由于20日的水汽输送充足,持续性降水导致近地面湿度饱和,有利于雾的产生。

至21日凌晨6:00(北京时、下同)本场能见度降到900 m,之后持续下降,9:00能见度到最低400m,RV R325 m,并一直持续到11:00时能见度才上升至1600 m。

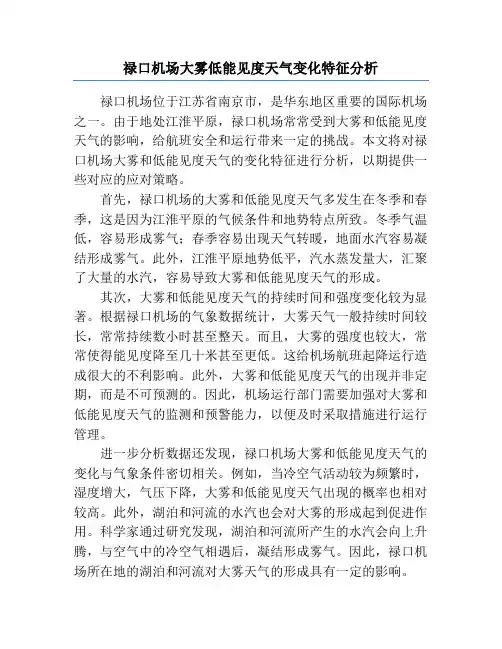

在12日21日08时的探空图(图1)上,近地面已经出现了逆温,最高温度在925h Pa附近,上下层温差较大;从温度露点差也能看到,近地面水汽含量很大,当日预报最低温度9℃左右,符合大雾条件。

3 气象预报表2是2016年12月20日—21日发生复杂天气时的气象TA F 报和M E TA R报,对比报文可以看出,值班预报员对于DOI:10.16660/ k i.1674-098X.2017.19.14820161221禄口大雾天气分析沈蒙(民航江苏空管分局 江苏南京 210000)摘 要:利用数值产品客观资料分析,从大尺度环流变景场、探空资料方面入手对2016年12月21日禄口大雾天气进行了诊断分析。

雾霾来袭,“空中飞人”如何面对?连续几天的雾霾让人们仿佛如临”仙境”,雾一般的缠绕给人们的出行带来了极大的烦恼,尤其是那些“高速达人”和“空中飞人”。

近日,因雾霾而导致的飞机延误越发频繁,12月6日到8日,仅南京禄口机场就有653个航班延误、取消。

而全国其他机场因雾霾导致的跑道能见度太低而延误的航班,平均每天就有100架。

霸机?不如提前购买延误险雾霾导致航空延误几乎成了“家常便饭”,而由此引发的赔偿纠纷也随之增多。

12月9日下午,有9名从南京飞往南宁的乘客因不满雾霾导致的航班延误,在到达南宁机场后以维权、索赔为理由拒绝下机。

最终以“为首的3人霸占航空器、扰乱航空器正常运营,被南宁机场警方依法处以五日行政拘留”结束。

根据中消协与民航局联合发布的2011年航空服务消费者调查报告,在被调查的6000名消费者中,有76.5%的消费者曾遇航班延误,只有6.5%的消费者可以得到延误赔偿。

在造成实际损失而未得到赔偿的消费者中,有50.2%是因为理赔繁琐、维权成本高等原因而自己主动放弃索赔的。

此外,航空公司的工作人员还表示,航空公司有时是为了获得靠前的排队放行顺序,明知航班会延误也安排旅客登机。

因为航班按时登机并关闭舱门后的延误,可归因为航空管制而非航空公司自身,航空公司可以拒绝赔偿。

“霸机的现象从侧面也体现出了旅客在遇到飞机延误后的弱势地位。

如果延误可以得到机场或者航空公司方面的良好解决,又有谁愿意霸机闹事?”同时,雾霾让旅客的行程受阻,带来损失,除了霸机和放弃索赔,最好的办法就是未雨绸缪提前购买航班延误险。

而且航班延误险一般都是按照原计划搭乘航班的原定到达时间开始计算,直至抵达原计划目的地的时间计算延误标准,因此就算先登机也可以获得赔偿。

创新课题研究报告一:问题命名大雾天气民航飞机延误怎么解决二:问题描述在大雾天气,由于视野受限,为防止发生飞机滑偏或降落偏离跑道,各航空公司对于雾天航班起降有着严格规定。

那么对于旅客的角度来说肯定是非常不高兴的,因为大家赶飞机无非是因为飞机快,那么也从另外一个角度说明旅客就是为了赶时间或者就是不能忍受其他交通工具的慢从而选择坐飞机,但是如果不应遇到应为天气原因就是大雾原因而导致飞机不能正常起飞从而导致旅客行程被耽误,紧接着便是旅客的不满或者不高兴,那么我们应该怎么来解决这样的事情或者是从旅客角度出发为他们减少最大的损失,从而避免新闻上出现的一些有关飞机延误而出现的暴力事件啦?三:问题分析对于以上的问题出现的主要原因是什么啊?其实归根结底就是大雾天气飞机是不能起降的,那么问题来了,大雾天飞机为什么难以起降?大雾天气时,我们会经常听到机场关闭的报道,原因就在于飞机难以起降。

当低层大气中的水汽达到饱和状态时,水汽凝结物悬浮在空中就形成雾茫茫的天气,并使能见度的水平距离小于500米,气象上把这种天气现象称为雾。

而飞机起飞的能见度要求至少在600米以上,飞机的降落要求比起飞要求还要更高一些。

因此,为了旅客安全,飞机只有在天气适航的情况下才会起飞。

由于大雾天能见度很差,所以飞机难以起降,否则有可能引发事故。

不过在恶劣的天气下,飞行员可以不依赖目视机场的灯光或标志线,而是利用仪表着陆系统引导飞机进行着陆,这就是通常所说的“盲降”。

国际民航组织根据盲降的精密度和着陆标准,把盲降统一分为:一类盲降、二类盲降、三类盲降。

最低标准是一类盲降,水平能见度在800米以上,肉眼可以看清跑道;二类盲降是指在能见度400至600米范围内能实现起降;最高标准是三类盲降,任何高度都不能有效地看到跑道,只能由驾驶员自行做出着陆决定,完全依靠仪器实现飞机起降。

飞机实现何种盲降种类是由天气情况、机场设备保障能力、飞机技术状况及驾驶员的综合技术水平决定的。

南京禄口机场低能见度天气统计分析及判断模型南京禄口机场位于南京市江宁区禄口街道,是江苏省第二大机场,也是中国东部地区的重要交通枢纽之一。

由于禄口机场的重要性和航班数量增加的趋势,天气对飞行安全的影响也变得越来越重要。

低能见度天气是一个常见的飞行安全隐患。

低能见度天气通常指能见度在1000米或以下。

这种天气对飞行领域的影响非常明显,在很多情况下,低能见度天气是导致飞行延误和取消的最主要原因之一。

因此,准确预测低能见度天气事件对于机场取得良好的安全运行非常重要。

本文旨在探讨南京禄口机场低能见度天气的统计分析和判断模型。

首先,我们需要了解南京禄口机场的历史低能见度天气记录。

通过统计数据,我们可以看到,南京禄口机场历年来的低能见度天气发生率呈现一个逐年增加的趋势。

在统计数据中,发现低能见度天气事件主要发生在早晨和晚上,而在白天和晴天的时候,低能见度天气事件少发生。

此外,南京禄口机场低能见度天气事件发生的主要是团雾和大雾。

针对这些统计数据,我们可以使用判断模型来更准确地预测未来低能见度天气事件。

过去的数据可以提供对未来天气的预测,建立模型可以预测未来的低能见度天气发生率。

判断模型可以根据历史数据趋势预测低能见度天气的可能发生时间段和可能性大小。

模型可能使用的变量包括风速、风向、温度、湿度和气压等因素。

特别地,可见度和云底高度是判断低能见度天气的主要指标。

在创建模型过程中,可以使用机器学习算法来分析数据,例如回归分析或决策树分析。

机器学习的过程需要大量的数据,因此我们需要不断积累禄口机场的气象历史数据。

通过模型的预测,可以制定相应的应对策略,例如提高飞行员的能见度飞行技能、加强机场设施设备的维护和升级并定期进行安全检查,以应对低能见度天气。

总结本文,针对禄口机场低能见度天气问题,我们可以使用历史数据进行统计分析,然后采用判断模型来预测未来的低能见度天气事件。

这些预测结果可以用于规划机场的空中和地面操作,降低低能见度天气对机场运营的影响,提高航班安全性。

禄口机场大雾低能见度天气变化特征分析禄口机场是中国国内一座重要的机场,位于南京市,年吞吐量位居全国前列。

然而,该机场常常受到大雾低能见度天气的影响,导致航班延误和取消,给乘客和航空公司带来了诸多不便。

因此,对禄口机场大雾低能见度天气变化特征进行分析,对提高机场运行效率和航班准点率具有重要意义。

首先,我们来了解一下禄口机场大雾低能见度天气的常见特点。

根据历史数据分析,禄口机场大雾低能见度天气主要发生在冬季的清晨和夜间时段,尤其是12月至2月期间。

在这个时间段内,由于南京所处的地理位置和气候条件,湿冷的气流容易在机场周围积聚,导致大雾现象频繁出现。

其次,我们来分析大雾低能见度天气的变化规律。

根据多年的观测数据,我们可以发现大雾低能见度天气通常在初期呈现出一定的预兆,比如前期的湿度和温度的快速变化。

这种变化往往是大雾天气即将到来的信号之一。

随后,在湿冷的气流的作用下,大雾往往在短时间内迅速形成,能见度急剧下降,甚至降到几十米甚至更低,给航空器的起降和导航带来了巨大挑战。

再次,我们来探讨大雾低能见度对机场运行的影响。

首先,大雾低能见度天气给导航带来了困难,降低了航班起降的准确性和安全性。

在禄口机场,当能见度下降到一定程度时,机场将会采取限制起降措施,减少机场交通流量,从而导致航班延误和取消。

其次,大雾天气还会影响地面设备的工作,比如飞行灯光、跑道灯光等,在低能见度的情况下,这些设施的可见度极低,会增加机场地面交通的风险。

针对上述问题,禄口机场已经采取了一系列措施来应对大雾低能见度天气。

首先,机场建立了完善的大雾气象监测系统,实时掌握大雾天气的形势和变化。

这样,机场可以提前通知航空公司和乘客,做好航班调整和旅客安排,减少不必要的等待和麻烦。

其次,机场配备了强有力的机场指挥中心,可以根据天气情况和航班运行状况调度机场资源,确保航班的正常进行。

此外,机场还提供了丰富的无线网络和信息服务,方便乘客获取最新的航班信息和相关通知,减少航班延误和取消给乘客带来的困扰。

2018年10月23日大雾的预报简析作者:周文翀来源:《科学大众》2019年第03期摘; ;要:利用地面观测和数值产品等相关资料对2018年10月23日出现在南京的早晨大雾活动进行了总结和分析。

分析表明,这是一次典型的降水活动结束后高湿度场配合夜间天空云层打开产生的辐射雾天气,槽线过境后的弱气压场提供了大雾生成所需的稳定层结条件,较好的辐射逆温条件和近地面0~2; m/s不定向风为辐射雾形成提供有力的生成条件。

最后,文章也根据当时的预报发布、保障工作以及低能见度运行实施情况,提出了一些思考和总结。

关键词:大雾;辐射逆温;低能见度运行;跑道视程1; ; 天气实况2018年10月23日凌晨,南京机场发生一次大雾天气过程,最低能见度100 m,跑道视程RVR150 m,垂直能见度60 m。

过程中能见度变化依次为:1 500(05:00)—200(06:00)—100(06:13)—100(07:00)—300(07:40)—400(08:00)—1000(08:15)。

大霧过程起自06:00,持续2小时15分,于08:15解除。

2; ; 天气分析本场21—22日连续降雨,直至22日上午才雨止转阴,这次降水是一次短波槽过程,高空无明显冷平流,低层有微弱冷空气南下,槽线划过本场带来了这次降雨过程。

槽线过境后,近地面形成弱的冷高压脊,气压场很弱,同时高层转为槽后偏西气流,至晚上天空逐渐打开,云系散去。

从天气资料可以得知,降水停止于上午,但是直至天黑天空才逐渐打开,这就使得近地面层水汽集聚,全天湿度一直很高。

入夜后天空打开,晴夜辐射加强,近地面形成了逆温层,同时地面弱高压脊的存在,使得地面形成0~2 m/s的不定向风,多重因素作用下,本场至凌晨生成了一次大雾天气。

另外,较好的辐射逆温条件和高湿度对大雾的形成提供了有利条件3; ; 预报及保障回顾(1)23日凌晨00时出现团雾现象,主要影响06/24跑道,由于06/24跑道23日凌晨关闭,而07/25跑道RVR均为P2000,主导能见度为2 500 m,故预报员判断夜间能见度最低800~1 000 m左右,对机场05时之前运行影响不大。

对南京禄口机场能见度观测的探讨南京空管中心气象服务室陈卓明摘要:能见度是保障飞行安全的主要气象要素之一。

本文主要介绍南京机场于1997年搬迁至禄口机场后,周围环境及天气现象对能见度的影响,并结合实际工作经验,针对影响能见度的天气现象进行总结,以期对以后的观测工作有所帮助。

关键词:能见度天气现象气象观测尽管现代化机场和民航客机配备有先进的导航、着陆设备,但能见度对飞行活动的限制仍不可低估,很多情况下它决定着飞机能否正常起飞着陆。

南京机场于1997年搬迁后,虽然先进的导航设备使得飞机着陆时的RVR标准降低至550米,但因为能见度不够标准而造成的返航备降率仍达70﹪,尤其是秋冬季节的早晨大雾天气常使飞机延误或备降,因能见度原因造成的航班不正常率几年统计居高不下,所以提高对能见度的观测水平,成为观测工作的重点。

对如何观测好新机场的能见度值我们进行了一些研究和总结。

能见度(VISIBILITY)通常用目标能见的最大距离来表示。

人们有时看得远,有时看得近,是与许多因素有关的。

其中主要的是目标物与背景之间的亮度对比以及视觉对比感阈和大气透明度三个因素。

但从实际工作中的情况来看,我们平时人工观测所提供的能见度值,除了受上述因素影响之外,还受许多其它因素的影响,下文中把我们积累的情况进行一些分析。

1.观测点周围环境对能见度的影响经过几年的资料统计,南京禄口机场的全年大雾日数是南京老机场大校场的1倍多,而且大校场机场很少出现浅雾、碎片雾或部分雾,而搬迁至新机场后,大雾出现的频繁了,同时浅雾、碎片雾或部分雾出现的几率增加了许多。

经过研究发现,这和机场的周围环境关系很大。

老机场紧邻城市,周围以住家居多,跑道两端几乎没有大面积的农田、水塘,能见度分布较均匀。

而新机场位于长江下游江南的矮丘陵地带,跑道西南方向离跑道中心线南8.2公里处有横山山系,其中主峰凉帽山顶高444米。

就地势特征而言,无大山阻挡冷暖空气活动,周围山脉情况如下表:半径50千米,高度300米以上的山脉在跑道的东北端向东1.4公里处为外秦淮河,西南端向西0.6公里处为横溪河,从西南向东北方向逐渐由山地转化为秦淮河滩区,所以机场周围河塘密集,净空条件好,周围河流、池塘无明显的枯水期和冻结期,全年水汽蒸发量较大,当有适合的天气条件,如秋冬季气压场均匀,晴夜微风时都会形成辐射雾,对能见度造成影响。

创新管理科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald175DOI:10.16660/ki.1674-098X.2019.14.175南京禄口机场2018年11月27日夜间大雾服务过程分析①刘冀彦 林洁 徐恩东(民航江苏空管分局 江苏南京 211113)摘 要:大雾及低云天气严重影响着民航航班正常运行。

受夜间辐射降温影响,2018年11月27~28日南京禄口机场及其终端区内经历了一次辐射雾过程,对当日民航运行产生了较大影响。

本文利用民航逐小时实况资料,RVR数据分析了此次大雾天气过程,总结了此次大雾天气的发生过程以及预报过程中的得失,对于今后在冬春季节里对辐射雾的预报工作具有一定的借鉴意义。

关键词:禄口机场 大雾 气温 风向 风速 相对湿度中图分类号:P426 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2019)05(b)-0175-02①作者简介:刘冀彦(1988,8—),男,汉族,江苏南京人,硕士研究生,工程师,主要从事民航气象预报工作。

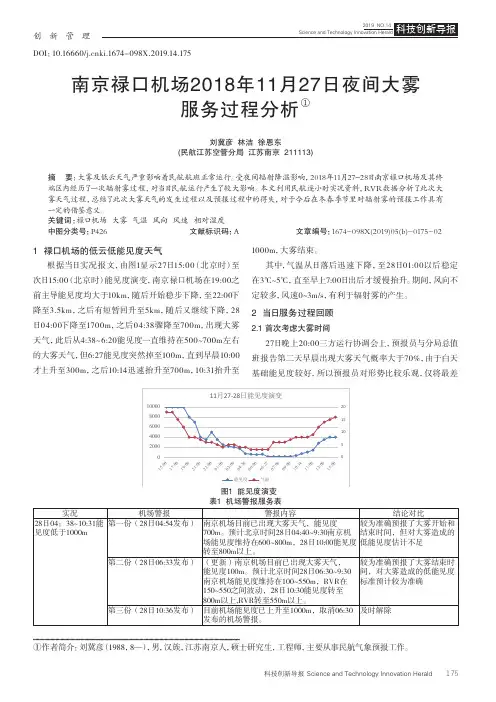

1 禄口机场的低云低能见度天气根据当日实况报文,由图1显示27日15:00(北京时)至次日15:00(北京时)能见度演变,南京禄口机场在19:00之前主导能见度均大于10km,随后开始稳步下降,至22:00下降至3.5km,之后有短暂回升至5km,随后又继续下降,28日04:00下降至1700m,之后04:38骤降至700m,出现大雾天气,此后从4:38~6:20能见度一直维持在500~700m左右的大雾天气,但6:27能见度突然掉至100m,直到早晨10:00才上升至300m,之后10:14迅速抬升至700m,10:31抬升至1000m,大雾结束。

其中,气温从日落后迅速下降,至28日01:00以后稳定在3℃~5℃,直至早上7:00日出后才缓慢抬升。

期间,风向不定较多,风速0~3m/s,有利于辐射雾的产生。

环境科学科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald112南京禄口机场位于丘陵地带,机场周围河塘密集,就地势而言,无大山阻隔,冷暖空气活动频繁,下垫面水汽充沛,在秋冬季节,受辐射降温影响,大雾低能见度天气发生频繁,是影响航班正常运行的主要天气现象[1]。

近年来,南京机场冬季气温较往年偏高,阴雨天气较多,加之冬季空气污染较重,导致本场入冬后雾霾低能见度天气多发[2],所造成的航班延误、备降、复飞情况对航班的正常运行造成了一定程度的影响。

南京机场自2014年实行双跑道运行以来,跑道数量的增加、机场区域的扩大增加了观测员对于低云低能见度的观测保障难度。

1 保障过程概况12月6日21点开始,值班观测员通过跑道摄像头观察到06号跑道区域附近有团雾活动,于是开始密切关注跑道RV R的变化情况。

7日0点,25号RV R降至325m,观测员将情况电话通知塔台,塔台更换起降跑道至07号跑道。

此时本场采用07号单跑道运行,起降正常。

01点16分,团雾影响范围扩大,07号RV R也降至标准以下,达到150m。

值班观测员发布特殊天气报告。

此时由于团雾仍未覆盖本场一半以上区域,本场尚未出现整体的大雾天气,本场主导能见度仍然在1000m 以上,但已呈现出明显下降趋势。

02点30分,本场主导能见度降至600m,观测员发布特殊天气报告。

03点,本场温度降至0℃以下,出现冻雾天气,值班观测员进行了电话通告。

此时主导能见度已降至500m 以下,RV R也远低于标准,此时能见度继续下降。

至早晨6点,本场主导能见度降至50m。

08点11分,本场温度上升至0℃以上,冻雾警告解除,值班观测员发布特殊天气报告。

此时本场主导能见度仍为100m,RV R75m,垂直能见度120m。

10点31分,本场能见度转好至标准以上,RV R也恢复至标准以上,值班观测员发布特殊天气报告,解除了本场的大雾天气警报。

式之一。

虽然交通方式不断增多,但是交通运输业依然受到天气影响较大,尤其是航空飞行。

从民航局统计数据来看,就航班正常率而言2016年到2018年之间,航班运行受天气因素的影响逐渐增加,目前已经成为了影响飞机航班正常的主要因数。

其中的低能见度因素对于飞行活动的正常进行具有重要影响,直接决定了机场的正常运行。

此外,随着我国机场和航班数量的不断增多,以及航空业的迅猛发展,大雾天气等因素对于飞行活动的影响也越来越明显。

1 重庆江北机场大雾特征分析本文在研究中以重庆江北机场为例,搜集整理2014-2018年出现的典型大雾天气资料,分析其生消的时间变化特征。

根据江北机场大雾天气的云况、天气背景和生消特征进行分析,以能见度<1000m 为大雾开始时间,≥1000m 时大雾过程解除(下文中涉及的时间均为世界时)。

1.1 大雾生消时间表1 重庆江北机场大雾生、消月、季度分布统计特征表月份平均生消时间(UTC)<1000m <500m ≧500m ≧1000m119211221520233192001422//225////6////7////8////9212211102020011121230012182023冬季182023从表1的数据统计可以看出来,重庆江北机场运营过程中出现大雾天气的时间段分布有很大差异,而且在不同季节和月份也呈现出不同的生消规律。

分析数据可以发现,重庆江北机场的大雾天气时间段主要集中在19-23时时间段内,到了0时开始消散,随之逐渐消散。

另外,针对月份来对比看,月份的差异在一定程度上影响了大雾天气的出现时间。

2月份出现大雾天气的时间最早,消散的时间最晚,4月份出现大雾天气的时间最晚,消散的时间最早,而且其持续的时间较短。

此外,针对不同月份的低能见度的表现特征也有所差异,通常而言在10月到3月的20-21时不到500m,持续到0时之后开始好转,可以达到500m,1时之后基本能够达到500m 以上,能够持续一个小时的时间,持续时间来看12月到次年的2月持续时间最长。

禄口机场风险评估报告根据禄口机场的风险评估报告,以下是我对其进行的详细回答:禄口机场是中国江苏省南京市的主要机场之一,承担着重要的航空运输和货运任务。

风险评估报告用于评估禄口机场的潜在风险和危险,并为机场管理提供了指导建议。

首先,禄口机场面临的最大风险之一是天气影响。

江苏省的天气多变,时常出现大雾、大风和强降雨等恶劣天气条件。

这些天气现象可能会对飞行安全和机场运营产生严重影响。

因此,机场管理方需要制定相应的灾害应急预案,并配备专业设备和人员以应对紧急情况。

其次,禄口机场扩建项目可能面临的风险也需要评估。

随着航空业的快速发展和旅客增长,禄口机场计划进行扩建工程以满足未来的需求。

然而,该项目可能面临的风险包括施工延误、工程质量问题和成本超支等。

为了降低这些风险,机场管理方应与承建商建立良好的合作关系,确保施工进度和质量受到有效监控。

第三,安全管理是禄口机场面临的另一个重要风险。

作为一个重要的交通枢纽,机场必须采取有效的安全措施来确保旅客和航班的安全。

报告中建议机场管理方加强人员培训、购置先进设备和了解最新的安全技术,以应对恶意破坏和其他潜在安全风险。

此外,禄口机场还面临运营不稳定和经济风险。

随着全球经济的波动和竞争加剧,机场的乘客运量和货物吞吐量可能受到影响。

机场管理方应制定灵活的市场营销策略和增加客户价值,以减轻经济压力。

最后,禄口机场还面临着一些环境和社会风险。

作为一座大型机场,它的运营可能会对周围的环境和居民产生负面影响。

因此,机场管理方需要采取环境保护措施、开展社区关系管理和提供社会责任项目,以平衡经济利益和环境社会责任之间的关系。

综上所述,禄口机场面临着多个潜在的风险,包括天气影响、扩建项目风险、安全管理、运营不稳定和经济风险以及环境和社会影响等。

机场管理方应积极采取措施来应对这些风险,并确保机场的安全、高效和可持续发展。

环境科学南京禄口机场[1]位于丘陵地带,机场周围为河塘密集,就地势而言,无大山阻隔,冷暖空气活动频繁,下垫面水汽充沛,在秋冬季节,受辐射降温[2]影响,大雾低能见度天气发生频繁,是影响航班正常运行的主要天气现象[3-4]。

2014年10月23日,南京禄口机场遭遇了入秋以来最强的一次大雾天气过程,22日夜间,23:30时起开始出现大雾天气,3时能见度低于飞行标准以下,8时能见度恢复到标准以上,大雾持续时间达6 h。

值班预报员于22日中午及时做出了大雾天气的预报,并告知上海,并于夜间及时发布了机场天气警报,确定了大雾生消的时间,启动了气象台应对南京机场航班大面积延误应急处置方案工作流程,在处置过程中,管制方面也启动了大面积航班延误红色预警。

回顾和总结整个保障过程,气象台在应对这次入秋来最大的大雾天气过程中,充分发挥了气象保障的作用,对大雾天气的预测达到了较高的精确度,但是,也仍然存在一定的缺憾。

文章对此次天气过程进行分析并对气象保障过程进行总结,希望在今后保障中更好地应对类似的大雾低能见度天气。

1 10月22~23日天气分析1.1 天气要素变化分析为了直观地看出23日凌晨大雾过程中能见度的变化,研究人员选取了机场06号跑道RV R十分数值在22日8:00到23日8:00之间每半小时的变化过程进行了代表性分析(见图1)。

从RV R 随时间变化的折线图中可以看到,22日20:00之前本场RV R一直在P2000,即高于2 000 m,20:00点开始,RV R数值开始迅速下降,到21:30已下降至1 000 m左右,之后经过短时的波动,于22日23:00降至900 m,并继续下降到150 m 以下,而后从23日00:30开始有了短暂的回升过程,到夜里2:00开始,维持在200 m 以下,低于本场的起降标准,并一直持续到早上8:00,8:00过后,RV R数值开始有了显著升高,8:30升高到600 m,9:00达到1 200 m。

天际新闻-污染重了南京浓雾日却少了每年雾日少三分之一污染重了南京浓雾日却少了每年雾日少三分之一王君金陵晚报 2009-11-12 8:27:19 点击15次从11月6日至11月9日,南京连续4天经历了浓雾天气,许多人根据近年来的切身感受,也觉得南京头顶总是被一层“毛玻璃”罩着,雾蒙蒙的,感觉南京的雾正在呈现着逐年加重的趋势。

然而省气象台的专家统计,自上世纪80年代以来,南京浓雾的发生情况却出现了一个奇怪的现象,随着空气污染的加重,南京的霾天正在成倍甚至数十倍的增长,然而“霾天”的兄弟———浓雾日反倒减少了。

南京浓雾日少了据了解,南京倚着江水,是大雾的多发地段,尤其秋冬季节,平均5天就有一场大雾。

然而,专家们对比了上世纪80年代的浓雾天气和近期的浓雾天气的数据,却发现了一个令人吃惊的现象,在城市的污染物增多的情况下,南京的浓雾日数不仅没有增多,反倒减少了。

人们多数时候,看到的灰蒙蒙的天空,不是雾,而是霾。

省气象台的田兴如老师告诉记者,所谓浓雾天是指当天出现最小能见度小于1000米,同时空气湿度超过90%的雾天,专家发现,在1980至1990年,这10年间,南京的年平均浓雾日数为41天,雾日超过全年的十分之一还多,然而到了1990年至2000年,这10年间,南京的年平均浓雾日数只有35天,而到了2000年以后,南京的浓雾日数流失得更为明显,只有25天,算起来,短短30年不到的时间,南京的浓雾日数减少了16天,全年雾日少了近三分之一。

雾少了,雾滴也变小了许多上了年纪的人,对于雾天留下的印象是,穿行在雾里的人,头发和衣服上都会变得湿漉漉的,还会挂着一层明显的“白雾水”,然而这种情况在最近几年内,即便是特浓雾发生的日子里,也极少看到了。

南京信息工程大学的专家告诉记者,这是因为漂浮雾中含有大量的水,它沾到头发和衣服等其它物体上就会形成水滴。

然而专家对南京的雾滴进行研究后发现,南京的白雾水已经极少出现了,每次收集的浓雾攒下的雾水都是灰黑色的,甚至有时是酱油色,而且通过对于雾滴含水量的研究也发现,南京的浓雾的含水量在变少,雾滴正在变小。