核酸探针的制备

- 格式:pdf

- 大小:94.54 KB

- 文档页数:2

核酸探针技术化学及生物学意义上的探针(probe),是指与特定的靶分子发生特异性相互作用,并可被特殊的方法探知的分子。

抗体-抗原、生物素-抗生物素蛋白、生长因子-受体的相互作用都可以看作是探针与靶分子的相互作用。

核酸探针技术原理是碱基配对。

互补的两条核酸单链通过退火形成双链,这一过程称为核酸杂交。

核酸探针是指带有标记物的已知序列的核酸片段,它能和与其互补的核酸序列杂交,形成双链,所以可用于待测核酸样品中特定基因序列的检测。

每一种病原体都具有独特的核酸片段,通过分离和标记这些片段就可制备出探针,用于疾病的诊断等研究。

(一) 核酸探针的种类1.按来源及性质划分可将核酸探针分为基因组DNA探针、cDNA探针、RNA 探针和人工合成的寡核苷酸探针等几类。

作为诊断试剂,较常使用的是基因组DNA探针和cDNA探针。

其中,前者应用最为广泛,它的制备可通过酶切或聚合酶链反应(PCR)从基因组中获得特异的DNA后将其克隆到质粒或噬菌体载体中,随着质粒的复制或噬菌体的增殖而获得大量高纯度的DNA探针。

将RNA进行反转录,所获得的产物即为cDNA。

cDNA探针适用于RNA病毒的检测。

cDNA探针序列也可克隆到质粒或噬菌体中,以便大量制备。

将信息RNA(mRNA)标记也可作为核酸分子杂交的探针。

但由于来源极不方便,且RNA极易被环境中大量存在的核酸酶所降解,操作不便,因此应用较少。

用人工合成的寡聚核苷酸片段做为核酸杂交探针应用十分广泛,可根据需要随心所欲合成相应的序列,可合成仅有几十个bp的探针序列,对于检测点突变和小段碱基的缺失或插入尤为适用2.按标记物划分有放射性标记探针和非放射性标记探针两大类。

放射性标记探针用放射性同位素做为标记物。

放射性同位素是最早使用,也是目前应用最广泛的探针标记物。

常用的同位素有32P、3H、35S。

其中,以32P应用最普遍。

放射性标记的优点是灵敏度高,可以检测到Pg级;缺点是易造成放射性污染,同位素半衰期短、不稳定、成本高等。

核酸荧光探针的设计和应用随着生物技术的发展和突破,核酸荧光探针在遗传学、病毒学、药物研发等领域中得到广泛的应用。

本文将介绍核酸荧光探针的设计和应用。

一、核酸荧光探针的设计核酸荧光探针可以被分为两类,一类是“探针+靶标”,另一类是“探针+氧化还原剂”。

前者的原理是利用探针与靶标结合后,通过信号转导发出关于靶标的信息。

而后者则是直接在探针上标记一个氧化还原剂,使其发生氧化还原反应,从而发出荧光信号。

设计核酸荧光探针需要考虑两个因素:探针本身的性质和靶标的特异性。

探针本身应具有良好的荧光性质,如高荧光强度和较长的寿命,以便于准确测定其信号。

同时,探针应该具有发光与反应的特异性,以保证不受其他杂质或干扰物的影响。

在设计核酸荧光探针时,需要注意一些重要的角度:首先是选择标记物。

标记物的大小和化学活性将决定探针的靶向特异性和探针的合成方法。

其次是选择反映机制。

不同的反映机制可以用于反映核酸的变化,我们需根据实际情况选择不同的反映机制。

最后是考虑自身的生物学意义。

我们需对不同的机制研究设计探针,以满足不同的生物学需要。

二、核酸荧光探针的应用核酸荧光探针可以广泛应用于多种领域中。

下面我们将重点介绍一些常用的应用举例。

1、基于核酸荧光探针的分子诊断技术核酸荧光探针可以非常灵敏地检测DNA和RNA的变化,这为分子诊断技术提供了基础。

分子诊断技术通过检测某些特定基因或蛋白质的变化,以诊断一些常见疾病,如艾滋病、癌症等。

分子诊断技术具有高灵敏度、高特异性和快速等优点。

核酸荧光探针在诊断方面的应用已被广泛研究和开发。

例如,某些病毒、细菌或寄生虫性疾病的核酸荧光探针已被广泛应用。

2、基于核酸荧光探针的基因表达分析技术核酸荧光探针可以非常灵敏地检测基因的变化,包括基因表达和调节。

基因表达分析技术通过检测某些基因的变化,以研究这些基因的生物学功能和生物学作用。

基因表达分析技术具有高灵敏度、高特异性和快速等优点。

核酸荧光探针在基因表达分析方面的应用已被广泛研究和开发。

如何自制核酸探针?什么是核酸探针?核酸探针是能与特定的靶分子发生特异性结合的一段核苷酸分子。

通过在核酸探针上连接一些小分子化合物,如生物素、荧光素、地高辛等,或者放射性同位素标记核苷酸,可以达到检测靶基因序列和纯化的目的。

这一过程被称为核酸杂交。

其原理是碱基互补的两条核酸分子退火形成双链。

探针应用核酸探针技术作为分子生物学中最常见的技术之一,是印记杂交,原位杂交,实时荧光PCR,microarray(微阵列)等技术不可或缺的组成部分。

探针技术能定性或者检测特异性DNA/RNA序列,还可用于病原微生物和寄生虫的检测,疾病诊断等领域。

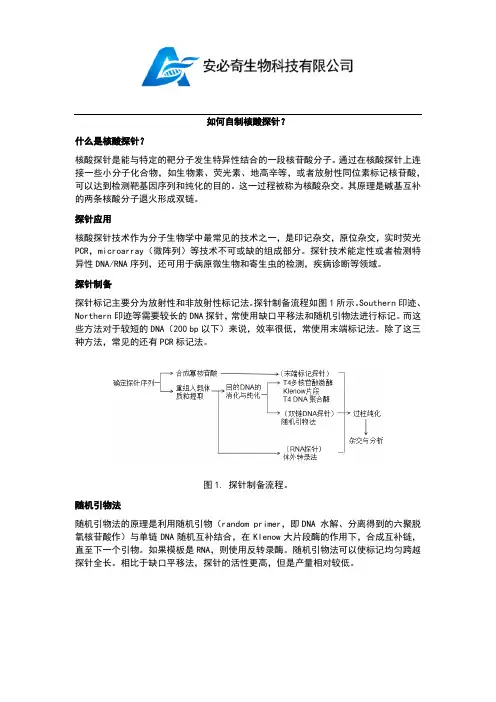

探针制备探针标记主要分为放射性和非放射性标记法。

探针制备流程如图1所示。

Southern印迹、Northern印迹等需要较长的DNA探针,常使用缺口平移法和随机引物法进行标记。

而这些方法对于较短的DNA(200 bp以下)来说,效率很低,常使用末端标记法。

除了这三种方法,常见的还有PCR标记法。

图1. 探针制备流程。

随机引物法随机引物法的原理是利用随机引物(random primer,即DNA 水解、分离得到的六聚脱氧核苷酸作)与单链DNA随机互补结合,在Klenow大片段酶的作用下,合成互补链,直至下一个引物。

如果模板是RNA,则使用反转录酶。

随机引物法可以使标记均匀跨越探针全长。

相比于缺口平移法,探针的活性更高,但是产量相对较低。

图2. 随机引物法的原理。

Protocol试剂:[α-32P]dCTP (3000Ci/mmol), dATP,dTTP,dGTP (5 mmol/L),Klenow大片段(2U/uL),模板,随机引物,NA终止/贮存缓冲液(50 mmol/L Tris-Cl (pH 7.5),50 mmol/L NaCl,5 mmol/L EDTA (pH 8.0),0.5% (m/V) SDS)5X 随机引物缓冲液(250 mmol/L Tris (pH 8.0),25 mmol/L MgCl2,100 mmol/L NaCl,10 mmol/L 二琉苏糖醇(DTT),1 mol/L HEPES ( 用 4 mol/L NaOH 调至 pH 6.6),1 mol/L DTT 贮存于 -20℃,临用前用水稀释,使用后弃去稀释的 DTT。

![一种核酸纳米结构探针及其制备方法和应用[发明专利]](https://uimg.taocdn.com/80712d2008a1284ac950438b.webp)

专利名称:一种核酸纳米结构探针及其制备方法和应用专利类型:发明专利

发明人:钱永忠,潘烨灿,苏昕,翁瑞,邱静

申请号:CN202010544295.4

申请日:20200615

公开号:CN111676269A

公开日:

20200918

专利内容由知识产权出版社提供

摘要:本发明公开了一种核酸纳米结构探针及其制备方法和应用,涉及分子检测技术领域。

所述纳米核酸探针包括:a.由4条主链DNA单链构成的具有四面体结构的纳米分子笼;其中2条主链DNA 单链分别具有延伸出四面体结构的支链α和支链β;b.与所述支链α通过碱基互补配对结合的2条非主链DNA单链,其中一条修饰有荧光基团,另一条修饰有AP位点和淬灭基团;c.与所述支链β通过碱基互补配对结合的另外1条包含二氢乙锭的非主链DNA单链。

本发明还公开了所述核酸纳米结构的制备方法和应用。

本发明的核酸纳米探针可同时探测细胞中APE1和O·,可用于同时测定核酸修复酶和活性氧小分子。

通过共聚焦成像仪,可对细胞中的目标检测物APE1和O·进行空间分布上的检测。

申请人:中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所

地址:100000 北京市海淀区中关村南大街12号

国籍:CN

代理机构:北京超凡宏宇专利代理事务所(特殊普通合伙)

代理人:王焕

更多信息请下载全文后查看。

核酸荧光探针的设计与应用随着现代生物技术的快速发展,核酸荧光探针已经成为了分子生物学和医学领域中最重要的工具之一。

核酸荧光探针是一种特别的探针,可以在生物组织中精准检测和定位特定的核酸序列,从而提高了分子生物学和医学领域的研究水平和疾病诊断精度。

本文将介绍核酸荧光探针的基本原理,以及其设计和应用的相关研究进展。

一、核酸荧光探针基本原理核酸荧光探针的基本原理是将一种发射荧光的分子与一段特定的核酸序列紧密结合,当该核酸序列存在时,荧光探针可以特异性地与该序列结合,并且发射强烈的荧光信号。

利用核酸荧光探针,可以非常精确地定位和检测生物体内的核酸序列,以及分析其相关物质的表达和特性。

核酸荧光探针的结构通常包括两部分:探针的骨架和特异性核酸序列。

探针的骨架通常采用环境敏感型的荧光分子或许多已知的荧光蛋白,如绿色荧光蛋白等。

而特异性核酸序列由多个有机化学合成或者自然提取的核苷酸组成。

这样,在核酸荧光探针与待测样品溶液接触时,特异性核酸序列将与其特定的靶分子结合并激活探针的骨架,使其发出荧光信号。

二、核酸荧光探针的设计为了设计出一个高效、敏感和特异性的核酸荧光探针,需要进行以下几个方面的优化:1.探针骨架优化:有效的探针必须具备高度敏感和高选择性的特性,在设计骨架时,需要考虑分子的化学、物理性质和环境敏感型荧光分子的选择。

2.特异性核酸序列优化:该序列的长度、序列特性、原始DNA/RNA的选择等因素影响了探针特异性和灵敏度等理化性质。

同时,核酸荧光探针的高度特异性要求设计二级结构和特异性序列相对应。

3.可控制备和应用:通过多种合成和制备技术,控制核酸荧光探针的组成、稳定性和一致性等因素,从而达到一定的控制性,以适应不同的分子生物学和医学领域需求。

三、核酸荧光探针的应用核酸荧光探针的应用前景广阔,目前已应用于以下领域:1.基因诊断和分析:核酸荧光探针在基因检测和诊断方面具有非常重要的作用,能够快速、准确地检测出某个基因是否存在,甚至可以在生物体内实时监测基因的表达情况。

核酸探针技术的原理和应用引言核酸探针技术是一种重要的分子生物学工具,通过利用特异性的核酸序列与待测样品中的目标序列进行特异性配对,从而实现对目标序列的检测和定量分析。

本文将介绍核酸探针技术的原理以及其在生物学研究、医学诊断和药物开发等领域的应用。

一、核酸探针技术的原理核酸探针技术利用两条互补的核酸分子之间的碱基配对原理,通过标记的核酸序列与待测样品中的特定目标序列进行靶向配对。

该技术的原理主要包括以下几个方面:1.互补配对:核酸分子由四种碱基(腺嘌呤,胸腺嘧啶,鸟嘌呤和胞嘧啶)组成,它们之间可以通过碱基配对形成双链结构。

腺嘌呤与胸腺嘧啶之间形成两个氢键,鸟嘌呤与胞嘧啶之间形成三个氢键。

根据这种碱基配对原理,核酸探针可以与目标序列中的特定碱基序列进行互补配对。

2.标记物:核酸探针常常需要进行标记以便于检测。

常用的标记物包括荧光染料、放射性同位素、酶和磁珠等。

标记物的选择取决于具体的实验需求和检测方法。

3.检测方法:核酸探针技术可以通过不同的检测方法进行信号的读取和分析。

常见的检测方法包括荧光检测、放射性测量、酶促反应和磁性检测等。

这些方法可以实现对标记物信号的定量分析和可视化显示。

二、核酸探针技术的应用核酸探针技术具有高灵敏度、高特异性和高选择性的优势,被广泛应用于各个领域。

以下是核酸探针技术在生物学研究、医学诊断和药物开发等领域的应用:1.基因表达分析:核酸探针技术可用于研究基因的表达模式、调控机制和功能。

通过对目标基因的探针设计和合成,可以检测该基因在不同组织、细胞或条件下的表达水平。

2.病毒检测:核酸探针技术在病毒检测中具有重要意义。

例如,针对新型冠状病毒(COVID-19)的核酸探针被广泛应用于病毒的快速检测和筛查。

3.癌症诊断:核酸探针技术可用于癌症诊断和预后评估。

通过检测肿瘤标志物的核酸序列,可以快速、准确地判断患者是否患有癌症,以及癌症的类型和分级。

4.药物研发:核酸探针技术在新药研发中发挥重要作用。

原位杂交实验流程

原位杂交实验是一种将核酸探针与细胞或组织切片上的DNA或RNA进行杂交,从而对特定核酸进行定位和定量分析的方法。

以下是原位杂交实验的一般流程:

1. 样品制备:获得待检测的样品,可以是细胞、组织、细胞核或染色体等。

样品需要进行处理,包括固定、脱水和烘干等步骤,以便于后续的处理。

2. 探针制备:探针是一段具有特定序列的DNA或RNA,用于检测样品中的特定序列。

可以通过化学合成或PCR扩增等方法制备探针。

探针需要标记一定的标记物,如荧光素或辐射性核素等,以便于检测。

3. 杂交反应:将制备好的探针与处理好的样品进行杂交反应。

反应条件包括温度、盐浓度、pH值等,需要根据探针和样品的特性进行调整。

杂交后,探针会与样品中的特定DNA序列结合,并形成探针-目标DNA复合物。

4. 洗涤:杂交后,需要用洗涤液将未结合的探针洗去,以减少背景信号。

洗涤条件需要根据探针和样品的特性进行选择。

5. 检测:在洗涤后,通过特定的检测方法对探针-目标DNA复合物进行检测。

常用的检测方法包括荧光显微镜观察、放射自显影、免疫组织化学染色等。

6. 结果分析:根据检测结果,对杂交信号进行分析和解释。

通常需要比较杂交信号与已知标准品的信号,以确定样品中是否存在目标核酸序列。

7. 实验重复:为了确保结果的可靠性和准确性,通常需要进行重复实验,并对不同实验条件下的结果进行比较和分析。

总之,原位杂交实验需要精心设计和严格控制实验条件,以确保结果的准确性和可靠性。

核酸探针的制备方法嘿,咱今儿就来聊聊核酸探针的制备方法。

这核酸探针啊,就像是一把专门寻找特定核酸序列的小钥匙。

先来说说化学合成法吧。

这就好比是个精细的裁缝活儿,一点一点地把那些核苷酸分子按照咱想要的顺序给拼接起来。

通过特定的化学反应,让它们乖乖地排好队,形成咱需要的核酸探针。

这可是个技术活,得特别仔细,不能出一点差错呢!还有一种方法叫 PCR 扩增法。

你可以把它想象成是复制粘贴的魔法。

从一个小小的模板开始,利用 PCR 技术不断地扩增,就像变魔术一样,变出好多好多和模板一样的核酸序列,这些可就成了咱的核酸探针啦。

再说说克隆载体法。

这就好像是给核酸找个安稳的家。

把目标核酸插入到克隆载体中,然后让它在里面好好地生长、繁殖,等数量够了,再把它们提取出来,这不就得到核酸探针了嘛。

还有一种方法呢,是体外转录法。

这就像是一场音乐会,各种核苷酸分子在特定的条件下,演奏出美妙的核酸探针“乐章”。

通过特定的酶和模板,让它们合成出我们需要的核酸探针。

每种方法都有它的特点和适用情况呀。

就像不同的工具,在不同的场合能发挥出它们最大的作用。

比如说化学合成法比较适合制备短的核酸探针,而PCR 扩增法则在需要大量相同核酸探针的时候特别好用。

在实际操作中,咱可得根据具体的需求和条件来选择合适的制备方法。

这就跟咱出门穿衣服一样,得看天气、场合来决定穿啥。

要是选错了方法,那可就像大冬天穿个短袖出门,不得冻得够呛呀!总之呢,核酸探针的制备方法有很多种,每一种都有它独特的魅力和用处。

咱得好好了解它们,才能在需要的时候选出最合适的那一个,让核酸探针这把小钥匙发挥出最大的作用,去打开我们想要探索的核酸世界的大门!这就是关于核酸探针制备方法的那些事儿啦!。

核酸探针技术及应用基因检测技术的开展,使对某些疾病的诊断到达了特异性强、敏感性髙及简便快速的目的。

近年来各种血淸学方法开展很快,但血淸学方法主要是测抗体,是间接的证据随着分子生物学的开展,应用DNA-DNA杂交建立了核酸探针(Probe)技术,该技术是目前基因检测最常用的方法,目前已成为诊断各种感染性疾病,恶性肿瘤,遗传病,检测抗生紊的耐药性, 法医学鉴定及从分子水平上研究发病机制与流行病学规律等方面的一种重要手段。

本文主要介绍了核酸探针技术的原理,核酸分子杂交方法及核酸探针的应用等方面。

一、核酸探针技术的原理DNA或RNA片段能识别特泄序列基因的D\A片段,能与互补的核昔酸序列特异结合,这种用同位素非同位素标记的单链DNA片段即为核酸探针。

核酸探针技术是将双链DNA经加热或磴处理,使殓基对间的氢链被破坏而变性,解开成两条互补的单链。

它们在一泄温度和中性盐溶液条件下,又可按A—T, G-C碱基配对的原那么重新组合成双链为复性。

这种重组合只是在两股DM是互补(同源)或局部互补(局部同源)的条件下才能实现。

正是由于双链D7A的这种可解离与重组合的性质,才可用一条的单链D\A, 用放射性同位素或其他方法标记后制备成核酸探针,与列一条固定在硝酸纤维素滤膜上的变性单链DNA进展杂交,(列一条DNA链与核酸探针是配对碱基,称为靶)再用放射自显影或其他显色技术检测,以确定有无与探针D\A (或RNA)同源或局部同源的DNA(或RNA)存在。

因为探针只与靶病原体的DNA或RNA杂交,而不与标本中存在的其他DNA或RNA杂交。

二、核酸探针技术的根本方法被检标本用去污剂和酶分解以去除非DYA成分或直接提取D\A,用各种方法处理DNA使英变性,把DNA双螺旋的两条链分开,单链DNA结合于固态基质上,(如滤膜)使貝固左。

再加上已制备好的探针进展杂交,探针便可找出已固泄的DNA中的互补序列,与之配对结合,然后洗掉未结合局部,由于探针已将放射性同位素掺入,再用x射线敏感的胶片自显影,见黑色影印者即为阳性。

dna探针的制备方法DNA探针是一种用于检测和定位DNA序列的工具,可以在分子生物学和遗传学研究中广泛应用。

制备DNA探针的方法有多种,下面将介绍其中的几种常用方法。

最常见的DNA探针制备方法之一是PCR方法。

PCR是一种通过反复扩增DNA片段的技术,可以在短时间内制备大量特定序列的DNA。

通过PCR方法制备DNA探针,首先需要设计引物,引物是一对特异性序列,可以与目标DNA的两端结合。

然后,在PCR反应中,通过加热使DNA解链,然后引物与目标DNA结合,DNA聚合酶将在引物的作用下合成新的DNA链。

经过多轮循环,可以扩增出大量特定序列的DNA片段作为探针使用。

除了PCR方法,还有一种常用的DNA探针制备方法是酶切法。

酶切法是利用限制性内切酶切割DNA,产生特定的DNA片段作为探针。

首先,选择适当的限制性内切酶,该酶能够识别并切割目标DNA序列的特定酶切位点。

然后,在适当的条件下,将限制性内切酶与目标DNA一起反应,使目标DNA在酶的作用下被切割成特定的片段。

这些切割后的DNA片段可以用作探针,用于检测目标DNA序列的存在与否。

还有一种常用的DNA探针制备方法是化学合成法。

化学合成法是通过化学合成的方式制备DNA探针。

首先,根据目标DNA序列设计合成引物,引物的设计需要考虑到特异性和稳定性。

然后,在合成反应中,通过化学合成的方式逐个加入核苷酸单元,合成出与目标DNA序列完全匹配的DNA探针。

还有一些特殊的DNA探针制备方法,如引物标记法和原位杂交法。

引物标记法是将引物与荧光标记等标记物结合,使探针具有特殊的标记,便于检测和定位目标DNA序列。

原位杂交法是将探针直接标记在细胞或组织切片上,通过与目标DNA序列的互补配对,实现对目标序列的检测和定位。

制备DNA探针的方法有多种,包括PCR方法、酶切法、化学合成法以及引物标记法和原位杂交法等。

根据具体的研究目的和需求,可以选择合适的方法进行DNA探针的制备。