汕头开埠史

- 格式:ppt

- 大小:5.24 MB

- 文档页数:38

开埠研究I860年1月1日:汕头开埠时间确立始末邓特提要:开埠是汕头历史的重大事件。

提出确立“汕头开埠时间应是I860年1月1日”,纠正近百年来开埠史实上的谬误,在汕头重大历史问题上拨乱反正,顺应的是广大专家学者和民众的民心民意,体现了汕头市委市政府实事求是和共产党人有错必纠的精神。

如实地记录确立纠正的过程始末,有弘扬开埠文化开放精神,加快汕头城市发展的重要意义。

关键词:汕头;开埠时间;确立始末2010年12月3日下午5时许,香港文汇报驻粤东记者站李宏新记者给我打电话说;“刚才市政府举行新闻发布会,正式将汕头开埠时间改正确立为1860年1月1日,你有什么感想?听说是你首先提出来要确立的?"其时我因父亲逝世,正在抚州去南昌回汕头的汽车上,听后回答说:“改得好!从2006年我写《汕头开埠时间应是I860年1月1日》,提出确立快4年了,现在终于如愿以偿,这体现了市委市政府实事求是和共产党人有错必纠的精神-”李宏新记者问:“据说写给李锋书记那封信是你执笔的?为什么想到要给书记写信呢?”我说:“是的,是我写的。

那时我已从地方志调到市委办工作,有条件也有必要取得市主要领导的关心和支持……”面对香港文汇报记者的采访,我知道该讲什么U 应有个度。

从2006年到2010年,我写出《汕头开埠时间应是1860年1月1日》一文,用时不到4个月,而纠正错误却花费了近4年的光阴。

其中有过的艰辛和成事之难,确是一言难尽。

10年后的今天,迎来了汕头开埠160周年的纪念日子,把提出确立汕头开埠正确时间和纠正开埠史实中的谬误如实地记录下来,仍“前事不忘,后事之师”,是笔者以明心励志。

为何要纠正确立汕头开埠时间?缘起有两点:一是上级有交代,二是下面有要求。

2006年7月作者简介:邓特(1949-),男,江西临川人,汕头市委办原调研员、汕头地志办原主任,潮汕历史文化研究中心特约研究员。

的一天,汕头市政府当时分管副市长钟展南把我请到办公室说,“我去省开会,省领导问我,你们汕头到底是那一年开埠?当时我说不上来,你说究竟是那一年呢?.你们能否去把它搞清楚。

汕头的变迁第一篇追古溯原1、公元前214年,秦朝征服了南方越族地区,设桂林、象郡、南海三郡,潮汕地区属南海郡辖地。

前111年西汉王朝设揭阳县,隶属南海郡,这是潮汕地区隶属中原王朝的最早政权建制。

隋唐时期称为潮州。

2、第二次鸦片战争后,1861年正式开放汕头为商埠,称汕头埠,属澄海县鮀浦司管辖。

3、1981年11月以后,汕头经济特区建立和发展起来。

4、潮汕地区最古老的居民是越族人。

最晚至战国时期,潮汕先民开始由石器时代缓慢的走进了金石并用时代,标志着潮汕地区已经迈进了文明的门槛。

秦朝以后,中原人民陆续南迁潮汕。

(中原人民移居潮汕的较早记载在秦朝,后在西晋和两宋时期分别形成了两次移民高潮。

)在漫长的历史演进中,南迁的中原人民与越族人民交流、融合,形成了潮汕先民。

5、唐代著名文学家韩愈曾被贬为潮州刺史,虽只有8个月但影响很大。

为纪念他的治潮功绩,潮州人民江山、河都改姓“韩”,如“韩山”、“韩江”;建造的“韩文公祠”也是为了纪念他。

6、在维护祖国主权的斗争中,明朝中后期,俞大猷及其领导的官兵和潮汕人民并肩作战进行抗倭斗争,造福百姓;郑成功收复台湾时潮属各县实际上成为他筹饷兴军的根据地,南澳国姓井遗址、南澳总兵府遗址、“招兵树”、澄海外砂国姓埔遗址等都是郑成功当年驻兵潮汕的历史见证。

7、战国秦汉时期,潮汕已有了铁制农具;到唐代,潮汕农业已有了相当程度的发展;两宋时期,潮汕人口急剧增长,农业生产迅速发展。

8、潮汕种植方法闻名全国,如,①在山坡上垦出梯田,缘山引水,种植水稻;②用农骨车汲水;③骑在秧马上插秧;等等。

南宋时,已有小麦种植。

随着优良品种占城稻的引进、推广,潮汕出现了一年两熟的耕作制度,有的地方甚至一年三熟。

9、潮汕手工业生产发展较早,门类繁多,各具特色,尤以陶瓷、潮绣最为著名。

10、唐宋时期,潮汕陶瓷烧制进入成熟阶段,也开始大量对外输出,远销东南亚、西亚各国。

11、潮绣是我国四大名绣之一粤绣的一大派系,属中国传统织绣工艺的一种。

我家乡的风土人情-汕头汕头市,别名鮀城,是中国大陆唯一一个拥有内海的城市,一个北回归线横贯全境的城市。

它是广东省东部的地级市,位于韩江三角洲的南端,素有“海滨邹鲁”的美称,是全国最早开放的经济特区、南方重要港口城市、沿海开放城市和著名侨乡。

汕头还有很多的著名地标。

“升腾”雕塑预示着汕头经济特区从这里起步的美好愿望、人民广场演绎着海滨城市的丰富文化内涵、汕头大学孕育出一大批莘莘学子等等。

除此之外,礐(què)石风景名胜区、东征军革命史迹陈列馆、天后宫、关帝庙、岭南第一侨宅——陈慈黉故居、中信高尔夫海滨度假村、北回归线标志塔、国际会议展览中心及时代广场、中山公园、金砂公园、华侨公园、石炮台公园、迎宾路和迎宾广场、金凤坛、海滨长廊等等。

汕头市濒临南海,自然条件优越。

属亚热带季风性气候,夏季高温多雨,冬季温和少雨,特别适合金凤花的生长,汕头市区内有就有很多栽植的金凤花,全年开花,娇艳夺目,金凤花也理所当然地成为了汕头市的市花。

汕头是全国著名的华侨之乡,城市中弥漫着深厚的华侨情感。

俗话说“有海水处就有华侨,有华侨处就有潮人”,可想而知,潮汕人的已经足迹遍布世界各地。

因为有着这与海外交往的独特人缘、地缘、亲缘优势,使汕头在对外开放方面具有特殊的优越条件和巨大潜力。

汕头也因此在改革开放之后,处于邓小平同志画南海经济特区圈中的城市,可以说,没有众多的华侨,就没有汕头经济特区。

百载商埠,经济外向。

汕头于1860年开埠,是近代中国最早对外开放的港口城市之一,商贸历来比较发达,是粤东、闽西南、赣东南的交通枢纽、进出港口和商品集散地。

交通线路发达,是广梅汕铁路的终点站,有若干条重要的高速公路连接着重要发达城市,可惜原汕头外砂机场的民航航班已搬迁至揭阳潮汕机场。

汕头港,是中国沿海5个港口群中的主要港口之一。

汕头的海湾大桥和礐石大桥,不仅是汕头重要的桥梁交通线路,更是细细品味汕头城市韵味的最佳观景点,夜幕下交相辉映的两桥似散发出让人流连忘返的迷人气息。

潮汕各地的分分合合和恩恩怨怨原创:正⼩滔来源:正⼩滔朋友圈很久没有做《涛声依旧》了。

上⼀期的主题是“究竟潮汕是指哪⾥?”,全⾯了解潮汕的概念之后,下来就该聊聊潮汕各地的分分合合和恩恩怨怨了。

⽽这个颇为复杂的过程,信息量也有点多。

为了逻辑上的清晰,我想按照分、合、恩、怨四个部分来说。

我真⼼希望⼤家可以完整地了解这段历史,唯有这般,我们才会明⽩潮汕各地的的复杂历史关系。

分字篇谈到潮汕的分,就必须说到潮汕的前世今⽣。

因为⾥⾯的变化即是潮汕这个整体的变迁。

那么潮汕的前世今⽣是怎样的?是怎么变化过来的?潮汕的前⽣叫做潮州府,潮州府的前⽣叫做义安郡。

这就是潮汕的三⽣。

义安郡⼤于潮州府,因为它还包括今天⼴东的梅州⼀带和福建的龙溪和漳浦⼀带;潮州府⼤于潮汕,因为它⾄少还包括今天的梅州⼀带。

⽽在义安郡演变到今天潮汕三市分市⽽治的这段时间⾥,主要分成三个演变的历史阶段。

第⼀个阶段,从义安郡演变到潮州三阳。

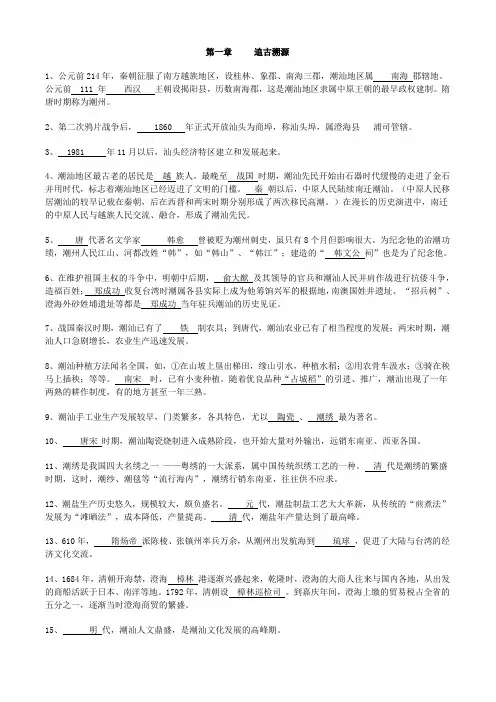

公元413年,当时的朝代是东晋,国家的⾏政建制分为两级,⼀级是郡,⼀级是县。

现在的潮汕地区在当时是属于义安郡所管辖,⽽义安郡管辖下有五个县,分别是绥安、海宁、海阳、潮阳、和义招五个县。

其地域包括了现在的潮汕地区,梅州⼀带和福建漳浦、龙溪⼀带。

(在这⾥关于海阳⼀词有必要强调⼀下,它也即是今天的潮安,1912年,海阳因为与⼭东海阳县同名⽽被迫改为潮安)▲东晋义安郡地图义安⼀词即是源于此,越南的潮州义安会馆和⾹港的新义安都跟这个义安的意思颇有关联。

到了隋朝的时候,也即是公元591年,全国废郡设州,隋朝政权在之前义安郡的地⽅设置潮州。

管辖了六个县。

包括绥安、海宁、义安(原海阳)、潮阳、义招和程乡(从原海阳县分拆⽽来)。

后来和并的合并,析出的析出,绥安割出潮州,并⼊龙溪(在近福建);海宁并⼊潮阳;义招改名万川,后并⼊海阳。

潮州剩下潮阳、海阳和程乡三个县。

后来⼜把程乡升置为敬州,割出潮州,并在北宋宣和三年,公元1121年从海阳县中分拆出揭阳县。

1、公元前214年,秦朝征服了南方越族地区,设桂林、象郡、南海三郡,潮汕地区属南海郡辖地。

公元前 111 年西汉王朝设揭阳县,历数南海郡,这是潮汕地区隶属中原王朝的最早政权建制。

隋唐时期称为潮州。

2、第二次鸦片战争后, 1860 年正式开放汕头为商埠,称汕头埠,属澄海县浦司管辖。

3、 1981 年11月以后,汕头经济特区建立和发展起来。

4、潮汕地区最古老的居民是越族人。

最晚至战国时期,潮汕先民开始由石器时代缓慢的走进了金石并用时代,标志着潮汕地区已经迈进了文明的门槛。

秦朝以后,中原人民陆续南迁潮汕。

(中原人民移居潮汕的较早记载在秦朝,后在西晋和两宋时期分别形成了两次移民高潮。

)在漫长的历史演进中,南迁的中原人民与越族人民交流、融合,形成了潮汕先民。

5、唐代著名文学家韩愈曾被贬为潮州刺史,虽只有8个月但影响很大。

为纪念他的治潮功绩,潮州人民江山、河都改姓“韩”,如“韩山”、“韩江”;建造的“韩文公祠”也是为了纪念他。

6、在维护祖国主权的斗争中,明朝中后期,俞大猷及其领导的官兵和潮汕人民并肩作战进行抗倭斗争,造福百姓;郑成功收复台湾时潮属各县实际上成为他筹饷兴军的根据地,南澳国姓井遗址、“招兵树”、澄海外砂姓埔遗址等都是郑成功当年驻兵潮汕的历史见证。

7、战国秦汉时期,潮汕已有了铁制农具;到唐代,潮汕农业已有了相当程度的发展;两宋时期,潮汕人口急剧增长,农业生产迅速发展。

8、潮汕种植方法闻名全国,如,①在山坡上垦出梯田,缘山引水,种植水稻;②用农骨车汲水;③骑在秧马上插秧;等等。

南宋时,已有小麦种植。

随着优良品种“占城稻”的引进、推广,潮汕出现了一年两熟的耕作制度,有的地方甚至一年三熟。

9、潮汕手工业生产发展较早,门类繁多,各具特色,尤以陶瓷、潮绣最为著名。

10、唐宋时期,潮汕陶瓷烧制进入成熟阶段,也开始大量对外输出,远销东南亚、西亚各国。

11、潮绣是我国四大名绣之一——粤绣的一大派系,属中国传统织绣工艺的一种。

汕头市人民政府印发汕头市开埠历史文化保护区保护办法的通知文章属性•【制定机关】汕头市人民政府•【公布日期】2013.04.03•【字号】汕府[2013]33号•【施行日期】2013.04.15•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】文物及历史文化遗产保护正文汕头市人民政府印发汕头市开埠历史文化保护区保护办法的通知(汕府〔2013〕33号)各区县人民政府,市政府各部门、各直属机构:《汕头市开埠历史文化保护区保护办法》业经第十三届26次市政府常务会议同意,现予印发,请认真贯彻实施。

汕头市人民政府2013年4月3日汕头市开埠历史文化保护区保护办法第一条为了加强本市开埠历史文化保护区的保护,继承和弘扬优秀历史文化遗产,促进城市建设和社会文化的协调发展,根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《广东省城乡规划条例》等有关法律、法规的规定,结合本市实际,制定本办法。

第二条本市行政区域内开埠历史文化保护区的保护和管理适用本办法。

开埠历史文化保护区内的历史建筑被确定为文物保护单位或者不可移动文物的,其保护还应当符合文物保护法律、法规和规章的规定。

第三条本办法所称的开埠历史文化保护区(以下简称开埠区),是指保存开埠期文物特别丰富、开埠期历史建筑集中成片、能够较完整和真实体现开埠期历史风貌、并具有一定规模的区域。

开埠区的具体范围由市城乡规划主管部门会同金平区人民政府以及市文物、旧城、住建等主管部门划定,经市人民政府批准后公布。

第四条开埠区的保护应当遵循统一规划、整体保护、合理开发、开发服从保护的原则,保持和延续开埠区的历史风貌、传统格局、街巷肌理、空间尺度,维护历史文化遗产的真实性和完整性,继承和弘扬开埠期优秀传统文化,正确处理更新改造和保护的关系。

鼓励采取政府主导、企业开发、市场运作、社会参与的方式,对开埠区进行保护和开发。

对承担改造建设的建设单位,由市人民政府和金平区人民政府给予政策扶持。

汕头诞生与开埠汕头这个地方,远在一千多年前,还是一片汪洋大海,被韩愈称为“州(指潮州)南数十里,有海无天地”的地方(引韩愈《沋吏》诗一句)。

随着韩江三角洲不断向南延伸,汕头慢慢地“诞生”了。

厦岭曾是繁忙的港埠今汕头市旧城区最早见于史籍的地方是厦岭(光华埠),元代已有厦岭之名,明初厦岭是个渔村,属揭阳县延德乡管辖。

因地理位置十分重要,“扼商彝出入之冲”,是海船进出庵埠港之溢口,故明政府“置蓬洲守御千户所于厦岭”。

到了明嘉清四十二年(,,,,)澄海置县,厦岭划归澄海管,此时厦岭已成为一个商船停泊,货物集散繁忙的港埠了。

《澄海县志》载:“邑之为埠有三:曰东港埠、曰西港埠、曰溪东埠,为水陆要冲,商贾舟航所聚,舆贩所集,其初盖云漫星繁矣。

”这东港埠就是厦岭。

随着韩江泥沙不断下溢和地壳抬升,厦岭也在不断向南延伸。

明嘉靖九年(,,,,)厦岭以南几条沙脊渐渐露出海面,开始有人来这里设栅捕鱼,称为“沙汕”。

明万历三年(,,,,),几条沙脊淤积成一片陆地,称为“沙汕坪”,开始有人来这里耕种、晒盐(今民权路“盐埕头”这一地名沿用至今),并有船只来这里载盐运销各地,那时盐埕头至华坞一带是一大片盐田,晴天日照好时,远远眺望,盐田上的原盐,有如皑皑白雪,故该地被澄海县列为《澄海八景》之一,即“华坞晴雪”。

明末清初,随着“沙汕”的诞生,原来的东港、西港、溪东等处逐渐淤积,海船逐渐转移到“沙汕坪”了。

康熙五十六年(,,,,),清政府在今外马路与升平路交叉口北侧建烟墩,筑炮台,作为防守营讯,称“沙汕头汛”。

雍正八年(,,,,),清政府在厦岭天妃宫设立税站,称为“汕头口”(粤海关庵埠总口的其中一个挂号口),简称为“汕头”。

乾隆年间,汕头逐渐形成一个港埠,古厦岭成为一个内河停泊区。

随着过往船只日渐增多,嘉庆十四年(,,,,),汕头又称为“沙汕头港”。

汕头于清嘉庆年间,船民、渔民、盐民自愿捐款在今升平路头(汕头工行外马支行后面)建成“天后宫”和“关帝庙”(俗称“老妈宫”),她是汕头形成一个港口城市的重要标志。

开埠研究汕头开埠对城市繁荣的促进作用及商业地位的奠定意义黄浩瀚提要:今年是汕头开埠160周年。

回顾一下汕头开埠史实及其后民国时期的城市商业发展历程和城市格局的形成,也许会对今天汕头的现实工作带来一些有益启示。

关键词:汕头开埠;形成促进;商业繁荣;城市格局说起汕头开埠史及其商业贸易地位,绕不过恩格斯的那句著名评论。

:1858年11月18日,恩格斯在纽约每日论坛报发表的《俄国在远东的成功》一文称:“由于开放五个通商口岸,使广州的一部分贸易转移到了上海。

其他的口岸差不多都没有什么贸易,而汕头这个唯一有一点商业意义的口岸,又不属于那五个开放的口岸”(《马克思恩格斯选集》第二卷第38页)。

那么,是什么原因使恩格斯给汕头下这样的定论呢?其历史背景是什么呢?对汕头开埠有什么促进作用呢?一、“汕头是唯一有一点商业意义的口岸”的缘由和历史背景汕头地处南海之滨,沿东北接闽台,向西南接穗港,素有“粤东门户,华南要冲”之称,自然环境优越,历来商贸繁荣,据史料记载,始于隋唐时期已有商人进行海上贸易。

汕头在明时称为厦岭,属潮州府澄海县舵浦司管辖,是当时海上丝绸之路的重要连接点(2007年发现的南澳1号明代古沉船便是有力的历史真实见证)。

清康熙二十三年(1684)朝廷收复台湾之后解除海禁,潮州沿海航运业得到恢复发展,逐渐成为一个繁忙的港埠。

及至嘉庆年间,欧洲人航海来汕贸易者不断增加,因濒海而得风气之先,商业贸易随之转到汕头,逐渐取代潮州的商业港口地位。

从此举凡潮州出入口贸易皆以汕头为吐纳,汕头与中国沿海及新加坡、暹罗、苏门答腊各地间贸易逐渐增多,其时的汕头港已是华南一个十分繁华重要的商品进出口岸。

清嘉庆《澄海县志》记载:“邑自展复以来,海不扬波,富商巨贾,卒操胜赢,作者简介:黄浩瀚(1975-),男,广东汕头人,潮汕历史文化研究中心青年委员会委员。

舆贩他省,上溯津门,下通台厦,象犀金玉,与夫锦绣皮币之属,千艘万舶悉由澄分达诸郡,其自海南诸郡转输米石者,尤为全潮所仰给。

汕头开埠文化陈列馆观后感《汕头开埠文化陈列馆观后感》那天去参观汕头开埠文化陈列馆,一走进馆内,就有一种穿越历史的感觉。

看到馆里那些古老的照片、实物和场景复原,感觉像是翻开了一本沉甸甸的史书。

特别印象深刻的是那些展示汕头开埠前的旧貌的部分,原来汕头以前就是一个小渔村啊,很难想象它是如何一步步发展到如今的繁华。

看着那些简陋的房屋模型和当时人们简单的生产工具,我就想到以前这里的人们生活肯定很艰苦,要靠着大海吃饭,过着靠天吃饭的日子。

再往里面走,那些开埠初期的文件、契约等展品吸引了我的目光。

当我看到那些用毛笔字写的繁体文件,虽然有些字我都不完全认识,但是能感受到当时开埠这个过程是非常严谨而且有条理的。

这里有外国人和本地商人的贸易往来记录,也让我明白了当时开埠其实算是打开国门对外交流的一扇窗户。

汕头因为特殊的地理位置成为了重要的通商口岸,各路商人和文化在这里交融。

特别震撼的是那一组展示汕头开埠后建造的各种西洋风格建筑的图片。

那些建筑和我平时看到的本地传统建筑完全不一样,有高高的钟楼,有带着圆柱的房子。

那个场景让我仿佛站在了那个时代的街道上,周围是说着不同语言的人们,做着各种各样的买卖。

我当时就在想,这种文化的碰撞肯定产生了很多新鲜的东西。

可是也会有矛盾吧,传统的理念和外来的文化在这里应该有过不少的磨合。

在陈列馆里走着走着,我还看到了一些当时百姓生活方式变迁的展示。

有些传统的潮汕手工艺在开埠后的发展也受到了影响。

一方面对外交流让这些手工艺品有了更多展示机会,可另一方面也面临着外来商品的冲击。

看完后我明白了汕头的发展历程就是一部不断适应变化、兼容并包的历史。

每一次的变革,每一次的挑战,都被汕头人顽强地接纳并且转化成发展的动力。

这次参观,让我更加了解汕头这座城市,也更加珍惜现在多元融合的文化成果。

2024年广东省汕头市历史中考试卷与参考答案一、单项选择题(本大题有12小题,每小题4分,共48分)1、商周时期,手工业技术已达到相当高的水平,其中最大代表性的是()。

A. 纺织业B. 制瓷业C. 青铜制造业D. 造纸业答案:C解析:商周时期,青铜制造业达到了相当高的水平,青铜器的制作技术非常精湛,代表了中国古代文明的辉煌成就。

纺织业虽然也有所发展,但并未成为当时手工业技术的最大代表。

制瓷业在商周时期还处于萌芽阶段,尚未形成大规模的生产。

造纸术则是在东汉时期由蔡伦改进后才逐渐普及的,与商周时期无关。

因此,正确答案是C。

2、商鞅变法的措施中对下列哪几种人有奖励 ()。

①书读得好的人②农业生产搞得好的人③仗打得好的人④生意做得好的人A. ①②B. ②③C. ①②③D. ②③④答案:B解析:商鞅变法中,为了推动国家的发展和强大,实施了一系列奖励措施。

其中,对于农业生产搞得好的人有奖励,以鼓励农业生产;对于仗打得好的人也有奖励,以激励军队士气。

而书读得好的人和生意做得好的人并未在商鞅变法的奖励措施中明确提及。

因此,正确答案是B,即农业生产搞得好的人和仗打得好的人会受到奖励。

3、历史小组的同学以“中央集权制度”为主题进行研究性学习。

右图是他们正在编制《秦朝行政机构示意图》,请按图意给空白处选择正确的内容。

A. 诸侯B. 丞相C. 殿阁大学士D. 军机大臣答案:B解析:在秦朝时期,为了加强中央集权,秦始皇废除了分封制,代以郡县制,并建立了中央集权制度。

在中央,皇帝拥有至高无上的权力,下设丞相、太尉、御史大夫等官职,分别负责行政、军事和监察等事务。

其中,丞相是百官之首,负责辅佐皇帝处理国家大事。

因此,在《秦朝行政机构示意图》中,空白处应该填写的是丞相,即选项B。

殿阁大学士和军机大臣是明清时期的官职,与秦朝无关;而诸侯则是分封制下的产物,秦朝已经废除了分封制。

4、商周时期,手工业技术已达到相当高的水平,其中最大代表性的是 ()。

汕头简介汕头市位于广东省东部,韩江三角洲南端,历来是粤东、赣南、闽西南一带的重要交通枢纽、进出口岸和商品集散地,素有“岭东门户、华南要冲”的美称,全国最早开放的经济特区,是全国五个经济特区之一和南方重要港口城市,是沿海开放城市和著名侨乡。

中文名称:汕头外文名称:Shantou、Swatow、スワトウ别名:鮀城行政区类别:地级市、经济特区所属地区:中国华南广东省下辖地区:金平、澄海、潮阳、潮南、南澳等政府驻地:汕头市金平区跃进路28号电话区号:(+86)0754邮政区码:515000地理位臵:广东省东南部、粤东中心面积:2064平方公里人口:2008年总人口506.57万人方言:潮汕话气候条件:亚热带季风性气候机场:揭阳潮汕机场、汕头外砂机场火车站:汕头火车站车牌代码:粤D市花:金凤花著名高校:汕头大学城市地标:汕头海湾大桥、汕头礐石大桥等汕头拥有亚洲第二大的南澳风电站,国家级电动汽车试验基地,中国扬琴研发中心南方基地,中国游泳队南方训练基地,国际海缆登陆站。

行政区类别:地级市,经济特区,较大的市地理位臵汕头市,别名“鮀城“,处于“大珠三角”和“泛珠三角”经济圈的重要节点,是三角、珠三角和海本数据来源于百度地图,最终结果以百度地图数据为准。

峡西岸经济带的重要连接点,拥有亚太地缘门户的独特区位优势。

汕头港临近西太平洋国际黄金航道,距香港、台湾高雄均不足200海里,位于东经116°14′至117°19′,北纬23°02′至23°38′之间,韩江三角洲南端,东北接潮州饶平,北邻潮州潮安,西邻揭阳、普宁,西南接揭阳惠来,东南濒临南海。

市区距香港187海里,距台湾高雄180海里。

地理人文特点一是濒临南海,自然条件优越。

全市海岸线289公里,市区距香港187海里,距台湾高雄180海里。

北回归线横贯全境,属亚热带海洋气候,冬无严寒,夏无酷暑,全年平均气温在0度以上。

二是华侨众多,与海外交往密切。

1、公元前214年,秦朝征服了南方越族地区,设桂林、象郡南海三郡,潮汕地区属南海郡管辖。

公元前111年西汉政府设揭阳县,隶属南海郡,这是潮汕地区隶属中原王朝的最早政权建制。

魏晋南北朝时期,先后在潮汕地区设南海、潮阳等县。

隋唐两宋时期朝山地区称潮州、元朝时期称潮州路、明清成潮州府。

2、1861年正式开放汕头魏商埠、称汕头埠。

1981年11月以后山头经济特区建立和发展起来。

3、越族是潮汕最早的居民。

战国时期,潮汕先民开始由石器时代缓慢地走进了金石并用的时代,标志着潮汕地区已经近进了文明的门槛。

两晋和两宋时期是中原移民大量迁入潮汕的两次高潮。

4、韩愈唐代著名文学家、教育家、政治家,819年到潮州,关注民生,兴办乡学,传播儒家学说,带领人民驱除鳄鱼之害。

为纪念韩愈治潮的功绩,潮洲人民将山、河都改姓“韩”如“韩山”“韩江”。

5、明朝中后期,日本倭寇侵犯,俞大猷领导人民抗击倭寇。

郑成功在潮州的活动为收复台湾作了重要作准备。

南澳国姓井,澄海外砂国姓埔遗址都是其在潮汕的立时见证。

6、潮汕手工业发展较早、门类繁多。

尤其以陶瓷、潮绣为著名。

7、岭南第一名臣“翁万达”8、1878年英国怡和洋行在石设制糖厂,这是外资在汕头设置的第一家近代工厂。

9、1933年山头港口吞吐量仅次于上海、广州居中国港口港口的三位。

10、1906年华侨张煜南兄弟兴建的潮汕铁路开通南起汕头市,北至潮州。

潮汕铁路是我国商办铁路的开始,也是我国华侨创办的的一条铁路。

11、在金融方面最具潮汕特色的是19世纪中叶兴起的“侨批”业,“侨批”类似今天邮局的汇款单。

12、汕头地域就有人类8000多年前活动的遗址。

汕头,以至整个潮汕地区,被称为“海滨邹鲁”历史遗迹众多,分布广泛。

13、南澳县象山文化遗址距今约8000年是新时期时代早期南方海洋文化的代表.14、老妈宫即天后宫,它是汕头市中心城区历史发展的见证。

15、今天的小公园一带是汕头市老市区旧城的胜迹,是汕头历史上繁华的见证,也是海外潮汕乡亲和友人思乡怀旧的地方。

家乡近代史——汕头开埠历史汕头,简称“汕”,广东省三个经济特区之一,地处粤东潮汕地区,韩江三角洲南端,北接潮州,西邻揭阳,南濒南海与台湾隔海相望,境内韩江、榕江、练江三江入海,是中国大陆唯一拥有内海湾的城市。

清朝康熙年间于潮州府建沙汕头炮台,雍正年间简称汕头,汕头素有“百载商埠”之称。

清咸丰八年(1858年)辟潮州府澄海县鮀浦司沙汕头为通商口岸。

开埠前的汕头占地面积虽小,仅有2064平方公里,地理条件却十分优越,再加上自然资源丰富,被称为“岭东门户,华南要冲”。

汕头开埠前的咸丰二年(1852年),西方国家的轮船就已经在南澳和妈屿岛海面活动频繁,在这里进行大量的商品和人口交易。

因为汕头的重要性,在咸丰三年(1853年),粤海关在汕头港的妈屿岛上设立常关,即是潮州府海关总口,也称为新关,取代了原庵埠总口的地位,以方便办理海关事宜。

据相关文献记载,额尔金爵士向在华英商怡和洋行老板约瑟夫渣甸征询增辟商埠的意见,渣甸就曾表达过对汕头的看法:“一个未经条约承认的非常重要的港口就是汕头港”。

另一名谈判代表依尔近公爵也说:“可能这次签订条约将汕头辟为商埠”。

恩格斯也于1858年11月18日刊登在《纽约每日论坛报》的《俄国在远东的成功》一文中,称汕头是《南京条约》继五口通商之后“唯一有一点商业意义的口岸”。

1856年到1860年,英法在美俄的支持下联合发动侵略战争,目的是为了进一步打开中国市场,扩大在华侵略利益。

于是在1858年的《天津条约》中增开10处通商口岸,汕头就是其中之一。

《中英天津条约》第十一条款规定:“……牛庄、登州、台湾、潮州、琼州等府城口,嗣后皆准英商亦可任意与无论何人买卖,……悉照已通商五口无异”。

条约中所说的潮州,其实是当时的汕头港。

在1860以前,是没有汕头这个城市的。

汕头被揭阳与潮州两个地级市“挤”在海边,还被汕头湾隔成两半。

汕头的地理位置非常特殊,位于韩江西岸,莲花山以东的平原海边,自古就是广东与福建之间的商贸要道之一。

一,从百载商埠看小公园汕头素有“百载商埠"之称,于l861年正式开埠,成为近代中国最早对外开放的港口城市之一。

二十世纪三十年代的汕头是自1861年开埠后发展最为繁华的阶段,民国初期,汕头的商业布局由最初的“四永一升平"(“四永一升平"指的是永和街、永泰街、永安街、永兴街和升平路),发展到“四安一镇邦”(“四安一镇邦"指的是吉安街、怡安街、棉安街、万安街和镇邦路)。

1933年后汕头发展形成以小公园为中心向四周辐射的商业格局,小公园历史街区的规划是以法国巴黎街区为蓝本,以中山纪念亭为中心,呈放射型扩散,条条道路通码头,是既方便交通、又适宜经商的典型商埠建筑区间,承载着百载商埠的厚重文化.在我国,像这样成片、规模地存有近代街区风貌的城市非常罕见。

小公园反映并见证了汕头旧城区曾经的百载商埠的繁荣,是汕头重要的历史文化遗产,有着重大的历史文化价值.它也是海内外潮汕乡亲和友人思乡流连怀旧的好去处。

二,小公园的三大标志小公园是汕头老市区的中心,周边的安平路、升平路、国平路等骑楼和街路呈扇形放射状分布,加上两侧的旧街坊“四永一升平",东部的旧“盐埕头”、北面的红亭、南面的“汕头港”,形成了具有20世纪30年代建筑特色的繁华商业区、居民区.其中,最具特色的要数中山纪念亭,百货大楼和沿街的骑楼。

1,中山纪念亭建成于1934年12月的小公园中山纪念亭,1969年在“破四旧”的动荡岁月中灰飞烟灭、被夷为平地。

新时期开始,百废俱兴,中山纪念亭应运复建。

这座外表普普通通的小亭时时牵动着汕头的神经,甚至成为联结海内外的“脐带"。

据了解,小公园当年并没有中山纪念亭,有一个水池与现在公园的喷水池一样,竖有一块大石,石旁种有几棵树,这块石刻四个大字,叫“万宝朝宗”,就是做生意的地方。

此后,大小商户在此倡建伟人纪念亭,理由堂而皇之,其实,这里面还隐藏着一段“商战"故事。

汕头开埠文化陈列馆观后感篇一汕头开埠文化陈列馆观后感嘿,朋友们!最近我去了一趟汕头开埠文化陈列馆,这一趟下来,真是让我感触良多啊!一走进那陈列馆,我就仿佛穿越回了过去。

那些老旧的照片、泛黄的文件,还有充满岁月痕迹的物件,就像一个个时光的使者,把汕头开埠的那段历史缓缓展现在我眼前。

我看到了当时人们辛勤劳作的场景,也许那时候的日子很苦,但他们眼中充满了希望和坚韧。

我不禁在想,要是我生活在那个时代,能不能像他们一样扛得住生活的压力呢?陈列馆里有一个区域展示了当年的商业往来,看着那些账本和票据,我心里犯起了嘀咕:这得费多少心思才能把生意做得风生水起啊?可能在那个年代,诚信和努力就是成功的秘诀吧。

不过,看着那些曾经的辉煌和如今汕头的新貌,我又有点矛盾了。

到底是过去的那种简单纯粹好呢,还是现在的繁华多样更好?我觉得吧,这还真不好说。

但有一点可以肯定,汕头能有今天的发展,离不开当年开埠时打下的基础。

这一路的变迁,真的让人惊叹!从陈列馆出来的时候,我心情挺复杂的。

既为过去的艰辛感慨,又为现在的美好而欣慰。

我想,以后有机会我还会再来,好好再品一品这段历史。

篇二汕头开埠文化陈列馆观后感哇塞!我刚从汕头开埠文化陈列馆出来,心里那叫一个澎湃啊!一进馆,我就被那浓浓的历史氛围给包围了。

那些老物件,啥算盘啦、旧书信啦,就好像在跟我唠嗑,讲述着过去的故事。

我看到一张黑白照片,上面是一群工人在码头忙碌的身影。

我就琢磨,他们那么辛苦,到底图个啥?也许就是为了家人能过上好日子,为了这座城市能有个光明的未来吧。

还有那些古老的店铺招牌,字都模糊了,可我仿佛能看到当年热闹的街市,听到吆喝声。

这让我想起现在的商业街,到处都是高楼大厦和霓虹灯,难道这就是进步吗?我觉得吧,现在是方便了,可总少了点过去的那种人情味。

以前大家互相帮忙,邻里之间亲得跟一家人似的。

现在呢?门对门都不一定认识。

不过话说回来,要是没有开埠带来的变化,汕头能有今天的发展吗?可能还是个小渔村吧。