变异型心绞痛24例临床特征分析

- 格式:pdf

- 大小:230.37 KB

- 文档页数:1

39例变异性心绞痛临床表现与冠脉造影的对照分析摘要】目的探讨变异性心绞痛患者的临床表现与冠状动脉病变的关系。

方法对39例确诊为变异性心绞痛的患者进行冠脉造影,观察冠状动脉的病变情况,分析冠脉狭窄程度与临床因素的相关性。

结果39例患者中,27例患者冠脉造影狭窄>50%(狭窄组),12例患者冠脉狭窄<50%(对照组)。

27例狭窄组患者中的男性患者比例(19例,70.37%)高于对照组(3例,25.00%),狭窄组的平均年龄(54.53±4.82岁)高于对照组平均年龄(49.65±6.24岁),狭窄组发生各类心律失常的例数(19例,70.37%)高于对照组(4例,33.33%)。

以上数据差异具有统计学差异(P<0.05)。

结论变异性心绞痛临床上多伴有冠脉狭窄病变,且一般年龄较大的男性患者冠脉狭窄的风险较大,并且在合并冠脉狭窄时更容易引起心律失常甚至猝死,临床上应予以重视。

【关键词】变异性心绞痛冠脉狭窄心律失常【中图分类号】R541 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2012)16-0036-02变异型心绞痛(variantanginapectoris;Prinzmetal心绞痛),继发于大血管痉挛的心绞痛,特征是心绞痛在安静时发作,与劳累和精神紧张等无关,变可因卧床休息而缓解,并伴有ST段抬高的一种特殊类型,它能导致急性心肌梗死、严重心律失常(包括室速、室颤)和猝死。

变异性心绞痛相对于其他冠心病来说在临床上较少见,其诊断有一定的困难。

近年来,日渐成熟的冠脉造影技术为变异性心绞痛的诊断提供了一定的依据[1]。

本文通过对39例变异性心绞痛患者的临床表现和其冠脉造影情况进行对照,从发病年龄、性别等方面综合分析冠脉病变与变异性心绞痛的相关性。

并分析合并冠脉狭窄后患者的心律失常等的发生情况。

1资料与方法1.1一般资料:本组患者均由我院心内科于2010年1月-2011年12月收治,39例患者中,男性患者22例,女性患者17例,年龄最小为36岁,年龄最大为72岁,平均年龄51.43±6.53岁,病程最短为0.5年,病程最长为4年,平均病程2.31±1.53岁。

变异型心绞痛【病因】(一)发病原因变异型心绞痛的病因是由于冠状动脉痉挛引起的心肌氧供量原发性减少所致,常常无诱因,是自发性的。

目前研究认为冠状动脉痉挛的发生原因是复杂的,可能与下列因素有关:1.血管内皮功能不全冠脉痉挛似乎是血管内皮功能不全的一种病理反应。

部分变异型心绞痛患者有大量吸烟史,而吸烟可损伤血管内皮细胞。

当血管内皮损伤时,将血管中膜直接暴露于缩血管物质(儿茶酚胺、TXA2及内皮素),使血管平滑肌收缩而发生强烈的缩血管效应。

目前认为血管内皮功能不全可能是冠脉痉挛的基本机制。

2.自主神经系统不平衡冠状动脉内有β肾上腺素能受体,α受体主要分布于大的冠状动脉,β受体存在于大、小冠状动脉,可引起冠状动脉收缩。

有冠脉粥样硬化时,血管对缩血管物质的敏感性增加,易引起血管的痉挛。

3.体液因素变异型心绞痛多发生在后半夜和凌晨,可能与睡眠时的代谢低,氢离子浓度降低,而钙离子更多进入细胞内增加冠脉张力,容易发生冠脉痉挛。

4.粥样硬化血管的高反应性粥样硬化动脉对各种缩血管物质反应明显亢进,其机制可能是胆固醇促进细胞外钙离子流向细胞内,使细胞内钙离子浓度增加所致。

(二)发病机制1.发病机制本病的发病机制是冠状动脉痉挛,后者可引起短暂的、突然的、显著的心外膜冠状动脉直径缩小,从而导致心肌缺血。

起病前无任何使心肌耗氧量提高的诱因存在,如心率加快或血压增高等。

服用硝酸甘油(有时需较大剂量),可以使痉挛解除。

冠状动脉痉挛常局限于冠状动脉粥样硬化病变处,即使在冠状动脉造影看似正常的变异型心绞痛病人,冠脉内超声检查可在灶性痉挛处见到动脉粥样硬化斑块。

这种局灶性严重的血管痉挛与冠状动脉的正常性收缩(如机体遇冷刺激后的正常反应)是不同的,后者通常是整个冠状动脉床弥漫性的、轻度的收缩。

变异型心绞痛患者基础的冠状动脉张力可以增高,其冠状动脉痉挛的节段不仅对麦角新碱、乙酰胆碱的反应增强,且整个冠状动脉丛对血管收缩刺激也表现出高敏感性。

变异型心绞痛发表时间:2013-05-14T09:55:11.357Z 来源:《中外健康文摘》2013年第9期供稿作者:韩俊伟[导读] 治疗方法对照组给予抗生素和炔诺酮,观察组加服血府逐瘀丸,每次口服1丸,每日2次;两组治疗周期均为6周韩俊伟(山西省太原市万柏林区西山煤电职工总医院西铭分院 030052)【中图分类号】R541.4 【文献标识码】A【文章编号】1672-5085(2013)09-0210-02变异型心绞痛是以发作性急性心肌缺血为特征,但伴或不伴有典型心绞痛,伴有ST段抬高的临床综合征,是一种不稳定型心绞痛。

因为其发病与心肌氧需量增加无明显关系,而是以冠状动脉痉挛所致的心肌氧供量减少所诱发,不同于典型的劳力性心绞痛,故称为变异型心绞痛。

目前大量尸检证实冠状动脉痉挛多发生于病变部位偶见于正常冠状动脉。

临床表现:本病多数年龄较轻,女性较多,发作前多无诱因,在休息时发作,清晨比下午多发,时间表比较固定,24小时内呈周期发作,疼痛剧烈,比典型心绞痛严重,且持续时间长约10-30分钟,疼痛增长时间与消退时间相等,发作至高峰时常有心律失常,硝酸甘油类可以很快缓解,以区别于其它类型胸疼。

发作时常并有大汗淋漓,恶心呕吐,面色苍白等表现。

心电图改变:其特征为发作时相应导联ST段抬高,而对应导联呈ST段压低。

一些病人ST段抬高与降低并伴T波直立与倒置交替出现在,系缺血性传导延迟所致,可发展为致命性心律失常,这种现象出现提示预后不良。

变异型心绞痛发作期间也可出现短暂室内传导阻滞、室性早搏、室性心动过速乃至心室颤动等严重的心律失常。

发作时间较长者,以上心电图特征可长时间地存在,并出现短暂的病理性Q波,其原因心肌细胞受损所致。

治疗:1、一般治疗(1)应尽快住院,卧床休息。

(2)行图及心肌酶学监测。

(3)解除其紧张恐惧情绪,可予镇静剂如地西泮。

(4)疼痛剧烈给予吗啡。

(5)控制各种增加心肌耗氧的因素。

尽快控制症状和防止发生心肌梗死及心源性猝死。

回顾性分析46例变异性心绞痛的临床诊断与治疗作者:董良璞来源:《中外女性健康研究》2015年第14期【摘要】目的:探讨变异性心绞痛的危险因素、临床特点及治疗方法。

方法:总结分析我院自2010年6月至2011年6月收治的46例确诊为变异性心绞痛患者的临床资料。

结果:变异性心绞痛男性患者居多,吸烟、高血压、高血脂是危险因素,多见于夜间静息状态发作,动态心电图可明确诊断,经硝酸脂类联合钙通道阻滞剂治疗后,总有效率91.3%。

结论:变异性心绞痛是危害极为严重的心血管疾病之一,诊断有赖于动态心电图,硝酸脂类联合钙通道阻滞剂用药方案疗效确切,值得临床推广。

【关键词】变异性心绞痛;危险因素;动态心电图;治疗变异性心绞痛(Variant Angina Pectoris,VAP)是由于冠状动脉痉挛引起的心肌缺血性病变,属于自发性心绞痛[1]。

此病发病与活动、精神等因素无关,多见于夜间或凌晨静息状态发作,胸痛时间从几十秒到半小时不等,为心内科常见危重疾病,死亡率高[2]。

以下论述通过回顾分析我院自2010年6月至2011年6月收治的46例变异性心绞痛患者的临床资料,总结其发病特点及危险因素,探讨此病的诊断及治疗,现论述如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取我院自2010年6月至2011年6月收治的46例心内科住院患者的临床资料,均满足变异性心绞痛的诊断标准[3]。

男性36例,女性10例,年龄38~55岁,平均年龄51.1岁。

其中有高血压病史22例,吸烟者34例,高血脂18例。

临床表现及动态心电图表现:所有患者心绞痛发作都具备典型缺血性胸痛的部位、性质和持续时间,胸痛程度轻重不一,均于夜间睡眠状态下发病,发作时心率较正常无明显变化。

有1例患者出现晕厥。

经动态心电图检查:心绞痛发作时,相应导联ST段抬高伴对应导联ST段下移,ST段抬高幅度为0.15~0.60mV。

发作后ST段回落至等电位线。

1.2 治疗方法给予患者心电监护、吸氧、消除患者紧张情绪、镇静、嘱戒烟等基础对症处理后选择钙通道阻滞剂联合硝酸脂类的用药方案[4]:长效制剂苯磺酸左旋氨氯地平5.0mg/qd.po,硝酸异山梨酯5.0mg/tid.po。

变异型心绞痛(Variantangina;V A)也称血管痉挛性心绞痛(Vasospasticangina;VSA ),它的本质是变异型心绞痛,其发病机理尚不明确,自主神经张力的异常改变和冠脉内皮细胞功能失调是发病机理的两个重要方面。

1959 年,Prinzmetal 描述一种心绞痛,其特点是心绞痛发作在午夜或静息状态下,心电图ST 段上移,认为可能的原因是变异型心绞痛,这类心绞痛后来称为变异型心绞痛,冠脉痉挛也在临床和科研工作中得到证实。

变异型心绞痛- 临床表现(1)静息出现心绞痛,常为周期性发作,常在每天同一时刻发作(后半夜或凌晨醒来时);(2)清晨起床后轻度活动(如穿衣、洗漱和大小便)也易诱发,但同等活动量于下午可不发生,提示本型心绞痛患者运动耐力有昼夜波动变化;(3)疼痛程度较为严重,持续时间长约10~30 分钟,并可伴有严重的心律失常或晕厥;(4)舌下含化硝酸甘油 5 分钟内大多可使胸痛缓解;(5)多数患者发作时血压升高,少数可表现为血压下降。

发作时,可出现左心衰竭体征如心尖部第三、四心音和收缩期杂音。

发作间歇期无明显异常体征。

(3)钙拮抗剂:β-受体阻滞剂疗效不佳者或变异性心绞痛者均提示变异型心绞痛是其主要发病机制,宜及时应用钙拮抗剂,但维拉帕米不宜和β-受体阻滞剂合用。

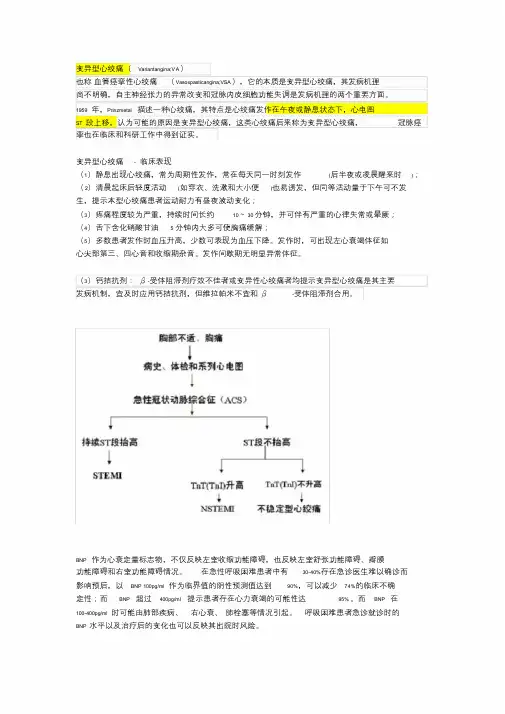

BNP 作为心衰定量标志物,不仅反映左室收缩功能障碍,也反映左室舒张功能障碍、瓣膜功能障碍和右室功能障碍情况。

在急性呼吸困难患者中有30-40%存在急诊医生难以确诊而影响预后,以BNP 100pg/ml 作为临界值的阴性预测值达到90%,可以减少74%的临床不确定性;而BNP 超过400pg/ml 提示患者存在心力衰竭的可能性达95% 。

而BNP 在100-400pg/ml 时可能由肺部疾病、右心衰、肺栓塞等情况引起。

呼吸困难患者急诊就诊时的BNP 水平以及治疗后的变化也可以反映其出院时风险。

脑钠肽(Brain Natriuretic Peptide ,BNP )又称 B 型利钠肽(B-type Natriuretic Peptide ),是继心钠肽(ANP)后利钠肽系统的又一成员,由于它首先是由日本学者Sudoh 等于1988 年从猪脑分离出来因而得名,实际上它主要来源于心室。

30例变异型心绞痛患者的治疗分析【摘要】目的总结分析变异型心绞痛(V AP)的临床特点及治疗方法。

方法回顾分析30例V AP患者的临床特征、辅助检查及治疗情况。

结果V AP好发于男性,吸烟是重要的危险因素,心绞痛多于夜间及凌晨静息时发作,17例(56. 7% )患者伴发心律失常,7例患者晕厥,均因严重心律失常所致,3例发生急性心肌梗死。

27例患者接受冠状动脉造影检查,冠状动脉有固定性狭窄病变者18例(66. 7% ),冠状动脉正常者9例(33. 3% )。

所有患者均给予硝酸酯类和钙通道阻滞剂治疗,伴有冠状动脉严重狭窄者,5例行冠脉介入治疗,1例行冠脉搭桥术,有2例患者植入双腔起搏器。

结论变异型心绞痛既可发生于有狭窄病变的冠状动脉,也可发生于正常冠状动脉,前者多见,常伴严重心律失常,可发生急性心肌梗死。

硝酸酯类和钙通道阻滞剂是主要的药物治疗,对伴有冠状动脉严重狭窄者可行支架植入或冠脉搭桥术,对药物不能控制的严重心律失常患者可考虑器械植入治疗。

【关键词】心绞痛;变异型;回顾性分析;治疗变异型心绞痛(variant angina pectoris,V AP)是一种具有独特临床特征的心绞痛,属自发性心绞痛的一种类型。

胸痛发作于休息时,伴心电图ST段抬高,T 波高尖,与心肌耗氧量的增加无明显关系,冠状动脉(冠脉)痉挛是其发病机制。

V AP临床上不常见,却是心脏发病和死亡的重要原因之一,因其发作时心电图一过性抬高难以捕捉,给临床诊断带来一定困难。

我们对本院诊治的30例V AP 患者的临床资料进行分析,以加深对V AP的认识。

1资料与方法1.1一般资料自2004年8月至2011年3月我院住院患者中的V AP患者30例,所有病例均符合V AP的诊断标准:在静息状态下发生心绞痛,即刻描记常规体表心电图或动态心电图监测显示发作时心电图ST段暂时性抬高或T波明显高尖,心绞痛缓解后ST-T改变恢复至发作前。

30例患者中男24例,女6例,年龄34~74岁,平均年龄(56.03±11.17)岁。

变异性心绞痛患者临床特征与冠脉造影对照分析谷晓颖【期刊名称】《心血管病防治知识(下半月)》【年(卷),期】2014(000)012【总页数】3页(P47-49)【作者】谷晓颖【作者单位】内蒙古通辽市医院,内蒙古通辽028000【正文语种】中文变异性心绞痛(VA)做为心绞痛(AP)的一种特殊类型,其主要特别是冠状动脉痉挛,经皮冠状动脉造影(CAG)及药物诱发实验、尸检等已证实冠状动脉痉挛可以发生在冠状动脉粥样硬化性心脏病上,亦可以发生在冠脉病变完全正常的情况下。

即使是正常的冠脉病变,因急性冠脉痉挛而导致冠脉闭塞出现心肌梗死、猝死的病例临床上亦不少见,即使对于有狭窄的冠脉病变的VA患者,经皮冠状动脉介入手术效果及一般药物治疗效果与冠状动脉粥样硬化狭窄病变效果也不相同。

目前已将包括变异性心绞痛在内的不稳定心绞痛列入急性冠脉综合征的范畴,引起临床重视。

1.1 研究对象回顾性分析1999-2013年于通辽市医院确诊为VA并行CAG检查患者,共入组47例。

所有患者均符合以下条件:①患者均有静息下胸前区疼痛病史,症状发作与体力活动、情绪激动等心脏耗氧量增多的因素无确定关系。

②发作时有常规心电图,发现两个导联以上ST段抬高,伴相对应导联ST段压低,发作缓解后抬高的ST回复至发作前。

③临床CCB及硝酸脂类药物治疗效果明显。

④未进行药物溶栓治疗。

1.2 研究方法1.2.1 资料分组按照冠脉造影结果,根据狭窄程序分级:I级,无狭窄,II级,轻度狭窄,狭窄<30%,III级,中度狭窄,狭窄30%-50%,IV,重度狭窄,狭窄50-90%,V级,次全闭塞,狭窄>90%,VI级,完全闭塞。

将患者分为冠脉狭窄组与无狭窄组,冠脉狭窄组指冠脉任意一支主干血管或其第一分支狭窄病有狭窄,冠脉无狭窄组指三支冠脉主干及其第一分支均无狭窄病变。

1.2.2 心电图记录主要参考发病时、未发作时心电图及动态心电图结果,病程记录的相关心电图表现,根据ST段抬高部位分为前壁、前间壁、下壁、右室、高侧壁、后壁。

变异性心绞痛患者动态心电图分析变异性心绞痛( variant angina pectoris, V AP)是由正常或已有病变的冠状动脉主干痉挛引起的一种不稳定型心绞痛, 心图表现为暂时性ST 段抬高,常伴各种心律失常, 严重者可引起心肌梗死, 甚至猝死, 应引起重视。

变异性心绞痛一般于休息或日常活动时发作, 动态心电图机且呈一过性, 12 导联动态心电图( DCG) 在变异性心绞痛的发现和诊断方面优势突出。

本文通过回顾性分析62例变异性心绞痛患者的DCG, 评价DCG对变异性心绞痛的诊断价值。

1 资料与方法1. 1 研究对象选取2005年4月)2011年11月于大连医科大学附属第一医院做动态心电图检查后发现ST 段抬高的变异性心绞痛患者, 剔除曾接受冠心病介入治疗、冠状动脉旁路移植术, 疑为急性心肌梗死经过溶栓治疗者, 有瓣膜病或先心病, 安装心脏起搏器, 颅内出血, 心电图示束支阻滞、心室肥厚劳损、预激综合征、早期复极综合征, 心包炎, 电解质紊乱, 高钾血症患者, 共计62例。

本组男性52例, 女性10例, 年龄34~ 79岁, 平均( 53. 59. 5) 岁, 其中合并高血压病者23例, 糖尿病者7例, 高脂血症者11例, 陈旧心肌梗塞2例,合并肺气肿2例, 病态窦房结综合征3例, 有吸烟者34例。

患者均具有典型变异性心绞痛的临床表现,即心前区或胸骨后疼痛或压榨感、发作定时(夜间或凌晨)、疼痛较重、持续时间较长、含化地尔硫卓或硝酸甘油可以缓解, 心肌酶谱及心肌肌钙蛋白检查均在正常范围, 心绞痛发作时心电图部分导联ST段一过性抬高\2 mm, 疼痛缓解后心电图ST 段恢复正常等临床特点。

1. 2 研究方法DCG: 采用秦皇岛康泰公司生产的TCL 4000型12导联全息动态心电监护系统。

所有患者记录前均行各种体位心电图记录, 以排除体位变化引起的ST 段改变。

嘱其详细记录活动日志, 准确记录心绞痛发作的次数和时间。

变异型心绞痛24例临床特征分析摘要】目的探讨变异型心绞痛的临床表现规律。

方法将入选的24例变异型心绞痛患者的发作特点和诱因、发作持续时间及发作方式、发作时心率、血压的变化、发作时心电图改变进行归纳,以发现变异性心绞痛的临床表现规律。

结果变异型心绞痛可发生于任何部位,大多与劳力和情绪激动无关,ST段抬高并非变异型心绞痛发作时唯一特征。

结论变异型心绞痛的诊断需结合临床实际,注意特殊的个体化表现,密切观察各方面的症状特征,以免误诊、漏诊。

【关键词】变异型心绞痛临床特征诊断标准心外膜上大的冠状动脉严重阶段性收缩并导致血管完全闭塞,是临床上发生变异型心绞痛的主要原因。

冠状动脉痉挛不仅可诱发变异型心绞痛,而且可导致急性心肌梗死和猝死,为及时诊断本病,现将我院2008-2010年收治的24例变异型心绞痛患者报告如下。

1 临床资料24例患者均符合世界卫生组织规定的变异型心绞痛诊断标准(ICD-10),其中男性19例,女性5例,年龄37-75岁,平均57岁。

24例中单纯变异型心绞痛5例;陈旧性心肌梗死3例,急性心肌梗死后住院期间发生变异型心绞痛12例,此15例患者心绞痛发作时ST段抬高或倒置、T波短期内直立与心肌梗死时的导联部位相符。

1.1发作特点和诱因 19例有后半夜休息时心绞痛史,16例常于后半夜或清晨轻活动时发作,发作仅限于上述时间者5例,常于夜间休息和一般活动时发作5例。

因劳力诱发6例。

发作时与情绪有关4例。

1.2发作持续时间及发作方式发作持续时间﹤5min10例,其中5例发作时间仅2-3min。

发作持续时间5-20min13例,1例发作持续时间长达30-40min,但心肌酶学无变化。

1例在心绞痛发作中诱发室性心动过速、心室颤动,虽经多次除颤抢救无效死亡。

1例在住院过程中出现第二次急性心肌梗死。

24例患者含服硝苯地平片或硝酸甘油片有效。

1.3发作时心率、血压的变化 24例患者中12例发作时心率、血压较缓解时增加,4例心率、血压下降,8例心率、血压变化不大。

变异性心绞痛的临床特征、诊断评估、处置现状及预后分析尹春琳;魏嘉平;郝恒剑;许冀;徐东;范振兴;夏经纲【摘要】目的:了解变异性心绞痛(PVA)的临床诊治现状,加深对冠状动脉(冠脉)痉挛导致心肌缺血的认识,为临床及时诊断、避免误诊和漏诊,采取合理治疗提供依据.方法:收集我院2001-01至2011-01临床诊断的PVA患者30例,分析每例患者的临床特征、诊断和临床处置方法及随访结果.结果:本组中年男性多发,吸烟是最主要的危险因素.20例(66.7%)患者PVA发作呈昼夜节律性,13例(43.3%)患者伴有活动时心绞痛发作.PVA可发生心肌梗死、晕厥等严重并发症,通常发生在症状初发后的3~6个月内,远期预后良好.8例患者PVA发作时心电图呈现特征性的巨"R"波或"墓碑"波.PVA累及前降支为41.7%,右冠为45.8%,回旋支为12.5%.本组PVA发生于非显著性狭窄的冠脉和正常冠脉13例(占54.2%).本组21例患者从PVA初发到确诊的时间在3个月之内,占70%.钙拮抗剂是PVA有效治疗的基石,但不能完全控制血管痉挛,60%以上的病例需要联合治疗.针对狭窄病变的介入治疗不是PVA治疗的有效治疗方法.结论:PVA在临床上的诊断仍然易被忽视,及时诊断是防止致命事件的关键,药物治疗是PVA的首选,对药物治疗失效的患者,介入治疗应在有选择的病例中进行.%Objective: To study the current clinical features, diagnosis and treatment of Prinzmetal' s variant angina( PVA) in order to better understand myocardial ischemia caused by coronary artery spasm and to improve the managanent of patients with PVA.Methods: We retrospectively analyzed 30 PVA patients who were treated in our hospital from January 2001 to January 2011 with their clinical features, diagnosis, treatment and follow-up prognosis.Results: PVA patients had more male gender and smoking history. There were 20 (66.7% ) cases had a circadianrhythm upon the onset,13(43. 3% ) had angina pectoris induced by physical efforts. PVA could be complicated with myocardiial infarction, syncope and sudden card iac death which usually happened at 3 to 6 menths after the onset 8 patients had the characteristic of giant" R" wave of "tombstone" wave in EGG. Coronary angiography indicated that PVA involved vessels were left anterior descending artery( LAD,41. 7% ) , right coronary artery( RCA,45. 8% ) and left circumflex artery( LCX,12. 5% ) respectively PVA usually occurred in non-significant stenotic coronary artery and normal coronary artery( 13 cases,54. 2% ). It usually took about3 months from the first attack to clear diagnosis. Calcium antagonists were the basic treatment for PVA, more than60% of patients required combined medication PCI was not the effective treatment for PVAstenosis.Conclusion: PVAmightbe overlooked in clinical practice, early diagnosis was the key to prevent fetal events. Medication was preferred in most patients and PCI could be perfomed only in certain selected cases.【期刊名称】《中国循环杂志》【年(卷),期】2011(026)005【总页数】4页(P359-362)【关键词】变异性心绞痛;诊断评估;治疗【作者】尹春琳;魏嘉平;郝恒剑;许冀;徐东;范振兴;夏经纲【作者单位】100053,北京市,首都医科大学宣武医院,心脏科;100053,北京市,首都医科大学宣武医院,心脏科;100053,北京市,首都医科大学宣武医院,心脏科;100053,北京市,首都医科大学宣武医院,心脏科;100053,北京市,首都医科大学宣武医院,心脏科;100053,北京市,首都医科大学宣武医院,心脏科;100053,北京市,首都医科大学宣武医院,心脏科【正文语种】中文【中图分类】R541长期以来,冠状动脉(冠脉)狭窄、斑块破裂和血栓形成一直是被公认的缺血性心脏病心脏事件的重要机制,而冠脉血管痉挛作为缺血性心脏病的另一重要机制和潜在治疗靶点却一直被忽视。

变异型心绞痛24例临床特征分析

发表时间:2012-12-10T11:45:54.123Z 来源:《中外健康文摘》2012年第32期供稿作者:李超鹏[导读] 本组2例经冠状动脉造影证实相关血管狭窄80%以上,行PCI治疗后心绞痛发作消失。

李超鹏(邢台县医院 054001)

【中图分类号】R654.2【文献标识码】A541.4【文章编号】1672-5085(2012)32-0268-02 【摘要】目的探讨变异型心绞痛的临床表现规律。

方法将入选的24例变异型心绞痛患者的发作特点和诱因、发作持续时间及发作方式、发作时心率、血压的变化、发作时心电图改变进行归纳,以发现变异性心绞痛的临床表现规律。

结果变异型心绞痛可发生于任何部位,大多与劳力和情绪激动无关,ST段抬高并非变异型心绞痛发作时唯一特征。

结论变异型心绞痛的诊断需结合临床实际,注意特殊的个体化表现,密切观察各方面的症状特征,以免误诊、漏诊。

【关键词】变异型心绞痛临床特征诊断标准

心外膜上大的冠状动脉严重阶段性收缩并导致血管完全闭塞,是临床上发生变异型心绞痛的主要原因。

冠状动脉痉挛不仅可诱发变异型心绞痛,而且可导致急性心肌梗死和猝死,为及时诊断本病,现将我院2008-2010年收治的24例变异型心绞痛患者报告如下。

1 临床资料

24例患者均符合世界卫生组织规定的变异型心绞痛诊断标准(ICD-10),其中男性19例,女性5例,年龄37-75岁,平均57岁。

24例中单纯变异型心绞痛5例;陈旧性心肌梗死3例,急性心肌梗死后住院期间发生变异型心绞痛12例,此15例患者心绞痛发作时ST段抬高或倒置、T波短期内直立与心肌梗死时的导联部位相符。

1.1发作特点和诱因 19例有后半夜休息时心绞痛史,16例常于后半夜或清晨轻活动时发作,发作仅限于上述时间者5例,常于夜间休息和一般活动时发作5例。

因劳力诱发6例。

发作时与情绪有关4例。

1.2发作持续时间及发作方式发作持续时间﹤5min10例,其中5例发作时间仅2-3min。

发作持续时间5-20min13例,1例发作持续时间长达30-40min,但心肌酶学无变化。

1例在心绞痛发作中诱发室性心动过速、心室颤动,虽经多次除颤抢救无效死亡。

1例在住院过程中出现第二次急性心肌梗死。

24例患者含服硝苯地平片或硝酸甘油片有效。

1.3发作时心率、血压的变化 24例患者中12例发作时心率、血压较缓解时增加,4例心率、血压下降,8例心率、血压变化不大。

1.4 发作时心电图改变 24例患者发作时心电图表现为ST段抬高19例,倒置T波短期内直立或T波高耸5例。

ST-T改变部位如下:前间壁8例,前侧壁6例,广泛前壁3例,前壁+下壁3例,下壁+正后壁2例,下壁+正后壁+右室2例。

24例中13例并发室性心律失常,1例并发室性心动过速,1例并发多源性心动过速、心室颤动后死亡。

13例患者中心绞痛缓解后室性心律失常仍存在5例,消失8例,2例ST段抬高在室性心律失常中比窦性下传的ST段更明显。

2例出现房室传导阻滞,1例二度Ⅱ型,1例三度,均于缓解后消失。

其中6例发作后出现T波倒置,2例出现u波倒置。

2 讨论

按Prinzmaltal最初的描述,变异型心绞痛多发生于休息和轻微活动时,与劳力和情绪激动无关。

而本组观察发现,6例曾因劳力诱发,可能与劳力时诱发交感神经兴奋性增强导致冠状动脉痉挛有关;5例发作与情绪异常有关,可能为情绪异常导致血浆儿茶酚胺分泌增加诱发冠状动脉痉挛。

变异型心绞痛[1][2]发作时心电图亦有所不同,而ST段抬高并非变异型心绞痛发作时唯一特征,部分患者表现为倒置T波短期内变为直立或T波高耸,缓解后恢复。

部分并发室性心律失常患者,ST段抬高在室性心律失常中比窦性下传的心律可更为明显。

在临床上对可疑患者,如果在心电图上找到具有上述特点的室性期前收缩或室性心动过速,结合临床可作为变异型心绞痛的发作依据,至于其机制尚不清楚,可能与并发室性心律失常时心肌缺血加重有关。

变异型心绞痛可发生于任何部位,具有心肌梗死者较易发作,考虑可能急性心肌梗死及陈旧性心肌梗死患者存在残余狭窄基础上更易诱发冠状动脉痉挛。

本组2例经冠状动脉造影证实相关血管狭窄80%以上,行PCI治疗后心绞痛发作消失。

对反复发作变异型心绞痛患者,钙离子拮抗剂为治疗的首选药物。

条件具备后及时进行冠状动脉造影,对存在冠脉狭窄患者及早行PCI治疗,以减少其出现急性心肌梗死、再梗死及猝死可能。

综上所述,变异型心绞痛的诊断需结合临床实际,注意特殊的个体化表现,密切观察各方面的症状特征,以免误诊、漏诊。

参考文献

[1]中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会.不稳定性心绞痛诊断和治疗建议[J]. 中华心血管病杂志,2000, 28 (6) : 409.

[2]高润霖,吴宁,胡大一,等. 心血管病治疗指南和建议[M]. 北京:人民军医出版社, 2005.。