第五章魏晋南北朝散文

- 格式:ppt

- 大小:367.00 KB

- 文档页数:43

魏晋南北朝散文《洛阳伽蓝记》:北魏杨衒之著,是一部具有文学价值的地理书、史书。

主要记载洛阳佛寺情况,同时记录了众多的社会、政治、经济、文化等方面的材料,此外,作者在描写洛阳寺院的庄严盛大时,也处处流露出抚今追昔的感慨以及怀恋沉痛的心情。

叙事简明,文笔清新,以散体为主,间以骈偶句式,是一部有特色的散文著作。

《水经注》:北魏郦道元著。

相传此书是为汉代桑钦所作的记载全国水道的地理书《水经》所作的注。

郦道元引书四百多种,加上自己游历各地、跋涉山川的见闻注《水经》,叙述了许多河流两岸的地理古迹、神话传说和风俗习惯,对各地秀丽的山川作了生动的描绘,文笔简洁精美,具有很高的文学性,对后代山水游记文学有很大影响。

1、北朝时期有哪些重要散文著作,作者是谁?郦道元《水经注》,杨衒之《洛阳伽蓝记》,颜之推《颜氏家训》。

2、南朝时期有哪些重要的散文和辞赋的代表作家和重要作品?宋时谢惠连《雪赋》、鲍照《芜城赋》、《登大雷岸与妹书》、谢庄《月赋》等,齐时孔稚圭《北山移文》、梁时丘迟《与陈伯之书》,吴均《与朱元思书》,以及江淹的《别赋》、《恨赋》、《登楼赋》等。

3、试说说《北山移文》艺术特点?一是成功地运用拟人化手法,赋予北山景物以生命,借以表达作者的思想感情;二是运用对比手法刻画人物;三是辞藻华美,情韵兼备,句式整齐,自然流畅。

4、简述《哀江南赋序》的思想内容和艺术特征?是庾信《哀江南赋》的序,是一篇独立的骈文,交待创作缘起,即作赋的背景和原因,概括全篇大意。

首段叙自己被羁留北国的怅恨和梁朝覆亡的怆痛,次段叙写自己的危苦,末段悲伤国事。

层次分明。

本篇在艺术上有显著特征:一是善于运用大量典故表达在一定历史条件下深刻的思想感情,并在征引旧典的基础上创造了不少切合时事的新典;二是成熟地运用骈偶技巧,使文意纡曲转折毫不板滞,创造了四、六对句的格式,而又杂以散行,写得纵横自如。

先秦历史散文今古文《尚书》:汉代,《尚书》始有今古文之分。

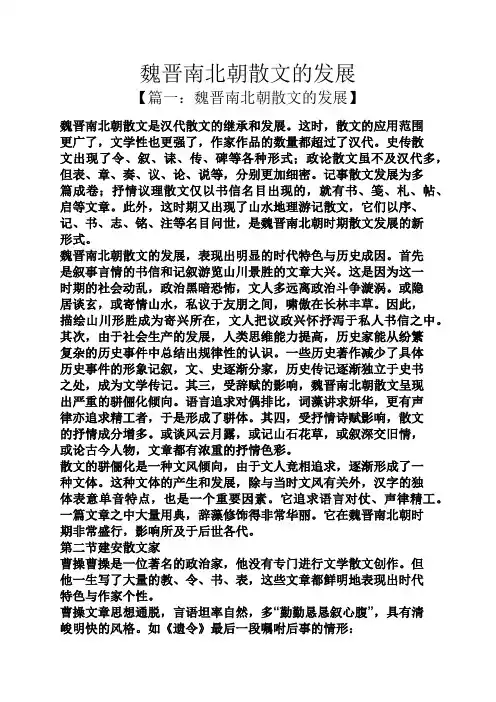

魏晋南北朝散文的发展【篇一:魏晋南北朝散文的发展】魏晋南北朝散文是汉代散文的继承和发展。

这时,散文的应用范围更广了,文学性也更强了,作家作品的数量都超过了汉代。

史传散文出现了令、叙、诔、传、碑等各种形式;政论散文虽不及汉代多,但表、章、奏、议、论、说等,分别更加细密。

记事散文发展为多篇成卷;抒情议理散文仅以书信名目出现的,就有书、笺、札、帖、启等文章。

此外,这时期又出现了山水地理游记散文,它们以序、记、书、志、铭、注等名目问世,是魏晋南北朝时期散文发展的新形式。

魏晋南北朝散文的发展,表现出明显的时代特色与历史成因。

首先是叙事言情的书信和记叙游览山川景胜的文章大兴。

这是因为这一时期的社会动乱,政治黑暗恐怖,文人多远离政治斗争漩涡。

或隐居谈玄,或寄情山水,私议于友朋之间,啸傲在长林丰草。

因此,描绘山川形胜成为寄兴所在,文人把议政兴怀抒泻于私人书信之中。

其次,由于社会生产的发展,人类思维能力提高,历史家能从纷繁复杂的历史事件中总结出规律性的认识。

一些历史著作减少了具体历史事件的形象记叙,文、史逐渐分家,历史传记逐渐独立于史书之处,成为文学传记。

其三,受辞赋的影响,魏晋南北朝散文呈现出严重的骈俪化倾向。

语言追求对偶排比,词藻讲求妍华,更有声律亦追求精工者,于是形成了骈体。

其四,受抒情诗赋影响,散文的抒情成分增多。

或谈风云月露,或记山石花草,或叙深交旧情,或论古今人物,文章都有浓重的抒情色彩。

散文的骈俪化是一种文风倾向,由于文人竞相追求,逐渐形成了一种文体。

这种文体的产生和发展,除与当时文风有关外,汉字的独体表意单音特点,也是一个重要因素。

它追求语言对仗、声律精工。

一篇文章之中大量用典,辞藻修饰得非常华丽。

它在魏晋南北朝时期非常盛行,影响所及于后世各代。

第二节建安散文家曹操曹操是一位著名的政治家,他没有专门进行文学散文创作。

但他一生写了大量的教、令、书、表,这些文章都鲜明地表现出时代特色与作家个性。

曹操文章思想通脱,言语坦率自然,多“勤勤恳恳叙心腹”,具有清峻明快的风格。

《中国古代文学史》教学大纲学时:102学时学分:6分理论学时:102学时适用专业:汉语言文学大纲执笔人:刘运好胡传志王昊大纲审定人:一、说明1、课程的性质、地位和任务《中国古代文学史》是汉语言文学专业本科阶段一门重要的必修课。

它与《中国古代文学作品选》都是汉语言文学专业的主干课程。

中国古代文学是中华民族的宝贵遗产,是中华民族精神的重要载体。

学习中国古代文学,不仅是建设精神文明和社会主义文化的需要,也是提高汉语言文学专业大学生素质的重要途径。

本课程系统地介绍中国古代文学自先秦至近代的发生发展历史,包括其间各种文体的演变、文学思潮的兴替、文学流派、文学团体、重要作家、优秀作品及其在文学史中的地位和影响等内容。

2、课程教学的基本要求(1)在描述中国文学史承传流变的过程中,要抓住各个时期的重点,以大作家名作带动文学史的教学。

(2)在文学背景、作家和文学作品三者之间,以文学作品为核心,阐述文学史的演变过程。

(3)注意寻绎中国文学史发展的规律,努力通古察今,为当代文学的创作提供借鉴。

(4)本课程历史跨度大,将分三个学期分别学习先秦汉魏六朝文学史、唐宋文学史、元明清文学史。

3、课程教学改革(1)积极吸收学术界最新研究成果,有选择地应用于课堂教学中,以扩大学生们的视野,促进学生们的独立思考。

(2)推行课堂教学与课下自学相结合的模式,将一些次要章节列为自学内容。

(3)合理利用现代技术手段以及电子文献,提高课堂教学的效率。

二、正文第一学期先秦汉魏六朝文学(34学时)总绪论(4学时)1、中国文学的基本特点。

文学与非文学的界限模糊;文学与政治、礼教关系密切;两大永恒的文学主题:用世与隐逸。

2、中国文学的演进:文学演进的两种基本因素。

第一,外部因素的影响:政治、经济、文化的影响,民族矛盾的影响;种族、地理环境的影响。

第二,内部因素的影响:文学发展的不平衡的影响(文体发展、朝代、区域的不平衡);文学演进过程中相反相成因素的互动(俗与雅、复古与革新、文与道的互动)。

魏晋南北朝的辞赋骈⽂和散⽂魏晋南北朝是我国辞赋发展的⼀个重要转变时期。

从先秦辞赋的抒情化转向了西汉以咏物为主的散体⼤赋,⾃东汉末年开始,以抒情咏物为主的⼩赋逐渐增多。

魏晋南北朝时期,虽仍有散体⼤赋,但咏物抒情⼩赋占了较⼤的⽐重,成为这个时期辞赋的主流。

与东汉班固、张衡等赋家兼善散体⼤赋与骚体辞赋不同,这⼀时期的作家往往集诗⼈与⼩赋作者于⼀⾝,这也标志着诗赋交相影响的深化与合流的趋势。

赋体受诗的影响,语⾔趋向骈偶化。

骈偶作为⼀种增加语⾔对称美的修辞⼿法,被辞赋家们逐渐刻意追求和雕琢,于是骈⽂逐渐取代了辞赋,成为“⼀代之⽂学”。

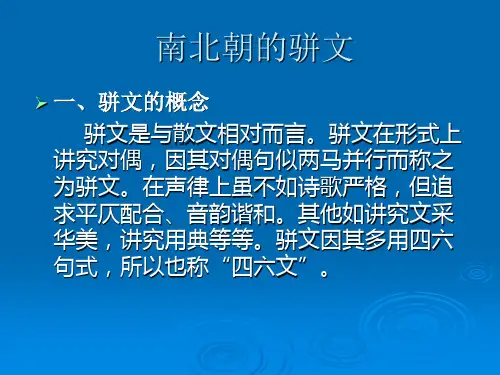

骈⽂和散⽂是相对⽴⽽存在的。

散⽂是⼀种⽐语⾔精练⽽⼜不受形式约束的⾃由体⽂章。

由于⽂⼈⼤量地⾃觉运⽤骈偶这种修辞⼿法,因⽽南北朝的散⽂并不发达,只在史传、地理等学术著作中有些优秀作品,成就较⾼的是北魏郦道元的《⽔经注》和北魏杨之<洛阳伽蓝记》。

⼀、魏晋南北朝辞赋魏晋时赋的发展呈现出两种趋势。

在内容⽅⾯是咏物赋增多,⼤多取材于“草区禽族”,⽽在此外的⼀些作品中抒情成分增多,在形式⽅⾯则表现为除个别⼤赋外,作品的篇幅普遍短⼩,⾏⽂也⽇趋活泼,很⼤程度上摆脱了汉赋堆积名物辞藻的板重之习。

最能代表这⼀时期辞赋发展成就的,当推曹植、王粲、潘岳和左思等⼈。

曹植最著名、最能代表其艺术成就的是《洛神赋》。

赋序称“感宋⽟对楚王神⼥之事,遂作斯赋”,可知此赋的写作是受到宋⽟《神⼥赋》的启发。

它以浪漫⼿法,通过幻想境界,描写了⼀个神⼈相恋,⽽⼜⽆法结合,终于含恨分离的悲剧故事,充满着抒情⽓氛与神奇⾊彩。

作者将⼀位端庄秀丽的美⼥形象刻画得⼗分⽣动传神。

特别是写她将⾄的神情,更画出了⽔上⼥神的特点,给⼈以若真若幻的感觉,“体迅飞凫,飘忽若神,凌波微步,罗袜⽣尘,动⽆常则,若危若安,进⽌难期,若往若还”。

这种描写,其成就远⾮宋⽟《神⼥赋》可以⽐拟。

王粲在辞赋⽅⾯的成就远远超过他的诗歌。

曹丘在《典论·论⽂》中说:“王粲长于辞赋。

《中国文学(1)》作业第一章建安和正始文学一、填空题1、“建安七子”是指七人孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢。

“七子”这一名称出于曹丕的《典论·论文》。

2、王粲是“七子”中成就最高的作家,《文心雕龙·才略》称他为“七子之冠冕”。

3、徐干是学者,曾著《中论》。

4、蔡琰字文姬。

5、嵇康《与山巨源绝交书》是一篇有浓厚的文学意味和大胆的反抗思想的散文,山巨源即山涛,与嵇康同是“竹林七贤”中的人物。

6、现存最早的完整的七言诗要算是曹丕的《燕歌行》。

二、名词解释1、建安风骨指汉魏之际曹氏父子、建安七子等人诗文的俊爽刚健风格。

汉末建安时期文坛巨匠“三曹”(曹操、曹丕、曹植)、“七子”(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢)继承了汉乐府民歌的现实主义传统,普遍采用五言形式,以风骨遒劲而著称,并具有慷慨悲凉的阳刚之气,形成了文学史上“建安风骨”的独特风格,被后人尊为典范。

2、竹林七贤魏正始年间(240-249),嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎及阮咸七人常聚在当时的山阳县(今河南辉县、修武一带)竹林之下,肆意酣畅,世谓竹林七贤。

据陈寅恪先生考,西晋末年,比附内典,外书的“格义”风气盛行,东晋初年,乃取天竺“竹林”之名,加于“七贤”之上,成为“竹林七贤”。

“竹林”既非地名,也非真有什么“竹林”。

竹林七贤的作品基本上继承了建安文学的精神,但由于当时的血腥统治,作家不能直抒胸臆,所以不得不采用比兴、象征、神话等手法,隐晦曲折地表达自己的思想感情。

三、简述题简述蔡琰五言《悲愤诗》的成就。

(1)《悲愤诗》即是描写汉末动乱,艺术地再现诗人惨痛的人生经历。

(2)诗是女诗人在亲身经历基础上创作的长篇叙事诗,其感情描写、心理活动刻画,真实、细腻、复杂、微妙。

(3)诗歌注意细节的描绘和气氛的渲染,全诗叙事与抒情融为一体,真实而生动,有史诗般效果。

四、问答题1、试论阮籍《咏怀诗》的思想内容和艺术特色。

中国散文发展史(先秦散文、秦汉散文、魏晋南北朝散文、唐宋散文)一、先秦散文文学的起源是远在文字之前的。

我国最古老的文学便是始于诗歌;有了文字以后,由于中国文字具单音、独体等特性,在用字造句的时候,自然会因为声气调和的关系,产生了奇、偶的自然音韵。

于是讲求对偶的便逐渐形成诗赋一派,好奇的则产生为散文一派。

然而我国在汉以前所谓的“散文”,并不能算纯文学,大多都是一些记事说理的实用文,像伏羲的“教”,神农的“占”,都属这一类。

仅管如此,这些说理记事的散文,随着时间不断的累积,除了提供前人的思想见解给后人了解外,文章的写作手法,实际上也不断的在往纯文学的艺术标准迈进着。

先秦散文是我国古典散文的一个重要发展时期,指的是后殷商到战国末年这一段时期的散文。

以目前的文献资料看来,我国最早的“书面文学”应该起于商朝的甲骨卜辞及铜器铭文,它们包括了韵文和散文的记载,这就是散文的起源。

接着在春秋战国时代,由于社会文化变迁,提供给散文一个很好的孕育、发展环境,使散文迈向中国古典散文的第一个黄金时代。

春秋战国时代的散文可分为两大派:史传散文与诸子散文。

当时的散文之所以会大量出现、发展,成为先秦时代散文最重要的时代,是因为春秋战国之际,因为农业生产力的发展,增加了土地的利润,也增加了土地的侵占掠夺情形;且当时列国并立,竞争激烈,经常有兴亡纷争的事件发生,需要有文章记载这些事情。

于是史传散文因用而生,并且开始迅速发展。

同时,因为农业生力的发展,渐接造成商业繁荣,商人抬头。

当时有不少富商置身政治舞台,而封建制度则日趋毁坏,从此贵族没落,平民崛起。

贵族在封建制度破坏后流落民间,与庶民无异,只能以传授知识技能谋生,学术文化也从贵族专有普及于民间。

再加上社会政治的影响,一般的才智之士,可以抒发己见,用以劝谏君王,或著书立作,匡救时弊,百家争鸣局面由此产生,于是有诸子散文的产生,并且呈现长足的进步,与史传散文互相辉映。

总之,先秦时代散文能突然蓬勃发展、大放光彩,主要是受到政治经济的改变、社会阶级的变动、文化思想、文学本身的发展等因素的影响。

中国古代文学史(一)章节同步练习题答案解析目录第一编先秦文学第一章上古传说文学第二章《诗经》第三章先秦散文第四章屈原和楚辞第二编秦汉文学第一章秦汉政论及抒情、叙事文第二章司马迁与两汉史传散文第三章两汉辞赋第四章两汉诗歌第三编魏晋南北朝文学第一章建安诗歌第二章正始诗歌第三章两晋诗歌第四章田园隐逸诗人之宗陶渊明第五章南北朝诗歌第六章魏晋南北朝散文和辞赋第七章魏晋南北朝小说第四编隋唐五代文学第一章南北文学合流与初唐诗歌第二章盛唐的诗人们第三章李白第四章杜甫第五章大历诗坛第六章中唐诗歌第七章李商隐与晚唐诗歌第八章唐代散文第九章唐传奇与俗讲、变文第十章塘五代词中国古代文学史(一)第一编先秦文学第一章上古传说文学——章节练习一、单项选择题1.文学史上所谓的先秦一般是指 ( )A.殷、周到秦统一B.秦代以前C.夏代以前D.夏代到西周答案:A解析:本题考查先秦文学的起止时间。

文学史上所谓的先秦,事实上一般是指殷、周到秦统一这一历史时期。

并且,殷商史料也极匮乏,对先秦文学史比较详细的描述,是从西周初年(约公元前11世纪初)开始的。

分值:1.02.“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阕。

”这一关于原始歌舞的著名记载出自( )A.《礼记·郊特牲》B.《吕氏春秋·古乐》C.《毛诗大序》D.《吴越春秋·勾践阴谋外传》答案:B解析:无分值:1.03.“贲如,皤如,白马,翰如。

匪寇,婚媾。

”这一流畅叶韵的筮辞出自( ) A《尚书·尧典》B.《周易·贲卦》C.《淮南子·览冥训》D.《周易·中孚》九二爻辞答案:B解析:无分值:1.04.下列属于创世神话的是()A.女娲补天B.女娲造人C.鲧禹治水D.后羿射日答案:B解析:本题考查创世神话。

A、C、D三项都属于自然灾害神话。

分值:1.0二、多项选择题1.初民的口头文学主要有( )B.上古歌谣滑C.小说D.神话传说E.寓言答案:BD解析:无分值:2.02.我国流传下来的神话主要保存在A.《山海经》B.《楚辞》C.《淮南子》D.《尚书》E.《左传》答案:ABC解析:本题考查保存我国神话的古籍。