18精神分裂症药案例分析及测试

- 格式:pptx

- 大小:21.96 MB

- 文档页数:12

二甲双胍治疗奥氮平所致精神分裂症患者体质量增加及糖脂代谢紊乱的疗效分析1. 引言1.1 背景介绍精神分裂症是一种严重的精神疾病,常见于青少年和青壮年人群中。

其主要症状包括幻听、妄想、思维内容异常等,严重影响患者的日常生活和工作。

奥氮平是一种常用于治疗精神分裂症的药物,但其副作用之一是导致患者体质量增加及引起糖脂代谢紊乱,进而增加患者心血管疾病的风险。

二甲双胍是一种常用于治疗2型糖尿病的药物,具有改善糖脂代谢、减少体重等作用。

近年来,有研究表明,二甲双胍对于治疗奥氮平所致精神分裂症患者体质量增加及糖脂代谢紊乱具有一定的疗效。

本研究旨在探讨二甲双胍在治疗奥氮平所致精神分裂症患者体质量增加及糖脂代谢紊乱方面的作用机制和临床疗效,为临床治疗提供更多的依据和参考。

通过本研究的开展,有望为改善精神分裂症患者的生活质量提供新的治疗思路和方法。

1.2 研究目的本研究的目的是探究二甲双胍在治疗奥氮平所致精神分裂症患者体质量增加及糖脂代谢紊乱方面的疗效。

具体包括以下几方面的目的:1. 分析二甲双胍对奥氮平所致精神分裂症患者体质量增加的机制,探讨其可能的治疗作用机制。

2. 研究二甲双胍对糖脂代谢的调节作用,探讨其在调节患者血糖和血脂水平方面的效果。

3. 设计和实施临床试验,评估二甲双胍在治疗奥氮平所致体质量增加及糖脂代谢紊乱方面的临床疗效。

4. 对试验结果进行分析,探讨二甲双胍在临床实践中的应用价值和疗效,为临床实践提供可靠的依据。

通过以上研究目的的实现,希望可以为改善奥氮平所致精神分裂症患者的体质量和糖脂代谢状态提供有效的治疗方案和临床指导,为这一患者群体的健康管理和治疗提供科学依据。

1.3 研究意义精神分裂症是一种严重的精神疾病,患者常常需要长期服用抗精神病药物来控制症状。

一些抗精神病药物如奥氮平会导致患者体重增加和糖脂代谢紊乱的副作用,影响患者的生活质量和长期治疗效果。

寻找一种有效的治疗方法成为当前研究的焦点之一。

精神分裂症案例分析12社2 120114018 李纪丹精神分裂症患者是一类特殊的群体,很多的家属和朋友在面对家人异常行为表现的时候,不知道患者是处在一种病态的状态之下,希望能够通过解释和讲道理帮助患者减轻症状,但是往往不能如愿,患者在这种病态之下很难能够听进别人的话,对自己的状态也不是很清楚,自知力比较差,需要家属主动要求患者就医才能帮助患者改善症状。

通过《犯罪心理》中里奥.詹金斯的案例进行分析。

一、一般情况介绍里奥.詹金斯男性三十岁左右曾在疾病控制中心任实验助理二、主要症状表现里奥左臂曾患带状疱疹,对其注射疫苗进行治疗后因药效原因产生瘙痒感。

医生对其解释是药物正常反应,药效过后就会转好。

但是里奥坚持认为医生在注射疫苗时添加了蟑螂幼虫,并且医生们在合谋置他于死地。

在药效过后仍产生幻觉,看见自己手臂皮肤内有蟑螂在蠕动。

并且坚信一切都是国家和政府的阴谋,不相信医生的诊断。

曾绑架新闻调查记者想让其报道自己体内的虫子,揭露阴谋。

失败后,又绑架一名科学家。

曾抽出自己的血并认为自己的血是黑色的,自己生了病。

当科学家指出血是正常的红色时,里奥认为是科学家污染了样本。

并且在科学家指出他可能精神方面有些问题时,狂怒将科学家杀害。

曾经将自己手臂皮肤割开为了取出在其中爬行的虫子。

在餐厅会认为饮用水都有问题,已经被政府动了手脚,目的是让所有人被感染。

坚信自己正在被国家追杀,因为自己正努力将国家和政府的阴谋揭露。

会将朋友的敲门声幻听成警察上门抓捕的声音。

三、症状分析根据DSM-IV对精神分裂症的诊断标准来看特征性症状有妄想、幻觉和明显的紧张状态。

并且这些症状均在一个月内有明显表现。

社交或职业功能不良:六个月以前就从原工作单位辞职,没有再次出去工作。

表现出自起病以来在显著较长时间内,一个以上重要的方面的功能如工作、人际关系或自我照料明显的较起病前差的多。

病期:病情的持续性表现已有六个月,在这六个月内至少一个月符合特征性症状。

精神分析治疗案例

患者简介:

患者小明,男,25岁,自称在工作和生活中感到压力巨大,情绪低落,失眠严重,精神状态不佳。

经过初步评估,患者表现出焦虑、抑郁、自卑等症状,被诊断为情绪障碍。

治疗过程:

小明接受了精神分析治疗,治疗过程中,他通过与治疗师的交流,逐渐了解到自己内心深处的矛盾和冲突。

在治疗的初期,小明表现出对治疗的抵触和防御,但随着治疗的深入,他逐渐打开心扉,愿意探索自己内心的问题。

治疗效果:

经过数次治疗,小明逐渐认识到自己对于工作和生活的过度焦虑和自我要求过高,导致了他的情绪问题。

在治疗的过程中,他学会了面对自己的情绪,接受自己的不完美,并逐渐学会放下内心的包袱。

同时,他也通过治疗找到了一些解决问题的方法,学会了更好地处理压力和情绪。

结论:

通过精神分析治疗,小明逐渐摆脱了抑郁和焦虑的困扰,重拾了对生活的信心和热情。

治疗师在治疗过程中通过倾听、理解和引导,帮助患者找到了内心的平衡点,使他能够更好地应对生活中的挑战和困难。

精神分析治疗在这一案例中取得了显著的疗效,为患者的心理健康带来了积极的影响。

总结:

精神分析治疗作为一种心理治疗方法,在治疗情绪障碍、焦虑症、抑郁症等心理问题方面具有独特的优势。

通过深入挖掘患者内心的冲突和矛盾,帮助患者认识

自己的问题,解决心理困扰,重建自我认知和情感平衡。

因此,精神分析治疗在心理健康领域有着重要的意义,对于改善患者心理健康状况具有积极的作用。

1、王某,男,70岁,腹痛、腹泻5 h,诊断为急性胃肠炎,处方如下:RP:阿托品 0.3 mg × 10用法:0.6 mg 口服 3次/ d诺氟沙星 0.2 g × 24用法:0.4 g / 次口服 2次/ d分析:此处方不合理。

原因①患者是70岁男性患者,其肝肾功能已降低,一次口服0.6 mg阿托品及0.4 g诺氟沙星,剂量均偏大;②老年男性患者很可能有前列腺增生致排尿不畅现象,而阿托品可松弛泌尿道平滑肌,会加重上述症状。

应改用山莨菪碱,后者对胃肠道平滑肌解痉作用选择性高,较安全可靠。

2、李某,女,40岁,诊断为胆绞痛,所开处方如下:RP:盐酸哌替啶注射液 50 mg × 1用法:50 mg 肌内注射硫酸阿托品0.5 mg × 1用法:0.5 mg 肌内注射分析:此处方合理。

对胆绞痛患者的治疗,单用哌替啶止痛会因其兴奋胆管括约肌、升高胆内压而影响(减弱)止痛效果;若单用阿托品止痛,其解痉止痛效果较差(对括约肌松弛作用不恒定)。

二者合用可取长补短,既解痉又止痛,可产生协同作用。

3、张某,男,71岁,因下肢浮肿,胸闷、气急就诊,诊断为慢性心功能不全,处方如下:RP:地高辛片0.25 mg × 10用法:0.25 mg / 次 3次/ d氢氯噻嗪片 25 mg × 30用法:25 mg / 次 3次/ d泼尼松片 5 mg × 30用法:10 mg / 次 3次/ d分析:此处方不合理。

原因:①氢氯噻嗪能促进钠、水排泄,减少血容量,降低心脏的前、后负荷,消除或缓解静脉淤血及其所引起的肺水肿和外周水肿,但其可引起血钾降低;②泼尼松具有保钠、排钾作用,可引起水钠潴留而加重患者的水肿,同时降低血钾;③氢氯噻嗪与泼尼松合用可明显降低血钾,地高辛在低血钾时易引起中毒。

4、徐某,男,63岁,劳累后反复发作胸骨后压榨性疼痛6个月就诊,医生诊断为冠心病心绞痛,开处方如下,分析是否合理用药,为什么?RP:硝酸甘油片0. 5 mg × 30用法:0.5 mg / 次舌下含化普萘洛尔片 10 mg × 30用法:10 mg / 次 3次/ d分析:此处方属合理用药。

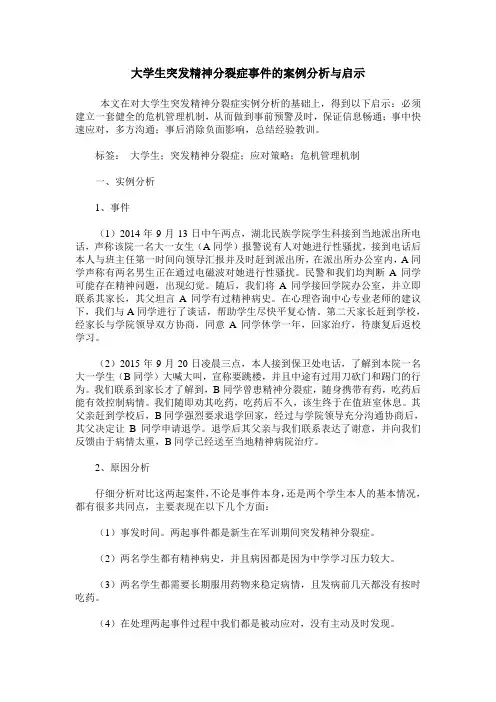

大学生突发精神分裂症事件的案例分析与启示本文在对大学生突发精神分裂症实例分析的基础上,得到以下启示:必须建立一套健全的危机管理机制,从而做到事前预警及时,保证信息畅通;事中快速应对,多方沟通;事后消除负面影响,总结经验教训。

标签:大学生;突发精神分裂症;应对策略;危机管理机制一、实例分析1、事件(1)2014年9月13日中午两点,湖北民族学院学生科接到当地派出所电话,声称该院一名大一女生(A同学)报警说有人对她进行性骚扰,接到电话后本人与班主任第一时间向领导汇报并及时赶到派出所,在派出所办公室内,A同学声称有两名男生正在通过电磁波对她进行性骚扰。

民警和我们均判断A同学可能存在精神问题,出现幻觉。

随后,我们将A同学接回学院办公室,并立即联系其家长,其父坦言A同学有过精神病史。

在心理咨询中心专业老师的建议下,我们与A同学进行了谈话,帮助学生尽快平复心情。

第二天家长赶到学校,经家长与学院领导双方协商,同意A同学休学一年,回家治疗,待康复后返校学习。

(2)2015年9月20日凌晨三点,本人接到保卫处电话,了解到本院一名大一学生(B同学)大喊大叫,宣称要跳楼,并且中途有过用刀砍门和踢门的行为。

我们联系到家长才了解到,B同学曾患精神分裂症,随身携带有药,吃药后能有效控制病情。

我们随即劝其吃药,吃药后不久,该生终于在值班室休息。

其父亲赶到学校后,B同学强烈要求退学回家,经过与学院领导充分沟通协商后,其父决定让B同学申请退学。

退学后其父亲与我们联系表达了谢意,并向我们反馈由于病情太重,B同学已经送至当地精神病院治疗。

2、原因分析仔细分析对比这两起案件,不论是事件本身,还是两个学生本人的基本情况,都有很多共同点,主要表现在以下几个方面:(1)事发时间。

两起事件都是新生在军训期间突发精神分裂症。

(2)两名学生都有精神病史,并且病因都是因为中学学习压力较大。

(3)两名学生都需要长期服用药物来稳定病情,且发病前几天都没有按时吃药。

精神分析治疗案例

患者简况:

患者小王,男,28岁,因长期焦虑、抑郁、人际关系问题等精神困扰,于近期就诊于我处。

患者从小性格内向,父母离异,母亲再婚,与继父关系不和睦。

在学业和工作上都表现出一定的成就,但对自己的要求很高,经常感到压力巨大,自卑、焦虑、抑郁情绪较为突出。

治疗过程:

患者接受了10次精神分析治疗,每次治疗时间为45分钟。

在治疗初期,患者

表现出对治疗的抗拒和不信任,对自己的问题也不愿意正视。

但随着治疗的进行,患者逐渐打开心扉,开始逐渐接受并理解自己内心的真实感受和矛盾情绪。

治疗效果:

在治疗过程中,患者逐渐认识到自己内心深处的痛苦和困惑,开始主动探索自

己的内心世界,并试图改变自己的思维方式和行为模式。

通过治疗,患者逐渐学会了如何面对和释放内心的负面情绪,学会了与他人沟通和表达自己的真实感受,人际关系得到了明显改善。

结语:

通过精神分析治疗,患者逐渐认识到自己内心深处的痛苦和困惑,开始主动探

索自己的内心世界,并试图改变自己的思维方式和行为模式。

治疗结束后,患者表现出更加积极乐观的态度,对未来充满信心,生活质量得到了显著提高。

精神分析治疗在帮助患者解决心理问题,重建自我认知和人际关系方面具有显著的疗效,对于一些长期困扰患者的心理问题有着积极的作用。

精神分裂症治愈案例精神分裂症治愈案例精神分裂症是一种严重的心理疾病,常常导致患者出现幻觉、妄想等症状,给患者及其家庭带来极大的困扰。

但是,在科学、规范的治疗下,精神分裂症是可以得到有效控制和治愈的。

以下是一位患有精神分裂症的患者成功治愈的案例。

第一部分:患者基本情况张先生,男性,28岁,大学毕业后在一家公司从事行政工作。

由于长期工作压力大、生活节奏快等原因,他在两年前开始出现情绪不稳定、思维混乱等症状,并逐渐进展为幻觉、妄想等严重表现。

他曾在当地医院接受过一段时间的药物治疗和心理咨询,但效果不佳。

第二部分:治疗过程2.1 确诊和评估张先生最终来到了某著名医院的精神科就诊。

医生对其进行了详细的身体检查、心理评估和神经系统检查,最终诊断为“精神分裂症”。

医生向张先生及其家人详细介绍了疾病的病因、发展过程和治疗方法,并制定了个性化的治疗方案。

2.2 药物治疗根据张先生的具体情况,医生为他开具了一种新型抗精神病药物,并根据其反应情况进行调整。

药物治疗在控制幻觉、妄想等严重症状方面取得了良好效果。

2.3 心理治疗除药物治疗外,医生还对张先生进行了心理治疗。

通过认知行为治疗、家庭治疗等手段,帮助他缓解焦虑、恐惧等负面情绪,并提高自我控制能力和社交能力。

此外,医生还鼓励他积极参加各种文体活动和社交活动,以增强社交能力。

第三部分:康复效果经过一年多的规范化治疗,张先生的精神状态逐渐稳定,幻觉、妄想等症状明显减轻。

他的家人也得到了有效的支持和指导,对其疾病有了更深入的了解。

最终,经过医生的评估,张先生已经达到了治愈标准,可以正常工作和生活。

第四部分:总结精神分裂症是一种严重的心理疾病,但在科学、规范的治疗下是可以得到有效控制和治愈的。

对于患者及其家人来说,及早诊断、规范治疗、积极配合是关键。

同时,社会各界也应该加强对精神卫生领域的关注和投入,为患者提供更好的医疗服务和社会支持。

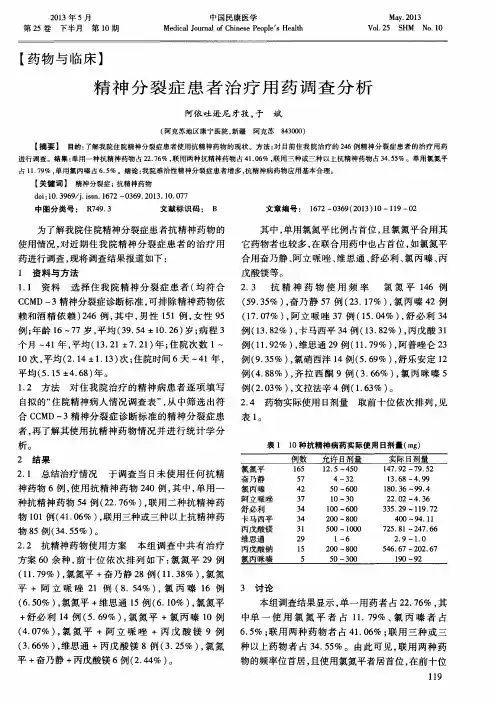

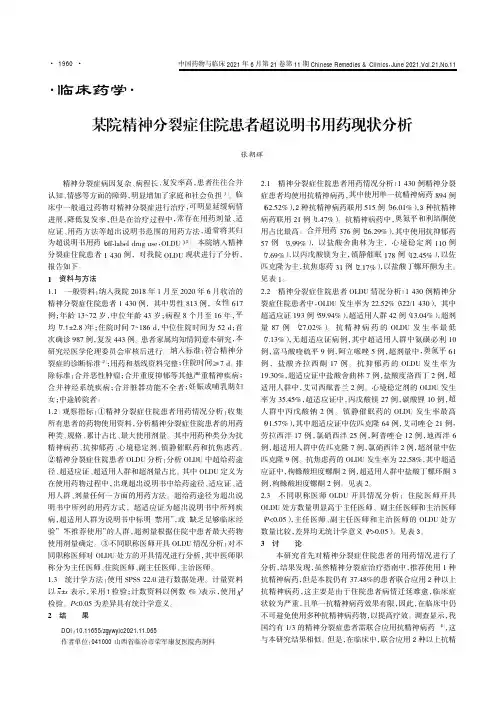

住院精神分裂症患者抗精神病药联合使用合理性的病例分析目的:探讨住院精神分裂症患者抗精神病药联合使用的合理性。

方法:将2009年6月12日以及2015年6月12日两天作为调查日,将两日笔者所在医院精神分裂症患者分为A、B组。

采用调查量表,对两组住院精神分裂症患者使用抗精神病药物的情况进行调查。

结果:A组患者居前4位的抗精神病药物为氯丙嗪、氯氮平、舒必利、利培酮。

B组患者居前4位的抗精神病药为利培酮、奥氮平、喹硫平、阿立哌唑。

联合用药的比例B组较A组有所下降,而单一用药比例上升(P<0.05)。

结论:奥氮平、利培酮等抗精神病药物,现已成为住院精神分裂患者的最常用药物,逐渐提升了精神病药物利用合理性。

标签:精神分裂症;抗精神病;联合;合理性精神分裂症患者临床表现涉及多个层次,每位患者表现的症状也各不相同,绝大多数患者起病较慢,起初对患者工作能力、学习成绩等造成影响,逐渐与人疏远,对外界各种事物不感兴趣,生活上变得懒惰,性格发生突变。

一些患者会伴有头疼、失眠、无力、精神不稳等问题[1-3]。

一部分患者起病较急,言语混乱,存在妄想症状,表现十分冲动、兴奋。

对于精神分裂症患者,在临床中一直以药物治疗为主。

近年来,单一用药的疗效逐渐显现出来,有上升的趋势[4-6]。

本次试验中通过两次精神病药物使用情况调查作为对比,对住院精神分裂症患者临床用药变化情况进行探讨,现将具体情况報告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料在2009年6月12日以及2015年6月12日两个时间点,对当天住院精神分裂症患者精神病药使用情况进行调查。

病例筛选条件:所有调查对象均符合精神分裂症诊断标准,将当日入院、出院以及诊断不明确者排除。

其中将2009年6月12日调查的患者作为A组,而2015年6月12日调查的患者作为B组。

A组共有260例,包括男184例,女76例,年龄16~66岁,平均(33.9±6.4)岁;B组患者共306例,包括男216例,女90例,年龄12~72岁,平均(38.5±7.8)岁。

精神分裂症患者抗精神病药物副作用及监测在治疗精神分裂症的过程中,抗精神病药物被广泛用于帮助患者控制症状和提高生活质量。

然而,这些药物也常常伴随着一系列副作用。

本文将讨论精神分裂症患者在使用抗精神病药物时可能面临的副作用,并强调监测这些副作用的重要性。

一、抗精神病药物的常见副作用抗精神病药物的常见副作用包括运动障碍、代谢紊乱、心血管问题和精神状态变化等。

运动障碍是最常见的副作用之一,包括帕金森样症状、肌张力障碍和不自主运动等。

代谢紊乱主要表现为体重增加、血脂升高和糖代谢紊乱等。

心血管问题方面,抗精神病药物可能导致心律失常和心脏功能障碍。

此外,长期使用某些药物还可能引起精神状态变化,如抑郁和焦虑。

二、抗精神病药物副作用的监测和管理由于抗精神病药物可能引发多种副作用,医生需要密切监测患者的症状和体征。

对于运动障碍,医生可以定期进行肌张力检查、评估步态和注意不良反应的出现。

代谢紊乱的监测主要包括测量体重、血压、血脂和血糖等指标。

对于心血管问题,医生需要进行定期心电图、心脏超声等检查。

此外,患者的精神状态也需要被密切关注,以便及时发现和处理抑郁、焦虑等情况。

三、个体化治疗策略由于不同人对抗精神病药物的耐受性和反应性存在差异,个体化治疗策略显得尤为重要。

医生需要根据患者的具体情况,选择合适的药物和剂量。

在治疗过程中,医生还需要与患者建立有效的沟通渠道,了解他们对药物的感受和副作用的表现,以便及时调整治疗方案。

此外,多学科的团队合作也对于制定个体化治疗策略至关重要,包括精神科医生、药剂师、心理治疗师等的参与。

四、药物副作用的预防与干预除了监测副作用的出现,预防和干预也是非常重要的。

首先,医生可以在开药前评估患者的状况,包括体重、心血管功能等,以便判断患者是否适合使用某一种药物。

其次,在初始治疗期间,医生可以采用较低的剂量和慢慢增加的方式,以减少副作用的发生。

此外,对于运动障碍和心血管问题,医生可以提供额外的治疗措施,如运动疗法和药物调整等。

MMPI对精神分裂症病人测试分析随着医学模式的转变,医务工作者不仅要重视疾病的临床表现及诊断结果,更要重视心理社会因素对疾病的发生、发展、转归的影响。

对精神分裂症病人作为一特殊疾病群体,我们采用国际通用的人格测定表、明尼苏达多相个性测查表MMPI,探讨病人的病理心理改变及治疗后人格特点,以指导临床康复工作。

1 对象与方法对象:为我院1999年10月~2000年3月,符合CCMD-Ⅱ-R精神分裂症诊断标准的精神病人96例,入组标准为BPRS>38分、文化程度初中以上、对MMPI中的问题能正确理解。

病人入院2周做第一次MMPI测查,经过系统抗精神病药物治疗三个月后,以BPRS减分率评定疗效,治愈或显著好转61例进行第二次MMPI测试(BPRS减分≥80%为治愈,>60%~79%为显著好转)。

61例病人中男42人,女19人;年龄18~55岁;病程3个月~22年。

诊断分型偏执型39人、未分型17人、青春型5人。

文化程度初中23人,高中17人,大专以上21人。

方法:测试采用中国版“明尼苏达多相个性测查表MMPI”,所得数据资料进行统计学处理。

61例病人治疗前后MMPI比较(±s)△:中国常模T分2 结果2.1 61例精神分裂症病人治疗前后BPRS检查,得分均值为40.63±5.99和22.88±6.63,经统计学处理,病人治疗前后BPRS得分有显著性差异(P<0.001)。

2.2 61例精神分裂症病人治疗前后MMPI结果(见表)。

3 讨论3.1 61例精神分裂症患者首次测查MMPI时,都处于疾病状态(BPRS40.63±5.99),存在大量精神症状,如突出的幻觉、妄想、怪异离奇的思维内容等。

经过三个月抗精神病药物系统治疗,精神症状大部分消失,疗效达到显好水平,BPRS分值有所下降(BPRS为22.88±6.63),说明患者病情有了很大转变。

完整版)精神病学案例分析病历一:精神分裂症患者这位患者是一名20岁的男性,因为坚信有人要迫害他,曾经三次自杀未遂,被家人送到医院治疗。

患者一年前被单位评为“先进个人”,但因此受到同事议论,导致他生闷气少语。

之后,他和女朋友闹意见,逐渐出现精神异常。

他怀疑别人说他坏话,怀疑别人对他不怀好意,甚至有路人故意冲他吐唾沫、吐痰等。

他有自言自语、自笑、追逐异性等行为,才引起家人的注意。

入院前,他有自言自语、自笑,思维内容离奇,病人自语:“我要死了,同志们再见,拜,微波控制我”,“XX,咱们结婚吧。

”对异性不礼貌。

患者病前性格敏感多疑,胆小害羞怕事。

追溯其家族史中,外祖母曾患精神病多年,后在发病时意外死亡。

患者入院后,躯体和神经系统检查都没有发现阳性体征。

精神检查发现,他有接触被动、自言自语、自笑等症状。

在医生的提问下,他谈出了以下的体验:近半年来常听到不熟悉的人的语声,有男有女,有时命令他:“去跳楼!”或者:“快去死吧。

”入院后,声音仍然命令他:“躺在床上!”有时议论他,说他“无能。

”偶尔感到脑内有声音,声音与他的思想一致,在家中曾多次闻到到死尸气味,有时感到自己的身体一会儿变大,一会儿变小。

病人坚信外界有某种“微波”在控制他的思维和行为。

喊女朋友的名字,自笑,认为我笑是仪器控制的结果。

交谈时,情感与外界环境不配合,常闭眼无声的发笑。

病人生活自理差,洗漱、更衣需督促,对今后无打算。

记忆、智能未见明显缺陷。

他否认有病。

1、该患者的精神症状包括哪些?该患者的精神症状包括感知觉障碍(命令性幻听、评论性幻听、幻嗅、感知综合障碍)、思维障碍(思维散漫、被害妄想、关系妄想、被控制感、思维化声)、情感障碍(情感不协调)和意志和行为障碍(意志减退、行为异常,包括有自杀行为和对异性不礼貌)。

2、该患者的诊断是什么?与哪些疾病需要鉴别?该患者的诊断是精神分裂症(偏执型)。

需要与心境障碍和心因性精神障碍进行鉴别。

虽然该患者有三次自杀未遂,但不是因为情绪低落,而是在幻听和妄想的支配下自杀。

精神病测试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 以下哪项不是精神分裂症的典型症状?A. 幻觉B. 妄想C. 情绪低落D. 思维紊乱2. 抑郁症患者通常表现出以下哪种情绪状态?A. 过度兴奋B. 情绪高涨C. 情绪低落D. 情绪稳定3. 以下哪个选项是焦虑症的常见表现?A. 社交恐惧B. 社交渴望C. 社交厌恶D. 社交适应4. 双相情感障碍的特点是什么?A. 情绪持续低落B. 情绪持续高涨C. 情绪高低起伏D. 情绪稳定5. 以下哪个选项是强迫症的典型表现?A. 强迫性进食B. 强迫性清洁C. 强迫性睡眠D. 强迫性运动6. 以下哪项不是人格障碍的特点?A. 情绪不稳定B. 人际关系困难C. 社会适应不良D. 思维逻辑清晰7. 以下哪个选项是精神病患者常见的认知障碍?A. 记忆力增强B. 注意力集中C. 思维逻辑混乱D. 判断力增强8. 以下哪项是精神病治疗中常用的药物类别?A. 抗生素B. 抗炎药C. 抗精神病药D. 镇痛药9. 以下哪个选项是精神病患者常见的行为问题?A. 社交能力增强B. 社交能力减弱C. 社交能力正常D. 社交能力不稳定10. 以下哪项不是精神病的诊断标准?A. 症状持续时间B. 症状严重程度C. 症状的普遍性D. 症状的特异性二、判断题(每题1分,共10分)1. 精神病患者的症状都是永久性的。

()2. 精神病患者可以通过心理治疗得到改善。

()3. 精神病患者不能正常工作和学习。

()4. 精神病患者的家庭环境对其病情有重要影响。

()5. 精神病患者不需要药物治疗。

()6. 精神病患者的症状与心理因素无关。

()7. 精神病患者的病情可以通过自我调节得到缓解。

()8. 精神病患者的病情可以通过社会支持得到改善。

()9. 精神病患者的病情与遗传因素无关。

()10. 精神病患者的病情与生物化学因素有关。

()三、简答题(每题5分,共20分)1. 请简述精神病患者的社会功能受损表现。