污染物质毒性概论

- 格式:pptx

- 大小:603.85 KB

- 文档页数:20

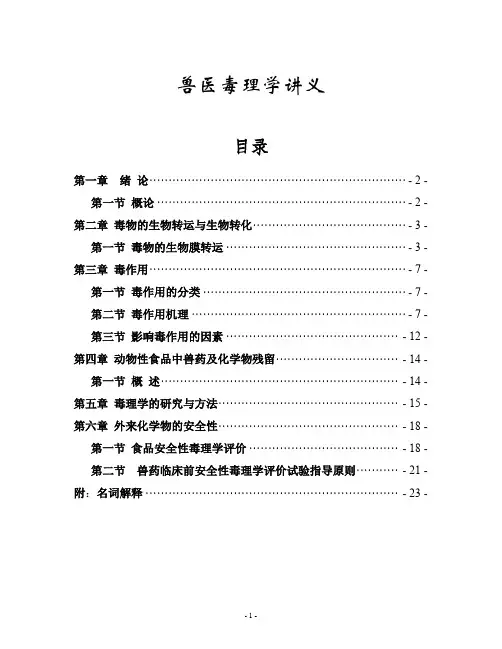

兽医毒理学讲义目录第一章绪论···································································- 2 -第一节概论 ·································································- 2 -第二章毒物的生物转运与生物转化········································- 3 -第一节毒物的生物膜转运 ···············································- 3 -第三章毒作用···································································- 7 -第一节毒作用的分类 ·····················································- 7 -第二节毒作用机理 ························································- 7 -第三节影响毒作用的因素 ·············································- 12 -第四章动物性食品中兽药及化学物残留································- 14 -第一节概述······························································- 14 -第五章毒理学的研究与方法···············································- 15 -第六章外来化学物的安全性···············································- 18 -第一节食品安全性毒理学评价 ·······································- 18 -第二节兽药临床前安全性毒理学评价试验指导原则···········- 21 -附:名词解释 ··································································- 23 -第一章绪论第一节概论一、毒理学的目的其目的在于评价工业化学物,环境污染物和其它的物质对人、畜所致的危害。

1、1962年美国海洋生物学家蕾切尔卡逊在研究了美国使用杀虫剂所产生的危害之后,出版了《寂静的春天》。

2、可持续发展的公平性原则包括:代内公平和代际公平。

3、影响近地层空气质量的因子主要包括:污染源因子、气象因子和地形因子。

4、生产者、消费者 _________ 和分解者是生态系统的三大功能类群。

5、按监测目的分,环境监测分为:监视性监测、特定 _________ 和研究性检测。

6、典型物理污染包括:噪声污染、电磁辐射、光污染、放射性污染和热污染。

7、在经济发展过程中,随着人均收入的提高环境先恶化后改善的情况,称为环境库兹涅兹曲线。

8 按照处理原理除尘装置主要分为机械除尘、湿式除尘、过滤除尘和电除尘。

9、根据不同的原则,环境划分也不同。

按环境主体,环境可分为人类环境和生物环境。

10、生态系统中能量流动有两个显著特点,一是能量在流动过程中,数量逐级—递减二是能量流动是—不循环___________ 的,—不可逆____ 的。

11、根据大气的物理性质差异和垂直运动状况,可将大气圈分为五层,分别是__对流层、—平流层、—中间层、热成层 ________ 和逸散层12、大气是由多种气体、水汽、—液体颗粒_________ 和—悬浮固体杂质_________ 成的混合物。

其组分可分为稳定组分______ 和不稳定组分 _______013、人工环境根据空间分布特点可分为___点状环境_、—■面状环境—和—线状环境一。

14、环境污染对人体健康的损害包括引起呼吸道疾病、致癌_______________ 、传染病暴发流行____ 和_损伤遗传物质_015、水中所含的杂质,按其在水中的存在状态可分为三类:_悬浮物____ 、—胶体、溶解物。

16、水体中的污染物按其种类和性质一般可以分为四大类,即一无机无毒物_、_无机有毒物____ 、—有机无毒物—和—有机有毒物—0仃、土地退化包括_土地荒漠化_ 、一土地盐碱化_ 、___土壤污染_____ 种形式。

《环境毒理学概论》实验教案第一章:环境毒理学的概念与原理1.1 环境毒理学的定义解释环境毒理学的概念,强调其研究环境因素对生物体的毒害作用。

强调环境毒理学的重要性和其在环境保护中的应用。

1.2 环境毒理学的研究方法介绍环境毒理学的研究方法,包括实验室研究和现场研究。

强调实验方法在环境毒理学研究中的应用,并解释实验设计的原则。

第二章:化学物质的毒性评估2.1 毒性评估方法介绍毒性评估的方法,包括体外实验和体内实验。

解释不同毒性评估方法的优缺点,并强调其适用性。

2.2 毒性参数的测定介绍毒性参数的测定方法,包括毒理学参数和生态学参数。

强调测定毒性参数的重要性,以评估化学物质的生态风险。

第三章:环境中有机污染物的毒理学研究3.1 有机污染物的来源和分布解释有机污染物的来源和其在环境中的分布情况。

强调有机污染物对生物体的毒害作用及其对生态系统的威胁。

3.2 有机污染物的毒性机制介绍有机污染物的毒性机制,包括吸收、分布、代谢和排泄过程。

强调不同有机污染物的毒性差异及其对生物体的影响。

第四章:环境中有机氯农药的毒理学研究4.1 有机氯农药的特性解释有机氯农药的化学特性和生物积累特性。

强调有机氯农药在环境中的持久性和对生物体的毒性。

4.2 有机氯农药的毒性评估介绍有机氯农药的毒性评估方法,包括急性毒性和慢性毒性实验。

强调有机氯农药对生态系统和人类健康的风险。

第五章:环境中有机磷农药的毒理学研究5.1 有机磷农药的特性解释有机磷农药的化学结构和作用机制。

强调有机磷农药在农业生产中的应用和环境分布。

5.2 有机磷农药的毒性评估介绍有机磷农药的毒性评估方法,包括神经毒性实验和代谢毒理学实验。

强调有机磷农药对生物体的毒性及其对生态系统的影响。

第六章:环境重金属污染的毒理学研究6.1 重金属的来源和毒性介绍环境中重金属污染的来源,如工业排放、农业使用等。

阐述重金属对生物体的毒性,包括它们的生物积累和生物放大作用。

6.2 重金属的毒性评估方法讲解评估重金属毒性的实验方法,包括急性毒性试验、慢性毒性试验和发育毒性试验。

毒理学:毒理学(toxicology)是一门研究外源因素(化学、物理、生物因素)对生物系统的有害作用的应用学科。

是一门研究化学物质对生物体的毒性反应、严重程度、发生频率和毒性作用机制的科学,也是对毒性作用进行定性和定量评价的科学。

是预测其对人体和生态环境的危害,为确定安全限值和采取防治措施提供科学依据的一门学科。

环境毒理学:《环境毒理学》是2010年6月化学工业出版社出版的图书,作者是李建政。

内容简介:《环境毒理学(第2版)》是针对环境科学、环境工程、安全工程、环境微生物、生命科学、生物技术等专业人才培养的需要而编写,涵盖了环境毒理学从分子到生态系统水平的大部分内容。

《环境毒理学(第2版)》不仅可以作为高等院校环境科学各专业本科生和研究生的教材,也可供从事环境毒理、安全工程和环境保护工作专业人员以及科研人员和管理人员阅读参考。

目录:第1章概论1.1 环境毒理学的概念及学科地位1.1.1 概念1.1.2 学科地位1.2 环境毒理学的研究对象、任务及内容1.2.1 研究对象1.2.2 主要任务1.2.3 研究内容1.3 环境毒理学的产生与发展1.3.1 毒理学溯源1.3.2 现代毒理学的产生与发展1.3.3 环境毒理学的发展1.4 环境毒理学发展趋势第2章污染物的环境生态行为2.1 污染物在环境中的迁移和转化2.1.1 污染物在环境中的迁移2.1.2 污染物在环境中的形态和分布2.1.3 污染物在环境中的转化2.2 外源化学物在生物体内的转运2.2.1 生物膜的基本结构和物质的跨膜转运2.2.2 外源化学物的吸收2.2.3 外源化学物在生物体内的分布2.2.4 外源化学物的排泄2.3 外源化学物的生物转化2.3.1 基本概念和一般机理2.3.2 生物转化的反应类型2.3.3 外源化学物对生物转化酶的诱导和抑制2.3.4 生物转化的物种和个体差异2.4 外源化学物的生物蓄积与放大2.4.1 生物蓄积和生物浓缩2.4.2 超量蓄积2.4.3 生物放大2.5 外源化学物代谢动力学2.5.1 概述2.5.2 基本概念和基本参数2.5.3 外源化学物代谢动力学模型第3章化学污染物的毒性作用3.1 基本概念3.1.1 毒物和毒性3.1.2 危险性与危害性3.1.3 剂量3.1.4 效应和反应3.2 环境污染物的毒性作用3.2.1 毒性作用的类型3.2.2 环境化学物的毒性分级3.2.3 剂量与毒性3.2.4 环境污染物的联合毒性作用3.3 外源化合物的毒性效应3.3.1 个体水平的毒性效应3.3.2 种群水平的毒性效应3.3.3 群落和生态系统水平的毒性效应3.4 外源化学物的毒性作用机理3.4.1 分子水平的毒性作用3.4.2 化学污染物的三致作用3.4.3 细胞与亚细胞水平的毒性作用3.5 影响毒性作用的因素3.5.1 环境污染物的结构与性质3.5.2 生物因素3.5.3 非生物因素3.5.4 接触条件第4章环境毒理学方法论4.1 生物学指标的概念及应用原理- 4.1.1 生物学指标的概念4.1.2 生物学指标的选择与应用基础4.2 生物耐受性与指示作用4.2.1 生物耐受性机制4.2.2 敏感性指示种和耐污性指示种4.3 生物学指标4.3.1 生化标志物的选择原则4.3.2 常用分子生物标志物4.3.3 指示生物4.3.4 种群和群落指标4.4 环境毒理学模型4.4.1 毒理学模型的分类4.4.2 常见的模型种类4.4.3 环境毒理学模型的优点和不足4.5 生态系统毒理学研究方法4.5.1 中宇宙和微宇宙4.5.2 全系统操控4.6 研究方法的选择4.7 复合污染的研究方法4.7.1 研究的技术路线4.7.2 试验材料的选择4.7.3 实验方法的选择及条件确定4.7.4 实验设计第5章无机污染物的毒性效应5.1 金属污染物的生态行为和毒性5.l.1 汞5.1.2 铅5.1.3 镉5.1.4 铬5.1.5 铜5.1.6 镍5.1.7 铊5.2 非金属污染物的生态行为和毒性5.2.1 硒5.2.2 磷5.2.3 氟5.2.4 砷5.2.5 臭氧5.2.6 氯气5.3 非金属无机化合物的生态行为和毒性5.3.1 一氧化碳5.3.2 二氧化硫5.3.3 氮氧化物5.3.4 氰化物5.4 颗粒物5.4.1 性质5.4.2 污染源5.4.3 颗粒物的毒性第6章有机污染物的毒性效应6.1 农药6.1.1 农药的环境行为和环境效应6.1.2 有机氯农药6.1.3 有机磷农药6.1.4 氨基甲酸酯类农药6.1.5 苯氧羧酸类除草剂6.1.6 二吡啶基除草剂6.1.7 三嗪类除草剂6.2 多氯联苯6.2.1 理化性质6.2.2 吸收、分布与排泄6.2.3 毒性效应6.3 多环芳烃6.3.1 环境中多环芳烃的来源6.3.2 理化性质6.3.3 环境行为6.3.4 吸收、分布与排泄6.3.5 毒性效应6.3.6 致癌机理6.4 二噁英类化合物6.4.1 环境中二噁英的来源6.4.2 理化性质与环境行为特征6.4.3 吸收、分布与排泄6.4.4 毒性效应6.4.5 分子毒性机理6.5 环境内分泌干扰物6.5.1 来源与分类6.5.2 毒性作用机制6.5.3 对雄性生殖系统的影响6.5.4 对雌性生殖系统的影响6.5.5 致癌毒性6.6 石油6.6.1 石油污染物的环境行为6.6.2 石油污染的环境效应6.6.3 原油及石油馏分的毒性效应第7章辐射与超声波的毒性效应7.1 电离辐射的生物效应7.1.1 辐射源7.1.2 辐射生物效应的分类7.1.3 分子水平的毒性效应7.1.4 细胞与亚细胞水平的毒性作用7.1.5 个体水平的毒性效应7.1.6 生态效应7.1.7 实例研究——切尔诺贝利事件7.2 光辐射的生物效应7.2.1 光辐射及其生物吸收7.2.2 组织损伤效应7.2.3 生物大分子损伤效应7.3 电磁辐射的生物效应7.3.1 生物体对电磁能量的吸收7.3.2 热效应、非热效应和累积效应7.3.3 三致作用及对植物的诱变作用7.3.4 对生物体结构和功能的不良影响7.3.5 电磁辐射对基因的影响7.4 超声波与噪声的生物效应……第8章生理毒素与病原微生物的毒理学作用第9章环境毒理学分论第10章环境毒理学常用研究方法第11章生态风险评价参考文献。

名词解释或简答:1、环境容量:一定环境所能容纳污染物的最大负荷称为环境容量,即一定环境所能承担外加的某种污染物的最大允许负荷量。

2、生物放大作用:在同一条食物链上,高位营养级生物体内污染物的浓度大于低位营养级生物的现象3、超城市化:一些发展中国家,大批劳动力盲目从农村涌入城市,致使大城市人口急剧增加,超过了城市设施、区域资源和环境的负荷能力,从而带来就业困难、住房拥挤、交通阻塞、环境污染、治安恶化等一系列社会问题和环境问题,这种现象称为“超城市化”。

4、水体富营养化:水体富营养化是一种氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象。

5、二次污染物:从污染源排出的一次污染物与大气中原有成分、或几种一次污染物之间,发生了一系列的化学变化或光化学反应,形成了与原污染物性质不同的新污染物,称为二次污染物。

6、面源污染:指以面积形式分布和排放污染物造成污染的发生源。

(比较点源污染与面源污染:点源污染"是指有固定排放点的污染源,指工业废水及城市生活污水,由排放口集中汇入江河湖泊。

如企业,面源污染则没有固定污染排放点,如没有排污管网的生活污水的排放。

)7、水体自净作用:各类天然水体都有一定的自净能力。

污染物质进入天然水体后,通过一系列物理、化学和生物因素的共同作用,使排入的污染物质的浓度和毒性自然降低,这种现象称为水体的自净。

8、光污染:光污染泛指影响自然环境,对人类正常生活、工作、休息和娱乐带来不利影响,损害人们观察物体的能力,引起人体不舒适感和损害人体健康的各种光。

从波长10nm-1mm 的光辐射,即紫外辐射、可见光和红外辐射,在不同的条件下都可能成为光污染源。

9、排污交易:指环境管理部门制定总排污量上限,按照此上限发放排污许可证,排污许可证可以在市场买卖。

10、全球环境问题:是指具有普遍性和跨国性、现实和潜在影响大、强度大、作用时间长等特点的影响人类正常生活和生存质量的重大环境问题。

11、环境与环境工程:环境既包括以空气、水、土地、植物、动物等为内容的物质因素,也包括以观念、制度、行为准则等为内容的非物质因素;既包括自然因素,也包括社会因素;既包括非生命体形式,也包括生命体形式。

生物学中的环境毒理学知识点生物学中的环境毒理学是研究生物体在环境中接触到的化学物质所产生的毒性效应的学科。

它主要关注化学物质对生物体的毒性、机制和评估,并研究如何减少或消除毒理效应。

本文将介绍一些环境毒理学的知识点。

一、毒物的分类1. 有机毒物和无机毒物:有机毒物是由碳元素构成的化合物,如农药、柴胡酮等;无机毒物是无机物质,如重金属(铅、汞)、酸碱等。

2. 急性毒物和慢性毒物:急性毒物是在短时间内接触下产生急性毒性的物质,如氰化物;慢性毒物是长期接触或低剂量接触下产生慢性毒性的物质,如苯等。

二、毒性评估1. 毒物的吸收、分布、代谢和排泄:毒物通过吸入、经皮肤吸收、摄入等途径进入生物体后,会经过吸收、分布、代谢和排泄过程。

这些过程直接影响毒物的毒性程度和持续时间。

2. 毒物对细胞的作用机制:毒物可以对细胞和器官产生直接或间接的毒性作用,如损害细胞膜、干扰细胞代谢等。

3. 毒性评估方法:毒性评估是判断化学物质毒性及其潜在危害的过程。

常用的评估方法包括实验动物模型、细胞毒性实验和体外试验等。

三、环境毒理学的应用领域1. 环境污染监测:环境毒理学可以用于监测环境中的化学物质污染情况,对于发现和评估潜在的污染源及其对生物体的危害起到重要作用。

2. 毒性评估与风险评估:环境毒理学可以对环境中存在的化学物质进行毒性评估,并结合暴露评估,综合判断其对人类及生态环境的潜在风险。

3. 毒物治疗与防护:环境毒理学还涉及对毒物中毒的治疗和防护措施的研究,寻找相应的解毒剂及防护手段。

四、环境毒理学的挑战与前景1. 多因素交互作用:环境毒理学研究中,需要考虑到化学物质之间、化学物质与环境之间的相互作用,以及环境因素对化学物质毒理的调节作用。

2. 系统毒理学的发展:系统毒理学是最近发展起来的一种研究方法,它将多学科知识相结合,从分子水平到整体水平,全面了解化学物质对生物体的影响。

3. 毒性预测与替代方法:为了减少动物实验的使用,环境毒理学研究也在不断发展替代方法,如体外试验、计算机模拟等,以更准确地预测化学物质的毒性。

多环芳烃的污染概论概述多环芳烃(PAHs)是一类由两个以上的苯环组成的有机化合物,常见于石油和煤焦油等燃料的燃烧过程中。

它们在环境中普遍存在并具有潜在的毒性和致癌性。

本文将探讨多环芳烃的来源、环境行为、影响以及可能的应对措施。

来源•工业排放:石油炼化、化工生产等工业过程中产生的废气和废水中含有多环芳烃。

•燃烧排放:煤炭、石油等燃料的燃烧释放出多环芳烃,污染大气和土壤。

•土壤污染:多环芳烃可在土壤中长期富集,通过污染的土壤影响植物生长和土壤质量。

•水体污染:多环芳烃会溶解在水中,污染河流和湖泊,危害水生生物和人类健康。

环境行为•大气中的传播:多环芳烃可以随着大气污染物一起传播,通过空气呼吸或沉降到土壤和水体中。

•土壤中的迁移:多环芳烃在土壤中具有较高的吸附性,可以长时间滞留在土壤中并逐渐向深层渗透。

•水体中的积累:多环芳烃在水体中难以降解,易被水生生物吸收并逐渐富集在食物链中。

影响•生态影响:多环芳烃对生物多样性有负面影响,会导致水生生物死亡、植物受损等生态问题。

•人体健康:多环芳烃被认为对人体健康有潜在危害,长期暴露会增加癌症、免疫系统疾病等风险。

•土壤质量:多环芳烃的积累会降低土壤的肥力和透水性,影响农作物生长和土地可持续利用。

应对措施•规范排放:相关工业企业应加强污染治理设施的建设和运行,减少多环芳烃的排放。

•环境监测:加强对大气、水体和土壤中多环芳烃的监测,及时发现和防范污染风险。

•生态修复:针对多环芳烃污染的土壤和水体进行生物修复或化学修复,恢复生态环境健康。

结论多环芳烃作为一种常见的环境污染物,对生态环境和人类健康都造成潜在危害。

应加强源头治理、监测和修复工作,共同保护我们的环境和健康。