课程与教学论.doc.pdf

- 格式:pdf

- 大小:365.78 KB

- 文档页数:29

单选题1.要开发()课程,各学科课程的标记必须消失。

A.广域B.融合C.相关D.活动答案:D2.研究课程与教学的理论基础一般需要考虑心理学基础、()基础、社会与文化学基础。

A.教育学B.社会科学C.自然科学D.哲学答案:D3.根据评估参照的标准不同,可将教育评估分为:A.诊断性评估、形成性评估与终结性评估B.定性评估与定量评估C.自我评估与他人评估D.相对评估与绝对评估答案:D4.德国教育家根舍因首创A.发现法B.结构主义的课程论C.要素主义的课程论D.范例教学理论答案:D5.下列哪一句成语是比喻弟子恭敬接受师教?A.程门立雪B.老蚌出明珠C.实繁有徒D.甘棠有荫答案:A6.加涅按照学生的学习结果,把学习分为五类,它们是A.意义学习、机械学习、发现学习、接受学习、研究性学习B.辨别学习、具体概念学习、定义概论学习、简单规则学习、高级规则学习C.信号学习、刺激—反应学习、动作链索学习、言语联想学习、辨别学习D.理智技能、认知策略、言语信息、动作技能、态度答案:D7.()是根据特定的教育价值观及相应的课程目标,从学科知识、当代社会生活经验或学习者的经验中选择课程要素的过程。

A.课程编制B.课程开发C.课程实施D.课程选择答案:D8.认为“教师的角色是课程开发者”,这是课程实施的A.忠实取向B.相互适应取向C.主体取向D.课程创生取向答案:D9.五六十年代出现了所谓的“三大新教学论流派”,()是其中之一。

A.行为主义教学论B.人本主义教学论C.尝试教学论D.发展性教学论答案:D10.在“学科结构运动”中诞生的一种新的课程形态是A.学术中心课程B.社会问题中心课程C.儿童活动中心课程D.人格中心课程答案:A11.教师在课堂上通过各种提示活动教授课程内容、学生接受并内化这些内容的教学方法类型为A.共同解决问题型B.启发型C.提示型D.自主型答案:B12.“非指导性教学”模式的创立者是A.斯金纳B.赞可夫C.罗杰斯D.布鲁纳答案:C13.认为“教学就是从外部对心灵进行塑造”的教学观可以简称为A.塑造说B.展开说C.预成说D.内烁说答案:A多选题1.校本教研的形式有哪些A.教师个人的自我反思B.学校的领导培训C.教师集体的同伴互助D.专业人员的专业引领2.发展性评价体系应包括以下哪几个步骤A.明确评价内容和标准B.设计评价工具C.对反映学习情况的资料进行搜集和分析D.制定促进学生发展的改进计划答案:A,B,C,D3.课程评价的发展大约经历了哪几个时期A.测验时期B.描述和判断时期C.评价时期D.建构时期答案:A,B,C,D4.以下不是奥苏贝尔有意义学习的心理机制是A.顺应B.同化C.联想D.平衡答案:A,C,D5.在学习经验的组织方面,以下()是泰勒提出的指标。

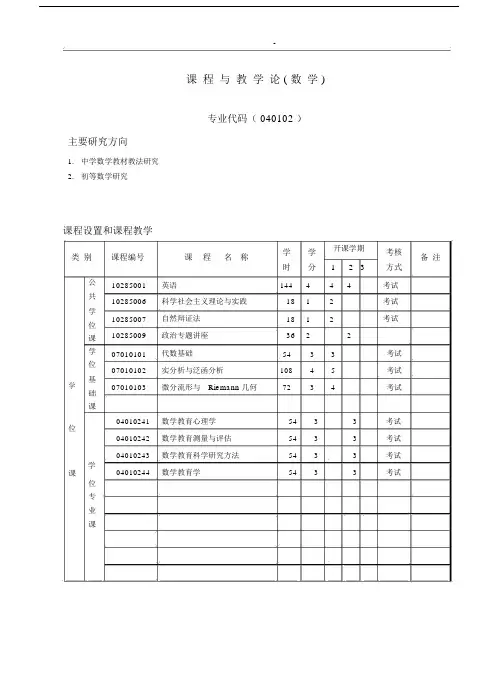

-课程与教学论 ( 数学 )专业代码( 040102 )主要研究方向1.中学数学教材教法研究2.初等数学研究课程设置和课程教学类别公共学位课学位基学础课位课学位专业课课程编号课程名称学学开课学期考核备注时分1 2 3方式10285001英语144444考试10285006科学社会主义理论与实践1812考试10285007自然辩证法1812考试10285009政治专题讲座362207010101代数基础5433考试07010102实分析与泛函分析10845考试07010103微分流形与Riemann 几何7234考试04010241数学教育心理学5433考试04010242数学教育测量与评估5433考试04010243数学教育科学研究方法5433考试04010244数学教育学5433考试-课程设置和课程教学(续)类别课程编号课程名称学学开课学期时分 1 2 3 04010245数学方法论与数学文化概论543304010246数学教育国际比较543304010247中学数学建模与CAI543304010248奥林匹克数学543304010249中学数学现代基础543304010250教育研究方法与论文写作5433非选07010304概率论基础7244 10285002日语(二外)144310285003俄语(二外)1443学10285004法语(二外)144310285005德语(二外)1443修位课课考核备注方式考试考试考试考试考试考试考试考试第二学年考试第二学年考试第二学年考试第二学年10285010文献阅读1考查必修学术研讨和学术报告1考查10285011环节210285012实习活动考查。

1.结合你所学或熟知的学科专业,尝试用课程研究的方法分析一门课程的课程属性(25分)。

2。

什么是深度教学?结合你所学或所熟知的学科(语/数..。

),谈谈这门课程要发展学生哪些能力/素养?如何进行这门学科的深度教学? (25分)3。

学术界对“什么是知识”的看法有多种,知识观的冲突归结于知识观立场的分歧,在批判哲学和心理学视域下的知识观后,谈谈教育学立场下的知识理解。

(25分)4。

论证“人在教学中”,并理解“教学回归生活世界"的内话。

(25分)5.运用结构主义思维方式, 分析教学过程的运作特性。

(25分)1。

属性,是事物最基本的特性。

每门学科都有其特定的课程属性。

生物学是自然科学的一门基础学科,是研究生命现界和生命活动规律的科学.国家颁布的生物课程标准针对不同学段,对生物学科的课程性质作如下描述“义务教育阶段的生物学课程是国家统规定的、以提高学生物科学素养为主的学种课程,是科学教育的重要领城之一。

”高中教育阶段的主物学课程是以提高学生生物学核心素养为宗旨的学科课程是树拉社会主义核价值观,实现立“德树人”根本任务和重要载体.有关学者也对生物学科的学科特征进行了探讨,尚未系统地归纳出全面完整的生物课程属性。

生物学科能作为课程而被学生学习,首先是凭借其深刻而富有意义的理论性内容。

其次教学内容可用于指导日常生活中的实际问题,具有实到性的意义。

其三,生物课程也具有传播生物方化的功能。

因此我将从理论性属性,实践性属性,文化性属性三个方面来分析生物课程的属性.(一)理论性属性综合为生命性、科学性和思想性三个方面1.生命性:生物学是以生命现象、生命活动规律为研究对象的科学。

生命性是生物课程最本质的属性,主要体现在以下几个方面:(1)生物知识:在知识内容上,生物课程涵盖了植物学、动物学、生态学、细胞生物学、遗传学、分子生物学等相关生物知识.在知识层次上,由大分子物质、细胞谈起,在组织、器官、个体、种群、生态系统乃至整个生物圈,对生命从微观到宏观作了整体描述。

第一讲课程与教学论概要1明确课程与教学论的研究对象2了解课程与教学论的发展历史3理解并掌握当代课程与教学的关系本讲学习目标第一节课程与教学论的研究对象研究对象当大家第一次看到“课程与教学论”这个课程名称时,会想到什么?一、课程论的研究对象作为教育科学的一个分支学科,课程论的研究对象主要是中小学课程设计、课程实施与课程评价的基本理论与实践问题。

其实,关于课程论的研究对象,学术界还有一些不同的观点。

代表性观点如下:课程现象说。

即课程论就是研究课程及其现象的学科。

课程问题说。

即课程论是研究中小学课程问题的学科。

“教学论应该为解决教学问题而研究一般教学规律;以研究一般教学规律来帮助解决教学问题。

”(王策三, 1985)“现代教学论的研究对象与任务在于探讨教学的本质与有关规律,寻求最优化的教学途径与方法,以达到培养社会所需人才的目的。

”(李秉德, 1991)“教学理论是对教学活动规律的探索与研究,是对‘教’的规律的描述;但相对于描述性理论的学习理论来说,教学理论在整体上属于规定性理论。

”(王逢贤, 2000)作为教育科学的一个分支学科,教学论主要研究中小学教学的基本理论与实践问题。

学术界还有一些对教学论研究对象的不同表达如下: 二、教学论的研究对象三、课程与教学论的研究对象作为教育科学中相对较新的一个分支学科,课程与教学论主要研究中小学课程与教学的基本理论与实践问题。

其实,课程与教学论是教学论与课程论研究发展到一定阶段,进行领域整合的结果。

西方学者多持“要素论”立场,认为课程与教学论的研究对象是各种具体的课程教学变量和教学要素。

(黄甫全, 2002)苏联和我国的学者则较为侧重于“规律论”的观点,认为课程与教学论是研究有关课程与教学的现象、问题,并揭示教学规律的学科。

(陈旭远, 2012)目前国内不同的课程与教学论内容体系小结Ø课程论的研究对象:课程论主要研究中小学课程的基本理论与实践问题。

比如:课程计划、课程实施和课程评价等。

1. 课程与教学(1)教学教学是教师的教和学生的学所组成的一种人类特有的人才培养活动。

通过这种活动,教师有目的、有计划、有组织地引导学生积极自觉地学习和加速掌握文化科学基础知识和基本技能,促进学生多方面素质全面提高,使他们成为社会所需要的人。

教学的任务包括:向学生传授系统的科学知识,训练学生形成基本技能、技巧,发展学生的智力和能力。

培养学生具有坚定正确的政治方向、辩证唯物主义的世界观和共产主义的道德品质。

使学生身体正常发育,健康成长。

培养学生具有正确的审美观点和感受美、鉴赏美和创造美的知识和能力。

使学生掌握现代工农业生产的基本知识,学会使用基本生产工具的技能。

教学要高质量高效率地完成上述任务,一个至关重要的方面是必须遵循教学规律,处理好间接经验和直接经验相结合的关系,传授知识和提高思想觉悟的关系,传授知识和发展智力的关系,以及发挥教师的主导作用与调动学生积极性、自觉性的关系。

(2)课程课程是指学校学生所应学习的学科总和及其进程与安排。

广义的课程是指学校为实现培养目标而选择的教育内容及其进程的总和,它包括学校老师所教授的各门学科和有目的、有计划的教育活动。

狭义的课程是指某一门学科。

当课程被认识为知识并付诸实践时,一般特点在于:A课程体系是以科学逻辑组织的;B课程是社会选择和社会意志的体现;C课程是既定的、先验的、静态的;D课程是外在于学习者的,并且是凌驾于学习者之上的。

课程包括文化课程、活动课程、实践课程、隐性课程。

文化课程包括国家课程、地方课程、校本课程,活动课程包括阳光体育、大型活动、兴趣小组生会、团委等学生团体组织的自主活动、综合实践活动,隐性课程包括除了上述几类课程,一切有利于学生发展的资源、环境、学校的文化建设、家校社会一体化等。

2. 教学设计的基本过程教学设计是综合多种学科理论和技术研究成果的学科,其主要理论基础有学习理论、教学理论、系统理论和传播理论等,每一种理论都从不同的视野对教学设计的形成与发展产生了重要的影响(转引自何克抗等,2005),其中学习理论是四种理论中最重要的理论基础。

语文课程与教学论语文课程内涵语文课程是中小学教育中为了学生语文素养的养成和发展而设计的教育性经验。

语文课程意识所谓“课程意识”,就是在教学中,不仅仅只关注和思考“怎么教”的问题.还要关注和思考“教什么”和“为什么教”的问题,关注和思考“教学内容”及其“价值”问题。

语文教学的含义学校的语文教学活动,是一种有计划、专门化的在教师组织和指导下的言语学习活动。

语文课程标准语文课程标准是国家教育行政机关按照国家的教育方针、教育法规,用纲要的形式来规范语文课程的指导性文件。

功能教材编写的依据、实施教学的依据、评价教学的依据、考试命题的依据语文的含义(一)由语文的由来来看,语文是基础教育中的一门学科,是一个基础教育的学科名称。

(二)从内容上看,语文包含语言与言语,涵盖了听、说、读、写,涵盖了语文教学的全部内容。

语文课程性质工具性“工具性”主要着眼于语文课程培养学生语文运用能力的实用功能和课程的实践性特点,中小学设置语文课程,是指导学生正确地理解和运用祖国的语言文字,使他们具有基本的听、说、读、写的能力。

体现工具性注意事项•着重培养学生的语文实践能力•重视学生的语文实践活动•重视开辟语文学习资源和实践机会人文性“人文性”主要着眼于语文课程对于学生思想感情熏陶感染的文化功能和课程所具有的人文学科的特点。

人文性目标在于提高个体的民族文化素质、文化品位和传承祖国民族文化,促进个性的健康成长和健全人格的养成。

体现人文性的注意事项•注意语文课程的价值取向。

•重视语文的熏陶感染作用。

•尊重学生在学习过程中的独特体验。

工具性与人文性的统一(2010年考题)强调语文学科的人文性而不能取消它的工具性强调语文学科的工具性而不能淡化它的人文性工具性是基础, 人文性是核心,两者相辅相成, 不可机械割裂。

语文课程目标语文课程目标就是从语文学科的角度规定的语文课程人才培养的具体规格和质量要求。

是指通过具体的语文教学内容和教学活动使学生在某一时间内预期要实现的变化结果。

课程与教学论“课程与教学论”是“教育学”领域的一个概念,属于是“教育学”的二级学科。

“教育学”包括教育学、心理学、体育学3个一级学科。

其中一级学科“教育学(0401)”又包含“教育学原理”(040101),“课程与教学论(040102)”、“教育史(040103)”、“比较教育学(040104)”、“学前教育学(040105)”、“高等教育学(040106)”、“成人教育学(040107)”、“职业技术教育学(040108)”、“特殊教育学(040109)”,“教育技术学(040110)”等十个下位学科。

因而,“课程与教学论”属于是“教育学”的二级学科。

[1]作为专业目前,一些部属和省属师范院校都招收“课程与教学论”专业硕士研究生,少数学校招收博士研究生。

“课程与教学论”这一学科下面有包含有“课程论”、“教学论”“学科教学论(语文教学论、数学教学论、物理教学论、化学等教学论等三级学科)”。

经常有不同学科的教师羡慕地跟我说,“你们的美术课最好上啦,学生上课积极性很高,上课轻松。

”哎!我想想,如果真如他们所说的那样就好了。

那真可以说明这位美术教师的教学能力很强。

上好美术课,是每个美术教师的追求,也是每个学生的期望。

我一直在思考,如何来调动他们的积极性,让课堂既活泼又生动呢?在思考的同时,我在一次次实践的检验中寻找答案。

一节课要充分利用好,又要学生兴趣能提高,就须让精彩纷呈的艺术有机的与课堂教学互相利用,使各类艺术互相渗化,保持课堂内容的新鲜感例如我在上《校园的春天》一课的时候,我让学生找有关标志设计的资料,让他们做课堂的主人,并结合2008年中国奥运会,展开学生们的兴趣被大大激发。

课改后,中学美术课更重视的是激发学生的创造精神和培养学生的实践能力,教师要积极为学生创造好的学习环境,增加文化内涵,传统美术教学只重视专业知识与技能的传授,脱离学生日常生活,这种学习观念不仅很难培养学生的创造精神在新课改下教师应鼓励学生在欣赏活动中开展探究性的,我总结了自己在上课时的一些优缺点。

1632年,捷克夸教育家夸美纽斯的《大教学论》是教学论学科诞生的重要标志。

是教学论作为独立学科存在的重要里程碑。

1806年德国教育家赫尔巴特的《普通教育学》是继《大教学论》之后的又一里程碑,作为教育学和教学论发展成熟的基本标志。

1918年,美国学者博比特的《课程》是课程论作为独立学科诞生的标志。

1949年泰勒的《课程与教学的基本原理》是现代课程论学科发展上具有里程碑意义。

(现代课程理论之父)(行为目标之父)课程是指“学校教学的内容及其进程的安排”二、与课程相关的概念1.教学内容:指“教什么”的问题,而课程还包括“怎样教”的问题。

两个概念的外延不一样。

教学内容还存在形态的划分问题2.教学进程:是“怎么教”这个问题里的时间组合问题。

教学进程还有计划的进程和动态的临时处置的进程。

3.学科:指教学科目。

从各门科学领域里(文化领域里),以教育的视点选择部分内容(知识或技能),分门别类并以心理学视点系统化组织起来实施的课程,即学科课程。

学科课程是现代学校课程的主体。

4.科目:强调分科的形式,如课程表上的“语文”“体育”“音乐”等。

科目与学科的区别主要是,后者强调了内容。

5.知识:与技能、价值观并列,是学校课程内容的一个主要方面。

6.经验:是学校课程内容和实施的一个主要方面。

7.活动:是学校课程的内容;也是课程实施的途径和方式。

8.计划或方案:有人认为计划即课程;但计划是静止的,课程还有实施的动态意义。

课程与计划有密切相关。

三、当代各种各样的课程形态(课程类型)1、知识本位课程、儿童本位课程和社会本位课程2、学科课程与活动课程3、分科课程和综合课程4、显性课程与隐性课程5、必修课程与选修课程四、影响课程发展的外部因素(社会、儿童、知识)影响课程发展的内部因素(学制、课程传统、课程理论、课程规律)课程目标:根据教育宗旨和教育规律而提出的课程的具体价值和任务指标。

五、课程目标的取向1.课程目标的价值取向1)知识本位的价值取向,反映学科的价值,把人类文化遗产中最具学术性的知识看成课程中不可缺少的因素,学术系统性是课程的基本形式。

课程与教学论一.课程是指“学校教学的内容及其进程的安排”施良方教授归纳课程的六个定义课程是教学科目;课程是有计划的教学活动;课程是预期的学习结果;课程是学习经验;课程是社会文化的再生产;课程是社会改造。

这六个定义,课程是教学科目/课程是教学活动/课程是学习经验,最值得注意。

古德莱特的层次定义课程处于五种状态:即理想的课程官方正式的课程理解的课程实际运作的课程实际体验的课程二、与课程相关的概念1.教学内容教什么”的问题,而课程还包括“怎样教”的问题。

两个概念的外延不一样。

2.教学进程“怎么教”这个问题里的时间组合问题。

教学进程还有计划的进程和动态的临时处置的进程。

3.学科教学科目4.科目强调分科的形式科目与学科的区别主要是,后者强调了内容。

5.知识与技能、价值观并列,是学校课程内容的一个主要方面。

6.经验7.活动学校课程的内容;也有人认为是课程实施的途径和方式。

8.计划或方案计划是静止的,课程还有实施的动态意义。

课程与计划又密切相关。

三、课程的表现形式从文本形式看,课程有多种表现形式。

1.课程计划:关于学校课程的宏观规划,规定学校课程门类、各类课程的学习时数以及在各年级的学习顺序、教学时间的整体规划等。

课程计划一般由国家教育行政部门负责。

2.课程标准:主要指学科课程标准,一般概要地规定某门课程的性质与地位、基本理念、课程目标、内容标准、课程实施建议等。

课程标准和过去的教学大纲有联系,但二者还是有区别。

3.教科书和其他教学材料,这被看成实施课程的资源和载体。

四、当代各种各样的课程形态1.知识本位课程、儿童本位课程、社会本位课程2.学科课程与活动课程3.分科课程和综合课程4.显性课程与隐性课程5.必修课程与选修课程倾向于从知识本身的逻辑出发,强调知识自身的需要和价值的课程称为知识本位课程。

有系统性特点。

倾向于从儿童的心理发展逻辑出发,突出强调儿童的兴趣和需要的课程,称为儿童本位课程。

倾向于从社会的现状出发,强调社会当前的需要的课程,可称为社会本位课程。

第一章课程与教学研究的历史发展1.1918年,美国著名教育学者博比特出版《课程》一书,一般认为,这是课程成为一门独立研究领域的标志。

2.科学化课程开发理论的早期发展:博比特与査特斯的贡献。

3.博比特是科学化课程开发理论的奠基人、开创者。

4.在课程论发展史上,博比特第一次把课程开发视为一个专门的学术研究领域,并进而开启了课程开发科学化的历程。

5.科学化课程开发理论发展的里程碑:拉尔夫·泰勒的贡献6.他是现代课程理论的重要奠基人,是科学化课程开发理论的集大成者。

由于对教育评价理论、课程理论的卓越贡献,泰勒被誉为“当代教育评价之父”、“现代课程理论之父”。

1949年,泰勒又出版了《课程与教学的基本原理》,《课程与教学的基本原理》也因而被誉为“现代课程理论的圣经”。

7.20世纪50年代末至60年代末,西方世界发生了一场指向教育内容现代化的课程改革运动,即“学科结构运动”重建课程。

在这场运动中,诞生了一种新的课程形态————“学术中心课程”。

8.实践性课程开发理论:施瓦布的贡献9.在施瓦布看来,课程是由教师、学生、教材、环境四个要素构成,这四个要素间持续的相互作用便构成实践性课程的基本内涵。

10.课程领域的概念重建:追求“解放兴趣”11.当今美国著名课程理论家派纳在新近出版的著作《理解课程》中指出,美国课程研究领域自20世纪70年代中期以来发生了重要的“范式转换”:由“课程开发”范式转向“课程理解”范式。

12.启蒙时期教学论的确定:拉特克与夸美纽斯的贡献13.在教育史上,第一个倡导教学论的事德国教育家拉特克,自称“教学论者”。

14.夸美纽斯,捷克著名教育家,理论化、系统化的教学论的创立者。

《大教学论》目的是阐明“把一切事物教给一切人类的全部艺术”,本书标志着理论化、系统化的教学论的确立。

15.为达到这种教育目的,夸美纽斯确立起了其教学原理:①教学以自然为鉴的原理;②兴趣与自发原理;③活动原理;④直观原理;16.启蒙时期教学论的发展:卢梭与裴斯泰洛齐的贡献17.卢梭教育名著《爱弥儿》被认为是继柏拉图《理想国》之后西方最完整、最系统的教育论著,影响深远。

《课程与教学论》教学大纲第一部分说明二、课程的性质和课程目标《课程与教学论》是教育学专业学生的必修课程之一。

也以通选课的形式为有志于从事教育工作或关心关注教育事业的其他专业的学生开设。

课程与教学是学校教育的核心问题,是实施素质教育、保证教育质量的关键所在。

通过本课程的学习,旨在帮助学生学习掌握课程与教学的基本理论,学会运用课程与教学的基本原理观察、分析、解决教育实践中的具体问题,开展课程与教学设计、实施、评价等相关工作,为学生今后从事中小学教育、教育理论研究、教育管理等工作奠定基础。

三、本课程教学的具体要求(一)理论和知识方面本课程的主要内容包括课程与教学的界说和课程与教学观的构建、课程与教学论的历史考察、课程与教学设计、课程与教学目标、课程与教学的内容、课程实施与教学过程、课程与教学评价等方面。

(二)能力和技能方面养成关心思考基础教育课程改革的意识,学会运用有关理论来观察、分析、解决基础教育实践中的具体问题,能够开展课程与教学设计、实施、评价等相关工作。

五、教材与推荐读物1.张传燧:《课程与教学论》,人民教育出版社,2010年;2.靳玉乐:《课程论》,人民教育出版社,2012年;3.徐学福:《教学论》,人民教育出版社,2012年;4.张华《课程与教学论》,上海教育出版社,2000年。

5.谢利民《现代教学论基础》,上海教育出版社,2001年。

6.廖哲勋、田慧生《课程新论》,教育科学出版社,2003年7.黄甫全《课程与教学论学程》,高等教育出版社,2001年。

8.靳玉乐等:《中国新时期教学论的进展》,重庆出版社,2001年版。

六、课程考核方式及成绩评定学生成绩考核包括平时作业和学习表现、期中测验和期末考试三部分,各部分成绩在学期总成绩中的比例为10%、20%、70%。

七、其他说明本课程的教学要坚持四个结合:一是理论和实践的结合;二是历史与现实的结合;三是继承和批判的结合;四是学习与研究的结合。

本课程教学中应注意以下几个问题:1、加强基础知识、基本原理的教学。

课程与教学论的研究对象界定为课程问题和教学问题。

科学研究要解决有价值的、需探究的和能解决的专业问题。

你感觉的问题大体说,主要有三大类问题:是什么,问什么,怎么样。

这三类问题,分别是事实问题、价值问题和技术问题。

其宗旨或任务大体来说,有三个方面:揭示规律、确立价值和优化技术。

教学论学科的形成夸美纽斯【捷克】1632年发表《打教学论》,是教学论学科诞生的重要标志。

赫尔巴特【德】1806年《普通教育学》,学术界常把《普通教育学》作为教育学和教学论学科发展成熟的基本标志拉特克:教育史上第一个倡导教学论。

学科的分化与多元化20世纪初赫尔巴特教学论——传统教学论(教师中心、书本中心、课堂中心)杜威教学论——现代教学楼(儿童中心、经验中心、活动中心)凯洛夫教学论20世纪50-60年代“科学主义”教学论“人本主义”教学论课程论的独立与发展(1)波比特【美】1918年出版《课程》,是课程论作为独立学科诞生的标志。

(2)查特斯1923年《课程编制》(3)泰勒【美】1934年《成绩测验的编制》,1949年出版《课程与教学的基本原理》,该书提出了课程编制的四个基本问题,即如何确定目标、选择经验、组织经验、评价结果,建立了泰勒原理,即课程编制的“目标模式”,该书在现代课程论学科发展上具有里程碑意义。

泰勒:“当代教育评价之父”,现代课程理论之父。

课程现代化三大代表(20C中叶)布鲁纳【美】结构主义课程论1963《教育过程》过程内容以各门学科的基本结构为中心赞科夫【苏】发展主义课程论1975《教学与课程》瓦根舍因【德】范例方式课程论强调课程的基本性、基础性、范例性我国课程与教学论学科的发展1.教学论李秉德《教学论》1985 王策三《教学论稿》19912.课程论陈侠《课程论》1989 钟启泉《现代课程论》19893.课程与教学论台湾王文科《课程与教学论》1995大陆钟启泉和张华《课程与教学论》1999课程论与教学论的关系国内几种主要观点:1. 大教学论 2. 大课程论 3. 并存观 4. 整合观课程论与教学论4种关系模式:二元独立模式、相互交叉模式、包含模式和二元循环联系模式。

课程与教学论:作为小学教育专业的一门专业基础课,是课程论与教学论的合称,是对课程论与教学论两个相对独立有内在关联的学科按照小学教育专业培养要求进行必要整合的产物。

课程与教学论的研究对象和任务:现象.问题,规律;事实问题,价值问题,技术问题;揭示规律,确立价值,优化技术。

学术界一般认为,捷克教育家夸美纽斯1632年发表的《大教学论》,是教学论学科诞生的标志。

美国学者博比特1918年出版的《课程》一书,是课程论作为独立学科诞生的标志。

美国学者泰勒1949年出版《课程与教学的基本原理》,该书在现代课程论学科发展上具有里程碑意义。

学习课程与教学论的意义:(一)课程与教学是学校教育的基本工作;(二)课程与教学论需要系统学习。

学习课程与教学论的方法:(一)掌握学科的基本结构;(二)联系实际,学思结合;(三)注意扩展学习。

课程的基本理论课程就是教学内容及其进程的安排。

课程的五种实践形式:理想的课程、正式的课程、理解的课程、运作的课程和经验的课程。

制定课程计划的基本原则:整体性、基础性,开放性。

当代各种各样的课程形态:知识本位课程、儿童本位课程、社会本位课程;学科课程与活动课程;分科课程与综合课程;隐性课程与显性课程;必修课与选修课。

影响课程发展的外部因素:社会、儿童、知识。

影响课程发展的内部因素:学制、课程传统、课程理论、课程自身发展的辩证否定之规律。

课程目标:是根据教育宗旨和教育规律而提出的课程的具体价值和任务标准。

课程目标的价值取向:知识本位、社会本位、学生本位。

课程目标的形势取向:普遍性目标、行为性目标、生成性目标、表现性目标。

确定课程目标的依据:学习者的需要、当代社会生活的需求、学科的发展。

确定课程目标的基本环节:(一)明确教育目的和培养目标;(二)分析课程目标的基本来源;(三)选择课程目标的形式取向(四)运用“需要评估模式”。

课程内容:为了促进学生发展而精心选择出来的人类文明的精华成果,是经过改造加工适合与学生学习的教育材料。

课程与教学论第⼀章概论1.课程与教学论的研究对象和研究任务是什么?研究对象:通过对课程与教学现象的观察,概括和提炼,发现解决问题并找出新规律。

研究任务:揭⽰规律、确⽴价值和优化技术。

2.捷克教育家夸美纽斯1632年发表的《⼤教学论》,是教学论学科诞⽣的重要标志。

3.理论名称主要观点代表⼈物美国斯⾦纳程序教学理论布鲁纳结构主义教学理论布鲁姆掌握学习理论罗杰斯⾮指导性教学理论新近流⾏建构主义教学理论苏联赞科夫发展性教学理论巴班斯基教学最优化理论4.泰勒总结“⼋年研究”的成果,于1949年出版《课程与教学的基本原理》,提出了课程编制的四个基本问题,即如何确定⽬标,如何选择经验,如何组织经验和如何评价结果,建⽴起了著名的课程编制的泰勒原理,即课程编制的“⽬标模式”,该书在现代课程论学科发展上具有⾥程碑的意义。

(泰勒模式=⽬标模式=经典模式)5.赫尔巴特把教学过程分为明了、联想、系统和⽅法。

6.1918年,博⽐特的《课程》问世,这是第⼀本专门论述课程的书,标志着课程作为专门研究领域的诞⽣。

第⼆章课程的基本理论1.课程:课程是指教学的内容及其进程的安排。

2.分科课程:分门别类地设置的课程。

3.综合课程:将两门或两门以上学科综合设置为⼀个学科的课程。

4.⼉童本位课程:倾向于从⼉童的⼼理发展逻辑出发,突出⼉童的兴趣和需要的课程理论。

5.课程的表现形式:(1)⽂本形式:课程计划、课程标准、教科书和其他教学材料(2)实践形式:理想的课程、正式的课程、理解的课程、运作的课程、经验的课程。

“实践形式”由美国学者古德莱德提出。

6.当代课程形态:48-51(辨识题)(1)基于课程的三个最基本要素:知识本位课程、⼉童本位课程、社会本位课程(2)现代课程的两个基本类型:学科课程、活动课程(3)两个课程组织⽅式:分科课程、综合课程(4)隐性课程、显性课程(5)对学⽣的学习要求的⾓度:必修课、选修课补充:1.如何理解课程的含义?432.如何理解古德莱德课程的五种层次?第⼀层次:理想的课程是由研究机构、学术团体和课程专家所倡导的课程。

课程与教学论第一章概论1、教学论学科的形成:捷克教育家夸美纽斯1632年发表的《大教学论》,是教学论学科诞生的重要标志。

在理论上首次论证了班级教学制度的优越性。

2、“传统教学论”:赫尔巴特教学理论。

“现代教学论”:以杜威教学理论为代表杜威提出了“教育即生活,学校即社会,教育即经验的不断改造”三大教育哲学命题。

杜威教学理论的特点概括为:儿童中心、经验中心、活动中心。

赫尔巴特教学理论的特点是教师中心、书本中心、课堂中心。

3、美国学者博比特1918年出版的《课程》一书,是课程论作为独立学科诞生的标志。

4、泰勒提出课程编制四个基本问题,即如何确定目标、如何选择经验、如何组织经验和如何评价结果。

(即课程的“目标模式”)5、世界上最早的教育专著《学记》第二章课程的基本理论1、课程可以表现为多种形式,一种是文本形式,包括课程计划、课程标准、教科书和其他教学材料;一种是实践形式。

2、了解课程计划P37 了解课程标准P383、对我国文化和教育事业影响深刻而久远的主导课程:“四书五经”和“三、百、千、千”春秋时期,孔子就以《诗》、《书》、《礼》、《易》、《乐》、《春秋》六书为主要教材。

“四书”即《论语》、《孟子》、《大学》和《中庸》“三、百、千、千”即《三字经》、《百家姓》、《千字文》、《千家诗》4、“七艺”:即文法、修辞、辩证法、算术、音乐、几何、天文5、“学科教程”是指从各门科学领域选择部分内容、分门别类地组织起来的课程体系。

优点:符合认识的规律,能够保证学生掌握系统的科学文化知识,更好认识世界,更有效的完善个人的知识结构,为身心发展奠定十分扎实的知识基础。

缺点:课程内容较为抽象和理论化,和学生的现实生活有一定的距离,不太容易引起学生的学生兴趣和积极性。

“活动课程”是指儿童自己组织的一系列的活动,儿童通过活动学习,经验得到丰富和增长,解决问题的能力得到提高。

优点:符合学生的兴趣和需要,容易激发学生学习的动机,使学生充分发挥学习的自主性和积极性,对技能学习和儿童个性发展有积极作用。

001 文学院

专业代码及名称初试参考书目复试参考书目

040102 课程与教学论语文新课程标准;《语文课程与教学

论新编》,张中原、徐林祥主编,江

苏教育出版社,2007年版;《古代汉

语》,王力主编,中华书局,1999年

版;《现代汉语》,黄伯荣、廖序东主

编,高等教育出版社,1997年版。

050101 文艺学《中国古代文学作品选》,郁贤皓

主编,高等教育出版社,2003年

版;《文学理论教程》,童庆炳主编,

高等教育出版社,1998年版。

050102 语言学及应用语言学01、03方向:《现代汉语通论》(第

二版),邵敬敏主编,上海教育出

版社,2007年1版;《现代汉语》,

黄伯荣、廖序东主编,高等教育出

版社,1997年版;《语言学纲要》,

叶蜚声、徐通锵,北京大学出版社,

1997年版;《语言理论》,彭泽润、

李葆嘉主编,中南大学出版社,

2003年版;《古代汉语》,王力主

编,中华书局,1999年版;《古代

汉语》,郭锡良,商务印书馆,1999

年版。

02方向:《计算机基础》,詹江平

等,机械工业出版社,2000年版;

《C程序设计》,谭浩强,清华大

学出版社,1999年版。

01、03方向:《中国语法学史》,龚

千炎,语文出版社,1997年版;《简

明语言学史》,罗宾斯,中国社会科

学出版社,1997年版。

02方向:《现代汉语自动分析

—Visual C++实现》,北京语言文化

大学出版社,2000年版。

050103 汉语言文字学同“语言学及应用语言学”01、03

方向。

《语言学纲要》,叶蜚声、徐通锵,北京大学出版社,1997年第3版。

050104 中国古典文献学《古代汉语》,王力主编,中华书

局出版,1999年版。

《古文观止》、《论语》、《孟子》、《左传》、《礼记》等十三经。

050105 中国古代文学《中国文学史》,游国恩等主编,

人民文学出版社,2004年版;《中

国古代文学作品选》(6册),郁贤

皓主编,高等教育出版社,2004

年版;《中国现代文学三十年》,钱

理群等主编,北京大学出版社,

1998年版;《中国当代文学史》,

洪子诚,北京大学出版社,1999

年版;《外国文学史》(欧美卷),

朱维之主编,南开大学出版社,

2004年版;《20世纪欧美文学史》,

汪介之主编,南京师范大学出版《中国文学史》,游国恩等主编,人民文学出版社,2004年版;《中国古代文学作品选》(6册),郁贤皓主编,高等教育出版社,2004年版。

社,2003年版。

050106 中国现当代文学同“中国古代文学”专业。

050108 比较文学与世界文学同“中国古代文学”专业。

《外国文学史》(欧美卷),朱维之主

编,南开大学出版社,2004年版;《20

世纪欧美文学史》,汪介之主编,南

京师范大学出版社,2003年版。

050121 影视文学同“文艺学”专业。

《影视艺术概论》,袁玉琴、谢柏梁

主编,中国电影出版社,2005年版;

《当代广播电视概论》,陆晔、赵明

主编,复旦大学出版社,2002年版。

050122 中国文学与文化同“中国古代文学”专业。

《中国文学史》,游国恩等主编,人

民文学出版社,2004年版;《中国古

代文学作品选》(6册),郁贤皓主编,

高等教育出版社,2004年版;《中国

文化通论》,陈书禄主编,南京师范

大学出版社,2000年版。

050124 应用文体学同“文艺学”专业。

《中国公文发展史》,丁晓昌主编,

苏州大学出版社,2004年版;《中国

秘书史》,杨剑宇主编,武汉大学出

版社,2000年版。

050405 戏剧戏曲学《中国文学史》,游国恩主编,人

民文学出版社,2002年版;《中国

戏曲通史》,张庚、郭汉城主编,

中国戏剧出版社,1980年版;《中

国现代戏剧史稿》,陈白尘、董健

主编,中国戏剧出版社,1989年

版。

《中国戏曲选》,王起主编,人民文

学出版社,1985年版;《戏曲美学》,苏国荣,文化艺术出版社,1999年版。

050406 电影学《影视艺术概论》,袁玉琴、谢柏

梁主编,中国电影出版社,2005

年版;《当代广播电视概论》,陆晔、

赵明主编,复旦大学出版社,2002

年版;《中国影视艺术简史》,谢柏

梁、袁玉琴主编,中国电影出版社,

2006年版;《西方电影史论》,邵

牧君著,高等教育出版社,2005

年版;《西方先锋派电影史论》,华

明著,中国电影出版社,2006年

版;《观念与范式——类型电影研

究》,沈国芳著,中国电影出版社,

2005年版。

《影视美学》,彭吉象著,北京大学出版社,2002年版。