诺特波姆案案情

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:2

迟来的正义的案例正义是一种价值观,是指公正和合理的处理事情,为所有人的权益说话。

在人类的历史长河中,有许多关于正义的案例。

其中,有一些案例久经考验,至今仍被人们广为传颂。

以下是其中一些迟来的正义的案例。

亨利·德鲁切特案亨利·德鲁切特是一名年轻的黑人男子,于1944年因袭击白人女性被定罪。

在当时的肯塔基州,因袭击白人女性而被定罪几乎意味着终身监禁或死刑。

然而,神奇的是,德鲁切特在监狱里度过了21年之久,直到爱尔兰国际救援委员会为他奋斗。

在调查了这起案件后,委员会发现这次指控是虚假的。

德鲁切特当时正在家中照看他的九个月大的女儿。

他有七个人可以作证,证明他那个时候在家。

德鲁切特在狱中度过21年的生活,他的家人得不到他的照顾,他的孩子也只能与他通过书信来往。

最终,爱尔兰国际救援委员会胜诉,德鲁切特终于被释放了。

艾米·威许案艾米·威许是一名年轻的南部白人女性,于1982年起诉她所在的美联航公司,指控该公司在她的工作中存在性别歧视。

在她的证言中,她表示,男性员工比女性员工工资高,且从事更具挑战和特权的工作。

美联航公司否认了这些指控,并试图解雇她。

这一事件受到了媒体和公众的广泛关注,因为艾米·威许勇敢地站起来反对性别歧视,并为其他女性争取机会。

法庭最终支持了威许,判决美联航公司需要支付她100万美元的赔偿。

奥吉尔维案奥吉尔维是一名法国人,曾在第二次世界大战期间参加抵抗组织,为自由和正义而斗争。

然而,战后他发现,索菲·舒尔曼,一个在战中与抵抗组织有联系的犹太女性,被他曾经的同志出卖,并被法国当局逮捕关入集中营。

奥吉尔维对自己的沉默感到愧疚,他开始积极寻找索菲·舒尔曼。

经过长时间的努力,他终于在1963年找到了她,并将她带回了他的家中。

他给舒尔曼提供了庇护和支持,并在她死后,将她的日记和文件捐赠给了犹太博物馆。

国际法案例案例1 “诺特波姆案”(国际法院,1955年)确立规则:国籍问题属国内管辖事项,各国有权制定其国籍法;有效国际原则案情:诺特波姆(Friedrich Nottebohm),1881年9月16日生于汉堡,以出生取得德国国籍。

1905年去危地马拉经商,在危地马拉定居,从事商业、银行和农场等事业,把危地马拉作为其商业活动的总部。

他与德国一直有事业上的联系并常因事去德国。

他有兄弟多人,有的在德国,有的在危地马拉,也有一个在列支敦士登。

1931年以来,他曾数次去列支敦士登探望他的兄弟。

1939年10月9日,诺特波姆去列支敦士登瓦杜兹探望他的兄弟时,他申请加入列支敦士登国籍。

按照列支敦士登国籍法的规定,外国人须住满3年才可以申请入籍,诺特波姆交了25,000瑞士法郎给毛伦公社,12,500瑞士法郎给列支敦士登公国,获得居住年限的减免。

1939年10月20日,列支敦士登公国政府给他签发了正式国籍证。

根据德国法律,本国人取得外国国籍,其德国国籍即同时丧失。

1939年12月l日,诺特波姆持列支敦士登护照,在苏黎世的危地马拉总领事馆办理签证,1940年初返回危地马拉继续经营他的事业。

1941年,危地马拉对德国宣战。

1943年,危地马拉把诺特波姆作为敌侨逮捕和驱逐去美国。

到美国后,美国又把他作为敌侨拘留。

危地马拉查封了他的财产并加以冻结。

二战结束后,1946年,诺特波姆在美国获释后,曾请求返回危地马拉,但被拒绝。

诺特波姆回列支敦士登定居。

危地马拉于1949年5月25日颁布一项法令,宣布没收所有具有曾与危地马拉作战的国家国籍的个人或公司、或在1938年10月7日以前具有这些国家的国籍而后来又取得另一国国籍的个人或公司在危地马拉的财产。

根据这项法律,诺特波姆的财产就被没收了。

诺特波姆请求列支敦士登为他行使外交保护。

【诉讼与判决】列支敦士登于1951年12月17日向国际法院递交请求书,状告危地马拉违反国际法侵害其国民诺特波姆的人身及财产,要求危地马拉给予赔偿。

1、挪威公债案——国际法院的管辖权、国际协议中的声明保留〖案情〗挪威公债案(Norwegian Loans Case)。

1885年至1909年间,挪威政府和挪威两家银行在法国等外国市场发行了各种不同的公债。

根据法国政府的规定,所有这些公债都载有一个黄金条款,这样,这些公债到期兑换时,应当用黄金或用可兑换黄金的货币来支付;而挪威政府认为,公债的偿还只能由挪威法律来调整,据此,这些公债便只能用挪威克郎(钞票)偿还。

为此,法国政府对其国民行使外交保护,并代表和支持本国公债持有人向挪威提出,要求公债用黄金或用可兑换黄金的货币来支付。

两国在谈判中未能达成协议。

1955年7月6日,法国将次争端向国际法院提出请求书,请求国际法院做出有利于法国公债持有人的判决;而挪威则反对国际法院的管辖权。

(注:本案当事国挪威和法国都发表过接受国际法院强制管辖的声明。

挪威的声明是无保留地接受强制管辖权,但法国的声明则附有一项保留,声明其所接受的强制管辖权不适用于法国政府认为在本质上属于其国管辖之事项。

)〖双主及理由〗法国要求国际法院判决:债务的清偿应当是在息票偿付之日偿付债券息票的黄金价值,并在偿债之日偿付应偿清的债券的黄金价值。

法国政府明确援引《国际法院规约》第36条第2款以及挪威和法国分别于1946年12月16日和1949年3月1日发表的接受国际法院强制管辖的声明,作为国际法院对本案的当事国挪威有管辖权的法律根据。

挪威政府对国际法院的管辖权提出了4条初步反对意见。

其中包括,挪威政府认为,法国提交法院的争端处于国法排他的管辖围之,不属于《国际法院规约》第36条第2款规定的争端,根据法国的声明中的保留,基于对等原则,挪威也可以援引这一保留并将其适用于本案,因而国际法院对本案无管辖权。

因为,对法国政府,挪威不应受比法国政府作出的承诺更多的义务的约束。

〖判决及其依据〗1957年7月6日,国际法院以12票对3票作出裁定:法院对法国提交的该争端无管辖权。

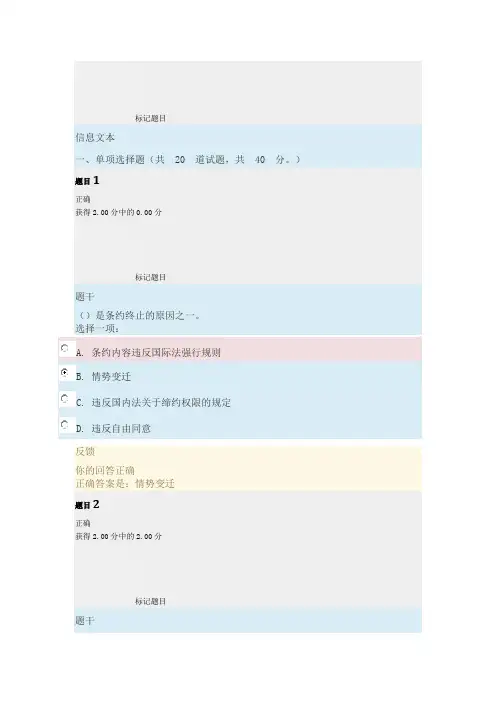

标记题目信息文本一、单项选择题(共20 道试题,共40 分。

)题目1正确获得2.00分中的0.00分标记题目题干()是条约终止的原因之一。

选择一项:A. 条约内容违反国际法强行规则B. 情势变迁C. 违反国内法关于缔约权限的规定D. 违反自由同意反馈你的回答正确正确答案是:情势变迁题目2正确获得2.00分中的2.00分标记题目题干领事执行其职务的范围是()。

选择一项:A. 接受国的任何城市B. 领辖区内C. 接受国的全国D. 接受国的首都反馈你的回答正确正确答案是:领辖区内题目3正确获得2.00分中的0.00分标记题目题干条约的缔结程序之一是()。

选择一项:A. 修正B. 认证条约约文C. 保留D. 终止实施反馈你的回答正确正确答案是:认证条约约文题目4正确获得2.00分中的2.00分标记题目题干根据1969年条约法公约和1986年条约法公约,条约是指国际法主体之间以书面缔结并受()支配的国际协议。

选择一项:A. 缔约国国内法B. 国际私法C. 缔约国国家元首个人意志D. 国际法反馈你的回答正确正确答案是:国际法题目5正确获得2.00分中的0.00分标记题目题干批准是()的一种方式。

选择一项:A. 条约的认证B. 条约约文拟定C. 表示同意受条约的拘束D. 条约的审查反馈你的回答正确正确答案是:表示同意受条约的拘束题目6正确获得2.00分中的0.00分标记题目题干关于国籍丧失,以下哪项说法是错误的()。

选择一项:A. 定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,自动丧失中国国籍B. 中国公民如属外国人的近亲属,可经申请批准退出中国国籍C. 国家公务员和退伍军人不得退出中国国籍D. 中国公民定居国外,经申请批准可以退出中国国籍反馈你的回答正确正确答案是:国家公务员和退伍军人不得退出中国国籍题目7正确获得2.00分中的0.00分标记题目题干在多边条约的部分当事国之间修订条约叫做()。

选择一项:A. 条约的解释B. 条约的修改C. 条约的修正D. 条约的重新实施反馈你的回答正确正确答案是:条约的修改题目8正确获得2.00分中的0.00分标记题目题干以下使馆人员在接受国享有完全的外交特权与豁免()。

国际公法案例分析(五):诺特鲍姆案一、本案的主要案情:诺特鲍姆1881年生于德国汉堡,其父母均为德国人。

依德国国籍法规定,诺特鲍姆出生时即取得了德国国籍。

1905年,在他24岁时离开了德国到危地马拉(以下简称危国),居住并在那里建立了他的商业活动中心和发展事业。

直到1943年他的永久居所地都在危国,大约在1939年他离开危国到达德国汉堡,并于同年10月到列支敦士登(以下简称列国)作暂短的小住,然后于同年10月9日,以德国进攻波兰为标志的第二次世界大战开始的一个多月后他申请取得了列国的国籍。

依列国1934年1月4日公布的国籍法规定,外国人取得列国国籍必须的条件是:必须证明他已被允许若取得列国国籍就可以加人列支敦士登的家乡协会,免除这一要求的条件是须证实归化后将丧失他以前的国籍——至少在列国居住3年,但这个条件在特殊情况下可以作为例外而免除;申请人需要与列国主管当局签订一项关于纳税责任的协议并交纳入籍费.如符合上述规定的条件并经列国主管机关的审查批准,列国国王可以赋予他国籍.诺特鲍姆申请取得列国国籍,同样适用该法的规定.但他寻求了3年居留期的例外,并交了25000瑞士法郎给列国的摩伦公社和12500瑞士法郎的手续费,以及1000瑞士法郎的入籍税,并交了申请应缴纳的一般税和3万瑞士法郎的安全保证金以满是规定。

同年10月13日,列国国王发布敕令,准他人籍和发给国籍证明。

10月15日他取得了列国摩伦(Mauren)公社公民资格,10月17日他得到完税证明,10月20日他进行了效忠宣誓,10月23日他签订了纳税协议。

10月20日,他得到了列国政府颁发的国籍证书和护照。

同年12月1日,他得到了危国驻苏黎世总领事馆签发的入境签证。

1940年初,他返回了危国,继续从事他的商业活动,并申请将他在外国人登记册上注明的德国国籍改为列国国籍,得到了危国当局的准许。

1941年12月11日,危国向德国宣战。

1943年11月19日,危国警察当局逮捕了诺特鲍姆,并把他交给了美国军事当局拘留在美国。

诺特包姆案”(Nottebohm Case)1、基本事实诺特包姆(Friedrich . Nottebohm)于1881年出生在德国,并具有德国国籍。

1905年,他离开德国,开始在危地马拉经商。

1939年10月,诺特包姆按照列支 敦士登国籍法,申请入籍。

列支敦士登国王准其入籍,并于10月20日以列支敦 士登政府的名义颁给国籍证书和护照。

1939年12月, 诺特包姆回到了危地马拉, 并立即向危政府申请将他在外国人登记簿上注明的国籍改为列支敦士登国籍, 并 经过了危政府批准。

此后,他在危地马拉继续进行商业活动。

1941年12月,危 地马拉和美国都对德国宣战。

1943年11月,危地马拉警察突然将诺特包姆逮捕 并送到美国当作敌国国民予以监禁,直到 1946 年 1 月才将他释放。

同时,诺特 包姆在危地马拉的财产和商店被危政府按照处理敌性外国人的法律予以扣押和 没收。

1946年 1月,诺特包姆申请回到危地马拉,被危政府拒绝。

1946 年7月, 他又请求危地马拉政府撤销该政府于1944年12月作出的取消把他登记为列支敦 士登国民的行政决定,危政府也予以驳回。

1951年12月,列支敦士登政府向国 际法院起诉危地马拉,要求发还诺特包姆的财产,并且赔偿损害。

1955年 4月, 国际法院作出了判决,驳回列支敦士登的起诉。

2、争议的法律问题列国政府的理由是:列国是未参加第二次世界大战的中立国,因此其国民不 应被监禁和没收财产;危国政府把诺特包姆逮捕、拘留、驱逐并且排除于危国境 外,以及扣押和没收他的财产,是违反国际法的;危国政府拒绝为实施这些非法 行为给予赔偿,也是违反国际法的。

3.法院适用的法律及其判决国际法院判决的理由是: 它认为危地马拉并无义务承认列支敦士登给予诺特 包姆的国籍,因为诺特包姆与列国之间并无“真正联系” ,在这种情况下,列国 政府对诺特包姆不能行使外交保护权。

法院认为,诺特包姆的主要活动都在危地 马拉,即使归化后不久他又回到了危国。

案例战后的德国告密者案(一)案例战后的德国告密者案在二战结束后,盟国曾对纳粹德国进行了大规模的审判和清算。

然而,对于参与逮捕和审判的德国人中,有一部分人也曾参与过间谍和告密活动,他们尽管曾经帮助稍微缓和了纳粹暴行,但是在战后也要承受法律的惩罚。

这便是战后的德国告密者案。

一、德国告密者的背景战时纳粹统治下,维持反对纳粹的人往往处于生命危险之中。

而对于同情反对派的德国人来说,很多时候唯一能做的就是告密。

这些告密者大多数都有比较特殊的背景,比如在纳粹当局中有一定权力或者是警察、军队等部门的工作人员。

二、德国告密者案的规模和影响根据数据,战时各阵营内部逮捕和杀害同胞的行为并没有被普遍记录和公开。

然而,据统计,在战后的德国告密者案中,共有16,747个案件,其中50%以上的犯罪者涉及间谍活动和违反了人权法。

这场告密者案对于战后的德国法制建设和平稳过渡至民主制度也有着重要的影响。

三、德国告密者的罪行德国告密者的罪行可以主要分为两类:一个是协助纳粹的间谍行为,这类行为往往被视为针对反对派尤其是犹太人藏匿行踪的。

另一类是协助逮捕反对派,比如协助纳粹逮捕否认纳粹罪行的人,同时促使监视和羞辱那些被盖棺定论的人。

四、德国告密者案的审判德国告密者案远比人们想象的要复杂。

在这场案件中,很多告密者在纳粹统治下受到了沉重的压迫。

德国法院也没有顾及到告密者所处的背景和复杂情况,在审判中表现出了狭义和偏见。

而一些公众人物,包括已经成为德国英雄的人,认罪并接受了宽大的判决,也被审判的人质疑。

这一场审判并没有完全结束,在60年代和90年代还出现了二批告密者和一些被谋杀者的家属的诉讼。

五、德国告密者案对于德国社会的影响德国告密者案对于德国社会的影响是综合的。

首先,它推动了德国法制和实践的进步,也让更多的公众了解到了战时的魔幻和惨淡。

同时,德国告密者案让德国人需要更加正视个人和社会道德问题,以及于此对应的社会责任等概念。

在各种社会传统和文化元素的带动下,德国告密者案不仅是一次审判,同时也是一场延续至今的进步过程。

65.诺特波姆案列支敦士登诉危地马拉国际法院,1955年【案情】诺特波姆是德国人。

1905年他离开德国,开始在危地马拉定居,并把危地马拉作为其事业的中心。

1939年10月,他去列支敦士登探望其兄弟时申请入籍。

按照列支敦士登国籍法,外国人入籍,必须已在该国居住至少3年,但在某些例外情况下可以免除这个限制。

诺特波姆交了一笔费用后获得该限制的豁免,从而取得列支敦士登国籍。

而按照德国国籍法,他同时丧失德国国籍。

当时,德国已挑起第二次世界大战。

1939年12月,危地马拉驻苏黎世总领事在诺特波姆的列支敦士登护照上签证,准予其重返危地马拉。

他返回危地马拉后,即向危政府申请将其登记簿上的国籍由德国改为列支敦士登,并经过危政府批准。

此后,他一直在危地马拉活动。

1941年12月,危地马拉向德国宣战,德国被列入敌国。

1943年U月,诺特波姆被危警方以敌国侨民为由逮捕,后被移交给美国。

1944年12月,危地马拉当局撤销了把他登记为列支敦士登公民的行政决定,随后扣押和没收了他在危地马拉的财产。

1946年,诺特波姆获得释放,他向危地马拉驻美领事申请回危,遭到拒绝,随后他赴列支敦士登定居。

1946年2月,他又向危政府提出撤销1944年作出的关于取消对他的国籍登记为列国籍的行政决定的请求,也遭到危拒绝。

1951年12月7日,列支敦士登向国际法院提起诉讼。

列政府认为,危地马拉当局将其国民诺特波姆逮捕、拘留、驱逐并且排除于危国境外,以及扣押和没收他的财产,这是违反国际法的;拒绝为这些非法行为赔偿,也是违反国际法的。

危政府首先对国际法院的管辖权提出了初步反对主张,理由是它接受法院管辖权的声明已于1952年1月26日过期。

同时,危指出,尽管列支敦士登已赋予诺特波姆以列国籍,但危没有对此加以承认的义务。

国籍是个人与国家联系的基础,赋予国籍的前提是个人与国家之间有某种密切的联系。

危地马拉并不认为在本案中列支敦士登与诺特波姆之间有任何密切的联系,而国籍是外交保护的基础,所以,列不能以国籍为由对诺特波姆提供外交保护,而国际诉讼是外交保护的方式。

第1篇一、案件背景莱比锡书展(Leipzig Book Fair)是德国乃至欧洲最具影响力的图书展览之一,每年吸引着来自世界各地的出版商、作家、学者和读者。

然而,在2001年,一场关于图书审查的争议将莱比锡书展推向了风口浪尖,成为德国法律史上一个经典案件。

二、案件经过2001年3月,德国作家沃尔夫冈·费尔希特(Wolfgang Eichwede)在莱比锡书展上出版了一本名为《撒旦的审判》(Der Prozess des Satans)的书籍。

该书以历史小说的形式,描述了德国历史上著名的犹太裔作家托马斯·曼(Thomas Mann)与纳粹德国的复杂关系。

在书中,费尔希特暗示托马斯·曼曾与纳粹德国合作,为纳粹宣传服务。

这一观点引起了公众的极大争议。

德国犹太裔作家、历史学家马丁·沃尔夫(Martin Walser)在《法兰克福汇报》上发表文章,指责费尔希特的书籍是对托马斯·曼的诽谤。

同时,德国政府、文化界和犹太裔社区纷纷表示抗议,要求禁止该书在书展上销售。

莱比锡书展主办方在面临巨大压力的情况下,决定禁止《撒旦的审判》在书展上销售。

这一决定引发了广泛的质疑和批评,有人认为这是对言论自由的侵犯,也有人认为这是对历史真相的掩盖。

三、法律判决案件最终由德国联邦宪法法院审理。

法院认为,莱比锡书展主办方禁止《撒旦的审判》销售的决定违反了德国宪法中关于言论自由的规定。

法院指出,虽然言论自由并非绝对,但在涉及历史评价和名誉问题时,言论自由仍应受到保护。

联邦宪法法院判决,莱比锡书展主办方必须允许《撒旦的审判》在书展上销售。

同时,法院要求主办方在书展现场设置警示标志,提醒读者该书内容可能引起争议。

四、案件影响莱比锡书展事件在德国乃至欧洲引起了广泛关注,成为言论自由与历史评价之间冲突的典型案例。

该案件不仅凸显了德国法律对言论自由的保护,也反映了德国社会在处理历史问题时所面临的困境。

世界10大完美犯罪案件完美犯罪案件向来是人们引领之触不可及的悬疑谜团,以其精密的计划和巧妙的实施而闻名世界。

本文将介绍十起令人惊叹的世界十大完美犯罪案件。

一、伦敦银行劫案:1971年,英国伦敦市中心的一家银行被洗劫一空,窃贼成功逃脱。

他们使用了革命性的新技术,利用钻机开启了安全门,并使用隐身衣掩盖身份,没有留下任何线索。

二、蒙特利尔奥运会爆炸案:1976年,加拿大蒙特利尔奥运会期间,两枚炸弹在奥运会村爆炸,导致11人丧生。

这场恐怖袭击的策划者长期在警方的追逐下逃亡,最终终结了自己的性命,没有透露任何合谋者的信息。

三、加冕石宝石盗窃案:1911年,法国巴黎的卢浮宫内的加冕石宝石被盗走。

盗窃者成功逃离现场,携带着价值高达2700万美元的宝石,并且没有留下任何线索。

这起案件至今仍未破案。

四、格拉斯哥邮车劫案:1963年,英国格拉斯哥发生了一起惨烈的邮车劫案。

劫匪们使用了枪支和爆炸装置,迅速控制了邮车。

在长达十分钟的荒诞实施过程中,他们成功地逃离了现场并抢走了大量现金。

五、卢森堡金库盗窃案:2013年,卢森堡的国家银行金库被盗窃,一袋钞票价值4500万欧元遗失。

盗贼们趁着周末期间入侵,利用炸药炸开了几个保险库门,成功带走了巨额现金而无人发觉。

六、布鲁塞尔钻石盗窃案:2013年,比利时布鲁塞尔机场内的钻石交易中心被劫匪洗劫,价值超过5000万美元的钻石失踪。

劫匪开着快艇逃离现场,并且没有留下任何线索。

七、加州尤斯敏抢劫案:1974年,美国加州尤斯敏市的一家银行被抢劫。

窃贼在银行钻出了一个地道,引爆炸药彻底摧毁了保险库。

他们逃离了现场,而警方对这起案件束手无策。

八、深圳黄金大劫案:2015年,中国深圳一家珠宝店被劫匪洗劫,价值达到1100万美元的黄金和珠宝失踪。

劫匪利用技术设备和武器成功实施了这起大胆的抢劫,并在后来的逃亡中逃脱了警方的追捕。

九、比斯开德机场大劫案:1978年,美国纽约的比斯开德机场是全球最繁忙的货运机场之一。

形成典型案例,全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:形成典型案例是指某一件具有代表性的事情或事件,通过这个案例可以展示出某种规律或趋势。

在各个领域都会有形成典型案例的存在,比如法律、经济、医学等。

这些典型案例通常具有普遍性和代表性,能够帮助人们更好地理解某一方面的问题。

下面我们来看看一些关于形成典型案例的例子。

首先,我们来看一个关于法律领域的形成典型案例。

在2015年,美国发生了一起轰动全球的诺曼·范德胡恩杀妻案。

这起案件涉及到一位知名的体育明星诺曼·范德胡恩被控杀害自己的妻子。

这起案件引发了公众对家庭暴力和名人私生活的关注,也激发了人们对法律公正性和有效性的质疑。

这个案例成为了法律界的一个形成典型案例,引发了一系列对家庭暴力和名人公私分明的讨论。

其次,我们来看一个关于经济领域的形成典型案例。

在2008年,美国爆发了一场金融危机,该危机的导火索是次贷危机。

这一事件导致了全球经济的严重衰退,数以百万计的人失业,许多企业破产。

这次危机成为了经济学界的一个形成典型案例,引起了人们对金融市场的监管和风险管理的深刻反思。

再次,我们来看一个关于医学领域的形成典型案例。

在2003年,中国爆发了一场严重的非典疫情,许多人感染并丧生。

这场疫情迅速蔓延,引发了全球的恐慌。

这个案例成为了医学界的一个形成典型案例,促使人们对传染病的防控措施和医疗体系的完善展开深入思考。

形成典型案例具有普遍性和代表性,对于推动某一领域的发展和改进有着积极的意义。

通过研究这些案例,人们可以更好地了解问题的本质和规律,从而提出更有效的解决方案。

因此,形成典型案例在各个领域中都具有重要的地位和作用,我们应该认真研究这些案例,总结经验,引以为戒,不断提升自己的认识水平和解决问题的能力。

【这一部分大致讲述了形成典型案例的概念和意义,以及举例说明在不同领域中的应用。

接下来,我们将探讨如何做好形成典型案例的研究。

】要做好形成典型案例的研究,首先需要选择一个具有代表性和普遍性的案例。

第1篇一、引言德克萨斯州,这片广袤的土地上,法律如同生命线一般,维系着社会的秩序。

然而,在这片土地上,也曾发生过一些离谱的法律案件,让人们不禁对法律和道德的界限产生了疑问。

本文将为您盘点德克萨斯州几个离谱的法律案件,带您走进这场法律与道德的较量。

二、德克萨斯州离谱法律案件之一:香烟枪案2005年,德克萨斯州休斯顿市发生了一起离谱的香烟枪案。

一名名叫大卫·哈蒙德的男子,因为不满妻子抽烟,竟想出了一个绝妙的“报复”方法:他用香烟点燃了一根导火索,然后扔进了妻子的抽屉。

然而,这个看似绝妙的计划却导致了不可预料的后果。

当导火索点燃时,火势迅速蔓延,最终导致妻子不幸丧生。

大卫·哈蒙德因此被控一级谋杀罪。

在审理此案时,德克萨斯州法院认为,香烟枪案属于“故意造成严重伤害”,因此大卫·哈蒙德被判处有期徒刑25年。

然而,此案在民众中引起了广泛争议,许多人认为,此案过于离谱,法律的适用似乎过于严苛。

三、德克萨斯州离谱法律案件之二:狗咬狗案2010年,德克萨斯州发生了一起离谱的狗咬狗案。

一只名叫“巴尼”的狗狗在主人外出时,与其他狗狗发生了争执,导致双方均受到伤害。

然而,这起案件的主角并非狗狗,而是一名名叫约翰·史密斯的男子。

约翰·史密斯在目睹了狗狗打架的场面后,竟然拿起一根棍子,试图将“巴尼”赶走。

在过程中,他不小心将棍子扔向了其他狗狗,导致狗狗受到伤害。

约翰·史密斯因此被控一级攻击罪。

在审理此案时,德克萨斯州法院认为,约翰·史密斯的举动属于“故意攻击”,因此他被判处有期徒刑5年。

然而,此案在民众中引发了广泛争议,许多人认为,约翰·史密斯的举动虽然鲁莽,但并非恶意攻击,法律似乎过于严苛。

四、德克萨斯州离谱法律案件之三:马桶案2012年,德克萨斯州发生了一起离谱的马桶案。

一名名叫杰森·刘易斯的男子,因为不满邻居在晚上洗澡时产生的噪音,竟然在深夜时分,悄悄地打开了邻居家的马桶盖。

国际公法案例分析(五):诺特鲍姆案一、本案的主要案情:诺特鲍姆1881年生于德国汉堡,其父母均为德国人。

依德国国籍法规定,诺特鲍姆出生时即取得了德国国籍。

1905年,在他24岁时离开了德国到危地马拉(以下简称危国),居住并在那里建立了他的商业活动中心和发展事业。

直到1943年他的永久居所地都在危国,大约在1939年他离开危国到达德国汉堡,并于同年10月到列支敦士登(以下简称列国)作暂短的小住,然后于同年10月9日,以德国进攻波兰为标志的第二次世界大战开始的一个多月后他申请取得了列国的国籍。

依列国1934年1月4日公布的国籍法规定,外国人取得列国国籍必须的条件是:必须证明他已被允许若取得列国国籍就可以加人列支敦士登的家乡协会,免除这一要求的条件是须证实归化后将丧失他以前的国籍——至少在列国居住3年,但这个条件在特殊情况下可以作为例外而免除;申请人需要与列国主管当局签订一项关于纳税责任的协议并交纳入籍费.如符合上述规定的条件并经列国主管机关的审查批准,列国国王可以赋予他国籍.诺特鲍姆申请取得列国国籍,同样适用该法的规定.但他寻求了3年居留期的例外,并交了25000瑞士法郎给列国的摩伦公社和12500瑞士法郎的手续费,以及1000瑞士法郎的入籍税,并交了申请应缴纳的一般税和3万瑞士法郎的安全保证金以满是规定。

同年10月13日,列国国王发布敕令,准他人籍和发给国籍证明。

10月15日他取得了列国摩伦(Maur en)公社公民资格,10月17日他得到完税证明,10月20日他进行了效忠宣誓,10月23日他签订了纳税协议。

10月20日,他得到了列国政府颁发的国籍证书和护照。

同年12月1日,他得到了危国驻苏黎世总领事馆签发的入境签证。

1940年初,他返回了危国,继续从事他的商业活动,并申请将他在外国人登记册上注明的德国国籍改为列国国籍,得到了危国当局的准许。

【案例】战后的德国告密者案-V1战后的德国告密者案是二战后重要的一系列刑事案件,涉及多个领域,引起了广泛的关注。

案件中,有一些原本在纳粹统治下就曾经发挥过重要作用的人物,也有一些可能原本不是纳粹成员的人士。

他们身上背负的罪名也各有不同,但都在二战结束后的新德国民族复兴道路上成为了绊脚石。

一、案件的背景和起因战后的德国,社会和政治情况艰难复杂,反纳粹情绪高涨,民心丧失,国际舆论污浊。

新成立的德意志联邦共和国,需要彻底清除战争遗留下来的不良影响,建立起公正合理、安定有序的社会秩序。

在这个背景下,一些曾经在纳粹机构中担任任务的人们涌现到社会当中,他们穿插在各行各业当中,成为了社会中复杂而棘手的问题。

二、案件中的主要人物和事件1、鲁道夫·阿本斯夫鲁道夫·阿本斯夫是一名曾在二战期间担任国民教育和宣传事务部一职的纳粹成员。

他在此职位上负责宣传纳粹意识形态,推广种族歧视等极端观点,并积极参与屠杀行动。

战后,他曾协助纳粹战犯逃脱裁军,但由于主持该计划的纳粹头目自杀,他本人没有得到逃脱的机会,最终被卡尔·巴迪乌斯指认并被抓捕。

他在审判中被判处绞刑。

2、卡尔·巴迪乌斯卡尔·巴迪乌斯是一位在二战中担任德国湖南省总督的纳粹成员。

他曾经协助纳粹组织对犹太人和其他少数族裔进行大规模屠杀。

在二战结束后,他和他的家人采取了各种手段逃避审判。

但是,他最终还是被一名在美军接受审讯的纳粹战争罪犯指认,并在战后审判过程中被判处死刑。

3、乔治·醇兹乔治·醇兹是一名在二战中在柏林从事间谍活动的美国人。

他受雇于美国中央情报局,被派遣到柏林进行情报活动。

但是,他在柏林的行动却遭到了德国情报机构的密切监视,最终被抓捕。

他在审判中被判处死刑。

三、案件的影响战后的德国告密者案造成了深远的影响。

一方面,这些事件表明了德国必须经过长期而艰难的清算过程,才能真正迈向新德国的道路。

另一方面,这些事件也让人们意识到,一个充满矛盾和面临多种困境的社会,必须团结一致,追求共同的目标,才能取得发展和进步。

诺特波姆案列支敦士登诉危地马拉1955年案情诺特波姆于1881年9月16日生于汉堡,以出生取得德国国籍。

1905年去危地马拉经商,在危地马拉定居,从事商业、银行和农场等事业,把危地马拉作为其商业活动的总部。

他与德国一直有事业上的联系并常因事去德国。

他有兄弟多人,有的在德国,有的在危地马拉,也有一个在列支敦士登。

1931年以来,他曾数次去列支敦士登探望他的兄弟。

1939年10月9日,诺特波姆去列支敦士登瓦杜兹探望他的兄弟时,申请加入列支敦士登国籍。

按照列支敦士登国籍法的规定,外国人须住满三年才可以申请入籍,诺特波姆交了25000瑞士法郎给毛论公社,12500法郎给列支敦士登公国,获得居住期限的减免。

1939年10月20日,列支敦士登公国政府给他签发了正式国籍证,诺特波姆便正式成为列支敦士登的国民了。

根据德国国籍法,本国人取得外国国籍,其德国国籍即同时丧失。

1939年12月1日,诺特波姆持列支敦士登护照,在苏黎世的危地马拉总领事馆办理签证,1940年初返回危地马拉继续经营他的事业。

1941年危地马拉参加第二次世界大战并对德国宣战。

1943年,危地马拉把诺特波姆作为敌侨逮捕和驱逐去美国。

到美国后,美国又把他作为敌侨拘留。

危地马拉查封了他的财产并加以冻结。

二战结束后,1946年,诺特波姆在美国获释后,曾请求返回危地马拉,但被拒绝。

诺特波姆回到列支敦士登定居。

危地马拉于1949年5月25日颁布一项法令,宣布没收所有具有曾与危地马拉作战的敌对国家的国籍的个人或公司、或在1938年10月7日以前具有这些国家的的国籍而后来又取得另一国国籍的个人或公司在危地马拉的财产。

根据这项法律,诺特波姆的财产就被没收了。

诺特波姆请求列支敦士登为他行使外交保护。

列支敦士登于1951年12月17日向国际法院递交请求书,状告危地马拉违反国际法侵害其国民诺特波姆的人身及财产,要求危地马拉给予赔偿。

法院在1953年4月6日作出终审判决,判定列支敦士登的请求不能接受。

2.诺特鲍姆案案情诺特鲍姆1881年生于德国汉堡,其父母均为德国人。

依德国国籍法规定,诺特鲍姆出生时即取得了德国国籍。

1905年,在他24岁时离开了德国到危地马拉(以下简称危国),居住并在那里建立了他的商业活动中心和发展事业。

直到1943年他的永久居所地都在危国,大约在1939年他离开危国到达德国汉堡,并于同年10月到列支敦士登(以下简称列国)作暂短的小住,然后于同年10月9日,以德国进攻波兰为标志的第二次世界大战开始的一个多月后他申请取得了列国的国籍。

依列国1934年1月4日公布的国籍法规定,外国人取得列国国籍必须的条件是:必须证明他已被允许若取得列国国籍就可以加人列支敦士登的家乡协会,免除这一要求的条件是须证实归化后将丧失他以前的国籍——至少在列国居住3年,但这个条件在特殊情况下可以作为例外而免除;申请人需要与列国主管当局签订一项关于纳税责任的协议并交纳入籍费.如符合上述规定的条件并经列国主管机关的审查批准,列国国王可以赋予他国籍.诺特鲍姆申请取得列国国籍,同样适用该法的规定.但他寻求了3年居留期的例外,并交了25000瑞士法郎给列国的摩伦公社和12500瑞士法郎的手续费,以及1000瑞士法郎的入籍税,并交了申请应缴纳的一般税和3万瑞士法郎的安全保证金以满是规定。

同年10月13日,列国国王发布敕令,准他人籍和发给国籍证明。

10月15日他取得了列国摩伦(Mauren)公社公民资格,10月17日他得到完税证明,10月20日他进行了效忠宣誓,10月23日他签订了纳税协议。

10月20日,他得到了列国政府颁发的国籍证书和护照。

同年12月1日,他得到了危国驻苏黎世总领事馆签发的入境签证。

1940年初,他返回了危国,继续从事他的商业活动,并申请将他在外国人登记册上注明的德国国籍改为列国国籍,得到了危国当局的准许。

1941年12月11日,危国向德国宣战。

1943年11月19日,危国警察当局逮捕了诺特鲍姆,并把他交给了美国军事当局拘留在美国。

〖案情〗

诺特波姆是德国人。

1905年他离开德国,开始在危地马拉定居,并把危地马拉作为其事业的中心。

1939年10月,他去列支敦士登探望其兄弟时申请入籍。

按照列支敦士登国籍法,外国人入籍,必须已在该国居住至少3年,但在某些例外情况下可以免除这个限制。

诺特波姆交了一笔费用后获得该限制的豁免,从而取得列支敦士登国籍。

而按照德国国籍法,他同时丧失德国国籍。

当时,德国已挑起第二次世界大战。

1939年12月,危地马拉驻苏黎世总领事在诺特波姆的列支敦士登护照上签证,准予其重返危地马拉。

他返回危地马拉后,即向危政府申请将其登记簿上的国籍由德国改为列支敦士登,并经过危政府批准。

此后,他一直在危地马拉活动。

1941年12月,危地马拉向德国宣战,德国被列入敌国。

1943年11月,诺特波姆被危警方以敌国侨民为由逮捕,后被移交给美国。

1944年12月,危地马拉当局撤销了把他登记为列支敦士登公民的行政决定,随后扣押和没收了他在危地马拉的财产。

1946年,诺特波姆获得释放,他向危地马拉驻美领事申请回危,遭到拒绝,随后他赴列支敦士登定居。

1946年2月,他又向危政府提出撤销1944年作出的关于取消对他的国籍登记为列国籍的行政决定的请求,也遭到危拒绝。

1951年12月7日,列支敦士登向国际法院提起诉讼。

〖双方主张及理由〗

列政府认为,危地马拉当局将其国民诺特波姆逮捕、拘留、驱逐并且排除于危国境外,以及扣押和没收他的财产,这是违反国际法的;拒绝为这些非法行为赔偿,也是违反国际法的。

危政府首先对国际法院的管辖权提出了初步反对主张,理由是它接受法院管辖权的声明已于1952年1月26日过期。

同时,危指出,尽管列支敦士登已赋予诺特波姆以列国籍,但危没有对此加以承认的义务。

国籍是个人与国家联系的基础,赋予国籍的前提是个人与国家之间有某种密切的联系。

危地马拉并不认为在本案中列支敦士登与诺特波姆之间有任何密切的联系,而国籍是外交保护的基础,所以,列不能以国籍为由对诺特波姆提供外交保护,而国际诉讼是外交保护的方式。

因此,法院应驳回列的起诉。

〖判决及其依据〗

1953年11月,国际法院对初步反对主张作出裁决,判定对本案有管辖权,驳回危地马拉的初步反对意见。

因为列支敦士登起诉时,危地马拉接受管辖的声明尚属有效,既然法院已开始审理此案,就不能以接受管辖的声明过期这种非实质性事实为由,剥夺已经确定的国际法院管辖权。

1955年4月,国际法院就实质问题作出判决,驳回列支敦士登的请求,支持危地马拉的抗辩。

它认为,列支敦士登作为一个主权国家,有权制定法律并根据其法律授予国籍。

因此,诺特波姆的入籍,是列支敦士登行使国内管辖权的行为。

这种行为确实使诺特波姆取得了列国籍,因为他已加入列国籍,并同时丧失德国国籍。

但是,这并不能证明列可以对他行使外交保护权。

行使外交保护权,须以他国承认这个国籍的国际效力为条件。

法院判称:国籍是一个法律上的纽带,其基础是关于联结的社会事实,关于生

存、利益和情感的实际连带关系,以及权利和义务的相互性;取得国籍的人与授予其国籍的国家的人们之间的关系,在事实上应比与其他国家的人民之间的关系更为密切。

这样的国籍才是有效国籍。

外交保护权的基础是有效国籍。

法院审查了诺特波姆在列支敦士登入籍前后的行动,认为他同列支敦士登并无实际的关系,同危地马拉却有很久和很密切的关系,而且他同危地马拉的关系不因他加入列国籍而有所减弱。

诺特波姆在列既无住所,又无长期居所,也无在列定居的意思,更无经济利益,或已进行或拟进行的活动。

在其入籍后,生活上也无变化。

他申请加入列国籍不是由于他在事实上属于列的人口,而是希望在第二次世界大战发生时取得一个中立国的保护。

列支敦士登准许他入籍也不是以他同列有实际关系为依据的。

因此,诺特波姆的列支敦士登国籍不是实际国籍,不符合国际法上实际国籍的标准。

危地马拉没有义务承认列支敦士登赋予他的国籍,列不能根据这个国籍来向危地马拉行使对诺特波姆的外交保护权。

〖评析〗

在本案中,国际法院根据国家实践、仲裁和司法判例以及法学家们的意见,给国籍下了一个经典的定义,即:“国籍是一种法律上的纽带,其基础是一种依附的社会事实,一种真正的生存、利益和情感的联系,并伴随有相互的权利和义务。

可以说,它构成这种事实的法律表述,即,或直接被法律所授予,或作为政府当局行为之结果而被授予国籍的个人,实际上与整个具有该国国籍的居民之间,较之与任何其他国家之居民之间,有更密切的联系。

如果它构成了一种个人与其成为它的国民的国家之间的关系的法律术语的话,那么,被一国授予国籍,仅仅赋予该国行使针对于另一国的保护的权利。

”这一定义准确地表述了国籍的概念及其在国际法上的意义。

而且,国籍在外交保护意义上还必须是保护国的有效国籍。

如果不是实际国籍,它国有权拒绝保护国的请求。

此外,法院还重申了国际常设法院在1923年“突尼斯-摩洛哥国籍命令案”中所表达的一个观点:国籍问题原则上属于每一个国家的国内管辖事项,每个国家有权以自己的法律或行为决定谁是它的国民。

〖问题〗

(1)什么是国籍?国籍的意义是什么?

(2)国籍与外交保护有何关系?。