普通植物病理学

- 格式:ppt

- 大小:2.61 MB

- 文档页数:30

普通植物病理学植物的病害形态和发病机制普通植物病理学是研究植物疾病的一门学科,其核心内容包括病害形态和发病机制。

本文将从这两个方面来介绍普通植物病理学。

一、病害形态植物病害形态是指植物受到病原微生物或其他因素感染后,所表现出的外部症状。

不同病害形态的出现,对于病理学家和农民来说,是判断该病的种类以及采取相应防治措施的重要依据。

1. 感染部位植物病害的感染部位主要有根、茎、叶、花和果实等。

根部感染主要表现为根腐病、根瘤病等;茎部感染主要表现为腐烂、溃疡、瘤状物等;叶部感染主要表现为斑点、枯黄、溃疡等;花和果实的感染则表现为腐烂、凋萎、褪色等。

2. 外部症状植物病害的外部症状可以分为萎蔫、坏死、脱叶、畸形和颜色变化等几种类型。

其中,萎蔫是由于水分供应受限或导管系统受阻而导致植物无法正常吸收水分和养分;坏死则是植物组织的死亡,通常表现为暗褐色或黑色病斑;脱叶是植物叶片的掉落,通常会导致植物的光合作用能力下降;畸形是植物组织发育异常,如畸形根、畸形叶等;颜色变化则是植物组织颜色发生异常改变,如叶片黄化、病斑发黑等。

二、发病机制植物的发病机制是指植物受到病原微生物或其他因素侵染后,植物体内和外部发生的生理变化和反应。

了解发病机制可以帮助我们更好地预防和控制病害的发生。

1. 直接侵染直接侵染是指病原微生物通过侵入植物表面伤口或开放器官,直接进入植物组织并引起感染。

这种侵染方式主要由细菌、真菌和寄生虫等微生物引起。

例如,细菌会通过伤口侵入植物的叶片或茎部,引起病斑形成;真菌则会通过孢子进入植物的叶片或果实,引起霉病或黑斑病;寄生虫则会通过针吸口侵入植物,引起萎蔫或组织变色。

2. 感染侵染感染侵染是指病原微生物通过植物的气孔、细胞间隙等开放的位置进入植物组织。

感染侵染主要由真菌和病毒等微生物引起。

例如,真菌孢子会利用植物的气孔进入叶片内部,造成霉菌病;病毒则通过昆虫叮咬植物,将病毒颗粒带入植物组织。

3. 内生侵染内生侵染是指病原微生物通过植物的根际环境或根系直接侵入植物体内,引起根部或茎部的感染。

教案普通植物病理学教案一:引言与植物病害的概念1. 教学目标:让学生了解植物病理学的定义和研究内容。

使学生掌握植物病害的概念、分类和危害。

2. 教学内容:植物病理学的定义和研究内容。

植物病害的概念、分类和危害。

3. 教学方法:讲授法:讲解植物病理学的定义和研究内容。

问答法:通过问答让学生理解植物病害的概念和分类。

案例分析:分析典型植物病害案例,让学生了解病害的危害。

4. 教学时间:45分钟教案二:植物病原物的分类与识别1. 教学目标:让学生掌握植物病原物的分类和识别方法。

使学生了解真菌、细菌、病毒和寄生虫等病原物的特点。

2. 教学内容:植物病原物的分类。

真菌、细菌、病毒和寄生虫等病原物的特点。

病原物的识别方法。

3. 教学方法:讲授法:讲解植物病原物的分类和特点。

实验法:进行病原物的观察和识别实验。

讨论法:让学生通过讨论交流病原物的识别方法。

4. 教学时间:90分钟教案三:植物病害的传播与流行1. 教学目标:让学生了解植物病害的传播途径和流行条件。

使学生掌握病害传播和流行的控制方法。

2. 教学内容:植物病害的传播途径。

病害流行的条件。

病害传播和流行的控制方法。

3. 教学方法:讲授法:讲解病害的传播途径和流行条件。

案例分析:分析典型病害传播和流行的案例。

讨论法:让学生讨论病害控制方法的有效性。

4. 教学时间:45分钟教案四:植物病害的诊断与监测1. 教学目标:让学生掌握植物病害的诊断方法和监测技术。

使学生了解病害诊断和监测的重要性。

2. 教学内容:植物病害的诊断方法。

植物病害的监测技术。

病害诊断和监测的重要性。

3. 教学方法:讲授法:讲解病害的诊断方法和监测技术。

实验法:进行病害样本的采集和检测实验。

案例分析:分析典型病害诊断和监测的案例。

4. 教学时间:90分钟教案五:植物病害的防治策略1. 教学目标:让学生了解植物病害的防治方法和策略。

使学生掌握生物防治、化学防治和综合防治等方法。

2. 教学内容:植物病害的防治方法。

教案普通植物病理学教案一:引言与植物病害概述1. 教学目标:了解植物病理学的定义和研究范围。

掌握植物病害的基本概念和分类。

理解植物病害对农业生产和生态环境的影响。

2. 教学内容:植物病理学的定义和研究范围。

植物病害的基本概念和分类。

植物病害对农业生产和生态环境的影响。

3. 教学方法:讲授法:介绍植物病理学的定义和研究范围。

讨论法:探讨植物病害的基本概念和分类。

案例分析法:分析植物病害对农业生产和生态环境的影响。

教案二:植物病原物的分类与识别1. 教学目标:了解植物病原物的分类和特点。

掌握常见植物病原物的识别方法。

培养学生的观察和分析能力。

2. 教学内容:植物病原物的分类和特点。

常见植物病原物的识别方法。

观察和分析植物病原物的形态特征。

3. 教学方法:讲授法:介绍植物病原物的分类和特点。

实验法:观察和分析常见植物病原物的形态特征。

小组讨论法:培养学生观察和分析能力。

教案三:植物病害的传播与控制1. 教学目标:了解植物病害的传播途径和机制。

掌握植物病害的控制方法和策略。

培养学生对植物病害控制的实际操作能力。

2. 教学内容:植物病害的传播途径和机制。

植物病害的控制方法和策略。

实际操作植物病害控制的方法。

3. 教学方法:讲授法:介绍植物病害的传播途径和机制。

实验法:实际操作植物病害控制的方法。

案例分析法:分析植物病害控制的成功案例。

教案四:植物病毒学1. 教学目标:了解植物病毒的基本概念和特点。

掌握植物病毒的分类和识别方法。

理解植物病毒对植物病害的影响。

2. 教学内容:植物病毒的基本概念和特点。

植物病毒的分类和识别方法。

植物病毒对植物病害的影响。

3. 教学方法:讲授法:介绍植物病毒的基本概念和特点。

实验法:观察和分析植物病毒的形态特征。

案例分析法:分析植物病毒对植物病害的影响。

教案五:植物细菌学1. 教学目标:了解植物细菌的基本概念和特点。

掌握植物细菌的分类和识别方法。

理解植物细菌对植物病害的影响。

2. 教学内容:植物细菌的基本概念和特点。

普通植物病理学1.植物病理学:研究植物发生病害的原因,病害的发生发展规律,植物与有害生物间的互作机制以及怎样控制病害等的学科名称,称为植物病理学。

2.植物病害:由于受到病原生物或不良环境条件的持续干扰植物正常的生理功能受到严重影响在生理上和外观上表现出异常的状态。

3.病害三要素(详解):通常情况下只要有一种病原生物侵害了植物,植物发生病害,但也有两种或多种病原生物共同侵染植物而引发病害。

有时仅有病原生物和植物两方面,植物不一定发生病害,因为病原生物可能无法接触或侵染植物,也就不能影响和干扰植物的生长发育,因此还需合适的媒介和一定的环境条件予以满足,才能对植物构成威胁。

4.病害三要素:病原生物,寄主植物和一定的环境条件,三者相互配合才能引起病害的观点,就称为病害三要素。

5.病因的划分:植物病害分为两大类,第一类是有病原生物因素侵染造成的病害,称为侵染性病害,因为能在植物间传染,所以又称传染性病害。

另一类是没有病原生物参与,只是由于植物自身的原因,或外界环境条件的恶化,所引起的病害,这类病害不会在植株间传染,因此称为非侵染性病害或非传染性病害。

6.病状:指发病植物本身所表现出来的反常现象。

7.病征:指病原物在植物体上表现出来的特征性结构,并不是所有的植物病害都有病征表现。

(病毒无病征)病征只有在侵染性病害重才有出现,所有的非侵染性病害中都没有病征出现。

8.病状类型:分为变色,坏死,萎蔫,腐烂,畸形。

9.腐烂:可分为干腐,湿腐和软腐。

根据腐烂的部位不同,可分为根腐,基腐,茎腐,果腐和花腐等。

10.病征类型:真菌(1.霉状物或丝状物2.粉状物或锈状物3.垫状物或点状物4.索状物5.颗粒状物)细菌(菌脓或流胶)11.专性寄生:只能从活的寄主细胞中获取营养,寄生力强。

(不能人工培养)12.兼性寄生:可以从活的和死的寄主细胞或死的有机质上获取营养。

(可人工培养)13.整体产果:真菌的整个营养体转变为繁殖结构(子实体)14.分体产果:绝大多数真菌,仅是部分营养体转变为繁殖体,其余部分仍在进行营养生长。

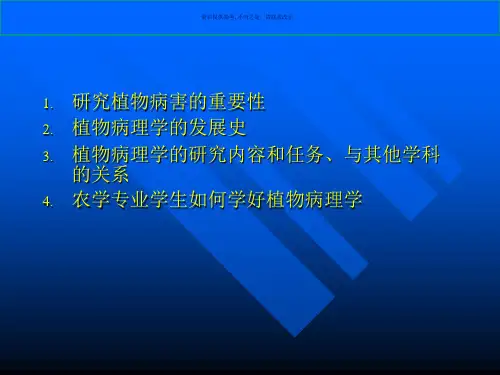

一、课程简介《普通植物病理学》是植物保护专业的专业必修课,主要讲授植物病害的基本概念和理论。

课程要求学生掌握植物病理学的基本理论知识,具备植物病害调查与诊断、病原物鉴定、标本的制作等方面的实验能力,培养学生爱国敬业的核心价值观、人与自然和谐共生的绿色发展观,厚植知农爱农情怀,弘扬求实创新的科学精神。

二、课程思政教学设计课程的思政设计紧密围绕立德树人这个核心,以植物病理学基本理论为主线,在培养学生掌握都市型农林业的植物病理学专业知识和基本技能的同时,强化生态文明建设理念与环境保护的意识。

理论教学与实践教学相结合,在课堂讲授、实践实习过程中潜移默化地培育学生的人生观和价值观,培养良好的人文素养、职业道德和社会责任感。

通过混合式教学的课堂教学,将家国情怀、历史使命、可持续发展意识、科学求真等思政元素贯穿其中,了解植物病害发生发展与防治原理及其在国民经济可持续发展中的重要地位,培养学生服务国家经济社会发展,服务农业农村农民的使命感。

在实践教学中,带领学生开展田间实习,深入京郊农业生产中开展社会服务与技术推广,参与社区义诊社会服务,了解农民在生产中的需求,认识植物病害给农业生产带来的损害,培养对农业农村农民的感情。

建立多元化综合评价体系,通过课程考核和学生的专业素养、专业认同感等来综合评价课程思政的效果。

三、课程思政实践情况1.传承科学家精神,激发专业责任担当通过学习裘维蕃院士、朱有勇院士、康振生院士等本专业的著名科学家的科研和实践的故事,引导学生以保障国家粮食安全和生态安全为己任,踔厉奋发、笃行不怠,在国家发展新征程中展现担当和作为。

带领学生查阅资料学习时代楷模朱有勇院士的科研成就和精准扶贫的故事组织学生开展科学家精神科普演讲2.深入生产一线,激发爱农情怀带领学生开展丰富的课程实习和实践,到农业园区和百姓生产生活中开展植物病害诊断与病害调查,了解植物病害给农业生产带来的损害,激发学生的爱农情怀。

带领学生为农户诊断田间病害,带领学生开展病害调查,组织学生到社区开展植物病虫害义诊活动。

《普通植物病理学》实验指导实验⼀植物病害症状观察植物得病后在⽣理和形态上均可以发⽣改变,患病植物外部形态的反常现象就是症状。

症状是诊断植物病害的重要依据之⼀,可分为病状和病症两种类型,通常把植物体本⾝的反常表现称为病状,⽽把病原⽣物在植物受害部位所形成的特征性结构称为病症。

由于病害种类、环境条件,发病部位和植物被害时期不同,病状也有各种各样的类型,归纳起来包括五种类型:变⾊、坏死、腐烂、萎蔫和畸形。

病症则直接暴露了病原物在质上的特点,如真菌⼦实体在寄主表⾯形成的霉层、⿊点、粉状物等,细菌表现出来的菌脓和菌痂;⽽植物病毒、植原体、等⽆病症表现。

病状作为病变过程的表现,其特征也是较稳定和具特异性的,这是利⽤病状诊断植物病害的基础;病症出现的明显程度,虽受环境条件的影响很⼤,但⼀经表现出来却相当稳定,所以根据病症能够正确判断植物病害。

⼀、⽬的要求本次实验⽬的在于了解植物病害的种类及多样性,认识病害对农业⽣产的危害性,并掌握病症和病状的⼀般类型,以便在病害诊断中加以利⽤。

⼆、材料、试剂与仪器按照植物病害的病状类型(变⾊、坏死、腐烂、萎蔫和畸形)和病症(粉状物、霉状物、⼩⿊点、⽩瓷状物、菌脓等)准备植物病害的盒装标本、瓶装液浸标本及新鲜标本。

各种症状挂图、模型、多媒体课件等。

⽤⾁眼或放⼤镜观察下列各种病害标本,按上述症状划分⽅法,注意观察病状和病症特点及其症状类型。

烟草花叶病黄⽠花叶病甜菜黄化病毒病苹果绿缘褐斑病马铃薯晚疫病桃细菌性穿孔病蔬菜幼苗猝倒病⽩菜软腐病⽢薯线⾍病棉花枯黄萎病⽔稻恶苗病枣疯病桃缩叶病马铃薯疮痂病⽟⽶丝⿊穗病⼩麦⽩粉病⼩麦秆锈病葡萄霜霉病茄⼦褐纹病油菜菌核病麦类麦⾓病苹果发根病棉花⾓斑病苋菜⽩锈病⼤⾖菟丝⼦黄⽠根结线⾍病三、实验操作病状类型:(⼀)变⾊Discolour:由于叶绿素发育受到破坏,⽽使叶⽚的颜⾊发⽣改变,这种变⾊可以是普遍的也可以是局部的,变⾊的细胞本⾝并不死亡。

1褪绿:叶⽚普遍变为淡绿⾊或淡黄⾊。

《普通植物病理学》课程笔记第一章:植物病害基本知识一、植物病害的概念1. 定义:植物病害是指植物在生长发育过程中,由于受到生物因素(如病原微生物)和非生物因素(如环境、营养等)的影响,导致植物生理功能紊乱、组织结构损伤、生长发育受阻、产量降低和品质变劣的现象。

2. 植物病害的重要性:植物病害对农业生产和自然生态系统具有重大影响。

它们可以导致农作物减产、品质下降,甚至绝收,对粮食安全、经济收入和生态环境造成威胁。

二、植物病害的症状1. 病状:(1)变色:- 黄化:叶片或植株其他部位失去绿色,变为黄色。

- 红化:叶片或植株其他部位变为红色。

- 褐化:叶片或植株其他部位变为褐色。

- 紫化:叶片或植株其他部位变为紫色。

(2)坏死:- 病斑:植物组织局部死亡,形成明显的坏死区域。

- 枝枯:枝条或整株植物死亡。

(3)腐烂:- 软腐:植物组织软化和腐烂,常见于果实和块茎。

- 湿腐:植物组织因水分过多而腐烂。

(4)萎蔫:- 因病原生物侵害或水分供应不足导致的植物组织失去膨压,表现为叶片下垂、枯萎。

(5)畸形:- 肿瘤:植物组织异常增生,形成肿瘤状结构。

- 丛生:植物生长点异常分裂,导致植株矮小、分枝增多。

- 矮化:植物生长受阻,植株矮小。

2. 病征:(1)霉状物:- 菌丝体:病原真菌在病部表面形成的细丝状结构。

- 孢子:病原真菌产生的繁殖体,形态多样。

(2)粉状物:- 孢子堆:病原真菌在病部表面形成的粉末状结构。

(3)颗粒状物:- 菌脓:病原细菌在病部表面形成的粘稠颗粒状物质。

(4)絮状物:- 菌丝体和孢子的集合体,常见于某些真菌病害。

3. 症状的变化:植物病害的症状随着植物的生长发育、环境条件、病原生物的侵染阶段等因素的变化而发生变化。

了解症状的变化有助于病害的诊断和防治。

三、植物病害的类型及划分方法1. 按病原生物分类:(1)真菌性病害:由真菌引起的病害,如霜霉病、白粉病等。

(2)细菌性病害:由细菌引起的病害,如软腐病、青枯病等。