低磷性佝偻病的新认识

- 格式:pdf

- 大小:333.20 KB

- 文档页数:4

小儿低磷血症的研究现状南阳市张仲景国医院(南阳市中医院)、南阳市中西医结合儿童医院张炜低磷血症是重要的、致死性的电解质紊乱,但不被重视,小儿低磷血症更是如此,未引起我国儿科高层的关注,可供参考的文献也极其有限。

儿童血磷的正常值、诊断标准不统一,发病率和近期预后缺乏系统的研究,缺乏官方的治疗方法,有诸多待研究的空白点。

希望本文能唤起对小儿低磷血症的关注,减少危重病人的死亡。

一、血磷正常值新生儿:《实用新生儿学》第三版记录的早产儿血磷正常值为出生时 1.81~2.58 mmol/L,6~10天1.97~3.78 mmol/L,20~25天2.13~3.04 mmol/L;足月儿:出生时1.62~2.52 mmol/L,3天1.87~2.91 mmol/L, 6~12天1.58~2.87 mmol/L,1月1.62~3.07 mmol/L;《诸福棠实用儿科学》第7版记录的新生儿血磷正常值为1.4~2.8mmol/L。

陈昌辉等在《中国实用儿科杂志》1997年第2期报告的足月儿血磷正常值为男1.82±0.53 mmol/L,女1.95±0.53 mmol/L。

三者的差距较大,尤其是早产儿血磷正常值参考价值有限。

婴儿:《诸福棠实用儿科学》第7版记录的婴儿血磷正常值为2~2.75mmol/L。

儿童:《诸福棠实用儿科学》第7版记录的儿童血磷正常值为1.5~1.78mmol/L。

成人:0.9~1.3mmol/L(《实用内科学》第13版),国外认为正常成人血清磷浓度为0. 96~1. 45mmol/L。

二、诊断标准1.早产儿:极重度<0.4mmol/L,重度<~0.6mmol/L,中度<~0.8mmol/L,轻度<~1.0mmol/L(施旭红,李小红,21例早产儿低磷血症的观察和护理,护理与康复2006年6期)。

新生儿:根据陈昌辉等的报告,<1.5mmol/L应是比较合理的。

2.儿童:<1.29 mmol/L(杜嗣廉,小儿水电解质平衡与液体疗法[M]北京:人民卫生出版社1993:134- 137),有的人认为<1.0 mmol/L,或低于<1.45mmol/L。

佝偻病名词解释佝偻病,即儿童缺钙症,是一种由于体内钙、磷、维生素D等营养物质缺乏或代谢障碍导致的骨骼发育不良的疾病。

其特点是身高矮小、肌肉松弛、步态不稳、脊柱侧弯、胸廓变形等表现。

佝偻病主要是由于钙、磷等矿物质的摄入不足,或是由于维生素D的缺乏或不可利用,而导致骨骼钙、磷代谢紊乱所致。

佝偻病主要影响发育中的婴幼儿和青少年,尤其是在生长高峰期时发病率较高。

婴幼儿期的主要原因是母乳喂养不足或维生素D含量不足的配方奶喂养,而青少年期则常因生活习惯改变,食谱不合理及户外活动减少等原因导致。

佝偻病临床表现主要包括以下几个方面:1. 骨骼方面:儿童缺钙症的主要表现是骨骼发育不良,包括身材矮小、爬行迟缓、行走不稳等。

严重者可出现塌背、脊柱侧弯、X型腿、软弱的胸廓等骨骼畸形。

2. 肌肉方面:由于佝偻病导致肌肉张力降低,患儿常表现出肌肉松弛、活动不灵活、迟缓等症状。

3. 神经系统方面:佝偻病对神经系统也有一定影响,患儿可能表现出头痛、失眠、多梦等症状。

4. 免疫系统方面:佝偻病还会导致患儿的免疫功能下降,易患感染病,如呼吸道感染、泌尿系统感染等。

佝偻病的预防和治疗主要包括以下几个方面:1. 饮食措施:饮食中要充分补充富含钙、磷、维生素D等营养物质的食物,如奶类、豆类、鱼类等。

此外,增加户外活动,合理晒太阳也有助于维生素D的合成。

2. 补充维生素D:根据患儿年龄及病情,医生可能会给予维生素D口服或注射补充。

3. 钙、磷补充:在医生的指导下,根据患儿的具体情况,可能会给予钙、磷补充剂,以帮助调整骨骼代谢。

4.纠正骨骼畸形:对于严重骨骼畸形的患儿,可能需要进行手术矫正。

总之,佝偻病是一种由于营养物质摄入不足或代谢障碍所引起的骨骼发育不良的疾病。

早期预防和治疗对于避免骨骼畸形和身体健康发育至关重要。

因此,建议在婴幼儿期良好的饮食习惯和适当户外活动,以及日常生活中的科学补充营养物质,都是预防和控制佝偻病的重要措施。

血清骨源性碱性磷酸酶在维生素D缺乏性佝偻病发病中的作用研究1. 引言1.1 研究背景佝偻病是一种常见的婴幼儿和儿童骨骼疾病,主要表现为骨骺未闭、软骨发育不全和骨质疏松等症状。

维生素D缺乏是佝偻病的主要原因之一,而血清骨源性碱性磷酸酶作为维生素D活性代谢的指标,在佝偻病的发病机制中扮演着重要的角色。

研究表明,血清骨源性碱性磷酸酶是一种由骨细胞分泌的酶,其活性水平能够反映骨代谢情况。

在维生素D缺乏的情况下,机体无法充分吸收和利用钙质,导致血清钙磷浓度失衡,进而引发佝偻病的发生。

而血清骨源性碱性磷酸酶的活性水平则受到维生素D的调节,可以间接反映机体对维生素D的利用情况。

因此,深入研究血清骨源性碱性磷酸酶在维生素D缺乏性佝偻病中的作用机制,有助于揭示佝偻病的发病过程,为佝偻病的预防和治疗提供更为科学的依据。

本研究旨在探讨血清骨源性碱性磷酸酶在维生素D缺乏性佝偻病中的具体作用,为相关领域的研究提供新的思路和方向。

1.2 研究目的本研究旨在探讨血清骨源性碱性磷酸酶在维生素D缺乏性佝偻病发病中的作用机制,进一步揭示血清骨源性碱性磷酸酶与佝偻病的关系。

通过对血清骨源性碱性磷酸酶的功能特点和表达调节进行深入研究,探讨其在佝偻病发病机制中的具体作用,为佝偻病的临床诊断和治疗提供更为科学的依据。

通过对血清骨源性碱性磷酸酶与维生素D缺乏的关系进行探讨,揭示维生素D缺乏对骨代谢的影响,为预防和治疗维生素D缺乏性佝偻病提供新的思路和方法。

通过本研究的开展,旨在深化对血清骨源性碱性磷酸酶在维生素D缺乏性佝偻病中的作用机制的认识,为佝偻病的发病机理提供新的理论支持,为临床的诊断和治疗提供更为有效的策略。

1.3 研究意义本研究的意义主要体现在以下几个方面:首先,血清骨源性碱性磷酸酶在维生素D缺乏性佝偻病发病中的作用一直备受关注,但其具体机制尚不明确。

通过深入研究血清骨源性碱性磷酸酶在疾病发生发展中的作用机制,可以更好地理解佝偻病的发病机制,为制定更有效的治疗策略提供科学依据。

佝偻病的名词解释

佝偻病是一种由于维生素D缺乏引起的骨骼疾病,主要发生在儿童和青少年期。

该病的特征是骨骼变形和骨质疏松,严重时可能导致畸形和残疾。

佝偻病的发病机制是维生素D缺乏引起的钙和磷代谢紊乱,导致骨骼生长和骨质形成受到影响。

维生素D是人体合成骨骼所必需的一种营养素,它能够促进肠道对钙和磷的吸收,同时也能够促进骨骼生长和骨质形成。

因此,维生素D缺乏会导致钙和磷的吸收不足,骨骼生长和骨质形成受到抑制。

佝偻病的症状包括骨骼变形、身高矮小、步态异常、肌肉无力、腰背痛等。

在儿童期,佝偻病可能会导致骨骼畸形,如O型腿、X型腿、肋骨外翻等。

在青少年期,佝偻病可能会导致骨质疏松,增加骨折的风险。

佝偻病的预防和治疗主要是通过维生素D的补充和饮食调整来实现。

在日常饮食中,应该摄入足够的钙和磷,包括牛奶、豆浆、芝士、鱼类等。

此外,维生素D也可以通过阳光照射来合成,因此适当的户外活动也有助于预防佝偻病。

对于已经患有佝偻病的患者,需要及时进行维生素D的补充和饮食调整,以促进骨骼生长和骨质形成。

此外,还需要进行物理治疗、康复训练等综合治疗,以促进病情的恢复和改善。

总之,佝偻病是一种由于维生素D缺乏引起的骨骼疾病,预防和治疗的关键是维生素D的补充和饮食调整。

通过科学合理的预防

和治疗,可以有效地避免佝偻病的发生和发展,保障儿童和青少年的健康成长。

佝偻病早期症状的识别、预防、治疗佝偻病是一种维生素缺乏症,机体内缺乏维生素D会导致钙、磷等重要元素吸收率降低,最终导致骨骼钙化不良的骨骼疾病,通常佝偻病发病时间较长,极易被家长忽视,常见于婴幼儿身上,但是佝偻病具有较大危害,影响小孩子机体正常发育。

因此,日常生活中应积极准确辨别佝偻病的早期症状,做好早期防治措施,确保早发现、早针对,早日摆脱佝偻病的困扰。

下面带大家详细了解。

1.佝偻病的早期症状识别佝偻病作为全身性疾病,其早期症状的准确识别,为后续及时防治十分关键,其早期表现主要包含以下几方面:首先,精神神经症状。

一般情况下患有佝偻病的儿童,易常在夜晚惊醒、好哭以及多汗等症状,孩子出汗与气候并无较大的关联性,由于汗液遭受刺激形成。

患儿经常会不断摩擦枕部,引起枕秃或环形脱发。

其次,骨骼发生变化,是佝偻病重要早期症状之一。

一方面,头部骨骼发生变化。

颅骨软化是佝偻病的早期表现,常见于3-6个月的婴儿;头颅发生畸形,呈现为方颅、十字头;牙齿生长滞后,患儿牙齿生长时间延迟,可能会延迟至1周岁形成,严重状况下牙齿排列不整齐。

另一方面,胸部、四肢及脊柱。

胸廓发生畸形,腕、踝部膨大,下肢逐渐发生畸形,主要呈现为膝内翻、外翻等,脊柱弯曲。

最后,其他表现,患儿各方面动作行为滞后,关节松弛而有过伸现象,大脑皮层功能处于异常状态,言语发育较滞后。

1.佝偻病的早期综合防治1.综合防治措施持续性实施早期综合防治,是控制佝偻病核心举措之一,应从女性妊娠期着手,1岁内婴儿是重点关注对象。

第一,加大卫生宣传,向广大群众积极宣传科学育儿、以及佝偻病防治措施,消除各种不良育儿习惯,正确指导参与自我保健。

第二,系统管理。

通过妇幼保健网,对孕妇、新生儿等开展保健管理,定期组织依照计划方案预防性投药及佝偻病监测。

第三,科学喂养。

建议家长孩子处于婴幼儿阶段进行母乳喂养,脱离母乳期应合理添加辅食,建议多食用富含维生素D、钙、磷的食物。

第四,利用日光。

佝偻病的临床表现和预防指南佝偻病是一种影响儿童骨骼发育的常见疾病,主要由维生素D缺乏引起。

临床上,它表现为身材矮小、骨骼畸形、肌力减退等特征。

为了预防和控制佝偻病的发生,有必要了解其临床表现和预防指南。

一、佝偻病的临床表现佝偻病主要影响儿童的骨骼系统,具有以下临床表现:1. 身高增长受限:患者身高增长迟缓,生长速度明显减慢。

他们通常比同龄人更矮小,并出现持续性生长延缓。

2. 骨骼畸形:佝偻病患者的骨骼容易出现畸形。

最典型的表现是脚部和手腕扩张。

脚部出现“拇外翻”、“足弓塌陷”等异常表现;而手腕则会有“手镯征”,即尺寸轻压后无法正常闭合。

3. 肌力减退:由于佝偻病影响了骨骼和肌肉的正常发育,患者常常表现出运动能力下降和体力活动耐受力不佳。

4. 其他症状:佝偻病患者还可能出现乏力、食欲减退、易患感染等非特异性症状。

二、佝偻病的预防指南为了预防佝偻病的发生,以下是一些有效的预防指南:1. 维生素D补充:维生素D是预防佝偻病的最核心因素。

婴幼儿时期应及时给予适量的维生素D补充剂。

通常建议每天给予400-600国际单位(IU)的维生素D,直到孩子开始较多户外活动并摄入足够的维生素D富含食物。

2. 日光浴:日光中富含维生素D,而紫外线可以帮助人体合成维生素D。

适度日晒有助于增加体内维生素D水平。

但需要注意避开强阳光时段以及使用适当的防晒措施。

3. 饮食改善:维生素D富含的食物包括鱼类(比如鲑鱼、沙丁鱼)、蛋黄、牛奶等。

在婴幼儿时期,母乳或配方奶是主要营养来源,但这些并不含足够的维生素D。

因此,在适当时期应加入固体食物,以补充营养需求。

4. 应用外科疗法:对于严重畸形的佝偻病患者,可能需要进行外科矫正手术来修复骨骼畸形和改善功能。

这种治疗方法通常在药物和营养治疗无效时考虑。

5. 定期体检和监测:定期体检有助于发现佝偻病早期迹象,并采取相应措施。

定期血液检查可帮助确定维生素D水平是否正常。

总结:佝偻病是一种由于维生素D缺乏而引起的儿童骨骼发育障碍性疾病。

简述佝偻病患儿不同年龄骨骼畸形变化的特点。

佝偻病是由于维生素D缺乏引起的一种儿科疾病,其主要症状包括骨骼畸形和生长迟缓。

以下是佝偻病患儿不同年龄骨骼畸形变化的特点:

1. 婴儿期(0-12个月):婴儿期是佝偻病的最严重的时期。

在这个阶段,佝偻病患儿的骨骼畸形最为明显,如枕秃、方颅、肋骨串珠等。

在婴儿期,佝偻病患儿的骨骼生长速度非常快,但由于维生素D缺乏,骨骼的生长和发育会受到影响。

2. 幼儿期(1-3岁):幼儿期是佝偻病的治疗和预防的关键时期。

在这个阶段,佝偻病患儿的骨骼畸形会逐渐减轻,但仍然存在。

在幼儿期,佝偻病患儿的骨骼生长速度逐渐放缓,但仍在继续生长。

3. 学龄前期(4-6岁):学龄前期是佝偻病患儿的骨骼生长和发育的最后阶段。

在这个阶段,佝偻病患儿的骨骼畸形已经明显减轻,但仍有可能存在。

4. 青春期(10-17岁):青春期是佝偻病患儿的骨骼生长和发育的后期阶段。

在这个阶段,佝偻病患儿的骨骼生长和发育已经停止了,但身高和体重仍在继续增长。

除了以上不同年龄时期的特点外,佝偻病患儿的骨骼畸形还可能出现在其他年龄段,如成人期。

在成人期,佝偻病患儿的骨骼畸形可能会变得更加明显,但通常已经无法恢复。

此外,需要注意的是,虽然佝偻病患儿可能会出现骨骼畸形,但这并不意味着他们会出现健康问题。

在大多数情况下,佝偻病患儿可以通过适当的治疗和预防措施来缓解症状,并保持良好的健康状态。

犊牛佝偻病的病因分析犊牛佝偻病的临床症状及预防措施-养牛技术犊牛佝偻病是指新生骨骼在钙化过程中,由于缺乏维生素D和矿物质而造成骨组织形成钙化不全性软骨肥大以及骨骺增大,是一种全身性矿物质代谢疾病。

临床上主要症状是消化机能紊乱、长骨弯曲变形以及跛行等。

下面一起来了解一下:犊牛佝偻病的病因分析犊牛佝偻病的临床症状及预防措施。

1、病因分析维生素D缺乏。

母牛在哺乳期严重缺乏青饲料或者在日粮中没有添加充足的多维,同时长时间采取封闭舍饲,会导致乳汁中含有较少的维生素D,使后代哺乳犊牛无法通过吮乳获取所需的维生素D,从而出现发病。

另外,犊牛每天没有经受充足光照或者饲喂光照时间较短的饲草料,导致体内维生素D 的生成受到抑制,从而使其因缺乏维生素D而出现发病。

钙磷缺乏或者比例不当。

犊牛长时间饲喂缺钙的饲草料,如块根类饲料、麦糖、麦秸等,导致血液中钙水平降低;或者长时间饲喂多汁饲料、麦糖等,以及种植在低磷土壤上的饲草料,导致血液中磷水平下降,导致机体缺乏钙、磷或者摄取不足而出现发病。

另外,如果犊牛胃肠酸碱平衡被破坏或者瘤胃内微生物群紊乱,以及患有寄生虫病(如绦虫病、蛔虫病等)而造成机体消化和吸收功能减弱等,都会对其吸收和利用钙、磷造成影响,从而也会使其出现发病。

钙磷比例不当,即搭配的日粮时没有合理调控钙、磷比例,导致犊牛需要大量的维生素D,对其吸收钙、磷造成严重影响,同样也会使其发生佝偻病。

2、临床症状发病初期,病牛表现出精神沉郁,食欲不振,并伴有异嗜,拒绝走动,步态强拘,出现跛行。

随着症状的不断加重,四肢多个关节近端发生肿大,肋软骨与肋骨连接处出现念珠状肿,胸廓隆起并发生变形,脊背凸起,四肢长骨弯曲变形,如前肢腕关节明显外展呈0形姿势,而两后肢跗关节明显内收呈X形姿势。

颜面增宽、隆起,鼻腔狭窄,吸气有所变长。

牙齿无法完全咬合,发生口裂而无法完全闭合,并伴有采食、咀嚼不灵活。

肌肉和腱的张力变小,腹部明显下垂。

生长发育缓慢,缺乏营养,被毛粗硬,失去光泽,换毛延后,发生贫血。

51.低血磷性佝偻病概述低血磷性佝偻病(hypophosphatemic rickets)是一组由于各种遗传性或获得性病因导致肾脏排磷增多,引起以低磷血症为特征的骨骼矿化障碍性疾病,具有较高的致残、致畸率。

发生在儿童期称为佝偻病,主要表现为方颅、鸡胸、肋骨串珠、四肢弯曲畸形(O型或X型腿)、生长迟缓等。

成人起病者称为骨软化症,表现为乏力、体型改变、身材变矮、多发骨折、骨痛,甚至致残等。

病因及流行病学正常的钙磷水平是骨骼矿化的必备条件。

低血磷性佝偻病患者由于PHEX、FGF23、DMP1等基因突变或其他获得性病因,导致体内调磷因子成纤维生长因子23(fibroblast growth factor 23,FGF23)产生过多或降解障碍,使循环中FGF23水平增加,从而导致近端肾小管上皮内的NaPi共转运体对尿磷重吸收减少,肾磷阈降低。

同时由于FGF23可抑制肾脏1α羟化酶的活性,减少1,25(OH)2D 的生成,减少肠道对钙、磷的吸收,进一步加重低磷血症,导致骨骼矿化障碍,引起佝偻病或骨软化症的表现。

遗传性低血磷性佝偻病分为:X连锁显性遗传低磷性佝偻病(XLH)、常染色体显性遗传性低磷佝偻病(ADHR)、常染色体隐性遗传性低磷佝偻病(ARHR)、低血磷性佝偻病合并甲状旁腺功能亢进症(HRHPT)、McCuneAlbright综合征(MAS)、颅面骨发育不良(osteoglophonic dysplasia,OGD)等。

获得性低血磷性骨软化症最常见的类型为肿瘤性骨软化症(TIO),其他还包括范科尼综合征等。

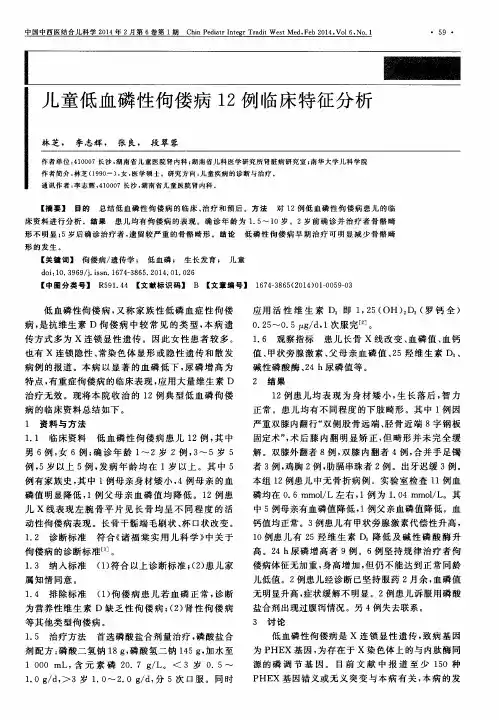

其中,遗传性低血磷性佝偻病的致病基因,如表511。

表511 遗传性低血磷性佝偻病的致病基因总结类型OMIM致病基因基因位点XLH 307800 PHEX Xp22.1ADHR193100FGF2312p13.32ARHR1241520DMP-14q22.1ARHR2613312ENPP16q23.2HRHPT612089Klotho易位13q13.1MAS174800GNAS20q13.32OGD166250OGD8p11.23国外报道低血磷性佝偻病的发病率约为3.9/100 000,患病率约为1/21 000,此类疾病在我国的流行病学资料尚有待完善。

维生素d缺乏性佝偻病名词解释

维生素D缺乏引|起的钙磷代谢失常

该病是慢性营养性疾病,多毵于儿

期引起骨骼畸形

积极治疗预后良好

维生素D缺乏性佝偻病,为维生素D缺乏引起的体内钙磷代谢异常,导致生长期的骨组织矿化不全,产性以骨骼钙化障碍为特征的的全身慢性营养缺乏性疾病,是维生素D缺乏进展最为严重的阶段,与生活訪式密切相关。

维生素D缺乏性佝偻病可以分为亚临床型佝偻病和临床型佝偻病两大类。

亚临床型佝偻病虽然存在维生素D缺乏,但是没有明显的骨骼和钙化异常,无特征性临床症状、体征,或是非特异性神经精神症状。

临床型佝偻病,因维生素D缺乏导致钙磷代谢紊乱,导致处于生长期的长骨干骺端生长板和骨基质矿化不全,引起的骨骼畸形。

51.低血磷性佝偻病概述低血磷性佝偻病(hypophosphatemic rickets)是一组由于各种遗传性或获得性病因导致肾脏排磷增多,引起以低磷血症为特征的骨骼矿化障碍性疾病,具有较高的致残、致畸率。

发生在儿童期称为佝偻病,主要表现为方颅、鸡胸、肋骨串珠、四肢弯曲畸形(O 型或X 型腿)、生长迟缓等。

成人起病者称为骨软化症,表现为乏力、体型改变、身材变矮、多发骨折、骨痛,甚至致残等。

病因及流行病学正常的钙磷水平是骨骼矿化的必备条件。

低血磷性佝偻病患者由于PHEX、FGF23、DMP1 等基因突变或其他获得性病因,导致体内调磷因子成纤维生长因子23(fibroblast growth factor 23,FGF23)产生过多或降解障碍,使循环中FGF23 水平增加,从而导致近端肾小管上皮内的Na-Pi 共转运体对尿磷重吸收减少,肾磷阈降低。

同时由于FGF23 可抑制肾脏1α-羟化酶的活性,减少1,25(OH)2D3 的生成,减少肠道对钙、磷的吸收,进一步加重低磷血症,导致骨骼矿化障碍,引起佝偻病或骨软化症的表现。

遗传性低血磷性佝偻病分为:X 连锁显性遗传低磷性佝偻、常染色体隐性遗传性低磷病(XLH)、常染色体显性遗传性低磷佝偻病(ADHR)佝偻病(A RHR )、低血磷性佝偻病合并甲状旁腺功能亢进症、McCune-Albright 综合征(MAS)、颅面骨发育不良(osteoglophonic (HRHPT)dysplasia,OGD)等。

获得性低血磷性骨软化症最常见的类型为肿瘤性骨软化症(TIO),其他还包括范科尼综合征等。

其中,遗传性低血磷性佝偻病的致病基因,如表51-1。

表51-1 遗传性低血磷性佝偻病的致病基因总结类型OMIM 致病基因基因位点XLH 307800 PHEX Xp22.1ADHR 193100 FGF23 12p13.32ARHR1 241520 DMP-1 4q22.1ARHR2 613312 ENPP1 6q23.2HRHPT 612089 Klotho 易位13q13.1MAS 174800 GNAS 20q13.32OGD 166250 OGD 8p11.23国外报道低血磷性佝偻病的发病率约为3.9/100 000,患病率约为1/21 000,此类疾病在我国的流行病学资料尚有待完善。