古建彩绘与纹样..

- 格式:ppt

- 大小:2.80 MB

- 文档页数:22

古建筑彩绘的分类以及施工工艺步骤介绍古建筑彩绘是中国传统建筑文化中的一种艺术表现形式,不同的彩绘风格、技法和材料选择都会对建筑的整体气氛和风貌产生影响。

在建筑学界,古建筑彩绘的分类与施工工艺是重要的研究方向,下面将从建筑学专家的角度对其进行分类和介绍施工工艺步骤。

一、古建筑彩绘分类古建筑的彩绘历史悠久,从宋代开始就开始了大规模的彩绘活动,到清代达到了空前的繁盛期。

根据历史的演变和艺术形态的不同,古建筑彩绘通常有以下几种分类方式。

1、文化彩绘文化彩绘以释经、佛教畫、道教畫为主,每种教派有其特有的绘法,具有不同的宗教意义,例如天花板上的十二生肖和吉祥图案等。

2、建筑彩绘建筑彩绘主要体现在建筑部件和建筑装饰方面,如石雕、木雕和石窗花等。

在建筑彩绘中,色彩丰富、浓烈,其主要功能是美化和丰富建筑的艺术形态。

3、人物画人物画主要是针对寺院等地方的彩绘,其画面包含佛祖、仙圣、名贵僧侣肖像等,人物明显、构图规整,颜色鲜艳,层次分明。

二、古建筑彩绘施工工艺步骤展开说明古建筑彩绘作为一门高层次艺术,其成品的质量要求严格,步骤也非常繁琐。

古建筑彩绘施工工艺主要包括筹划和设计、调配彩料、基层打磨和修补、刻制、绘画和保护等环节。

1、筹划和设计古建筑彩绘施工工艺的第一步是进行筹划和设计。

根据彩绘的设计图纸,确定要使用的颜色、材料和制作工艺,以及随后的施工流程和时间表。

2、调配彩料调配彩料是古建筑彩绘施工工艺中非常重要的一步。

颜料的品质、色彩均一度和质地稳定性等因素会直接影响到彩绘的效果。

考虑到古建筑有其特殊的性质,低污染、低腐蚀、防腐保护等是选择配色的重要依据。

3、基层打磨和修补古建筑彩绘施工工艺的第三步是基层打磨和修补。

基层处理包括木石材的打磨、涂刷基础涂料、梗架组装等。

基层打磨、基础涂料施工和底漆调整通常需要多次反复进行。

4、刻制刻制是古建筑彩绘施工工艺中的一个必要环节,其品质好坏直接影响到制作效果。

其中,飞白、线刻和电切都是常用的刻制工艺。

中国古代建筑-彩画彩画彩画是我国古代建筑上极富特⾊的装饰,⽤⾊彩、油漆在梁、枋、⽃拱、柱、天花板等处刷饰或绘制花纹、图案乃⾄⼈物故事等,这些被绘画出来的各⾊纹样与图案就是彩画。

彩画除了具有装饰作⽤外,还可增加⽊料的防腐防蛀性。

我国在春秋时期就有了彩画的雏形,⾄秦汉时已很发达,出现了龙、云等纹样,南北朝时期受佛教的影响,彩画中⼜增添了卷草、莲花、宝珠、万字等纹样。

随着不断地发展,内容越来越丰富,画法与名称也逐渐增多,明清时渐成定制。

明清时期的彩画,不仅已经发展到了⼗分成熟的阶段,⽽且它还对建筑的⾊彩起到了⼀个协调作⽤。

明清时期的整个建筑的⾊彩配置⾮常讲究。

由于琉璃⽡,尤其是明亮的黄⾊琉璃⽡被较多地使⽤,为了在⾊彩上更显突出,组合更耀眼、明丽,屋檐下的装饰⼀改宋代以前的暖⾊基调,⽽变为以青绿为主的冷⾊,所以,我们常说清代的彩画为青绿彩画。

青绿彩画与⾦黄⾊的琉璃⽡顶、朱红⾊的柱⼦组合,把整座建筑衬托得更为辉煌壮丽。

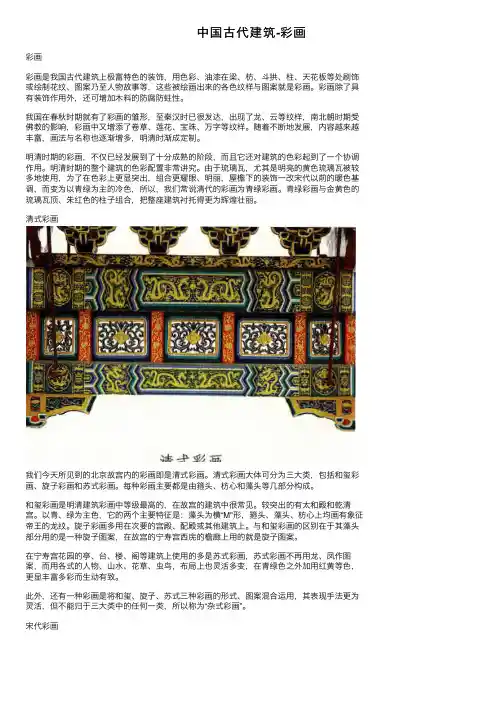

清式彩画我们今天所见到的北京故宫内的彩画即是清式彩画。

清式彩画⼤体可分为三⼤类,包括和玺彩画、旋⼦彩画和苏式彩画。

每种彩画主要都是由箍头、枋⼼和藻头等⼏部分构成。

和玺彩画是明清建筑彩画中等级最⾼的,在故宫的建筑中很常见。

较突出的有太和殿和乾清宫。

以青、绿为主⾊,它的两个主要特征是:藻头为横“M"形,箍头、藻头、枋⼼上均画有象征帝王的龙纹。

旋⼦彩画多⽤在次要的宫殿、配殿或其他建筑上。

与和玺彩画的区别在于其藻头部分⽤的是⼀种旋⼦图案,在故宫的宁寿宫西庑的檐廊上⽤的就是旋⼦图案。

在宁寿宫花园的亭、台、楼、阁等建筑上使⽤的多是苏式彩画,苏式彩画不再⽤龙、凤作图案,⽽⽤各式的⼈物、⼭⽔、花草、⾍鸟,布局上也灵活多变,在青绿⾊之外加⽤红黄等⾊,更显丰富多彩⽽⽣动有致。

此外,还有⼀种彩画是将和玺、旋⼦、苏式三种彩画的形式、图案混合运⽤,其表现⼿法更为灵活,但不能归于三⼤类中的任何⼀类,所以称为“杂式彩画”。

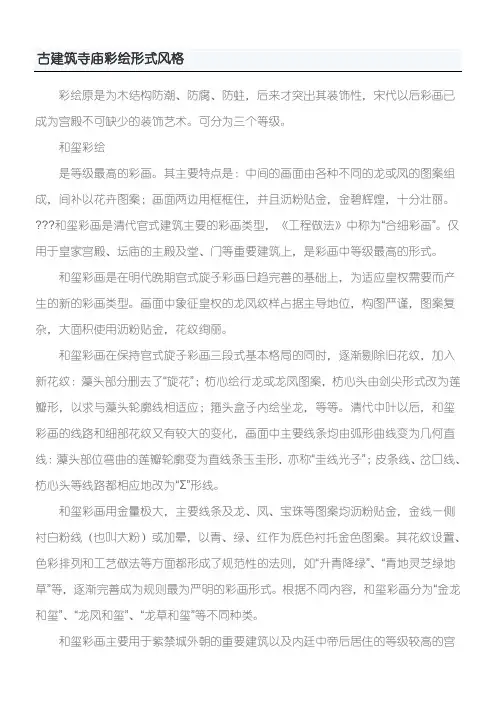

彩绘原是为木结构防潮、防腐、防蛀,后来才突出其装饰性,宋代以后彩画已成为宫殿不可缺少的装饰艺术。

可分为三个等级。

和玺彩绘是等级最高的彩画。

其主要特点是:中间的画面由各种不同的龙或凤的图案组成,间补以花卉图案;画面两边用框框住,并且沥粉贴金,金碧辉煌,十分壮丽。

???和玺彩画是清代官式建筑主要的彩画类型,《工程做法》中称为“合细彩画”。

仅用于皇家宫殿、坛庙的主殿及堂、门等重要建筑上,是彩画中等级最高的形式。

和玺彩画是在明代晚期官式旋子彩画日趋完善的基础上,为适应皇权需要而产生的新的彩画类型。

画面中象征皇权的龙凤纹样占据主导地位,构图严谨,图案复杂,大面积使用沥粉贴金,花纹绚丽。

和玺彩画在保持官式旋子彩画三段式基本格局的同时,逐渐剔除旧花纹,加入新花纹:藻头部分删去了“旋花”;枋心绘行龙或龙凤图案,枋心头由剑尖形式改为莲瓣形,以求与藻头轮廓线相适应;箍头盒子内绘坐龙,等等。

清代中叶以后,和玺彩画的线路和细部花纹又有较大的变化,画面中主要线条均由弧形曲线变为几何直线:藻头部位弯曲的莲瓣轮廓变为直线条玉圭形,亦称“圭线光子”;皮条线、岔口线、枋心头等线路都相应地改为“Σ”形线。

和玺彩画用金量极大,主要线条及龙、凤、宝珠等图案均沥粉贴金,金线一侧衬白粉线(也叫大粉)或加晕,以青、绿、红作为底色衬托金色图案。

其花纹设置、色彩排列和工艺做法等方面都形成了规范性的法则,如“升青降绿”、“青地灵芝绿地草”等,逐渐完善成为规则最为严明的彩画形式。

根据不同内容,和玺彩画分为“金龙和玺”、“龙凤和玺”、“龙草和玺”等不同种类。

和玺彩画主要用于紫禁城外朝的重要建筑以及内廷中帝后居住的等级较高的宫殿。

太和殿、乾清宫、养心殿等宫殿多采用“金龙和玺彩画”;交泰殿、慈宁宫等处则采用“龙凤和玺”彩画;而太和殿前的弘义阁、体仁阁等较次要的殿宇使用的则是龙草和玺彩画。

使用和玺彩画的各处宫殿,由额垫板均为红色,平板枋若用蓝色,则绘行龙,若用绿色,则绘工王云。

一、概述古建筑作为传统文化的重要载体,在我国历史悠久的山西地区有着丰富的建筑遗产,其中最为引人注目的便是它们精美绚丽的房梁彩绘纹饰。

这些彩绘纹饰不仅反映了当时的社会风貌和审美观念,同时也承载着丰富的文化内涵,因此对其不同形式的研究具有重要意义。

二、历史背景1. 山西古建筑的特点山西地处我国华北平原,自古就是农耕文明的发源地,秦、汉以来,山西地区的建筑就展现出了其独特的特点。

其中,房梁彩绘纹饰作为古建筑的重要组成部分,在整体建筑风格中扮演着重要角色,成为传统文化的瑰宝。

2. 彩绘纹饰的历史沿革彩绘纹饰是我国古代艺术的瑰宝,其历史可以追溯到数千年前。

在山西地区,随着历史的演进,房梁彩绘纹饰也经历了不同的时期和风格,反映了当时的社会风貌和审美观念。

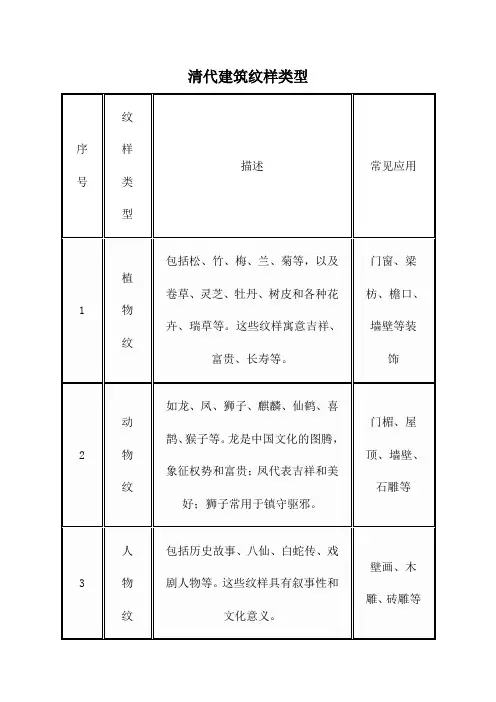

三、不同形式的研究结果1. 彩绘纹饰的图案形式房梁彩绘纹饰的图案形式多种多样,主要包括了植物纹、动物纹、几何纹等。

这些图案形式不仅在艺术上具有极高的价值,同时也蕴含了深厚的文化内涵,是对当时社会生活的生动记录。

2. 彩绘纹饰的颜色运用山西古建筑的房梁彩绘纹饰在颜色运用上也有独特之处,主要表现为红色、绿色、黄色等暖色系为主,同时还掺杂了一些辅助色,整体色彩明快鲜艳,富有强烈的视觉冲击力。

3. 彩绘纹饰的造型特点山西古建筑的房梁彩绘纹饰在造型上具有鲜明的特点,既有丰富多彩的线条组合,又有富有韵律美的曲线设计,整体呈现出极高的艺术水平,令人叹为观止。

四、研究意义1. 传承古建筑文化对山西古建筑的房梁彩绘纹饰进行研究,有助于传承和弘扬古建筑文化,激发人们对传统文化的热爱,增强文化自信。

2. 探索审美观念的演变彩绘纹饰的不同形式表达反映了古人的审美追求和价值观念,通过研究可以探索社会审美观念的演变,深入了解古人的生活状态和情感体验。

3. 促进文化产业发展山西古建筑的房梁彩绘纹饰具有极高的艺术价值和经济价值,通过研究可以为地方文化产业的发展提供借鉴与启示,推动文化产业融合发展。

云南古建筑中的彩绘表现云南是一个充满着丰富文化和历史底蕴的地方,其古建筑中包含着很多的彩绘表现。

彩绘作为古建筑的一种装饰手法,既美观又有价值,在云南古建筑中得到了广泛的应用。

本文将从云南古建筑的历史、彩绘表现的分类和特点以及云南古建筑彩绘保护等方面进行论述。

云南古建筑的历史云南古建筑始于新石器时代,彩绘始于唐朝时期。

云南古建筑上的彩绘表现丰富多彩,主要表现在建筑物墙壁、顶梁、柱子等部分。

其中,墙上画是云南古建筑彩绘的主要表现形式。

隋朝时期,随着佛教在中国的传播,云南出现了大量的雕塑和壁画,彩绘艺术得到了迅速的发展,成为云南古建筑中独特的文化艺术形式。

彩绘表现的分类与特点彩绘表现的分类有很多种,如人物画、山水画、动物画、花鸟画等。

云南古建筑中最常见的彩绘表现就是人物画和山水画。

人物画经常在门墩、墙身等地方出现,常表达的是宗教、历史、神话等主题,其中印度古文化和藏传佛教文化是云南古建筑中常见的题材。

山水画则是云南古建筑中的一大特色,山水画在建筑中的描绘常常是建筑物内部的景观或外部的自然风光,画中常出现高山流水、草木苍翠的自然风光,让人欣赏到了自然之美。

云南古建筑彩绘保护云南古建筑中的彩绘作为一种文化遗产,需要得到充分的保护和传承。

云南省文物保护单位已经采取了多种措施来保护古建筑中的彩绘,如建立专门的文物保护机构、加强文物保护法规的制定,加强文物保护维护力度等。

同时也要通过对专业技术的研究和实践,实现对云南古建筑彩绘的修复和保护。

结语彩绘是云南古建筑装饰的一种独特形式,体现了云南古建筑的历史和文化。

在今天,我们应该加强对云南古建筑中的彩绘保护和修复,让这些古老而珍贵的文化遗产得以延续并绽放出其应有的魅力。

浅谈古建彩绘古建彩绘历史悠久、丰富多彩,是建筑艺术的一个重要组成部分。

古代建筑彩绘名目繁多,一般分为三大类,即旋子彩画、和玺彩画及苏式彩画。

坛庙、寺院多用旋子彩画,宫殿建筑多用和玺彩画,苏式彩画则用于一般园林住宅建筑。

旋子彩画经考查来自旋花变形图案。

旋花,植物名、旋花科、多年生蔓草,茎细长,缠络他物之上,叶互生、戟形、有长柄,夏天开漏斗状合瓣花,色淡红,又名鼓子草。

汉《神农本草图经》上有“鼓子革,又称旋子花”之说。

可见旋子花的名称来历颇早。

这种旋花纹状,以图案形式应用在器物的装饰上,早在汉代出土的瓦当上就发现了。

据现存实物考查,宋辽时期旋花变形图案就已使用在建筑彩绘上。

如辽统和二年(公元984)重建的蓟县独乐寺的梁枋上就出现了椭圆形旋花图案。

北宋时期,李诫编著的《营造法式》一书中,第十四卷彩画部分也有一些旋花图案。

旋子彩画在元代初步形成,但尚为简单不成熟,如山西永乐宫三清殿的梁枋彩绘。

梁枋两端藻头部位采用不等形式的圆形花瓣分布在中央的石榴花与如意头花心的周围,可见当时还没有被什么规矩所限,更未形成环状旋子花的格式与一整两破的图案布局。

元代不足一酉年的时间,又屡经战乱,在旋子彩绘图案的布局上虽然尚未定型,但对下一代的明清建筑旋子彩画起到了奠基作用。

明代迁都北京以后,开始大兴宫殿及寺庙建筑。

从此彩画工艺在建筑上的应用逐步扩大、图案题材多变,为建筑彩画的发展创造了条件。

明代建筑彩画的施用虽较广泛、但在文字上记载不多,仅从保留的实物来看,大体可分为两种图案形式,一是金云龙彩画,用金量较大,多绘于宫殿及与皇帝有关的建筑上。

如故宫乾清门内檐大梁及西山潭柘寺大殿内粱等彩画,这种彩画图案在北京地区保留的不多了,应引超重视。

第二种是旋子彩画,用金量较小,图案较简单,为一般庙寺祠堂建筑彩画,北京西山法海寺,东城智化寺,以及府学胡同文天祥祠等建筑都属于这个时期的旋子彩画。

明代旋子彩画具有四大特点。

(一)在梁枋的中心(枋心)部位一般不绘制图案,大多采用青绿叠晕的空枋心。

目录一、彩画的起源 (1)二、彩画的发展历程 (1)三、唐代彩画 (2)1. 朱白彩画 (2)2. 关于“七朱八白” (3)3. 红绿彩画 (4)4. 五彩彩画 (6)四、宋式彩画 (8)五、清官式彩画 (10)1. 旋子彩画 (10)2. 和玺彩画 (13)3. 苏式彩画 (14)4. 清地方彩画 (14)一、彩画的起源彩画是我国古代建筑上极富特色的装饰,在柱、梁、枋等处绘制图案花纹,在美化了建筑构件的同时,增加木料防腐防蛀性能。

建筑彩画与装饰的起源大致可归结于三个方面因素:第一个因素是关于功能的物质需要。

涂饰面层对木结构防腐防蛀的需要,而纹样则源于生产生活中编织、金工等活动。

第二个因素是关于意义的精神需求。

如作为巫术或宗教的图腾,权力的象征,以及后来更多的关于吉祥和趣味的追求。

第三个因素是纯粹的形式需求。

出于“秩序感”和“美感”的要求,纯粹的“艺术意志”的萌发。

二、彩画的发展历程在春秋时期就已经有了彩画的雏形,“纣为鹿台糟丘,,宫墙文画,雕琢刻镂,锦绣被堂”。

装饰纹样,夏朝就有了“日、月、星辰、山、龙、华、虫、藻、火、粉、fu、ba”十二章纹样,并以五色绘制,以区分贵贱等级——“楹,天子丹,诸侯黝、垩,大夫苍,士黄”。

此时建筑装饰还处于萌芽状态,还没有形成独立的建筑装饰类型,彩画、雕刻、绘画还杂糅不分,其中由于张挂织物和金属包镶所产生的装饰构图,在后来的装饰中产生了巨大影响,如后来彩画中出现的多种纺织类纹样等一直延续发展至今。

秦汉时期已大规模应用,宫殿柱子上涂丹色,斗拱梁架天花等处施以彩绘,《西京赋》中描述长安建筑“彩饰纤缛,裹以藻绣,文以朱绿”。

出现了多种纹样,自然纹样,人物纹样,记事纹样,抽象纹样等。

色彩与绘制技法方面,主要是土红线条勾勒,并用青绿红黄等颜色简单凃染。

南北朝时期,此时广泛流行的彩画方式是墙面涂白,木面涂红的设色方法,“白壁丹楹”。

此时受佛教的影响,产生了新的建筑装饰图案,如莲花、忍冬、火焰、宝珠、万字、神佛等。

古建彩画的布局及特征一、彩画布局古老的梁架,玉白的石坛,赤红的门窗和金黄的琉璃瓦。

雕梁画栋这句成语足以证明中国古代建筑雕饰彩画的发达和辉煌。

中国古建筑上色彩之分配,是非常慎重的。

檐下阴影掩映部分,主要色彩多为“冷色”,如青蓝碧绿,略加金点。

柱、门客和墙壁则以丹赤为主色,与檐下的冷色的彩画正相反格调,与白色的台基相映衬,给红墙黄瓦一个间断。

古建彩画在我国有悠久的历史,是我国古代建筑装饰中最突出的特点之一。

它以独特的风格和固有的制作技术及其富丽堂粕的装饰艺术效果,仍给人留下了深刻印象,成为我国建筑艺术的精华而载入史册。

1、彩画特征作用:油漆彩画涂在木料上本来为的是避风日雨雪的侵蚀。

随着历代帝王腐朽,颜色工料随着讲究,为中国古建筑上一种重要装饰。

分类:殿式和苏式。

殿式:是程式化象征的画题,如龙、凤、锦、旋子、西蕃莲、西蕃草、夔花等。

这些都用在最庄严的宫殿上。

苏式:以写实的笔法和画题为主,自然现象如山水、花卉、葡萄、莲花、牡丹、桃子、佛手等;器皿如鼎、砚、书、画等;动物如仙鹤、蛤蟆、蝙蝠、鹿、蝶等;字如福寿等。

殿式的分类:和玺彩画和旋子彩画和玺的分类:金龙和玺、龙凤和玺、金琢墨和玺、楞草和玺、连草和玺等。

它以图案来分类。

旋子的分类:金琢墨石碾玉、烟琢墨石碾玉、金线大点金、墨线大点金、金线小点金、墨线小点金、雅伍墨等,它以色彩来分类。

2、彩画分配枋心:将梁枋大略分为等分的三段,中段称枋心。

枋心合梁枋彩画的中心,但只占全长三分之一。

箍头:箍头是梁枋左右两段的外极端,“箍”在枋的两“头”称箍头。

藻头:箍头与枋心之间为藻头。

箍头与藻头一边的总和占全长三分之一。

藻头虽在两头,但两头共和的总面积比枋心要大,所以藻头的图案与色彩不可轻蔑。

盒子:如梁枋太长,可在箍头与藻头之间做盒子,图案内容以龙、凤、吉祥草为主。

包袱:在苏式彩画里有时檩子、垫板、檐枋三部的枋心联成一个大的半圆形,里面的彩画也成为一个整个的布局,称包袱又称搭袱子。

紫禁城建筑的色彩特色中国古代皇家建筑白色台基,红墙黄瓦与蓝天,绿树交相呼应,形成强烈的原色对比。

暖色的建筑与檐下冷色的彩画组成色彩冷暖的对比,构成富丽堂皇的色彩格调。

而紫禁城建筑的色彩运用就尤为典型。

紫禁城建筑采用金黄色的琉璃瓦屋顶,屋顶下是绿色调的彩画装饰,屋檐以下是成排的红色立柱和红色门窗,整座宫殿坐落在白色的石料台基之上,台下是深灰色的铺砖地面。

在色彩上,紫禁城的总体色彩效果就是鲜明和强烈。

需要说明的是紫禁城的建筑为什么会用大片的黄色屋顶和红色的屋身。

黄色是五色之一,《易经》上说“天玄而地黄”,在古代阴阳五行的学说中,将五色与五方和五行相配,土居中,故黄色为中央正色。

红色也是主色之一,人类认识红色很早,考古学家在山顶洞人生活的山洞里发现有用红色染的贝壳和兽牙,判断为人类最早的装饰物。

这说明人类把它当作是表现美好的色彩了。

红色给人以希望和满足,使人产生美感,所以民间才会将红也当作是喜庆的颜色;明朝规定,凡专送皇帝的奏章必须为红色,称为红本;清朝也有相似的制度,凡经皇帝批定的本章统由内阁用朱书批发,也称为红本。

由此看来,紫禁城根据封建社会的礼制把黄色与红色作为建筑的主要色彩就是必然的了。

紫禁城色彩布局科学。

皇帝对宫殿建筑的要求自然是整体气魄要大,建筑要华丽,要尽量体现出封建帝王的权势和威严。

为了达到这种要求,除了在建筑群的规划布局,空间的组合变化,建筑形象的塑造上下功夫以外,在建筑色彩上应用了对比的手法.在色彩学中,对比是指冷暖对比和补色对比.所谓补色是指凡二种色光混合叠成为白光,二种颜色调和在一起成为灰黑色,这两种色光或者颜色即称为互补色,例如红与绿、黄与紫、蓝与橙。

把两种冷暖色或者互补色放在一起可以起到相互衬托的作用,使它们显得更加鲜明、活跃,效果更为醒目而突出,而且还因为人视觉本身的调节作用,使两种对比色得到中和与平衡。

在紫禁城建筑上就是广泛地应用了这种对比的规律。

在蓝天下用一色的黄琉璃瓦顶,用青绿色的彩画和大红的宫墙、柱子与门窗,用白色的石基座和深色的地面,形成了蓝与黄、绿与红、白与灰黑之间的强烈对比,造成了宫殿建筑极其鲜明和富丽堂皇的总体色彩效果。

古建横梁彩绘介绍古建横梁彩绘是中国传统建筑中一种独特的艺术表现形式。

它以绚丽多彩的颜色和精细的绘画技巧,为古建筑增添了独特的魅力和艺术氛围。

在中国古代,横梁彩绘被广泛应用于宫殿、庙宇、园林和寺庙等建筑中,成为古建筑的重要组成部分。

横梁彩绘作为一种彩绘技法,其历史可追溯到上古时期。

最早的横梁彩绘出现在商代和周代的宫殿建筑中,但当时的彩绘还比较简单,以几何图案和简单的纹饰为主。

随着时间的推移,横梁彩绘逐渐发展成为一门独特的艺术形式,融入了中国传统绘画的技法和风格。

古建横梁彩绘的题材丰富多样,常常以神话传说、历史故事、山水风景和花鸟虫鱼等为主题。

通过精湛的绘画技巧,艺术家们将这些题材栩栩如生地展现在横梁上。

彩绘的颜色鲜艳明亮,线条流畅自然,给人一种美的享受和艺术的感受。

在古代,横梁彩绘的制作过程非常繁琐复杂。

首先,需要选取高质量的木材作为横梁的材料,以确保彩绘的质量和持久性。

然后,艺术家们需要进行素描和勾线,确定好彩绘的内容和构图。

接下来,他们使用各种颜料和颜料溶剂,进行绘画。

最后,还需要进行修饰和保护,使彩绘更加耐久和美观。

横梁彩绘不仅具有装饰性的作用,还承载着丰富的文化内涵和象征意义。

在中国传统文化中,横梁被视为建筑的重要组成部分,象征着建筑的安定和吉祥。

彩绘的内容也常常与吉祥祈福、美好寓意相关,如龙凤、孔雀、寿桃等,寄托着人们对美好生活的向往和祈愿。

古建横梁彩绘的艺术价值在于其独特性和传承性。

横梁彩绘不仅是中国传统文化的重要组成部分,也是中国传统绘画的重要形式之一。

通过横梁彩绘,我们可以了解到古代建筑的设计和装饰风格,感受到古人对美的追求和艺术的创造力。

同时,横梁彩绘的传统技法和工艺也在现代得到了传承和发展,成为了当代艺术家创作的重要元素。

古建横梁彩绘作为中国传统建筑中的重要艺术表现形式,具有丰富的文化内涵和独特的艺术魅力。

它以精湛的绘画技巧和绚丽多彩的颜色,为古建筑增添了独特的魅力和艺术氛围。

古建筑彩画的种类及做法简介中国古建筑彩画多绘制于室内外墙壁、檐、梁、枋、柱头、斗拱及室内天花、藻井,是对建筑构件进行艺术加工而形成的建筑装饰,是我国传统建筑色彩的重要组成部分,至今已有两千多年的历史。

古代建筑彩画是依托建筑的发展而形成的,所以它具有和古建筑相似的发展特征,发展过程都是从简约到复杂、从低级到高级,两者相辅相成。

根据宋代官修《营造法式》中的描述,当时的古建筑彩画处于摸索和发展时期。

后经元、明、清各代不断沿袭和变革,古建筑彩画的内容逐渐丰富,形式逐渐多样,技法不断改进。

本文主要介绍宋式和清式的彩画类型。

宋式彩画类型宋代《营造法式》中有许多详尽而具体的宋式彩画的历史信息,其中卷十四中记述了六类彩画:1:五彩遍装图片来源:《营造法式》彩画研究李路珂著是各类彩画中用色最多和纹饰最繁复的一类。

它要求每一建筑构件均绘彩画,且须施用多种颜色。

用色以朱、赤、黄等暖色为主。

叠晕除用青、绿外,还可用朱、赤等暖色,形成冷暖对比。

同时,“五彩遍装”是唯一可以用金的彩画,错彩镂金的效果是其他彩画种类所不能比拟的。

五彩遍装常用的纹样有花纹、琐纹(“琐”形容玉的清脆声,有细小之意)、飞禽纹、走兽纹、云纹等大类,每种纹样又再分成若干品。

2:碾玉装图片来源:《营造法式》彩画研究李路珂著将青绿色作为主色调用色,不用红黄暖色,以同类色的冷色调为主,没有冷暖对比,所追求的是一种和谐的视觉效果。

即便偶尔有其他颜色,也只是点缀。

所以整个画面多叠晕,从色彩上来看犹如磨光的玉石,故称“碾玉装”。

明、清的旋子彩画在色调上就是继承了碾玉装彩画的特点。

在纹样的使用上,使用花纹、琐纹,通常不采用五彩遍装中的飞仙、飞禽、走兽,与它所采用的色调相对单一,造型不求复杂有关。

3:青绿叠晕棱间装图片来源:《营造法式》彩画研究李路珂著是一种以青绿颜色晕染边棱,基本不用花纹的彩画。

主要绘制于斗拱之类的构件上。

除了柱头、椽头有如意、莲花等少量纹样变化外,其主要使用部位——斗拱,只用叠晕。

古建筑之彩绘彩绘的历史发展作为一种民间艺术,古建彩绘随着社会的发展而发展,经过秦、汉、魏、晋、南北朝、隋、唐、宋、元、明、清等朝代,由简单到复杂,由低级到高级。

早在春秋时期就已经有在木结构建筑上施红色涂料的记载;秦汉时期在宫殿的柱子上涂丹色,在斗拱、梁架、天花等处施以彩绘,其装饰图案多用龙、云纹,并且逐渐采用了锦纹;南北朝时期,由于受佛教艺术的影响,又产生了新的建筑装饰图案;宋代彩画多用叠晕画法,使颜色由浅到深或由深到浅,变化柔和没有生硬感,表现出淡雅的风格。

至元代又出现了旋子彩画,但此时还不成熟。

到了明、清时期,彩画发展到了它的鼎盛时期,在继承传统的基础上,取材和制作方面又有了新的变化与发展,集历代彩画之精华,新的品种不断涌现;题材不断扩大;表现手段不断丰富;法式规矩更加严密规范;等级层次更加严明、清晰。

彩绘的分类古建彩绘是中国独有,历史悠久,内容丰富多彩,而且名目繁多,一般分为三类:和玺彩绘、旋子彩绘和苏式彩绘。

另外地方彩绘是全国各地根据当地特色改良的彩绘模式,各有千秋。

和玺彩绘和玺彩绘和玺彩绘是彩绘等级中的最高级,用于宫殿、坛庙等大建筑物的主殿。

梁枋上的各个部位是用特别的线条分开,主要线条全部沥粉贴金,金线一侧衬白粉和加晕。

用青、绿、红三种底色衬托金色,看起来非常华贵。

和玺彩绘有金龙和玺、龙凤和玺及龙草和玺之分。

金龙和玺的整组图案以各种姿态的龙为主要内容。

枋心是二龙戏珠,找头中青地画升龙(龙头向上),绿地画降龙(头向下)。

盒子中画坐龙。

如果找头较长,可画双龙。

降龙之处,再衬以云气、火焰等图案,具有强烈的神威气氛。

龙凤和玺的级别低于金龙和玺,枋心、找头、盒子等主要部位由龙凤二种图案组成,一般是青地画龙,绿地画凤。

图案中亦有双龙或双凤。

龙凤和玺中有“龙凤呈祥”、“双凤昭富”等名称。

龙草和玺的级别又低于龙凤和玺,主要由龙和大草构图组成。

绿地画龙,红地画草。

旋子彩绘旋子彩绘旋子彩绘,又称学子、蜈蚣圈,是中国古代建筑上古建彩画风格的一种。

雕梁画栋——中国古建筑彩绘(1)在中国古代建筑中,古建彩绘是其重要的组成部分。

彩绘就是俗称的丹青,指古代建筑上绘制的装饰画,是古代传统建筑装饰中最突出的特点之一。

彩绘最初为了木结构防潮、防腐、防蛀,后来才突出其装饰性。

宋代以后彩画已成为宫殿不可缺少的装饰艺术。

我们按朝代来说说彩绘的发展。

一、夏、商、周时期夏、商、周时期没有留下来彩绘相关的完整遗物。

中国夏商西周时代是绘画发展的初期阶段,由于这一时期的典型产品是青铜器,又称为青铜时代。

现在发现的此期绘画实物主要是青铜器、玉器、牙骨雕刻和漆木器的纹饰,基本上都是装饰性图案。

根据商代贵族墓葬的夯土中遗留下来的表面呈朱红色的饕餮(tāo tiè)纹和雷纹的模印,可以推断表面涂色的雕刻技术已经使用于地面建筑,特别是宫室、坛庙等高级建筑。

妇好墓遗址——商代饕餮是中国古代神话传说中的一种凶恶贪食的野兽,四大凶兽之一。

雷纹周朝时的绘画主要画于布帛、金属、竹器、丝织物、墙壁上,壁画是那个时代最为光盛之物。

这个时期的布帛技术进步了很多,帛画繁多,布的颜色也有青、白、赤、黑、黄五种,并且能够和谐搭配、调和,衍生出更多的色彩。

周朝时期,十二章纹已明确形成。

章服制度的真正确立,是在东汉初年,是中国帝制时代的服饰等级标志。

十二章纹彩绘二十八宿图衣箱——东周文物二、春秋、战国、秦汉时期春秋时期,开始出现主要表现人物活动的纪事性绘画作品,则是与礼崩乐坏、个人地位上升的历史条件相适应的。

春秋时期有了彩绘的雏形。

秦汉时期,是我国民族艺术风格确立与发展的重要时期。

秦汉绘画艺术主要包括宫廷寺观壁画、墓室壁画及汉代帛画三个部分。

画像砖石艺术也是秦汉绘画艺术重要组成部分。

同时,在秦汉时期,西蜀成都已经出现种类繁多的精美漆器,都是彩绘技术不断进步的说明。

秦彩绘云龙纹圆铜镜秦汉时期蚕茧型彩陶壶冰石汉代画像砖汉墓壁画三、两晋、南北朝、隋唐时期西晋开始,佛教建筑广泛兴起,卷草、莲瓣、宝珠等一些与佛教相关的花纹都成为建筑彩绘的创作主题,一定程度上丰富和提高了以往的建筑装饰传统。