大气辐射与遥感-第二章

- 格式:ppt

- 大小:16.24 MB

- 文档页数:106

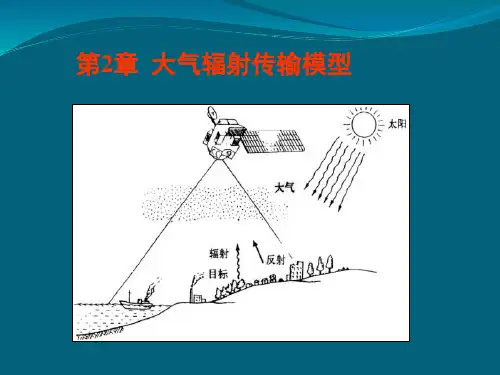

第二节 大气对电磁辐射传输的影响一、大气成分和结构太阳辐射入射到地球表层,需经过大气层(即要经过大气外层、热层、中气层、平流层和对流层等)。

而地物对太阳辐射的反射,会又一次经过大气层后,然后被遥感传感器所接收。

当太阳辐射途径大气层时,将受到大气层中的气体、云、雾、雨、尘埃、冰粒、盐粒等成分的吸收、散射和透射,使其能量受到衰减和重新分配。

大气对通过的电磁波产生吸收、散射和透射的特性,称为大气传输特性。

这种特性除了取决于电磁波的波长(即随波长不同而不同),还决定于大气成分和环境的变化。

(一)大气成分地球的大气是由多种气体、固态及液态的悬浮微粒组成的。

大气中的主要气体包括N 2,O 2,H 2O ,CO ,CO 2,N 2O ,CH 4和O 3。

固态和液态的微粒有尘埃、冰晶、盐晶、烟灰、水滴等,它们形成霾、雾、云等。

弥散在大气中成为悬浮的状态,统称为气溶胶。

其中霾是弥散在大气溶胶中的细小微粒,半径小于0.5m μ,由细小的盐晶,烟灰等组成。

雾是指悬浮尘埃、盐晶形成的水蒸气的凝聚核。

当核增大到半径大于1m μ的水滴或冰晶时,就形成雾。

云和雾的成因相同。

地面以上80km 左右的大气中,除H 2O ,O 3等少数可变气体外,各种气体均匀混合,所占比例几乎不变,所以把80km 以下的大气层称为均匀层。

在该层中大气物质与太阳辐射相互作用,是使太阳辐射衰减的主要原因。

(二)大气成分与太阳辐射的相互作用太阳辐射经过大气层后,约有30%的能量被云层和其它大气成分反射回宇宙空间;17%被大气吸收;22%被大气散射;仅有30%的能量辐射到地面。

(1)大气的散射作用电磁波通过不均匀物质时,传播方向发生改变的现象称为散射。

对遥感来说,散射使部分辐射能由于改变辐射方向,干扰了传感器的接收,降低了遥感数据的质量,造成影像的模糊,影响遥感资料的判读。

大气散射集中于太阳辐射能量较强的可见光区。

(大气散射作用的实质是指电磁波穿过大气层时,遇到各种微粒所发生的一种衍射现象。

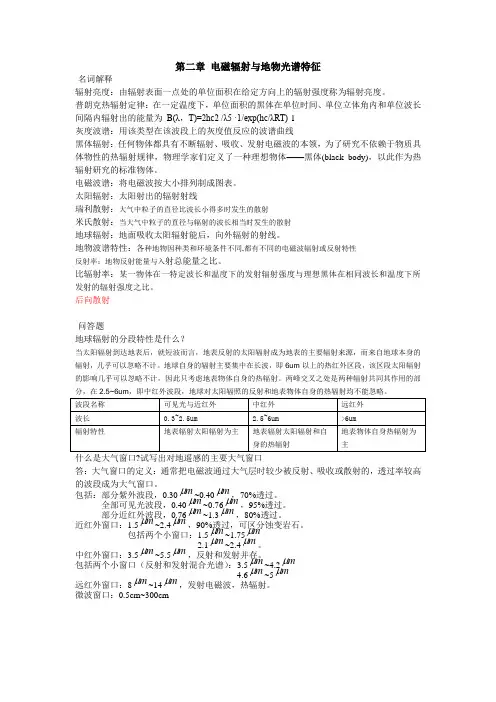

第二章电磁辐射与地物光谱特征·名词解释辐射亮度:由辐射表面一点处的单位面积在给定方向上的辐射强度称为辐射亮度。

普朗克热辐射定律:在一定温度下,单位面积的黑体在单位时间、单位立体角内和单位波长间隔内辐射出的能量为B(λ,T)=2hc2 /λ5 ·1/exp(hc/λRT)-1灰度波谱:用该类型在该波段上的灰度值反应的波谱曲线黑体辐射:任何物体都具有不断辐射、吸收、发射电磁波的本领,为了研究不依赖于物质具体物性的热辐射规律,物理学家们定义了一种理想物体——黑体(black body),以此作为热辐射研究的标准物体。

电磁波谱:将电磁波按大小排列制成图表。

太阳辐射:太阳射出的辐射射线瑞利散射:大气中粒子的直径比波长小得多时发生的散射米氏散射:当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射地球辐射:地面吸收太阳辐射能后,向外辐射的射线。

地物波谱特性:各种地物因种类和环境条件不同,都有不同的电磁波辐射或反射特性反射率:地物反射能量与入射总能量之比。

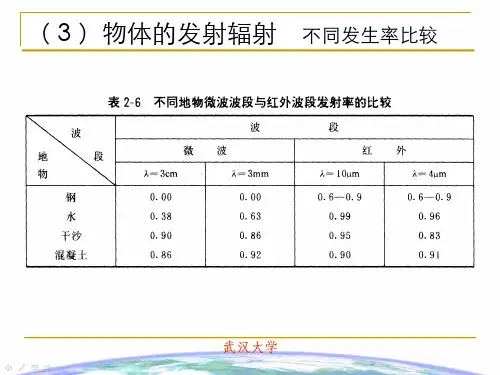

比辐射率:某一物体在一特定波长和温度下的发射辐射强度与理想黑体在相同波长和温度下所发射的辐射强度之比。

后向散射·问答题地球辐射的分段特性是什么?当太阳辐射到达地表后,就短波而言,地表反射的太阳辐射成为地表的主要辐射来源,而来自地球本身的辐射,几乎可以忽略不计。

地球自身的辐射主要集中在长波,即6um以上的热红外区段,该区段太阳辐射的影响几乎可以忽略不计,因此只考虑地表物体自身的热辐射。

两峰交叉之处是两种辐射共同其作用的部分,在2.5~6um,即中红外波段,地球对太阳辐照的反射和地表物体自身的热辐射均不能忽略。

什么是大气窗口?试写出对地遥感的主要大气窗口答:大气窗口的定义:通常把电磁波通过大气层时较少被反射、吸收或散射的,透过率较高的波段成为大气窗口。

包括:部分紫外波段,0.30mμ~0.40mμ,70%透过。

全部可见光波段,0.40mμ~0.76mμ,95%透过。

第一章基本辐射量立体角:锥体所拦截的球面积σ与半径r 的平方之比,单位为球面度sr ,为一无量纲量以发射体为中心的球坐标中,立体角定义为: 是极坐标中的天顶角[0,90],是方位角[0,360]辐射能量:电磁辐射是具有能量的,它表现在:(1)使被辐照的物体温度升高 (2)改变物体的内部状态 (3)使带电物体受力而运动自然界一切物体都时刻不停地以电磁波(电场和磁场的交变波动)的形式向四周传递能 量,同时也接收外界投射来的电磁波,这种能量传递的方式称为辐射。

以这种方式传递的能量,称为辐射能辐射通量:在单位时间内通过的辐射能量称为辐射通量: Φ=∂Q/ ∂t 辐射通量密度:单位面积上的辐射通量称为辐射通量密度:辐射强度:辐射强度是描述点辐射源的辐射特性的,指在某一方向上单位立体角内的辐射通量辐射亮度:单位面积、单位波长、单位立体角内的辐射通量称为辐射亮度: 辐射度量一览表普朗克定律:对于绝对黑体物质,单色辐射通量密度与发射物质的温度和辐射波长或频率的关系。

斯蒂芬-玻耳兹曼定律:黑体总辐射通量随温度的增加而迅速增加,它与绝对温度的四次方成正比。

维恩Wien 位移定律:黑体辐射最大强度的波长与它的温度成反比。

基尔霍夫kirchhoff 定律:在辐射平衡条件下,任何物体的单色辐射通量密度F λT 与吸收系数A λT 成正比关系,二者比值只是波长和温度的函数,与物体性质无关,比值大小等于Planck 函数的通量密度形式 第二章太阳的结构(从里到外):中心、辐射区、对流区、光球区、色球区、日冕太阳常数:在日地平均距离处通过与太阳光束垂直的单位面积上的太阳能通量,用S 表示。

太阳常数的测定—地基法如果在一段时间光学厚度不变,则地面所测太阳直接辐射光谱仅随m 变化()()sin d rd r d σθθφ=2sin d d d d r σθθφΩ==长法需较长时间进行观测,保证m有相当大的变化范围天气条件;紫外、红外观测不全,需补足第三章大气分为五层:对流层、平流层、中间层、暖层、散逸层(外层)太阳辐射—短波辐射:0.15~4.0mm (UV,VIS,IR)地气辐射—长波辐射:4.0~120mm (IR)气溶胶:气溶胶由固体或液体小质点分散并悬浮在气体介质中形成的胶体分散体系。

第二章遥感电磁辐射基础§2.1电磁波谱与黑体辐射电磁波区域的划分方法如下:无线电波> 1m长波3000m以上中波和短波1O~3000m超短波1~10m微波1mm~lm按波长减小排列,微波又可依次分为P,L,S,C,X,Ku,K,Ka等波段。

红外波段O.76~1000μm超远红外波段15~1000μm远红外6~15μm中红外3~6μm近红外O.76~3μm可见光O.38~O.76μm红O.62~O.76μm橙O.59~O.62μm黄O.56~O.59μm绿O.50~O.56μm青O.47~O.5Oμm蓝O.43~O.47μm紫O.38~O.43μm紫外波段10-3~3.8*10-1μmx射线1O-6~1O-3μmγ射线< 10-6μm二)黑体辐射规律1.斯忒藩一玻尔兹曼定律:绝对黑体的总辐射出射度与黑体温度的四次方成正比,M=σT4 σ为斯忒藩——玻尔兹曼常数σ=5.67*10-8W/m2·K42.维恩位移定律:黑体辐射光谱中最强辐射的波长λmax与黑体绝对温度T成反比,λmax · T = b ,b为常数(b = 2.898×10-3m·K)。

图表把太阳、地球和其他恒星都可以近似看作球形的绝对黑体,则与这些星球的辐射出射度对应的黑体温度可作为星球的有效温度。

太阳的λmax 是0.4 7μm,用公式可算出有效温度T是6150K,0。

47μm正是在可见光波段,所以太阳光是可见的。

而地球在温暖季节的白天久λmax 约为9.66μm,可以算出温度T为300K,9.66μm 是在红外波段,所以地球主要发射不可见的热辐射。

(三)实际物体的辐射M1/α1 = M2/α2 = M0 = I(基尔霍夫定律)基尔霍夫定律表现了实际物体的辐射出射度Mi与同一温度和同一波长区间的绝对黑体辐射出射度的关系,αi 是此条件下的吸收系数(O<α≤1)。

有时也称为比辐射率或发射率,记作ε,用来表示实际物体辐射与黑体辐射之比。