大气辐射与遥感-第四章-第二节

- 格式:ppt

- 大小:2.03 MB

- 文档页数:35

第二节 大气对电磁辐射传输的影响一、大气成分和结构太阳辐射入射到地球表层,需经过大气层(即要经过大气外层、热层、中气层、平流层和对流层等)。

而地物对太阳辐射的反射,会又一次经过大气层后,然后被遥感传感器所接收。

当太阳辐射途径大气层时,将受到大气层中的气体、云、雾、雨、尘埃、冰粒、盐粒等成分的吸收、散射和透射,使其能量受到衰减和重新分配。

大气对通过的电磁波产生吸收、散射和透射的特性,称为大气传输特性。

这种特性除了取决于电磁波的波长(即随波长不同而不同),还决定于大气成分和环境的变化。

(一)大气成分地球的大气是由多种气体、固态及液态的悬浮微粒组成的。

大气中的主要气体包括N 2,O 2,H 2O ,CO ,CO 2,N 2O ,CH 4和O 3。

固态和液态的微粒有尘埃、冰晶、盐晶、烟灰、水滴等,它们形成霾、雾、云等。

弥散在大气中成为悬浮的状态,统称为气溶胶。

其中霾是弥散在大气溶胶中的细小微粒,半径小于0.5m μ,由细小的盐晶,烟灰等组成。

雾是指悬浮尘埃、盐晶形成的水蒸气的凝聚核。

当核增大到半径大于1m μ的水滴或冰晶时,就形成雾。

云和雾的成因相同。

地面以上80km 左右的大气中,除H 2O ,O 3等少数可变气体外,各种气体均匀混合,所占比例几乎不变,所以把80km 以下的大气层称为均匀层。

在该层中大气物质与太阳辐射相互作用,是使太阳辐射衰减的主要原因。

(二)大气成分与太阳辐射的相互作用太阳辐射经过大气层后,约有30%的能量被云层和其它大气成分反射回宇宙空间;17%被大气吸收;22%被大气散射;仅有30%的能量辐射到地面。

(1)大气的散射作用电磁波通过不均匀物质时,传播方向发生改变的现象称为散射。

对遥感来说,散射使部分辐射能由于改变辐射方向,干扰了传感器的接收,降低了遥感数据的质量,造成影像的模糊,影响遥感资料的判读。

大气散射集中于太阳辐射能量较强的可见光区。

(大气散射作用的实质是指电磁波穿过大气层时,遇到各种微粒所发生的一种衍射现象。

遥感导论第四章课后习题答案遥感导论第四章课后习题答案第一题:遥感技术是通过获取地球表面的信息来研究地球现象的一种技术。

它利用遥感卫星、航空器等平台获取的电磁波辐射信息,通过对这些信息的处理和分析,可以获取地表及大气的各种参数和特征。

遥感技术在地质勘探、环境监测、农业生产等领域有着广泛的应用。

第二题:遥感技术的基本原理是利用电磁波与地球表面相互作用的特性来获取信息。

地球表面的特征会对电磁波产生散射、吸收和辐射等作用,这些作用会导致电磁波的能量和频率发生变化。

遥感技术通过接收和分析这些变化,可以获取地表的信息。

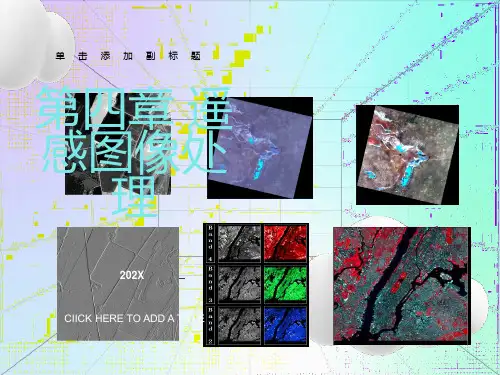

第三题:遥感图像是通过遥感技术获取的地表信息的可视化呈现。

遥感图像可以分为光学图像和雷达图像两种类型。

光学图像是通过接收可见光和红外线辐射来获取地表信息的,它可以提供高分辨率的图像,但受天气和云层的影响较大。

雷达图像则是通过接收雷达波辐射来获取地表信息的,它可以在任何天气条件下获取图像,但分辨率较低。

第四题:遥感技术在环境监测中有着广泛的应用。

例如,利用遥感技术可以监测大气污染物的分布和浓度,通过分析遥感图像中的颜色和反射率等信息,可以获取大气污染物的空间分布情况。

此外,遥感技术还可以监测水体的水质和水量,通过分析遥感图像中的水体颜色和反射率等信息,可以评估水体的污染程度和水量变化情况。

第五题:遥感技术在农业生产中也有着重要的应用。

例如,利用遥感技术可以监测农作物的生长情况和病虫害的发生情况,通过分析遥感图像中的植被指数和反射率等信息,可以评估农作物的健康状况和产量水平。

此外,遥感技术还可以监测土壤的湿度和肥力,通过分析遥感图像中的土壤反射率和温度等信息,可以评估土壤的湿度和肥力状况。

第六题:遥感技术的发展对于人类社会的可持续发展具有重要意义。

通过遥感技术可以获取大量的地表信息,这些信息可以帮助科学家和决策者更好地理解地球系统和环境变化,从而制定相应的保护和管理措施。

此外,遥感技术还可以提供及时的灾害监测和预警信息,帮助人们及时采取措施减少灾害损失。

大气辐射传输与遥感技术应用研究近年来,随着环境变化和气候变化的严重影响,对大气辐射传输和遥感技术的研究日益受到关注。

大气辐射传输是指太阳辐射在穿过大气层时与大气分子、云雾等相互作用的过程,而遥感技术则是通过对遥感影像的处理和分析,获得地球表面及大气等信息的技术手段。

它们在大气科学和环境保护等领域具有重要的应用价值。

第一部分:大气辐射传输的研究大气辐射传输研究的主要目的是揭示辐射在穿过大气层时的变化规律,为气候变化、能源利用和环境保护等方面提供科学依据。

科学家们通过建立物理模型和数值模拟,研究辐射在大气层中的吸收、散射和透射等过程。

同时,利用地面观测和卫星数据等手段,实时监测辐射传输过程的变化情况。

大气辐射传输的研究成果在气象、气候学等领域有着广泛的应用,其中包括太阳辐射的测量和预测、大气温室效应的评估、云和气溶胶对辐射的影响等。

这些研究有助于我们更好地理解和预测气候变化,为相关领域的决策提供科学支持。

第二部分:遥感技术在大气辐射传输研究中的应用遥感技术是通过获取地球表面的电磁辐射信息,并进行处理和分析,从而获得地理空间信息的一种技术手段。

在大气辐射传输研究中,遥感技术发挥着重要的作用。

首先,遥感技术可以提供大气成分的空间分布情况。

通过遥感影像中反射光谱信息的分析,我们可以了解大气中的气溶胶、水汽和臭氧等成分的浓度分布状况。

这对于研究辐射传输过程中光学厚度和光学深度等参数的变化具有重要意义。

其次,遥感技术可以监测气象要素的变化。

例如,通过卫星观测云的覆盖率、云的高度和云顶温度等参数,可以更加准确地估计大气中云的辐射特性,从而提高辐射传输的模拟和预测精度。

此外,遥感技术还可以辅助大气辐射传输模型的运行和验证。

通过比对模型模拟结果和遥感观测数据,可以对模型的准确性进行评估,并进行模型参数的优化和调整,从而提高模型的可靠性和适用性。

第三部分:未来的研究方向和挑战大气辐射传输与遥感技术的研究仍然存在一些挑战和待解决的问题。

第二章遥感电磁辐射基础§2.1电磁波谱与黑体辐射电磁波区域的划分方法如下:无线电波> 1m长波3000m以上中波和短波1O~3000m超短波1~10m微波1mm~lm按波长减小排列,微波又可依次分为P,L,S,C,X,Ku,K,Ka等波段。

红外波段O.76~1000μm超远红外波段15~1000μm远红外6~15μm中红外3~6μm近红外O.76~3μm可见光O.38~O.76μm红O.62~O.76μm橙O.59~O.62μm黄O.56~O.59μm绿O.50~O.56μm青O.47~O.5Oμm蓝O.43~O.47μm紫O.38~O.43μm紫外波段10-3~3.8*10-1μmx射线1O-6~1O-3μmγ射线< 10-6μm二)黑体辐射规律1.斯忒藩一玻尔兹曼定律:绝对黑体的总辐射出射度与黑体温度的四次方成正比,M=σT4 σ为斯忒藩——玻尔兹曼常数σ=5.67*10-8W/m2·K42.维恩位移定律:黑体辐射光谱中最强辐射的波长λmax与黑体绝对温度T成反比,λmax · T = b ,b为常数(b = 2.898×10-3m·K)。

图表把太阳、地球和其他恒星都可以近似看作球形的绝对黑体,则与这些星球的辐射出射度对应的黑体温度可作为星球的有效温度。

太阳的λmax 是0.4 7μm,用公式可算出有效温度T是6150K,0。

47μm正是在可见光波段,所以太阳光是可见的。

而地球在温暖季节的白天久λmax 约为9.66μm,可以算出温度T为300K,9.66μm 是在红外波段,所以地球主要发射不可见的热辐射。

(三)实际物体的辐射M1/α1 = M2/α2 = M0 = I(基尔霍夫定律)基尔霍夫定律表现了实际物体的辐射出射度Mi与同一温度和同一波长区间的绝对黑体辐射出射度的关系,αi 是此条件下的吸收系数(O<α≤1)。

有时也称为比辐射率或发射率,记作ε,用来表示实际物体辐射与黑体辐射之比。