卫星运动基本的规律和气象卫星轨道概述

- 格式:ppt

- 大小:1.67 MB

- 文档页数:30

高三物理中轨道卫星知识点一、引言在现代科技的高速发展中,轨道卫星作为一种重要的通信和科学研究工具,扮演着至关重要的角色。

了解轨道卫星的相关知识点,对于高三物理学习者来说至关重要。

本文将介绍一些关键的轨道卫星知识点,以帮助读者全面了解这一领域。

二、轨道卫星的概念轨道卫星是指绕地球等天体运行的人造卫星。

它通过自身的动力和重力相互作用,保持在固定的轨道上运行。

轨道卫星在通信、导航、天气预报等方面有着广泛的应用。

三、轨道的分类1. 圆形轨道:轨道卫星在圆形轨道上运行,其运行速度和运行周期相同。

这种轨道适用于通信卫星和天气卫星等。

2. 椭圆轨道:轨道卫星在椭圆轨道上运行,其运行速度和运行周期不同。

这种轨道适用于科学观测卫星和地球资源卫星等。

3. 地球同步轨道:轨道卫星在地球同步轨道上运行,其运行周期与地球自转周期相同。

这种轨道适用于通信广播卫星和气象卫星等。

四、轨道的参数1. 轨道半径:轨道卫星运行轨道的半径,通常以地球半径为参考。

2. 轨道倾角:轨道卫星轨道面与地球赤道面之间的夹角,倾角不同时卫星轨道走向也不同。

3. 轨道周期:轨道卫星绕地球一周所需的时间,与轨道半径有关。

4. 运行速度:轨道卫星沿轨道运行的线速度,与轨道半径有关。

五、轨道卫星的运行机理1. 地球引力:地球引力是轨道卫星保持在轨道上运行的关键力量。

地球对轨道卫星的引力提供了向心力,使其维持在相对固定的轨道上。

2. 轨道速度:轨道卫星必须具备一定的轨道速度,才能克服地球引力并保持在轨道上。

轨道速度与轨道半径相关,轨道半径越大,轨道速度越小。

3. 刹车火箭:轨道卫星在运行一段时间后,因为大气阻力等因素会导致其轨道受到一定的扰动。

在必要的时候,刹车火箭可以通过推力改变轨道卫星的速度和轨道,以保持其正常运行。

六、轨道卫星的应用1. 通信卫星:通过中继站,轨道卫星可以实现全球范围内的无线通信,包括电话、电视、互联网等。

2. 定位卫星:通过卫星定位系统,如GPS,轨道卫星可以提供准确的地理定位和导航服务。

卫星运动规律2.1.1 天体运动三定律第一,卫星运行的轨道是一个圆锥曲线(圆,椭圆,抛物线)e是偏心率,e=c/a,a是半长轴,c是焦距,太阳在其中的一个焦点上.e=0是圆轨道e1是双曲线轨道对于本文卫星遥感,轨道有e<1.第二,卫星的矢径在相等的时间内在地球周围扫过的面积相等h是一常数,是卫星角速度.对于椭圆轨道,在远地点,r最大,卫星角速度最小,近地点卫星角速度最大.卫星在轨道上面速度第三,卫星轨道周期的平方与轨道半长轴的立方成正比2.1.2 卫星发射速度卫星作为一个人造天体,服从天体运动规律.当卫星在绕地圆轨道上面运行时,假设轨道半径等于地球半径,a=r=Re此时,V1=7.912km/s,称为第一宇宙速度,它是地面的物体脱离地面的最小速度.若卫星速度继续加大,则卫星将绕椭圆轨道运行,当卫星入轨速度大到一定程度,卫星将脱离地球引力场,变成一颗行星,其轨道也将变成双曲线.此时,a,带入卫星轨道速度公式,,V2=11.2km/s,称为第二宇宙速度.若卫星的入轨速度大宇第二宇宙速度,则卫星将脱离地球成为一颗绕太阳系的行星.当卫星的入轨速度再加大到一定程度甚至可以脱离太阳系,此时速度称为第三宇宙速度V3=16.9km/s.显然,作为实现对地观测为目的的地球遥感卫星,它的轨道应该是椭圆轨道或者圆轨道.《航空航天科学技术-P42》§2.2 卫星轨道2.2.1 卫星轨道参数通常使用天球坐标和地理坐标系来描述卫星在空间的位置和运行规律.天球坐标系:地心为中心,天赤道为基本圈,春分点为原点.天球上面任一点用赤经和赤纬表示.赤经以春分点为起点,反时针方向量度,范围0-360度.赤纬以天赤道为0度,向南北两极为90°.天球坐标系不随地球自转而变.在天球坐标系内,描述轨道参数如下:a 倾角i:轨道平面与赤道平面的夹角,度量以轨道的上升段为准,从赤道平面反时针旋转到轨道平面的角度.b 升交点赤经:卫星有南半球飞往北半球那一段称为轨道的上升段,由北半球飞往南半球的那一段称为下降段.卫星轨道的升段与赤道平面的交点称为升交点.轨道降段与赤道平面的交点称为降交点.升交点的位置用赤经表示,它表示轨道平面的位置,也表示了轨道平面相对太阳的取向.c近地点角:指轨道平面内升交点和近地点与地心连线的夹角,表示了轨道半长轴的取向.d 轨道半长轴:轨道半长轴决定了卫星轨道的周期.e 偏心率e:确定了卫星轨道的形状.地理坐标系中的轨道参数卫星地面接收站在计算卫星轨道,对资料定位时,大多使用地理坐标系.卫星的位置用地球上面的经纬度表示,这种坐标系经度以英国格林威治天文台的子午线为0°,向东到180°为东经,向西到180°为西经,其纬度以赤道为0°,至南北两极为90°,赤道以南是南纬,赤道以北是北纬.A 星下点:卫星与地球中心连线在地球表面的交点成为星下点.由于卫星的运动和地球自转,星下点在地球表面形成了一条连续的轨迹(星下轨迹).B 升交点和降交点:其意义与天球坐标系内一样,只是用地理坐标系中的经纬度表示.由于地理坐标系随地球自转而自转,但是卫星轨道不随地球自转而转动,所以每条卫星轨道的升交点和降交点是不同的.C 截距:由于卫星绕地球公转的同时,地球不停地自西向东旋转.所以卫星绕地球转一周后,地球相对卫星要转过一定的度数,这个度数称为截距.所以,截距是连续两次升交点之间的经度数.由于地球自转一周需要24小时,所以每小时转过15°.如果把地球看成是不动的,则卫星轨道相对地球每小时向西偏移15°.因而截距与周期的关系是:L=T×15°/小时.利用截距也能由某条轨道的升交点经度预测下一条轨道升交点的经度,n+1=nL,西经取"+",东经取"-"D 轨道数:卫星从发射到第一个升交点的轨道数规定为第零条,以后每过一个升交点,轨道数增加"1".2.2.2 常用的几种卫星轨道卫星遥感普通采用的轨道主要有极地轨道,太阳同步轨道和静止轨道.极地轨道轨道倾角接近90°,卫星从极地上空经过,因此可以探测南北两极地区.太阳同步轨道中卫星始终保持与太阳相同的取向,可以保证卫星上面的太阳能电池有充分的照明.静止轨道卫星相对于局地来说是静止不动的,因此可以进行时间连续观测.另外,就卫星轨道的高度和研究中为了获得合乎需要的数据,必须精心设计卫星轨道.比如,如果为了观测热带地区,卫星轨道的倾角应该较小,反之,如果为了观测到极区,应该选择大倾角轨道.在卫星观测中,特别是气象卫星观测中两类轨道尤其重要.A 近极地太阳同步轨道卫星轨道平面与太阳始终保持相对固定的取向.这种卫星轨道的倾角接近90°,卫星要在极地附近通过,有时候又称为近极地太阳同步轨道.卫星几乎在同一地方时经过各地上空.轨道平面随地球公转的同时,为了保持与太阳的固定取向,每天要自西向东作大约1°的转动.太阳同步轨道的特点:轨道近似为圆形,轨道预告,资料接收和资料定位都方便;可以观测全球,尤其可以观测两地极地区,观测时有合适的照明,可以得到充足的太阳能.虽然可以观测全球,但是观测间隔长,对某一地区,一颗卫星在红外波段可以取得两次资料,但是可见光波段只能取得一次资料.为了提高观测次数,只能增加卫星的数目.由于观测数目少,不利于分析变化快,生命短的小尺度过程,而且相邻两条轨道的资料也不是同一时刻的.地球同步轨道卫星轨道的倾角等于0°,并且卫星以等同于地球自转的周期且与地球自转方向相同的方向运行,这样的轨道称为地球同步轨道.由于卫星相对地面好像静止的一样,这样的轨道也称为静止轨道.由地球周期23小时56分04秒,以及卫星在轨道平面上面运动,可以计算卫星的高度:H=35860km,其速度V=3.07km/s.同步轨道的特点卫星高度高,视野广阔,一个静止卫星可以对地球南北70°,东西140个经度,约占地球表面1/3的面积进行观测.静止卫星可以对某一区域进行连续观测或者监测,有助于分析一些变化快,生命短的过程.然而,静止卫星不能观测南北两极地区,而且由于卫星离地面较高,为了得到较高的空间分辨率,对观测仪器的要求较高.由于卫星蚀(太阳地球和人造卫星成一直线)的原因,卫星上面必须有蓄电池以备卫星蚀期间太阳能电池不能工作时继续提供让卫星工作的电力.卫星轨道视要求可以采用其他的卫星轨道.总之,低轨道可以获得较大的图像分辨率,而高轨道卫星可以获得大覆盖范围内的图像.由于大气磨擦的因素,低轨道卫星的寿命通常较短,相比而言,高轨道卫星通常都设计成长寿命的.§2.3 卫星技术2.3.1 卫星发射将卫星从地面送到绕地的空间轨道的过程称为卫星发射.一般使用多极助推火箭来完成卫星发射任务,发射一般要经过以下几段:首先是垂直上升段,使得卫星脱离稠密的大气层,其次是转弯段,卫星在制导系统的控制下转弯,目的将火箭引向预定的轨道方向(转移轨道),并进入自由飞行阶段,此时火箭主要在惯性的作用下在转移轨道上飞行.最后,当卫星在转移轨道上面达到预定的高度和速度时候,卫星上的助推火箭再次点火,最后到达预定轨道应该具有的高度,速度和方向时,星箭分离,卫星入轨.关于卫星发射的具体细节,请参考有关资料.2.3.2 卫星姿态卫星作为遥感平台,它的姿态稳定性是遥感观测的基础.对地观测要求仪器视场指向某个固定的方向,因此需要对卫星姿态进行控制.通讯卫星自旋稳定图(1)自旋稳定.卫星在太空中绕自身对称轴以一定角速度旋转,卫星角动量守恒,卫星自转轴始终保持不变(陀螺原理).早期的泰罗斯卫星采用平动式自选稳定,卫星自旋轴在空间平动,仪器装在卫星的底部,因此在卫星旋转一周时间内只有部分时间取得资料.以后的艾萨卫星和静止卫星采用了滚轮式自旋稳定,自旋轴与轨道平面垂直,仪器装在卫星侧面,当仪器转到朝向地面时进行观测,卫星能在整个周期内获得资料.(2)三轴定向稳定是卫星在三个方向都保持稳定.这三个方向是(a)俯仰轴,与轨道平面垂直,控制卫星的上下摆动,(b)横滚轴,平行于卫星轨道平面且与轨道方向一致,控制卫星左右摆动,(c)偏航轴,指向地心,控制卫星沿轨道方向运行.在卫星绕地球转道一圈中,偏航轴与横滚轴方向要改变360°才能保持卫星姿态稳定.(3)姿态调整.卫星在轨道上面长期运行会出现轨道漂移.为了对卫星轨道进行修正,在卫星上面都装有轨道修正的气体喷射推进系统,通过喷气产生反作用力达到轨道修正的目的.2.3.3 卫星电源卫星上面的工作仪器需要电能才能工作.早期的卫星一般用蓄电池,但是其储存的能量有限,短期内就会用完.一旦卫星上面的能量用完,卫星就要停止工作.由于太阳能取之不尽用之不竭,故目前大多数卫星都采用太阳能电池.对于静止轨道卫星,还要考虑卫星蚀期间卫星的能源供应问题.卫星的能源供应能力是搭载遥感仪器时必须考虑的问题.2.3.4 通讯系统卫星通讯系统是卫星体系的一个重要组成部分.传感器获得的观测资料要依赖卫星上面的通讯系统收集,传输到地面资料中心,同时控制卫星工作的各种指令也依赖通讯系统发送.2.3.5卫星的结构和形状卫星在空间飞行,在飞行期间获得必要的能源,因此大多数卫星都有一对大的太阳能感光板,就像鸟的翅膀.考虑到卫星在太空的姿态稳定问题,通常卫星结构都具有某种轴对称性.考虑到发射火箭的载荷能力,卫星材料都用高强度,轻质量材料,在满足强度要求的同时尽可能减轻自身的重量,以便提供搭载尽可能多负载的能力.2.3.6 轨道摄动与轨道维护作用在卫星上的力除l了地球引力外,还有其他各种力.它们是地球的非球形引力,大气阻力,日,月和其他天体引力,太阳光压和电磁力等.这些力叫摄动力(perturbation force).摄动力和地球引力相比虽然很小,但仍然会使卫星偏离开普勒轨道.因此,摄动力为零时,6个轨道要素为常数,卫星运动轨道为开普勒轨道;摄动力不为零时,轨道要素是随时间变化的变量.为了使轨道保持在设计允许的范围内,必须对卫星施以外力(比如星上备有推力火箭),克服摄动力.实现轨道保持.有时候出于某种目的(比如尽可能延长卫星的使用寿命),需要对卫星运行轨道进行变更.同样这需要借助卫星上面配备的助推火箭来实现这一目的.2.3.7 卫星技术的发展趋势纳米级的电子元器件,微米以至纳米级的微机电装置,星上信息处理技术,星间激光信技术,超轻型材料和充气式结构,高效太阳能空间电源系统和电推进系统等,将推动卫星技术进入一个崭新的时代高强度轻型材料的发展,可以大幅度地降低结构重量,大大提高有效载荷重量;电路的高度集成化和微处理器执行指令速度的大大提高,电子系统的体积,重量和能耗都会大大下降高效太阳能空间电源系统有望使得能源供应容量成倍提高.。

卫星是如何绕地球工作的卫星绕地球运行的工作原理基于天体力学和牛顿的万有引力定律。

下面是卫星绕地球工作的详细阐述:1.运行轨道:卫星一般位于地球的轨道上,这些轨道通常是椭圆形的。

椭圆轨道有两个焦点,其中一个焦点是地球的中心。

卫星沿着这些椭圆轨道绕地球运动。

2.速度和引力平衡:卫星绕地球运动时,它的速度必须与地球的引力平衡。

当卫星在距离地球较近的地方时,地球的引力较大,卫星会加速。

而当卫星在距离地球较远的地方时,地球的引力较小,卫星会减速。

这种速度和引力平衡使得卫星能够保持相对稳定的轨道。

3.地球引力对卫星的作用:根据牛顿的万有引力定律,地球对卫星施加引力,引力的方向指向地球的中心。

这个引力提供了卫星绕地球运动所需的向心力,使得卫星在轨道上继续运动。

4.轨道稳定性:为了保持稳定的轨道,卫星的速度和轨道高度需要适当调整。

如果卫星速度过快,它会脱离轨道并离开地球;如果速度过慢,它会向地球坠落。

因此,卫星的速度必须精确控制,以保持恰当的轨道高度和速度。

5.轨道调整:一些卫星会通过推进剂进行轨道调整,以保持其轨道高度和位置。

这些推进剂可以调整卫星的速度和方向,使其保持在预定的轨道上。

6.通信和数据传输:卫星绕地球运行时,可以通过接收和发送无线信号与地面站或其他卫星进行通信。

卫星可以接收地面站发送的信号,然后转发给其他地区,实现全球范围内的通信和数据传输。

需要注意的是,不同类型的卫星有不同的运行方式和任务。

例如,通信卫星用于无线通信,气象卫星用于气象监测,导航卫星用于定位和导航等。

每种类型的卫星都有特定的轨道和运行要求,但它们都基于上述的天体力学。

物理必修二卫星知识点总结一、卫星的基本原理1. 牛顿力学中的卫星运动根据牛顿力学,卫星在地球引力作用下绕地球做圆周运动。

其运动轨迹可近似看作是地球的球面上绕地球跑动的小点。

2. 卫星的发射和定轨卫星的发射是通过火箭将卫星送入地球轨道。

首先是火箭的垂直起飞,之后火箭会逐渐倾斜,并加速到达速度较快后,火箭会将卫星送入轨道。

二、卫星的轨道1. 地球同步轨道地球同步轨道是指卫星的周期正好是地球自转的周期,使卫星的相对地球位置保持不变,适合用于气象卫星和通信卫星。

2. 地球绕轨道地球绕轨道是卫星运行地球上方的轨道,卫星绕地球的速度与地球自转速度相近,因此卫星相对地面的位置不断变化,适合用于导航卫星和地球观测卫星。

三、卫星的运行轨迹1. 地球静止卫星地球静止卫星是指卫星绕地球正好是地球自转周期的轨道,因此卫星在地面上方相对位置保持不变,适合用于通信和气象观测。

2. 地球近地轨道卫星地球近地轨道卫星是指卫星绕地球的轨道高度较低,适合用于地球观测和导航系统。

四、卫星的通信1. 通信卫星通信卫星是指用于在不同地区之间进行通信传输的卫星,它们可以接收地面的信号并转发到目标地区。

2. 信号传输卫星的信号传输是通过卫星上的接收天线将地面信号接收并转发到目标地点,是一种非常便捷和可靠的通信方式。

五、气象卫星1. 气象卫星的用途气象卫星用于观测地球大气层的情况,包括云层、气压、温度等信息,以便进行天气预报和气候分析。

2. 卫星观测数据卫星观测数据可以通过遥感技术获取地球大气层的信息,包括空气质量、气象情况等,对气象预测和天气灾害预警有着重要作用。

六、其他应用1. 导航卫星导航卫星用于提供精准的导航和定位服务,包括全球定位系统(GPS)等。

2. 地球观测卫星地球观测卫星用于观测地球表面的各种情况,包括地形、植被、陆地等信息,对环境保护和资源调查有着重要作用。

总结卫星是现代社会中不可或缺的一部分,它们在通信、导航、气象观测和科学研究等方面发挥着重要作用。

初三物理卫星运动规律分析物理卫星作为现代通信与导航的重要工具,其运动规律对于我们理解和应用卫星技术具有重要意义。

在本文中,我们将对初三物理卫星的运动规律进行详细分析。

一、物理卫星的轨道类型物理卫星通常分为地球同步轨道、地球静止轨道和低地球轨道三种类型。

地球同步轨道是指卫星绕地球运行一周的时间恰好等于地球自转周期的轨道,使得卫星能够在特定的地理经度上保持相对静止。

地球静止轨道是指卫星位于地球赤道上,保持相对于地球的静止位置。

低地球轨道则是指卫星绕地球运行的高度较低,速度较快。

二、物理卫星的运动特征1. 地球同步轨道的物理卫星在地球同步轨道上,物理卫星的运动速度与地球自转速度相同,因此可以保持相对静止。

这种轨道类型常用于气象卫星和通信卫星,可以提供连续的观测和通信服务。

同时,物理卫星在地球同步轨道上的运行速度也决定了其轨道高度与地球半径的关系,使得我们能够通过物理卫星的位置来计算地球的半径。

2. 地球静止轨道的物理卫星地球静止轨道上的物理卫星位于地球赤道上,保持相对于地球的静止位置。

这种轨道类型常用于通信卫星和广播卫星,可以提供持续稳定的通信信号覆盖范围。

物理卫星在地球静止轨道上的运动规律与地球自转周期相同,因此能够满足实时通信的需求。

3. 低地球轨道的物理卫星低地球轨道的物理卫星距离地球较近,速度较快。

这种轨道类型常用于遥感卫星和空间科学实验卫星,能够提供高分辨率的影像和实验数据。

由于物理卫星在低地球轨道上的运动速度较快,所以需要更精确的定位和跟踪技术来确保观测的准确性。

三、物理卫星的运动规律物理卫星的运动规律主要受到地球的引力和空气阻力的影响。

地球的引力使得物理卫星保持在轨道上运行,而空气阻力则会逐渐减小卫星的轨道高度。

1. 地球引力的作用地球的引力使得物理卫星受到向地心的加速度,保持在固定的轨道上运行。

根据牛顿第二定律,物理卫星所受到的向心加速度与地球的引力大小成正比,与物理卫星距离地心的距离平方成反比。

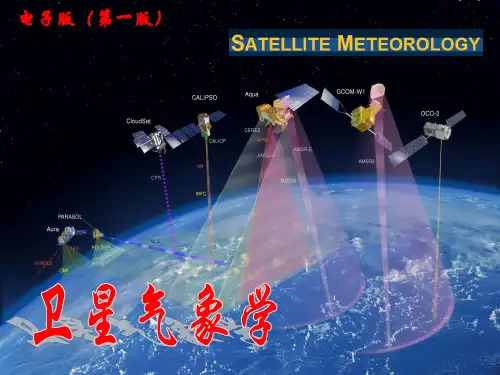

气象卫星的工作原理及其应用天空中的卫星,犹如守护者一般,时刻为人类的安全和生活保驾护航。

在其中,气象卫星尤为重要。

所谓气象卫星,是指专门用于气象探测和研究的卫星,其利用遥感技术,能够加强对气象环境的监测和预测,及时提供气象信息,为人类的生产、生活和安全提供更加准确的依据。

本文将深入探讨气象卫星的工作原理以及它在现实生活中的广泛应用。

一、气象卫星的工作原理气象卫星是国家卫星地面站制作,由卫星传输站接收并处理后发送至航天器,在航天器上,主要由遥感和气象荷载两部分组成,其中遥感是利用微波、红外、紫外、可见光等能量对地球进行扫描,采集地表信息,并传回地面地球站进行分析处理。

而气象荷载则是记录气象要素,探测大气环境变化的装置。

一般来讲,气象卫星通过飞行轨道可以分为地球同步和非地球同步。

其中,地球同步轨道的气象卫星,其运动速度与地球自转速度相同,因此可连续观测同一地区的气象状况,高精度地测量大气温度、水汽、云量、降雨量等气象要素。

而非地球同步轨道的气象卫星,由于速度不同,因此需要交替性的观察地球不同区域的气象状况。

从数据采集的角度看,气象卫星主要可以采用被动和主动两种方法。

其中,被动方法是利用自然物理过程,如辐射的反向散射和自然辐射的发射,来获得地球的气象要素信息。

而主动方法则是通过在航天器上搭载合成孔径雷达、微波辐射计等设备,主动向地球发射辐射信号,从而获得高分辨率的大气、海洋等信息。

总之,气象卫星通过遥感技术获取大量气象信息,并通过地面处理和气象预报系统,对天气变化、灾害预警、资源管理等方面做出准确的预判和应对。

二、气象卫星的应用1. 气象监测预报气象卫星不仅可以监测各种气象要素,还可以通过多种获取气象信息的技术手段,如气象雷达、风廓线雷达、微波辐射计等,全方位实现对气象变化的预测和监测。

一些灾害性气象事件,如暴雨、大风、龙卷风等,依靠气象卫星实现的准确预报,能够提前进行预警和应对措施,避免灾难的发生。

气象卫星系列的轨道参数

气象卫星系列的轨道参数主要包括轨道高度、倾角、周期和偏心率等。

这些参数的选择直接影响卫星观测地球的方式和范围。

以我国的气象卫星为例,有两种主要类型的气象卫星:地球静止轨道气象卫星和太阳同步轨道气象卫星。

太阳同步轨道是圆盘极地轨道的一种特殊形式。

卫星沿轨道绕地球南北极运转,轨道面与太阳光照射方向的夹角在运动过程中始终不变。

我国发射的“风云一号”气象卫星就是采用这种太阳同步轨道,其轨道高度是900公里,倾角为99度,运行周期为102.86分钟,每天绕地球运行14圈。

地球静止轨道气象卫星则是指卫星绕地球赤道自西向东运转,并且轨道周期和地球自转周期保持一致的一种特殊的轨道。

要实现这一点,卫星的轨道倾角必须是0度,轨道高度必须是35800公里,这样卫星运行周期为24小时,恰好与地球自转的周期和方向保持一致,实现与地球的同步。

我国发射的“风云二号”气象卫星就是采用地球同步轨道。

此外,还有极地轨道气象卫星,如美国的NOAA系列气象卫星,它们从800-1500公里高度,南北向绕地球运行,对东西约3000公里的带状地域进行观测,一日两次,在极地地区观测密集。

这些不同的气象卫星系列和它们的轨道参数共同构成了全球气象卫星系统,这是世界气象监测网计划(World Meteorological Watch)的最重要的组成部分。

如需更多信息,建议查阅关于气象卫星的资料、文献,或者咨询专业的天文学家。