东北二人转的基本介绍

- 格式:doc

- 大小:12.50 KB

- 文档页数:1

东北二人转大全东北二人转是一种源自东北地区的地方戏曲形式,以其幽默风趣、生动形象、贴近生活而广受欢迎。

它是东北地区独有的艺术形式,深受东北人民的喜爱,也逐渐走向全国甚至国际舞台。

在东北地区,二人转可以说是家喻户晓,无论是在农村还是城市,都能听到二人转的笑声。

二人转大全中包含了许多经典的二人转剧目,每一部作品都是东北二人转艺术的珍品,让人回味无穷。

在东北二人转大全中,有许多经典的剧目,比如《卖狗肉》、《卖拐》、《卖猪肉》等等。

这些剧目以幽默诙谐的方式描绘了东北人的生活场景和生活百态,让人捧腹大笑的同时,也颇具深意。

通过这些剧目,观众可以感受到东北人的豪爽、直率和乐观,也能够了解到东北地区特有的风土人情和生活方式。

东北二人转大全中的剧目形式多样,有的是单口相声,有的是对口相声,有的是小品,有的是评书,每一种形式都有其独特的魅力。

无论是哪一种形式,都能让观众在欢声笑语中感受到东北人的豪爽和幽默。

东北二人转大全中的作品涵盖了各个方面的生活,既有农村的故事,也有城市的故事,既有日常生活中的琐事,也有社会现象的讽刺,内容丰富多彩,让观众目不暇接。

东北二人转大全中的作品不仅仅是娱乐,更是对东北地区文化的传承和弘扬。

通过这些作品,人们可以了解到东北地区特有的民俗风情和地方特色,也可以感受到东北人的豪爽和直爽。

东北二人转大全中的作品,不仅仅是一种艺术形式,更是一种文化的传承和表达,是东北人民智慧和勤劳的结晶。

总的来说,东北二人转大全中的作品是东北地区文化的瑰宝,是东北人民智慧和勤劳的结晶。

这些作品不仅仅是娱乐,更是对东北地区文化的传承和弘扬,是东北人民的精神寄托和情感表达。

希望东北二人转能够继续发扬光大,让更多的人了解和喜爱这种独特的艺术形式,也希望东北地区的文化能够得到更好的传承和发展。

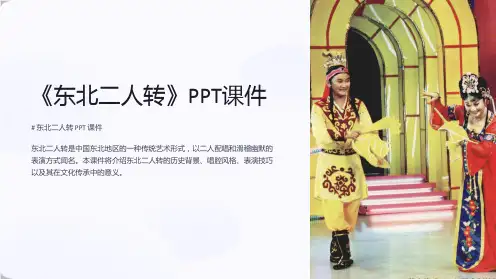

东北二人转正戏东北二人转是流行于中国东北地区的一种传统戏曲表演形式,由两名演员通过唱、念、做、打等方式,表演出各种角色和故事情节。

它以幽默诙谐的语言、活泼生动的表演方式和丰富多样的内容受到了广大观众的喜爱。

其中的正戏更是二人转表演中的重要组成部分。

东北二人转正戏是东北二人转的一种戏曲剧目,也可以称之为主戏。

正戏的编排和演出需要专业的演员和团队来完成,通常需要较长的时间和精心的筹备。

正戏的题材多样,常常根据历史故事、民间传说、当代事件等进行改编而成。

整个演出过程中,正戏常常是压轴的节目,承载着观众对整个演出的期待。

东北二人转正戏的表演形式主要是通过对白、唱词和动作来传达剧情和角色的情感。

演员需要准确地掌握角色的性格特点和情感体验,通过面部表情、舞姿和身体语言来展现。

同时,演员的声音要有音乐感和表演力,唱腔要准确、有力,能够抓住观众的心弦。

东北二人转正戏的演出还注重节奏和节奏感的把握。

通过快慢、高低、重轻的对比和变化,以及适当的停顿和转折,使得整个演出具有律动感和张力。

演员的配合和默契也是成功演出的关键之一,需要相互配合和互相呼应,形成整体的美感和协调。

正戏的剧情通常是情节丰富、跌宕起伏的。

它常常通过戏曲表演来讲述传统的道德观念和价值观念,并能够引发观众的共鸣和思考。

正戏的故事常常反映社会的善恶和道德的挣扎,以及人物的成长和追求。

在表演中,演员通过不同的角色和情节,展现出东北地区独特的风土人情和民俗文化。

东北二人转正戏在东北地区有着广泛的影响力和受众基础,每年都有大量的演出和观众。

不仅在舞台上受到热烈的欢迎,也在电视台和网络平台上备受关注。

正戏的成功演出离不开演员的努力和团队的支持,他们通过训练和排练,不断提高自己的技艺和演出水平。

正戏作为东北二人转的重要组成部分,承载了观众对东北二人转的期待和喜爱。

它不仅传承了东北地区的戏曲文化,也成为了东北地区的文化特色和符号。

通过正戏的演出,观众可以感受到从东北地区传递出的独特的情感和精神。

东北二人转大全东北二人转是一种具有浓厚地方特色的民间艺术形式,它源于东北地区,以其幽默、风趣、生动的表演风格,深受广大观众喜爱。

在东北地区,二人转被称为“二人台”,它是一种通过对唱、对打、对腔等形式进行表演的艺术形式,通常由两名演员进行表演。

在东北地区的农村,二人转是一种重要的文化娱乐方式,常常在集市、庙会、婚礼等场合进行表演,深受当地人民的喜爱。

二人转的表演形式多样,既有单口相声,也有对口相声,有的以讲故事的形式进行表演,有的以唱段的形式进行表演,丰富多彩,富有地方特色。

二人转的内容也十分丰富,既有对时事政治、社会现象的讽刺,也有对生活琐事、家庭矛盾的描绘,既有对历史典故、民间传说的演绎,也有对爱情、友情、亲情的歌颂,内容涵盖了方方面面的生活,贴近人民群众的生活实际,具有很强的感染力和表现力。

二人转的表演形式灵活多样,演员需要具备较高的口才和表演技巧,需要能够随机应变,根据观众的反应进行即兴表演,这对演员的综合素质提出了较高的要求。

同时,演员还需要具备丰富的表演经验和对生活的深刻理解,才能够将生活中的点滴转化为艺术的表现,引起观众的共鸣。

在当今社会,随着现代科技的发展和生活水平的提高,二人转的表演形式也在不断创新和发展。

一些二人转表演团体开始尝试将二人转与其他艺术形式相结合,推出了一些新颖的节目,吸引了更多的观众。

同时,一些二人转表演团体还利用网络平台进行直播表演,使二人转这一传统文化形式得到了更广泛的传播和传承。

总的来说,东北二人转作为一种具有浓郁地方特色的民间艺术形式,不仅在东北地区深受欢迎,也逐渐走向全国乃至全世界。

它以其独特的表演形式和丰富的内容,展现了东北人民的智慧和幽默,传承了东北地区的文化传统,是中华民族宝贵的文化遗产之一。

我们应该珍惜和传承这一宝贵的文化遗产,让二人转这一独特的艺术形式得到更好的发展和传播。

专栏专版乡土乡情xiang tu xiang qing东北二人转二人转,史称小秧歌、双玩艺、蹦蹦、东北地方戏等。

二人转自草创至今,已有近300余年的历史,它植根于东北民间文化,属于中国走唱类曲艺曲种,流行于辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古东部三市一盟和河北省东北部。

2006年东北二人转被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

东北特色二人转主要来源于东北大秧歌和河北的莲花落。

用东北人的俏皮话说:二人转是“秧歌打底,莲花落镶边”。

莲花落亦称“落子”,是中国北方地区民间的一种说唱艺术,边说边唱,载歌载舞。

二人转植根于东北民间文化,部分表演台词中带有一些乡村特色、俗色酸,但二人转内容并不以俗色酸为主,二人转的戏词中有很多都与“评剧”“东北大鼓”“莲花落”是相通的。

经过吉林民间艺术团的修改之后,有很多唱段成为二人转的知名唱段。

名段有《小拜年》、《大西厢》、《回杯记》、《祝九红吊孝》、《梁塞金擀面》、《马前泼水》、《包公断后》等。

《小拜年》唱词正月里来是新年儿呀啊,大年初一头一天呀啊,家家团圆会呀啊,少地给老地拜年呀啊,也不论男和女呀啊哎呦呦呦呦哎呦呦啊,都把那新衣服穿呀啊哎呦呦呦呦,都把那个新衣服穿呐啊哎呀啊。

打春到初八呀啊,新媳妇住妈家呀啊,带领我那小女婿呀啊,果子拿两匣呀啊,丈母娘啊一见面呀啊哎呦呦呦呦哎呦呦啊,拍手笑哈哈呀啊哎呦呦呦呦,拍手笑哈哈呀啊哎呀啊。

姑爷子到咱地家呀啊,咱给他作点儿啥呀啊,粉条炖猪肉啊宰了那大芦花呀啊,小鸡儿呀啊炖蘑菇啊哎呦呦呦呦哎呦呦啊,我姑爷儿最得意它呀啊哎呦呦呦呦,我姑爷儿爱吃它呀啊哎呀啊。

我姑爷长地俊呀啊,我女儿赛天仙呀啊,小俩口多么般配呀啊,恩爱过百年呐,等啊过了正月二十五啊哎呦呦呦呦哎呦呦啊,赶车送回还呐啊哎呦呦呦呦,一起那个送回还呐啊哎呀啊。

东北二人转概说第一章东北二人转概说东北二人转,旧称“蹦蹦”,是我国东北地区喜闻乐见、具有浓郁地方色彩的民间艺术,深受东北群众尤其是广大农民的喜爱,至今已有300度年的发展历史。

最初的二人转,是由白天扭秧歌的艺人在晚间演唱东北民歌小调的一种小场演出活动,俗称“小秧歌”。

后来,随着居民的增多,加上长期以来关内关外的文化交流;大大丰富了二人转的内涵。

在原来的东北秧歌、东北民歌的基础上,又吸收了莲花落、东北大鼓、太平鼓、霸王鞭、河北梆子、驴皮影以及民间笑话等多种艺术形式,逐渐演变成为近现代的二人转艺术。

二人转表演形式与唱腔非常丰富,唱本语言通俗易懂,幽默风趣,充满生活气息。

东北民间流传着“宁舍一顿饭,不舍二人转”的说法,课件二人转在群众中的影响之深。

可以说,二人转最能体现东北劳动人民对艺术美的追求。

国家非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,该曲艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

第一节二人转的定义与别名一、二人转的定义二人转是在东北特定的文化土壤上,东北民众喜爱的民间歌舞秧歌、民歌和民间说唱莲花落合流,在此基础上,又吸收了其他民间艺术形式的多种成分,发展成至今仍有旺盛生命力的独特1艺术形态。

至于二人转的表演应该属于喜剧形式还是曲艺形式,艺术节一直存在争议。

如《中国戏曲剧种大辞典》一书,把二人转归为东北的剧种,而《中国大百科全书.戏曲曲艺卷》则把二人转归在曲艺中。

东北二人转艺术工作者也各自有不同的看法。

二、二人转的别名二人转诞生后,曾经有过很多别名,有些现在还是沿用,比如:蹦蹦:过去流传很广,也叫“蹦蹦戏”、“地蹦子”,是以其舞蹈蹦蹦跳跳而得名。

碰碰:是指两班不相识的艺人,碰在一起,打板就可以合演而得名。

小秧歌、莲花落:二人转以“大秧歌打底,莲花落镶边”,故名。

对口唱、对口戏、双玩意儿、双调:以二人转主要由旦、丑两角色表演而得名。

边曲、呦喝:早年二人转常唱“边关调”、“呦喝呛”,故名。

东北二人转大全

东北二人转是一种具有浓厚地方特色的曲艺形式,它源自东北地区,以幽默诙谐、生动形象、富有地方特色而著称。

在东北地区,二人转是一种非常受欢迎的曲艺形式,它不仅在乡村民间广泛流传,也在城市得到了广泛的传播和发展。

东北二人转以其独特的表演形式和充满地方特色的内容,深受广大观众的喜爱。

二人转通常由两名演员搭档表演,他们通过对唱、对打、对骂等方式,将东北人的生活、情感、习俗等以一种风趣幽默的方式展现出来。

在二人转的表演中,演员们往往会扮演不同的角色,通过角色之间的对话和互动,将故事情节生动地呈现在观众面前,让人捧腹大笑,感受到东北地区特有的幽默风格。

东北二人转的内容丰富多样,涵盖了各个方面的生活话题,如家庭琐事、邻里

矛盾、乡村生活、城市趣事等。

演员们通过对这些生活场景的模仿和夸张,将平凡的生活变得丰富多彩,让人在笑声中感受到生活的乐趣。

同时,东北二人转也常常融入了东北地区特有的方言和俚语,使得表演更具地方特色,更贴近观众的生活。

除了生活话题,东北二人转还常常涉及到社会热点和时事评论。

演员们通过幽

默诙谐的方式,对社会现象和时事问题进行评论和讽刺,引起观众的共鸣和思考。

他们常常以夸张的方式表现出对社会不公、官僚主义、生活困境等问题的态度,使得观众在笑声中也能感受到对社会的关注和思考。

总的来说,东北二人转以其独特的表演形式和丰富多彩的内容,成为了东北地

区乃至全国范围内的一种受欢迎的曲艺形式。

它不仅在舞台上得到了广泛的传播和发展,也通过电视、网络等媒介,让更多的观众了解和喜爱上了二人转。

相信随着时代的发展和社会的进步,东北二人转会继续发扬光大,为人们带来更多的欢乐和思考。

东北二人转特点东北二人转是中国传统戏曲艺术中的一种特色表演形式,主要流行于中国东北地区,尤其在吉林、黑龙江、辽宁等省份广为流传。

它以滑稽幽默和真实生活的刻画为特点,深受观众喜爱。

一、简介东北二人转是一种由两位演员表演的戏曲形式,通常一个扮演男性角色,一个扮演女性角色。

演员们通过对话、歌唱、舞蹈等方式,以幽默风趣的方式来展现故事情节,同时还会加入许多生活化的细节和笑点,让观众乐不思蜀。

二、流派东北二人转有多个流派,其中以吉林流派和黑龙江流派最为著名。

吉林流派的表演风格独特,强调快节奏和诙谐幽默,以小品和对口相声脱颖而出。

黑龙江流派则更偏向于歌舞元素,演员们擅长歌唱和舞蹈技巧,通过动感的节奏和优美的动作表演,吸引观众的眼球。

三、幽默与滑稽东北二人转的最大特点就是幽默和滑稽。

演员们以夸张的表演手法,把平凡的生活情节变成了令观众捧腹大笑的娱乐节目。

他们常常运用夸张的动作、夸张的音调、夸张的表情来刻画角色,让观众在欢笑之余更能体会到剧情的乐趣。

四、真实生活的刻画东北二人转最吸引观众的地方在于它对真实生活的刻画。

演员们以东北方言演唱、对白,通过对普通人生活琐事的描绘,展现了人们日常生活的喜怒哀乐。

无论是农村还是城市,无论是工人还是农民,东北二人转可以让观众在欢声笑语中找到共鸣。

五、社会风气的批判除了体现生活的喜剧面,东北二人转也常常通过讽刺和幽默的方式来批判社会风气和不良现象。

他们会以生动的方式披露社会上的不公和不合理,通过让观众认识到这些问题的存在,间接呼吁人们关注社会发展和人与人之间的关系。

六、传承与发展东北二人转虽然在各种传播方式的冲击下正在逐渐减少观众的数量,但仍然有不少演员坚持着传统形式的演出,并致力于传承和发展这个艺术形式。

他们会结合现代社会的元素,创作出更有时代感的剧目,以吸引更多的年轻观众加入到东北二人转的爱好者行列中。

总结:东北二人转以其滑稽幽默、真实生活的刻画、社会风气的批判等特点,成为中国传统戏曲中的一枝奇葩。

听东北二人转东北二人转是中国传统的地方戏曲形式之一,源自东北地区。

其独特的表演方式和幽默诙谐的表演内容深受观众喜爱,成为东北地区民间文化的重要组成部分。

在东北地区,二人转广泛流传,并在各种场合上演,如年夜饭、婚礼等。

东北二人转以两人演员为主,一人演老头儿,一人演小丫头,通过唱念做打等各种表演形式,传达出东北地区人民的智慧和幽默。

二人转的表演内容多是富有生活情趣的小故事,这些故事往往以农民和百姓的生活为题材,描绘了东北地区真实而又鲜活的民俗风情。

在东北二人转的表演中,唱腔是非常重要的一部分。

传统的二人转唱腔多为单调的2/4拍,音调悠扬,富有地方特色。

演员们常常配合唱腔做一些手势动作,增加表演的趣味性和可视性。

此外,念、做、打也是二人转的表演形式之一。

念是指演员以朗诵的方式表达故事情节,做指的是演员表演故事中的人物,通过动作和表情来传达人物的性格特征,打是指演员的武打动作,常常运用拳脚功夫和器械扮演故事中的打斗场面。

东北二人转既有粗犷豪放的表演形式,又有细腻柔情的表演内容。

演员们擅长运用幽默和夸张手法来吸引观众的注意力,并通过表演将观众带入故事情节中,让观众从中得到乐趣和启发。

在二人转的表演中,演员的表演技巧和台词功底非常重要,他们需要准确地把握故事的情节和节奏,以及情感的变化,通过音乐和动作来传达给观众。

东北二人转的演出场合非常丰富多样,既有专门的剧场演出,也有村庄、集市上的临时表演。

二人转的演出常常与农民和百姓的生活紧密相连,他们演出的内容和形式往往与农业生产、生活百态等相关。

例如,在春节期间,二人转演员会在村庄里表演一些与庆祝丰收、祈求好运等相关的故事,以带给观众快乐和祝福。

东北二人转是中国传统文化的瑰宝之一,也是东北地区文化的重要组成部分。

通过欣赏二人转的表演,我们可以感受到东北地区人民的智慧、幽默和乐观精神。

同时,二人转也是一种传承和弘扬东北地区民俗文化的方式,让更多的人了解和喜爱东北地区的文化遗产。

东北二人转的民俗文化东北二人转是中国东北地区特有的一种民间艺术形式,也是东北地区广泛喜闻乐见的一种传统文化表达方式。

它以幽默风趣的表演、夸张的动作和生动的语言,体现了东北人民豪爽、乐观、热情的性格特点,具有独特的艺术魅力。

东北二人转最早起源于清代,起初是一种街头艺术表演形式,后来渐渐发展成为一种专门的舞台表演艺术。

它的表演者一般由两人组成,一男一女,男扮女装,女扮男装,他们通过对话、歌唱、舞蹈等方式,诙谐幽默地讲述一些生活故事,反映社会风俗和民间文化。

东北二人转的剧目内容丰富多样,可以是传统的故事、历史传说,也可以是现实生活中的小事情、笑话等,无论是什么题材,都能够给观众带来欢乐和娱乐。

东北二人转的表演形式具有鲜明的特点,一是人物形象夸张,演员在表演中通常会夸大其词,以夸张的语言和动作来吸引观众的注意力。

二是语言风格幽默,东北人的口音和方言本身就具备幽默的效果,演员在表演中通常会加强口音和方言的使用,使得笑话更加生动有趣。

三是歌舞表演精彩,东北人热爱歌唱和舞蹈,所以东北二人转中经常会搭配歌舞表演,增加观赏的乐趣。

东北二人转所呈现的也不仅仅是演艺形式,更是对东北地区民俗文化的一种传承和演绎。

东北是中国的一个边疆地区,由于地理位置和历史原因,东北地区形成了独特的文化背景和民俗风情。

东北人性格豪爽,喜欢交际和娱乐,他们的生活方式和表达方式都带有浓厚的民俗色彩。

而东北二人转正是通过它独特的表演方式,将东北人的性格特点和民俗文化传达给观众,成为东北人民日常生活的一部分。

东北二人转作为一种传统艺术形式,近年来一直受到人们的喜爱和关注。

不仅在东北地区得到广泛传播和发展,也在全国范围内得到认可和推崇。

许多东北二人转节目和演员在各种文艺活动中频繁亮相,为观众带来无穷的欢乐和回忆。

同时,东北二人转也成为东北地区重要的非遗文化代表,得到了国家级的保护和传承。

总之,东北二人转是中国东北地区特有的一种民间艺术形式,它以幽默风趣的表演和独特的语言风格,体现了东北人民豪爽、乐观、热情的性格特点。

二人转概述二人转也叫“蹦蹦”,产生并盛行于东北三省(辽宁、吉林、黑龙江),受到东北群众、特别是农民的喜爱。

它是一种有说有唱、载歌载舞、生动活泼的走唱类曲艺形式,迄今大约已有二百年的历史。

它的唱本语言通俗易懂,幽默风趣,生活气息浓厚、富有地方特色。

它的音乐唱腔是以东北民歌、大秧歌为基础,吸收了东北大鼓、莲花落、评戏、河北梆子等曲调而构成,高亢火爆,亲切动听。

它的舞蹈是来自东北大秧歌,并吸收了民间舞蹈及武打成份,以及耍扇子、耍手绢等技巧。

总之,二人转的表演特点最能表达东北劳动人民对艺术美的追求。

二人转的演出形式大致可分为3种。

最主要的一种是二人化装成一丑一旦的对唱形式,边说边唱,边唱边舞,如《西厢》《兰桥》。

一种是一人且唱且舞,称为单出头,如《洪月娥做梦》。

一种是演员以角色出现在舞台上唱戏,这种形式称“拉场戏”,如《包公赔情》。

二人转的音乐唱腔极为丰富,其结构为曲牌联缀体,积累的曲牌约有三百多支,常用的有五六十支,主要曲牌有胡胡腔、喇叭牌子、文嗨嗨、武嗨嗨、红柳子等。

二人转的传统曲目非常丰富,共计有三百多个。

艺人有“四梁四柱”之说。

“四梁”指的是大四套曲目,有《钢鉴》《清律》《浔阳楼》和《铁冠图》。

“四柱”指的是小四套曲目,有《西厢》《兰桥》《阴魂阵》和《李翠莲盘道》。

这也是二人转艺人的拿手曲目。

此外,还有《双锁山》《华容道》等。

近几十年来,又有大批的新创作曲目,如《丰收桥》《接姑娘》《柳春桃》等,均深受欢迎。

“一方水土一方民,一方民哺育一方艺”。

二人转唱舞了近二百年,至今仍是十分红火,这是因为它的艺术发展没有背离东北人民的生活、感情以及欣赏趣味,它深深地扎根于东北人民生活的土地上。

东北二人转的基本介绍

东北特色二人转主要来源于东北大秧歌和河北的莲花落。

用东北人的俏皮话说:二人转是“秧歌打底,莲花落镶边”。

莲花落亦称“落子”,是北方民间的一种说唱艺术,边说边唱,载歌载舞。

名段有《大西厢》、《回杯记》、《祝九红吊孝》、《梁塞金擀面》、《马前泼水》、《包公断太后》等。

东北是清朝的“龙兴”之地,自古以来除辽东、辽西有少量汉人外,以白山黑水为中心的广袤地区则是少数民族特别是满、蒙等骑射、游牧民族的天下。

在康雍乾盛世期间,清朝实习严厉的“封关”政策,严禁汉人进入关东。

康雍乾盛世过后,清朝的皇帝一代不如一代,国力日弱,加上外敌入侵,“封关”政策名存实亡,导致清后期和民国初年出现“闯关东”大潮,大批山东、河北人进入东北,“秧歌打底,莲花落镶边”的二人转就是“闯关东”的人从关内带至关外的。