异常白细胞检查显微镜检查法-检验科临检室作业书

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:6

WBC分类及形态检查一、检验目的1、对外周血各种白细胞进行分类,以明确各种白细胞的比例和绝对值,用于疾病的诊断和鉴别诊断。

2、观察外周血异常白细胞(幼稚白细胞、异形淋巴细胞、及中性粒细胞的毒性改变)二、检测原理:显微镜分类计数法及形态观察。

三、标本采集1.标本类型:EDTA-K2抗凝全血或新鲜末梢血。

2.标本采集:见标本采集手册。

3.标本的储存和运输:EDTA-K2抗凝全血要在2小时内制片。

四、试剂:台湾Baso的瑞氏染液和PBS缓冲液(PH6.4—6.8)。

四、仪器普通光学显微镜或血细胞分析仪、分类计数器、香柏油、拭镜纸及清洁液。

五、操作步骤1、显微镜法(1)制片:血液要新鲜,血片通常呈舌状或楔形,分头、体、尾三部分,厚薄均匀。

(2)染色:染色要清晰。

(3)低倍镜观察:低倍镜观察白细胞分布及染色情况.(4)油镜观察:选择血涂片体尾交界处细胞分布均匀、染色效果良好的区域,按一定的方向顺序对所见到的每个白细胞进行分类,并用白细胞分类器作好记录,一般共计100个白细胞。

2、仪器法见各血细胞分析仪SOP文件。

六、质量控制1、显微镜法:人员要求培训上岗,要有识别各种异常白细胞的能力,涂片染色要符合要求,白细胞在>15.0×109/L时要计数200个白细胞,白细胞<3.0×109/L时可计数50个或者计数2张血涂片。

2、仪器法:仅为过筛试验,对出现有异常驻机构白细胞提示要制片人工分类。

3、质量控制:有95%的可信限评价法和相对误差(RE)评价法。

七、计算方法:1、白细胞百分比:以分数值报告。

2、幼稚细胞和异形淋巴细胞:以分数数值报告。

3、中毒颗粒:毒性指数=有中毒颗粒的中性粒细胞数/计算的中性粒细胞数。

4、有核红细胞:计数100个白细胞所见到的有核红细胞的个数(有核红细胞:XX个/100WBC)。

八、生物参考区间九、操作性能十、超出可报告范围的处理十一、危急值中性粒细胞小于0.5×109/L十二、干扰因素:制片质量和染色效果十三、参考文献1、《全国临床检验操作规程》2、刘成玉主编《临床检验基础实验指导》3、罗春丽主编《临床检验基础》。

白细胞实验报告一、实验目的本次实验旨在研究白细胞的形态、结构、功能以及其在不同生理和病理条件下的变化,以加深对白细胞相关知识的理解和认识。

二、实验原理白细胞是人体免疫系统的重要组成部分,根据形态和功能的不同,可分为粒细胞(包括中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞)、单核细胞和淋巴细胞。

通过显微镜观察、细胞染色技术以及相关的生化分析方法,可以对白细胞进行定性和定量分析。

三、实验材料与方法(一)实验材料1、新鲜血液样本:采集自健康志愿者。

2、瑞氏染色液:用于对白细胞进行染色。

3、显微镜:用于观察白细胞的形态。

(二)实验方法1、采集血液样本使用无菌注射器从志愿者的肘静脉采集适量的新鲜血液,注入抗凝管中,轻轻摇匀。

2、制备血涂片取一滴血液滴在洁净的载玻片一端,用推片以 30° 45°角均匀地推成薄血涂片,自然干燥。

3、瑞氏染色将干燥的血涂片用瑞氏染色液染色,具体步骤为:滴加染液覆盖血膜,静置1 2 分钟,然后滴加等量的磷酸盐缓冲液,轻轻晃动载玻片,使染液与缓冲液充分混合,染色 10 15 分钟,用流水冲洗掉染液,自然干燥。

4、显微镜观察在油镜下观察染色后的血涂片,识别并计数不同类型的白细胞。

四、实验结果(一)白细胞形态观察1、中性粒细胞呈圆形,直径约 10 12 微米。

细胞核多分为 2 5 叶,叶间有细丝相连。

细胞质中含有大量细小的淡紫色颗粒。

2、嗜酸性粒细胞略大于中性粒细胞,直径约 12 17 微米。

细胞核多为两叶,呈“眼镜”状。

细胞质内充满粗大的橘红色嗜酸性颗粒。

3、嗜碱性粒细胞大小与嗜酸性粒细胞相近。

细胞核形态不规则,常被细胞质内的嗜碱性颗粒所掩盖。

细胞质内的颗粒大小不一,呈紫蓝色。

4、单核细胞体积最大,直径约 14 20 微米。

细胞核呈肾形、马蹄形或不规则形,染色质疏松。

细胞质丰富,呈灰蓝色,含有细小的嗜天青颗粒。

5、淋巴细胞可分为小淋巴细胞和大淋巴细胞。

小淋巴细胞直径约 6 9 微米,细胞核圆形,占细胞体积的大部分,细胞质很少。

异常白细胞形态检查测定方法及参考范围白细胞形态检查是一种常见的临床检验方法,用于评估白细胞的形态特征,以帮助医生诊断和监测血液疾病。

本文将介绍异常白细胞形态检查的方法和参考范围。

一、异常白细胞形态检查方法1. 血涂片检查:采用血涂片染色的方法,通过显微镜观察白细胞的形态特征。

常用的染色方法包括Wright 染色和Giemsa 染色。

通过观察细胞核、细胞质和颗粒的形态变化,可以判断白细胞的异常形态。

2. 自动血细胞分析仪:使用自动化设备进行血细胞分析,可以快速、准确地评估白细胞的形态特征。

自动血细胞分析仪可以测定白细胞的大小、形状、核质比、核分裂和颗粒的形态等参数。

3. 骨髓涂片检查:对于一些疑难病例,医生可能会进行骨髓涂片检查,以获得更详细的信息。

骨髓涂片检查可以观察到更多的白细胞形态特征,帮助确定病因。

二、异常白细胞形态的参考范围白细胞形态的正常范围是相对宽泛的,具体的参考范围可能会因不同实验室的方法和仪器而有所差异。

一般来说,以下是常见的异常白细胞形态及其参考范围:1. 嗜酸性粒细胞:正常的嗜酸性粒细胞具有双叶核和颗粒状的细胞质,参考范围为0-5%。

2. 嗜碱性粒细胞:正常的嗜碱性粒细胞具有多叶核和颗粒状的细胞质,参考范围为0-1%。

3. 中性粒细胞:正常的中性粒细胞具有多叶核和细微的颗粒状细胞质,参考范围为40-75%。

4. 淋巴细胞:正常的淋巴细胞具有圆形核和少量细胞质,参考范围为20-45%。

5. 单核细胞:正常的单核细胞具有单个肾形核和丰富的细胞质,参考范围为2-10%。

6. 异常细胞:异常细胞包括原始细胞、形态异常的细胞和异形淋巴细胞等。

正常情况下,这些细胞应该很少或者不存在。

需要注意的是,异常白细胞形态并不一定意味着疾病存在,有些情况下可能是正常的变异。

因此,对于异常白细胞形态的评估应综合考虑临床症状、其他实验室检查结果和患者的病史等因素。

总结起来,异常白细胞形态检查是一种重要的临床检验方法,可以帮助医生诊断和监测血液疾病。

ISO15189-2012质量管理体系文件(作业指导书)临检室作业指导书文件编号:TJDX-3-LJ-01~50第C版编制:审核:批准:生效日期:2018年01月01日TJDX附属协和医院检验科目录修订页血红蛋白电泳检查(电泳法)1. 原理血红蛋白是由两对多肽链组成的复杂分子。

每一条链含有血红素和络合铁原子的卜啉。

所有血红蛋白的血红素部分都是相同的。

所测定的血红蛋白的蛋白部分称之为珠蛋白。

正常人血红蛋白多肽链包括α、β、δ和γ。

血红蛋白的结构、分子特性取决于形成其肽链的氨基酸顺序和性状。

氨基酸不同可形成不同的血红蛋白,其表面电荷不同,在电场中的泳动率不同。

本实验在碱性(PH=8.60)条件下,以琼脂糖凝胶电泳的方法进行,对红细胞洗涤后造成溶血,电泳分离血红蛋白后以氨基黑染色。

多余的染色液用酸性液体洗去。

待琼脂糖凝胶板干燥后,肉眼可直接判别有无电泳条带异常。

运用光密度扫描仪检测准确定量分析电泳条带异常情况。

血红蛋白异常有二种类型:血红蛋白性质或结构的异常称之为血红蛋白病。

血红蛋白中的一条链合成减少引起血红蛋白性质异常,称之为地中海贫血。

2. 标本采集2.1 标本采集前病人准备:受检者应空腹。

2.2 标本种类:抗凝血2.3 标本要求:抗凝剂选用EDTA,柠檬酸或肝素均可,避免碘乙酸。

常规静脉采血1.8ml,加入含有109mmol/L枸橼酸钠溶液0.2ml的干燥。

清洁试管中,充分混匀。

4. 标本储存:储存于2-8℃冰箱中,5天。

5. 标本运输:储存于2-8℃状态下的冰壶或泡沫箱密封运输。

6. 标本拒收标准:细菌污染、溶血或脂血标本不能作测定。

7. 试剂7.1 试剂名称:血红蛋白电泳检查试剂7.2 试剂生产厂家:法国Sebia公司7.3 包装规格:150tests7.4 试剂盒组成琼脂糖凝胶10块溶血素1瓶缓冲液条带10包×2条薄滤纸1×10张氨基黑(浓缩液)1瓶×100ml 点样模具滤纸10条×1盒7.5 试剂储存条件及有效期:贮存于室温(15~30℃)或冰箱(2~8℃),不能冷冻。

临检室操作规程ABC医院检验科目录1.血常规检测 (1)2.异常白细胞检查(显微镜检查法) (8)3.异常红细胞检查(显微镜检查法) (12)4.网织红细胞计数(Ret) (17)5.ABO血型鉴定 (18)6.红斑狼疮细胞检查 (20)7.疟原虫检查 (21)8.凝血酶原时间(PT)测定 (24)9.活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 (26)10.血浆纤维蛋白原(Fbg)测定 (28)11.血浆凝血酶时间(TT)测定 (30)12.尿微量白蛋白(Μ-ALB)免疫比浊定量 (32)13.全血C-反应蛋白(B-CRP)免疫比浊定量 (34)14.尿液检验 (36)15.粪便检验 (44)16.脑脊液检验 (48)17.腔积液检验 (55)18.前列腺检验 (61)19.精液检验 (62)20.阴道分泌物检验 (65)血常规检测1.标本采集新抽取的静脉血或手指末梢血(EDTA-K2抗凝)。

2.仪器设备血细胞分析仪。

3.操作步骤3.1上下颠倒试管将内容物充分混匀,检查有无凝血。

3.2将试管正确放入试管架上。

3.3按start键,样品开始吸取。

3.4当ready led 暗(并发出两声短音)移开试管。

3.5当ready led再次亮起时,准备下一个样品,重复上述步骤。

4.实验原理4.1红细胞计数测定本实验采用流体力学聚集技术原理分析红细胞。

使用电阻抗法进行红细胞计数,红细胞通过小孔时,形成的相应的脉冲的多少即红细胞的数目。

4.2白细胞计数测定本实验采用半导体激光器,以流式细胞术原理分析白细胞。

当全血进入白细胞通道后,通过流式细胞技术半导体激光的照射形成白细胞散射图,从而计算出白细胞的数量。

4.3白细胞分类计数测定本实验采用半导体激光器,以核酸荧光染色及流式细胞术原理分析白细胞。

当全血进入白细胞通道后,通过核酸荧光染色、利用流式细胞技术半导体激光的照射形成白细胞散射图,从而计算出中性细胞、淋巴细胞,单核细脃、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞分类的数量。

异常红细胞检查显微镜检查法实验原理用瑞氏染色法,对制备好的血涂片进行染色,然后在显微镜下进行形态检查。

2.标本采集:2.1标本种类:新抽取的抗凝血或手指末梢血。

2.2标本要求:2.2.1抗凝剂采用EDTAK2抗凝。

2.2.2用手指末梢血作检验时,如手指有冻疮,则主张采用耳垂血。

3.标本储存:取材后应立即推制成血涂片,并尽快送检。

4.标本运输:保持干燥,室温运输。

5.标本拒收标准:污染,凝固标本不能作测定。

6.实验材料:瑞氏血细胞染色液,生产厂家:(台资)珠海贝索生物技术有限公司。

7.实验仪器:7.1仪器名称:OLYMPUS显微镜7.2仪器厂家:OLYMPUS7.3仪器型号:OLYMPUSCH308.操作步骤采血后推制厚薄适宜的的血膜片,血膜应呈舌状,头、体、尾清晰可分。

瑞氏染色:将制好的干燥血涂片平置于染色架上,滴加瑞氏染色液A液3-5滴使其迅速盖满血膜,然后加瑞氏染色B液3-5滴,轻轻摇动玻片或用洗耳球吹气使A、B染液充分混匀,染色1-2分钟(气温低或涂片较厚时可适当延长染色时间),用自来水冲去染液,待干。

高倍镜(必要时油镜)观察红细胞形态。

9.结果判断与分析:在良好的染色血涂片上,正常红细胞的大小形态较为一致,直径为6.7~7.7μm,染色淡红色,中央着色较边缘淡。

各种病因作用于红细胞生理进程的不同阶段引起相应的病理变化,导致某些类型贫血的红细胞产生特殊的形态变化,可从染色血涂片上红细胞的大小、形态、染色等方面反映出来。

此种形态学改变与血红蛋白测定、红细胞计数结果相结合可粗略地推断贫血原因,对贫血的诊断和鉴别诊断有很重要的临床意义。

红细胞的形态变化主要表现在以下四个方面:(一)红细胞大小改变1.小红细胞(microcyte)直径小于6μm者称为小红细胞,正常人遇见。

如果血涂片中出现较多染色过浅的小红细胞,提示血红蛋白合成障碍,可能由于缺铁引起;或者是珠蛋白代谢异常引起的血红蛋白病。

而遗传性球形细胞增多症的小红细胞,其血红蛋白充盈良好,生理性中心浅染区消失。

白细胞分类计数标准操作程序文件一、目的:确保仪器正常运转与结果的准确性,严格检验质量标准,为临床提供及时、可靠的结果报告。

二、适用范围:检验科日常操作规范三、操作人员:检验科授权工作人员。

[测定原理]把血液制成细胞分布均匀的薄膜涂片,用复合染料构成的染色液染色,血片中的细胞由于内容物不同,而被染成不同的颜色,根据各类白细胞形态特征予以分类计数,得相对比值(百分率),以观察数量﹑形态和质量的变化,对疾病有辅助诊断意义。

[试剂及仪器](一)染色液1. 瑞氏—姬姆萨复合染色液I液取瑞氏染粉 lg、姬姆萨染粉0.3g,置洁净研钵中,加 2 ML丙三醇和少量甲醇(分析纯),研磨片刻,吸出上层染液。

再加少量甲醇,继续研磨,再吸出上清液。

如此连续几次,共用甲醇500ml。

收集于棕色玻璃瓶中,每天早、晚各振摇3min,共5天,以后存放一周即能使用。

Ⅱ液 pH6.4—6.8磷酸盐缓冲液磷酸二氢钾(无水)6.64g磷酸氢二钠(无水)2.56g加少量蒸馏水溶解,用磷酸盐调整 pH,加水至1000ml。

2.快速染色液I液:磷酸二氢钾 6.64g磷酸氢二钠 2.56g水溶性伊红 Y 4g(或伊红 B2.5g)蒸馏水 1000ml石炭酸 40ml煮沸,待冷备用。

Ⅱ液亚甲蓝 4g蒸馏水 1000m1蒸馏水 1000m1高锰酸钾 2.4g煮沸,待冷备用。

3.30s快速单一染色液贮存液瑞氏染粉 2.0g姬姆萨染粉 0.6g天青 E 0.6g甘油 10.0ml聚乙烯D比咯烷酮(PVP) 20.0g(或曲拉通X-100 3ml)甲醇 1000ml磷酸盐缓冲液(pH6.2-6.8)磷酸二氢钾 6.64g磷酸氢二钠 0.26g石炭酸 4.0ml蒸馏水加至 1000ml应用液l液、2液按3:1比例混合放置14天后备用。

(二)显微镜。

(三)计数器。

[标本的采集]取手指血或静脉血1.0ml,置于抗凝管中(2%EDTAK2)摇匀待检。

或直接未梢取血涂成血片。

一、实验目的1. 掌握临检白细胞技术的原理和操作方法。

2. 了解正常外周血中白细胞的形态特点及分类计数方法。

3. 掌握瑞氏染色法在白细胞计数中的应用。

二、实验原理白细胞是人体免疫系统的重要组成部分,包括中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、淋巴细胞和单核细胞等。

通过观察白细胞在血液涂片上的形态特点和数量,可以了解人体免疫系统的功能状态,为临床诊断提供依据。

临检白细胞技术主要采用瑞氏染色法,将血液涂片染色后,在显微镜下观察白细胞形态和数量,从而进行白细胞分类计数。

三、实验材料1. 实验器材:普通光学显微镜、血涂片、瑞氏染液、缓冲液、滴管、载玻片、推片、消毒棉球等。

2. 实验试剂:瑞氏染液、缓冲液、蒸馏水等。

四、实验步骤1. 制备血涂片a. 取末梢血一滴,滴于洁净无油脂的载玻片一端。

b. 将边缘光滑的推片边缘置于血滴前方,然后向后拉,使血滴均匀附在推片和载玻片之间。

c. 以约30-45度的角度平稳地向前推至载玻片另一端,推出均匀的血膜。

d. 将制好的血涂片晾干,不可加热。

2. 瑞氏染色a. 将晾干的血涂片用蜡笔在两端各划一道线,以免染料外溢。

b. 将染液滴于血涂片上,静置3-5分钟。

c. 加入等量的缓冲液,轻轻摇动,使染色液与缓冲液混合均匀,静置3-5分钟。

d. 用蒸馏水冲洗,冲洗后斜置血涂片于空气中干燥。

3. 白细胞分类计数a. 在低倍镜下观察染色后的血涂片,选择细胞分布均匀的区域。

b. 在高倍镜下观察,按照城垛形方式计数100-200个白细胞。

c. 计算各类白细胞所占的百分率和绝对值。

五、实验结果1. 白细胞总数:10.5×10^9/L2. 白细胞分类计数:a. 中性粒细胞:40%b. 嗜酸性粒细胞:5%c. 嗜碱性粒细胞:1%d. 淋巴细胞:45%e. 单核细胞:9%六、实验讨论本次实验中,通过瑞氏染色法对白细胞进行分类计数,结果显示白细胞总数和分类计数均在正常范围内。

中性粒细胞占比较高,说明人体免疫系统处于正常状态。

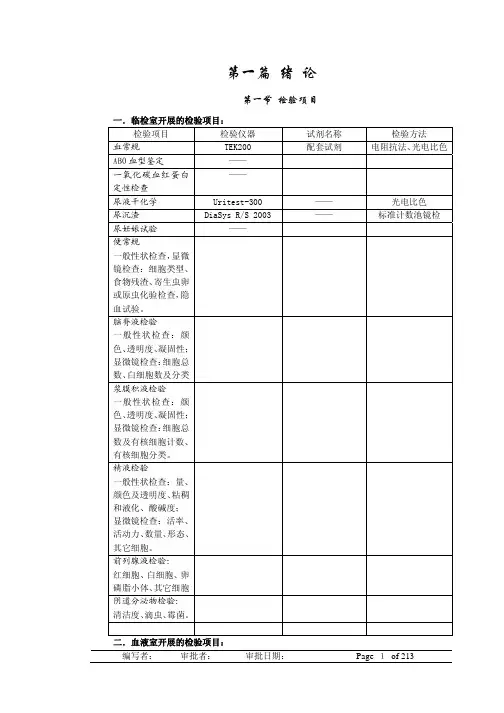

第一篇 绪 论第一节检验项目一.临检室开展的检验项目:检验项目 检验仪器 试剂名称 检验方法血常规 TEK200 配套试剂 电阻抗法、光电比色ABO血型鉴定 ——一氧化碳血红蛋白——定性检查尿液干化学 Uritest-300 —— 光电比色尿沉渣 DiaSys R/S 2003 —— 标准计数池镜检 尿妊娠试验 ——便常规一般性状检查,显微镜检查:细胞类型、食物残渣、寄生虫卵或原虫化验检查,隐血试验。

脑脊液检验一般性状检查:颜色、透明度、凝固性;显微镜检查:细胞总数、白细胞数及分类浆膜积液检验一般性状检查:颜色、透明度、凝固性;显微镜检查:细胞总数及有核细胞计数、有核细胞分类。

精液检验一般性状检查:量、颜色及透明度、粘稠和液化、酸碱度;显微镜检查:活率、活动力、数量、形态、其它细胞。

前列腺液检验:红细胞、白细胞、卵磷脂小体、其它细胞阴道分泌物检验:清洁度、滴虫、霉菌。

二.血液室开展的检验项目:编写者:审批者:审批日期:Page 1 of 213检验项目 检验仪器 试剂名称 检验方法 血象检验骨髓象检验红斑狼疮细胞检验血凝项检验 血凝分析仪CA530 配套试剂 详见仪器操作 血流变检验 LBY-N6B血流变仪 —— 同上三.生化室开展的检验项目:检验项目 检验仪器 试剂名称 检验方法肝功(ALT AST ST/LT GGT ALP TP ALB GLO A/G TBIL DBIL IBIL )、肾功(BUN CRE UN/CR UA CO2CP)、心肌酶(CK CKMB α-HBDH LDH LD/HB)、血脂(CHO TG HDL LDL)、离子(K Na Cl Ca Mg P)、淀粉酶(AMY)、血糖(GLU)、风湿系列(CRF ASO CF)、尿微量蛋白 自动生化分析仪OLYMPUS AU400四.免疫室开展的检验项目:检验项目 检验仪器 试剂名称 检验方法肺支原体检验 —— 金标免疫斑点法 人类免疫缺陷病毒HIV 1+2型抗体诊断—— 金标法梅毒检验 —— 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂盒心肌抗体检验 抗心肌(AHMA)IgG抗体酶联试剂盒结核抗体检测 —— 金标免疫斑点法 人囊虫病检测 —— 人囊虫病(CYT)检测试剂盒甲型肝炎病毒IgM 抗体诊断 洗板机、酶标仪 甲型肝炎病毒IgM抗体诊断试剂盒酶联免疫法丙型肝炎病毒抗体(Anti-HCV)诊断 洗板机、酶标仪 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒酶联免疫法编写者:审批者:审批日期:Page 2 of 213戊型肝炎病毒抗体诊断洗板机、酶标仪 戊型肝炎病毒抗体诊断试剂盒酶联免疫法乙型肝炎病毒表面抗原诊断洗板机、酶标仪 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒乙型肝炎病毒表面抗体诊断洗板机、酶标仪 乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂盒乙型肝炎病毒核心抗体诊断洗板机、酶标仪 乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒乙型肝炎病毒e抗原诊断洗板机、酶标仪 乙型肝炎病毒e抗原诊断试剂盒乙型肝炎病毒e抗体诊断洗板机、酶标仪 乙型肝炎病毒e抗体诊断试剂盒FT3 ACS:180PLUS 配套试剂FT4 ACS:180PLUS 配套试剂TSH ACS:180PLUS 配套试剂AFP ACS:180PLUS 配套试剂CEA ACS:180PLUS 配套试剂ISI ACS:180PLUS 配套试剂CpS ACS:180PLUS 配套试剂五.微生物室开展的检验项目:检验项目 检验仪器 试剂名称 检验方法 细菌培养+药敏试验 计算机 生化管及药敏纸片 对应生化、测直径 淋球菌涂片检验 显微镜、玻片 革兰染液 涂片镜检 滴虫、霉菌涂片检验 显微镜、玻片 革兰染液 涂片镜检 结核杆菌涂片检验 显微镜、玻片 抗酸染液 涂片镜检 院内感染监测 根据标准分析注:以上表单内容若有疏漏之处,详见第三篇检验仪器操作部分。

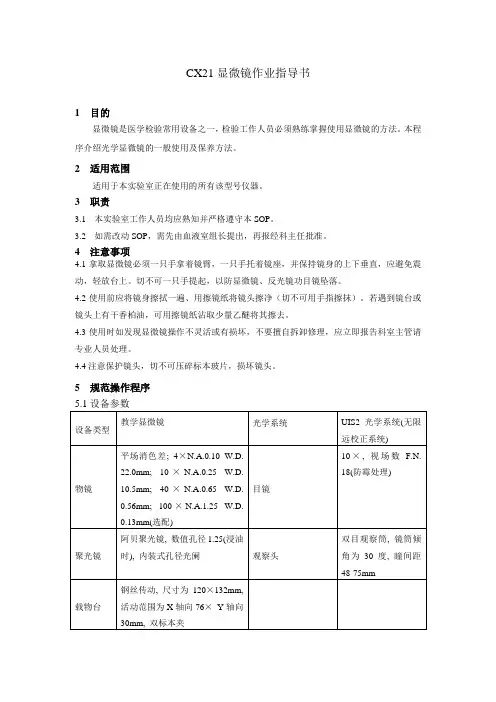

CX21显微镜作业指导书1目的显微镜是医学检验常用设备之一,检验工作人员必须熟练掌握使用显微镜的方法。

本程序介绍光学显微镜的一般使用及保养方法。

2适用范围适用于本实验室正在使用的所有该型号仪器。

3职责3.1本实验室工作人员均应熟知并严格遵守本SOP。

3.2如需改动SOP,需先由血液室组长提出,再报经科主任批准。

4注意事项4.1拿取显微镜必须一只手拿着镜臂,一只手托着镜座,并保持镜身的上下垂直,应避免震动,轻放台上。

切不可一只手提起,以防显微镜、反光镜功目镜坠落。

4.2使用前应将镜身擦拭一遍、用擦镜纸将镜头擦净(切不可用手指擦抹)。

若遇到镜台或镜头上有干香柏油,可用擦镜纸沾取少量乙醚将其擦去。

4.3使用时如发现显微镜操作不灵活或有损坏,不要擅自拆卸修理,应立即报告科室主管请专业人员处理。

4.4注意保护镜头,切不可压碎标本玻片,损坏镜头。

5规范操作程序5.2操作程序5.2.1 观察前的准备5.2.1.1 置显微镜于平稳的实验台上,镜座距实验台边沿约为一寸左右。

镜检者姿势要端正,两眼必须同时观察,以减少疲劳。

5.2.1.2 显微镜是光学精密仪器,在使用时要特别小心,使用前要熟悉显微镜的结构和性能,检查各总零件是否完好无损。

镜身有无灰尘,镜头是否清洁,做好必要的清洁和调整工作。

5.2.1.3 调节光源:将低倍物镜旋至镜筒下方,旋转粗调节轮,使镜头和载物台距离约为0.5cm 左右。

上升聚光器,使与载物台表面同样高。

否则使用油镜时光线较暗。

5.2.1.4调节光照:按下滤色片按钮选择所需滤色片。

聚光:旋转视场光阑环,将视场光阑图像移到视场中,转动聚光镜旋钮把视场光阑图像移到视场中心,逐步打开视场光阑,如视场光阑在中心并和视场内接,则聚光镜已正确对中。

光线强度使用光强预置按钮选择所需水平,旋转光强调节钮调节亮度。

凡检查染色标本时,光线应强;检查未染色标本时,光线不宜太强。

5.2.2 低倍镜观察检查的标本须先用低倍镜观察,因为低倍镜视野较大,易发现目标和确定检查的位置。

脑脊液有形成分检查显微镜检查法1.实验原理在显微镜下对脑脊液有形成分进行计数和分类检查。

2.标本采集:2.1标本种类:脑脊液,由临床医师进行腰椎穿刺采集,必要时可从小脑延脑池或侧脑室穿刺获得。

2.2标本要求:将脑脊液分别收集于3个无菌试管中,第一管作细菌培养,第二管作化学分析和免疫学检查,第三管作一般性状及显微镜检查。

每管收集1-2毫升。

2.3遇高蛋白标本时可采用EDTAK2抗凝。

3.标本储存:立即送检。

4.标本运输:室温运输。

5.标本拒收标准:污染,久置标本。

6.实验材料:细胞计数板;红细胞稀释液;瑞氏血细胞染色液,生产厂家:(台资)珠海贝索生物技术有限公司。

7.实验仪器:7.1仪器名称:OLYMPUS显微镜7.2仪器厂家:OLYMPUS7.3仪器型号:OLYMPUSCH308.操作步骤8.1细胞总数8.1.1对澄清的脑脊液可混匀后用滴管直接滴入计数池,计数10个大方格内红、白细胞数,其总和即为每µl的细胞数。

再换算成每升脑脊液中的细胞数。

如细胞较多,可计数一大格内的细胞×10,即得每µl脑脊液中细胞总数。

如用升表示,则再乘以106。

也可用生理盐水或红细胞稀释液稀释后再用人工计数,或直接用血细胞分析仪进行计数。

8.1.2浑浊或带血的脑脊液可用血红蛋白吸管吸取混匀的脑脊液20µl,加入含红细胞稀释液0.38ml的小试管内,混匀后滴入计数池内,用低倍镜计数4个大方格中的细胞总数,乘以50,即为每µl脑脊液的细胞总数。

8.2白细胞数8.2.1非血性标本:小试管内放入冰乙酸1-2滴,转动试管,使内壁沾有冰乙酸后倾去之,然后滴加混匀的脑脊液3-4滴,数分钟后,混匀充入计数池,按细胞总数操作中的红、白细胞计数法计数。

8.2.2血性标本:将混匀的脑脊液用1%冰乙酸溶液稀释后进行计数。

为剔除因出血而来的白细胞数,用下式进行校正。

每µl脑脊液内白细胞校正数每µl脑脊液内红细胞数×每µl脑脊液内白细胞数=每µl脑脊液内白细胞未校正数-每µl血液内红细胞数例示:血液内红细胞4000000/µl;脑脊液内红细胞20000/µl;血液内白细胞10000/µl;脑脊液内白细胞60/µl20000×10000则:60-=60-50=104000000即该患者脑脊液内白细胞之校正数为10。

白细胞分类计数(DC)【检测原理】制片→染色→油镜分类求得各种白细胞的比值(百分率)各类白细胞的绝对值(白细胞计数值×白细胞分类计数%)【方法学评价】1.显微镜分类法能准确地根据细胞形态特征进行分类,是白细胞分类计数参考方法,但耗时、精确性和重复性较差。

2.血液分析仪分类法有三分群和五分类两法,速度快,准确性高,易于标准化,能提示异常结果,结果以数据、图形、文字等多种形式展示,是白细胞分类和筛检首选方法,但不能完全代替显微镜检查法对异常白细胞进行鉴别和分类。

【质量控制】1.影响分类计数准确性因素(1)细胞分布不均:“城垛式”移动。

体尾交界最佳,尾部-中性粒细胞较多,淋巴细胞较少,单核细胞沿涂片长轴均匀分布。

幼稚细胞分布在尾部和边缘。

头部和体部-淋巴细胞、嗜碱性粒细胞分布。

(2)形态识别差异①杆状核和分叶核诊断标准差异;②单核细胞和大淋巴细胞鉴别能力差异;③嗜碱性粒细胞和中性粒细胞难以区分。

2.影响分类计数精确性因素临床上如需观察细胞数量变化作为诊治指标时,应提高细胞计数量,如下表。

白细胞总数与分类白细胞数的关系【参考值】成人白细胞分类参考值【临床意义】骨髓造血干细胞→粒-单系祖细胞→原粒→早、中、晚、杆状、分叶核粒细胞中性粒细胞(1)生理性增多:Nsg>70%,绝对值>7×109/L称为增多。

2叶核占10%~30%,3叶核占40%~50%,4叶核占10%~20%,5叶核<5%。

1)年龄变化:新生儿白细胞较高[可达(15~30)×109/L]。

第6~9d减至与淋巴细胞大致相等,4~5岁两者基本相等,形成中性粒细胞和淋巴细胞2次交叉变化曲线,到青春期时与成人相同。

2)日间变化:在安静、休息时白细胞数较低,在活动、进食后白细胞数较高。

早晨较低、下午较高。

一日内最高值和最低值可相差1倍。

3)运动、疼痛、情绪变化:脑力和体力劳动、冷热水浴、日光或紫外线照射等使白细胞轻度增高。

异常白细胞形态检查测定方法及参考范围引言:白细胞是人体免疫系统中的重要成分,对维持机体的免疫功能起着关键作用。

异常白细胞形态是指白细胞形态学特征在某些方面发生异常变化,通常在临床上可作为疾病的指标之一来进行检测。

本文将介绍异常白细胞形态检查的方法及参考范围。

一、异常白细胞形态检查方法1. 鲁斯特血涂片法鲁斯特血涂片法是一种常用的白细胞形态检查方法,适用于观察白细胞的形态学特征。

操作步骤如下:(1) 准备一块干净的玻片和一滴血液。

(2) 将一滴血液放在玻片上,用另一块玻片将其涂开。

(3) 等待片子干燥后,用染色剂染色。

(4) 使用显微镜观察染色后的血液样本,细致地观察白细胞的形态学特征。

2. 自动血细胞分析仪自动血细胞分析仪是一种快速、准确的异常白细胞形态检查方法。

它通过光学原理和计算机技术,能够自动地对血液样本中的白细胞进行计数、分类和形态学分析。

使用自动血细胞分析仪进行异常白细胞形态检查的步骤如下:(1) 将血液样本放入自动血细胞分析仪中。

(2) 等待仪器自动完成检测过程。

(3) 查看仪器生成的报告,观察白细胞的形态学特征。

二、异常白细胞形态参考范围异常白细胞形态的参考范围是根据正常人群的白细胞形态学特征进行统计和分析得出的。

正常人群的白细胞形态学特征通常具有以下特点:1. 嗜酸性粒细胞:染色质细薄,核仁明显,细胞内含有大量的嗜酸性颗粒。

2. 嗜碱性粒细胞:染色质粗厚,核仁不明显,细胞内含有大量的嗜碱性颗粒。

3. 中性粒细胞:染色质细薄,核仁中等大小。

4. 单核细胞:染色质细薄,核仁明显,呈环状或半环状。

5. 淋巴细胞:染色质细薄,核仁小而不明显,细胞内无颗粒。

根据以上特点,异常白细胞形态的参考范围可以总结如下:1. 嗜酸性粒细胞:百分比在0-5%之间。

2. 嗜碱性粒细胞:百分比在0-1%之间。

3. 中性粒细胞:百分比在40-75%之间。

4. 单核细胞:百分比在2-10%之间。

5. 淋巴细胞:百分比在20-40%之间。

异常白细胞检查(显微镜检查法)1. 实验原理用瑞氏染色法,对制备好的血涂片进行染色,然后在显微镜下进行形态检查。

2. 标本采集:2.1 标本种类:新抽取的抗凝血或手指末梢血。

2.2 标本要求:2.2.1 抗凝剂采用EDTA K2抗凝。

2.2.2 用手指末梢血作白细胞检验时,如手指有冻疮,则主张采用耳垂血。

3. 标本储存:取材后应立即推制成血涂片,并尽快送检。

4.标本运输:保持干燥,室温运输。

5. 标本拒收标准:污染,凝固标本不能作测定。

6. 实验材料:瑞氏血细胞染色液,生产厂家:(台资)珠海贝索生物技术有限公司。

7. 实验仪器:7.1 仪器名称:xx 显微镜7.2 仪器厂家:xx7.3 仪器型号:xx CH308. 操作步骤8.1采血后推制厚薄适宜的的血膜片,血膜应呈舌状,头、体、尾清晰可分。

8.2瑞氏染色:将制好的干燥血涂片平置于染色架上,滴加瑞氏染色液A液3-5滴使其迅速盖满血膜,然后加瑞氏染色B液3-5滴,轻轻摇动玻片或用洗耳球吹气使A、B染液充分混匀,染色1-2分钟(气温低或涂片较厚时可适当延长染色时间),用自来水冲去染液,待干。

8.3高倍镜(必要时油镜)观察白细胞形态。

8.结果判断与分析9.1 核象变化。

(1) 核左移:说明外周血中幼稚或杆状核粒细胞增多,见于急性白血病,急性化脓性细菌感染,急性中毒,急性溶血。

正常妊娠、缺氧及低血压也可出现细胞核左移现象。

(2) 核右移:说明中性粒细胞核分叶过多,见于巨幼细胞性贫血,恶性贫血,化疗及炎症恢复期,遗传性中性粒细胞分叶过多,尿毒症等。

巨多核中性粒细胞:成熟中性细胞胞体增大,核分叶过多,常为5-9叶,甚至12-15叶。

各叶大小差别很大,常见于巨幼细胞性贫血。

此外,在疾病进行期突然出现核右移,表示预后不良。

(3) 分叶过少:乳酸缺乏症,假性pelger-huet异常等。

9.2 其他核异常环形或面包圈型核:见于慢粒,慢性粒细胞白血病,骨髓异常增生综合征等。

一、检验科检测项目标准操作规程(见附录)A 、临检室A1、血常规检验标准操作规程A2、尿常规标准操作规程B 、生化室B1、糖尿病检测(诊断酶联试剂盒)标准操作规程二、检验室工作流程图大小便体液 血液标本三、检验科各项规章制度(一)生物安全制度1、医务人员1)每1—2年做体检一次,并接受乙肝疫苗接种。

2)每1—2年检查乙肝病毒抗原抗体水平,发现乙型肝炎者应进行隔离治疗。

3)检验人员进入实验室应穿好工作服,不允许在实验室进食和吸烟。

4)检验人员在工作前后和被污染后,应用肥皂和流水清洗,必要时由消毒液浸泡双手,每季度抽查检验人员的手,并做细菌培养一次。

2、环境消毒隔离1)实验室应分为清洁区和操作区,清洁区要注意保护不受污染。

操作有气溶胶可能的标本应配置生物安全柜及其它防护设置,如紫外线灯,排气扇等操作区的工作台及地面每日用消毒液擦拭一次,有污染时随时消毒,每周大扫除一次。

2)采血室每日操作前用清水擦拭操作台一次,采血结束用消毒液擦拭操作台、桌子和地面一次,紫外线每日照射消毒一次,每月空气细菌培养一次,紫外线强度定期测定。

并做记录。

3、各种检验标本的收集,送检必须用相应指定的容器留取,不得外溢污染。

4、静脉及末稍采血,应严格执行消毒隔离措施,静脉抽血做到一人一针一筒一巾一带一消毒,所用止血带及纸垫每日消毒,末稍采血一人一片一管,杜绝交叉污染。

5、一次性医用器具包括采血针,注射器、尿杯、血红蛋白微量吸血吸管,应严格做好领发登记,注射器先浸泡消毒后由供应室一对一调换,统一处理,其余一次性器具浸泡消毒后装入污物袋送焚烧炉焚烧。

6、检验人员在进行静脉抽血时应严格遵守无菌操作技术,操作前必须洗手必须戴好帽子与口罩,操作台和手被污染时应用肥皂和流水认真洗手,必要时用消毒液浸泡双手,酒精、碘酒瓶每周更换消毒两次。

7、凡是肝炎病人和透析病人的血液标本及疑有黄疸的血标本,都视为肝炎的污染标本,应贴上红色危险标记,放在规定区域内,引起警惕和防止扩大污染面。

异常白细胞检查显微镜检查法1.实验原理仪器的结果作为一种过筛检测,它具有自身的局限性,即检测结果只能反映血细胞数量的变化,对于血细胞质量的异常及原始细胞或其他异常细胞无法正确识别,外周血细胞形态检查具有重要的临床诊断价值,血液学检查初筛异常者,无论仪器有无异常报警,皆有必要进行血细胞涂片镜检用瑞氏染色法,对制备好的血涂片进行染色,然后在显微镜下进行形态检查。

一般染色方法由两种染色剂(酸性、碱性)组成,通常细胞核及浆碱性粒体为碱性,细胞浆为酸性。

酸性染料可和带正电荷的(碱性)物质结合,这种物质称嗜酸性物质,对酸性染料具有亲和力,因此嗜酸性粒细胞之颗粒本身为碱性物质;碱性染料可和带负电荷的(酸性)物质相结合,这种物质称嗜碱性物质,对碱性染色粒具有亲和力,因此嗜碱性粒细胞之颗粒本身为酸性物质。

另一种蛋白质在pH6.4呈等电状态,本身所含的正/负电荷相等,因此,既能和酸性染料又能和碱性染料结合,这种物质称中性物质,如中性粒细胞之颗粒。

一般用pH6.4PBS来稀释染液,使每次染色都在同一pH 中进行,让细胞在恒定条件下着色,使染色效果趋于一致。

染液过碱时,蛋白质带有负电荷,对次甲蓝有色部分的正电荷吸附力强,因此染成的细胞一般着色较蓝,说明pH不适合。

●染色与固定亦有极大关系,因细胞经固定后,其蛋白质的电力吸附(电附)可能有变化,有些固定液能将细胞某部分的电附加强,使其染色更为容易。

因此,这种固定剂不仅有固定作用,也有媒染作用(Mordunt),染色极为容易。

因此,电附是染色过程中最重要的作用。

机械吸附在染色过程中也参与作用,如用苏木液和伊红染色,细胞核不是纯蓝色,蓝色中略有红色,胞浆也不能尽为红色,红色中略有蓝色或两者皆带些紫色。

这是因为伊红与胞核虽无电附仍有机械吸附,故也能染上少量红色,苏木液与胞浆虽无电附但也有机械吸附,因而胞浆略显蓝色。

化学吸附(作用)在染色中应用,最早应用于金属染色剂(氯化金、硝酸银等)的金属与细胞内物质起化学作用,使金属在细胞内变成沉淀物或死亡物,显示细胞结构或物质。

异常白细胞检查显微镜检查法

1.实验原理

用瑞氏染色法,对制备好的血涂片进行染色,然后在显微镜下进行形态检查。

2.标本采集:

2.1标本种类:新抽取的抗凝血或手指末梢血。

2.2标本要求:

2.2.1抗凝剂采用EDTAK2抗凝。

2.2.2用手指末梢血作白细胞检验时,如手指有冻疮,则主张采用耳垂血。

3.标本储存:取材后应立即推制成血涂片,并尽快送检。

4.标本运输:保持干燥,室温运输。

5.标本拒收标准:污染,凝固标本不能作测定。

6.实验材料:

瑞氏血细胞染色液,生产厂家:(台资)珠海贝索生物技术有限公司。

7.实验仪器:

7.1仪器名称:OLYMPUS显微镜

7.2仪器厂家:OLYMPUS

7.3仪器型号:OLYMPUSCH30

8.操作步骤

采血后推制厚薄适宜的的血膜片,血膜应呈舌状,头、体、尾清晰

可分。

瑞氏染色:将制好的干燥血涂片平置于染色架上,滴加瑞氏染色液A液3-5滴使其迅速盖满血膜,然后加瑞氏染色B液3-5滴,轻轻摇动玻片或用洗耳球吹气使A、B染液充分混匀,染色1-2分钟(气温低或涂片较厚时可适当延长染色时间),用自来水冲去染液,待干。

高倍镜(必要时油镜)观察白细胞形态。

结果判断与分析

9.1核象变化。

(1)核左移:说明外周血中幼稚或杆状核粒细胞增多,见于急性白血病,急性化脓性细菌感染,急性中毒,急性溶血。

正常妊娠、缺氧及低血压也可出现细胞核左移现象。

(2)核右移:说明中性粒细胞核分叶过多,见于巨幼细胞性贫血,恶性贫血,化疗及炎症恢复期,遗传性中性粒细胞分叶过多,尿毒症等。

巨多核中性粒细胞:成熟中性细胞胞体增大,核分叶过多,常为5-9叶,甚至12-15叶。

各叶大小差别很大,常见于巨幼细胞性贫血。

此外,在疾病进行期突然出现核右移,表示预后不良。

(3)分叶过少:乳酸缺乏症,假性pelger-huet异常等。

9.2其他核异常

环形或面包圈型核:见于慢粒,慢性粒细胞白血病,骨髓异常增生综合征等。

中性粒细胞形态变化

9.3中性粒细胞的毒性变化:

1)细胞大小不均:为骨髓内幼稚粒细胞发生不规则的分裂增殖所致。

2)中毒颗粒:比正常中性颗粒粗大,大小不等,分布不均匀,染色较深,呈黑色或紫黑色。

有时颗粒很粗大,与嗜碱粒细胞易混淆;有时小而稀少,散杂在正常中性颗粒之中。

含中毒颗粒的中性粒细胞应与嗜碱粒细胞区别,其要点:嗜碱粒细胞核较少分叶、染色较浅、颗粒较大、大小不均、着色更深、细胞边缘处常分布较多,可分布于核上,胞浆中常见小空泡。

在血片染色偏碱或染色时间过长时,易将中性颗粒误认为中毒颗粒。

但只要注意全片各种细胞的染色情况,则不难区别。

含中毒颗粒细胞在中性细胞中所占比值称为毒性指数。

毒性指数愈大,提示中毒变性结果。

3)空泡:可为单个,但常为多个。

大小不等,亦可在核中出现。

被认为是细胞脂肪变性的结果。

4)Dohle体:是中性粒细胞胞浆内因毒性变而保留的嗜碱性区域。

呈圆形、梨形或云雾状。

界限不清,染成灰蓝色,直径为1-2μm,是胞质局部不成熟,即核与胞质发育不平衡的表现。

Dohle小体亦可见于单核细胞中,其意义相同。

5)退行性变:常见者有胞体肿大、结构模糊、边缘不清晰、核固缩、核肿胀和核溶解(染色质模糊、疏松)等等。

如胞质破裂后消失,只剩胞膜,则成裸核或蓝状细胞,退行性变亦可见于衰老细胞,在正常情况下为数极少。

这些毒性变化可单独出现,亦可同时出现。

观察中性粒细胞的毒性的变化,对估计疾病的预后有一定帮助。

9.4其它异常白细胞:

1)Pelger-Huet畸形:表现为成熟中性粒细胞核分叶能力减弱。

常为杆状和分两叶(其间难成细丝)。

呈肾形或哑铃形。

染色质聚集成小块或条索网状,其间有空折间隙。

为常染色体显性遗传异常,一般无临床症状。

但也可继发于某些严重感染、白血病、骨髓增生异常综合征、肿瘤转移和某些药物(如水仙胺、磺基二甲基异恶唑)治疗后。

2)Chediak-Higashi畸形:在Chediak-Higashi综合征患者骨髓和血液各期粒细胞中,含数个至数十个直径2-5μm的包涵体,即异常巨大的紫蓝或紫红色颗粒。

电镜观察和细胞化学显示,巨大颗粒为异常溶酶体。

患者容易感染,常伴白化病。

为常染色体显性遗传,此异常颗粒也偶见于单核细胞、淋巴细胞中。

3)Alder-Reilly畸形:其特点是在中性粒细胞中含巨大深染的嗜天青颗粒,染深紫色。

此异常颗粒与中毒颗粒的区别是颗粒较大,不伴有白细胞数增高、核象左移和空泡等其它毒性变化。

患者常伴有脂肪软骨营养不良或的遗传性粘多糖代谢障碍。

类似颗粒亦可见于其它白细胞中。

4)May-Hegglin畸形:患者粒细胞终身含有淡蓝色包涵体。

实验证明这种包涵体与前述常见于严重感染、中毒等所见Dohle体相同,但常较大而圆。

除中性粒细胞外,其他粒细胞甚至巨核细胞内亦可见到。

9.5淋巴细胞形态学变化

(1)异型淋巴细胞:在传染性单核增多症、病毒性肺肝炎、流行性出血热等病毒感染或过敏原刺激下,可使淋巴细胞增生,并出现某些形态学变化,称为异型淋巴细胞。

Downey将其按形态特征分为三型:

I型(空泡型):最多见。

胞体比正常淋巴细胞稍大,多为圆形、椭圆形或不规则形。

核圆形、肾形或分叶状、常偏位。

染色质粗糙,呈粗网状或小块状,排列不规则。

胞质丰富,染深蓝色,含空泡或呈泡沫状。

Ⅱ型(幼稚型):胞体较大,核圆形或卵圆形。

染色质细致呈网状排列,可见1-2个发生母细胞化的结果。

Ⅲ型(不规则型):胞体较大,外形常不规则,可有多数伪足。

核形状及结构与I型相同或不同,染色质较粗糙致密。

胞质量丰富,染色淡蓝或灰蓝色,有透明感,边缘处着色较深蓝色。

可有少数空泡。

(2)受放射线损伤后淋巴细胞形态变化:通过放射生物学的研究以及对射线损伤病人观察,证实淋巴细胞是白细胞中对电离辐射最敏感的细胞。

人体遭受较小剂量的电离辐射之后,虽未出现明显临床症状,但血中淋巴细胞的数量却已显著减少。

若经较大剂量照射后,淋巴细胞迅速减少,剂量越大,减少得越严重以致衰竭,与此同时受损伤的淋巴细胞还出现形态学改变,如核固缩、核破坏、双核的淋巴细胞以及含有卫星核的淋巴细胞。

后者是指胞质中主核之旁出现小核也称微核,是射线损伤后较为特殊的所见。

(3)淋巴细胞性白血病时形态学变化:在急、慢性淋巴细胞白血病时,不但出现各阶段的原幼细胞,且处于各分阶段的白血病的细胞都有特殊的形态变化。

10.质量控制:每30份样本,抽两份样本进行室内工作人员比对分析,要求差异在10%以内。

11.变异的潜在来源

11.1取材不当。

11.2涂片过厚或过薄,影响形态观察。

12.操作注意事项:

12.1取材后,必须立即涂片。

12.1推好的血膜片应在空气中摇动,使其尽快干燥,以免细胞变形。

天气寒冷或潮湿时,应于37℃温箱中保温促干,以免细胞变形缩小。

12.3根据血膜厚薄,细胞量多少及室内温度等把握好染色时间,使染色效果满意。

12.4镜检时循序检查,必要时用油镜确认;并注意整体情况。

13.参考文献:

中华人民共和国卫生部医政司编。

全国临床检验操作规程(第二版)5-7页。