第三章 自然地理环境的组成和结构

- 格式:ppt

- 大小:975.50 KB

- 文档页数:49

自然环境的组成要素

其次,水是自然环境中不可或缺的要素,包括海洋、河流、湖泊、冰川和地下水等形式。

水对地球上的生物和生态系统至关重要,同时也是人类生活和经济活动的重要资源。

最后,陆地是自然环境中的另一个重要组成部分,包括大陆、

岛屿、山脉、平原、森林等。

陆地上的生物多样性和地形地貌对自

然环境具有重要影响,同时也为人类提供了生存和发展的空间。

除了这些主要的组成要素外,自然环境还包括了生物多样性、

气候、土壤、地形地貌等多个方面的要素。

这些要素相互作用,共

同构成了地球上复杂而丰富的自然环境。

对自然环境的全面认识和

保护,对于人类的生存和可持续发展具有重要意义。

第一章综合自然地理学的研究对象和任务综合自然地理学研究的对象综合自然地理在地理学中的位置综合自然地理学的任务综合自然地理学的应用研究复习思考题综合自然地理学的研究对象是什么?什么是自然地理环境?简述综合自然地理学在地理学体系中的地位。

简述综合自然地理学的应用研究方向。

第二章综合自然地理学的形成和发展第一节综合自然地理学的根基第二节综合自然地理学的萌芽第三节综合自然地理学的形成第四节综合自然地理学发展趋势第五节我国综合自然地理学的发展复习思考题1、综合自然地理学发展经历了哪些阶段,每个阶段有哪些代表性的人物?2、现代综合自然地理学具有哪些特征?3、综合自然地理学未来重点研究领域?第三章自然地理环境的组成和结构第一节自然地理环境的范围和边界第二节自然地理环境的组成第三节自然地理环境的结构第四节自然地理环境的系统框架复习思考题1、分述自然地理环境的物质、能量和要素组成。

2、试述自然地理环境的基本特征。

3、自然地理环境结构有何特性?4、什么是自然地理环境的空间结构?5、简述系统的结构类型,并举例进行说明。

第四章外部因素对自然地理环境的影响第一节宇宙因素对自然地理环境的影响第二节行星因素对自然地理环境的影响第三节地球因素对自然地理环境的影响第四节自然地理环境外部联系的本质复习思考题1、太阳辐射对自然地理环境有什么影响?2、海洋潮汐对自然地理环境有什么影响?3、简述地球的自转和公转对自然地理环境的作用。

4、试述自然地理环境外部联系的本质。

第五章自然地理环境的内部联系第一节自然地理环境的整体性第二节自然地理环境的物质循环第三节自然地理环境的地球化学作用第四节自然地理环境的水热作用第五节自然地理环境内部联系的基本特点复习思考题1、人们对自然环境整体性的认识经历了哪三个阶段,各个阶段的特点是什么?2、简述自然地理环境中四种物质循环类型。

3、试述自然地理环境内部联系的基本特点。

第六章自然地理环境的时间演化规律第一节自然地理环境发展的方向性第二节自然地理环境的节律性第三节自然地理环境的稳定性第四节自然地理环境时间演化的基本特点复习思考题简述岩石圈、水圈、大气圈和生物圈发展的方向性。

高二必修1地理知识点归纳地理作为一门综合性学科,对于学生来说是一门新颖而且充满挑战的学科。

高二必修1地理知识点作为学生们的基础知识,是学习地理的重要一环。

本文将对高二必修1地理知识点进行归纳,帮助学生们更好地掌握这些知识。

第一章地球与地图地球是我们生活的家园,了解地球的基本特征对于学习地理来说至关重要。

1. 地球的形状与结构地球是一个近似于椭球体的球体,由三个主要部分组成:地壳、地幔和地核。

2. 地球的运动地球的运动包括自转和公转两个部分。

自转导致地球的昼夜交替,而公转则决定了季节的变化。

3. 地球的经纬度经度是指通过地球两个极点和一个给定位置之间,经过地球中心的任何纬线所度量出的角度值。

纬度则是用来表示地球表面点与赤道面之间的夹角。

4. 地图的制作与使用地图是地理学研究和教学的基本工具之一。

了解地图的制作方法和使用技巧对于地理学习至关重要。

第二章地理信息技术与地理调查地理信息技术在当代社会发挥着越来越重要的作用,掌握地理信息技术对于学生们未来的发展至关重要。

1. 地理信息技术的基本概念与应用地理信息技术是指利用计算机等现代技术来获取、存储、处理和传输地理信息的方法和技巧。

了解地理信息技术的基本概念和应用,有助于学生成为现代社会的一员。

2. 地理调查的方法与实践地理调查是地理学研究的基础,通过野外考察和实地调查,可以深入理解和掌握地理事物的本质。

第三章自然地理环境自然地理环境是地理学的核心内容之一,了解自然地理环境有助于我们认识世界的自然面貌。

1. 大气环境大气环境是指人类生活空间中的气候、气象和空气质量等因素。

了解大气环境的变化规律,可以更好地适应气候的变化和改善空气质量。

2. 水文环境水文环境是指水资源、水循环和水污染等方面的内容。

了解水文环境对于水资源的合理利用和保护至关重要。

3. 生物环境生物环境是指地球上各种生物体和它们的生存环境。

了解生物环境有助于我们认识生物多样性和生态平衡的重要性。

自然地理学知识要点绪论1.自然地理学的研究对象 P3-P4自然地理学研究地球表层的自然地理环境,研究对象包括天然和人为的自然地理环境,具有一定组分和结构,分布于地球表层并构成一个地理圈。

2.自然地理环境的圈层结构 P3地球表层或地理圈是由大气圈、岩石圈的一部分、水圈、生物圈和土壤层组成。

地球外部覆罩着大气圈,大气圈之下是由海洋和陆地水构成的水圈以及疏松的土被层;地球固体部分的外壳称为地壳,地壳以下为地幔和地核;生物的总体及其分布范围称为生物圈。

这些圈层的组合分布具有两种特点:一是高空和地球内部的圈层呈独立环状分布,二是地球表面附近各圈层相互渗透。

第一章1.天文单位 P9长度单位,地球和太阳的平均距离14960×104km,即为一个天文单位。

2.光年 P9长度单位,光在一年中传播的距离94605×1012km,即为一个光年。

3.宇宙的组成 P9现代人类理解的宇宙,是大约发生于100亿年前的大爆炸所形成的,范围相当于130亿光年的巨大空间。

宇宙中的天体分为恒星、行星、卫星、流星、彗星、星云等类。

恒星质量很大且能发光;行星不能发光,质量也远较恒星小,绕恒星运动;卫星质量比行星更小,绕行星运动,并随行星绕恒星运动;流星质量更小,也不发光;彗星是很小的,但具有特殊外表和轨道的天体;星云是一种云雾状的天体;河外星云是恒星系统;银河星云是极端稀薄和高度电离的氢和氮的混合物。

4.八大行星的基本特征 P11水星、金星、地球和火星,体积小而平均密度大,自转速度慢,卫星数少,称为类地行星;木星、土星、天王星和海王星,体积大,平均密度小,自转速度快,卫星数多,称为类木行星。

共同特征:1)所有行星的轨道偏心率都很小,几乎都接近圆形。

2)各行星轨道面都近似地位于一个平面上,对地球轨道面即黄道面的倾斜也都不大。

3)所有行星都自西向东绕太阳公转,除金星和天王星外,其余行星自转方向也自西向东,即公转方向和自转方向相同。

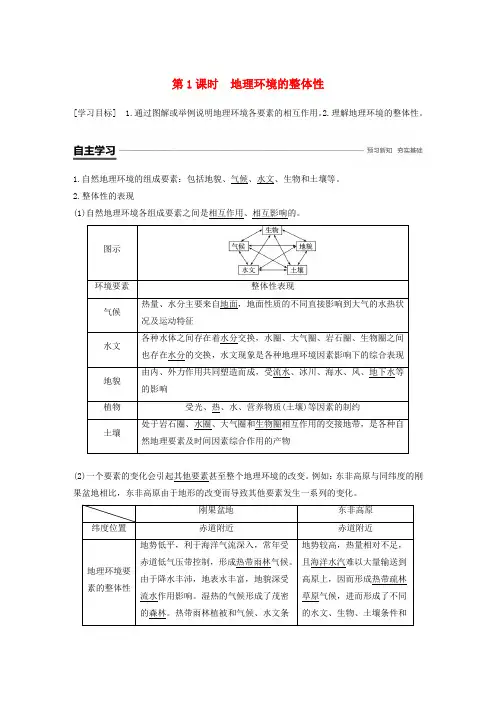

第1课时地理环境的整体性[学习目标] 1.通过图解或举例说明地理环境各要素的相互作用。

2.理解地理环境的整体性。

1.自然地理环境的组成要素:包括地貌、气候、水文、生物和土壤等。

2.整体性的表现(1)自然地理环境各组成要素之间是相互作用、相互影响的。

图示环境要素整体性表现气候热量、水分主要来自地面,地面性质的不同直接影响到大气的水热状况及运动特征水文各种水体之间存在着水分交换,水圈、大气圈、岩石圈、生物圈之间也存在水分的交换,水文现象是各种地理环境因素影响下的综合表现地貌由内、外力作用共同塑造而成,受流水、冰川、海水、风、地下水等的影响植物受光、热、水、营养物质(土壤)等因素的制约土壤处于岩石圈、水圈、大气圈和生物圈相互作用的交接地带,是各种自然地理要素及时间因素综合作用的产物(2)一个要素的变化会引起其他要素甚至整个地理环境的改变。

例如:东非高原与同纬度的刚果盆地相比,东非高原由于地形的改变而导致其他要素发生一系列的变化。

刚果盆地东非高原纬度位置赤道附近赤道附近地理环境要素的整体性地势低平,利于海洋气流深入,常年受赤道低气压带控制,形成热带雨林气候。

由于降水丰沛,地表水丰富,地貌深受流水作用影响。

湿热的气候形成了茂密的森林。

热带雨林植被和气候、水文条地势较高,热量相对不足,且海洋水汽难以大量输送到高原上,因而形成热带疏林草原气候,进而形成了不同的水文、生物、土壤条件和件又影响土壤的发育地貌景观(3)不同区域之间相互联系,一个区域的变化不可避免地影响到其他区域。

思考1.在河流中上游地区砍伐森林,会对下游地区的自然地理环境产生什么影响?答案在河流中上游地区砍伐森林,会导致水土流失,使河流含沙量增加,下游河道淤积,从而使河道泄洪能力降低,易发生洪涝灾害。

2.为什么说自然要素的变化会“牵一发而动全身”?答案自然要素之间是相互作用、相互影响的,某一要素的变化,会引起其他要素的变化,甚至使整个地理环境发生变化,所以说是“牵一发而动全身”。

高一地理必修一第三章总结高一地理必修一第三章总结总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用,让我们一起认真地写一份总结吧。

总结怎么写才是正确的呢?下面是小编为大家整理的高一地理必修一第三章总结,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

高一地理必修一第三章总结1第一章宇宙中的地球1、天体系统的级别:总星系银河系(河外星系)太阳系地月系2、地球上生命存在的条件:①稳定的太阳光照条件②比较安全的宇宙环境③因为日地距离适中,地表温度适宜(平均气温为15度)④因为地球的质量和体积适中,地球能吸引大气形成大气层(氮、氧为主)⑤形成并存在液态水3、太阳活动对地球的影响:(1)太阳活动的标志:黑子、耀斑(2)影响:影响电离层,干扰无线电短波通讯;产生“磁暴”现象和“极光”现象;影响地球气候。

4、地球自转的地理意义:①昼夜交替:昼半球和夜半球的分界线晨昏线(圈)与赤道的交点的时间分别是6时和18时太阳高度是0度晨昏圈所在的平面与太阳光线垂直;②地方时差:东早西晚,经度每隔15度相差1小时。

③沿地表水平运动物体的偏移:赤道上不偏,北半球右偏、南半球左偏。

偏向力随纬度的增大而增大。

5、地球公转的地理意义:(1)昼夜长短的变化:①北半球夏半年,太阳直射北半球,北半球各纬度昼长夜短,纬度越高,昼越长夜越短。

夏至日北半球各纬度的昼长达到一年中的最大值,北极圈及其以北的地区,出现极昼现象。

②北半球冬半年,太阳直射南半球,北半球各纬度夜长昼短,纬度越高,夜越长昼越短。

冬至日北半球各纬度的昼长达到一年中的最小值,北极圈及其以北的地区,出现极夜现象。

③春分日和秋分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜等长,各为12小时。

④赤道全年昼夜平分。

南半球的情况与北半球的相反。

(2)正午太阳高度的变化:同一时刻,正午太阳高度由太阳直射点向南北两侧递减,夏至日,太阳直射北回归线,正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减,此时北回归线及其以北各纬度达到一年中的最大值,南半球各纬度达最小值。

高一地理每章知识点总结高一地理是学生们接触到的一门新课程,其中包含了许多重要的章节和知识点。

在这篇文章中,我们将对高一地理每章的知识点进行总结和归纳,以帮助同学们更好地掌握这门学科。

第一章:地理学科导论地理学科导论主要介绍了地理学的概念和基本内涵,包括地理学的研究对象、研究方法和学科交叉等内容。

地理学是一门综合性学科,研究地球表层和人类活动的相互关系。

第二章:地球与地图地球与地图章节主要介绍了地球的形状、结构和运动规律,以及地图的基本概念和制图方法。

地球是一个略呈椭球形的天体,分为地壳、地幔和地核三层结构。

地图是地球表面的缩影,通过投影方法将地球表面上的点、线、面等物体的地理位置表达出来。

第三章:地理信息技术地理信息技术是地理学的重要工具,具有搜集、存储、处理和传输地理数据的功能。

GIS(地理信息系统)是地理信息技术的重要组成部分,可以在计算机上进行地理数据的空间分析和模拟。

遥感技术则是通过传感器获取地球表面信息的方法。

第四章:自然地理环境自然地理环境包括地形地貌、气候与水文、植被和土壤等要素。

地形地貌是地球表面的特征,包括山地、高原、平原、河流、湖泊等。

气候与水文研究大气现象和水文循环,植被和土壤则与生态系统和农业密切相关。

第五章:经济地理经济地理研究地球上的经济活动和资源的分布和利用。

产业地理研究工商业的空间布局和产业集聚的原因。

交通运输是经济地理的重要内容,研究运输方式、交通网络和资源的流动。

城市地理则关注城市发展和城市规模、结构等问题。

第六章:人口与城市人口与城市章节主要关注人口的数量、质量与分布以及城市化进程。

人口数量涉及出生率、死亡率、人口增长率等指标。

人口质量涉及教育水平、人口结构等。

城市化是人口向城市集聚的过程,涉及城市规模、城市化率和城市功能等问题。

第七章:区域可持续发展区域可持续发展关注区域经济、社会和生态环境的协调发展。

区域经济研究区域间的经济差异和经济合作。

社会发展关注社会问题和社会福利。

(湘教版)普通高中课程标准实验教科书《地理》目录(湘教版)普通高中课程标准实验教科书《地理》目录高中必修一第一章宇宙中的地球第一节地球的宇宙环境第二节太阳对地球的影响第三节地球的运动第四节地球的结构第二章自然环境中的物质运动和能量交换第一节地壳的物质组成和物质循环第二节地球表面形态第三节大气环境第四节水循环和洋流第三章自然地理环境的整体性与差异性第一节自然地理要素变化与环境变迁第二节自然地理环境的整体性第三节自然地理环境的差异性第四章自然环境对人类活动的影响第一节地形对聚落及交通线路分布的影响第二节全球气候变化对人类活动的影响第三节自然资源与人类活动第四节自然灾害对人类的危害高中必修二第一章人口与环境第一节人口增长模式第二节人口合理容量第三节人口迁移第四节地域文化与人口第二章城市与环境第一节城市空间结构第二节城市化过程与特点第三节城市化过程对地理环境的影响第三章区域产业活动第一节产业活动的区位条件和地域联系第二节农业区位因素与农业地域类型第三节工业区位因素与工业地域联系第四节交通运输布局及其对区域发展的影响第四章人类与地理环境的协调发展第一节人类面临的主要环境问题第二节人地关系思想的演变第三节可持续发展的基本内涵第四节协调人地关系的主要途径高中必修三第一章区域地理环境与人类活动第一节区域的基本含义第二节区域发展阶段第三节区域发展差异第四节区域经济联系第二章区域可持续发展第一节荒漠化的危害与治理——以我国西北地区为例第二节湿地资源的开发与保护——以洞庭湖区为例第三节流域综合治理与开发——以田纳西河流域为例第四节区域农业的可持续发展——以美国为例第五节矿产资源合理开发和区域可持续发展——以德国鲁尔区为例第六节区域工业化与城市化进程——以珠江三角洲为例第三章地理信息技术应用第一节地理信息系统及其应用第二节遥感技术及其应用第三节全球定位系统及其应用第四节数字地球高中选修一第一章宇宙探索第一节认识宇宙的历程第二节不同的宇宙观第三节宇宙大爆炸假说第四节恒星的演化第二章认识星空第一节恒星天空第二节星座第三节认识星空第三章天体系统第一节宇宙中的星系第二节太阳系第三节太阳概况第四节九大行星第五节月球第四章地球的演化第一节地球的年龄第二节地球的内部结构第三节大地构造假说第四节地表形态的变化高中选修二第一节海水温度和盐度第二节海水的运动第三节“海-气”的相互作用第二章海底形态和构造第一节海底形态第二节海底扩张理论与板块构造学说第三章海岸和海岸带第一节海岸第二节海岸带的开发利用第三节海平面变化和海岸带第四节我国海岸带的开发第四章海洋开发第一节海水水资源和海水化学资源第二节海底矿产资源第三节海洋生物资源第四节海洋动力资源第五节海洋空间开发利用和海洋旅游业第五章海洋灾害与海洋资源环境问题第一节海洋灾害第二节海洋污染第三节海洋污染的防治与环境保护第一节基本概念第二节我国的海洋第三节我国的海洋权益第四节建立国际海洋新秩序高中选修三第一章旅游和旅游资源第一节旅游概述第二节旅游资源第三节旅游资源的形成和分布第二章旅游景观的欣赏第一节旅游景观欣赏方法第二节中国名景欣赏第三节国外名景欣赏第三章旅游规划第一节旅游规划概述第二节旅游资源评价第三节旅游规划第四章文明旅游第一节做合格的旅游者第二节出游前的准备第三节旅游常识和导游基础知识第四节旅游安全高中选修四第一章城乡发展与城市化第一节城市的形成与发展第二节城市化第三节城市环境问题第二章城乡分布第一节乡村聚落与集市的分布特征第二节城市的空间形态与分布特征第三节区域城镇体系第三章城乡规划第一节城乡规划概述第二节城乡规划的主要原则和基本方法第三节城镇整体布局第四章城乡建设与生活环境第一节人居环境第二节商业布局与居民生活第三节城市交通与居民生活第四节城市文化设施布局与居民生活高中选修五第一章自然灾害概述第一节自然灾害的概念与特点第二节自然灾害的类型与分布第三节人类活动与自然灾害第二章我国主要的自然灾害第一节我国自然灾害的特点与分布第二节我国的干旱、洪涝、寒潮与台风第三节我国的地震、泥石流与滑坡第四节我国的虫灾与鼠灾第三章自然灾害与环境第一节自然灾害损失的地域差异第二节我国自然灾害多发的环境特点第四章防灾与减灾第一节我国防灾减灾的主要成就第二节高新科学技术与防灾减灾第三节自然灾害与我们高中选修六第一章环境与环境问题第一节环境概述第二节环境问题概述第三节人类与环境第二章自然资源保护第一节自然资源与主要的资源问题第二节非可再生资源的利用与保护第三节可再生资源的利用与保护第三章生态环境保护第一节生态系统与生态平衡第二节主要的生态环境问题第三节生态环境保护第四章环境污染及其防治第一节水污染及其防治第二节大气污染及其防治第三节固体废弃物污染及其防治第四节噪声污染及其防治第五章环境管理第一节环境管理概述第二节中国环境管理政策体系第三节中国环境法规体系第四节环境保护任重道远高中选修七第一章地理信息技术的进展第一节地理信息与地理学第二节地理信息技术构成与功能第二章地图与遥感(RS)第一节地图投影与地图特点第二节遥感工作原理第三节遥感图像目视判读第四节遥感应用第三章全球定位系统(GPS)第一节GIS概述第二节GIS基本操作第三节地图数字化第四节GIS查询与分析第五节专题制图与地图输出第六节GIS展望第四章地理信息系统(GIS)第一节GPS的产生第二节GPS组成及其工作原理第三节GPS接收机第四节GPS的应用第五章3S(RS、GPS、GIS)技术综合应用第一节地理信息技术综合应用第二节数字地球。

第三章地貌地貌学简介地貌:也称地形,指地球硬表面由地貌内外力相互作用塑造而成的外貌和形态地貌学(Geomorphology):研究地球表面的形态(Landforms)特征、成因、分布及其发育规律的科学。

(严钦尚)地貌学由地理学、尤其是由地质学中分化成独立的学科,在十八世纪末至十九世纪初开始形成。

地貌学基本理论“现实论”,英国的赖尔(Charles Lyell)在《地质学原理》中提出,1830年提出: 地球表面形态是由现在仍起作用的过程的影响下,缓慢而不断地变化认为,基本的地貌形态作为地壳运动的结果而形成,然后在外力作用下被破坏、夷平“地理循环”学说,美国的戴维斯(W . M . Davis),1899年认为地貌发育有三要素,即构造、营力、时间。

认为地貌的准平原化发育过程经历三个阶段:幼年期、壮年期、老年期。

阿·彭克(1858~1945)近代地理学史上系统自然地理研究最出色的人他第一个采用地貌学Geomorphology)一词来论述地球形态的起因创立了气候地貌学、第四纪冰川地层学。

在巴伐利亚阿尔卑斯山考察时,证实了第四纪冰期《地形分析》,德国的彭克(W . Penck),1924年。

彭克专注坡地形态研究,认为内、外力同时作用,而地貌形态则揭示了内、外力的关系。

地貌成因要素:地貌营力、地表物质、地貌发育时间;F = f(PM)dtF :form;P :process;M:matter;t:time;P:内(营)力(放射能);外(营)力(太阳能、重力);内力和外力同时作用,相互影响,此消彼长,动态平衡;M:岩性、地质构造;t:地貌发育时间;关键1:地貌营力地貌是在内营力和外营力的共同作用下生成和发展内营力:地球内能造成地壳的水平或垂直运动,引起岩层的褶皱、断裂、岩浆活动和地震等地球上巨型、大型地貌主要是内力所造成的外营力:在太阳能和重力驱动下通过大气、流水和生物所起的作用风化、流水、冰川、波浪、潮汐等,外力作用活跃,易于被察觉关键2:物质组成地表物质组成包括地质构造和岩石性质地质构造是地貌形态的骨架岩性不同造成岩石对外力抵抗力的差异关键3:时间内外力作用时间的长短不同所形成的地貌形态也有区别,显示出地貌发育的阶段性地貌的规模星体地貌例如,陆地和海洋(占据面积在几十万和几百万km2以上)巨地貌如: 山系(占据面积在几万和几十万km2以上)大地貌如: 山脉(占据面积在几百和几千km2以上)中地貌如: 河谷盆地(占据面积在几十km2)小地貌如: 单个洪积扇微地貌如: 沙波纹第一节地貌成因与地貌类型一、地貌成因(一)构造运动与地貌发育即内力对地貌发育的作用岩石圈构造运动造成地表形态,是地球内部物质运动的产物,称为构造地貌或内营力地貌构造地貌按规模可以分为3个等级:1. 全球构造地貌大陆、海洋2. 大地构造地貌山系、高原、平原、洋中脊、洋盆3. 地质构造地貌火山,单面山,向斜谷(二)地貌形成的气候因素即外力对地貌发育的作用大多数地貌外营力受气候因素的控制,气候水热组合条件的差异导致外力性质、强度和组合状况发生差异,最终形成不同地貌类型及组合(三)岩性对地貌形成的影响即物质组成对地貌发育的影响(四)人类活动对地貌的影响二. 基本地貌类型根据形态特征划分、忽略地貌成因可以将基本地貌类型分为:山地(和丘陵)平原(和高原)盆地山地山地是指高于周围平地,而内部又有一定高差的正地形;呈带状延伸的山地称为山脉;丘陵是海拔高度 500m 以下,相对高度<100m 的正地形。