(新教材)【人教版】20版必修二研究与实践:豆腐的制作(化学)PPT课件

- 格式:pptx

- 大小:699.12 KB

- 文档页数:20

![[人教版]《腐乳的制作》课件1](https://uimg.taocdn.com/34af5022f705cc175427095e.webp)

人教版高中化学新教材“研究与实践”栏目教学研究作者:尹丹丹热娜古丽•阿不都热合曼* 孙艳美热阳古•阿布拉来源:《科技风》2021年第11期摘要:“研究与实践”栏目是人教版高中化学新教材的新增栏目,以开展项目研究、进行实践活动、开展课题研究等形式提出任务,利用真实情景素材使学生在实践与研究中解决实际问题。

“研究与实践”栏目在栏目内容和栏目活动设计上颇具特色并具有独特的学习意义,教师引导学生进行研究与实践时要采取合适的教学策略,以学生为本,使教学达到事半功倍的效果。

关键词:化学新教材;研究与实践;栏目研究为了充分发挥化学学科的整体育人功能、深化课程改革,教育部发布了2017版《普通高中化学课程标准》,新课标构建了化学学科核心素养的发展水平体系及其内容体系,更新了教学内容,细化了实施建议,并调整了课程结构。

人教版新教材的编写在继承旧版教材的基础上进行发展和创新,更新了教学内容和呈现方式,构建了科学的知识体系结构,优化了教材栏目,以具体落实学科核心素养[1]。

本文以人教版高中化学必修新教材为例,对其“研究与实践”栏目的特点、教学功能进行分析,并针对此模块提出一些教学策略,力求深化一线教师对该栏目的认识,熟悉该栏目的功能,有效利用该栏目培养学生的科学素养与科研精神,最终提升教学效果。

一、“研究与实践”栏目的特点“研究与实践”栏目是对旧版教材中“实践活动”栏目的优化,以进行微项目研究、开展课题等形式提出相关任务,提供真实情境素材,科学地引导学生通过动手制作、实验、调研、设计方案等形式,运用所学知识和科学的研究方法解决相关问题[2]。

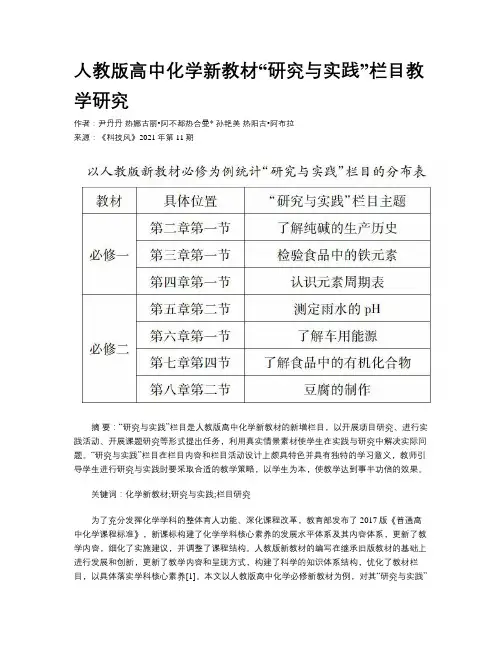

“研究与实践”栏目在必修教材中的分布如下表所示,该栏目位于一些特定的章节,它的特点主要体现在栏目内容和栏目学习意义两个方面。

(一)栏目内容“研究与实践”栏目呈现的内容与课程标准高度一致,栏目中的实践任务、情景素材都源自新课标,栏目包含具有探究价值的问题。

由左表可以看出,该栏目的内容与对应章节的核心知识密切结合,研究内容以学生为中心,聚焦大概念,设计科学合理的学习进阶,落实培养学生核心素养[3]。

豆腐的化学原理豆腐是一种古老的食品,在中国和其他亚洲国家非常受欢迎。

它是以大豆为原料制成的,具有丰富的营养价值和独特的口感。

豆腐的制作过程中涉及到多种化学反应和原理,下面将详细介绍豆腐的化学原理。

1. 大豆的成分:豆腐的原料是大豆,大豆是较为复杂的植物食品。

大豆中的化学成分包括蛋白质、油脂、碳水化合物、维生素、矿物质等。

其中,蛋白质是豆腐的主要成分。

2. 豆浆的制备:豆腐的首要步骤是制备豆浆。

制备豆浆时,将大豆浸泡在水中,通过加热和搅拌使大豆磨碎。

这一步骤中,存在多个化学反应和原理。

a. 蛋白质的溶解:在豆浆制备过程中,热水溶解了大豆中的蛋白质。

蛋白质分子中的氢键和疏水作用会受热而破裂,使蛋白质溶解在水中。

b. 纤维素的分解:大豆中含有一定量的纤维素,纤维素是一种多糖,它在水中不易溶解。

制备豆浆过程中,高温和搅拌作用下,纤维素部分分解,使得豆浆更易流动。

c. 酶活性的抑制:大豆中含有蛋白酶和脂肪酶等酶类。

这些酶对豆腐的质地和味道都有不利影响。

制备豆浆时,加热可以抑制酶的活性,从而增加豆腐的质量。

3. 豆腐的凝固:豆腐是由制备好的豆浆经过凝固而成的。

凝固是豆腐制作过程中最重要的步骤。

凝固能够将溶解在水中的蛋白质重新聚集成块状的固体。

a. 离子凝固剂的使用:在传统的豆腐制作中,通常使用一种叫做石膏的离子凝固剂。

石膏中的钙离子与豆浆中的蛋白质发生化学反应,形成蛋白质凝胶,从而使豆浆凝固成豆腐。

b. 酸凝固剂的使用:除了石膏外,还可以使用酸性物质如柠檬酸、醋或盐酸等作为凝固剂。

这些酸性物质可以降低豆浆的pH值,使蛋白质在酸性环境中容易凝固。

c. 凝固反应:凝固剂作用下,蛋白质分子发生聚集并交联的反应,形成网状结构。

这些聚集的蛋白质在固化过程中,水分被排除,从而形成具有纹理的豆腐块。

4. 豆腐的味道调控:豆腐的味道可以通过调控添加物和发酵来进行。

这两种方法涉及到不同的化学原理。

a. 添加物:为了增强豆腐的味道,人们常常在制作过程中添加食盐、酱油或其他调味品。

豆腐制作过程中的化学常识豆腐是一种传统的大豆制品,制作过程中涉及到一些化学常识。

下面,我将为您详细介绍豆腐制作过程中涉及到的化学常识。

1.大豆的黄豆异黄酮大豆是豆腐的主要原料,其内含丰富的异黄酮化合物,如大豆黄酮、大豆异黄酮酶等。

这些化合物在豆腐制作过程中并不能完全发挥作用,但在食用过程中起到一定的抗氧化、抗肿瘤等生理功能。

2.大豆中的蛋白质豆腐主要以黄豆中的蛋白质为基础进行制作。

黄豆中的蛋白质主要是由多种氨基酸组成的聚合物,如甘氨酸、天冬氨酸、丙氨酸等。

在制作豆腐的过程中,需要利用化学方法,如加热、浸泡等,将这些蛋白质进行水解和凝固,形成豆腐的特有结构。

3.石膏对豆腐结构的影响制作豆腐时,常常使用石膏(硫酸钙)作为凝固剂。

石膏可以通过与豆浆中的蛋白质结合,形成网状结构,使豆腐凝固。

这是因为石膏的钙离子能够与豆浆中的蛋白质中的一些阴离子结合,形成稳定的结构。

4.酸凝结剂的作用在某些地区,制作豆腐时也会使用酸凝结剂,如柠檬酸或醋酸。

这些酸凝结剂可以改变豆浆中的pH值,使蛋白质发生凝聚,形成豆腐的固体。

5.热加工过程中的化学反应在制作豆腐的过程中,需要将大豆经过加热处理,称为热加工。

加热可以促使一些须经热处理的酶活性失活,抑制黄豆的发芽等。

此外,加热还可以使大豆中的蛋白质和糖类等发生Maillard反应,增加豆腐的口感和香味。

6.豆腐中的脂肪豆腐中的脂肪主要来源于大豆中的油脂,其中富含不饱和脂肪酸。

豆腐中的脂肪含量与所用黄豆的品种和制作方法有关。

有研究表明,豆腐中的脂肪含量与油脂的乳化和凝聚过程有关。

7.黄豆中的糖类黄豆中含有一些简单的糖类,如葡萄糖和半乳糖等。

这些糖类在制作豆腐的过程中起到保湿和调味的作用。

此外,豆腐中也存在一些多糖类物质,如豆胶等,对豆腐的组织结构和质构有一定的影响。

综上所述,豆腐制作过程中涉及到了大豆中的黄豆异黄酮、蛋白质、糖类和脂肪等化学成分。

在石膏或酸凝结剂作用下,这些化学成分与其他条件共同作用,形成了豆腐的结构和特有的风味。

高中化学做豆腐方法教案

课题:高中化学实验——制作豆腐

目标:通过本次实验,学生能够了解豆腐的制作原理,掌握实验操作步骤,培养实验操作技能和观察能力。

时间:1课时

准备材料:

1. 大豆

2. 石膏

3. 搅拌机

4. 砂锅

5. 筛网

6. 水

实验步骤:

1. 准备大豆,洗净后浸泡在水中6-8个小时,使大豆充分吸水膨胀。

2. 将泡好的大豆放入搅拌机中,加入适量水搅拌成浆状。

3. 将搅拌好的豆浆倒入砂锅中,加热至80°C左右,保持温度。

4. 在另一个容器中准备石膏溶液,将石膏溶液慢慢加入豆浆中,同时搅拌均匀。

5. 等到豆浆凝固成豆腐,即可用筛网捞出,冲洗干净即可。

注意事项:

1. 操作过程中注意用火的安全,学生应谨慎操作。

2. 豆腐制作过程中,要掌握石膏的用量,过多会影响豆腐的口感。

3. 实验结束后要做好清洁工作,保持实验室整洁。

课堂延伸:

1. 请学生自己制作豆腐,体会制作过程中的变化和乐趣。

2. 通过实验后讨论,让学生总结豆腐的制作原理。

3. 考虑实验变量,让学生探究不同的水温、石膏浓度等因素对豆腐制作的影响。