几种重金属污染传播模型

- 格式:pdf

- 大小:3.53 MB

- 文档页数:9

基于扩散模型的重金属污染问题的研究摘要:在众多污染环境的物体中,重金属污染物的环境毒理性较强,与人体健康密切相关,土壤重金属污染物可通过摄取、吸入、皮肤吸收等多种途径危害人体健康,并且土壤是这类污染物的主要载体。

因此,本文选取了危害度比较大的8种重金属污染物,重点研究它们对环境及城市地质环境演变所造成的一系列影响。

关键词:扩散方程;聚类统计分析;传播特征中图分类号:x531 问题分析随着城市经济的快速发展,人类活动对城市环境质量的影响日显突出。

研究土壤中重金属含量及其传播特性等方面显得尤为重要。

按照功能划分,城区一般可分为生活区、工业区、山区、主干道路区及公园绿地区等,不同的区域环境受人类活动影响的程度也不同。

现对某城市城区土壤地质环境进行调查,选取危害度较大的8种重金属污染物,重点研究其对环境的污染程度、污染源的位置及造成污染的主要原因等问题。

1.1 土壤重金属评价方法与标准(1)土壤重金属的单项污染指数评价方法[1]采用单因子指数法,其计算公式为:式中pi为土壤中污染物i的环境质量指数,ci为污染物i的实测值,si为污染物i的评价标准。

利用此方法可得出单因子污染物的等级和污染程度:1级(pi≤1)非污染,2级(13)重度污染。

(2)土壤重金属的综合污染指数评价方法和分级标准[1]为了全面反映各污染物对土壤的不同作用,突出高浓度污染物对坏境质量的影响,采用内梅罗综合污染指数法。

其计算公式为:其中,p综为综合污染指数;pavg为所有单项污染指数的平均值;pmax为土壤环境中各单项污染指数中的最大值。

利用此方法得出综合污染分级标准:对表1所示的结果进行分析,可以清晰的看出,各个城区的污染状况,及各种重金属在各个区的污染程度。

2 模型的建立与求解2.1 重金属污染物在土壤中的传播重金属进入土壤的主要方式有干湿沉降、污水灌溉、废弃物的堆积等。

有些具有挥发性重金属,或工厂直接向空气中排放的废气和粉尘中均含有不同程度的重金属污染物,在地球重力、雨水冲刷作用下,这些重金属污染物会降落到土壤中。

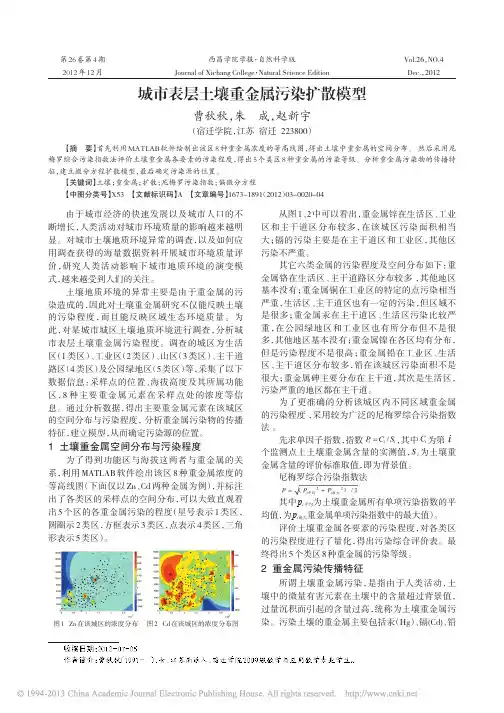

城市表层土壤重金属污染分析模型摘要:针对经济的快速发展,城市人口的不断增加和人类活动对城市环境质量的影响也日益加剧的现状,该文对某城市城区表层土壤重金属进行了分析评价。

针在单因子指数评价基础上采用内梅罗综合污染指数评价土壤的综合污染,比较该城区的各个功能区重金属的污染程度。

基于重金属在大气、水体中传播特性的不同,利用高斯扩散推广模型确定重金属污染程度较大的污染源位置。

为更好地研究城市地质环境的演变模式,还应收集的信息有该城市常年的风速、冲洗系数、亨利系数;通过对以上数据的分析,建立重金属污染物在气体和土壤中扩散模型。

关键词:指数法因子分析重金属污染高斯扩散改进模型中图分类号:tu2 文献标识码:a 文章编号:1674-098x(2013)03(a)-0-021 问题分析针对海量数据,应从整体上对污染程度进行评价。

而内梅罗综合污染指数法评价土壤的综合污染,以突出最高一项污染指数的作用。

在土壤中有很多重金属元素有相似的存在形式和传播途径,并且有相同的污染源,因此在进行通过数据分析,说明重金属污染的主要原因时,基于统计原理建立起来正态模型,不同的重金属有不同的传播方式,其大体分为大气传播、水体传播、固体传播,因金属元素在土壤中大部分以稳定形态存在,故忽略重金属元素在固体土壤中的传播。

根据收集的信息和题目中的有关资料对重金属污染物的传播特征的分析,可将8种重金属污染物分为两类。

一类是在大气中传播,而大气传播的污染物最终经空气沉降进入土壤;一类是在土壤中传播。

对于在大气中传播的重金属污染物,文章建立重金属污染物在气体中扩散模型,根据所在的空间任意位置土壤表面的重金属污染物浓度的多少来确立污染源的位置,函数的最大值即为污染源的位置;同理建立了重金属污染物在土壤中的传播模型。

2 模型建立及求解2.1 土壤的环境质量评价与分级2.1.1 单因子指数法2.1.3 评价分级标准该文采用gb15618-1995《土壤环境质量标准》。

重金属迁移转化模型及应用本文旨在研究重金属迁移转化模型及其在环境保护领域的应用。

重金属在环境中存在着暴露风险,重金属污染是全球环境问题的核心,对公众健康和生态环境造成了严重的危害。

因此,研究重金属在环境中的迁移转化规律至关重要。

有关重金属的迁移转化的研究也越来越受到关注,其研究结果可用于实际应用。

首先,研究来探讨重金属迁移转化的模型。

迁移转化的模型的研究是重金属在环境中的迁移转化规律的基础,是重金属在环境中的迁移转化模式的研究,是中长期污染治理中重金属污染迁移转化机制分析和预测的基础,也是把重金属从环境中高效地清除的基础。

目前,重金属迁移转化模型分为有限体积、固体容器、混合体系、土壤和河流容器等几种不同的模型。

其中,有限体积模型最为常用,可以用于预测重金属在环境中的迁移特性。

另外,固体容器模型、混合体系模型和土壤容器模型可以用于计算重金属在环境中的累积。

其次,进一步研究重金属迁移转化模型在环境保护领域的应用。

重金属污染对环境和人类健康造成了长期危害,重金属污染修复技术在环境保护领域起着重要的作用。

重金属迁移转化模型可以用于评价环境中重金属污染的空间分布特征,为重金属污染修复技术的发展提供重要的依据。

此外,重金属迁移转化模型也可以用于环境监测,及时发现重金属污染的变化趋势,进一步研究重金属污染的有害作用,更好地说明环境污染的机理,从而有助于采取有效的污染防治措施。

最后,本文探讨了重金属迁移转化模型及其在环境保护领域的应用。

重金属在环境中的迁移转化规律和机理研究显示,重金属迁移转化模型可以被用于预测、监测和评价重金属污染,可以有效把重金属从环境中清除。

重金属迁移转化模型及其应用的研究,为重金属污染的修复和防控提供了重要的理论依据,对保护公共健康和环境具有十分重要的实际意义。

重金属迁移转化模型及应用

重金属是指元素原子核内具有大量质子且带有重原子核的元素,它们的原子半径较大,在化学性质上,它们具有较强的稳定性。

在目前的环境中,重金属被污染物不同形式的污染源而释出,它们的残留可在水、土壤和大气中的检测,如果不及时控制,它们可通过食物链影响全球生态系统和人类健康。

因此,重金属迁移转化模型研究了重金属在其转化过程中在自然界中的迁移和转化规律,为进行重金属污染控制提供了有效的方法。

重金属迁移转化广泛应用于工业、农业、采矿、物流等各个领域,主要涉及云污染物,土壤水文领域,贝类饲料生产等领域。

针对云污染物,利用重金属迁移转化模型可以预测重金属污染物的变化趋势,为污染物的控制提供科学依据,例如,可以研究重金属污染物的扩散、沉降和空气变化,以找出最佳的污染治理技术。

土壤水文领域,重金属迁移转化模型可以预测重金属污染物在土壤-水环境中的传输、吸附和衰减过程,为污染物的排放和控制提供重要的科学依据,同时,可以研究降水等自然灾害如何影响重金属污染物的释放,以便制定有效的污染控制策略。

贝类养殖业中,重金属迁移转化模型可以模拟重金属污染物从水和食物中迁移到贝类体内的过程,有助于预测和控制贝类养殖业中污染物的残留量,为贝类养殖业提供技术支持,保证人们食用贝类无害。

总之,重金属迁移转化模型具有重要的实用价值,它可以预测重金属污染物在自然界及人为活动中的变化,为重金属污染的控制和管

理提供有力的技术支持。

因此,重金属迁移转化模型的实施对维护地球环境、保护人类健康具有重要的意义。

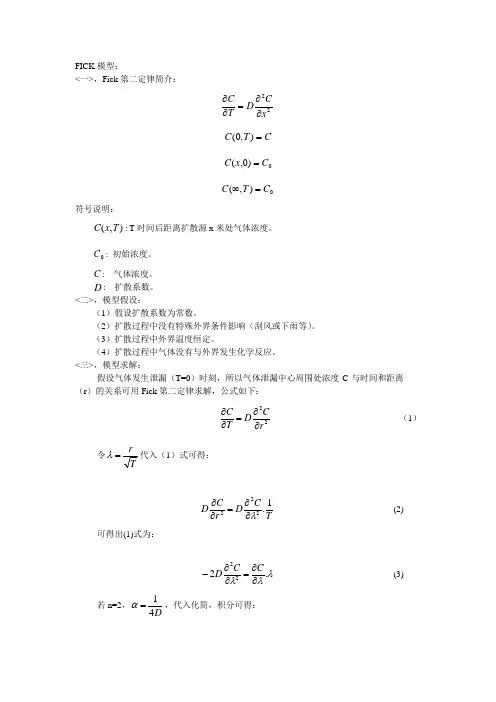

FICK 模型:<一>,Fick 第二定律简介:22xC D T C ∂∂=∂∂ C T C =),0(0)0,(C x C =0),(C T C =∞符号说明:),(T x C : T 时间后距离扩散源x 米处气体浓度。

0C : 初始浓度。

C : 气体浓度。

D : 扩散系数。

<二>,模型假设:(1)假设扩散系数为常数。

(2)扩散过程中没有特殊外界条件影响(刮风或下雨等)。

(3)扩散过程中外界温度恒定。

(4)扩散过程中气体没有与外界发生化学反应。

<三>,模型求解:假设气体发生泄漏(T=0)时刻,所以气体泄漏中心周围处浓度C 与时间和距离(r )的关系可用Fick 第二定律求解,公式如下:22rC D T C ∂∂=∂∂ (1) 令Tr =λ代入(1)式可得:TC D r C D 1.222λ∂∂=∂∂ (2) 可得出(1)式为:λλλ.222∂∂=∂∂-C C D (3) 若n=2,D41=α,代入化简,积分可得:⎰+-=λλλ02)4exp(B d D A C (4) 令DTr D 22==λβ,由高斯误差积分公式可求得:⎰∞=-022)exp(πββd (5)根据初始化条件可知,02C A π-=,0C B =最终求得的模型公式为: )2()exp(2000200Dtr erf C C d C C C -=--=⎰βββπ (6) 不妨取D=0.00001,发生泄漏时初始气体浓度1000=C 量纲,扩散时间T=1.0*108秒,利用Matlab 编程模拟,得到模拟图像如下:模型评价:Fick 第二定律模拟出了理想状态下气体源扩散的过程,从仿真图(地平面点浓度)可以直观的看出,在气体源位置浓度最大,然后均匀向四周浓度逐步减少扩散,大致符合实际气体扩散过程,模型缺点为,条件过于苛刻,现实气体扩散中,往往收到外界条件影响,比如风向等等。

MATLAB:%FUNCTION绘制理想状态下,气体扩散模型。

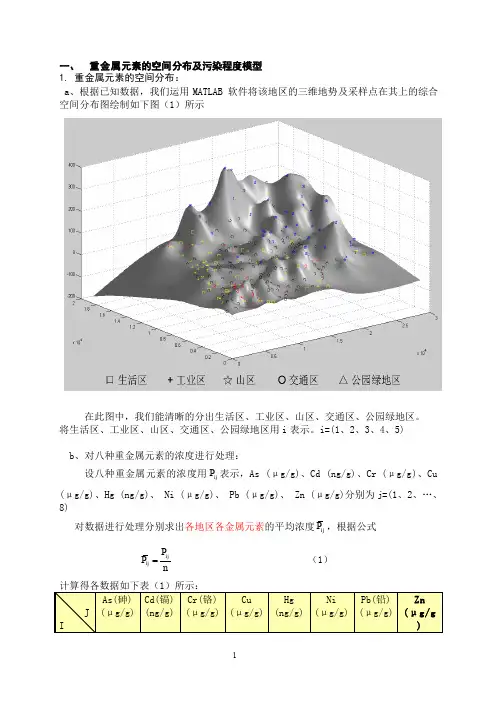

一、 重金属元素的空间分布及污染程度模型 1. 重金属元素的空间分布:a 、根据已知数据,我们运用MATLAB 软件将该地区的三维地势及采样点在其上的综合空间分布图绘制如下图(1)所示在此图中,我们能清晰的分出生活区、工业区、山区、交通区、公园绿地区。

将生活区、工业区、山区、交通区、公园绿地区用i 表示。

i=(1、2、3、4、5)b 、对八种重金属元素的浓度进行处理:设八种重金属元素的浓度用ij P 表示,As (μg/g)、Cd (ng/g)、Cr (μg/g)、Cu (μg/g)、Hg (ng/g)、 Ni (μg/g)、 Pb (μg/g)、 Zn (μg/g)分别为j=(1、2、 (8)对数据进行处理分别求出各地区各金属元素的平均浓度ij P ,根据公式 ij ij P P n(1)计算得各数据如下表(1)所示: J I As(砷) (μg/g ) Cd(镉) (ng/g) Cr(铬) (μg/g) Cu (μg/g) Hg (ng/g) Ni (μg/g) Pb(铅) (μg/g) Zn(μg/g )生活区 6.27 289.96 69.02 49.40 93.04 18.34 69.11 237.01 工业区7.25 393.11 53.41 127.54 642.36 19.81 93.04 277.93 山区 4.04 127.00 27.58 23.99 30.00 11.93 57.45 85.61 交通区 5.71 360.01 58.05 62.21 446.82 17.62 63.53 242.856.26 280.54 43.64 30.19 114.99 15.29 60.71 154.24 公园绿地区c. 用Matlab软件绘制8种重金属的浓度等高线在该地区三维地形图曲面的投影如下图(图1附件):结合图(1)、图(1)附件和表(1)清晰地看出8种主要重金属元素在该城区各区域的空间分布。

重金属系指密度4.0以上约60种元素或密度在5.0以上的45种元素。

砷、硒是非金属,但是它的毒性及某些性质与重金属相似,所以将砷、硒列入重金属污染物范围内。

环境污染方面所指的重金属主要是指生物毒性显著的汞、镉、铅、铬以及类金属砷,还包括具有毒性的重金属锌、铜、钴、镍、锡、钒等污染物。

随着全球经济化的迅速发展,含重金属的污染物通过各种途径进入土壤,造成土壤严重污染。

土壤重金属污染可影响农作物产量和质量的下降,并可通过食物链危害人类的健康,也可以导致大气和水环境质量的进一步恶化。

因此引起世界各国的广泛重视。

目前,世界各国土壤存在不同程度的重金属污染,全世界平均每年排放Hg约1.5万t、Cu为340万t、Pb为500万t、Mn为1500万t、Ni 为100万t[1]。

中国北方大城市的蔬菜基地和部分商品粮基地也存在着不同程度的重金属污染,如北京、天津、西安、沈阳、济南、长春、郑州等地;。

南方相对较轻,如福州、宁波、上海、武汉、成都等地。

土壤重金属污染将会造成生态系统的严重破坏。

从中国土壤资源状况看,到2000年底中国人均耕地仅为0.1 hm2,而且随着今后中国经济社会的发展如生态退耕、农业结构调整及自然灾害损毁等,土壤资源将进一步减少。

因而如何有效地控制及治理土壤重金属的污染,改良土壤质量,将成为生态环境保护工作中十分重要的一项内容。

本文主要从土壤中重金属污染物来源与分布、土壤中重金属污染物的现行治理方法入手,提出土壤中重金属污染物防治的环境矿物学新方法。

旨在保护环境,提高土壤的环境质量。

1 土壤中重金属污染物来源与分布土壤中重金属的来源是多途径的,首先是成土母质本身含有重金属,不同的母质、成土过程所形成的土壤含有重金属量差异很大。

此外,人类工农业生产活动,也造成重金属对大气、水体和土壤的污染。

1.1 大气中重金属沉降大气中的重金属主要来源于工业生产、汽车尾气排放及汽车轮胎磨损产生的大量含重金属的有害气体和粉尘等。

(2)2(一) 表层土壤重金属含量特征分析:(1)调查研究的土壤中重金属含量的平均值均超过当地土壤自然背景值, 其中Hg. Cu 的平均含量达到了背景平均含量的 8.56317958倍和4.167934834 倍,说明当地的重金属污染很严重,Hg .cu 的污染尤为突出。

(2)各种金属的 最大测量值都达到了当地背景平均含量的 10倍以上,除As 外;其中,Cu 和Hg 金属的最大测量值都达 到了当地背景平均含量的100倍以上,Cu 达到了 191.5515152倍出现在工业区,其次是交通区:Hg 达到了 457.1428571倍,出现 在交通区,其次工业区、公园绿地区:以上说明,当地的金属富集程度非常高, 金属污染主要是人为活动造成的。

(3)工业区的污染以 Cd 、Cr 、Cu Hg 、Pb Zu 为主,可能与重金属的冶炼厂及电镀厂的排污有关: 交通区的污染以Cd Cu Hg Ni 、Pb Zn 为主,可能与汽车尾气排放和轮胎磨损破碎、粉尘使公路两侧 的土壤受到Pb Zn 等重金属的污染有关:生活区的污染以 Cr 、Pb 、Zn 为主,其 中Pb 、的最大测量值不在交通区取 得而在生活区取得,并且公园率地区的227.40 >181.48交通区、公交通区、公交道路上如果使用含铅汽油是 Pb 的含量 并不低于交通区的Pb 的主要用途,Pb 应该集中分布在交通附近的壤中,而当地 的其他区域的Pb 的含量并不低于交通区的 Pb 的含量,说明当地的Pb 可能主要 不是用在汽油上,认为影响导致的任何异常都是有可能的。

(二) 建立模型由题意可以知道,Pb 主要分布在生活区,Cu 元素主要分布在工业区,其他元对于第二小问,我们首先根据所给的数据将已区分好的各个区域归在一起, 求出各种重金属元素在该区域的平均值, 建立综合污染指数评价法模型;分析各 种重金属元素在各个区域的污染指数来分析该城区内不同区域重金属的污染程 度。

土壤中重金属扩散的数学模型一、摘要题目研究的对象是重金属污染在城市的土壤中的扩散与传播情况,以期解决城市重金属污染分布问题。

本组认为,需要建立的模型从总体上说,可以依据物理学中菲克扩散定理对扩散方程中的未知参数进行拟合求解,并同时考虑植被,温度等因素,从而得到契合度最高的扩散方程。

二、问题重述1. 本题旨在在大量的数据基础上建立城市土壤重金属污染分析的模型,从而对重金属在土壤中的传播方式以及规律做出定性和定量的描述。

2. 以采集到的数据作为基础,本题要求做出以下几样分析: 1)通过给出主要重金属在城区中的空间分布,来分析该城区中不同区域的重金属污染程度。

2)在重金属污染的传播特性基础上建立数学模型,从而大体确定污染源的位置。

四、问题分析本文主要通过整合现有数据,分析重金属传播特征,从而建立重金属扩散模型,研究城市土壤环境的演变模式。

五、模型假设1.本文中所采用的附件中的数据均为有效数据;2.GPS 空间定位可信度高;3.土壤中污染物浓度长期处于一种稳定状态,没有突发事件引起它们的变化;4.重金属在土壤中的传播具有各向异性;5.污染物在扩散过程中守恒;6污染物在传播过程中浓度的变化分布服从高斯分布; 7在整个研究空间中土壤均匀而稳定; 8.强源是连续的;9.污染源不会在短时间内迁移。

六、模型的建立及求解设标准土壤与环境模型下,土壤植被环境为,温度为25C ︒,土壤湿度环境适中,无植被发育,降雨量维持生态系统稳定,并且土壤环境不受除了重金属扩散之外的环境因素影响。

根据菲克扩散定律以及高斯烟雨模型知:1. 扩散是一个以金属浓度最高的一点为原点(或视为金属浓度集中在土壤中的一点),沿球面扩散的过程,且球面各点浓度相同。

2. 扩散过程服从三维正态分布,此时可以设标准土壤与环境模型中重金属元素的浓度为u 0(x,y,z).u 0(x,y,z)= z y x c σσσπ30)2(exp(-xx x σ2)(20--y y y σ2)(20--z z z σ2)(20-)(c 0为原点处重金属浓度,x 0,y 0,z 0为扩散原点坐标)取对数知:lnc=lnc 0-3/2ln(2π)-ln x σ-ln y σ-ln z σ-)1(2)(220x x x σ--)1(2)(220yy y σ--)1(2)(220z z z σ- 处理后得:lnc+3/2(ln2π)=ln(z y x c σσσ0)-)1(2)(220x x x σ--)1(2)(220yy y σ--)1(2)(220z z z σ- 代入实际数据可得出σσσy x z c 0接下来就环境情况进行讨论:首先是植被问题,其中包含物种敏感度(R )与林带密闭度。

城市表层土壤重金属污染分析的指数模型2.1传统指数评价模型对土壤环境质量进行评价时所采取的评价方法多种多样,主要有污染指数法、污染程度法, T 值分级法、基准分级法、密切值法和模糊数学综合评判法、灰色聚类法等。

文献[9]给出了采用污染指数法和GIS 空间分析技术对德兴地区土壤的环境质量进行现状评价。

由于地域差异等各种因素的影响,污染指数法没有统一的评价标准。

通常进行土壤环境质量评价时,参照中国土壤环境质量标准(GB15618-1995)来确定研究的评价标准(表1)。

具体的单因子污染指数法如下[9]:iii S C P =(1) 式中:i C 为土壤中污染中污染元素i 的实测值;i S 为土壤中污染元素i 的评价标准。

采用pc a X X X 、、分别代表土壤污染积累起始值、中度污染起始值和重度污染起始值(如表1),pc a X X X 、、与i P 的计算关系如公式(2)所示。

⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧>--+≤<--+≤<--+≤=pi cp p i pi c c p c i ci a a c a i a i aii X C X X X C X C X X X X C X C X X X X C X C X C P 321 (2)根据式(2)计算得到污染指数值来对重金属的污染程度进行评价,其中1≤i P 为非污染状态;21≤<i P 为轻污染状态;32≤<i P 为中度污染状态;3>i P 为重污染状态。

为了全面、综合地反映多种污染物的整体污染水平,因此,需要一种同时考虑多种污染物综合污染水平的多因子评价方法,即将单因子污染指数按一定方法综合。

常用的方法有内梅罗指数法,它兼顾了单因子污染指数的平均值和最高值,能较全面地反映环境质量,而且可以突出污染较重的污染物的作用,其计算公式如下:212max2⎥⎦⎤⎢⎣⎡+⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=∑i i i ii S C S C n P (3)式中:P 为土壤污染元素综合污染指数;i C 为土壤中污染元素i 的实测值;i S 为土壤中污染元素i 的评价标准。

典型重金属在农业环境中的迁移转化模型研究重金属元素是一类具有潜在危害的化学污染物,通过污水灌溉、农药和化肥施用、工业“三废”排放以及大气沉降等途径进入生态系统,导致环境质量恶化。

重金属在环境中难以降解,易在动物和植物体内积累,通过食物链逐步富集,最后进入人体造成危害,是危害人类最大的污染物。

进入环境的重金属经过溶解、沉淀、凝聚、络合、吸附等各种反应,形成了不同形态的重金属。

重金属的迁移能力因其形态不同而存在较大差异。

相同含量的元素在不同性质的环境中,当环境条件(pH、Eh、有机质、粘粒)发生改变时,可表现出完全不同的形态特征,这又决定了生物有效性和对生态环境的危害程度。

因此,研究重金属元素的形态分布特征及其转化因素具有重要意义。

1.典型重金属重金属是指密度在4.0以上的约60种元素或密度在5.0以上的45种元素。

砷、硒是非金属元素,但是它们的毒性及某些性质与重金属类似,所以也将砷、硒列入重金属范畴内。

环境污染方面所指的重金属主要是指生物毒性显著的汞、镉、铅、铬以及类金属砷、还包括具有毒性的重金属锌、铜、钴、镍、锡、钒等污染物。

2. 典型重金属污染的来源和危害重金属是构成地壳的元素、在自然界中分布广泛,而且重金属作为有色金属,在人类生产活动中被广泛应用,污染源遍布,另外重金属大多属于过渡元素,在自然界中有不同价态,具有活性和毒性效应,这是重金属污染的主要特征。

重金属对健康的危害首先取决于其化学活性,其次才取决于其含量,而重金属的环境行为、迁移能力和对生物有效性在很大程度上取决于该元素的存在形态。

2.1 土壤中重金属的主要来源及危害2.1.1 土壤中重金属的来源土壤中重金属元素主要有自然来源和人为干扰输入两种途径。

在自然因素中,成土母质和成土过程对土壤重金属含量的影响很大。

在各种人为因素中,则主要包括工业、农业和交通等来源引起的土壤重金属污染。

以下主要就受人为作用影响的土壤重金属污染来源进行介绍。

2.1.1.1 不同工矿企业对重金属积累的影响工业过程中广泛使用重金属元素,工矿企业将未经严格处理的废水直接排放,使得它们周围的土壤容易富集高含量的有毒重金属。

城市土壤表层重金属污染分析模型摘要本文通过运用Mathmatica软件对问题中预先给定的数据进行查找,图像生成,拟合等处理后进行相关分析,得到相应的定性结果,从而完成对问题的解答。

首先,通过城市主要表层土壤中的重金属As、Cd 、Cr 、Cu 、Hg 、Ni、Pb、Zn的含量,利用单因子污染指数法,结合该城市近几年土壤表层重金属背景值及国家标准,进行重金属污染评价。

对问题一:为了确定重金属元素在该城市的空间分布,我们先对给定的数据进行分析并通过三维数据插值(反距离加权平均法)、数据的转换、数据的拟合得到每种元素在城区的分布,再通过计算、比较,从而得出该城区内不同类区重金属的污染程度。

对问题二:先通过数据分析,采用Granger因果关系检测法,通过变量的变化来说明重金属污染的主要原因。

对问题三:通过对生活中的一些规律及其各种重金属污染物传播的相关了解和对一些有关重金属污染物传播的资料进行分析并处理,通过有关软件建立数学模型并分析,再分析该城区各种重金属的空间分布和比较,利用该城区不同区域对重金属污染程度的各种值和各区域不同元素的污染指数分布柱形图分析,从而能够准确确定污染源的位置。

对问题四:为了能保证回答的完整性,应该从各方面收集相关信息。

关键词:三维数据插值;数据拟合;单因子污染指数法;内梅罗综合污染指数法;数据转换法。

一、问题重述随着城市经济的快速发展和城市人口的不断增加,人类活动对城市环境质量的影响日显突出。

对城市土壤地质环境异常的查证,以及如何应用查证获得的海量数据资料开展城市环境质量评价,研究人类活动影响下城市地质环境的演变模式,日益成为人们关注的焦点。

按照功能划分,城区一般可分为生活区、工业区、山区、主干道路区及公园绿地区等,分别记为1类区、2类区、……、5类区,不同的区域环境受人类活动影响的程度不同。

现对某城市城区土壤地质环境进行调查。

为此,将所考察的城区划分为间距1公里左右的网格子区域,按照每平方公里1个采样点对表层土(0~10 厘米深度)进行取样、编号,并用GPS记录采样点的位置。