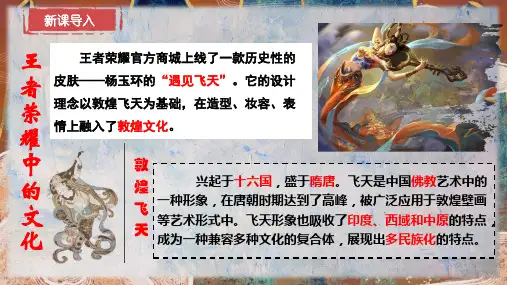

(汉唐考古课件)14第三讲、三国—隋唐瓷器

- 格式:ppt

- 大小:18.17 MB

- 文档页数:126

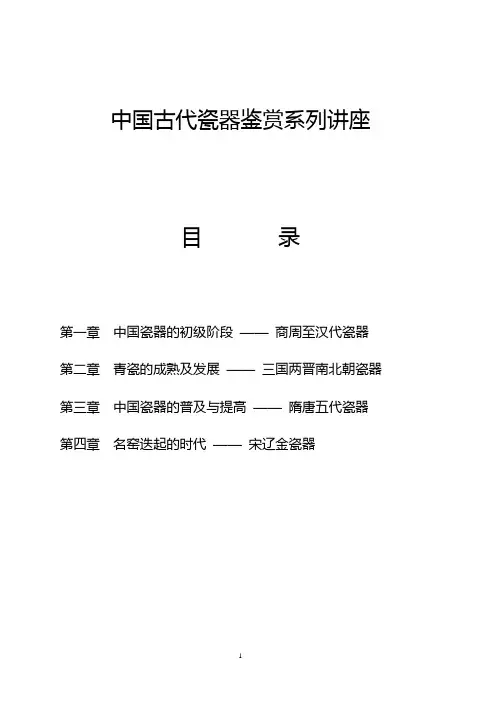

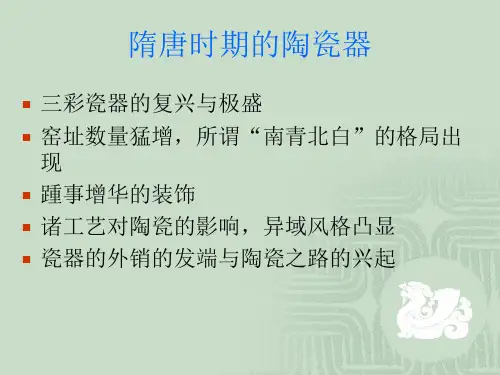

中国古代瓷器鉴赏系列讲座目录第一章中国瓷器的初级阶段——商周至汉代瓷器第二章青瓷的成熟及发展——三国两晋南北朝瓷器第三章中国瓷器的普及与提高——隋唐五代瓷器第四章名窑迭起的时代——宋辽金瓷器旧石器时代(距今约250万年前至1万年前)旧石器时代在考古学上是指人类开始以石器为主要劳动工具的文明发展阶段,是石器时代的早期阶段(从人类首次制造出打制石器到农业文明的出现)。

旧石器时代的典型标志是打制(或压制)的石质工具。

陶器尚未出现。

打制石器(旧石器时代)新石器时代(距今约1万年前至公元前21世纪夏朝建立)新石器时代是随着原始农业、家畜饲养、制陶与磨制石器的相继到来而出现的,在考古学上属于石器时代的后段。

新石器时代的典型标志是能够制造以磨制石器为主的石质工具和用陶土烧制的陶器。

新石器时代的陶器中国是世界上最早烧制陶瓷器皿的国家,早在新石器时代初期,居住在洞穴中的远古先民通过长期劳动实践以及聚居生活的需要,已经学会了用陶土烧制简单的陶器。

根据考古发掘和科学测试,距今大约一万年至九千年的江西万年县大源仙人洞遗址、广西桂林甑皮岩遗址以及湖南道县玉蟾岩遗址出土的陶片,是目前所知最早的陶器。

这些早期人类遗址出土的陶器造型简单,胎体粗糙疏松,胎壁凹凸不平,带有明显的原始性。

陶器的出现极大地改善了人类的生存条件,成为当时生活、生产中不可或缺的重要物品。

经过两千余年的发展,陶器制作逐渐由低级阶段向高级阶段过渡,新石器时代典型的文化类型有河南裴李岗文化、河北磁山文化、浙江河姆渡文化、黄河中游(甘肃至河南)仰韶文化、甘青地区马家窑文化、黄河中下游的龙山文化(济南龙山镇城子崖)等。

随着制陶技术的成熟与发展,陶器的品种、造型和装饰日趋丰富,不同地域、不同时间、不同族属所烧制的陶器都具有各自的风格特点。

因此,在考古工作中考古学家总是把陶器作为衡量文化性质和分期断代的重要依据。

例如黄河流域仰韶文化是以精美的彩陶为代表,彩陶纹饰主要以花卉、动物以及几何图案为主,根据陶器纹饰的差异以及某些典型器(如小口尖底瓶)器型上的变化,仰韶文化又可复分为北首岭类型、半坡类型、庙底沟类型、西王村类型等若干不同的类型。

一篇好文读明白,三国两晋南北朝隋瓷器「感谢您支持原创文章」《瓷说》—三国两晋南北朝隋篇文/浓墨探花图片整理/ 壹毛在本地看过来!2019年车辆保险费改后,你的保费降了吗?快来查一查广告「三足鼎立」►先简单回顾三国历史(220年-280年)三国是中国东汉与西晋之间的一段历史时期,主要有曹魏、蜀汉、东吴三个政权。

赤壁之战中曹操被孙刘联军击败,形成三国鼎立的雏型。

220年,曹丕篡汉称帝,国号“魏”,史称曹魏,三国历史正式开始。

次年刘备在成都接续汉朝,史称蜀汉。

222年刘备在夷陵之战失败,孙权获得荆州大部。

223年蜀汉昭烈帝刘备驾崩,诸葛亮辅佐刘备之子后主刘禅与孙权重新联盟、恢复国内生产。

229年孙权称帝,国号“吴”,史称东吴,至此三国正式鼎立。

此后的数十年内,蜀汉诸葛亮、姜维多次率军北伐曹魏,但始终未能改变三足鼎立的格局。

展开剩余95%►青釉鸡首壶三国安徽马鞍山宋山东吴大墓出土高19厘米胎质灰白,青釉均匀。

壶肩部划弦纹现藏马鞍山市博物馆三国时期,瓷器还是一种兴起不久的新产品。

所谓三国时期的青瓷烧造,主要是指孙权政权控制地区的青瓷烧造。

其中以越窑发展最快,窑场分布最广,瓷器质量最高。

其造型基本上是承袭汉代器物造型而来的,它较多地吸取了汉代陶器和漆器等的器形式样。

器形有盘口壶、双沿罐、井式罐、水盂、油灯,墓葬出土的还有羊形器、谷仓、虎子、蛤蟆、灶、鸡笼等。

这时的器物胎质坚硬,釉质匀净。

装饰纹样有弦纹、模印的斜方格纹、斜方回纹、井字纹、贴塑铺首,虎子上刻画翅膀、编织绳索等。

东吴时期首创了蛤蟆形水盂。

►青釉蛙形水注三国江苏南京赵士岗吴凤凰二年(273年)墓出土高5.9、口径2.3厘米浅灰色胎,淡绿釉,开细片纹。

蛙作游水状,背部塑一直筒状短流现藏南京博物院谷仓上的堆塑、雕刻形象生动具有很高的艺术水平。

我们看过央视版的电视剧《三国演义》里面诸葛亮在几案前挑灯夜读或排兵布阵之时用的器皿大多都是精美的漆器,因为古代交通不便,国与国之间也不能经常的互市,所以瓷器的使用基本是在它的发源地江南一带。

三国隋唐考古一、三国隋唐城市遗迹1、邺城的布局及考古学探索三国到隋唐的城是中国城市史上划时代的诸多特征创新1)邺北城的考古勘察邺城先后有六个王朝在此建都曹魏——三国时称“邺北城”,河南临漳县境内西南20km,其中历经变化,但总体格局大致未变。

曹操政治改革时,“尚书省”制度,削弱皇帝力量,为当时的政治中心(非都城),为曹魏的五都之一。

勘察过程:1)从文献开始:顾炎武辑录相关资料2)解放前北平研究院调查,未留下资料3)1957,中国科学院,地面调查,发现台基建筑构件,对范围进行复原(参照文献,主要《水经注》)曹魏邺(北)城“东西七星(3024m),南北??(2160m)“城之西北有三台,皆因城为基”——《水经注·浊漳水》浊(zhuo)漳河北岸发现了横墙Æ若为邺城墙,则范围有所不同,方向并非正南北Æ重新作了复原更加合理:北高南低一些古老村的主要街道与城的方向吻合“西北有三台”≠西北角但“因城为基”不合理4)考古勘察和发掘发掘的一段表明为东汉晚—三国时的十六国、北齐时经过修整在此基础上复原(即使有错,大体正确)基本为长方形,城墙多为曹魏时的《水经注》载:共七个城门中间一条东西(唯一)大道北部:公署,高级政治办公处,etc,铜雀台,文昌殿,听政殿南部:居处住,级别不同的人不混居北部:内外朝东西并列宫城位于全城重心,改变汉以来宫殿区分散的布局,减少了城在全城面积中的比例文昌殿到中阳门一条大道,已具备中轴线意义居民区面积扩大1、漳河之水邺北城外修了一些大林、苑>园林>给水系统2、东魏、北齐的邺南城东魏孝静皇帝下诏迁都邺城,自洛阳迁四十万户——《北齐书·高隆之传》原邺北城不够居住使用(户口十万)向南扩建Æ邺南城,直接模仿洛阳城邺南城设计“上则宽章前代,下则模写洛京”——《北齐书·李业兴传》但邺南城地上部分完全无痕迹后地下探查:1)长方形2)北墙利用邺北城南墙3)其余三面为新建4)军事目的Æ城墙外均有马面(一般认为此时滥觞(shang))宫城:上清观:外朝太极殿——正殿:中朝昭阳殿:内朝从军事防御功能与时代背景来看,折角处为圆角,城墙也非笔直Æ是否与防御有关,朱明门进行发掘,有“长平五铢”(北齐)“三朝”纵列形式确定宫城位于中偏北,面积不过1/10,道路整齐,划分出方格形里坊,里坊分布有官署,贵族,官吏府第,太庙等突出了中轴线,全城基本呈对称布局后经战争,迁都,邺城结束了作为都城的历史。