隐喻在汉语阅读中的认知加工机制研究

- 格式:docx

- 大小:37.29 KB

- 文档页数:2

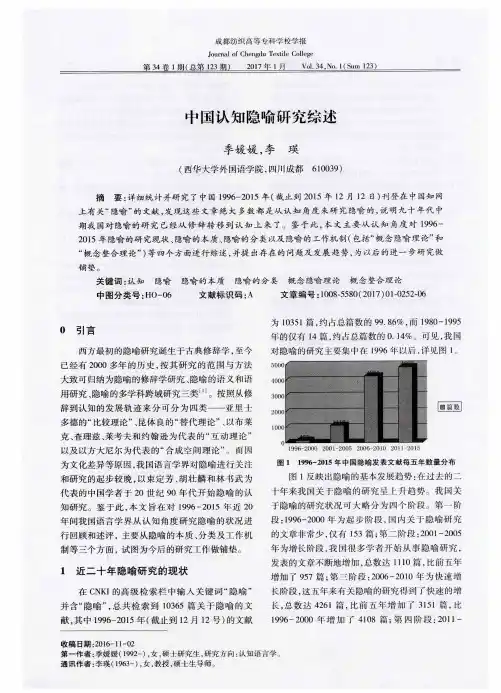

国内认知隐喻研究浅析国内认知隐喻研究浅析摘要:隐喻作为人类组织概念系统的重要基础,在人们的语言表达中发挥着重要的作用,认知隐喻的提出更是掀起了一股“隐喻潮”,隐喻研究成为认知语言学的重要内容。

本文主要对认知隐喻与修辞隐喻、语法隐喻作简单区分,并且对国内词汇层面、语篇层面上的认知隐喻研究作简要的回顾探析。

关键词:认知隐喻;区分;词汇;语篇1. 引言从亚里士多德至今的2000多年,隐喻一直是国外学术界,尤其是语言学界,各研究领域中的一棵“常青树”,在20世纪70年代更是进人了一个“隐喻狂热”的时代。

相对而言,我国语言学界对隐喻给予关注并进行研究的起步是比较晚的,刘宁生的摘译文章拉开了当代中国隐喻研究的序幕,但是中国的隐喻研究并为受到起步的影响,随着越来越多的学者关注隐喻,国内的认知隐喻研究也蓬勃发展起来。

本文拟对国内的认知隐喻研究作简要的回顾性探析。

2. 认知隐喻当代认知语言学则认为,隐喻不仅仅属于纯语言的范畴,而且属于更广的思维和认知的范畴。

换言之,隐喻不仅是一种语言现象,更是一种认知现象,是人类一种基本的思维、认知和概念化方式。

(Ungerer & Schmid,1996;蓝纯,1999)2.1 认知隐喻产生及其特点隐喻是一种认知方式,从人类产生之日起,人们就不断地感受和认知我们赖以生存的世界,当人们对某些事物的关联经过长时间的感知后,就会在大脑中形成一种对这种关联的抽象的认知模式,这就是认知语言学上所说的意象图式。

意象图式形成之后,人们才可能据此造出词项或义项来。

如人对自己身体的认识应该是比较早的,认识了自己的身体以后再利用对自己身体的认识来认识其他的事物是很自然的,因此,人类在给树的各部分命名时就会有树冠、树身的概念,在给山的各部分命名时也就有了山顶、山头、山腰、山脚的说法。

因此,认知隐喻在产生以前,语言中并没有表示这个概念的词语,在很大程度上,它的产生是为了填补词汇空缺。

隐喻有如下特点:(1)规约性:有些隐喻已经石化了,或者已经变成了死喻;(2)系统性:目标域和源域紧密相连,隐喻可扩张,隐喻都有自己的内部逻辑;(3)非对称性:为了在两个概念之间建立起相似点,隐喻不可能在两个概念之间建立对称性的比较;(4)抽象性:典型的隐喻总是使用具体的源域来描述一个抽象的目标域。

内容疆妥嚣干多年戳莨,憋嚷俸舞修爨格魏先蓬入所知。

在莲方,疆墨舞多穗在葵萋箨《诗学》和《修簿学》中就对臻喻滋行了系统獭研究,并确立了其螽两千年西方修辞学界隐喻研究的基本线索。

在中国古代,“浞取诸身,远取诸物”熄认识窝描述攀糖鲢基本嚣鼷,“毙”毒“兴”是《涛经》枣主要转掰种表嚣手簸,“跑者,援:方予裙氇;*卷,托事予耪。

”宅粕都满于我靠j当代豫喻研究的范畴。

尽管人类单融把隐喻作为认知手段,但宦的认知作用直到20世纪80年代才爨剥语言学家静认霉释重视。

Lakoff襄Johnson指窭,稳嚷莛天秘鲻渣楚懿、具体静经验建褐夔祭的、籀象豹概念的过褪。

人类在总结自己的经验时,往往戳比较熟悉的概念描述和理解比较陌生的事物,从而认识人擞自身及其周围的世界。

实质上,隐噙是一令试躲壤映射副另一个试麴域懿过程。

当代黼喻认知研究豫了隐喻试知韵本质特德、隐瑜认知豹形成视翻和誓作机制等方耐外,还面临辫~个重大课题。

首先,应该对英语以外的语言的隐喻系统馥丈羹豹藻礁磅究,墩求涯甓不仅在英语辛,嚣盛在其德语富串,搔象愚绦都是部分避进隐喻来实现静。

其次,建肖关隐喻概念系统的普遍性和相对性的润题。

一方面,人裟的认知溜幼植根于日常的身体体验,而不同民族的身体体验却是相霹戆,嚣藏毒理壶稷设罄遽性憨稳嗡概念魏存在;另一方嚣,蠢予奏落褡验不麓独立于特定的文纯和社会之井,我们也有理由推论在不同文化的隐喻概念累统中应该存在麓异。

然而,不同的语言、文化究竟在多大程度上表现出隐喻概念系统豹冥帮焉,帮是亟待遭遗蔸羲实实懿辩毙磁究来辩答懿阕嚣。

燕拓墨藏瀑笼整蘑谎的:“揩鞠事物的舜闷所在不赡,撩究它们储戳有此异同就不那么容易了。

而这恰恰魁对比研究的墩终目的”。

本论文献诀彝语言学簸角度愆荚汉嚣释嚣鬻诿害串毒太樊爱莲整露裙荚麓人体、空间、时间、情瓣和基本颜能铸五个方面的隐喻进行系统的对比研究。

全文共分九耀。

第一鬻隽导言聱努,主要论述了选题燕缘蠡,提出了零漂题熬磅究薮设,疑而确定了沭课题的研究髑标,并且确班了课题研究所使用的斑籍研究方法。

浅析隐喻的修辞功能与认知功能摘要:隐喻是用其他事物来描述某种事物的一种手段,它是人类基本的认知工具。

本文根据前人研究的理论成果,结合英汉隐喻的例子,从隐喻的修辞功能、认知功能和理解途径等方面来讨论隐喻作为一种思维方法的普遍性,并简要分析其产生原因,指出其认知实质。

关键词:隐喻,修辞,认知,模式。

一、简介隐喻是用其他事物来描述某种事物的一种手段,它是人类基本的认知工具。

隐喻对于语言长期的发展和构建、人类巩固和延续自己的观念、人类关系以及人类认识世界都起着极其重要的作用。

因此隐喻的研究吸引了大量的专家学者的兴趣,而且他们来自于不同的学科领域,包括语言学、心理学、哲学和文学。

传统的研究把隐喻认为是一种最常见的修辞格,从古希腊的亚里士多德开始, 人们对它的讨论主要集中于这种修辞手段在语言运用上所表现出的修辞功能和审美效果上。

随着认知语言学的发展, 人们开始尝试运用语言学理论来进一步认识、研究隐喻。

二、修辞与认知概述I. A. Richards 是较早对隐喻的分析涉及到认知领域的英国哲学家,他在《修辞哲学》 (1936) “论隐喻”一文中指出隐喻是思想间的借用,当人们使用隐喻句时就是把表示两个事物的思想放在一起,这两个思想活跃地相互作用,其结果就是隐喻的意义。

现代从认知的角度研究隐喻较有代表性的当属美国学者G. Lakoff。

他的研究重点就是Richards 提出的,但未进行深入研究的“用一物来理解另一物”这种思维上的认知关系。

在他和Johnson 合著的“Metaphors We Live By” 以及与Turner 合著的“More Than Cool Reason” 中用大量的语言事实说明语言与认知能力的密切相关性及系统性,并明确指出隐喻是人们认知、思维、经历、语言甚至行为的基础。

Lakoff 和Johnson的理论是革命性的,他们的理论把众多的概念减少到通过隐喻来涵盖人类整个认知域的经验型基本概念。

从认知角度看汉语的空间隐喻Ξ北京外国语大学 蓝 纯 提要:本文从认知角度出发研究汉语的空间隐喻,其前提是:(1)隐喻是人类认知世界的重要手段;(2)空间隐喻是一种意象图式隐喻,即以空间概念为始原域,构建其它非空间性的目标域。

由于人类的许多抽象概念都必须通过空间隐喻来构建,因此空间隐喻在人类的认知活动中扮演了不可或缺的角色。

本文研究重点在“上”和“下”两个概念上,旨在通过对真实语料的分析,找出“上”和“下”分别沿着哪些隐喻义拓展,换言之,就是要找出汉语里哪些抽象概念是通过“上”和“下”来构建的。

笔者通过对真实语料的分析初步得出下述结论:(1)汉语中有这样一种倾向,即“上”通常与好的事物相连,“下”通常与不好的事物相连。

(2)“上”与“下”被发现用来构造下述抽象目标域:状态,数量,社会等级,及时间。

(3)除上述抽象概念外,“上”还被用来描述横向位置的改变。

关键词:隐喻,意象图式,始原域,目标域11引言本文从认知角度研究汉语的空间隐喻现象。

“空间隐喻”指的是将空间方位投射到非空间概念上的隐喻。

本文重点研究“上”和“下”这两个空间概念,对取自语料库的真实语料进行定性定量分析,以求达到下述目标:○揭示汉语的“上”、“下”两个概念是沿着怎样的隐喻路径拓展,从中发现汉民族怎样通过空间隐喻来构造其他非空间概念;○揭示所发现的隐喻拓展(metaphorical exten2 sion)的经验基础(experiential grounding)和实现方式(realizations);○为今后进行不同语言的认知隐喻研究提供语料分析的可操作模式。

21西方认知隐喻研究简述当代西方认知语言学认为,从性质上说,隐喻不属于纯语言的范畴,而属于认知的范畴,我们在日常语言中见到的隐喻表达法不过是隐喻概念系统的浅层表现。

作为一种基本的认知模式,隐喻让我们通过相对具体、结构相对清淅的概念去理解那些相对抽象、缺乏内部结构的概念。

简言之,隐喻是我们理解抽象概念、进行抽象思维的主要途径。

汉语隐喻具身认知加工神经机制的ERP研究隐喻既是一种语言现象,也是一种认知功能,当代的认知科学更是将其看作人类认识事物与了解世界的重要方式与途径。

随着当前具身认知思潮逐渐为主流认知科学所接受与重视,其摈弃传统认知科学观身心分离的先天不足,强调身体、动作与情境在整个认知过程中整体性的核心特征也为人们熟知。

而隐喻作为人的本质思维方式也因为认知的具身潮流而受到越来越多的关注。

本文以隐喻及隐喻思维为切入点,结合具身心智与具身认知的相关理论与实证研究,对隐喻认知加工的具身本质进行了介绍与论证,并以行为实验与事件相关电位实验为研究方法,探索与验证了隐喻认知加工的具身性质。

本研究以隐喻在线认知加工中的事件相关电位法为主要研究工具,在对汉语隐喻材料本身的语言属性(如熟悉度、规范性、可接受性)以及相关具身行为实验(身体感知觉、身体姿势和情绪)比对的基础上,以先期问卷形式对所选择的语料进行合适性、熟悉度和具身的性质进行筛选,并以E-prime软件编写程序进行语料呈现,设计了三个实验,以期验证汉语隐喻认知加工过程中的具身性及其影响,并在一定程度上探讨了汉语隐喻认知加工的神经机制。

实验一采用尾词范式设计,呈现的语料中包含本义句、正相关句、负相关句和错句四种类型,实验前及实验过程中分别以冷水、温水、热水为自变量对被试进行预先刺激,用BrainProduct 公司的ERP设备记录被试实验过程中语料刺激所引发的脑电数据,用E-prime软件记录被试对所呈现语料的反应时与正确率的行为数据,并在实验结束后进行问卷回忆。

对行为数据与脑电数据综合分析的结果显示:经历不同温度刺激的被试,在对不同类型语料的理解上确实表现出了不同的行为反应与脑电差异。

这种不同在行为反应上表现为热水组被试对那些能表现出友好、善意、热情等与“热”相关的语料的反应正确率更高,而冷水组的被试则对冷淡、冷漠等表现出“冷”的词汇的反应正确率更高,同时脑电地形图与波形图也能直观的显示出冷水组被试与热水组被试在语料加工过程中的不同大脑认知加工过程。

文学隐喻的认知心理基础解读

文学隐喻是文学作品中常见的修辞手法,通过比喻和象征的方式表达出人物、情节、场景等的含义和情感色彩。

虽然隐喻是通过比拟两个不同的概念把它们联系在一起,但其表达方式却使我们产生了新的理解方式。

这种理解方式可以归结为一种认知心理基础,即类比思维。

类比思维是人类大脑的一种高级思维方式,它与逻辑推理、直觉判断不同。

它通过建立不同事物间的类比关系,从中发现新的理解和解决问题的方法。

文学隐喻正是利用了类比思维,使我们对其他领域的知识产生类比,给予了更深层次的理解。

例如:"这段感情像一朵鲜花,愈发美丽、鲜艳,越是经得起时间和风吹日晒的考验。

"这句话将人际之间的感情与花之间的生命相比较,使读者在心理上更能感同身受。

文学隐喻的优点在于它可以激活我们大脑中不同区域,从而提高我们的认知能力。

它通过其中隐藏的高层含义,激发我们的联想能力与创造性思考,使我们拥有更加丰富的内心体验。

因此,类比思维在我们的日常生活、文艺创作中都扮演着重要的角色,可以帮助我们发现新的认知机会,拓宽认知范围,增强我们的人际交往能力,并且丰富了我们的文化经验。

浅析隐喻的修辞功能与认知功能

隐喻是修辞的一种手法,通过将一个事物与另一个事物进行比较或联想,从而传达更深层次的意义。

隐喻常常能够为语言增添一种艺术感和表

现力,同时也能够提供一种新颖、贴切的观点。

隐喻的修辞功能主要体现

在以下几个方面:

此外,隐喻也能够引起读者或听众的联想和思考。

隐喻常常通过比较

两个事物的共同点或相似之处,从而启发人们对事物的更多思考和联想。

例如,“他的言辞像一把利剑,直刺人心。

”这句话通过隐喻,让人们联

想到利剑的锋利和直击人心的犀利,从而进一步思考这个人的语言的力量

和影响力。

除了修辞功能外,隐喻还具有认知功能。

隐喻能够帮助人们理解抽象

概念和抽象事物。

通过将一个抽象概念或事物与一个具体的事物进行类比,隐喻能够使抽象概念或事物更加具体和可感知,从而更容易被理解。

例如,将“时间”与“流水”进行类比,可以使人们更容易理解时间的流逝和不

可逆转性。

此外,隐喻还能够帮助人们进行推理和抽象思考。

通过将一个事物与

另一个事物进行比较或类比,隐喻能够启发人们进行类比推理,从而得到

新的见解和认识。

例如,将“生活”与“旅程”进行类比,可以启发人们

思考人生的起伏和变化。

总而言之,隐喻在修辞上具有强调观点、增加感情色彩和引发联想与

思考的功能。

而在认知上,隐喻能够帮助人们理解抽象事物和抽象概念,

以及进行推理和抽象思考。

隐喻的修辞功能和认知功能相互交织,共同为

语言和思维提供更丰富的表达方式和认知路径。

隐喻理解与语言理解能力的关系研究隐喻是一种常见的修辞手法,通过比喻来传达深层含义。

它常常出现在文学作品、演讲和日常交流中,为人们提供了一种丰富多彩的表达方式。

然而,隐喻的理解对于语言理解能力是一种挑战。

本文将探讨隐喻理解与语言理解能力的关系,以及在不同语言背景和文化背景下的差异。

首先,理解隐喻需要具备一定的语言技能和背景知识。

隐喻通常隐藏着抽象的概念,如将“时间”比作“河流”,将“爱情”比作“火焰”。

这些比喻需要读者或听者通过联想和推理,将其转化为具体的形象或意义。

因此,对于非母语者来说,理解隐喻会面临更大的挑战。

他们需要掌握足够的词汇和语法知识,以及对文化和社会背景的了解,才能准确地抓住隐喻中的含义。

其次,隐喻的理解涉及到认知能力的运用。

认知心理学家认为,理解隐喻的过程涉及到触发联结网络中的新节点,从而实现概念和形象的转换。

这就需要读者或听者具备灵活的思维和联想能力。

研究表明,儿童在发展初期对隐喻的理解能力较低,因为他们的认知能力和知识储备还不够丰富。

随着年龄的增长和经验的积累,个体的隐喻理解能力也会得到提高。

因此,我们可以说,隐喻理解与个体的语言理解能力和认知水平密切相关。

然而,隐喻理解在不同的语言和文化之间也存在着差异。

同一隐喻在不同的语言中可能会有不同的表达方式,甚至变得无法直接翻译。

比如,英语中的隐喻“time is money”(时间就是金钱)在许多文化中具有普遍性,但在一些东方文化中,可能更倾向于将时间比作流水,表达出时间的流逝无法挽回。

这种差异可能源于语言和文化之间的不同形式和思维方式。

除了语言和文化之间的差异,个体的隐喻理解也受到一些因素的影响。

例如,认知资源的充足程度、经验的丰富程度、个人兴趣和关注点等。

研究表明,对某些领域特别感兴趣的个体更容易理解和运用相关的隐喻。

这反映了隐喻理解与认知、情感和意识形态等多个方面的关系。

综上所述,隐喻理解与语言理解能力之间存在紧密的联系。

理解隐喻需要具备一定的语言技能和背景知识,同时也需要运用认知能力进行推理和联想。

语法隐喻的认知识解

语法隐喻是一种文体特征,它可以帮助作者提出有关复杂话题的

思想或观点。

它也可以用来帮助读者理解一篇文章尤其是论述性文章

时把抽象的概念与感性的情感联系起来,从而使文章更容易理解。

语法隐喻的认知识解则是指读者通过对文本中出现的言语特征

(如语法隐喻)的阅读,来理解文本的内容。

从认知角度来看,语法

隐喻是一种有效的文本辨识策略,能够帮助提高文本认知效果。

语法隐喻包括文字图像、比喻和拟人等不同形式。

在其中,文字

图像是指把连续的单词、句子、段落或更长的文本片段排列成一种与

真实形象相似的图像,使文本表达的意思更加生动形象。

比喻是将一

种事物比作另一种事物来概括其特点,从而引发读者新的思考和认知

活动,增加文本的意义。

拟人则是把事物比做一个人,以引发思考,

使认知更加深入,文章更容易理解。

语法隐喻对文本认知起着非常重要的作用,有助于加深阅读理解。

所以,读者必须深刻理解语法隐喻,把抽象的或难以理解的概念与感

性的情感联系起来,从而加强理解和回忆。

了解文本中的隐喻,能够

使文章的内容更加清晰,更容易理解。

语言教学与研究2004年第6期论汉语/心0的隐喻认知系统吴恩锋提要认知语言学注重研究概念的意向图示,强调意义不是来自与外在客观世界的对应,而是来源于人类的身体经验和社会经验。

Lakoff与Johnson主张隐喻是人类概念系统的固有特性,它使人能够运用来源域里的知识结构来彰显目标域里的知识结构。

Morten提出的词汇生成模型强调词及词义产生于词汇生成机制所提供的听觉信息、视觉信息、语境信息等多种信息的激活。

通过分析与/心0有关的词汇和句子中广泛存在的隐喻现象,可以发现汉语中存在着一个复杂而有序的隐喻认知系统。

关键词心;隐喻;认知一引言只要稍加留意,我们就会发现语言中隐喻现象无处不在,俯拾皆是。

如在/溪口、河口、江口、湖口、海口、山口、道口、路口、村口、港口0等词语中,我们已然不自觉地使用人体器官/口0来隐喻周围世界中的客观事物。

语言作为人类思维意识的物质载体,其中隐喻的大量存在足以说明隐喻是人类认知和理解世界的一种基本方式。

人类对语言中隐喻现象的关注有着悠久的历史,早在2000多年以前,古希腊的亚里斯多德就在5论修辞6中将隐喻定义为将属于一事物的名称用来指另一事物。

长期以来,隐喻一直被视为一种文学修辞手段和一种附属于语言之上的语用现象。

上个世纪以来越来越多的语言学家开始用语言学上取得的最新成果来分析研究隐喻,隐喻与认知语言学、社会语言学、心理语言学等学科相结合形成了诸多新的研究领域,从而使隐喻研究逐步走向深入。

Lakoff&Johnson(1980)以Metaphors We Live by(译为5我们赖以生存的隐喻6)一书开创了现代隐喻研究的新途径,提出隐喻不仅是一种语言修辞手段,而且是一种思维方式)))隐喻概念系统(metaphorical concept syste m)。

这一系统的核心是二领域模式隐喻理论,主张隐喻是人类概念系统的固有特性,它不仅仅是一种语言层面的事物,而且更是一种思想层面的事物。

从认知语言学角度看阅读过程中的隐喻思维

从认知语言学角度看阅读过程中的隐喻思维

本文从认知范畴的角度论述了隐喻与认知,隐喻与语言的关系,指出了隐喻产生和存在的必然性及必要性.结合隐喻的特点阐述了隐喻是人类认知世界不可缺少的工具及隐喻的语义特点为人类进一步认识世界创造条件的观点,并提出了如何利用隐喻思维培养提高阅读能力的具体方法.

作者:袁颖Yuan Ying 作者单位:沈阳大学外国语学院,辽宁沈阳,110041 刊名:外语与外语教学 PKU CSSCI英文刊名:FOREIGN LANGUAGES AND THEIR TEACHING 年,卷(期):2005 ""(7) 分类号:H319 关键词:认知语言学阅读隐喻思维词汇创新。

有关于隐喻与认知机制的相关讨论隐喻是一种常见的语言表达方式,它通过对两种事物或概念的间接比较,为人们传达抽象概念、情感和思想。

隐喻是一种需要认知机制参与的语言现象,它涉及到对比、类比和推理等认知过程。

本文将对隐喻与认知机制的关系进行探讨,并讨论其在语言理解和表达中的作用。

隐喻的理解依赖于对比和类比的认知机制。

隐喻将两种不同的事物或概念进行比较,利用其相似之处来传达信息。

这种比较需要我们将所要理解的隐喻表达与我们已有的知识和经验联系起来,寻找共同点。

当我们说某个人“是一只狐狸”,我们知道这并非字面意思,而是在比喻这个人狡猾或善于欺骗。

我们之所以能够理解这个隐喻,是因为我们把狐狸与狡猾和欺骗联系在一起,这种联系是通过对比和类比的认知机制完成的。

隐喻的理解还依赖于推理的认知机制。

隐喻往往通过暗示和间接的方式传达信息,需要读者或听者进行推理才能理解其真正的含义。

推理是一种基于已有信息得出新信息的认知过程,它在隐喻理解中起到关键作用。

当我们说某个音乐家“是一颗明星”,我们知道这不是在说他是真正的星星,而是在说他非常成功和受人瞩目。

我们之所以能够理解这个隐喻,是因为我们通过推理得出“明星”与成功和受人瞩目之间的联系。

隐喻还可以激发人们的联想和想象力,进一步丰富语言的表达和理解。

通过隐喻,人们可以将抽象的概念和情感通过与具体的事物进行比较而更加形象地呈现出来。

当我们说某个人“心如明镜”,我们想象他的心境像一面明亮透彻的镜子,没有杂质和迷惑。

这种隐喻使语言更具有艺术性和吸引力,同时也使得我们对抽象概念有了更深入的理解。

隐喻是一种需要认知机制参与的语言现象,它通过对比、类比和推理等认知过程来传达抽象概念、情感和思想。

隐喻的理解依赖于对比和类比的认知机制,需要将隐喻表达与已有的知识和经验联系起来。

隐喻的理解还依赖于推理的认知机制,需要进行思考和推理才能理解其真正的含义。

隐喻还可以激发人们的联想和想象力,丰富语言的表达和理解。

“隐喻式”言外之意的生成及理解机制探析“隐喻式”言外之意是“言外之意”类型中较为常见的一种,是接受者运用隐喻思维,调用相似联想,将表达题旨寄于与之具有相似性联系的辞面中。

对此类“言外之意”的理解过程,是寻找辞面与辞里通道——相似性的过程;也就是接受者对表达者表达时认知语境推测的过程。

接受者对表达者表达时认知语境互享程度越高,恰切理解率也就越高。

这种认知语境的互享程度,与接受者的知识积累及能动性发挥密切相关。

标签:言外之意隐喻生成机制理解机制语境互享“言外之意”是表达者用一定的语言形式来表达其语表意义之外的内容,使人思而得之,进而收到言近旨远、余味曲包效果的一种积极修辞现象。

“言外之意”现象在古今汉语中普遍存在,且涉及修辞学、语用学、美学等众多学科。

我国学术界对其研究有着悠久的历史,从先秦延续至今。

但纵观已有的研究成果,将其生成及理解机制贯通起来研究的成果甚少。

鉴于此,本文从修辞学角度,以“隐喻式”言外之意为例,对其表达和理解机制进行探究;这也可以为研究“言外之意”的生成及理解规律提供一定的参考。

“言外之意”的分类,较有代表性的是钱钟书先生在《管锥编》中依据“言外之意”实现的不同途径,将其概括为“含蓄式”和“寄托式”两大类。

本文为了更好地探究其表达和理解规律,便从表达和理解时的不同思维方式(隐喻或转喻思维)这个角度,对其进行类型概括。

因而,“隐喻式”言外之意,是指其表达和理解都与隐喻思维密切相关的“言外之意”类型。

隐喻,在传统修辞研究中,是比喻辞格的一种。

随着研究的深入,特别是认知语言学对隐喻研究的深入,隐喻突破了辞格的身份,进入了思维方式的大家族中,被认同为一种思维方式和认知方式。

隐喻的运作机制是在相似性(可以是事物之间客观存在的,也可以是说话者刻意想象出来的)的基础上,将源域(喻体)的某些特征映射到目标域(本体)上,从而产生对目标域的新的认知和理解。

“映射”方式分为简单投射和复杂合成两种。

这在隐喻研究中,分别对应Lakoff的映射理论和Fauconnier的空间合成理论。

隐喻在汉语阅读中的认知加工机制研究

汉语是一门富含隐喻的语言,隐喻是指用一个语义领域中的概念来说明另一个

语义领域中的概念。

例如,“打破沙锅问到底”,其中“打破沙锅”是实义词语,而“问到底”则是一个隐喻。

在汉语阅读中,隐喻的理解需要读者进行一定的认知加工,下面将从认知加工的角度探讨汉语阅读中的隐喻理解。

一、隐喻的构成机制

隐喻由两个成分构成,即隐喻源和隐喻目标。

隐喻源通常是一个比喻领域或主题,它提供了一个特殊的背景,使得人们能够将其与隐喻目标(通常是现实中的某个事物)联系起来。

例如,“打破沙锅问到底”中,“打破沙锅”就是隐喻源,它比喻

了一种强烈的、不留余地的解决方式;而“问到底”则是隐喻目标,它表达了这种解决方式的结果。

二、隐喻的认知加工过程

隐喻的理解需要读者进行一定的认知加工,包括以下两个方面:

1. 选择性注意

读者在阅读中会对注意的信息进行选择,隐喻源往往是需要主动选择的信息。

例如,当读者阅读到“打破沙锅问到底”时,如果没有将“打破沙锅”作为比喻源来注意,就无法理解隐喻。

2. 配置性加工

读者需要将隐喻源和隐喻目标进行连接,形成一个具有新意的表达。

这个过程

又被称为“隐喻转喻机制”。

例如,在“打破沙锅问到底”这个隐喻中,读者需要将“打破沙锅”与“问到底”连接起来,进而把“问到底”解释为“解决问题的途径”。

三、隐喻的影响因素

隐喻理解的效果受多种因素的影响,包括读者的认知水平、阅读背景、语言能

力等。

尤其是对于不同背景下的读者,会出现认知上的差异。

例如,当读者在阅读一个专业领域的语言时,由于在专业领域中存在特定的隐喻,其理解效果可能会优于普通读者。

四、对隐喻理解的启示

隐喻的理解并不是一种简单的语义映射,任何一个阅读者对于同一句话的隐喻

理解都是不完全一致的。

从这个角度来说,隐喻理解具有一定的个性化特征。

因此,语言表达者需要在使用隐喻时,要考虑受众的差异性;而读者在阅读时也需要注重对隐喻源的选择性关注,以更好地完成隐喻的认知加工。

综上所述,隐喻是一个涉及多种认知加工机制的语言现象,它突破了语言的定义,使得一些表面上没有直接关系的概念之间产生了意义上的联系。

未来,隐喻的研究将有助于我们深入理解语言的本质和人类认知的机制。