宗教学概论第1章 宗教与宗教学

- 格式:ppt

- 大小:3.29 MB

- 文档页数:29

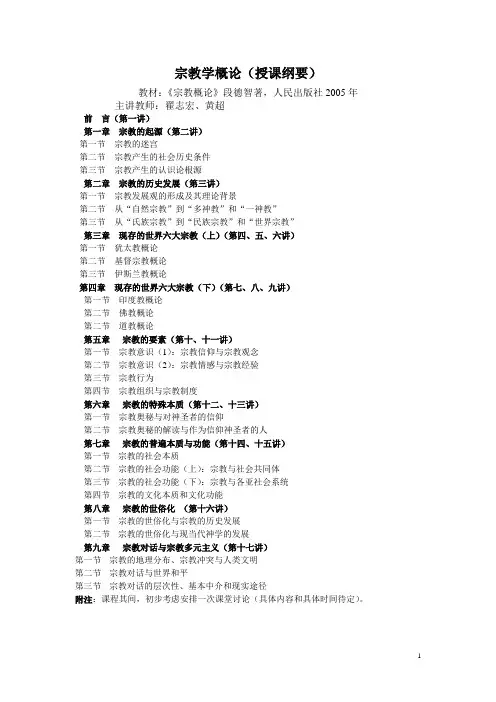

宗教学概论(授课纲要)教材:《宗教概论》段德智著,人民出版社2005年主讲教师:翟志宏、黄超前言(第一讲)第一章宗教的起源(第二讲)第一节宗教的迷宫第二节宗教产生的社会历史条件第三节宗教产生的认识论根源第二章宗教的历史发展(第三讲)第一节宗教发展观的形成及其理论背景第二节从“自然宗教”到“多神教”和“一神教”第三节从“氏族宗教”到“民族宗教”和“世界宗教”第三章现存的世界六大宗教(上)(第四、五、六讲)第一节犹太教概论第二节基督宗教概论第三节伊斯兰教概论第四章现存的世界六大宗教(下)(第七、八、九讲)第一节印度教概论第二节佛教概论第二节道教概论第五章宗教的要素(第十、十一讲)第一节宗教意识(1):宗教信仰与宗教观念第二节宗教意识(2):宗教情感与宗教经验第三节宗教行为第四节宗教组织与宗教制度第六章宗教的特殊本质(第十二、十三讲)第一节宗教奥秘与对神圣者的信仰第二节宗教奥秘的解读与作为信仰神圣者的人第七章宗教的普遍本质与功能(第十四、十五讲)第一节宗教的社会本质第二节宗教的社会功能(上):宗教与社会共同体第三节宗教的社会功能(下):宗教与各亚社会系统第四节宗教的文化本质和文化功能第八章宗教的世俗化(第十六讲)第一节宗教的世俗化与宗教的历史发展第二节宗教的世俗化与现当代神学的发展第九章宗教对话与宗教多元主义(第十七讲)第一节宗教的地理分布、宗教冲突与人类文明第二节宗教对话与世界和平第三节宗教对话的层次性、基本中介和现实途径附注:课程其间,初步考虑安排一次课堂讨论(具体内容和具体时间待定)。

1。

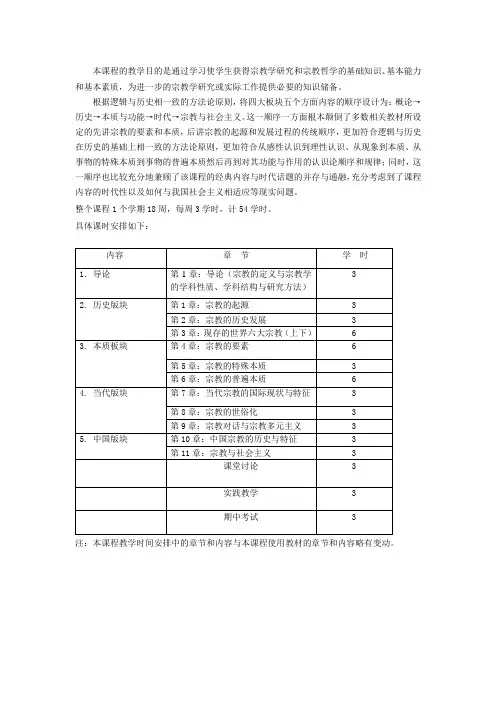

本课程的教学目的是通过学习使学生获得宗教学研究和宗教哲学的基础知识、基本能力和基本素质,为进一步的宗教学研究或实际工作提供必要的知识储备。

根据逻辑与历史相一致的方法论原则,将四大板块五个方面内容的顺序设计为:概论→历史→本质与功能→时代→宗教与社会主义。

这一顺序一方面根本颠倒了多数相关教材所设定的先讲宗教的要素和本质,后讲宗教的起源和发展过程的传统顺序,更加符合逻辑与历史在历史的基础上相一致的方法论原则,更加符合从感性认识到理性认识、从现象到本质、从事物的特殊本质到事物的普遍本质然后再到对其功能与作用的认识论顺序和规律;同时,这一顺序也比较充分地兼顾了该课程的经典内容与时代话题的并存与通融,充分考虑到了课程内容的时代性以及如何与我国社会主义相适应等现实问题。

整个课程1个学期18周,每周3学时,计54学时。

具体课时安排如下:

内容章节学时

3

1.导论第1章:导论(宗教的定义与宗教学

的学科性质、学科结构与研究方法)

2. 历史版块第1章:宗教的起源 3

第2章:宗教的历史发展 3

第3章:现存的世界六大宗教(上下) 6

3. 本质板块第4章:宗教的要素 6

第5章:宗教的特殊本质 3

第6章:宗教的普遍本质 6

4. 当代版块第7章:当代宗教的国际现状与特征 3

第8章:宗教的世俗化 3

第9章:宗教对话与宗教多元主义 3

5. 中国版块第10章:中国宗教的历史与特征 3

第11章:宗教与社会主义 3

课堂讨论 3

实践教学 3

期中考试 3

注:本课程教学时间安排中的章节和内容与本课程使用教材的章节和内容略有变动。

宗教学概论绪论宗教学学科源流及进展一、宗教学的产生及发展概况;美国文化史和宗教史学家克里斯托弗·道森强调:“伟大的宗教是伟大的文明赖以建立的基础。

”对于西方宗教学研究,麦克斯·缪勒(Friedrich Max Muller,1823—1900)、爱德华·泰勒(Edward B.Tylor,1832—1917)、赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer,1820—1903年)、艾弥尔·涂尔干(Emile Durkheim,1858—1917)、马克斯·韦伯(Max Weber,1864—1920)和保罗·蒂利希(Paul Tillich,1886—1965)六人最为重要。

一、宗教学的产生及发展概况;1背景:一些东方学学者,接触了大量的宗教资料;现代科学思维,打破了唯我独尊的宗教传统思维。

欧洲文艺复兴以后,人们对宗教的认识有了新的发展和突破,而近代基督教海外传教活动也为之提供了接触其他宗教的众多机会。

到17、18世纪时,一些欧洲学者开始对宗教系统研究,出现了一批描述宗教现象和宗教历史的著作,如赫尔伯特的《论异教》、休谟的《自然宗教史》和布罗塞的《论物神崇拜》等。

18、19世纪之交,西方学者开始接触并研究古代印度、波斯和埃及的宗教经典。

1771年,法国学者杜白隆法译了波斯古经《阿维斯陀》,此后又用拉丁文译出印度婆罗门教经典《奥义书》。

德国学者格罗德芬于1802年破译楔形文字成功。

法国学者商博良也因1822年译解古埃及象形文字的成果而奠定了埃及学的基础。

许多学者还展开了对古巴比伦宗教文献的整理研究。

这样,埃及学、亚述学、伊朗学、印度学、希伯来学等新学科相继奠立,它们为系统研究宗教提供了珍贵的第一手材料和先进的研究手段。

这一时期文化人类学的发展也为宗教学的建立创造了条件。

西方人类学者对尚处于原始社会氏族部落阶段的美洲、大洋洲和非洲等地土著民族进行调查研究,搜集到有关原始文化及宗教的重要材料,出版了大量学术论著。

宗教学概论一、名词解释①比较宗教学:以宗教史为基础,通过对各种宗教的比较,研究宗教现象的特殊性和共同性的学科。

研究重点:宗教起源和宗教发展问题。

②宗教心理学:宗教心理学注重个体体验和个体心理,力图从个体的主观体验的描述对人类的宗教现象作出合理的解释,开辟了从主题角度研究宗教的新思路。

(宗教心理的创始人:1、德国心理学家冯特《民族心理学—对语言,神话和宗教,道德发展规律之探讨》“恐惧感”、敬畏感2美国实用主义哲学家詹姆士《宗教经验之种种》“宗教经验”。

) ③图腾崇拜:是自然崇拜和祖先崇拜结合在一起的一种原始崇拜。

“图腾”一词源于美洲印第安人语,意为“他的族类”、“他的亲属”或“他的氏族标记”。

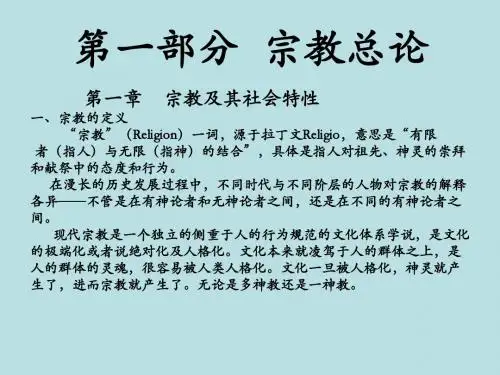

④宗教的定义:宗教是把人们的日常生活的外部力量幻想地反映为超人间、超自然的力量的一种社会意识,以及因此而对之表示信仰和崇拜的行为,是综合这种意识和行为并使之规范化的社会文化体系。

——吕大吉二、填空1.宗教学的诞生1)宗教学的创始人是英籍德国学者——麦克斯·缪勒;2)他的研究领域涉及语言学、文学、历史学、哲学、神话学等多门学科;3)由麦克斯·缪勒撰写的《宗教学导论》是宗教学这门学科问世的标志,是宗教学的开山奠基之作。

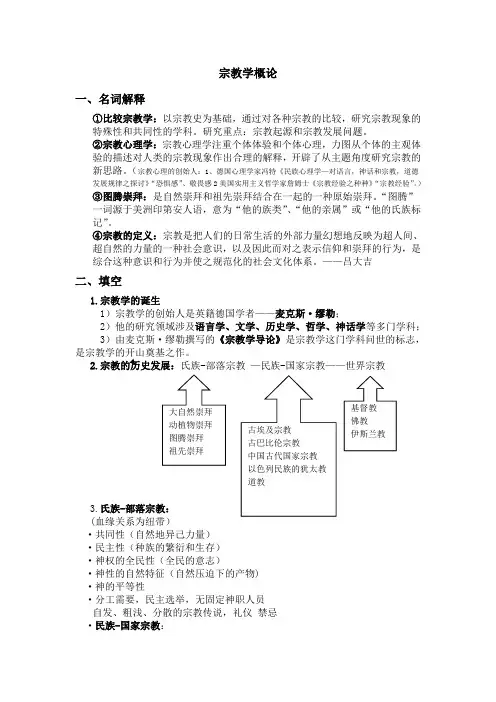

2.宗教的历史发展:氏族-部落宗教 —民族-国家宗教——世界宗教3.氏族-部落宗教: (血缘关系为纽带) ·共同性(自然地异己力量)·民主性(种族的繁衍和生存)·神权的全民性(全民的意志) ·神性的自然特征(自然压迫下的产物)·神的平等性·分工需要,民主选举,无固定神职人员自发、粗浅、分散的宗教传说,礼仪 禁忌·民族-国家宗教:(地缘关系为纽带)·社会性(社会的异己力量)·阶级性(奴隶主的意志)·神行的社会特征(社会压迫下的产物)·神的分级化·神职人员的职业化和是世袭化·严密的组织形式和较系统的神学理论4.宗教是一种文化现象,包括宗教的器物文化,制度文化,精神文化三个方面。

宗教学概论宗教学概论1.宗教观观念的内容各种宗教都有说明其信仰的观念,甚至形成了一套论证其信仰的观念体系。

它是宗教组织借以建立宗教信仰体制的骨架,对整个宗教体系的构成起基础性的作用。

各种宗教观念无论在内容上有何区别,必须用一定的语言,文字表达出来。

宗教观念一旦用语言文字表达出来,就超出了个人的体验,具有社会意义,就成了一种社会文化形式,成了宗教传道的工具。

各种各样的宗教的信条、教义、教理都是不同的,但既然是宗教,就有共同的东西,大致归纳为三个方面:(一)灵魂观:灵魂观是宗教最重要最直接的观念,形灭灵魂不灭的观念几乎广泛流行于世界各个宗教中。

“灵魂”观点是整个宗教的发端,是全部宗教的核心问题。

1.“灵魂不灭,上帝存在,意志自由”是基督教的核心。

2.伊斯兰教也大体相同。

3早期佛教不讲灵魂不灭,但是讲“因果报应”“生死轮回”,其结果则是承认了灵魂的存在,并且以灵魂作为因果轮回的主体。

佛教传入中国,灵魂观念进一步发展,“神不灭”则成为中国佛教的坚定信仰。

不相信灵魂存在宗教是不存在的,因此宗教与迷信是分不开的。

(二)神灵观:1.宗教是社会的产物,宗教观念的内容归根结底是人与人关系的反映,但在宗教中,人与人的社会关系表现为人与神的宗教关系。

人是宗教信仰和崇拜的主体,神是信仰和崇拜的对象,没有神就没有信仰和崇拜的对象,这样宗教就无从谈起。

所谓无神的宗教是不存在的。

如果某个宗教宣扬自己没有神灵,那他就不是货真价实的宗教。

2.关于人与神的关系。

神是“人格化”的超自然存在,并不全面。

原始民族信仰崇拜的神并未“人格化”。

所以,神的人格化并不限于同形,更重要的神与人“同性”。

这就是说神与人在思想、情感、意欲方面与人有相同或相似的性格,从这一点上讲,可以说一切宗教崇拜的对象都是与人“同性”的。

无论是氏族社会的图腾崇拜还是伊斯兰教无任何具体形象的真主,他们在其崇拜者的心中,都是具有人一样的思想、情感和意欲,都是按照人的行为方式进行活动的。

《宗教学概论》课程教学大纲课程名称:宗教学概论课程类别:选修适用专业:思想政治教育考核方式:考查总学时、学分:32学时2学分其中实验学时:0学时课程编号:19010391.课程教学目的宗教学是以宗教一般为研究对象,以存在于社会、历史之中的宗教现象为客体,考察其观念、行为、组织的形式和内容,研究其起源与演变的过程及产生和存在的基础,并探索其性质、规律和社会作用的一门社会科学。

因此,本课的教学目的是使学生了解宗教作为人类社会特有的现象,是如何在人的现实需要基础上形成和发展的,从一般的角度认识宗教在人类社会生活中的地位和作用,同时正确认识我国对宗教的态度和政策。

2.课程教学要求使学生了解宗教作为人类社会特有的现象,是如何在人的现实需要基础上形成和发展的,从一般的角度认识宗教在人类社会生活中的地位和作用,同时正确认识我国对宗教的态度和政策。

增进大学生对宗教问题的了解,使大学生们有能力在掌握宗教学基础知识的前提下,分析和认识各种宗教现象,正确对待和处理各种宗教问题,在此过程中提高学生自身的人文素质。

3.先修课程《中国哲学史》、《西方哲学史》4.课程教学重、难点了解宗教学的起源与发展,了解宗教的本质、起源与发展历史,宗教与其他社会文化现象之间的关系,重点掌握世界各大宗教的基本知识,正确认识宗教信仰对人类的真实意义。

5.课程教学方法与教学手段讲授法、讨论法六、课程教学内容第一章:宗教学与宗教的界定(4学时)1、教学内容(1)宗教学的诞生;(2)宗教学的分支学科与发展;(3)宗教的界定;(4)宗教学的性质与研究对象;2、重、难点提示(1)通过讲授“宗教”一词在中国文化语境和外国语境中的不同的来源,加强学生对宗教本质、宗教特征、宗教定义以及宗教与迷信之间的相同点、不同点进行正确的理解与把握;(2)宗教的本质;第二章:宗教的起源与原始宗教(4学时)1、教学内容(1)原始宗教的产生(2)宗教与神话(3)宗教与崇拜(4)宗教与巫术(5)原始宗教的特点2、重、难点提示(1)原始宗教的特点;(2)宗教起源的学说;第三章:古代民族宗教(4学时)1、教学内容(1)主要民族宗教的形成;(2)古代埃及宗教;(3)古代巴比伦宗教;(4)古代中国宗教;(5)民族宗教向世界宗教发展;2、重、难点提示(1)了解世界性宗教;(2)掌握中国宗教的特点;第四章:宗教与古代哲学(4学时)1、教学内容(1)宗教与希腊哲学的起源;(2)神灵观念的理性化与希腊理性神学;(3)希腊化时期的宗教与哲学;(4)基督教接纳希腊哲学;2、重、难点提示(1)了解希腊哲学的的起源;(2)把握希腊化时期的哲学与宗教的关系;第五章:佛教(4学时)1.教学内容(1)佛教的创立与发展;(2)佛教的基本教义;(3)佛教在中国的传播及其经典;(4)佛教的主要礼仪;2、重、难点提示(1)了解佛教的起源及其基本教义;(2)主要佛教宗派;第六章:基督教(4学时)1.教学内容(1)基督教的前身;(2)基督教的诞生与发展;(3)基督教的经典;(4)基督教的核心信仰与基本礼仪;1.重、难点提示2.基督教发展史;3.《圣经》的基本内容;第七章:伊斯兰教(4学时)1.教学内容2.伊斯兰教的诞生与发展;(2)伊斯兰教基本信条;(3)伊斯兰教的礼仪;(4)伊斯兰教的经典;(5)伊斯兰教在中国的传播与发展;2、重、难点提示(1)伊斯兰教的诞生与发展;(2)《古兰经》的主要内容;第八章:宗教与道德(2学时)1、教学内容(1)宗教与道德在文化系统中的不对称;(2)以信仰为中介把握宗教与道德的关系;(3)宗教伦理的共通准则;(4)发挥宗教道德在现时代的积极作用;(5)倡导和平与宽容的伦理原则;2、重、难点提示(1)宗教与伦理的关系;(2)宗教伦理的共同准则;第九章:宗教与科学(2学时)1.教学内容(1)原始时代的融为一体;(2)古代的分化与分立;(3)近代的矛盾与冲突;(4)现代的调适与共存;(5)二者关系的若干种模式;2.重、难点提示3.了解西方宗教与科学的关系;4.宗教中的科学如何绽出;八、课程考核方式1.考核方式:笔试2.成绩构成平时成绩+期末成绩选用教材和参考书目[1]吕大吉:《宗教学通论新编》,中国社会科学出版社,1998年;[2]吕大吉:《西方宗教学说史》,中国社会科学出版社,1994;[3]吕大吉:《从哲学到宗教学:吕大吉学术论文选集》,中国社会科学出版社,2002;[4]陈麟书:《宗教学原理》,宗教文化出版社,2003年;[5]陈麟书主编:《宗教观的历史·理论·现实》,四川大学出版社,1996;[7]麦克斯·缪勒:《宗教学导论》,上海人民出版社,2010;[8]时光、王岚:《宗教学引论》,中央民族大学出版社,1994;[9]张志刚:《宗教学是什么》,北京大学出版社,2002。