九年级语文我用残损的手掌1

- 格式:pdf

- 大小:1.24 MB

- 文档页数:10

《我用残损的手掌》全文及解析《我用残损的手掌》是诗人戴望舒在日寇铁窗下向苦难祖国的抒怀之作。

全诗如下:我用残损的手掌摸索这广大的土地:这一角已变成灰烬,那一角只是血和泥;这一片湖该是我的家乡,(春天,堤上繁花如锦幛,嫩柳枝折断有奇异的芬芳)我触到荇藻和水的微凉;这长白山的雪峰冷到彻骨,这黄河的水夹泥沙在指间滑出;江南的水田,你当年新生的禾草是那么细,那么软……现在只有蓬蒿;岭南的荔枝花寂寞地憔悴,尽那边,我蘸着南海没有渔船的苦水……无形的手掌掠过无限的江山,手指沾了血和灰,手掌沾了阴暗,只有那辽远的一角依然完整,温暖,明朗,坚固而蓬勃生春。

在那上面,我用残损的手掌轻抚,像恋人的柔发,婴孩手中乳。

我把全部的力量运在手掌贴在上面,寄与爱和一切希望,因为只有那里是太阳,是春,将驱逐阴暗,带来苏生,因为只有那里我们不像牲口一样活,蝼蚁一样死……那里,永恒的中国!这首诗以“我用残损的手掌”为线索,展开了丰富的想象和联想。

诗人在诗的开头,就用“残损的手掌”去摸索祖国的土地,感受到了祖国大地的苦难和创伤。

“这一角已变成灰烬,那一角只是血和泥”,鲜明地展现出祖国被侵略者践踏的惨状。

接着,诗人通过对家乡、长白山、黄河、江南水田、岭南荔枝花、南海等不同地域的描写,进一步凸显出祖国山河的破碎和人民生活的困苦。

“江南的水田,你当年新生的禾草/是那么细,那么软……现在只有蓬蒿”,这种今昔对比,让读者更深刻地感受到战争带来的破坏。

然而,在诗的后半部分,诗人的笔触一转,写到了“那辽远的一角依然完整”,这里是诗人心中的希望所在。

他用“恋人的柔发,婴孩手中乳”来形容这一角的美好和温暖,表达了对这片土地的深深眷恋和无限期待。

诗人把全部的力量运在手掌,贴在这希望之上,寄与爱和一切希望。

因为在这一角,人们不再像牲口一样活,蝼蚁一样死,这里是永恒的中国。

这表达了诗人对祖国未来的坚定信念,坚信祖国终将摆脱黑暗,迎来光明和新生。

从艺术手法上看,这首诗运用了象征的手法。

我用残损的手掌戴望舒我/用残损的手掌摸索/这广大的土地:这一角/已变成灰烬,那一角/只是血和泥;这一片湖/该是我的家乡,(春天,堤上/繁花如锦幛,嫩柳枝折断/有奇异的芬芳)我触到/荇藻和水的微凉;这长白山的雪峰/冷到彻骨,这黄河的水夹泥沙/在指间滑出;江南的水田,你当年/新生的禾草是那么细,那么软……现在/只有蓬蒿;岭南的荔枝花/寂寞地憔悴,尽那边,我蘸着南海/没有渔船的苦水……无形的手掌/掠过无限的江山,手指/沾了血和灰,手掌/沾了阴暗,只有那辽远的一角/依然完整,温暖,明朗,坚固/而蓬勃生春。

在那上面,我/用残损的手掌/轻抚,像/恋人的柔发,婴孩手中乳。

我把全部的力量/运在手掌贴在上面,寄与/爱和一切希望,因为只有那里/是太阳,是春,将/驱逐阴暗,带来苏生,因为只有那里/我们不像牲口一样活,蝼蚁一样死……那里,永恒的/中国!赏析:1941年12月15日,香港英国当局向日本侵略军投降。

日本占领香港后,大肆搜捕抗日分子。

1942年,戴望舒先生也被日本宪兵逮捕入狱。

在狱中,他受尽酷刑的折磨,但他并没有屈服。

在牢狱里他写了几首诗,《我用残损的手掌》便是其中之一,寄托了一位中国文人的铮铮铁骨。

诗人以“残损的手掌”抚过祖国大地的形象化思绪,在想像中再现了他的家乡、长白山、黄河、江南、岭南以及他没有体验过的解放区的景象,以“手掌”的感觉展示了他内心情感的变化。

诗人先是凄楚忧愤,转而热切期盼,对解放区寄予了民族复兴的希望。

一、诗人内心深处的恨与爱诗人憎恨那沦陷区,“这一角已变成灰烬,/那一角只是血和泥,/这一片湖该是我的家乡”,土地支离破碎,国将不国。

“春天,堤上繁花如锦嶂,/嫩柳枝折断有奇异的芬芳”,用“锦嶂”来比喻百花争艳的美景,用“奇异”来形容柳枝的芳香,洋溢着喜爱、赞美之情,反衬出对祖国遭受到灾难的哀痛之情。

“岭南的荔枝花寂寞地憔悴”,荔枝花本来是美丽的,可现在却是那么的孤单、残败,可见诗人的内心是十分的痛苦,一种对苦难中的祖国无法言说。

2 我用残损的手掌教学目标:1、通过反复诵读感悟诗歌的感情线索。

2、引导学生理解诗中艺术形象蕴含的情感。

3、通过对诗歌对比手法的运用及表达效果的分析,深层把握诗歌的主题。

4、体会诗人对苦难祖国的深切关注和真挚爱恋,培养学生的爱国情感。

教学重点:通过诵读感受作者的情感。

教学难点:理解在艺术形象中蕴含情感的手法。

教学过程:一、导入。

“我用残损的手掌”,这个题目有意思,作者的手掌都“残损”了,是不是说作者是残疾人?要弄清楚这个问题,我们还得先了解作者。

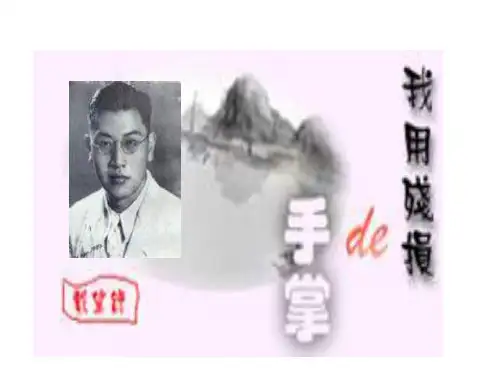

戴望舒(1905~1950),原名戴梦鸥,浙江杭县人。

《我用残损的手掌》作于1942年,是诗人在侵略者的铁窗下献给祖国的歌。

抗日战争的炮火曾震动过许多中国人的心灵,在民族危亡的关头,诗人戴望舒也走出了惆怅的丛林和寂寥的雨巷,把个人的不幸同国家命运融为一体,以深沉的思想,炽热的感情,抒发了对灾难深重的祖国的由衷关注和真诚的爱。

下面,就让我们一起走进诗人在侵略者的铁窗下献给祖国的恋歌──《我用残损的手掌》。

二、朗读。

1、朗读指导。

语调:前半部分深沉,后半部分激昂。

感情:前半部分消极,冷色调;后半部分积极,暖色调。

2、学生自由朗读,体会感情。

三、研读。

1、有感情地朗读课文,找一找这首诗描写了哪些具体形象?作者借此抒发了怎样的感情?形象:“残损的手掌”“广大的土地”“长白山的雪峰”“黄河的水”“江南的水田”“岭南的荔枝花”等。

感情:诗人以“残损的手掌‘抚过祖国大地形象化思绪,在想象中再现了他的家乡、长白山、黄河、江南、岭南以及未曾亲身体验过的解放区的景象,以手掌的感觉展示了他内心情感的变化。

诗人先是凄楚忧愤,转而热切期盼,对解放区寄予了民族复兴的希望。

2、作者感情的变化,具体体现在诗中一些起修饰作用的词语上,这些词语有些是消极、冷色调的,有些是积极、暖色调的,请同学们找出这些词语,并说说诗人这样写有什么表达效果。

积极暖色调词;新生、辽远、温暖、明亮、坚固、蓬勃、永恒……消极冷色调词:残损、冷、彻骨、寂寞、憔悴、阴暗……表达效果:通过对比更好地表达诗人内心深处的爱与憎。

我用残损的手掌原文朗诵稿尊敬的听众们,今天我将为大家朗诵一篇题为《我用残损的手掌》的原文。

这篇文章以一个残疾人的视角出发,描绘了他用残损的手掌创造美好的故事。

以下是我用残损的手掌原文的朗诵稿:我用残损的手掌,书写着自己的生命。

它们没有完美的指尖,没有灵活的关节,但它们却充满了力量和坚韧。

每一天,当我用这双残损的手掌握住笔,我感受到了生命的奇迹。

它们曾经被认为是无用的,但我用它们书写着我的梦想和希望。

每一次的握笔,都是我对生活的坚持和勇气的证明。

我用残损的手掌,弹奏着美妙的旋律。

它们没有完美的指法,没有灵巧的动作,但它们却能奏出动人的音符。

每一次,当我用这双残损的手掌触摸琴键,我感受到了音乐的魅力。

它们曾经被认为是无法弹奏乐曲的,但我用它们演奏着我的心声和情感。

每一次的弹奏,都是我对音乐的热爱和执着的证明。

我用残损的手掌,绘制着绚丽的画卷。

它们没有完美的笔触,没有精确的线条,但它们却能勾勒出美丽的图景。

每一次,当我用这双残损的手掌挥动画笔,我感受到了艺术的魔力。

它们曾经被认为是无法创作艺术作品的,但我用它们描绘着我的想象和创意。

每一次的绘画,都是我对美的追求和表达的证明。

我用残损的手掌,抚摸着世界的温暖。

它们没有完美的触感,没有敏锐的感知,但它们却能感受到生活的美好。

每一次,当我用这双残损的手掌触摸世界的每一个角落,我感受到了人间的真情。

它们曾经被认为是无法体验世界的,但我用它们感知着生活的细节和情感。

每一次的触摸,都是我对生命的感恩和珍视的证明。

我用残损的手掌,书写着自己的故事。

它们没有完美的外表,没有无所不能的能力,但它们却是我生命中最宝贵的财富。

每一天,当我用这双残损的手掌去感受世界,我明白了生命的真谛。

它们曾经被认为是无法成就大事的,但我用它们创造着自己的价值和意义。

每一次的付出,都是我对生命的回馈和奉献的证明。

感谢大家聆听我的朗诵,我希望通过这篇《我用残损的手掌》的原文,能够启发大家珍惜生命,发掘自己的潜能,用自己的方式创造美好。

戴望舒《我用残损的手掌》赏析《我用残损的手掌》是诗人戴望舒在侵略者的铁窗下献给祖国母亲的歌。

下面一起随店铺一起来学习戴望舒《我用残损的手掌》赏析吧!戴望舒《我用残损的手掌》赏析篇1戴望舒用深重忧郁的口吻缓缓叙述了抗日战争时期惨遭侵略者蹂躏的中国以及世世代代生活在中华大地上的饱经风霜的中国人民的悲惨命运。

我用残损的手掌/摸索这广大的土地,在敌人的黑牢里,诗人由残损的手掌展开想像,让它去摸索心目中的祖国地图。

广大的土地象征祖国,残损的手掌既是写实,又表明了诗人坚贞不屈的意志。

诗人的手掌是残损的,祖国的土地也支离破碎,诗人与祖国有着共同的命运。

侵略者的烧杀抢掠,使大地上处处废墟,人民流离失所。

诗人用残损的手掌抚过祖国支离破碎的土地,寄托着对苦难中的祖国深深的忧愤的感情。

家乡的美丽景象与现实、祖国的河山曾经的美好与现在的凄凉形成对比.我用残损的手掌深情地抚摸在敌人的铁蹄蹂躏下的祖国广大土地:这一角已变成灰烬,/那一角只是血和泥。

接着,诗人无形的手掌触到家乡一片湛蓝的湖水,现时微凉的湖水与昔日堤上繁华如锦障的美丽春光形成强烈反差,表现出诗人对敌人践踏故土的无比忧愤。

为了使诗歌表达的主题不流于肤浅狭隘,诗人想象的世界由近拉远,由北到南,从长百山的雪峰、黄河的泥沙到江南的水田、岭南的荔枝、南海的海水。

诗人选择每一地域中最典型的风景加以点染,它们既是人民的苦难与不幸的象征,又是侵略者罪恶的见证。

手指沾了血和灰,/手掌沾了阴暗两句既是对上半段的总结,又与开头三、四行遥相呼应。

诗的后半部分仍在想象的世界中展开,描绘的是与前面灾难景象形成极大反差的心中渴慕的图景:那虽是辽远的一角,但山河完整无损,没有阴暗和血污。

而是充满了温暖、光明和生机,那里是太阳,是春。

与前半部分的哀怨、忧伤的基调相比,这一部分跳动着诗人按捺不住的快乐与激动;与前半部分意象快速流动的抒情相比,后半部分则显得安静而舒缓,使这首诗在感情的哀怨与欢快上得到了完美的统一,抒情风格显得变幻多姿。

我用残损的手掌原文_我用残损的手掌阅读答案课文《我用残损的手掌》出自九年级下册语文书课本,其原文如下:【原文】我用残损的手掌摸索这广大的土地:这一角已变成灰烬,那一角只是血和泥;这一片湖该是我的家乡,(春天,堤上繁花如锦幛,嫩柳枝折断有奇异的芬芳,)我触到荇藻和水的微凉;这长白山的雪峰冷到彻骨,这黄河的水夹泥沙在指间滑出;江南的水田,你当年新生的禾草是那么细,那么软……现在只有蓬蒿;岭南的荔枝花寂寞地憔悴,尽那边,我蘸着南海没有渔船的苦水……无形的手掌掠过无限的江山,手指沾了血和灰,手掌沾了阴暗,只有那辽远的一角依然完整,温暖,明朗,坚固而蓬勃生春。

在那上面,我用残损的手掌轻抚,像恋人的柔发,婴孩手中乳。

我把全部的力量运在手掌贴在上面,寄与爱和一切希望,因为只有那里是太阳,是春,将驱逐阴暗,带来苏生,因为只有那里orG我们不像牲口一样活,蝼蚁一样死……那里,永恒的中国!【前言】《我用残损的手掌》是“雨巷诗人”戴望舒在日寇铁窗下向苦难祖国的抒怀之作。

“残损的手掌”既是写实,也是诗人坚贞不屈意志的写照。

诗歌一方面从实处着笔,描写沦陷区阴暗.表现对祖国命运的深切关注。

另一方面抒写解放区的明丽,侧重于写意,对象征着“永恒的中国”的土地,发出深情赞美。

【课文赏析】世界上美好的事物,大都具有和谐的、完整的外形,小到一片树叶,大到一座丘山,一座建筑。

但是美好的事物会遭到突然的暴力的破坏,合谐的会成为畸形,完整的会沦为残缺。

由残缺引起的对于完形的追寻和思慕,正是“残缺美”得以生成的心理机因。

用残损的手掌,“摸索这广大的土地”,实际上也已经是残损的土地,立即会引起读者一种异样的感觉,一种对于美好事物遭到破坏的惋惜痛楚感,一种形体和心灵遭到扭曲时的逆反,甚至对于自己并不残损者的所想所为的自省与自谴。

可以看到这残损手掌的触觉是何等灵敏,它对于形、质的感触,特别是对于温度的感触是何等细微:“这一片湖该是我的家乡,/我触到荇藻和水的微凉;/这长白山的雪峰冷到彻骨,/这黄河的水夹泥沙在指间滑出;”作者的爱国深情灌注于残损的手掌,使它对祖国母亲的残损的肌体感受特别敏锐,“南海没有渔船的苦水”的味道它能“蘸”得出,连“阴暗”的色彩它也能“沾”得出来。

九年级下册语文《我用这残损的手掌》优质教案五篇诗人以“残损的手掌”抚过祖国大地的形象化思绪,在想象中再现了他的家乡、长白山、黄河、江南、岭南以及天气没有亲身体验过的解放区的景象,以手掌的感觉展示了他内心情感的变化。

下面就是小编给大家带来的九年级下册语文《我用这残损的手掌》优质教案五篇,希望能帮助到大家!九年级下册语文《我用这残损的手掌》优质教案一【教学目标】知识与能力:1.识记、理解本课生字词;了解戴望舒及其诗歌创作。

2.有感情的诵读全诗,感知诗歌内容,初步理解诗中艺术形象蕴含的情感。

过程与方法:1.资料补充法了解戴望舒及其诗歌创作。

2.通过反复诵读感悟诗歌的内容,体会诵读之美。

情感、态度与价值观:体会诗人对解放区的深情向往,对祖国光明未来的盼望,培养学生坚强的性格,增强学生对现在生活的珍惜和对祖国未来的热爱之情。

【学情分析】【教学重点、难点】教学重点:了解戴望舒及其诗歌创作。

感知诗歌内容,初步理解诗中艺术形象蕴含的情感。

教学难点:通过反复诵读感悟诗歌的内容,体会诵读之美。

初步理解诗中艺术形象蕴含的情感。

突破方法:通过补充资料拉近学生与诗人的距离,进而走进诗人的内心世界。

通过多种层次的朗读把握诗歌内容,通过联想和想象再造诗歌意象,进而理解诗歌思想感情。

【教法与学法导航】教法导航:情境创设法、资料补充法、朗读法、合作交流法等。

学法导航:自主学习、合作探究、质疑法、朗读法、欣赏法。

【教学准备】教师准备:1.课前布置学生查找资料,了解诗人的创作风格及代表作品。

2.教师筛选有关作者及诗歌创作背景的资料及相关录音、视频等。

3.对课堂充分预设,积极寻找突破重难点的方法。

4.制作多媒体课件。

学生准备:1.查找戴望舒、现代诗的相关资料。

2.利用工具书,扫除字词障碍。

3.课前熟读诗歌,课堂上赏析、朗读。

【教学过程】一、情境导入:2010年的5月1日,是一个激动人心的日子。

这一天不仅是劳动节,还是上海世博会胜利开幕的日子(屏显图片)。

初三语文《我用残损的手掌》教案我用残损的手掌教案篇一今天,我要说课的题目是《我用残损的手掌》。

我准备从“教材、教法、学法、教学程序和板书设计”等几个方面来说:(一)说教材教材简析:《我用残损的手掌》是义务教育课程标准实验教科书《语文》九年级下册第一元第2课。

本课是近代诗人戴望舒在抗日战争最艰苦的1942年被捕入狱后所写的一篇诗歌,学习这篇课文有助于增强学生对现在生活的珍惜和对祖国未来的热爱之情。

教学目标:1.提高学生诗歌朗读技巧和诗歌欣赏水平。

2.体会诗人表达的思想感情,理解诗中的`艺术形象,欣赏凝练的诗歌语言。

教学重点和难点:1. 能有感情的诵读全诗,并能准确的背诵;2.体会诗歌感情色彩的变化,把握寄托诗人感情的具体形象;3.理解诗中的艺术形象寄寓诗人的情感;对比手法的运用以及表达效果。

(二)说教法教学方法:《语文课程标准》明确指出:应该注意加强学生平日诵读的评价,鼓励学生多诵读,在诵读中增强积累、发展语感、加深体验与领悟。

所以我决定本课采用诵读法。

教学手段:多媒体课件辅助教学(三)说学法学习方法:根据本节课的特点教会学生学会品味诗歌,学会有感情地诵读。

能力培养:通过本课的学习逐步培养学生朗诵诗歌的能力;培养学生热爱祖国的情感。

(四)说教学程序新课导入:通过时代背景的介绍让学生了解当时伤痕累累的中国,从而触动学生内心的情感;介绍诗人戴望舒备受摧残,在炮火纷飞的铁窗下仍铁骨铮铮、坚贞不屈,从而激发学生的爱国热情;听录音。

新知学习:1.分析“我用残损的手掌,摸索这广大的土地”, 重点分析残损、摸索、广大的土地。

2.分析诗歌的前半部分(以教师提问为总纲,串联学生的思维),在对史实了解的基础上,体会作者的创作。

紧扣文本,通过对具体词语的挖掘,体会作者的情感。

分析的过程中始终重视朗读、挖掘学生的情感体验3.分析诗歌的后半部分。

通过学生朗读、评价找出关键的、传达作者情感的词语,句子进行分析。

4.学生有感情的朗读。

《我用残损的手掌》读后感

《我用残损的手掌》是我在九年级语文下学期的课文中读到的一首现代诗歌,由著名诗人戴望舒创作。

这首诗以其深沉的情感、独特的意象和强烈的节奏感,深深地打动了我。

诗中“我用残损的手掌,摸索这广大的土地”,描绘出了一位身处困境中的诗

人,尽管他的手掌已经残损,但他依然用它去摸索、去感受那广大的土地。

这种情感与意境的结合,使我深刻地感受到了诗人对祖国的深深眷恋与忧虑。

诗人通过“残损的手掌”这一象征,表达了对祖国命运的关注与忧虑。

他描绘

了祖国在战争中遭受的创伤,用具体的意象表现出人民所受的苦难与痛苦。

这些描绘让我深感震撼,更加深入地理解了战争对国家和人民的破坏。

同时,这首诗也表达了诗人对美好事物的追求和向往。

即使身处困境,他也坚信只有祖国才能带来光明和新生,他呼吁人们要有责任感,积极向上。

这种信念和希望让我深受鼓舞,也让我更加坚定了自己的信念和追求。

此外,这首诗的艺术手法也让我印象深刻。

诗人运用了象征、隐喻等手法,使得诗歌具有更强的视觉效果和意象感。

同时,诗歌的节奏感强烈,通过反复和排比等手法强化了情感。

这种艺术手法使得诗歌更加生动有力,更加能够打动人心。

总的来说,《我用残损的手掌》是一首充满情感、思考和艺术魅力的诗篇。

它让我感受到了诗人对祖国的深深热爱和对生命的坚韧追求。

同时,它也让我思考了生命的意义和价值,让我更加珍惜和热爱自己的生活。

我相信这首诗将会成为永恒的经典,永远激励着我们去追求更加美好的未来。