反刍动物饲料利用

- 格式:ppt

- 大小:749.00 KB

- 文档页数:31

简述反刍动物利用尿素的原理及合理使用尿素的注意事项

反刍动物(如牛、羊等)利用尿素的原理是通过与胃内部的微生物共同作用,将尿素转化为氨,进而与水溶解的甘氨酸发生反应生成氨基酸和尿素。

这些氨基酸再被微生物合成为微生物蛋白质,提供给反刍动物进行消化吸收。

合理使用尿素可起到以下作用:

1. 促进微生物合成蛋白质:尿素可以提供氨,是微生物合成蛋白质的关键物质,利用尿素可增加微生物蛋白质合成和可利用蛋白质含量,改善反刍动物的饲料利用效率。

2. 调节羊瘤胃pH值:尿素能够被胃内微生物迅速利用,转化

为氨,从而提高胃内氨的浓度。

氨能与胃液中的乳酸和其他有机酸反应生成与二氧化碳一同排除体外,减少酸中毒的发生,调节羊瘤胃pH值。

3. 补充氮源:尿素能够为动物提供高效的非蛋白氮源,可以在一定程度上替代饲料蛋白质的部分需求。

然而,在使用尿素时需要注意以下事项:

1. 控制用量:尿素的使用量应根据反刍动物的品种、体重、日粮中的粗蛋白含量等因素进行科学计算和合理安排。

使用过量的尿素可能会引起尿毒症和其他健康问题。

2. 与饲料搭配使用:尿素应与高产量饲草等搭配使用,以提供足够的草料纤维和能源,促进微生物蛋白质的合成。

3. 始终提供清洁饮水:反刍动物在利用尿素时需要足够的水量,以便微生物进行代谢作用。

因此,在饲喂尿素期间应始终提供清洁的饮水。

4. 根据动物性别和成长阶段进行使用:不同性别和成长阶段的

反刍动物对尿素的利用能力和需求有所不同,应根据实际情况进行针对性的使用。

综上所述,合理使用尿素可以提高反刍动物的饲料利用效率,但需要掌握适当的使用方法和注意事项。

提高反刍动物粗饲料利用率的营养措施祁茹,赵军,孙建凤,林英庭【摘要】在反刍动物日粮中,粗饲料通常占40%~80%,甚至更高,是瘤胃微生物和宿主动物重要的营养来源。

实际生产中可通过补添适宜的营养调控瘤胃微生物区系的生长,从而提高反刍动物对粗饲料的利用效率,提高其营养价值。

本文综述了粗饲料在反刍动物中的营养作用及提高反刍动物粗饲料利用率的营养措施。

【期刊名称】中国奶牛【年(卷),期】2011(000)013【总页数】5【关键词】粗饲料;营养调控;利用率我国常规分类法中规定天然水分含量在60%以下,干物质中粗纤维含量等于或高于18%的饲料均为粗饲料,包括牧草、青干草、青贮饲料和农作物秸秆及籽实类皮壳等。

粗饲料可通过物理、化学和微生物等处理方法提高其营养价值,Cheeke 则认为包括物理和化学方法在内的粗饲料加工对其营养品质改善有限,而通过适宜的营养补添、优化瘤胃环境,从而实现反刍动物对粗饲料的最佳利用才是开发粗饲料营养潜力的根本途径[1]。

调控反刍动物利用粗饲料的营养措施有:补添氨基酸与肽、矿物元素、瘤胃氨态氮、易消化碳水化合物,供给过瘤胃蛋白、酶制剂、离子载体,应用酸碱或缓冲盐调控瘤胃的pH 值等。

1 粗饲料在反刍动物中的营养作用粗饲料最主要的营养作用是满足反刍动物对纤维素的需要。

粗饲料中的纤维素,大约有55%~95%经瘤胃微生物发酵,形成挥发性脂肪酸(VFA)、CO2和甲烷等产物。

VFA不仅为反刍动物提供能量,而且参与各种代谢,并形成产品。

此外,粗饲料还能促进反刍动物肠道消化吸收功能,维持动物健康,进而改善生产性能。

1.1 提供能量瘤胃微生物消化利用纤维的基础是可以产生纤维素酶类,借助微生物产生的糖苷酶,消化宿主动物不能消化的纤维性物质,将其降解为VFA,显著增加饲料中总能(GE)的可利用程度。

日粮纤维在瘤胃内发酵产生的VFA是反刍动物的主要能源物质,约占反刍动物吸收的可消化能的70%~80%。

1.2 控制采食量粗饲料体积大,吸水性强,有强烈的填充作用,可使动物产生饱感。

我国畜牧业产业结构调整的一个重要内容是,发展反刍动物,特别是奶牛和细毛羊的养殖。

反刍动物在消化生理上具有消化粗纤维素的特点,能够利用农作物秸秆和非蛋白氮的功能,因此,发展草食动物属于节粮性畜牧业,对于我国的国情非常有益。

反刍动物日粮中粗饲料是一种很重要、不可替代的成分,它对于保持瘤胃中微生物正常连续发酵是必需的。

一方面瘤胃微生物可以降解粗饲料,充分利用粗饲料的营养成分,合成微生物蛋白质供反刍动物生产活动使用;另一方面,反刍动物需要粗饲料刺激瘤胃和其它消化道部位进行消化活动,比如反刍活动、胃肠运动。

反刍动物饲喂粗饲料还可以降低饲料成本,充分利用大量的饲料资源。

粗饲料的营养特点国际饲料分类法与我国饲料分类法均将饲料中自然含水量低于45%、粗纤维高于18%的饲料划为粗饲料,包括青绿饲料制得的干草(粉)、脱谷收得的农副产品(秸秆、秕壳等)以及糟渣类、饼粕产物、草籽、油料籽实等。

粗饲料的最大特点就是粗纤维含量高,粗蛋白质含量差异大。

干草的粗纤维含量约为25~30%,蛋白质的含量范围为7%~20%。

秸杆秕壳类粗纤维含量范围为30%~45%,蛋白质含量在2%~8%之间。

不同干草秸秆的粗纤维、蛋白质含量及其消化率见表1。

一般禾本科秸秆的粗纤维消化率要高于豆科秸秆,例如,玉米秸粗纤维的消化率为54%,小麦秸为50%,稻草为62%,而大豆秸粗纤维的消化率只有36%。

对于秸秆而言,其营养价值取决于纤维物质的消化率的高低,所以禾本科秸秆的营养价值一般高于豆科秸秆。

对于干草而言,其营养价值的高低与其蛋白质含量密切相关,因此,豆科牧草的营养价值要高于禾本科牧草。

例如,苜蓿干草的蛋白质含量在16%~20%,大豆干草蛋白质含量为12%,而羊草蛋白质含量为7%左右。

粗饲料的另一特点是钙、磷含量丰富,各种维生素含量不等。

粗饲料中甘薯蔓含钙在1.69%以上,豆科干草和秸秆、秕壳含钙亦很高,在1.5%左右,禾本科干草和秸杆含钙较低,约为0.2~0.4%。

反刍饲料学知识点总结一、反刍动物特点1. 反刍动物的消化系统反刍动物的消化系统分为四个部分:瘤胃、网胃、食管第一部分和第二部分,这四个部分分别对应于人的胃、小肠、食管和大肠。

反刍动物的瘤胃包括瘤胃网、瘤胃壶、瘤胃皱和瘤胃网壶。

2. 反刍动物的反刍过程反刍动物会将食物先咀嚼后咽下,然后在瘤胃中进行一段时间的发酵,之后会将这些发酵好的食物再次咀嚼咽下到第二胃中进行更进一步的发酵。

3. 反刍动物对饲料的选择和利用反刍动物对饲料有一定的选择性,比如牛对青贮料、豆粕都有一定的喜好,而对于玉米秸秆和木材则不感兴趣。

另外,反刍动物对纤维素的降解能力也比较强,能够利用纤维素为主要来源的饲料。

二、反刍饲料的认识1. 反刍饲料的定义反刍饲料是指适合反刍动物的饲料,包括青贮饲料、粗饲料和浓缩饲料。

2. 青贮饲料青贮饲料是指将青草(玉米、高粱、绿豆、红豆、红提、甜玉米叶片、核桃树枝叶、杨树叶、营养价值高、鲜嫩多汁,适合青贮的饲草品种等)在新鲜状态下发酵而成的饲料。

3. 粗饲料粗饲料是指青草、干草、秸秆等植物纤维质含量高的饲料。

4. 浓缩饲料浓缩饲料是指精料、青贮饲料加料和制粑料等高蛋白、高能量及矿物质维生素等成分的料。

三、反刍饲料的成分和营养价值1. 反刍饲料的成分反刍饲料的成分主要是粗蛋白、灰分、粗纤维和粗脂肪等。

其中,粗纤维是最重要的成分之一,因为反刍动物的消化系统对纤维质的降解能力比较强。

2. 反刍饲料的营养价值反刍饲料的营养价值主要表现在其蛋白质含量和能量含量上。

对于牛来说,反刍饲料中的蛋白质含量一般在15%-18%左右,能量含量在2.5-3.5千卡/克左右。

四、反刍饲料的利用1. 反刍饲料的喂养方法反刍饲料的喂养方法主要有散料喂养和混合饲料喂养两种。

散料喂养是将各种反刍饲料分开投喂,混合饲料喂养是将各种反刍饲料混合在一起后再投喂。

2. 反刍饲料的比例反刍动物的不同生长阶段需要的反刍饲料比例也是不同的。

比如,幼牛需要更多的优质蛋白质和高能量的反刍饲料,而成年牛则需要更多的纤维质饲料。

反刍动物对含氮饲料的利用过程

反刍动物的消化系统具有特殊的结构和功能,可以有效地利用含氮饲料。

以下是反刍动物

对含氮饲料的利用过程:

1. 嚼食和咽喉阶段:反刍动物首先将含氮饲料嚼碎,形成细小颗粒,然后将其咽入食道。

2. 反刍阶段:咽喉中的食物经过储存在胃的第一部分,即瘤胃。

在瘤胃中,食物与反刍液混合,通过反复的反刍和咀嚼,食物被再次细化。

3. 瘤胃中的微生物消化阶段:在瘤胃中,存在大量的微生物,如细菌、原生动物等。

这些微生

物能够分解和发酵含氮饲料中的纤维素、半纤维素和蛋白质等复杂物质。

它们利用食物中的碳

源和氮源进行生长繁殖,并产生各种酶来分解食物。

4. 瘤胃化学消化阶段:在瘤胃中,胃液和微生物产生的酶可以将食物中的蛋白质、碳水化合物

和脂肪等物质进一步分解为更小的分子,如氨基酸、脂肪酸和简单糖。

5. 转运到其他胃部:瘤胃中的食物经过一段时间后会被转移至瘤胃的其他部分,如网胃和蓄积胃。

6. 瘤胃后阶段:在网胃和蓄积胃中,食物与胃液继续混合和消化,进一步分解和吸收其中的营

养物质。

7. 转运到小肠:最后,瘤胃部分消化的食物进入小肠,其中的营养物质将被吸收到动物的血液中。

总的来说,反刍动物通过利用微生物的协同作用和多个胃部的分工合作,能够更好地消化和利

用含氮饲料中的营养物质,从而提高饲料的利用效率。

一、蛋白质的消化吸收反刍动物真胃和小肠中蛋白质的消化和吸收与单胃动物无差异。

但由于反刍动物瘤胃中微生物的作用,使反刍动物对蛋白质和含氮化合物的消化利用与单胃动物有很大的不同。

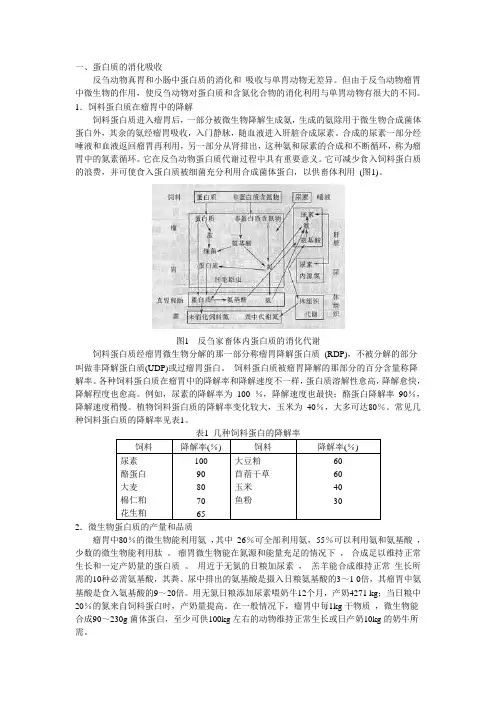

1.饲料蛋白质在瘤胃中的降解饲料蛋白质进入瘤胃后,一部分被微生物降解生成氨,生成的氨除用于微生物合成菌体蛋白外,其余的氨经瘤胃吸收,入门静脉,随血液进入肝脏合成尿素。

合成的尿素一部分经唾液和血液返回瘤胃再利用,另一部分从肾排出,这种氨和尿素的合成和不断循环,称为瘤胃中的氮素循环。

它在反刍动物蛋白质代谢过程中具有重要意义。

它可减少食入饲料蛋白质的浪费,并可使食入蛋白质被细菌充分利用合成菌体蛋白,以供畜体利用(图1)。

图1 反刍家畜体内蛋白质的消化代谢饲料蛋白质经瘤胃微生物分解的那一部分称瘤胃降解蛋白质(RDP),不被分解的部分叫做非降解蛋白质(UDP)或过瘤胃蛋白。

饲料蛋白质被瘤胃降解的那部分的百分含量称降解率。

各种饲料蛋白质在瘤胃中的降解率和降解速度不一样,蛋白质溶解性愈高,降解愈快,降解程度也愈高。

例如,尿素的降解率为100 %,降解速度也最快;酪蛋白降解率90%,降解速度稍慢。

植物饲料蛋白质的降解率变化较大,玉米为40%,大多可达80%。

常见几种饲料蛋白质的降解率见表1。

表1 几种饲料蛋白的降解率饲料降解率(%) 饲料降解率(%)尿素酪蛋白大麦棉仁粕花生粕10090807065大豆粕苜蓿干草玉米鱼粉606040302.微生物蛋白质的产量和品质瘤胃中80%的微生物能利用氨,其中26%可全部利用氨,55%可以利用氨和氨基酸,少数的微生物能利用肽。

瘤胃微生物能在氮源和能量充足的情况下,合成足以维持正常生长和一定产奶量的蛋白质。

用近于无氮的日粮加尿素,羔羊能合成维持正常生长所需的10种必需氨基酸,其粪、尿中排出的氨基酸是摄入日粮氨基酸的3~1 0倍,其瘤胃中氨基酸是食入氨基酸的9~20倍。

用无氮日粮添加尿素喂奶牛12个月,产奶4271 kg;当日粮中20%的氮来自饲料蛋白时,产奶量提高。

提高反刍动物对秸秆类饲料利用率的主要措施提高反刍动物对秸秆类饲料的利用率是当前畜牧业发展中的一个重要课题。

本文将从改良饲料质量、合理配饲、加工处理等方面,探讨提高反刍动物对秸秆类饲料利用率的主要措施。

一、改良饲料质量1.秸秆采收时机选择:要选择在秸秆的生长适期进行采收,这样秸秆的纤维素含量较高,易于反刍动物的消化吸收。

2.秸秆贮藏处理:对于采收后的秸秆,要进行干燥、储存处理,以保持其质量和营养。

可采用晾晒、堆积等方法进行贮藏处理。

3.秸秆处理技术:采用秸秆青贮、秸秆酸化处理等技术,可以提高秸秆的可溶性,使得反刍动物更容易消化吸收。

二、合理配饲1.秸秆与优质饲料混合喂养:将秸秆与优质饲料进行混合喂养,可以提高饲料的蛋白质含量,增加对反刍动物的吸引力。

2.合理配比饲料:在饲料中添加适量的维生素、矿物质等营养物质,可以增加饲料的营养价值,提高反刍动物对秸秆类饲料的利用率。

三、加工处理1.秸秆颗粒化处理:将秸秆进行颗粒化处理,可以提高其表面积,增加饲料的可溶性,使得反刍动物更容易消化吸收。

2.秸秆压块处理:将秸秆进行压块处理,可以增加饲料的密度,降低湿度,减少资源浪费,提高物料的储存性。

四、其它措施1.秸秆发酵处理:将秸秆进行发酵处理,可以增加饲料中乳酸杆菌等有益微生物的含量,促进反刍动物的消化吸收。

2.秸秆添加酶制剂:在饲料中添加适量的酶制剂,可以加速秸秆的降解,提高对反刍动物的利用率。

总之,提高反刍动物对秸秆类饲料的利用率是一个系统工程,需要从饲料质量、配饲、加工处理等多个方面进行综合考虑。

通过采取上述措施,可以有效提高反刍动物对秸秆类饲料的利用率,促进畜牧业的可持续发展。

粗饲料在反刍动物生产中的作用及应用摘要本文从粗饲料在反刍动物生产中的作用及应用两个方面进行了较为详细的讨论,为粗饲料在反刍动物日粮中的应用及开发提供了科学依据。

1 粗饲料的定义粗饲料又称粗料,是指体积大,粗纤维含量高而可消化养分含量低的一类饲料。

美国牧草牧场专门委员会(1991)定义粗饲料为:植物(不包括谷物)中可供放牧采食,也可供收获饲喂的可食部分,包括牧草、干草、青贮和嫩枝叶类秸秆等。

现代的饲料分类学中,凡粗纤维含量占干物质18%以上,消化能10.45MJ/Kg以下的饲料,统称为粗饲料,所以粗饲料的范围很广。

但总的说来它们都含有可被草食家畜瘤胃微生物消化的细胞壁成分,而且粗饲料的组成和营养价值差异也很大。

2 粗饲料在反刍动物生产中有着不可替代的作用2.1 粗饲料的营养作用粗饲料中由于木质素和硅含量较高,造成消化利用率低下。

动物本身对日粮纤维几乎不能降解,只是依赖于栖居其消化道内的微生物来实现降解。

2.1.1 提供能量瘤胃微生物消化利用纤维的基础是可以产生纤维素酶类,借助微生物产生的糖苷酶,消化宿主动物不能消化的纤维性物质,将其降解为挥发性脂肪酸,显著增加饲料中总能的可利用程度。

日粮纤维在瘤胃内发酵产生的挥发性脂肪酸是反刍动物主要能源物质。

2.1.2 控制采食量反刍动物采食量的调节以物理调节为主,化学调节为辅,饲料磨碎和颗粒化可增加采食量。

粗纤维由于体积大,吸水性强,有强烈的填充作用,使动物产生饱感。

纤维素降解产物挥发性脂肪酸也有一定的化学刺激作用,产生化学调节。

其中乙酸和丙酸对采食量影响较大,丁酸较弱。

反刍动物过食现象不明显,对苦味、酸味、咸味和甜味很敏感,利用这一特点配制日粮时,可合理利用某些饲料。

2.1.3 粗饲料的消化率消化率是评定饲料营养价值的基础,由此可见,秸秆的NDF多在75%-80%。

而有机物的瘤胃消化率只有35%-45%。

这就是秸秆饲料营养价值过低的主要原因。

秸秆单独饲喂时,随意采食量很低,动物能采食的养分往往满足不了维持需要。

反刍动物饲料营养学的研究与应用反刍动物是指那些具有第二胃的动物,比如牛、羊、马等。

在过去的几十年里,随着畜牧业越来越发达,越来越多的反刍动物开始被人们饲养。

因此,反刍动物饲料营养学的研究与应用就显得尤为重要。

反刍动物的体内有着多个胃室,不同的胃室有不同的功能。

其中,第二胃是反刍动物最重要的消化器官之一。

第二胃通过微生物的发酵作用,将粗畜草转化为土豆和黄油。

这种发酵作用的益处在于反刍动物可以从粗畜草中摄取更多的能量,同时还可以消化和吸收更多的维生素和矿物质。

因此,如何为反刍动物配制科学合理的饲料,成为人们的研究和关注的焦点。

在近几十年的研究中,人们探究了各种各样的反刍动物饲料,包括小麦草、紫花苜蓿、玉米饼等。

不同的饲料有不同的特点,在选择饲料时需要考虑反刍动物的肠道形态、胃容量的大小、能量与蛋白质含量的比例等诸多因素。

同时,不同饲料的营养成分也会影响反刍动物的生长和健康状况。

因此,仔细的选择和配比饲料对于反刍动物的健康和生长至关重要。

除此之外,反刍动物饲料营养学的研究还包括了饲料添加剂的应用。

例如,为了增加反刍动物的饲料摄取量和生长速度,人们尝试使用了各种各样的饲料添加剂,包括抗生素、生长激素、微生物酵素和活性代谢产物等。

这些添加剂在适当的使用下可以提高反刍动物的生产效益,然而过量使用的负面影响也经常引起人们的关注。

总的来说,反刍动物饲料营养学是一个非常重要的领域,它对于畜牧业的持续发展起着关键作用。

未来,人们还需要更加深入和系统地研究反刍动物饲料的营养学,开发更为科学和可持续的饲料系统,从而实现反刍动物和畜牧业的长期发展。

提高反刍动物对粗饲料采食量和利用率研究粗饲料在反刍动物全价日粮中所占比例较高,达50%~80%,甚至更高,粗饲料品质在反刍动物生产中占有重要地位,同时左右着精料补充料给量与营养作用的发挥,最终影响生产者的经济效益(王旭,2003)。

如何对粗饲料进行合理搭配,使粗饲料资源得到充分开发利用,对于解决反刍动物规模化及标准化饲养具有非常重要的意义。

据报道,由于组合效应可引起饲料消化率升高或降低,如何最大限度发挥饲料间的正组合效应,避免负组合效应,实现日粮配制最优化,从而提高饲料利用率和家畜生产潜力,不但具有重要的学术价值及经济价值,还具有深远的现实意识。

1 日粮组合的概念与意义研究发现,粗饲料间以不同形式和比例组合互作,可以导致动物对某一种组合日粮的采食量或消化利用率的变化。

19世纪末,德国科学家发现饲粮中过高的淀粉会阻碍干草消化,这是最早的关于组合效应的报道。

Forbes等(1931)首次提出混合饲料的非加性效应或组合效应,有学者报道用不同原料组成的饲料饲喂反刍动物时,其表观消化率必定不等于各个原料的表现消化率加权值之和。

MOULD等(1983)以饲粮中可利用能值或消化率的实测值与各饲料组分加权估算值之间的差异作为衡量饲料组合效应的唯一指标,这种对饲料间组合效应的理解局限于“非加性”概念。

卢德勋(2000)指出,饲料组合效应的实质是来自不同原料的营养物质、非营养物质以及抗营养物质之间互作的整体效应,根据利用率或采食量等指标分为“正组合效应”“负组合效应”和“零组合效应”3种类型:(1)当饲料间整体互作使日粮内某种养分的利用率或采食量指标高于各个原料原来数值的加权值时,称为“正组合效应”。

Siliva等(1989)试验表明,在大麦秸秆饲粮中补充甜菜渣和少量鱼粉时,能显著提高动物对秸秆的消化率和采食量。

(2)当饲料间整体互作使原料某种养分的利用率或采食量低于其加权值之和时,称为“负组合效应”。

最典型的负组合效应例子,是将大量含糖或淀粉饲料与秸秆混合饲喂,秸秆中粗纤维消化率会下降(姚军虎,1994),其主要发生原理是,瘤胃细菌分解大量淀粉和糖时,很快将其发酵成有机酸,逐渐形成了酸性环境,从而阻碍了纤维素分解。

反刍动物剩料浪费问题1. 引言反刍动物是一类具有特殊消化系统的哺乳动物,包括牛、羊、鹿等。

它们能够通过反刍来有效地消化植物纤维素,并将其转化为能量和营养物质。

然而,由于养殖业的发展和人类消费习惯的改变,反刍动物剩料浪费问题日益严重。

本文将探讨该问题的原因、影响以及可能的解决方案。

2. 剩料浪费的原因2.1 养殖业规模扩大近年来,随着人口增长和经济发展,养殖业规模不断扩大。

大量反刍动物被用于生产肉食品,导致了剩料浪费问题的加剧。

在养殖过程中,部分饲料会被畜禽排泄或者未被完全消化吸收,形成剩料。

2.2 饲养管理不善一些农民在饲养管理方面存在不足,例如饲料投放过多或者不合理、饮水设施不完善等。

这些问题导致了剩料的浪费,同时也增加了环境污染的风险。

2.3 消费习惯的改变随着人们生活水平的提高和饮食结构的变化,肉类消费量不断增加,尤其是对于牛肉和羊肉的需求。

为了满足市场需求,养殖业规模进一步扩大,导致了剩料浪费问题的加剧。

3. 剩料浪费带来的影响3.1 资源浪费剩料本质上是一种资源浪费。

在养殖过程中,大量饲料被排泄或者未被完全消化吸收,这意味着人们投入了大量资源但未能得到充分利用。

这不仅对农民造成经济损失,也对社会资源造成浪费。

3.2 环境污染剩料堆积会产生恶臭、吸引苍蝇和传播疾病等问题,并且可能渗入地下水中导致水质污染。

此外,在反刍动物排泄物中含有大量氮、磷等营养物质,如果排泄物处理不当,则容易导致水体富营养化,引发藻类过度生长等环境问题。

3.3 生态平衡受到威胁反刍动物在自然生态系统中起着重要的角色,它们能够帮助植物繁殖、土壤肥沃和碳循环。

然而,由于剩料浪费问题的存在,反刍动物数量过多或者过少都会对生态平衡产生不利影响。

4. 解决方案4.1 饲养管理的改进农民在饲养管理方面应加强培训和指导,提高对饲料投放量和饮水设施的合理控制。

合理的饲喂量可以减少剩料的产生,并提高反刍动物的健康状况。

4.2 剩料资源化利用剩料可以被用于生产有机肥料或者发酵饲料。