报告文学:交叉的新闻和文学

- 格式:ppt

- 大小:1.05 MB

- 文档页数:35

试论报告文学的新闻性和文学性内容提要:报告文学是新闻和文学的联姻,它是介乎新闻和文学之间的一种双向边缘文体。

报告文学既不是完全同于新闻报道,也不完全同于文学创作,它兼有新闻与文学的两种特性。

真实是报告文学的生命;运用形象思维,利用典型形象说话则是报告文学的必由之路。

必须在真实性的基础上达到文学形象化与典型化,并做到新闻真实性与文学的形象化、典型化的辩证统一。

关键词:报告文学新闻性文学性真实形象化典型化一、什么是报告文学报告文学是Reportage的译语,是从外语而新造的术语。

对于报告文学的定义,历来学术界都有些不同的看法。

美国《韦伯斯特大辞典》对“reportage”(报告文学)与动词“report”(报道)两词诠释为:reportage:指这类作品——对于直接观察过、或者有文件资料认真地记载下来的事件和场面,给以真实的、详细的描述。

Report:注意写出……有新闻价值的方面或发展。

《辞海》中解释为:散文的一种。

是文艺性通讯、速写、特定等总称;是文学创作中的“轻骑兵”。

直接取材于现实生活中具有一定典型意义的真人真事,经过适当的艺术加工、但不能虚构,迅速及时地表现出来,发挥社会作用。

以上两种看法,都强调了报告文学文学性与新闻性这两个最基本特征。

但从报告文学的历史发展来看,上述的定义显然是涵盖不了,有的甚至是错误的。

现在有一种观点大家较认可:报告文学是用一定的文学审美手段与政论方法真实、及时、形象、有针对性地报道具有特殊传播价值体裁的样式。

在主体分类属性上,报告文学是一种文学体裁;在主体属性上,报告文学是新闻性、文学性与政论性的统一。

本文将对报告文学的文学性与新闻性作重点论述。

二、报告文学的新闻性与文学性关系溯源关于报告文学是新闻起源论还是文学起源论早有争论。

刘白羽同志认为报告文学“自古以来就在中国文学中占有重要位置。

……诸如《左传》、《史记》……”(1)。

可以看出,刘白羽认为报告文学是由中国古代文学起源的。

报告文学的作用

报告文学是一种介乎于新闻报道和文学作品之间的文体,它以真实的事件和现实的人物为基础,通过细致的观察和描写,展现社会现象和人性故事。

报告文学的作用主要体现在以下几个方面:

1. 记录历史:报告文学通过对真实事件和人物的描写,记录下了一段段真实的历史。

它不仅可以对历史事件进行准确的再现,还可以提供细节和背后的故事,从而使读者更加深入地了解历史的背景和内涵。

2. 传递信息:与纯粹的新闻报道相比,报告文学更加注重细节和人物的描写,能够更好地传递信息。

它通过真实的故事和生动的描写,使读者能够更加深入地了解事件的来龙去脉,体验其中的情感和思考。

3. 呈现社会:报告文学是对社会现象和人性故事的观察和描写,通过对社会细节的还原和分析,揭示出社会问题和现象的本质。

它能够通过个体的叙述和生活细节,展现社会的多样性和复杂性,引发读者对社会现状的思考和讨论。

4. 唤起共鸣:报告文学常常以人物的命运和故事为线索,通过细腻的描写和真实的情感,让读者产生共鸣。

它能够揭示人性的复杂性和对人性的思考,引发读者对自己内心世界的反思和感悟。

5. 提升叙事艺术:报告文学追求真实性和艺术性的结合,注重

情节的构建和叙事的流畅性。

它通过细腻的描写和多角度的叙述,丰富了叙事的方式和技巧,提高了作品的艺术性和可读性。

总体而言,报告文学以真实的事件和人物为基础,用文学的方式来展现生活的瞬间和社会的面貌。

它的作用不仅仅是介绍事实和记录历史,更是通过艺术的手法引发读者的思考和共鸣,促使社会的进步和变革。

新闻与文学的区别之新闻叙事与文学叙事的差别新闻与文学,这两种有着各自发展轨迹和历史的两种文体,近来又出现了相互交融的争议。

为了让这两种肩负不同使命的文体保持自己的纯洁性,为其划清泾渭的学者很多。

然而随着受众媒介素养的提升,社会对文学和新闻的需求开始显现出新的特点,也有很多呼声要求两种文体取长补短。

因此,厘清它们的差异,把握它们的基本目的和原则对于我们深入理解新闻与文学大有裨益。

80年代中期,叙事学理论开始被逐步介绍到中国,特别是杰姆逊在北大的演讲,带来了中国叙事学的繁荣。

从新闻叙事角度研究新闻以及新闻与文学的差别,成为又一有效手段。

一、叙事目的的差异在《新闻叙事学》里认为,“叙事是一种思维和表述方式,它能够引领我们认识和理解这个世界。

新闻正是利用“叙事”的方式将“事实”这个本源进行传递和表述,从而影响人的价值观。

新闻叙事策略是为了完成叙事行为,达到一定的叙事效果而使用的话语构建策略。

”新闻的叙事目的,简单来说,就是将事实进行传递,获得一定的传播效果。

因而,新闻叙事在视角、叙事模式、叙事速度的选择上,均以传播效果、和新闻价值实现的最大化为目标。

在这一追求中,无论不断更新的新闻报道手段有了多少文学化的趋向,新闻的真实性始终是其底线。

而这一目的又统摄了新闻的叙事表达,整个叙事框架都将围绕着新闻“事件”来展开。

文学叙事从来不标榜自己的叙事“真实”。

它选择的叙事模式,在根本上是为了表达作者的主观情感,而不是围绕某一件事件,努力还原其真实面孔。

虽然,同新闻一样,文学作品中的人物、事件也来自实实在在的社会生活,但是作者可以为了达到某种效果对事实本身修改加工,或者大胆想象。

“事件”本身的修辞作用,是不言而喻的。

所以,在文学作品里,呈现的“事实”并不是叙事的目的,而是作者主体意识的载体,是作品抒情主体的主体意识的承载者。

二、叙事文体的差异在叙事学里,叙事有三种形态:文学叙事、历史叙事、新闻叙事。

文学叙事是种“艺术叙事”。

报告文学的写法报告文学是散文的一种,介于新闻报道和小说之间,兼有新闻和文学的特点的散文。

报告文学是运用文学艺术,真实、及时地反映社会生活事件和人物活动的一种文学体裁。

以下是我能网WTT为大家带来的关于报告文学的写法,以供大家参考!报告文学的写法报告文学“它是介于调查报告与短篇小说之间的一种文体”(高尔基语),是新闻与文学相融汇的产物。

因此它兼有新闻与文学的共同特点。

它是在真人真事的基础上,采用文学手法来表现的新型文体。

它严格地忠于事实,形象地再现生活,是意识的向导,是时代的航标,文学园地里的又一奇葩。

报告文学的艺术特征是:一、严格的真实性。

报告文学是一种写事纪实的文学形式。

它是以文学手法进行写作,但必须遵循事实,不许虚构。

这种艺术形式正如别林斯基说的,“艺术是现实的复制,从而艺术的任务不是修改,不是美化生活而是显示生活的实际存在的样子”。

可见,报告文学的内容必须源于事实,毕肖事实,始终保持严格的真实性。

二、鲜明的时代性。

古人云:“文变染呼世情;兴废系乎时序”(刘勰《文心雕龙》)。

报告文学之所以有顽强的生命力,关键就在于它适应时代的需求。

它所报道的内容是社会现实,是时代的精神,因此人们称它是时代的号角。

三、动人的艺术性。

报告文学既然是文学样式的新型文体,它本身就必须具备文学作品的某些特征,这就是我们常说的文学性。

它以文学的语言塑造形象,生灵活现地展示真实的社会生活,这就是报告文学的艺术特征。

四、精当的政论性。

这种体裁允许作者发表真知灼见,就是说它不仅纪实,还可以议论,但要尊重事实,缘事而发,注意导向与格调。

这种格调高雅又富远见的精当议论,如果运用得当可为报告文学增添无限色彩。

报告文学的选材:报告文学的选材是十分考究的,不是什么样的题材都可以写成报告文学的,消息的题材只能写成消息,小故事的题材只能写成小故事,通讯的题材只能写成通讯,而只有那些本身具备了报告文学特点的题材,方可写成报告文学。

那么报告文学的题材都有什么特殊性呢?我当年采写的《生命丰碑照人间》(一九九八年六月),之所以能荣获全国报告文学一等奖,绝非是写作水平的因素,相反我的写作水平并不高,只是在选材上抓住了三大特性:一、导向性。

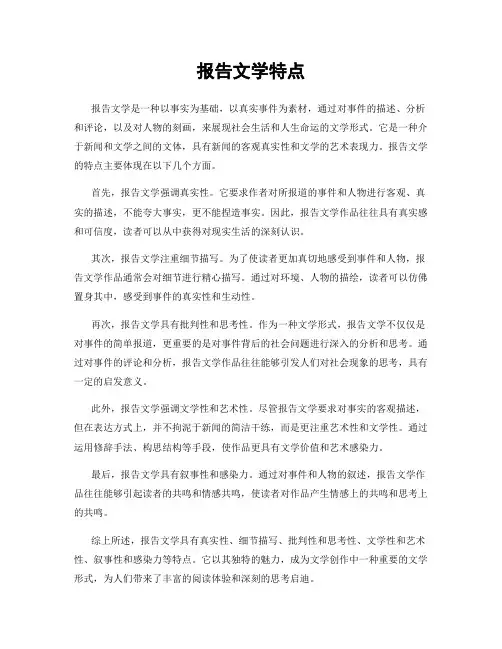

报告文学特点报告文学是一种以事实为基础,以真实事件为素材,通过对事件的描述、分析和评论,以及对人物的刻画,来展现社会生活和人生命运的文学形式。

它是一种介于新闻和文学之间的文体,具有新闻的客观真实性和文学的艺术表现力。

报告文学的特点主要体现在以下几个方面。

首先,报告文学强调真实性。

它要求作者对所报道的事件和人物进行客观、真实的描述,不能夸大事实,更不能捏造事实。

因此,报告文学作品往往具有真实感和可信度,读者可以从中获得对现实生活的深刻认识。

其次,报告文学注重细节描写。

为了使读者更加真切地感受到事件和人物,报告文学作品通常会对细节进行精心描写。

通过对环境、人物的描绘,读者可以仿佛置身其中,感受到事件的真实性和生动性。

再次,报告文学具有批判性和思考性。

作为一种文学形式,报告文学不仅仅是对事件的简单报道,更重要的是对事件背后的社会问题进行深入的分析和思考。

通过对事件的评论和分析,报告文学作品往往能够引发人们对社会现象的思考,具有一定的启发意义。

此外,报告文学强调文学性和艺术性。

尽管报告文学要求对事实的客观描述,但在表达方式上,并不拘泥于新闻的简洁干练,而是更注重艺术性和文学性。

通过运用修辞手法、构思结构等手段,使作品更具有文学价值和艺术感染力。

最后,报告文学具有叙事性和感染力。

通过对事件和人物的叙述,报告文学作品往往能够引起读者的共鸣和情感共鸣,使读者对作品产生情感上的共鸣和思考上的共鸣。

综上所述,报告文学具有真实性、细节描写、批判性和思考性、文学性和艺术性、叙事性和感染力等特点。

它以其独特的魅力,成为文学创作中一种重要的文学形式,为人们带来了丰富的阅读体验和深刻的思考启迪。

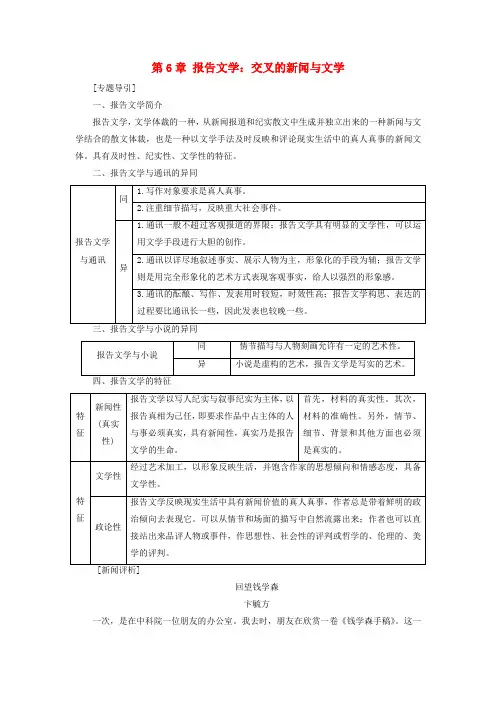

第6章报告文学:交叉的新闻与文学[专题导引]一、报告文学简介报告文学,文学体裁的一种,从新闻报道和纪实散文中生成并独立出来的一种新闻与文学结合的散文体裁,也是一种以文学手法及时反映和评论现实生活中的真人真事的新闻文体。

具有及时性、纪实性、文学性的特征。

二、报告文学与通讯的异同回望钱学森卞毓方一次,是在中科院一位朋友的办公室。

我去时,朋友在欣赏一卷《钱学森手稿》。

这一套手稿,分两卷,五百多页,是从钱学森早期的手稿遴选出来的。

我拿过来翻了翻,与其说是手稿,不如说是艺术品。

无论中文、英文,大字、小字,计算、图表,都工工整整,一丝不苟,连一个小小的等号,也长短有度,中规中矩。

钱学森的手稿令我想到王羲之的《兰亭集序》、张择端的《清明上河图》,进而想到他的唯美人格。

如是我闻:在美国期间,钱学森仅仅为了解决一道薄壳变形的难题,研究的手稿就累积了厚厚一大摞,在工作进展到五百多页时,他自我感觉是:“不满意!”直到八百多页时,才长舒一口气。

他把手稿装进牛皮纸信封,在外面标明“最后定稿”,继而觉得不妥,又在旁边添上一句:“在科学上没有最后!”对我来说,印象最为深刻的,是他如下的几句老实话。

回顾学生时代,钱学森明白无误地告诉人们:“我在北京师大附中读书时算是好学生,但每次考试也就是八十多分;我考去上海交大,并不是第一名,而是第三名;在美国的博士口试成绩也不是第一等,而是第二等。

”八十多分,第三名。

第二等,这哪里像公众心目中的天才?然而,事实就是事实,钱学森,没有避讳,倒是轮到世人惊讶,因为他们已习惯了把大师的从前和卓越、优异画等号。

钱学森的天才是不容置疑的。

麻省理工的学子曾对他佩服不已。

有一回,钱学森正在黑板上解一道十分冗长的算式,有个学生问了另一个与此题目无关、但也十分困难的问题,钱学森起初不予理会,继续在四个十英尺长、四英尺宽的黑板上写满了算式。

“光是能在脑袋中装进那么多东西,就已经够惊人了,”一位叫作哈维格的学生回忆,“但是更令我们惊叹的是,他转过身来,把另一个复杂问题的答案同时也解答出来!他怎么能够一边在黑板上计算一个冗长算式,而同时又解决另一同样繁复的问题,真是令我迷惑不解!”天才绝对来自于勤奋。

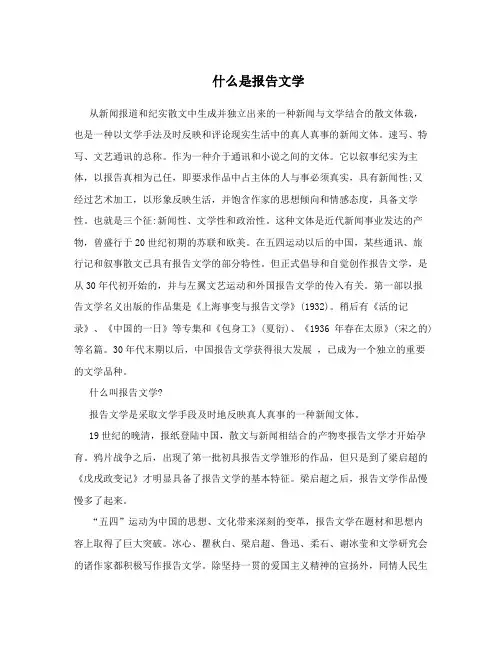

什么是报告文学从新闻报道和纪实散文中生成并独立出来的一种新闻与文学结合的散文体裁,也是一种以文学手法及时反映和评论现实生活中的真人真事的新闻文体。

速写、特写、文艺通讯的总称。

作为一种介于通讯和小说之间的文体。

它以叙事纪实为主体,以报告真相为己任,即要求作品中占主体的人与事必须真实,具有新闻性;又经过艺术加工,以形象反映生活,并饱含作家的思想倾向和情感态度,具备文学性。

也就是三个征:新闻性、文学性和政治性。

这种文体是近代新闻事业发达的产物,曾盛行于20世纪初期的苏联和欧美。

在五四运动以后的中国,某些通讯、旅行记和叙事散文已具有报告文学的部分特性。

但正式倡导和自觉创作报告文学,是从30年代初开始的,并与左翼文艺运动和外国报告文学的传入有关。

第一部以报告文学名义出版的作品集是《上海事变与报告文学》(1932)。

稍后有《活的记录》、《中国的一日》等专集和《包身工》(夏衍)、《1936年春在太原》(宋之的)等名篇。

30年代末期以后,中国报告文学获得很大发展,已成为一个独立的重要的文学品种。

什么叫报告文学?报告文学是采取文学手段及时地反映真人真事的一种新闻文体。

19世纪的晚清,报纸登陆中国,散文与新闻相结合的产物枣报告文学才开始孕育。

鸦片战争之后,出现了第一批初具报告文学雏形的作品,但只是到了梁启超的《戊戌政变记》才明显具备了报告文学的基本特征。

梁启超之后,报告文学作品慢慢多了起来。

“五四”运动为中国的思想、文化带来深刻的变革,报告文学在题材和思想内容上取得了巨大突破。

冰心、瞿秋白、梁启超、鲁迅、柔石、谢冰莹和文学研究会的诸作家都积极写作报告文学。

除坚持一贯的爱国主义精神的宣扬外,同情人民生活疾苦、揭露帝国主义和封建军阀罪恶、寻求中国出路、赞扬苏俄革命、表现北伐革命等思想内容更多地表现在他们的作品中。

作者们多以亲身经历的事件为素材,作品的抒情性大为增强。

到这时,作者们尚没有文体的自觉性,“报告文学”这一名词直到1930年才正式被引进。

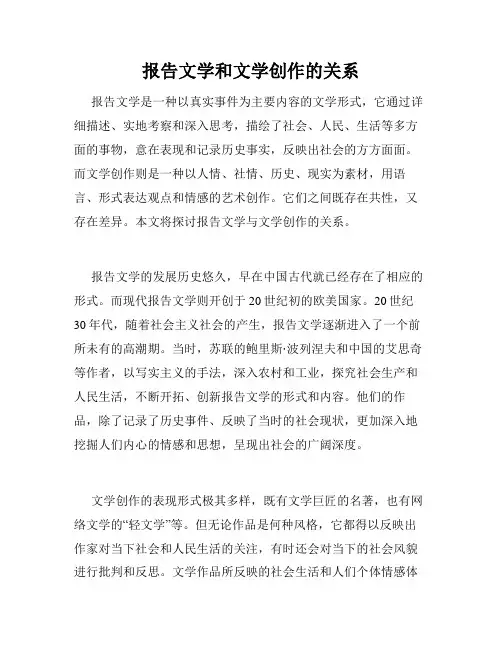

报告文学和文学创作的关系报告文学是一种以真实事件为主要内容的文学形式,它通过详细描述、实地考察和深入思考,描绘了社会、人民、生活等多方面的事物,意在表现和记录历史事实,反映出社会的方方面面。

而文学创作则是一种以人情、社情、历史、现实为素材,用语言、形式表达观点和情感的艺术创作。

它们之间既存在共性,又存在差异。

本文将探讨报告文学与文学创作的关系。

报告文学的发展历史悠久,早在中国古代就已经存在了相应的形式。

而现代报告文学则开创于20世纪初的欧美国家。

20世纪30年代,随着社会主义社会的产生,报告文学逐渐进入了一个前所未有的高潮期。

当时,苏联的鲍里斯·波列涅夫和中国的艾思奇等作者,以写实主义的手法,深入农村和工业,探究社会生产和人民生活,不断开拓、创新报告文学的形式和内容。

他们的作品,除了记录了历史事件、反映了当时的社会现状,更加深入地挖掘人们内心的情感和思想,呈现出社会的广阔深度。

文学创作的表现形式极其多样,既有文学巨匠的名著,也有网络文学的“轻文学”等。

但无论作品是何种风格,它都得以反映出作家对当下社会和人民生活的关注,有时还会对当下的社会风貌进行批判和反思。

文学作品所反映的社会生活和人们个体情感体验,既能概括性地表达,也可以通过细节表现。

在当代文学中,像张炜、李靖宇、韩松等一批年轻作家,在其作品中或论述某些社会事件,或剖析某些文化现象,既有一定的复杂度,同时充满未来的想象力,让人在思考当下的同时,也认识到了未来的可能性。

报告文学与文学创作在内容和创作方式上的某些相似之处,导致二者之间有一定的交叉点。

首先,报告文学和文学创作都是借助语言表达人们的情感、认知和创造力的手段。

其次,两者都涉及到了真实生活的许多因素,尤其是对社会生活的思考和把握,对于历史的反思,对于未来的憧憬等等。

但相反地,它们也有着诸多的不同之处,主要体现在以下几个方面。

第一,报告文学更注重事实真实性,反映出的社会生活和人民生活是专业调查研究的结果,其成果也往往具有很强的统计和调研支持,具有一定的权威性。

新闻和报告文学

报告文学

报告文学,指的是通过真实生活事例反映社会生活的文学作品。

这类文学作品通常通过观察、记录、采访等方式,收集与反映社

会各个方面的真实情况,如政治、经济、文化、科技等等。

报告

文学的形式多种多样,可以是新闻报道、记实文学、案例报告、

纪实小说等等。

报告文学作品通常反映社会各个方面的真实情况,对于社会的

发展与进步具有重要的推进作用。

通过亲身的采访、观察及反映

等方式,报告文学揭露了社会深层次的问题,推动社会公正、合理、和谐的发展。

一些著名的报告文学作品,如《沉思录》、《季羡林的一生》等,反映了许多社会热点问题,影响了社会的进步与发展。

同时,通过这些著作的推广,报告文学也获得了广泛的认可和发展。

此外,报告文学的出现也使得文学和新闻的界限变得模糊起来。

新闻与报告文学都关注社会的现实与问题,而报告文学则更强调

文学性和艺术性。

因此,在创作报告文学作品时,需要结合文学创作和新闻报道的要求,注重事实性与艺术性的统一。

总之,报告文学在反映社会现实、推动社会发展、延伸文学创作等方面发挥着重要的作用。

在今天,我们需要更多的人来从事报告文学创作和研究,使其更好地服务于社会进步与发展。

报告文学模式报告文学,应当正名为“文学报告”或者“文学新闻”,是一种以文学手法及时反映和评论现实生活中真人真事的新闻文体。

作为一种介于通讯和小说之间的文体,它的特点是新闻性、文学性和政论性。

(1)新闻性,是最基本的特点,其核心是科学的真实准确,而不能象文学作品那样追求作者心理表现的艺术真实。

报告文学反映和推动现实的功能建立在真实的基础上。

读者阅读的目的是扩大认识。

真实的事件和人物对读者产生的亲切感、参与感和冲击力,是重视虚构的作品所无法比拟的。

这是报告文学经常产生轰动效应,社会作用比较直捷的根源。

新闻性还讲究时效,即满足广大读者心理上的近切需要。

(2)文学性,是显著但不是本质的特点。

报告文学多种表达方式共用,叙述和描写并重,在既不虚构又不夸张的前提下,对大量材料进行巧妙的概括和提炼,运用形象的语言、精巧的结构,也可以适当运用曲折的情节,并采用各种文学艺术手法反映社会上的人物和事件。

文学性首先体现在形象性上,报告文学既需要直接诉诸读者,就是说寓报告于文学,又吸收了不少文艺的表现手法和艺术技巧。

为了更好地刻划人物形像,报告文学吸取小说的表现手法最为明显,诸如性格刻划、心理描写、环境渲染、细节铺陈等。

然而,由于思想与哲理表露的强度,由于外在观察更多和写作发表更快,报告文学仍不是文学作品,在个体生命的内在体验及艺术表现的执着追求上还需提高,以赢得独立的艺术生命和品格。

(3)政论性。

这是报告文学的灵魂,是水平和价值的决定性因素。

报告文学实际上是一种强有力的特殊宣传工具,以明显的社会作用为目的。

作为时代产物的报告文学,应当强烈地体现时代精神,把具体事实放在全中国全世界的大局中衡量,反映当代人民的意志、愿望和要求。

以徐迟的《歌德巴赫猜想》为代表的一批科技报告文学理直气壮地为长期受歧视、受迫害的研究自然科学的知识分子歌功颂德,揭露了“文革”给国家和人民带来的创伤。

在以真理标准讨论为中心的思想解放中,反思历次政治运动的报告文学还探寻到我国传统文化思想观念,闪耀着现代思想的锋芒,启迪了民族的心智。

新闻与报告文学概述新闻和报告文学是两种常见的文体形式,它们在传播信息、记录历史和表达观点等方面发挥着重要的作用。

本文将分别从定义、特点和应用方面对新闻和报告文学进行介绍,并探讨它们之间的异同点。

新闻定义新闻是指通过报纸、电视、广播等媒体向公众传达的事实真相。

它通常具有及时性、客观性和公共性等特点,旨在向读者提供客观的报道和信息。

新闻除了报道事件、事实等内容以外,还包括对事件的分析和评论。

特点新闻具有以下特点:1.及时性:新闻要求尽可能及时地向公众传达消息,以满足读者的信息需求。

2.客观性:新闻要求报道客观真实的事实,避免个人观点和情感色彩的介入。

3.公共性:新闻是公共信息,它关系到公众的利益和社会的稳定。

4.简洁性:新闻要求言简意赅,尽量用简洁的语言表达出信息的核心。

5.多平台传播:新闻可以通过多种媒体平台传播,如报纸、电视、广播、互联网等。

应用新闻的应用非常广泛,它在以下几个方面发挥着重要作用:1.传播信息:新闻是人们获取信息的重要途径,通过新闻可以了解到社会、政治、经济等方面的最新动态。

2.记录历史:新闻记录了人类社会的发展和变革,成为了后人了解历史的重要依据。

3.提醒警惕:新闻可以及时地向公众传达风险和危机,提醒人们注意安全和防范风险。

4.影响舆论:新闻报道有助于塑造公众的舆论观点,对社会、政府和企业等产生影响。

5.增加娱乐性:新闻不仅提供了信息,还可以为读者带来娱乐和消遣。

报告文学定义报告文学是一种以真实事件、人物经历为基础的文学形式,它通过文学手法和叙事方式对这些事件和经历进行再创作和表达。

报告文学通常是以记者或作者亲自参与、观察和体验的方式进行创作,力求还原事实的真实性和情感的真实性。

特点报告文学具有以下特点:1.真实性:报告文学基于真实事件和人物,力求还原事实的真实性和真相的真实性。

2.叙事性:报告文学注重叙事的艺术性,通过文学手法和表现方式增强作品的艺术性和文学性。

3.主观性:报告文学在还原事实的基础上,允许作者的主观情感和观点的体现,与新闻的客观性有所区别。

报告文学报告文学,文学体裁的一种,从新闻报道和纪实散文中生成并独立出来的一种新闻与文学结合的散文体裁,也是一种以文学手法及时反映和评论现实生活中的真人真事的新闻文体。

具有及时性、纪实性、文学性的特征。

我国从晚清开始出现报告文学。

基本简介报告文学是一种在真人真事基础上塑造艺术形象,以文学手段及时反映现实生活的文学体裁。

根据茅盾先生的解释是:报告文学(REPORTAGE)是散文的一种,介乎于新闻报导和小说之间,也就是兼有新闻和文学特点的散文,运用文学语言和多种艺术手法,通过生动的情节和典型的细节,迅速地,及时地“报告”现实生活中具有典型意义的真人真事,往往像新闻通讯一样,善于以最快的速度,把生活中刚发生的事件及时的传达给读者大众。

题材既是发生的某一件事,所以“报告”有浓厚的新闻性;但它跟报章新闻不同,因为它必须充分地形象化。

必须将“事件”发生的环境和人物活生生地描写出来,读者便如同亲身经验,而且从这具体的生活图画中明白了作者所要表达的思想。

”(茅盾《关于报告文学》)报告文学简单地说就是运用文学艺术形式真实、及时地反映社会生活事件和人物活动的一种文学体裁,具有“文学轻骑兵”的作用。

特征是写真纪实报告文学兼有文学性、新闻性和政论性三种特点发展历史19世纪的晚清,报纸登陆中国,散文与新闻相结合的产物。

报告文学才开始孕育。

鸦片战争之后,出现了第一批初具报告文学雏形的作品,但只是到了梁启超的《戊戌政变记》才明显具备了报告文学的基本特征。

梁启超之后,报告文学作品慢慢多了起来。

"五四"运动为中国的思想、文化带来深刻的变革,报告文学在题材和思想内容上取得了巨大突破。

冰心、瞿秋白、梁启超、鲁迅、柔石、谢冰莹和文学研究会的诸作家都积极写作报告文学。

除坚持一贯的爱国主义精神的宣扬外,同情人民生活疾苦、揭露帝国主义和封建军阀罪恶、寻求中国出路、赞扬苏俄革命、表现北伐革命等思想内容更多地表现在他们的作品中。