第七章气候与农业气候

- 格式:ppt

- 大小:6.46 MB

- 文档页数:101

中国的气候带与农业发展中国位于东亚大陆,拥有广袤的土地面积和多样化的自然环境。

这种自然环境为中国的农业发展提供了丰富的条件和机遇。

中国的气候带分布广泛,不同气候带对农作物的种植和农业发展产生了显著的影响。

本文将探讨中国的主要气候带与农业发展之间的关系。

首先,中国的气候带可以被分为亚热带、温带和寒带三个主要区域。

亚热带气候带位于南部地区,年平均温度较高,降水充沛。

这种气候适宜种植水稻、茶叶、柑橘等耐热作物。

亚热带地区的农业发展以农作物种植为主,对于丰富中国的粮食供应起着重要的作用。

温带气候带主要分布在华北平原、东北地区和包括长江流域在内的中部地区。

温带气候带的冬季较长且寒冷,夏季短暂而炎热,降水相对较少。

这种气候条件适宜种植小麦、玉米、大豆等粮食作物,以及蔬菜、水果等园艺作物。

同时,温带气候带还适宜养殖畜牧业的发展,如肉牛、奶牛、猪等的饲养。

温带气候带的农业发展对于中国的粮食安全和畜牧业产业起到了至关重要的支撑作用。

最后,寒带气候带主要分布在中国的北方地区,其特点是严寒和干燥。

这种气候条件限制了农作物的种植,但适宜发展畜牧业,如养殖毛皮动物和牛羊等。

寒带气候带的农业发展主要以畜牧业为主导,为当地居民提供了重要的经济来源。

除了上述主要的气候带,中国还存在一些特殊的气候区域,如西南地区的亚热带高原气候和西北地区的干旱气候。

这些特殊的气候条件对当地的农业发展也产生了显著的影响。

亚热带高原气候适宜种植水稻、茶叶等作物,同时也有发展农牧结合、特色产业等发展模式。

干旱气候则需要依靠节水灌溉、防风固沙等技术手段来推动农业的可持续发展。

综上所述,中国的气候带与农业发展之间存在着密切的关系。

不同的气候带适宜种植不同的农作物,决定了农业发展的方向和重点。

了解和利用气候条件,合理规划农业种植结构,将进一步推动中国农业的发展,促进粮食安全和农村经济的繁荣。

同时,也需要在气候变化的背景下,加强气候适应性农业技术的研发和推广,以应对气候变化对农业带来的挑战。

农业发展与气候变化的关系随着全球气候的不断变化,农业被认为是最受气候变化影响的行业之一。

气候变化对农业生产产生了广泛而深远的影响,包括降水模式、温度变化、极端天气事件等方面的变化。

本文将探讨气候变化对农业发展的影响,并提出应对气候变化的适应和减轻措施。

一、气候变化对农业生产的影响1. 降水模式变化气候变化导致降水模式发生变化,包括降水量、降水时期和降水分布的变化。

这会对农业带来重大影响。

例如,干旱和洪涝灾害的频率和强度都可能增加,导致农作物减产和荒废土地的风险增加。

此外,降水不均匀的分布也会影响农业灌溉和农田排水。

2. 温度变化对农作物生长的影响气候变化使得温度不断变化,包括平均温度的升高、异常高温和低温事件的增加等。

这些变化对农作物的生长发育和产量产生直接的影响。

例如,高温和干热条件可能导致农作物的蒸腾速率加快,增加水分蒸发,进而影响农作物的生长。

另外,在温度异常高的年份,农作物的花粉发育和受精能力可能会降低,从而影响其结实率。

3. 极端天气事件的增加气候变化导致了极端天气事件(如暴风雨、台风、冰雹等)的增加。

这些极端事件对农作物和农田设施的破坏性很大,对农业生产带来了巨大的威胁。

比如,暴雨会导致农田水浸,造成农作物的营养流失和死亡;冰雹会破坏农作物的叶片和果实,降低农作物的产量和品质。

二、应对气候变化的适应和减轻措施1. 调整农作物品种和管理措施为了适应气候变化带来的影响,农业生产者可以选择适应性更强的农作物品种。

例如,耐旱品种和耐高温品种能够在干旱和高温环境中维持较高的产量。

此外,改善农作物的管理措施,包括科学施肥、合理灌溉和病虫害防控等,也能够提高农作物的生长和产量。

2. 加强灌溉和农田排水系统建设由于降水模式的变化,灌溉和农田排水成为适应和减轻气候变化影响的重要手段。

加强农田灌溉设施的建设和改善,包括增设灌溉管道、提高灌溉效率等,能够保证农业生产的正常进行。

同时,科学规划和改善农田排水系统,确保农田排水畅通,有效减少洪涝灾害对农作物的影响。

气候变化与农业可持续发展气候变化是当今全球面临的重要挑战之一。

长期以来,人类活动导致的温室气体排放不断增加,导致地球气候系统发生变化,给农业带来了重大影响。

农业是人类生存和发展的基础,而气候变化对农业的影响直接关系到全球粮食安全和社会稳定。

为了保障农业的可持续发展,我们需要采取一系列措施来适应和缓解气候变化对农业的影响。

首先,农业管理者和农民应采取气候智能的农业实践。

这意味着根据气候变化的特点,调整农业生产过程中的种植、灌溉、施肥等措施。

例如,在面对干旱和水资源短缺的情况下,可采用节水灌溉技术和滴灌系统,以最大限度地减少水的浪费。

同时,农业管理者还可以选择抗旱性更强的作物品种,以增加农作物的抵抗力。

通过这些气候智能的农业实践,农民将能够更好地适应气候变化的挑战。

其次,农业系统需要加强农业生态系统的恢复和保护。

气候变化对生态系统的稳定性和物种多样性产生了负面影响。

为了保护农业生态系统,我们需要采取一系列措施来减少土地和水资源的破坏。

例如,实施可持续的土地管理措施,如旋作、间作、植物覆盖和有机肥料的使用等,以提高土壤质量,增加抵抗气候变化的能力。

此外,保护湿地和森林等自然生态系统也是非常重要的,它们能够吸收二氧化碳并减少温室气体排放。

第三,农业生产需要推广可再生能源的使用以减少温室气体的排放。

传统的农业生产往往依赖于化石燃料,如煤炭和石油,这会产生大量的二氧化碳等温室气体。

为了减少温室气体的排放,我们可以推广使用太阳能、风能等可再生能源来替代传统能源。

例如,在农村地区推广太阳能灯具和太阳能水泵,可以减少对化石燃料的依赖,并减少碳排放。

此外,农牧业生产中的生物质资源利用也是一个重要的途径,例如将农业废弃物和畜禽粪便转化为生物质能源,既减少了废弃物的污染,又为农业提供了可持续的能源。

最后,全球各国应加强国际合作,共同应对气候变化与农业可持续发展的挑战。

气候变化是一个全球性问题,任何国家单独采取措施都难以达到预期的效果。

气候变化与农业生产的关系

气候变化与农业生产有着密切的关系。

气候变化对农业的影响利弊共存,但不利影响较有利影响更为显著。

首先,气候变化导致全球高温、干旱、暴雨洪涝、风雹等极端天气气候事件频发,对农作物的生育期、产量、品质以及病虫害的发生、发展等都会产生重要影响。

极端天气事件,尤其是洪水和干旱的发生频率提高也将损害作物生长,造成减产。

更为极端的气温加上降雨量减少可导致作物根本无法生长。

其次,农业为世界极端贫困人口中的约三分之二(约亿人)提供生计,因此,气候变化对农业的冲击直接波及本就脆弱的农村人口,对其粮食安全造成深远影响。

然而,在一定范围内,温度升高可能有利于世界某些地区一些作物的生长。

但是,如果气温超过了作物的适宜温度,或者缺少充足的水和养分,就可能导致减产。

此外,农业部门也是温室气体的主要排放部门,因此在促进世界气候稳定方面具有独特潜能,可通过改善作物、土地和家畜管理来减少排放,提高植物生物质与土壤的固碳水平。

总之,气候变化对农业生产的影响是多方面的,需要综合考虑各种因素,采取有效的应对措施。

在适应和减缓气候变化的过程中,需要加强科学研究和技术创新,提高农业的抗逆性和可持续性,保障粮食安全和生态安全。

气候变化与农业生产的关系随着全球气候变暖的加剧,气候变化对农业生产产生了巨大的影响。

农业是人类最基本的生产方式之一,而其产能和质量很大程度上取决于气候条件。

本文将就气候变化如何影响农业生产的几个方面展开论述。

首先,气候变化导致温度升高,这对农业生产带来了一系列的挑战。

高温可能会导致作物的生长速度加快,导致生长周期缩短,进而影响作物的产量和品质。

此外,高温还会加速土壤水分的蒸发,导致土壤干旱,严重影响农作物的生长。

同时,高温还会导致农作物易受病虫害侵袭,从而减少产量。

因此,农民们需要采取相应的措施来适应气候变暖的情况,如选择适应高温的作物品种以及加强农田的水源管理等。

其次,气候变化引发的降雨模式变化也对农业生产产生了重要影响。

一方面,降雨不规律可能会导致洪涝灾害和干旱,分别对农作物的生长和产量造成极大的负面影响。

另一方面,降雨模式的变化还可能导致农作物的病虫害问题加剧。

一些病虫害依赖降雨来繁殖或传播,而不规律的降雨模式可能会打破它们的繁殖和传播周期,导致病虫害的爆发。

因此,农民们需要做好灌溉设施建设以及加强病虫害防治措施,以应对降雨模式变化带来的挑战。

此外,气候变化还可能导致农作物的适应能力下降。

在日益变暖的气候条件下,原本适应寒冷气候生长的作物可能无法正常生长,品质和产量也会受到影响。

同时,由于气候变化可能引发极端天气事件,如暴雨、干旱和冰雹等,农作物的生长环境变得更加不稳定,进一步影响其产量和品质。

因此,农民们需要调整种植规划,选择适应气候变化的作物品种,并加强农作物的保护和管理。

最后,气候变化还可能对农业生产的市场、经济和社会带来深远影响。

由于气候变化对农作物的产量和品质造成了不确定性,农产品市场的波动性可能增加,进而影响农民的收入和经营状况。

此外,气候变化还可能导致农村地区的贫困和迁徙问题加剧,从而对社会和经济稳定产生不良影响。

因此,社会和政府需要加大对农业生产的支持和投资,推动农业的可持续发展。

农业生产与气候变化的关系随着全球气候变化的日益严重,农业生产面临着巨大的挑战。

气候变化对种植业、畜牧业和渔业等农业形态造成了直接和间接的影响。

本文将探讨农业生产与气候变化之间的关系,并讨论应对气候变化的农业措施。

一、气候变化对农业生产的直接影响气候变化对农业生产带来了直接的影响,主要体现在以下几个方面:1. 降水模式变化:气候变暖导致降水模式发生变化,包括降水量、降水强度和降水分布的不规则性增加。

这会对农作物的生长周期、灌溉需求和土壤湿度等产生影响,进而影响农作物的产量和品质。

2. 气温升高:全球气温上升会影响农作物的繁殖过程、花期和果实成熟期。

高温还会增加农作物对水分的需求量,并可能引发病虫害的爆发。

此外,一些作物对高温的耐受性较低,极端高温天气可能导致作物减产甚至死亡。

3. 极端天气事件增多:由于气候变化,极端天气事件如干旱、洪涝和风暴等发生的频率和强度有所增加。

这些灾害性天气事件对农业产业造成了巨大的损失,庄稼被洪水冲毁、干旱导致饲料短缺等问题成为常态,使得农民的生计受到严重威胁。

二、气候变化对农业生产的间接影响除了直接的影响,气候变化还通过改变生态系统的运行方式和影响自然资源的可持续供应等间接途径对农业生产造成影响。

1. 气候变化影响生物多样性:气候变化对生态系统的稳定性和多样性产生了负面影响。

生物多样性的丧失会导致生态系统的不稳定,进而影响农作物的生长和农业生产的持续性。

2. 气候变化导致土地退化:气候变化引起的干旱和水资源短缺可能导致土地退化进一步加剧。

土壤质量的下降会对农作物生长和产量造成不利影响。

3. 气候变化对水资源的影响:全球变暖导致冰川融化加剧和降水分配的变化,给水资源供应带来压力。

缺水情况的加剧对农业灌溉和渔业活动产生负面影响。

三、应对气候变化的农业措施为了适应气候变化,农业生产必须采取相应的措施。

以下是一些应对气候变化的农业措施:1. 提高耐热作物品种:培育耐高温、抗旱、抗病虫害的新品种,以适应气温升高和干旱程度增加的气候条件。

气候变化与农业气候变化是当今世界面临的重大挑战之一,对全球农业生产产生了深远的影响。

气候变化不仅影响气温、降水量和风力等气象因素,还对土壤质量、水资源和生态系统造成了显著影响。

本文将探讨气候变化对农业的影响及应对策略。

一、气候变化对农业生产的影响1. 气温升高气温的持续上升直接影响农作物的生长周期。

许多作物在特定的温度范围内生长最佳,温度过高会导致作物生长停滞或减产。

例如,小麦和玉米在高温环境下的产量可能显著下降。

同时,炎热的气候还会加速蒸发,导致土壤干旱严重。

2. 降水模式变化气候变化导致降水的时空分布发生不规律的改变。

某些地区可能出现干旱,而其他地区则可能遭受洪涝。

这种不稳定的降水模式使得农业灌溉管理变得困难,影响了作物的生长和收成。

3. 病虫害增多气候变化有助于病虫害的传播和繁殖,导致农作物遭受更大的威胁。

例如,温暖的气候可能使某些害虫得以在更广阔的地区生存和繁殖,从而增大对农作物的侵害风险。

4. 土壤质量变化气候变化导致极端天气事件增多,可能会造成土壤侵蚀和退化。

这不仅影响土壤的肥力,还可能导致有毒物质的释放,进一步威胁作物的安全生产。

二、农业应对气候变化的策略1. 调整种植结构根据气候变化的趋势和特点,农业生产应适时调整种植结构,选择适应性更强的作物品种。

例如,在高温干旱地区,可增加抗旱作物的种植比例,以提高农作物的抗逆能力。

2. 采用节水灌溉技术节水灌溉技术的推广能够有效缓解水资源短缺的问题。

滴灌、喷灌等高效灌溉方式不仅节约了水资源,同时还能提高作物的产量和质量。

3. 加强土壤管理通过合理的施肥和耕作方式,改善土壤的结构和质量。

采用轮作、间作等方法,能够增加土壤的有机质含量,提高土壤的生物多样性,增强土壤的抗逆能力。

4. 利用气候智能型农业气候智能型农业(CSA)是一种应对气候变化的农业模式,强调提高农业系统的适应性和抗风险能力。

通过科技手段,提高农业生产的可持续性和抗风险能力,降低气候变化对农业生产的影响。

气候变化与农业可持续发展的关系在当今世界,气候变化已成为一个备受关注的全球性问题,它对人类社会的各个方面都产生了深远的影响,其中农业领域所受到的冲击尤为显著。

农业作为人类生存和发展的基础产业,其可持续发展与气候变化之间存在着千丝万缕的联系。

气候变化对农业的影响是多方面且复杂的。

首先,气温的变化是一个关键因素。

气温升高会改变农作物的生长周期,导致生长季节提前或延长。

在一些地区,原本适宜种植某种作物的时间段可能会因为温度的变化而不再适合,从而影响农作物的产量和质量。

例如,一些喜凉作物可能会因为气温升高而生长不良,甚至无法正常生长。

降水模式的改变也是一个重要问题。

干旱和洪涝灾害的频率和强度增加,给农业生产带来巨大挑战。

长时间的干旱会导致土壤水分不足,影响农作物的生长和发育,甚至造成农作物的枯死。

而过多的降水则可能引发洪涝,淹没农田,冲毁农作物和农业基础设施。

此外,极端天气事件如飓风、暴雨、暴雪等的增多,也会对农业造成直接的破坏。

这些极端天气可能会摧毁农田、损坏农业设施,给农民带来巨大的经济损失。

同时,气候变化还可能导致病虫害的发生规律发生变化,一些原本在特定季节或地区不常见的病虫害可能会因为气候条件的改变而泛滥,进一步威胁农作物的生长和产量。

然而,农业活动本身也对气候变化产生着一定的影响。

农业生产中的温室气体排放是不可忽视的一部分。

例如,化肥的使用会释放氧化亚氮,牲畜的饲养会产生甲烷等温室气体。

此外,大规模的森林砍伐用于开垦农田,减少了二氧化碳的吸收和储存,进一步加剧了气候变化。

面对气候变化对农业的挑战,实现农业的可持续发展变得至关重要。

农业可持续发展意味着在满足当前和未来对农产品需求的同时,保护环境、合理利用资源,并确保农业生态系统的健康和稳定。

为了适应气候变化,农业技术的创新和应用是必不可少的。

例如,推广耐旱、耐涝和适应高温的农作物品种,可以提高农作物在恶劣气候条件下的生存能力。

精准农业技术的应用,能够根据土壤和气候条件精确地控制灌溉、施肥和用药,提高资源利用效率,减少浪费和环境污染。

《农业气象学》课程教学大纲学时:36 理论:26 实验:10 学分:2适用对象:环境科学、种子、植保等先修课程:数学和物理等基础知识。

考核方式:闭卷笔试使用教材及主要参考书:1.使用教材:刘江、许秀娟主编,《气象学》,中国农业出版社,2002年2.主要参考书:钱允祺主编,《农业气象学》,兴界图书出版公司,1997年马秀玲等主编,《农业气象》,中国农业科技出版社,1996年陈端生、龚绍先主编,《农业气象灾害》,北京农业大学出版社,1990年一、课程的性质与任务《气象学》本课程使选择农业生物和农业生产活动密切相关的农业自然条件,农业天气,农业气候,农业小气候和基本气象观测为其主要内容,介绍它们形成的物理过程,变化规律和在农业生产上的应用。

二、教学目的与基本要求农业气象时农学类专业的一门专业基础课。

其目的是为植物生产类专业的学习专业课和参加毕业实习时提供必要的农业气象知识和技能,为学生在毕业后的工作与自学,研究打下必要的基础。

本课程包括理论课与实习课两部分内容,其目的是便于学生掌握植物生产和环境等类所必须的气象学及农业气象学基础理论知识和气象观测及农田小气候观测的基本方法,以及对观测所得的资料进行整理分析的技能。

使学生能运用辩证唯物主义观点,因地制宜,趋利避害,充分利用农业气候资源,合理布局农业生产,实行科学种田,逐步实现农业高产稳产。

三、学时分配章节课程内容学时绪论 21 辐射 52 温度 33 水分 34 风和气压 25 天气及天气预报 26 气象灾害 47 气候 38 农田小气候 2四、教学中应注意的问题1.在教学中,应按大纲规定的目的要求,教学内容、重点、难点进行。

2.绪论及第一、二、三章是本课程的重点基础理论部分,应引导学生深刻理解并切实掌握为以后各章奠定基础。

3.重点要深入介绍反复使用,难点要深入浅出,使学生易于接受。

4.掌握教学内容的深度与广度,注意与实际相联系,其中重点内容必须达到大学基础课的要求,由于学时数少,与专业有关的内容应作适度的联系和启发。

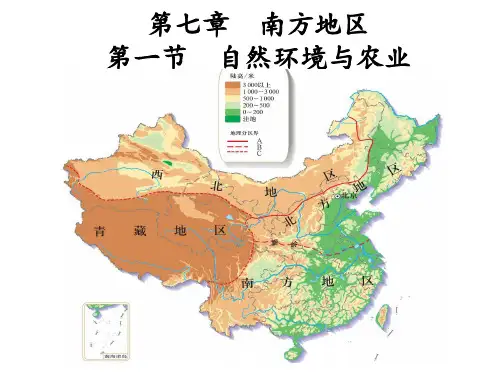

《中国的自然环境:气候》气候与农业中国地域辽阔,气候类型多样,这对农业生产产生了深远的影响。

气候是农业发展的重要自然因素之一,它直接或间接地决定了农作物的种类、种植制度、产量和质量。

中国的气候主要受地理位置、地形地貌、大气环流等因素的综合影响。

从纬度位置来看,我国领土南北跨越的纬度近 50 度,这导致了热量条件的显著差异。

南部地区接近赤道,气候炎热,常年高温多雨,适合种植热带作物;而北部地区则气候寒冷,冬季漫长而严寒,夏季短促而凉爽,适宜种植一些耐寒的作物。

季风是影响中国气候的重要因素。

夏季,来自海洋的暖湿气流带来丰富的降水,使我国大部分地区高温多雨,有利于农作物的生长;冬季,来自内陆的干冷气流则使气温下降,降水减少。

这种季风气候的特点使得我国的降水分布不均匀,东南沿海地区降水丰沛,而西北内陆地区则较为干旱。

在气候与农业的关系中,温度是一个关键因素。

不同的农作物对温度有不同的要求。

例如,水稻适宜在温度较高、水分充足的环境中生长,因此主要分布在我国南方地区;小麦则相对耐寒,在北方地区广泛种植。

气温的季节变化也影响着农作物的种植制度。

在南方,由于冬季气温相对较高,可以实现一年两熟甚至三熟;而在北方,由于冬季寒冷,一般为一年一熟或两年三熟。

降水对农业同样至关重要。

我国的降水从东南沿海向西北内陆逐渐减少,形成了湿润区、半湿润区、半干旱区和干旱区等不同的干湿区域。

湿润区和半湿润区适合发展种植业,如水稻、小麦、玉米等粮食作物以及蔬菜、水果等经济作物的种植;而在半干旱区和干旱区,则主要发展畜牧业和灌溉农业。

在干旱地区,人们通过修建水利工程,如坎儿井等,来利用有限的水资源进行农业生产。

气候的灾害性变化也给农业带来了巨大的挑战。

例如,干旱是我国常见的气象灾害之一,它会导致农作物缺水,影响生长和产量。

洪涝灾害则会淹没农田,冲毁农作物和农业设施。

此外,还有寒潮、台风、暴雨等灾害性天气,都会给农业生产造成不同程度的损失。

农业生产与气候变化的关系随着气候变化的不断加剧,人类面临着越来越多的挑战,其中之一便是农业生产的可持续性。

农业作为人类生活的基本支柱,直接受到气候变化的影响。

因此,了解农业生产与气候变化之间的关系,对于我们制定应对策略和实施可持续农业发展至关重要。

首先,气候变化对农作物生长和产量造成了直接的影响。

气候变暖导致了更高的平均温度,这使得许多作物生长季节缩短,产量下降。

另外,降水模式的改变也会对农作物生产造成影响。

例如,由于降雨量减少和干旱频发,部分农作物在水分不足的情况下生长困难,产量大幅下降。

而洪涝等极端降水事件也给农作物的生长带来了很大的风险。

其次,气候变化还有可能导致农作物病虫害的暴发。

气候变暖改变了许多病原体和害虫的生态环境,使得它们繁殖和传播得更为频繁。

例如,一些传染病菌和寄生虫的适应温度范围扩大,从而有可能蔓延到原本适应温度更低的地区。

这对农作物的健康和产量构成了巨大威胁,给农民带来了极大的经济损失。

不仅如此,气候变化还会对土壤质量和农田水管理造成影响,进而影响农业生产的可持续性。

高温和干旱会导致土壤湿度下降,使得农作物的根系无法吸收足够的水分和养分,从而限制了它们的生长。

同时,极端降雨及洪涝也会冲刷土壤,造成养分流失和土壤质量下降。

此外,冰川融化导致的海平面上升,使得沿海地区的咸水入侵农田,给农作物的生长和产量带来了不容忽视的影响。

尽管气候变化对农业生产产生负面影响,但我们也可以通过采取适应措施来降低其影响并实现可持续农业发展。

首先,农民可以采用科学合理的耕作方式,如合理施肥、轮作和间作等,以改善土壤质量和保持适宜的水分含量。

其次,在农业投资和政策制定方面,应注重发展新型农业技术和品种,以适应气候变化对农作物的要求,提高农作物的耐热、耐旱、抗病虫害的能力。

此外,加强气象监测和预警系统的建设,可以提供准确的气候信息,为农民提供科学决策的依据。

综上所述,农业生产与气候变化之间存在着密切的关系。

01.气候变化对农业生产的影响农业气候是指与农业生产和农作物生长发育密切有关的气候条件,包括光、热、水分等作物生长发育不可缺少的因子,也包括旱、涝、霜冻、大风等不利气候条件,这些条件不仅影响农业生产的地理分布,也影响农作物产量的高低和质量的优劣。

气候变化对作物生长的影响气候变暖会由于生长期延长而使得作物的产量提高,但气候变暖后如果没有新的适应技术,主要作物的生长期会普遍缩短,这会对物质积累和籽粒产量有负作用。

同时,热量资源增加对作物生长发育的影响很大程度上受降水变化的制约,如果降水不能相应增加,会对农作物的生长产生不利影响。

气候变化对作物品质的影响二氧化碳浓度的升高,会导致农作物品质下降。

这样人类人均需求的粮食量可能要增加,才能满足自身的营养。

气候变化对作物生长的影响气候变暖会由于生长期延长而使得作物的产量提高,但气候变暖后如果没有新的适应技术,主要作物的生长期会普遍缩短,这会对物质积累和籽粒产量有负作用。

同时,热量资源增加对作物生长发育的影响很大程度上受降水变化的制约,如果降水不能相应增加,会对农作物的生长产生不利影响。

气候变化对作物病虫害的影响据统计,我国农业产值因病虫害造成的损失大约为农业总产值的20~25%。

气候变暖会使农业病虫害的分布区发生变化。

低温往往限制某些病虫害的分布范围,气温升高后,这些病虫害的分布区可能扩大,从而影响农作物生长。

同时温室效应还使一些病虫害的生长季节延长,使害虫的繁殖代数增加,一年中危害时间延长,作物受害可能加重。

气候变化对化肥农药使用的影响肥效对环境温度的变化十分敏感,尤其是氮肥,温度增高1℃,能被植物直接吸收利用的速效氮释放量将增加约4%,释放期将缩短3.6天。

因此,要想保持原有肥效,每次的施肥量将增加4%左右。

气候变暖也将改变农药的施用,随着气候变暖,作物生长季延长,昆虫在春、夏、秋三季繁衍的代数将增加,而冬温较高也有利于幼虫安全越冬,各种病虫害出现的范围扩大,加剧病虫害的流行和杂草蔓延,这意味着这些地区将不得不施用大量的农药和除草剂。