第十一章 农业小气候解析

- 格式:ppt

- 大小:343.50 KB

- 文档页数:34

农田气象小气候一般特征的简述农田小气候是指近地面层的光照、温度、湿度和风的状况以及土壤上层、土壤表面的热状况和水分状况,即作物生活环境的小气候。

错综复杂的农田小气候常通过农田中不同作物群体结构内的辐射、温度、湿度、风和co2等农业气象要素的变化反映其主要特征。

农田小气候对作物生长发育影响很大,反过来农田小气候又受作物和农业技术措施等的影响和制约,它们互为条件、互相制约。

农田小气候的一般特征都有哪些?1、光和辐射太阳光进入农田作物层中,受到茎叶层层削弱,有些被吸收,有些被反射,部分透过第yi层叶片,进入第2层之后又被反射和吸收,部分则经过茎叶空隙直达地面。

总辐射、直接辐射和漫射辐射的铅直分布趋势基本相似,都是从上往下递减,并且都在开始时递减缓慢,通过枝叶密集的作物群体上层时递减迅速,到了下层递减速度又减慢。

晴天农田各个高度上太阳辐射的日变化基本一致,均为早晚弱而中午强;但量值变化白天在各个高度上却存在差异;高度越高光照强度越大,反之则越小。

2、温度农田作物层中的空气温度,主要决定于作物群体结构内不同茎叶层透入太阳辐射和湍流交换(影响水汽和热量输送)强弱的对比关系。

在作物群体密度大时,作物层内白天的空气温度与裸地比较相对较低,夜间则相对较高。

如作物密度不大,则作物层中的温度在夜间就可能相对高些。

但是不同作物和不同生育期,农田上温度的铅直分布情况有相当的差异。

3、湿度农田中的空气湿度状况主要取决于农田蒸散(即土壤蒸发和植物蒸腾之和)和大气湿度两个因素。

农田作物层内土壤蒸发和植物蒸腾的水汽,往往因为株间湍流交换的减弱而不易散逸,故与裸地比较农田中的空气湿度一般相对较高。

4、风农田中的风速与作物群体结构的植株密度关系很大。

由于植株阻挡,摩擦作用使农田中的风速相对较小。

从风速的水平分布看,风速由农田边行向农田中部不断减弱,最初减弱很快,以后减慢,到达一定距离后不再变化。

从铅直方向看,风速在作物层中茎叶稠密部位受到较大削弱;顶部和下部茎叶稀少,风速较大;离边行较远的地方的作物层下部风速较小。

农业气象学第一章地球大气1、大气圈:大气是指包围在地球表面的空气层,整个空气圈层称为大气圈。

2、大气组成:干洁大气、水汽、气溶胶粒子。

3、水汽的作用:(1)在天气、气候中扮演了重要角色;(2)保温效应4、气溶胶粒子的作用:(1)保温;(2)削弱太阳辐射;(3)降低大气透明度5、温室效应:是指大气吸收地面长波辐射之后,也同时向宇宙和地面发射辐射,对地面起保暖增温作用。

6、气象要素:表征大气状态(温度、体积和压强等)和大气性质(风、云、雾、降水等)的物理量成为气象要素。

7、大气垂直结构:对流层、平流层、中间层、热成层、散逸层。

(1)对流层特点: ①气温随高度升高而降低。

②空气具有强烈对流运动。

③主要天气现象都发生于此。

(天气层)④气象要素水平分布不均匀。

(2)平流层:温度随高度的增加而升高。

(3)中间层:温度随高度增加而降低。

(4)热成层:温度随高度的增加而升高。

(5)散逸层:温度随高度升高变化缓慢或基本不变。

第二章辐射1、辐射:通过辐射传输的能量称为辐射能,也常简称为辐射。

辐射的波粒二相性:波动性,粒子性。

2、辐射的基本度量单位(1)辐射通量:单位时间内通过任意面积上的辐射能量,单位J/s 或W。

(2)辐射通量密度:单位面积上的辐射通量,单位J/(s•㎡)或W/㎡。

(辐射强度:即单位时间内通过单位面积的辐射能量。

)(3)光通量:单位时间通过任意面积上的光能,单位为流明(lm)。

(4)光通量密度:单位面积上的光通量,单位为(lm/㎡)。

亦称为照度,单位勒克斯(lx)。

3、辐射的基本定律:(1)基尔荷夫定律:在一定温度下,物体对某波长的吸收率等于该物体在同温度下对该波长的发射率。

(2)斯蒂芬—玻尔兹曼定律:黑体的总放射能力与它本身的绝对温度的四次方成正比。

说明物体温度愈高,其放射能力愈强。

(3)维恩位移定律:绝对黑体的放射能力最大值对应的波长与其本身的绝对温度成反比。

表明物体的温度愈高,放射能量最大值的波长愈短。

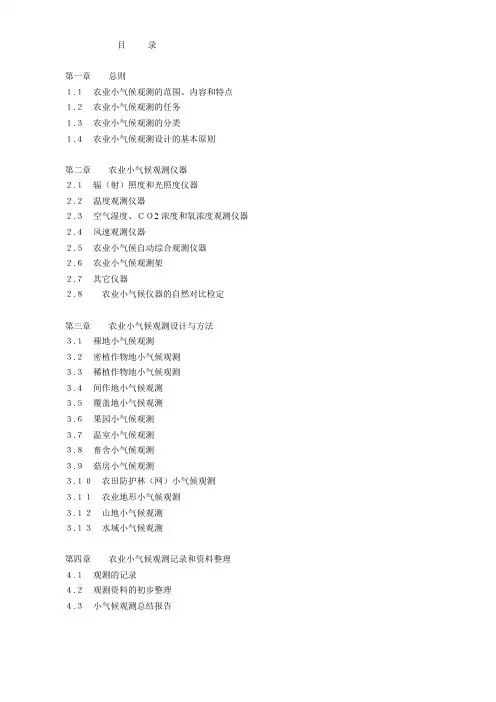

目录第一章总则1.1农业小气候观测的范围、内容和特点1.2农业小气候观测的任务1.3农业小气候观测的分类1.4农业小气候观测设计的基本原则第二章农业小气候观测仪器2.1辐(射)照度和光照度仪器2.2温度观测仪器2.3空气湿度、CO2浓度和氧浓度观测仪器2.4风速观测仪器2.5农业小气候自动综合观测仪器2.6农业小气候观测架2.7其它仪器2.8农业小气候仪器的自然对比检定第三章农业小气候观测设计与方法3.1裸地小气候观测3.2密植作物地小气候观测3.3稀植作物地小气候观测3.4间作地小气候观测3.5覆盖地小气候观测3.6果园小气候观测3.7温室小气候观测3.8畜舍小气候观测3.9菇房小气候观测3.10农田防护林(网)小气候观测3.11农业地形小气候观测3.12山地小气候观测3.13水域小气候观测第四章农业小气候观测记录和资料整理4.1观测的记录4.2观测资料的初步整理4.3小气候观测总结报告第一章总则1.1农业小气候观测的范围、内容和特点1.1.1农业小气候观测的范围农业小气候是指农业生物生活环境(如农田、果园、温室、畜舍等)和农业生产活动环境内(如晒场、喷药、农产品贮运环境等)的气候。

这些小环境内的气候与农业生物和农业生产有着密切的联系,主要表现在它们之间直接地进行能量和物质交换。

农业小气候范围(尺度),是以农业生物或农业生产活动所处的地点为起点,垂直方向大约在几米范围之内,一般不超过10米;水平方向上没有明确规定,小到数米,大到数百米以上。

农业生物和农业生产种类很多,它们分别处在不同类别的农业小气候系统中。

农业小气候系统是由众多客观存在的、并通过某些物理过程将其相互联系且相互发生作用的客观实体所组成。

由于构成农业小气候系统的实体不同,以及联系这些实体之间的主要物理过程不同,从而区分出不同类别的农业小气候系统。

例如,农田小气候系统、园林小气候系统、保护地小气候系统、温室小气候系统、畜舍小气候系统、贮藏库小气候系统以及地形小气候系统、水域和岸边小气候系统等。

绪论气象:大气中时刻进行着各种不同的物理过程,出现各种各样的自然现象,如风、云、雨雪、霜等物理现象,俗称气象。

气象学:是研究地球大气中所发生的各种物理现象和物理过程的本质及其变化规律的科学。

气候:是在一较长时间阶段中大气的统计状态。

一般用气象要素(包括太阳辐射、温度、大气压力、湿度、风、云、降水)的统计量来表示。

气候学:是研究气候形成和变化规律,综合分析、评价各地气候资源及其与人类关系的学科。

天气:在一定地区和一定时间内,由各项气象要素一定的结合所决定的大气状态。

天气学:是研究天气过程发生发展规律,并运用这些规律预报未来天气的学科。

天气是气候的基础,气候是天气的总和;天气是短时间内的大气过程,而其后是长时间的天气状况,气候具有一定的稳定性。

气象条件对农业生产的影响1、农业生产的各个环节都与天气的好坏有直接的关系;2、各种农作物每个发育阶段都要求一定量的光照时数、热量和水分条件;3、作物对养分的吸收和利用也依赖于气象因子的配合;4、光热水分条件决定地区气候资源,而这些资源又决定了作物在地理上的分布界限,种植制度与耕作方法;5、各种自然灾害都给农业生产造成不同程度的影响和损失;农业气象学:是研究气象与农业生产之间的相互关系,并运用气象科学为农业生产服务,促进农业高产、稳产、优质的科学。

气象学常用研究分法地理播种法;地理移植法或小气候栽种法;分期播种法;地理分期播种法;人工气候实验法;气候分析法;(此外还有卫星遥感和计算分析的一些新方法,如聚类分析;线性规划;模糊数学;系统论;决策论等。

)第一章地球大气干洁大气:大气中除去水汽和杂志后混合气体叫干洁大气。

其成分主要是N、O、Ar,约占干洁大气总容积的99.97%。

还有少量的二氧化碳、臭氧和其他气体。

干洁大气中几种气体在气象学上的作用(1)二氧化碳:具有较强的吸收长波辐射的能力,其含量的增减能影响地面和大气温度的变化。

温室效应。

(2)臭氧:能对紫外线辐射的吸收比较强,一方面可使得40-50km高度上的气温显著增加,同时对地面生物起着保护的作用;在对流层上部和平流层底部产生温室作用。

农业小气候名词解释

农业小气候是指在农业生产过程中,由地理环境、大气环境、土地利用等因素共同作用,形成的与周围环境相比具有一定特点的小范围气候条件。

这种气候特征对农作物种植、养殖、灌溉等农业活动产生影响。

农业小气候包括温度、湿度、风速、雨量、日照等方面的差异。

对于农业生产者来说,了解和利用农业小气候信息,可以合理调整农业生产布局和农事活动,以提高作物产量和质量,减少病虫害发生率,提高农业生产的效益。

农田小气候站改善气候条件以提高农作物产量田间小气候指农田中作物层里形成的特殊气候。

田间小气候对农作物的生长、发育和产量以及病虫害都有很大影响。

田间小气候既具有其固有的自然特征,又还是一种人工小气候,人类可以通过农业技术措施在一定程度上改变农田小气候。

研究田间小气候的根本目的在于改善农田小气候条件,以提高农作物产量。

随着科学技术的不断进步,稳定的农田小气候站的精确度和功能也随之提高,监测的数据具有很大的可比性。

它能在多种自然环境下正常运转,依靠精确的系统配置采集各类数据,超大的储存容量让它能够连续存储长时间的气象数据,便于统计和分析天气对各种产业的影响。

农田小气候站可对常规气象因子(大气温度,环境湿度,平均风速风向,瞬时风速风向,降水量,光照时数,太阳直接辐射,露点温度,土壤温度,土壤热通量,土壤水分,叶面湿度)进行直接测量,还可以测量水面蒸发,太阳光合有效辐射等多种要素。

农业气象灾害给农业生产造成了严重的影响,也严重威胁这人类赖以生存的粮食、水和生态环境,因此在当前全球气象灾害频繁发生的大背景下,加强和完善农业环境气象监测旧版的尤为重要了。

利用农田小气候站开展干旱、洪涝、冷害等灾害的动态监测,可以从宏观和微观角度来全面监测农业气象灾害的发生发展,有助于建立高效、及时、准确的灾害监测预警系统。

农业技术措施的小气候效应农田小气候除受自然地理条件和作物本身生育状况的影响外,农业技术措施对农田小气候环境的改造也是非常明显的。

它们有各方面的效应,在这里主要是分析和研究气象效应。

一、耕作措施(一)耕翻耕翻使土壤疏松,孔隙度增大,土壤热容量和导热率减小。

同时也使土壤表面粗糙,反射率降低,吸收太阳辐射增加,土表有效辐射增大,地温升高。

高温时间(白天),表层热量积集,温度升高,表现增温效应;下层温度较低,表现降温效应。

低温时间(晚上),表层接收深层输送的热量少,温度降低,表现降温效应;下层温度较高,表现增温效应。

耕翻还能切断土壤毛管联系,使土层水分上下交换大为减弱,降低下层水分蒸发,起到保墒的作用。

但是降水后耕翻的气象效应就完全不同。

由于耕翻地的透水性强,持水能力高,土壤水分多,蒸发耗热也多,于是表层温度低于未耕地,而土壤湿度较大,越到下层差异越小。

(二)镇压土壤镇压和耕翻的气象效应恰恰相反。

镇压使土壤紧密,孔隙度减小,土壤容重和毛管持水量增加,土壤热容量和导热率增大。

白天,地表接收太阳辐射向深层传导;夜间,地中热量向地表输送,镇压促进土壤的热交换,镇压地夜间表现增温效应,白天表现降温效应,可以减小土壤温度变化的幅度。

但镇压时要考虑天气条件和土壤本身的状况。

一般疏松的土壤宜于回暖天气下进行镇压,而偏黏的土壤宜于寒潮侵袭时进行镇压,甚至黏土就不镇压,否则就达不到镇压的增温效应。

(三)垄作垄作具有隆起的疏松土层,通气良好,排水力强。

所以表层土壤的热容量和导热率都比平作小。

对提高表层土壤温度,保持下层土壤水地分有良好作用。

垄作的温度效应,在北方的暖季更为显著。

垄作有较大的暴露面,除其辐射增热和冷却比较急剧外,土壤蒸发耗水的现象比较严重。

但是,它类似耕翻的效应,对表层土壤有增温效应,对下层土壤有保墒效应。

垄作的温度和水分效应随地区而不同。

在温带较高纬度降水较少的地区,采用垄作对改善和调节土壤热状况,具有重要作用。