小气候及其产生的效应

- 格式:docx

- 大小:16.53 KB

- 文档页数:2

高三地理常见的几种效应1热岛效应热岛效应,是一个地区的气温高于周围地区的现象,常见的是城市热岛效应(城市人口密集、工厂及车辆排热、居民生活用能的释放、城市建筑结构及下垫面特性的综合影响等是其产生的主要原因),另外还有非城市热岛效应,如青藏高原的热岛效应等。

在城市热岛作用下,近地面产生由郊区吹向城市的热岛环流。

在热岛效应的影响下,城市上空的云、雾会增加,使有害气体、烟尘在市区上空累积,形成严重的大气污染。

2冷岛效应夏季绿洲、湖泊的最高气温比其毗邻的沙漠戈壁低30℃左右,水分的蒸发量要少一半。

其原因是由于沙漠戈壁和绿洲、湖泊对于太阳辐射的反射率不同,在白昼阳光辐射下,沙漠戈壁干燥地面强烈增温,通过大气的环流作用,暖空气被带到绿洲、湖泊上空,形成一个上热下冷的逆温层,上下层空气间的热交换难以进行,下层冷空气块得以保持稳定,因而形成一个湿润、凉爽的小气候。

这种现象就称之为“冷岛效应”.这种“冷岛效应”在干旱地区的湖泊(包括水库)、绿洲地带普遍存在。

(2016绵阳一模)“冷岛效应”指地球上干旱地区的绿洲、湖泊,其夏季昼夜气温比附近沙漠、戈壁低,温差最高可达30℃左右,这是由于周围戈壁沙漠的高温气流在大气的平流作用下,被带到绿洲、湖泊上空,形成了一个上热下冷的大气结构,形成一种温润凉爽的小气候,据此完成1—3题。

3干岛效应与热岛效应通常是相伴存在的。

由于城市的主体为连片的钢筋水泥筑就的不透水下垫面,因此,降落地面的水分大部分都经人工铺设的管道排至他处,形成径流迅速,缺乏天然地面所具有的土壤和植被的吸收和保蓄能力。

因而平时城市近地面的空气就难以像其他自然区域一样,从土壤和植被的蒸发中获得持续的水分补给。

这样,城市空气中的水分偏少,湿度较低,形成孤立于周围地区的"干岛"。

4雨岛效应大城市高楼林立,空气循环不畅,加之盛夏时节,建筑物空调、汽车尾气更加重了热量的超常排放,使城市上空形成热气流,热气流越积越厚,最终导致降水形成:大城市大气环流较弱,由于城市热岛所产生的局地气流的上升有利于对流性降水的发生、发展,城区空气中凝结核多,大核(如硝酸盐)存在时有促进暖云降水作用,同时城市的下垫面粗糙度大使其降水雨系减慢,延长城区降水时间。

高中地理必考的22个地理效应22个地理效应地理效应在地理考试中特别是选择题中很常见的一个考点,关于地理效应假如让你们自己去归纳的话可能无非就是热岛效应、温室效应等一些在课本上常见的几种效应,其实远远不止这几种,今天我们来做一个地理效应集锦。

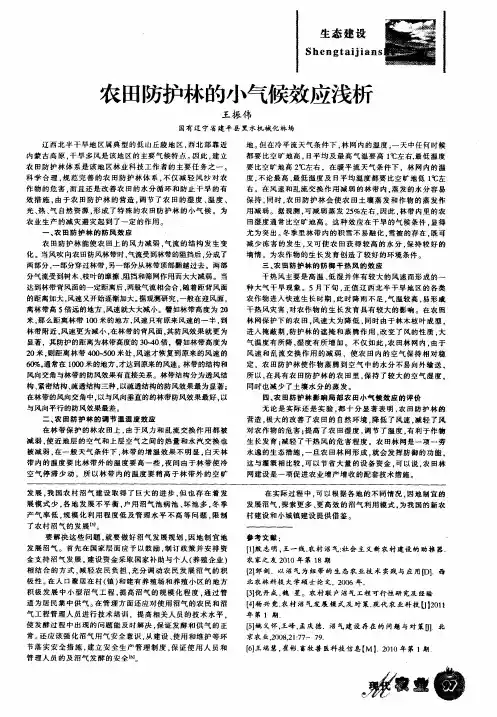

一、雨岛效应成因城市中林立的高楼大厦比喻为“钢筋水泥的森林”。

而随着“森林”密度不断地增加,尤其一到盛夏,建筑物空调、汽车尾气更加重了热量的超常排放,使城市上空形成热气流,热气流越积越厚,最终导致降水形成。

这种效应被称之为”雨岛效应”。

“雨岛效应”集中出现在汛期和暴雨之时,这样易形成大面积积水,甚至形成城市区域性内涝。

城市绿地具有缓解“雨岛效应”的能力,是改善城市“雨岛效应”的有效途径之一。

影响城市雨岛形成的条件是在大气环流较弱,有利于在城区产生降水的大尺度天气形势下,由于城市热岛所产生的局地气流的辐合上升,有利于对流雨的发展;下垫面粗糙度大,对移动滞缓的降雨系统有阻障效应,使其移速更为缓慢,延长城区降雨时间;再加上城区空气中凝结核多,其化学组分不同,粒径大小不一,当有较多大核(如硝酸盐奖)存在时有促进暖云降水作用,上述种种因素的影响,会“诱导”暴雨最大强度的落点位于市区及其下风方向,形成城市雨岛。

人工热源的影响,工业生产、交通运输以及居民生活中燃烧各种燃料,向大气中排放大量的热量,这些热量自然增加城市的温度。

【典型案例】1.城市内涝的发生与城市“雨岛效应”密切相关。

“雨岛效应”成因主要有(B)①工地面硬化,地表径流下渗困难②城市“热岛效应”明显③城市化挤占湖泊河道,调蓄洪峰能力下降④空气污染严重,凝结核足⑤高大建筑物密集,风速减小,降水云系滞留A.①②⑤⑥B.②④⑤C.①③⑥D.①②③④⑤⑥图为“我国北方某城市某一季节降水量(单位:mm)等值线图”读图完成下列各题。

5.该季节应是(B)A.春季B.夏季C.秋季D.冬季6.关于图中市区400mm等降水量线以内的降水量数值的叙述,正确的是(A)A.在400mm以上,原因是雨岛效应 B.在400mm以上,原因是热岛效应C.在400mm以下,原因是雾岛效应 D.在400mm以下,原因是晴岛效应二、雾岛效应所谓“雾岛效应”,原因主要是城市颗粒污染物增加,凝结核过多,引起雾日的增加。

微气候体现在哪些方面1、我国常见小气候类型有哪些小气候是指由于下垫面结构和性质不同,造成热量和水分收支差异,从而在小范围内形成一种与大气候不同特点的气候,统称小气候。

在一个地区的每一块地方(如农田、温室、仓库、车间、庭院等)都要受到该地区气候条件的影响,同时因下垫面性质不同、热状况各异,又有人的活动等,就会形成小范围特有的气候状况,小气候中的温度、湿度、光照、通风等条件,直接影响作物的生长,人类的工作环境,家庭的生活情趣等。

可通过一定的技术措施加以改善。

农业小气候按系统进行分类可分为:农田小气候、园田小气候、保护地小气候、温室小气候、畜舍小气候、农业地形小气候和农业水域小气候。

(1)农田小气候:包括没有作物覆盖的闲置地和有作物的农田。

通常又按作物种类划分为麦田小气候、稻田小气候和玉米小气候等;(2)园田小气候:主要指菜园和果园,也包括花卉栽培地。

此外,野生果林木多在山坡地带无规则生长,不属于园田小气候;(3)保护地小气候:主要指农田或园田上,采用了一定的有益于改善小气候条件的简单保护措施。

如地膜覆盖小气候、阳畦小气候、凉棚小气候、防风障小气候、防护林小气候等;(4)温室小气候:主要是指冷季使用的植物种植室。

包括大棚塑料温室、各种类型(单斜面、双屋面、连栋式等)的玻璃温室。

此外,还有加温温室与不加温温室之分;(5)畜舍小气候:这里的畜舍包括了禽舍;(6)农业地形小气候:包括尺度较小的,有一定种植意义的(单纯的)山坡地、谷地、山前平地等农业场所;(7)农业水域小气候:包括具有一定养殖意义的湖、池塘、水库、水池等水体以及邻近水体的岸边场所。

2、城市建设通风廊道的意义体现在哪些方面?通风廊道的作用,主要是为减少城市对风的阻挡,达到促进城区内外热交换和污染物扩散的作用,从而缓解热岛效应和空气污染。

在污染排放不减、气象条件不变的前提下,单靠通风廊道不能解决问题,但可以肯定,它的形成对改善城市微气候、促进污染物扩散有一定作用。

地理中的各种效应在地理学中,各种地理效应是非常重要的研究对象。

它们涉及气候变化、生态环境、水资源、城市化等多个方面。

本文将简要介绍一些常见的地理效应,以便于大家更好地理解地理学中的各种现象。

一、气候效应1.雨岛效应:城市地区由于建筑物、道路等人工构筑物导致热量排放较多,形成较高的气温,从而使得降雨量在城市地区相对较多。

2.绿洲效应:在沙漠地区,绿洲由于植被覆盖率高,空气湿度较大,气温较低,形成一个相对凉爽的小气候环境。

3.冷岛效应:在透射阳光的密闭空间,由于与外界缺乏热交换,空间内的气温较外部低,形成冷岛效应。

二、水文效应1.森林水文效应:森林生态系统对水资源的影响,如蒸发散、水源涵养、水土保持等。

不同地域和森林类型表现出不同的水文效应。

2.湿地效应:湿地具有调节区域气候、减缓洪水、净化水质等功能,对生态环境具有重要意义。

3.湖泊效应:湖泊对周围环境的影响,如调节气候、提供水源、改善水质等。

湖泊效应在干旱地区尤为重要。

三、城市化效应1.城市气候:城市气候是指城市地区由于建筑物、道路等人造构筑物以及人口密度等因素导致的特殊气候现象。

2.城市热岛效应:城市地区由于人类活动产生的热量较多,导致城市气温较周边地区高,形成热岛效应。

3.城市雨岛效应:城市地区由于热量排放和污染物的累积,使得降雨量在城市地区相对较多。

四、生态环境效应1.生物地球化学循环:生物体与地球化学元素之间的循环过程,如氮循环、碳循环等。

2.生态补偿效应:生态系统受到破坏后,通过恢复和重建措施,实现生态功能的补偿。

3.生物多样性保护:保护生物种类的多样性,维护生态系统的稳定。

五、自然资源效应1.水资源效应:水资源的开发和利用对地理环境的影响,如水资源丰富地区的人口增长、经济发展等。

2.土地资源效应:土地资源的开发和利用,如耕地、草地、林地等。

3.能源资源效应:能源资源的开发和利用,如煤炭、石油、天然气等。

通过了解以上地理效应,我们可以更好地认识地理学中的各种现象,并为我国的可持续发展提供科学依据。

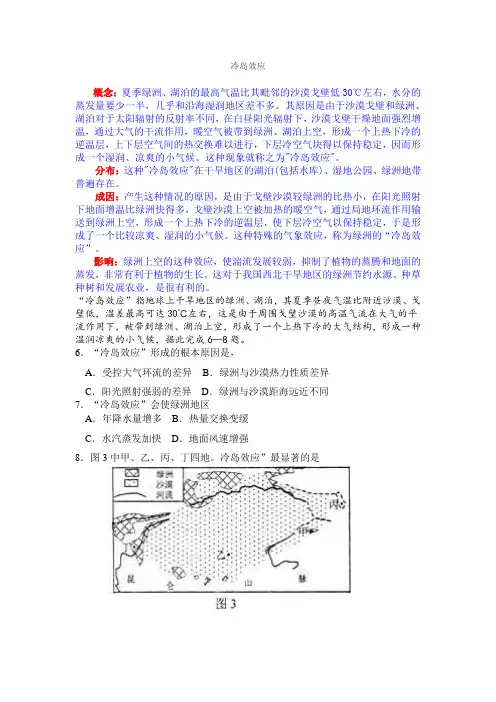

冷岛效应概念:夏季绿洲、湖泊的最高气温比其毗邻的沙漠戈壁低30℃左右,水分的蒸发量要少一半,几乎和沿海湿润地区差不多。

其原因是由于沙漠戈壁和绿洲、湖泊对于太阳辐射的反射率不同,在白昼阳光辐射下,沙漠戈壁干燥地面强烈增温,通过大气的干流作用,暖空气被带到绿洲、湖泊上空,形成一个上热下冷的逆温层,上下层空气间的热交换难以进行,下层冷空气块得以保持稳定,因而形成一个湿润、凉爽的小气候。

这种现象就称之为"冷岛效应"。

分布:这种"冷岛效应"在干旱地区的湖泊(包括水库)、湿地公园、绿洲地带普遍存在。

成因:产生这种情况的原因,是由于戈壁沙漠较绿洲的比热小,在阳光照射下地面增温比绿洲快得多,戈壁沙漠上空被加热的暖空气,通过局地环流作用输送到绿洲上空,形成一个上热下冷的逆温层,使下层冷空气以保持稳定,于是形成了一个比较凉爽、湿润的小气候。

这种特殊的气象效应,称为绿洲的“冷岛效应”。

影响:绿洲上空的这种效应,使湍流发展较弱,抑制了植物的蒸腾和地面的蒸发,非常有利于植物的生长。

这对于我国西北干旱地区的绿洲节约水源、种草种树和发展农业,是很有利的。

“冷岛效应”指地球上干旱地区的绿洲、湖泊,其夏季昼夜气温比附近沙漠、戈壁低,温差最高可达30℃左右,这是由于周围戈壁沙漠的高温气流在大气的平流作用下,被带到绿洲、湖泊上空,形成了一个上热下冷的大气结构,形成一种温润凉爽的小气候,据此完成6—8题。

6.“冷岛效应”形成的根本原因是,A.受控大气环流的差异 B.绿洲与沙漠热力性质差异C.阳光照射强弱的差异 D.绿洲与沙漠距海远近不同7.“冷岛效应”会使绿洲地区A.年降水量增多 B.热量交换变缓C.水汽蒸发加快 D.地面风速增强8.图3中甲、乙、丙、丁四地。

冷岛效应”最显著的是A.甲地 B.乙地 C.丙地 D.丁地【答案】6、B7、B8、D【解析】试题分析:6.根据材料,“冷岛效应”是由于周围戈壁沙漠的高温气流在大气的平流作用下,被带到绿洲、湖泊上空,形成了一个上热下冷的大气结构,所以形成的根本原因是绿洲与沙漠热力性质差异,B对。

所谓小气候通常是指在小范围内,由于地面状况和性质不同,导致局地范围内的辐射特性、贴地层的乱流交换和水分交换过程的与大范围出现差异[1-2]。

在全球气候变暖的大背景下,有关小气候研究正逐渐成为人们关注的重点问题[3-4]。

新疆省博湖县位于天山南麓,处于焉耆盆地东南部地区,县域内有开都河流经,县东的博斯腾湖水草丰美,植被茂盛,因此当地的气候温和湿润,物产资源十分丰富。

博湖县既适宜农业种植,也适宜畜牧业养殖,因此有“塞外小江南”的美誉。

笔者将利用当地的气象资料,对当地的小气候特征和气候效应进行分析,以提高当地农业气象科技水平。

1博湖县的小气候特征分析1.12004—2011年的降水量分析年降水量是指一年中测站上空降落到地面上的液态或固态(经融化后)水,未经蒸发、渗透、流失而在水平面上积聚的深度总和,其单位为mm。

年降水量是衡量当地气候特征的重要要素。

由2004—2011年博湖县年降水量的变化趋势可以发现,博湖县的年降水总量最多的是2008年,年降水量高达140 mm左右;博湖县的年降水总量最少的是2009年,当年的年降水量不足40 mm;年降水量最多的年份较最少年份高近100 mm;2004—2011年平均年降水量为79.6 mm。

总体来看,博湖县的降水量要高于全巴州的年平均降水量,比南部的库尔勒等县更多。

1.22004—2011年的年平均气温分析年平均气温是指测站一年当中温度的平均值。

在全球气候变暖的大背景下,年平均气温是衡量当地气候变化程度的最关键变量。

由2004—2011年博湖县年平均气温变化可以发现,博湖县平均气温最高的年份是2006年,年平均气温是9.6 ℃;年平均气温最低的年份是2005年和2011年,年平均气温均为9.0 ℃;2004—2011年的平均值为9.3 ℃。

由于博湖县处博斯腾湖的西部区域,因此受湖陆风影响较大。

由于大陆地面的夜间冷却和白天加热作用,在夜间风从大陆吹向湖区,昼间风从湖面吹向陆地而形成一种地方性的天气气候现象。

温室效应的产生与影响温室效应是指透光覆盖物对保护小气候的增温保暖作用。

其增温原理是:①少量减少太阳辐射收入,但大量阻挡地面向上散发的长波辐射能量支出,使保护地辐射收支更倾向于收入大于支出。

②覆盖物能阻断地面向上(昼间)的乱流热输入,使保护地增温。

大气温室效应是指大气物质对近地气层的增温作用,其增温原理与上述原理4相似,即随着大气中CO2等增温物质的增多,使得能够更多地阻挡地面和近地气层向宇宙空间的长波辐射能量支出,从而使地球气候变暖。

其可能的积极作用是使部分干旱区雨量增多,高纬度农业区热量状况改差,但更主要的是负面影晌,就是便热带和温带的旱、涝灾害发生频繁,以及冰山熔化,海平面上升,沿海三角洲被淹没。

因此,减少大气增物质的排放量是人类刻不容缓的义务。

温室有两个特点:温度较室外高,不散热。

生活中我们可以见到的玻璃育花房和蔬菜大棚就是典型的温室。

使用玻璃或透明塑料薄膜来做温室,是让太阳光能够直接照射进温室,加热室内空气,而玻璃或透明塑料薄膜又可以不让室内的热空气向外散发,使室内的温度保持高于外界的状态,以提供有利于植物快速生长的条件。

由环境污染引起的温室效应是指地球表面变热的现象。

它会带来以下列几种严重恶果:1 地球上的病虫害增加;2 海平面上升;3 气候反常,海洋风暴增多;4 土地干旱,沙漠化面积增大。

科学家预测:如果地球表面温度的升高按现在的速度继续发展,到2050年全球温度将上升2-4摄氏度,南北极地冰山将大幅度融化,导致海平面大大上升,一些岛屿国家和沿海城市将淹于水中,其中包括几个著名的国际大城市:纽约,上海,东京和悉尼。

温室效应是怎么来的我们能做什么温室效应主要是由于现代化工业社会过多燃烧煤炭、石油和天然气,这些燃料燃烧后放出大量的二氧化碳气体进入大气造成的。

二氧化碳气体具有吸热和隔热的功能。

它在大气中增多的结果是形成一种无形的玻璃罩,使太阳辐射到地球上的热量无法向外层空间发散,其结果是地球表面变热起来。

热岛效应是什么产生原因有哪些热岛效应是由于人为原因,改变了城市地表的局部温度、湿度、空气对流等因素,进而引起的城市小气候变化现象。

该现象,属于城市气候最明显的特征之一。

热岛效应是什么1热岛效应的原因1、首先,是受城市下垫面特性的影响。

2、另一个主要原因是人工热源的影响。

工厂生产、交通运输以及居民生活都需要燃烧各种燃料,每天都在向外排放大量的热量。

3、当然,城市中的大气污染也是一个重要原因。

城市中的机动车、工业生产以及居民生活,产生了大量的氮氧化物、二氧化碳和粉尘等排放物。

4、此外,城市里中绿地、林木和水体的减少也是一个主要原因。

2热岛效应的危害一方面,大量污染物在热岛中心聚集,浓度剧增,直接刺激人们的呼吸道粘膜,轻者引起咳嗽流涕,重者会诱发呼吸系统疾病,尤其是患慢性支气管炎、肺气肿、哮喘病的中老年人还会引发心脏病,死亡率高,如英国伦敦在1952年12月份,因为这个原因死亡4000余人。

第二方面,大气污染物还会刺激皮肤,导致皮炎,甚而引起皮肤癌。

有的物质如铬等,若进入眼内会刺激结膜,引起炎症,重者可导致失明。

汞的含量较多,可损害人的肾脏,引起剧烈腹痛、呕吐。

汞慢性中毒还会损害人的神经系统。

第三方面,长期生活在热岛中心区的人们会表现为情绪烦躁不安、精神萎靡、忧郁压抑、记忆力下降、失眠、食欲减退、消化不良、溃疡增多、胃肠疾病复发等,给城市人们的工作和生活带来说不尽的烦恼。

在我国素有“火炉城市”之称的南京、武汉、重庆等许多大城市在发展中都不同程度地出现了以上这些现象,所以,城市热岛效应已成为城市发展中应正确面对、亟待解决的问题。

第四方面,对居民生活和消费构成影响的主要是夏季高温天气下的热岛效应。

为了降低室内气温和使室内空气流通,人们使用空调、电扇等电器,而这些都需要消耗大量的电力。

如2012年美国1/6的电力消费用于降温目的,为此每年需付电费400亿美元。

高温天气对人体健康也有不利影响。

第五方面,有关研究表明,环境温度高于28°C时,人们就会有不适感;温度再高还容易导致烦躁、中暑、精神紊乱等症状;气温持续高于34°C,还可导致一系列疾病,特别是使心脏、脑血管和呼吸系统疾病的发病率上升,死亡率明显增加。

归纳整合|17种气候效应1、森林效应森林是地球表面的一种重要的保护层,它对地面热量、水分的保存和交换起到很大作用。

森林中的湿度一般比田间高5%左右,在干旱地区森林能使湿度提高10%~15%。

森林能防风固沙,增加6%左右的降水量。

2、湖泊效应各种类型人工建造的水库就像一座座天然湖泊,可以使水库周围环境发生相应的变化,使库区和周围的温度变化缓和,增加湿度、云量、雨量,也可使夏季最高气温有所降低,冬季最低气温有所升高,无霜期延长。

还有一点值得一提,即作为湖泊体系的一个组成部分——湿地。

湿地,又称沼泽,是一种陆上的生态系统,特征是排水差,因而在大部或全部时间内有缓慢流动的水或滞流水渗入土壤中。

这里生长着大量的草、树或灌木,并且还是各类候鸟重要的栖息地。

3、绿洲效应绿洲,指的是荒漠中因有水而肥沃或通过人工灌溉而农牧业发达的地方。

绿洲一般见于河流两岸,泉、井附近以及受高山冰雪融水灌注的山麓地带,比如中亚河流两岸和我国天山、祁连山麓一带均有绿洲。

绿洲可以增加空气中的湿度和降水量,减缓气温的剧烈变化,使气候向好的方向转化。

美国自20世纪30年代起在中部地区广袤的土地上进行人工灌溉培育绿洲,使俄克拉荷马等州的6.2万平方公里的地区降水量增加了10%。

这就是利用“绿洲效应”所带来的好处。

4、荒漠化效应土地荒漠化主要是人为破坏性行为带来的恶果。

这些破坏性行为最典型的现象是对森林与树木无限制地乱砍滥伐,开荒种地,使地表原有的林木、草地等自然植被遭到严重的甚至毁灭性的破坏,变成荒山秃岭,导致水土流失,干旱地区面积扩大,沙漠蔓延,风沙灾害严重,沙尘暴与黑风暴现象增多。

因而规范人类的行为是减少“荒漠化效应”的关键。

5、城市热岛效应在社会的发展进程中,人类活动愈来愈集中到城市,使城市人口猛增,数以千计的工厂、鳞次栉比的高楼、穿梭不息的车辆,构成了城市特有的繁华景象。

人们生产、生活的燃料消耗随着城市人口、工业、交通运输的发展与日增加。

什么是小气候述评1、城市小气候指什么?市区胜利路以东未降水,路西却大雨瓢泼。

这是随着城市规模的逐渐扩大而出现的典型的“城市小气候”,其具体表现是:降水严重不均,而且雨量比较集中。

2、什么是小气候小气候就是在大的环境里头有那么一个小小的地方,气候与众不同,这就是小舅小气候小气候的形成也是因为地理环境的影响才能够形成小气候。

3、什么是小气候?小气候科技名词定义中文名称:小气候英文名称:microclimate 定义1:由于下垫面性质以及人类和生物活动的影响而形成的近地层大气的小范围气候。

应用学科:大气科学(一级学科);气候学(二级学科)定义2:由于下垫面性质以及人类和生物活动的影响而形成的近地层大气的小范围的气候。

应用学科:地理学(一级学科);气候学(二级学科)定义3:地表以上1.5~2.0 m空气层内因局部地形、土壤和植被等影响所产生的特殊气候。

应用学科:生态学(一级学科);群落生态学(二级学科)定义4:在局部地区因下垫面影响形成的贴地气层和土壤上层的气候。

应用学科:资源科技(一级学科);气候资源学(二级学科)4、“家园”里的“小气候”指的是什么?“气候”,包括座舱温度、湿度、气流等方面。

为造成与地球相似的生活环境,宇宙飞船设计时采取了一系列十分可靠的技术手段。

其一模拟大气的混合比例,造成大气条件。

太空的空气异常稀薄。

在200千米的近地轨道,大气压力仅为地面的六百万分之一。

人若无保护,就会造成体液沸腾,失去意识。

因此,座舱大气的确定,是载人航天的一个重要考虑。

为保证座舱内有近似地球的大气环境,座舱采取一个大气压的氧、氮混合压力制度,用罐装气体或电解供氧的办法使座舱中氧气占80%,氮气占20%,保障宇航员每人每天所需的576-930克氧气。

对每人每天呼出的约1000克二氧化碳,采用分子筛吸附等方法处理,规定其浓度不大于1%。

其二,保持座舱内适当的温湿度。

座舱通过自动调温、调湿和通风系统来实现温湿度的控制。

冷岛效应冷岛效应概念:夏季绿洲、湖泊的最高气温比其毗邻的沙漠戈壁低30℃左右,水分的蒸发量要少一半,几乎和沿海湿润地区差不多。

其原因是由于沙漠戈壁和绿洲、湖泊对于太阳辐射的反射率不同,在白昼阳光辐射下,沙漠戈壁干燥地面强烈增温,通过大气的干流作用,暖空气被带到绿洲、湖泊上空,形成一个上热下冷的逆温层,上下层空气间的热交换难以进行,下层冷空气块得以保持稳定,因而形成一个湿润、凉爽的小气候。

这种现象就称之为"冷岛效应"。

分布:这种"冷岛效应"在干旱地区的湖泊(包括水库)、湿地公园、绿洲地带普遍存在。

成因:产生这种情况的原因,是由于戈壁沙漠较绿洲的比热小,在阳光照射下地面增温比绿洲快得多,戈壁沙漠上空被加热的暖空气,通过局地环流作用输送到绿洲上空,形成一个上热下冷的逆温层,使下层冷空气以保持稳定,于是形成了一个比较凉爽、湿润的小气候。

这种特殊的气象效应,称为绿洲的“冷岛效应”。

影响:绿洲上空的这种效应,使湍流发展较弱,抑制了植物的蒸腾和地面的蒸发,非常有利于植物的生长。

这对于我国西北干旱地区的绿洲节约水源、种草种树和发展农业,是很有利的。

“冷岛效应”指地球上干旱地区的绿洲、湖泊,其夏季昼夜气温比附近沙漠、戈壁低,温差最高可达30℃左右,这是由于周围戈壁沙漠的高温气流在大气的平流作用下,被带到绿洲、湖泊上空,形成了一个上热下冷的大气结构,形成一种温润凉爽的小气候,据此完成6—8题。

6.“冷岛效应”形成的根本原因是,A.受控大气环流的差异 B.绿洲与沙漠热力性质差异C.阳光照射强弱的差异 D.绿洲与沙漠距海远近不同7.“冷岛效应”会使绿洲地区A.年降水量增多 B.热量交换变缓C.水汽蒸发加快 D.地面风速增强8.图3中甲、乙、丙、丁四地。

冷岛效应”最显著的是A.甲地 B.乙地 C.丙地 D.丁地【答案】6、B7、B8、D【解析】试题分析:6.根据材料,“冷岛效应”是由于周围戈壁沙漠的高温气流在大气的平流作用下,被带到绿洲、湖泊上空,形成了一个上热下冷的大气结构,所以形成的根本原因是绿洲与沙漠热力性质差异,B对。

小气候对城市环境的影响城市,作为人类社会的集中地,不仅承载着大量人口和活动,还面临着各种环境问题,其中之一便是小气候。

小气候是特定区域内与周边环境相比的气候差异,对城市环境产生着直接而深远的影响。

本文将从城市热岛效应、空气污染以及自然生态平衡三个方面阐述小气候对城市环境的影响。

一、城市热岛效应城市热岛效应是指城市相对于其周边乡村地区的温度更高的现象,是小气候影响最为明显的一个方面。

城市由于高密度建筑、道路和人口活动引起的热量释放,导致城市表面温度高于周边地区。

这种现象不仅使城市居民感到更加闷热,还造成了诸多环境问题。

首先,城市热岛效应增加了能源的消耗。

高温天气下,人们更需要使用空调和电风扇来降低室内温度,从而增加了电力需求,加重了电网压力。

此外,城市热岛效应还会导致建筑物和道路表面温度升高,使得空调系统需要工作更加努力,导致能源的浪费。

其次,城市热岛效应对城市生态环境产生了消极影响。

高温环境和缺乏绿地覆盖导致空气中的有害物质增加,同时降水和空气流通也受到了限制。

这进一步削弱了城市的自然生态功能,使得城市生态系统的稳定性下降。

二、空气污染小气候也对城市环境的空气质量产生了重大影响。

城市的工业排放物、机动车尾气、建筑尘埃和家庭燃煤等活动都是造成城市空气污染的主要原因。

小气候因素进一步加剧了这些污染物的扩散和积累。

首先,小气候稳定性会导致污染物在城市内部滞留。

较低的风速和较差的气象扩散条件使得污染物在特定区域内停滞。

这使得空气污染在某些城区尤其严重,甚至影响到居民的健康。

其次,小气候对空气污染物的扩散和迁移产生了影响。

例如,气象条件不利于污染物的扩散时,污染物往往会在城市中积累,形成更为浓厚的污染带。

而在较好的气象条件下,污染物则可能通过风力扩散至周边地区,对城市外围产生间接影响。

三、自然生态平衡城市的建设过程中,通常会破坏一些自然环境,如湿地、森林和草地。

这对城市的自然生态平衡造成了极大的影响,而小气候则会进一步加剧这种影响。

小气候及其产生的效应

小气候是因下垫面性质不同,或人类和生物的活动所造成的小范围内的气候。

在一个地区的每一块地方(如农田、温室、仓库、车间、庭院等)都要受到该地区气候条件的影响,同时因下垫面性质不同、热状况各异,又有人的活动等,就会形成小范围特有的气候状况。

小气候中的温度、湿度、光照、通风等条件,直接影响作物的生长、人类的工作环境、家庭的生活情趣等。

为避免其产生的不利影响,可通过一定的技术措施加以改善。

小气候与大范围气候相比较,有五大特点。

1.范围小

沿铅直方向大概在100米以内,主要在2米以下,水平方向可以从几毫米到几十公里,因此,常规气象网站的观测不能反映小气候差异。

研究小气候必须专门设置测点,要求密度大,观测次数多,仪器精度高等。

2.差别大

无论铅直方向或水平方向,气象要素的差异都很大。

例如,在靠近地面的贴地层内,温度在铅直方向递减率往往比上层大2~3个量级。

3.变化快

在小气候范围内,温度、湿度或风速随时间的变化都比大气候快,具有脉动性。

例如,M.N.戈尔兹曼曾在5厘米高度上,25分钟内测得温度最大变幅为7.1℃。

4.日变化剧烈

越接近下垫面,温度、湿度、风速的日变化越大。

例如,夏日地表温度日变化可达40℃,而2米高处只有10℃。

5.小气候规律较稳定

只要形成小气候的下垫面物理性质不变,它的小气候差异也就不变。

因此,可从短期考察了解某种小气候特点。

由于小气候影响的范围正是人类生产和生活的空间,研究小气候具有很大实用意义。

我们还可以利用小气候知识为人类服务,其中农田小气候、森林小气候为小气候的典型类型。

一、农田小气候产生的效应

农田小气候从成因上划分可分为复合农林业小气候和秸秆覆盖小气候。

1.复合农林业小气候效应

复合农林业小气候可分为农林间作小气候和农田防护林小气候。

⑴农林间作小气候效应:在防风、降温和增加湿度等方面具有明显的作用,可有效应对高温及干热风危害。

⑵农田防护林小气候效应:在湿润地区,防护林可使农田温度升高;可明显降低风速,起到防风作用;在干旱半干旱地区,夏秋季节和白天防护林具有降温作用,在春秋季节和夜间防护林可使农田升温;防护林农田内的土壤湿度要高于开阔农田。

2.秸秆覆盖小气候效应

低温条件下,地面覆盖秸秆后,会使导热率变小,辐射能量反射率增大,从而使近地面的空气温度变化较小,减少了气温急剧变化而对作物造成的生理伤害;覆盖秸秆可明显抑制田间水分蒸发,明显提高近地面土壤的水分含量。

二、森林小气候产生的效应

1.湿润区森林小气候的效应

湿润区的森林,面积较大,蒸腾作用旺盛,使空中大量水汽遇冷凝结降水。

导致林内气温、土温散失迟缓,大大降低土壤水水分蒸发。

树冠、树枝、树叶使降水着地迟缓,减少径流减弱穿透树冠的降水对林地土壤的冲击力,使降水能够充分渗入土壤,有利于保持水土,防止水土流失。

2.城市森林小气候的效应

可以增加空气的相对湿度;缓解城市的热岛效应;可以明显消减太阳紫外线的强度;降低局部的气温,减少闷热天数,提高人们的舒适度。

3.绿洲小气候产生的效应

绿洲内部的气温低于绿洲外部,并且绿洲的覆盖率越高降温越明显;绿洲内部的温度变化幅度要低于林外,湿度均高于林外,所以绿洲在维持生物最少需水量起到一定作用;绿洲可降低水分的蒸发,增加降水的有效性;绿洲还可以降低风速,缓解风沙流动。