家庭社会工作-符号互动论

- 格式:ppt

- 大小:9.57 MB

- 文档页数:17

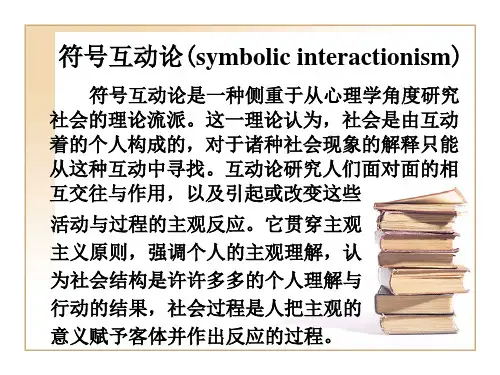

符号互动理论一、符号互动理论简介符号互动论是一种社会心理学的视野。

互动被视为分析单位。

互动论是一种反实证的主观社会学,贯穿主观主义原则,强调个人的主观理解,认为社会结构是许许多多的个人理解与行动的结果,社会过程是人把主观的意义赋予客体并作出反应的过程。

互动论同时是一种微观社会学。

社会由互动的个人组成,他们的行为不只是反应,而且还是领悟、解释、行动与创造。

社会环境不是某种外在的静止的东西,它一直在影响着和塑造着我们,但这本质上是一个互动的过程,因为环境正是互动的产物。

人有内心生活,同时又是一个自我,自我是社会互动过程的一个方面。

互动过程首先是符号互动的过程,符号被行动者赋予了意义。

这种我们与他人共享的意义,关于社会世界的定义以及对现实的感知与反应,均产生于互动过程中。

布鲁默说:符号互动一词是与人们之间发生的互动的独特性质有关系。

这种独特性在于,人们解释或定义彼此的行为而非单纯对它人的行为作出反应。

这样,人类的互动是以符号的使用、解释、或对彼此行为的意义的确定为中介的。

这种中介等于是在人们行为的刺激与反应之间插入一个解释过程。

二、符号互动理论的理论背景(一)威廉·詹姆斯对习惯、自我与社会我的研究詹(1842-1910)认为习惯在人类行为中具有重大作用,他研究了本能是怎样被习惯所取代的。

所谓习惯是指通过经验学习到的和被经验修正了的行为。

他认为习惯的基础是记忆,通过记忆人类可以将过去发生过的行为从心中唤起。

在记忆的基础上重复这一行为,这就意味着此种行为已不再是无目的的了,这时,本能便消失了。

因此,本能既可以改变又可以发展,也有很多会逐渐消失。

詹认为在人类的行为由以生物因素为基础转向以社会因素为基础的过程中,习惯起了重要作用。

在对于“意识”的探讨中,研究了由意识中产生出的“自我”。

“自我”这个概念意味着承认人类可以而且也正在发展着他们对待他们自己的态度和关于他们自己的感觉,意味着承认他们自己也是可以观察的对象,就好比人类观察一个外部的客体。

1.6 家庭社会工作的理论基础•理论是由一系列逻辑上相互联系的概念和判断组成的知识体系,是对经验知识的抽象概括。

•理论来自实践,同时反过来指导实践。

•理论有多个维度,包括基础理论和操作理论或实务模式。

•本节我们重点来看影响家庭社会工作的基础理论。

五个主要的理论•家庭系统理论•结构功能理论•符号互动理论•家庭压力理论•人本主义理论•一是家庭系统理论。

•所谓系统,是指一些在界限内,彼此有互动的部分所组成的集合体。

•家庭系统理论把家庭看成是一个由几个子系统组成的系统,每个子系统间既相互依赖又相互影响,形成家庭系统有序的运转,以此来实现家庭的功能。

•20世纪60年代,家庭系统开始作为精神分析学的诊断与治疗用语,并于70年代逐渐被家庭社会学应用。

•家庭系统理论视角下,家庭社会工作者的基本任务就是帮助恢复家庭中各个子系统或家庭成员之间的均衡关系,使之重新有效配合,相互协调。

•20世纪60年代,家庭系统开始作为精神分析学的诊断与治疗用语,并于70年代逐渐被家庭社会学应用。

•家庭系统理论视角下,家庭社会工作者的基本任务就是帮助恢复家庭中各个子系统或家庭成员之间的均衡关系,使之重新有效配合,相互协调。

•社会工作者平克斯与米纳汉提出了“四个基本系统”的理论。

这四个系统是:改变媒介系统、案主系统、目标系统、行动系统。

•系统理论对家庭社会工作来说,意味着开展工作需要调动家庭内外的各种资源 。

•举例美国社会学家 塔尔科特·帕森斯•二是结构功能理论•帕森斯是结构功能理论的集大成者。

•结构功能理论主要探讨社会中系统与系统之间是如何相互依赖并整合在一起的,它强调的是社会的稳定、秩序和均衡。

•关于家庭,帕森斯认为,家庭的中心特点是均衡,家庭结构的稳定性是不言而喻的,其主要功能在于重新确立被外部世界打乱了的和谐均衡状态。

•帕森斯的结构功能主义有很大的意义。

•家庭社会工作的最核心的目标,就是使那些因种种原因而不能发挥其功能的家庭恢复其功能。

1、家庭社会学的主要理论有哪些?试用其中一种分析一个婚姻家庭问题。

(1)结构功能论。

家庭社会学中影响较大的流派。

它从家庭和社会的相互影响中研究家庭。

认为家庭是具有稳定性的社会组织,个人服从家庭是社会稳定的前提.(2)冲突论.注重从冲突角度研究家庭。

认为在婚姻和家庭关系中冲突是自然的,与其强调婚姻家庭关系中的秩序、平衡、一致或功能主义系统的存在和平衡,不如把注意力集中在冲突的规律和调解上。

(3)符号互动论。

一种受社会心理学影响较深的微观分析理论.认为家庭与社会、家庭中的人与人之间的相互作用,是通过象征性的行为来沟通的;强调个人对家庭的顺应,强调家庭内部的协调;认为夫妻之间的行为决定整个家庭的命运.(4)社会交换论。

认为家庭关系或家庭行为是一种彼此交换的关系。

当一方表现出一种行为时,另一方则以相应行为作为互换。

掌握这种互换的度是协调家庭关系的关键.(5)发展论。

认为家庭有其自身的产生、发展和自然结束的运动过程,这就是家庭生命周期.家庭在不同的生命周期阶段上有不同的内容和任务。

(6)系统论。

把家庭看成是一个由若干子系统所组成的系统,是更大的社会系统的有机组成部分。

每个子系统之间既有联系又有牵制,从而促成家庭系统有序运转,家庭的功能得以充分体现。

(7)社会支持理论。

把社会支持当作网络资源,这种资源可以帮助个人应对日常生活中的问题或危机,增进个人健康和幸福。

它有四个主要取向:功能取向、结构取向、主观评价取向及互动取向。

以冲突论为例。

对家庭而言,适量的冲突可以起到“安全阀"的正功能.首先,大量的低激烈程度的小型家庭冲突可以释放紧张能量,避免激烈程度高的、破坏力强的冲突的发生,从而对家庭关系起到长期的维持作用。

其次,家庭冲突可以使冲突各方以最直接、最快捷的方式了解彼此的立场、观点、情感和行为模式,从而加速彼此适应的过程,促进家庭成员的团结。

最后,家庭冲突可以尽快暴露出家庭关系中存在的不合理成分,从而避免这些不合理成分积淀下来最终引起家庭破裂。

社会工作——符号互动论符号互动论(symbolic interactionism) 又称象征互动论, 是一种主张从人们互动着的个体的日常自然环境去研究人类群体生活的社会学和社会心理学理论,由美国社会学家米德 (G. H. Mead) 创立, 并由他的学生布鲁默于1937年正式提出。

(1)符号互动论的主要观点符号互动论认为社会心理学的研究对象是“社会互动过程”中的个人行为和活动,而个人行为只是整个社会群体行为和活动的一部分。

了解个人行为,就必须先了解群体行为。

符号互动理论强调社会是一种动态实体,是经由持续的沟通、互动过程形成的。

符号互动论主张在与他人处于互动关系的个体的日常情境中研究人类群体生活。

特别重视与强调事物的意义、符号在社会行为中的作用。

“符号”是指在一定程度上具有象征意义的事物,包括语言、文字、记号等,甚至包括个体的动作和姿势等。

通过符号的互动,人们形成和改变自我概念,建立和发展相互关系,处理和应对外在变化。

其主要观点具体可以概括为如下几点:①心灵、自我和社会不是分离的结构,而是人际符号互动的过程。

②语言是心灵和自我形成的主要机制。

人际符号互动主要通过自然语言进行,人通过语言认识自我、他人和社会。

③心灵是社会过程的内化。

事实上内化的过程就是人的“自我互动”过程,人通过人际互动学到了有意义的符号,然后用这种符号来进行内向互动并发展自我。

社会的内化过程,伴随个体的外化过程。

④行为是个体在行动过程中自己“设计”的。

它并不是对外界刺激的机械反应。

个体在符号互动中逐渐学会在社会允许的限度内行动,但在这个限度内个体可以按照自己的目的处世行事。

⑤个体的行为受自身对情境的定义的影响。

人对情境的定义表现在他不停地解释所见所闻,赋各种意义于各种事件和物体中,这个解释过程,或者定义过程,也是一种符号互动。

⑥世界存在于互动之中。

在个体面对面的互动中有待协商的中心对象是身份和身份的意义,个人和他人并不存在于人自身之中,而是存在于互动本身之中。

社会互动理论一、社会互动的含义“社会互动”,即社会相互作用,是指在一定的社会关系背景下,人与人、人与群体、群体与群体等在心理、行为上相互影响、相互作用的动态过程。

构成社会互动,应具备三个要素:(1)应有两方以上主体。

既然是相互作用,主体必然不能少于两方,至于每方人数具体是多少则没有明确限制,其既可以是个人、也可以是群体。

因而不论在个人与个人、个人与群体还是群体与群体之间,互动都可发生。

(2)主体间应有某种形式的接触。

这种形式既包括语言,也包括非语言,如身体感官或其他媒介等。

换言之,一方主体应向他方发出一定的“符号”即通过行为或意思表示的方式传达给对方。

(3)各方主体都能意识到“符号”代表的意义。

对于一方主体做出的意思表示或行为,其他主体不仅能清楚认知,而且能对此积极回应。

二、社会互动理论的理论来源社会互动理论是包含建构主义观点和人本主义观点的认知体系。

在该理论看来,人一出生就进入了人际交往的世界,学习与发展就发生在他们与其他人的交往与互动中,它既强调学习过程的认知参与,也强调学习过程的全人参与。

社会互动理论着重于学习的社会环境,把教师、学生、活动之间的相互活动看作教学的灵魂所在,强调教师、学习者、学习任务和学习活动之间的相互作用和它的动态性。

社会互动理论有两大重要理论来源,一个是维果茨基的社会互动理论,一个是费厄斯坦的“中介作用”理论。

维果茨基认为,人类心理功能的发展是以特定的社会本质和社会过程为先决条件的,在每一个社会文化情境中,儿童参与正式和非正式的教学交流,产生了与那些情境适宜的心理功能。

儿童通过社会互动的双向过程,逐步建立系统的认知表征作为解释框架,并且信奉自己社会文化情境中所提倡的普遍价值体系和行为准则。

在维果茨基的理论中,社会互动成为智力产生和发展的源泉,个体身上所表现出来的特定结构与过程,可追溯到与他人的互动上,学习和认知发展就是通过参与社会活动来吸取适当的文化实践经验。

费厄斯坦在其“中介作用”理论中指出,对个人有重要意义的人在认知发展过程中起中介作用,有效学习的关键在于本人和“中介人”之间的互动。

社会学本土化家庭研究的四大范式社会学本土化家庭研究是指将社会学的理论与方法应用于本土家庭研究领域,旨在深入了解家庭在不同文化背景下的变化与演变。

在社会学本土化家庭研究中,存在着四大范式,分别是结构功能主义范式、冲突理论范式、符号互动主义范式和女性主义范式。

本文将对这四大范式进行详细论述,以便深入探讨社会学本土化家庭研究的核心内容。

一、结构功能主义范式结构功能主义范式是社会学中最早的一种范式,其基本理念是家庭作为社会结构的一部分,具有特定的功能。

家庭在社会中承担着社会化、生育等功能。

该范式将家庭视为一个有机整体,强调家庭成员之间的互相协作和互补关系。

结构功能主义范式关注家庭的正面功能,强调家庭内部以及与其他社会机构的互动联系。

二、冲突理论范式冲突理论范式认为家庭是社会不平等的产物,家庭成员之间存在着权力、资源和地位的不平等关系。

这种不平等关系在家庭内部及其与其他社会机构之间起到决定性的作用。

冲突理论范式关注家庭内部的权力斗争、不平等的社会分工以及阶级、种族等社会结构对家庭的影响。

三、符号互动主义范式符号互动主义范式主要关注家庭成员之间的符号交流和互动过程。

符号互动主义范式强调社会行为是通过人们对符号和意义的理解产生的,家庭成员之间的互动通过交流符号来实现。

该范式关注家庭中的日常互动、交往规则和家庭内涵的演绎。

四、女性主义范式女性主义范式是一种关注性别在家庭研究中地位和作用的范式。

该范式强调家庭中性别与权力的关系,并批判性地研究家庭中的性别角色分工、家庭暴力以及女性在家庭中的地位和权益等问题。

女性主义范式推动着关于家庭中性别不平等的讨论,并为促进社会公正与性别平等提供了理论基础。

综上所述,社会学本土化家庭研究的四大范式提供了多元的角度来研究和理解家庭的本质和变化。

这些范式在社会学家庭研究中各有侧重,但相辅相成。

通过综合运用这四大范式,我们可以更深入地认识社会的多样性和复杂性,为家庭问题的解决提供理论支持和实践指导。

符号互动论关于社会互动的观点1. 概述社会互动一直以来都是人们关注的焦点话题之一。

人们通过互动来交流、合作、竞争,从而构建起复杂多样的社会关系。

而在社会互动过程中,符号的作用不可忽视。

符号互动论指出,符号在社会互动中起着重要的作用,影响着人们的行为和观念。

本文将从符号互动论的角度出发,探讨符号在社会互动中的作用和影响。

2. 符号互动理论的基本概念符号互动理论是美国社会学家格芬(Erving Goffman)提出的,他认为人们在社会互动中通过使用符号(如语言、动作、姿态等)来表达和传达信息,从而影响他人的态度和行为。

符号可以是言辞上的,也可以是行为上的,它们在社会互动中扮演着极为重要的角色。

符号不仅是一种通讯手段,还通过影响人们的认知和情感,间接地塑造了社会互动的结果。

3. 符号在社会互动中的作用在社会互动中,符号发挥着多种作用。

符号是一种交流的媒介。

人们通过语言、姿态、表情等符号来传递信息,从而实现交流和交流。

符号是一种表达观念和情感的方式。

人们通过符号来表达自己的想法、感受和态度,从而影响他人的认知和情感。

符号还在社会互动中起着规范和引导作用。

礼节、礼仪、传统习俗等符号规范着人们的行为,指导着社会互动的进行。

符号还是一种社会认同和身份的象征。

人们通过符号来展现自己的社会地位、身份认同和裙体归属感。

4. 符号对社会互动的影响符号对社会互动产生了深远的影响。

符号影响了人们的行为。

人们在社会互动中会受到符号的引导和影响,从而做出相应的举止和行为。

符号影响了人们的认知和情感。

人们对符号的解读和理解会直接影响他们的认知和情感反应。

符号也影响了社会互动的结果。

不同的符号使用会导致不同的社会互动结果,符号的选择和应用对社会互动的发展和结果具有重要影响。

5. 结语符号互动论认为符号在社会互动中发挥着至关重要的作用,影响着人们的行为和观念。

通过对符号在社会互动中的作用和影响进行分析,可以更好地理解社会互动的本质,促进社会互动的和谐与发展。

家庭社会工作整理版名词解释婚姻:指一男一女间建立起来的以终生共同生活为目标的合法的两性结合关系。

家庭:是人们以婚姻、血缘、收养或感情等关系为纽带组成的,以比较持久的共同生活以及一定程度上的经济共有、共享为主要特征的初级社会生活单位。

家庭结构:就是指家庭的构成状况,它是由全体家庭成员相互作用和相互联系所组成的稳定的整体性关系模式和维系机制。

一般而言,家庭结构具有两个层面:一是指具体的人员构成,二是指家人间的互动和关系的整体模式。

主干家庭:即有两代或两代以上夫妻组成,每代最多不超过一对夫妻且中间无断代的家庭,如父母和已婚子女组成的家庭。

亲子关系:是指父母与子女之间的关系,它是由夫妻关系而产生的一种最基本、最重要的家庭关系。

家庭社会工作:是从社会工作专业角度,结合我国家庭工作现实,以家庭为本的社会工作介入,即动员社会及家庭资源,促进家庭正常运转及发展的社会福利与服务。

家庭系统理论:家庭系统理论来源于一般的系统理论。

家庭系统理论把家庭看成是一个由子系统组成的系统,每个子系统间既有联系,又有制约,形成家庭系统有序的运转,,以此来实现家庭功能。

家庭系统虽小,但功能却很复杂,,自成一体,同时也是更大的社会系统的组成部分。

家庭治疗:家庭治疗是一类以家庭为对象的进行的治疗模式,治疗师通过与全部或部分家庭成员的治疗性会谈以及其他专业技术来协助家庭成员改善家庭关系,建立良性的家庭互动模式,从而从根本上解决整个家庭及个别成员的问题,促进家庭的良性运转和家庭成员的身心健康。

家庭生命周期:表示的就是家庭从成立开始,经历发展的各个阶段,最终归于消亡的整个生命过程。

家庭系统理论:把家庭看成是一个由几个子系统组成的系统,每个子系统间既有联系又有制约,形成家庭系统有序的运转,以此来实现家庭的功能。

家庭作为一个系统,有着自身的控制调节机制,以便使家庭沿着既定的目标向前发展,保持正常的运作方式。

这种控制调节系统包括自我控制和社会控制两部分。

家庭社会工作模拟题个别名词解释自由发挥1一、名词解释1、婚姻指一男一女建立起来的以终生共同生活为目标的合法的两性结合关系。

2、家庭结构指家庭的构成状况,它是右全体家庭成员相互作用和相互联系所组成的稳定的整体性关系模式和维系机制。

3、家庭社会工作是以家庭为本的社会工作介入,即动员社会及家庭资源促进家庭正常运转及发展的社会福利与服务4、次系统5、家庭治疗是一类以家庭为对象进行的治疗模式,治疗师通过与全部或部分家庭成员的治疗性会谈以及其他专业技术来协助家庭成员改善家庭关系,建立良性的家庭互动模式,从而从根本上解决整个家庭及个别成员的问题,促进家庭的良性运转和家庭成员的身心健康。

二、判断题:判断下列说法的对错,错误的给出正确说法。

1、无论在何种婚姻形式中,婚外性生活都是被严格限制的。

错2、符号互动理论中的“符号”是人类社会互动的媒介工具,它只是人的外部行为的凝聚。

错3、家庭治疗的目标和焦点是消除个人的明显外在症状。

错4、家庭暴力经常是突发性的,没有任何预兆的。

错5、亲子关系最全面,最深刻,维持的时间也最长,是家庭关系的枢纽。

错三、简答题1、21世纪中国婚姻法会呈现哪些方面的发展趋势?填补立法空白,充实和健全现行的婚姻法2、简述家庭系统理论的基本假设。

家庭关系是影响人们心理健康与个人是否病态的主要因素;家庭的互动模式可以代代相传;家庭的健康是建立在家庭的向心力及个别家庭成员是否被尊重的平衡点上;家庭越有弹性,家庭就越有良好的功能;家庭互动的分析,需要从家庭具有的婚姻和亲子关系角度探讨;个人问题常和家庭的互动模式及家庭价值观有关;任何家庭小系统的改变,都有可能引起家庭主要系统的改变;实务工作者介入到家庭,即成为家庭的一个新系统3、常见的不良家庭结构与家庭问题有哪些?纠缠与疏离;联合对抗;三角缠;倒三角;越俎代庖;混沌一片;4、再婚家庭经常会面临哪些方面的危机?再婚夫妇结合在一起后,如何面对各自的原来的前夫(妻),如何进一步相互接纳;继子(女)对继父(母)是否能够很快接纳;继子(女)对其亲生父母是否仍然感情深厚;继父(母)对前妻(夫)所生子女是否接纳,一旦继母再婚后又有其亲生子女,继父将如何处理;当自己子女又有了继父与继母,作为亲生父母感受如何;继母再嫁后所带的子女是否能够和丈夫前妻所生子女融洽相处;5、我国家庭暴力常见的产生原因有哪些?传统的不平等的性别仪式惯性是导致我国家庭暴力的深层原因;家庭内部不平等的资源分配关系是家庭暴力冲突的重要原因;家庭成员背景的差异而产生的对立情绪上家庭冲突发生的重要媒介;家庭成员对家庭现状合理性的认识分歧是家庭冲突最常见的现实起因;社会干预和社会控制机制的不健全上导致家庭暴力的外部原因家庭社会工作模拟题2一、名词解释1、家庭是人们以婚姻、血缘、收养或感情等关系为纽带组成的,以比较持久的共同生活以及一定程度上的经济共有、共享为主要特征的初级社会生活单位。