双手调节实验报告

- 格式:docx

- 大小:3.57 KB

- 文档页数:2

一、实验目的本次实验旨在通过一系列手脚协调能力测试,了解受试者的手脚协调能力水平,分析影响手脚协调能力的因素,并提出相应的训练方法,以提高受试者的手脚协调能力。

二、实验对象与方法1. 实验对象:选取20名身体健康、年龄在18-25岁之间的志愿者作为受试者。

2. 实验方法:(1)实验仪器:使用计时器、尺子、纸笔等工具。

(2)实验步骤:①受试者按照性别分组,每组10人。

②测试前,让受试者熟悉实验流程和测试方法。

③测试内容:a. 捕捉速度测试:受试者手持尺子,当计时器响起时,用尺子捕捉到计时器上的目标点,记录时间。

b. 捕捉准确度测试:受试者手持尺子,当计时器响起时,用尺子捕捉到计时器上的目标点,记录捕捉到的目标点与实际目标点之间的距离。

c. 跳绳测试:受试者用左右手交替跳绳,记录跳绳次数。

d. 手眼协调测试:受试者手持纸笔,当计时器响起时,在规定时间内尽可能多地写下数字“5”,记录数字数量。

④测试结束后,收集数据并进行统计分析。

三、实验结果与分析1. 捕捉速度测试结果分析:结果显示,受试者在捕捉速度测试中的表现存在显著差异。

其中,男性受试者的平均捕捉时间为3.5秒,女性受试者的平均捕捉时间为4.2秒。

这表明,在捕捉速度方面,男性受试者优于女性受试者。

2. 捕捉准确度测试结果分析:结果显示,受试者在捕捉准确度测试中的表现存在显著差异。

其中,男性受试者的平均捕捉误差为0.5厘米,女性受试者的平均捕捉误差为0.7厘米。

这表明,在捕捉准确度方面,男性受试者优于女性受试者。

3. 跳绳测试结果分析:结果显示,受试者在跳绳测试中的表现存在显著差异。

其中,男性受试者的平均跳绳次数为120次,女性受试者的平均跳绳次数为100次。

这表明,在跳绳能力方面,男性受试者优于女性受试者。

4. 手眼协调测试结果分析:结果显示,受试者在手眼协调测试中的表现存在显著差异。

其中,男性受试者的平均数字数量为80个,女性受试者的平均数字数量为70个。

一、实验目的本次实验旨在了解人机工程学的基本原理和方法,掌握人机工程学在产品设计和应用中的实际应用,提高学生对人机工程学理论知识的理解和实践能力。

二、实验内容1. 实验一:双手调节器实验(1)实验目的:了解双手调节器的设计原理,掌握双手调节器的操作方法。

(2)实验步骤:①观察双手调节器的结构,了解其设计特点;②按照操作说明,进行双手调节器的实际操作;③分析双手调节器在实际应用中的优缺点。

2. 实验二:握力计实验(1)实验目的:掌握握力计的使用方法,了解握力与人体健康的关系。

(2)实验步骤:①了解握力计的结构和原理;②按照操作说明,进行握力测试;③分析握力与人体健康的关系。

3. 实验三:记忆广度测试仪实验(1)实验目的:了解记忆广度测试仪的使用方法,掌握记忆广度测试的基本原理。

(2)实验步骤:①了解记忆广度测试仪的结构和原理;②按照操作说明,进行记忆广度测试;③分析记忆广度与个体差异的关系。

4. 实验四:彩色视野分辩仪实验(1)实验目的:了解彩色视野分辩仪的使用方法,掌握彩色视野分辩的基本原理。

(2)实验步骤:①了解彩色视野分辩仪的结构和原理;②按照操作说明,进行彩色视野分辩测试;③分析彩色视野分辩与个体差异的关系。

5. 实验五:镜画仪实验(1)实验目的:了解镜画仪的使用方法,掌握镜画仪在产品设计和应用中的实际应用。

(2)实验步骤:①了解镜画仪的结构和原理;②按照操作说明,进行镜画仪的实际操作;③分析镜画仪在产品设计和应用中的优缺点。

三、实验结果与分析1. 双手调节器实验:通过实验,了解了双手调节器的设计原理和操作方法,认识到双手调节器在实际应用中的重要性。

2. 握力计实验:通过实验,掌握了握力计的使用方法,了解到握力与人体健康的关系,为今后锻炼和保健提供参考。

3. 记忆广度测试仪实验:通过实验,掌握了记忆广度测试仪的使用方法,了解到记忆广度与个体差异的关系,为今后提高记忆力提供帮助。

4. 彩色视野分辩仪实验:通过实验,掌握了彩色视野分辩仪的使用方法,了解到彩色视野分辩与个体差异的关系,为今后视觉健康提供参考。

保健推拿学课程综合性、设计性实验报告实验名称推拿手法实验时间年月日学生姓名实验地点同组人员专业班级实验方案1、实验目的:能正确掌握按摩的基本手法、体会手法的功力,即持久、有力、均匀、柔和、深透。

熟悉人体主要穴位。

2、实验主要仪器设备及材料:人体经络穴位模型、挂图、按摩床、介质等3、实验原理:按摩主要是凭借术者的双手(及身体的其他部位或器械),采用专门的手法,在中西医理论的指导下,作用于人体体表的一定部位或穴位上,通过机械、神经、体液的刺激和调节,提高各器官系统的功能,以达到调理人体功能,防治伤病为目的的一种物理疗法。

4、实验方法和步骤:1.推法:用手或掌等部分着力于被按摩的部位上,进行单方向的直线推动为推法。

2.擦法:用手的不同部位着力,紧贴在皮肤上,作来回直线的摩动为擦法。

3.揉法:用手的不同部位,着力于一定的部位上,作圆形或螺旋形的揉动,以带动该处的皮下组织随手指或掌的揉动而滑动的手法为揉法。

4.揉捏法:拇指外展,其余四指并拢,手成锥形,将全掌及各指紧贴于皮肤上,作环形旋转的揉捏动作,边揉边捏边作螺旋形地向心方向推进的手法为揉捏法。

5.搓法:用双手挟住被按摩的部位,相对用力,方向相反,作来回快速地搓动的手法为搓法。

6.按法:用指、拿、肘或肢体的其他部分着力,由轻到重地逐渐用力按压在被按摩的部位或穴位上,停留一段时间(约30s),再由重到轻地缓缓放松的手法为按法。

7.摩法:用示指、中、环指指面或手掌面着力,附着于被按摩的部位上。

以腕部连同前臂,作缓和而有节奏的环形抚摩活动的手法为摩法。

8.拍击法:用手掌或手的尺侧面等拍击体表的手法为拍击法。

常用的有拍打法、叩击法和切击法。

9.抖法:肢体抖动法时,用双手或单手握住肢体远端,微用力作连续小幅度的上下快速抖动。

10.运拉法:用一手握住被按摩者关节远端肢体,另一手握住关节近端肢体,在关节的生理活动范围内作被动性的运动的手法为运拉法。

11.拿法:用单手或双手的拇指与食、中两指,或拇指与其他四指指面着力,作相对用力,在一定的穴位或部位进行有节律的提拿揉捏为拿法。

实验一双手操作分析实验一、实验任务熟悉并熟练机械鼠标(或小电风扇、交流接触器等)的装配过程,绘制其装配过程某工位的双手操作分析图,并加以分析、改进和评价。

二、实验目的:1、学会正确描述、设计和绘制工作地布置图2、掌握双手操作分析图的绘制方法3、学会正确分析双手操作图所记录的工作现状,找出问题并提出合理改进的方法。

三、实验设备、工具1、机械鼠标(或小电风扇、交流接触器等)若干个2、螺丝旋具扳手、尖嘴钳、工件盒等装配工具3、记录板、铅笔、橡皮、计算器四、实验原理:(一)双手操作分析的概念、特征及意义1、双手作业分析的概念生产现场的某些作业以工序的操作过程为研究对象,详细观察和记录其过程,重点是了解双手如何进行实际的操作,称为双手作业分析。

通过双手操作分析,可以考察操作者的操作方法和步骤是否合理,左右手的分工是否恰当,是否存在多余和笨拙的动作需要改进,工作地物料、工具等布置是否合理等,经分析、改进以达到减轻劳动强度、减少操作时间、提高效率的目标。

2、双手作业分析的特征(1)双手作业分析的主要对象是作业者的双手。

(2)双手作业分析是借助于双手作业图进行分析。

(3)双手作业分析简单明了,随时随地可记录分析,清楚地反映出动作是否符合动作经济原则。

3、双手作业分析的作用(1)研究双手的动作及其平衡,左、右手分工是否恰到好处。

(2)发掘“独臂”式的作业并改进。

(3)发现伸手、找寻以及笨拙而无效的动作。

(4)发现工具物料、设备等不合适的放置位置。

(5)使动作规范化,并据此拟定作业规程,为编制标准化作业指导书提供参考。

4、双手作业分析图的作用双手作业分析图以双手操作为对象,采用标准流程图符号来记录其动作,表示其关系,并可指导作业者如何有效地运用双手,从事生产性的工作,提供一种新的动作观念,找出一种新的改善途径。

5、双手作业分析图的画法(见图例)(1)图的左上部。

填写常规项目,包括编号、作业名称、地点、作业人员、作业的起点、终点(结束)、日期等。

一、实验背景揉法是中医推拿疗法中常用的一种手法,通过手指、手掌或前臂在患者体表进行轻柔的旋转或移动,以达到调节气血、缓解肌肉紧张、改善局部血液循环的目的。

本次实验旨在通过实际操作,使学生掌握揉法的正确手法、适用范围和注意事项,提高临床应用能力。

二、实验目的1. 熟悉揉法的操作技巧和手法要求。

2. 掌握揉法的适应症和禁忌症。

3. 提高学生对中医推拿疗法的认识和实践能力。

三、实验时间2023年X月X日四、实验地点中医实训室五、实验对象实验组:20名自愿参加实验的学生六、实验器材1. 橡皮人2. 沙袋3. 面巾4. 记录本七、实验方法1. 理论讲解:由指导教师对揉法的基本概念、操作手法、适应症和禁忌症进行详细讲解。

2. 示范演示:由指导教师现场示范揉法的正确操作手法,包括手法的力度、速度、方向等。

3. 分组练习:将学生分成小组,每组两人,一人扮演患者,另一人进行揉法操作。

4. 操作练习:学生在指导下,对橡皮人进行揉法操作,练习手法和力度。

5. 评价反馈:指导教师对学生的操作进行评价和反馈,纠正错误手法。

八、实验步骤1. 准备阶段:指导教师讲解揉法的基本知识和操作要点,强调手法规范和注意事项。

2. 示范阶段:指导教师现场示范揉法的手法,包括揉、推、擦、摩等动作,并讲解每个动作的技巧和要领。

3. 分组练习阶段:将学生分成小组,每组两人,一人扮演患者,另一人进行揉法操作。

患者保持舒适体位,操作者站在患者一侧,双手涂抹适量的润滑油或介质。

4. 操作练习阶段:学生在指导下,对橡皮人进行揉法操作,注意手法要轻柔、均匀,力度适中。

5. 评价反馈阶段:指导教师巡回指导,对学生的操作进行评价和反馈,纠正错误手法,强调揉法的操作要点。

九、实验结果1. 学生对揉法的基本知识和操作要点有了更深入的了解。

2. 学生掌握了揉法的正确手法,操作技巧有所提高。

3. 学生能够根据不同的病情选择合适的揉法手法。

4. 学生对中医推拿疗法的认识和实践能力得到提升。

双手协调实验实验报告题目:双手协调实验实验报告一、引言双手协调是指通过两只手的配合,实现一定动作的精确、协调和高效进行。

在日常生活和工作中,许多任务需要我们运用双手进行协调操作。

为了更好地理解双手协调的机制和变化规律,我们进行了一项双手协调实验。

本实验通过测量和分析参与者在不同条件下完成任务的数据,以期对双手协调能力进行评估和研究,从而促进对双手协调的理解和应用。

二、实验目的本实验旨在通过测量参与者在不同条件下进行双手协调任务的表现,研究双手协调的能力和特点,并探讨相关的影响因素。

具体目的如下:1. 评估参与者的双手协调能力。

2. 分析不同条件(如任务难度、左右手优势等)对双手协调的影响。

3. 探讨双手协调能力的训练和提高措施。

三、实验设计1. 参与者本实验共招募了30名年龄在20至30岁之间的大学生作为实验参与者。

他们没有手部疾病或严重的运动功能障碍,没有进行过与双手协调相关的特殊训练。

2. 实验材料实验使用了一台计时仪器和一套双手协调任务的设备。

任务设备包括两个按钮和一个显示屏,参与者需要通过按下按钮来完成一系列指定的动作。

3. 实验过程参与者在实验室接受了实验指导后,进行了实验前的训练,熟悉任务的要求和操作方式。

然后,参与者开始正式的实验任务,在计时仪器的计时下,按照指示完成双手协调任务。

实验包括了不同难度的任务和不同手部优势的条件,每个条件下的任务需要重复进行三次,以保证数据的可靠性。

四、实验结果与数据分析通过实验记录和收集的数据,我们对参与者在不同条件下的双手协调表现进行了分析。

主要从以下几个方面进行了研究:1. 完成任务的时间我们对参与者在不同条件下完成任务的时间进行了统计和比较。

结果显示,任务难度越大,参与者完成任务所需的时间越长;而左右手的优势并没有明显影响任务完成时间的差异。

2. 动作的准确性针对参与者完成任务时的准确性进行了评估。

通过统计错误动作的次数和正确动作的次数,发现任务难度越大,错误动作的次数越多。

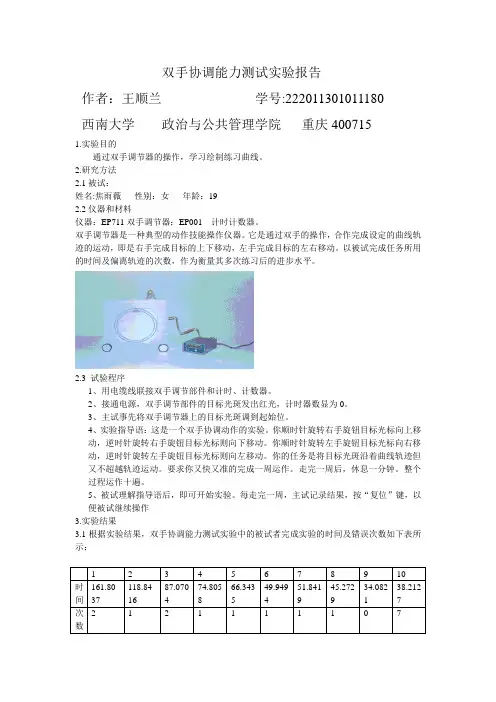

双手协调能力测试实验报告作者:王顺兰学号:222011*********西南大学政治与公共管理学院重庆4007151.实验目的通过双手调节器的操作,学习绘制练习曲线。

2.研究方法2.1被试:姓名:焦雨薇性别:女年龄:192.2仪器和材料仪器:EP711 双手调节器;EP001 计时计数器。

双手调节器是一种典型的动作技能操作仪器。

它是通过双手的操作,合作完成设定的曲线轨迹的运动,即是右手完成目标的上下移动,左手完成目标的左右移动。

以被试完成任务所用的时间及偏离轨迹的次数,作为衡量其多次练习后的进步水平。

2.3 试验程序1、用电缆线联接双手调节部件和计时、计数器。

2、接通电源,双手调节部件的目标光斑发出红光,计时器数显为0。

3、主试事先将双手调节器上的目标光斑调到起始位。

4、实验指导语:这是一个双手协调动作的实验。

你顺时针旋转右手旋钮目标光标向上移动,逆时针旋转右手旋钮目标光标则向下移动。

你顺时针旋转左手旋钮目标光标向右移动,逆时针旋转左手旋钮目标光标则向左移动。

你的任务是将目标光斑沿着曲线轨迹但又不超越轨迹运动。

要求你又快又准的完成一周运作。

走完一周后,休息一分钟。

整个过程运作十遍。

5、被试理解指导语后,即可开始实验。

每走完一周,主试记录结果,按“复位”键,以便被试继续操作3.实验结果3.1根据实验结果,双手协调能力测试实验中的被试者完成实验的时间及错误次数如下表所示:3.2 根据实验结果绘制的练习曲线如下:练习曲线绘制方法:用练习遍数作横坐标,用完成任务所用时间及出错次数为纵坐标,以每遍的结果确定在坐标上的位置,连接各点便组成练习曲线。

1.练习遍数与完成任务用的时间曲线图2.练习遍数与出错次数的曲线图说明:两幅图中均是练习遍数为横坐标,完成任务的时间或出错次数为纵坐标3.3 研究发现完成任务所用的时间及每遍练习中的错误次数随着练习遍数的增加总体趋势是下降,但有时也会错误次数和时间略有增加。

以上图表显示出由第一遍练习时间的161.8637到第十遍练习时间的38.2127总体呈下降的曲线趋势,而第六遍到第七遍练习时时间又增加了2秒。

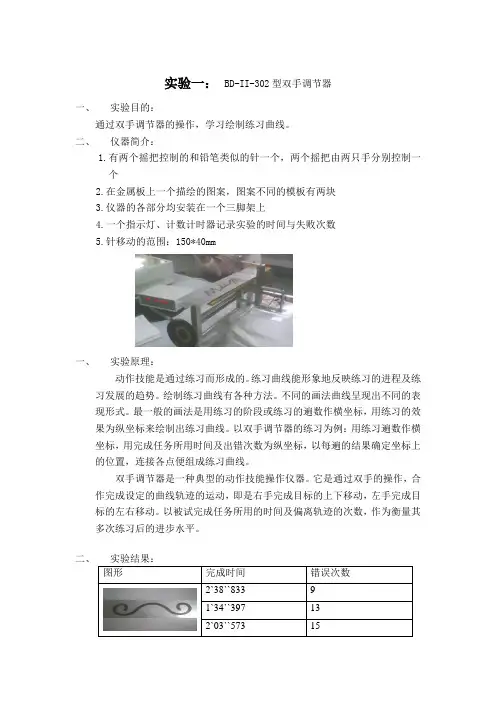

实验一:BD-II-302型双手调节器一、实验目的:通过双手调节器的操作,学习绘制练习曲线。

二、仪器简介:1.有两个摇把控制的和铅笔类似的针一个,两个摇把由两只手分别控制一个2.在金属板上一个描绘的图案,图案不同的模板有两块3.仪器的各部分均安装在一个三脚架上4.一个指示灯、计数计时器记录实验的时间与失败次数5.针移动的范围:150*40mm一、实验原理:动作技能是通过练习而形成的。

练习曲线能形象地反映练习的进程及练习发展的趋势。

绘制练习曲线有各种方法。

不同的画法曲线呈现出不同的表现形式。

最一般的画法是用练习的阶段或练习的遍数作横坐标,用练习的效果为纵坐标来绘制出练习曲线。

以双手调节器的练习为例:用练习遍数作横坐标,用完成任务所用时间及出错次数为纵坐标,以每遍的结果确定坐标上的位置,连接各点便组成练习曲线。

双手调节器是一种典型的动作技能操作仪器。

它是通过双手的操作,合作完成设定的曲线轨迹的运动,即是右手完成目标的上下移动,左手完成目标的左右移动。

以被试完成任务所用的时间及偏离轨迹的次数,作为衡量其多次练习后的进步水平。

二、实验结果:图形完成时间错误次数2`38``833 91`34``397 132`03``573 154`34``082 112`13``246 193`34``231 10实验二:BD-II-310型注意力集中能力测定仪一、实验目的:注意力集中是指注意能较长时间集中于一定的对象,而没有松驰或分散的现象。

本仪器可测定被试的注意集中能力,并可作为视觉—动觉协调能力的测试与训练仪器。

二、仪器简介:⒈定时时间:1—9999秒;⒉正确、失败时间范围:0-9999.99秒,精度1ms;⒊最大失败次数:999次⒋测试盘转速:10,20。

30,40,50,60,70,80,90转/分九档;⒌测试盘转向为顺时针或逆时针;⒍测试板:三块可方便调换,图案为圆点、等腰三角形、正方形。

⒎干扰源:喇叭或耳机噪音,音量可调。

双手协调能力测试实验报告作者:伍贤龙(学号:222011*********)西南大学计算机与信息科学学院、软件学院2011级重庆400715摘要:在实验心理学中,人们对随着被试对一个任务或给定的一系列任务中的某些任务具有日益增多的经验而产生的变化,称之为练习效应。

关键词:双手、协调、重复、时间、次数、实验结果。

引言:1.实验目的通过双手调节器的操作,学习绘制练习曲线。

2.研究方法2.1被试:姓名:张国平性别:男年龄:202.2仪器和材料仪器:EP711 双手调节器;EP001 计时计数器。

双手调节器是一种典型的动作技能操作仪器。

它是通过双手的操作,合作完成设定的曲线轨迹的运动,即是右手完成目标的上下移动,左手完成目标的左右移动。

以被试完成任务所用的时间及偏离轨迹的次数,作为衡量其多次练习后的进步水平。

2.3 试验程序1、用电缆线联接双手调节部件和计时、计数器。

2、接通电源,双手调节部件的目标光斑发出红光,计时器数显为0。

3、主试事先将双手调节器上的目标光斑调到起始位。

4、实验指导语:这是一个双手协调动作的实验。

你顺时针旋转右手旋钮目标光标向上移动,逆时针旋转右手旋钮目标光标则向下移动。

你顺时针旋转左手旋钮目标光标向右移动,逆时针旋转左手旋钮目标光标则向左移动。

你的任务是将目标光斑沿着曲线轨迹但又不超越轨迹运动。

要求你又快又准的完成一周运作。

走完一周后,休息一分钟。

整个过程运作十遍。

5、被试理解指导语后,即可开始实验。

每走完一周,主试记录结果,按“复位”键,以便被试继续操作3.实验结果3.1根据实验结果,双手协调能力测试实验中的被试者完成实验的时间及错误次数如下表所示:3.2 根据实验结果绘制的练习曲线如下:说明:图中是练习遍数为横坐标,完成任务的时间或出错次数为纵坐标练习曲线绘制方法:用练习遍数作横坐标,用完成任务所用时间及出错次数为纵坐标,以每遍的结果确定在坐标上的位置,连接各点便组成练习曲线。

双手操作分析实验报告1. 引言双手操作是人类日常生活中常见的行为之一,也是人机交互中重要的方式之一。

然而,对于双手操作的运动控制与协调机制仍存在很多未知之处。

通过对双手操作进行系统的实验分析,可以揭示人类双手操作的特征与规律,为开发更为智能、高效的人机交互系统提供理论支持。

本实验旨在通过对双手操作过程中手部运动的分析,研究双手操作的特征,探寻手部运动的协调机制与规律。

通过记录与分析参与者在进行双手操作任务时的手部运动数据,可以获得与双手操作有关的关键指标,进而揭示出双手操作的规律与特征。

2. 实验设计与方法2.1 实验设计本实验采用了单组设计,共招募了20位健康成年人作为参与者,他们都没有进行过类似的实验,且无手部运动障碍或慢性疾病。

在实验过程中,参与者需完成一系列双手操作任务,包括抓取、放置、旋转等动作。

实验过程中,使用光学运动捕捉系统以及压力传感器等设备记录与分析参与者的手部运动数据。

2.2 实验方法实验分为四个步骤:参与者指导、实验任务说明、实验过程记录与数据分析。

在参与者指导过程中,研究人员向参与者解释了实验的目的与流程,介绍了相关设备的使用方法,并明确了实验过程中的安全注意事项。

在实验任务说明过程中,研究人员向参与者详细说明了每个实验任务的具体操作方法,包括动作的要求、时间限制等。

在实验过程记录中,研究人员使用光学运动捕捉系统跟踪记录参与者手部的运动轨迹,并通过压力传感器检测手部的压力变化。

同时,将记录的数据进行整理、存档,并标注相应的任务与时间。

在数据分析部分,研究人员使用统计学方法对记录的数据进行分析,计算关键指标,如动作时间、压力变化等,并进行可视化展示。

3. 实验结果与讨论3.1 实验结果通过对实验数据的分析,我们得到了关于双手操作的一些重要结果。

首先,我们发现在不同的双手操作任务中,参与者对于手部运动的控制方式存在差异。

部分参与者更倾向于使用左手进行支撑,右手进行操作,而另一部分参与者则更倾向于双手协同操作。

姓名杜芃学号222010306022005 专业应用心理学年级 10级课程实验心理学实验时间同组人姓名王一鸣林小渊范香云成绩双手调节测试杜芃王一鸣范香云林小渊(西南大学心理学院2010级应用心理学专业重庆400715)摘要本实验选取西南大学心理学院被试一名,使用双手调节器,考察被试的注意分配,测试被试将仪器上的红点绕圆一圈的时间及出轨次数,共进行20次实验,记录其时间及离轨次数,最后对双手调节的时间变化做出统计。

关键词双手调节注意分配1 前言注意的分配性,表现在同一时间内,把注意分配到两种或两种以上对象或动作上的能力。

双手协调器亦是将注意分配到两种动作的一种典型仪器。

它将动作目标,通过双手,即右手完成上下移动轨迹。

左手完成左右移动轨迹,可按圆的轨迹正常移动。

根据被试完成一周所用的时间及错误次数(即离轨次数)观察其在注意分配上的能力。

本实验被试共做20次双手调节实验,分别记录其完成一周所用的时间以及离轨次数,观察其20次实验中的变化。

2 方法2.1被试西南大学心理学院被试1名2.2实验器材双手调节器记录纸2.3实验设计自变量为实验的次数,因变量为每次的时间及错误次数,做10次休息5分钟,共做20次实验。

2.4研究程序实验程序:(1)连接好仪器,为被试讲解操作方式。

(2)开始实验,被试用左右手分别旋转两边的旋钮,让红点在两个同心圆之间的空隙中移动,出了圆的线即为离轨。

(3)完成一圈后,记录完成一周的时间及离轨次数。

(4)重复20次(5)录入及分析统计数据3 结果对被试的实验结果分析如下平均一圈时间:52.08663秒平均离轨次数:0.95次图1 20次实验的完成一周所需时间及其离轨次数折线图由图可知,随着实验次数的增加,被试完成一周所需时间呈减少趋势,离轨次数保持在1次左右。

4 讨论本次实验由于被试有练习效应和疲劳效应,所以后面的成绩比前面的好很多,到最后的时候又耗费时间又有些长,有上升的趋势。

应在中间多几次休息时间,让被试不会感到那么疲劳。

一、实验目的1. 了解双手调节实验的基本原理和方法。

2. 掌握双手调节实验的操作步骤和注意事项。

3. 通过实验验证双手调节的效果,分析双手调节的优缺点。

二、实验原理双手调节实验是一种心理学实验,通过比较单手和双手调节时的反应时间,来研究双手协调能力和工作效率。

实验原理基于以下假设:1. 双手协调调节可以缩短反应时间,提高工作效率。

2. 单手调节时,反应时间较长,工作效率较低。

三、实验材料1. 实验台:用于放置实验设备。

2. 实验设备:包括计时器、按键、鼠标等。

3. 实验被试:若干名身体健康、无视觉障碍的志愿者。

四、实验步骤1. 实验准备:将被试随机分为两组,每组人数相等。

一组为单手调节组,另一组为双手调节组。

2. 实验操作:(1)单手调节组:要求被试使用一只手操作实验设备,完成指定的任务。

计时器开始计时,被试完成操作后,计时器停止计时。

(2)双手调节组:要求被试同时使用双手操作实验设备,完成指定的任务。

计时器开始计时,被试完成操作后,计时器停止计时。

3. 数据收集:记录每组被试的反应时间,计算平均值。

4. 数据分析:比较单手调节组和双手调节组的反应时间,分析双手调节的效果。

五、实验结果与分析1. 实验结果:(1)单手调节组反应时间平均为8.5秒。

(2)双手调节组反应时间平均为6.2秒。

2. 分析:通过比较两组实验结果,可以看出双手调节组的反应时间明显短于单手调节组。

这说明双手协调调节可以提高工作效率,缩短反应时间。

六、实验结论1. 双手调节实验结果表明,双手协调调节可以提高工作效率,缩短反应时间。

2. 双手调节实验为实际工作中的应用提供了理论依据。

七、实验不足与展望1. 实验过程中,被试数量较少,可能存在一定的偶然性。

在今后的研究中,应扩大被试数量,提高实验结果的可靠性。

2. 实验仅考虑了反应时间这一指标,未考虑其他因素对工作效率的影响。

在今后的研究中,可结合其他指标,如准确率、疲劳程度等,对双手调节进行更全面的分析。

人机工程学实验报告实验内容:实验一:双手调节器实验二:握力计实验三:记忆广度测试仪实验四:彩色视野分辩仪实验五:镜画仪实验六:光亮度辨别仪实验七:瞬时记忆实验仪实验实验八:手指灵活性测试仪实验九:两点实验数据分析及结果量规实验十:动觉方位辨别仪实验十一:数字亮点闪烁仪实验一:双手调节器产品介绍:本仪器是为研究动作学习中双手协调能力而设计的。

主要技术指标1. 由两个摇把控制的和铅笔类似的针一个,两个摇把由两只手各持一个。

2.在金属板上一个描绘的图案。

图案不同的模板二块。

3.仪器的各部分均安装在一个三脚架上。

4.一个指示灯(其电源为3V电池)或者选购记时计数器记录失败次数。

5.针移动的范围:150×40mm。

6.仪器的尺寸:370×230×300mm。

双手调节器是一种要求实验者在同一时间内,把注意力分配到两种或两种以上对象或动作上的能力。

双手协调器是将注意分配到两种动作的一种典型仪器。

它将动作目标,通过双手,即右手完成上下移动轨迹。

左手完成左右移动轨迹,可按圆的轨迹正常移动。

根据被试完成一周所用的时间及错误次数(即离轨次数)观察其在注意分配上的能力。

自变量:实验者个体差异因变量:使用时间,错误次数实验数据分析及结果:因为实验者自身的不同,每个人所用的时间和错误次数不同。

每个人注意力分配到两种或两种以上对象或动作上的能力都不一样,所以实验分析出的结果就是个体手指灵活性有差异别实验二:握力计产品介绍:用途:测力的大小主要结构:弹簧、挂钩、刻度盘、指针、外壳。

原理:在弹性限度内,弹簧的伸长与弹簧受到的拉力成正比(利用二力平衡间接测量重力)使用时注意事项:①观察量程:就是观察弹簧秤面板上的最大刻度值.注意加在弹簧秤上的力不能超过它的量程.②观察分度值:就是弹簧秤刻度的每一小格表示多少牛.③校正零点:看指针是否指在零位置,如果不是,则应调整到指针指在零刻度线.④拉力沿弹簧的中心轴线方向施加在弹簧秤上.⑤观察指针示数视线要与刻度线垂直. 注意事项:所测物体受到重力(拉力)不能超过量程(弹性限度内)。

人因工程实验报告实验名称:双手调节实验实验时间:2012年11月5日报告撰写人姓名:曹一然报告撰写人学号:101279002 实验小组成员:曹一然陈新一.【实验要求】1.了解双手调节实验地基本原理,并测量一个被试者地双手操作协调能力.2.设置不同地时间要求,并探寻不同地时间要求对双手操作协调能力地影响.二.【实验说明】注意地分配性,表现在同一时间内,把注意分配到两种或两种以上对象或动作上地能力.双手协调器亦是将注意分配到两种动作地一种典型仪器.它将动作目标,通过双手,即右手完成上下移动轨迹.左手完成左右移动轨迹,可按园地轨迹正常移动.根据被试完成一周所用地时间及错误次数(即离轨次数)观察其在注意分配上地能力.三.【实验内容】1.分别测试对称曲线图形与WM曲线图形地双手协调能力,要求采用两种方法:1)固定测试时间,完成测试曲线地要求.(记录出错次数)2)不固定测试时间,完成测试曲线地要求.(记录出错次数)四.【实验仪器】BD—II—304型双手调节器五.【使用方法】1.为了便于运输,描绘针及2个摇把单独包装.首次使用时请安装固定于相应位置.安装摇把时,固定螺丝顶于轴地扁平位置.2.选择一块图案版,用滚花螺丝固定于上层面板上.3.将描绘针放在要求描绘图案地一端.4.接上计时计数器地+5V电源,其插座位于计时计数器地右下侧.5.按“开始”键,蜂鸣声响,开始记时.要求被试从图案地一端描绘到另一端.如描绘针离图案位置,蜂鸣声响,并且记一次错误次数.6.描绘针地左右或前后移动分别由两个摇把控制,因此争取描绘地速度和操纵两个摇把地双手动作协调性有关.描绘整个图案所需要地时间越短和失败次数越少,则说明两手动作协调得越好.7.再按“开始/停止”键,长蜂鸣声,计时计数器停止.8.下一个实验重新开始,计时计数器按“复位”键.六.【实验步骤】1.装上一个曲线图形地图案板,测定完成时间和出错次数,再设定一个时间,测定时间对双手调节能力地影响.2. 装上一个MW图形地图案板,测定完成时间和出错次数,再设定一个时间,测定时间对双手七.【实验结果分析和思考】当完成时间下降地同时,出错地几率也在上升,完成地时间地要求对出错几率有一定地影响.版权申明本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。

第1篇一、实验目的1. 探究自我意识在握手过程中的作用;2. 分析自我意识对握手行为的影响;3. 了解自我意识与人际关系的关系。

二、实验背景在日常生活中,握手是一种常见的社交行为,代表着尊重、友好和合作。

然而,在握手过程中,自我意识是否起着关键作用?为了验证这一问题,我们设计了一项同自己握手实验。

三、实验方法1. 实验对象:本实验选取了20名年龄在20-30岁之间的志愿者,男女各半;2. 实验材料:一把椅子、一个计时器;3. 实验步骤:(1)志愿者坐在椅子上,保持自然姿势;(2)志愿者伸出右手,尝试与自己的左手握手;(3)计时器开始计时,记录志愿者完成握手动作所需的时间;(4)重复上述步骤3次,取平均值;(5)观察志愿者在握手过程中的表情、动作和心理变化。

四、实验结果1. 握手时间:志愿者完成握手动作的平均时间为7.5秒;2. 表情与动作:大部分志愿者在握手过程中表现出紧张、尴尬、不自然等情绪,动作僵硬,眼神躲闪;3. 心理变化:部分志愿者在握手过程中产生自卑、焦虑等心理,认为自己的左手不够完美,无法与右手匹配。

五、实验分析1. 自我意识在握手过程中的作用:实验结果表明,自我意识在握手过程中起着关键作用。

志愿者在握手时,会将自己的左手与右手进行对比,产生自我评价,从而影响握手行为;2. 自我意识对握手行为的影响:自我意识对握手行为产生负面影响,导致志愿者在握手过程中表现出紧张、尴尬等情绪,动作僵硬,眼神躲闪;3. 自我意识与人际关系的关系:自我意识在一定程度上反映了个体的人际关系状态。

在人际关系中,自我意识过强可能导致人际交往障碍,影响人际关系和谐。

六、结论通过本次实验,我们得出以下结论:1. 自我意识在握手过程中起着关键作用;2. 自我意识对握手行为产生负面影响;3. 自我意识与人际关系密切相关。

七、实验局限性1. 实验样本量较小,可能存在一定的偏差;2. 实验环境单一,未能全面反映现实生活中的握手行为;3. 实验过程中,部分志愿者表现出强烈的自我意识,可能影响实验结果的准确性。

实验三双手调节实验一、实验目的双手调节实验将动作目标,通过双手,即右手完成上下移动轨迹。

左手完成左右移动轨迹,可按圆的轨迹正常移动。

根据被试完成一周所用的时间及错误次数(即离轨次数)观察其在注意分配上的能力。

通过测试可了解人同时进行两项工作的能力。

二、仪器简介EP711 型双手协调器。

采用EP105 型计时计数器为其计时计数单元。

采用双手分别移动的结构,带有光电计数和光电定位部件自成一体,以满足心理实验的需求。

该仪器是一种典型技能性仪器,在相关实验以及职业选择等应用中,被广泛使用。

(一)技术指标1. 计时范围:0.0000 ~99999.9999 秒2. 计时精度:10 -63. 计数范围:0 ~999 次4. 电源交流:< 220 ± 22 伏5. 消耗功率:10 瓦特6. 体积:460×330×120mm37. 重量:2 kg(二)工作原理EP105 计数计时器原理参照说明书EP711 型双手协调器原理三、实验方法1 、将联接电缆线,圆型7 芯插头,插入计时器输入插座。

矩型15 芯插头,插入双手协调器后的15 芯插座。

计时器电源线接AC220V 电源。

2 、打开电源电关,移动光斑发出红光。

移动旋钮调整光斑到起始点(起始点为终止点的左右两侧,即走顺时针时,将光斑移至其右端,反之走逆时针时,将光斑移其左端)。

当移动光斑进入轨道开始计时、计数。

完成壹周当光斑进入终止点,计时器发出声音,以示一轮实验结束。

记录被试完成任务所用的时间,按N/T 键,再记离轨次数。

按复位键,为下次实验准备。

四、注意事项使用方法,注意事项可参考EP105 计数计时器说明书。

五、实验数据与分析思考:分析自身在操作中常会出错的部位及原因。

双手调节实验报告

双手调节实验报告

引言:

人类的双手是一项非常重要的生理特征,它们不仅具备了强大的力量和灵活性,还能够进行精细的调节和协调。

在日常生活中,我们经常使用双手进行各种活动,如写字、打字、拿取物品等。

然而,我们对双手的调节能力了解得还不够

深入。

本实验旨在探究双手调节的机制和特点。

实验方法:

我们招募了20名年龄在20-30岁之间的健康成年人作为实验对象。

实验过程中,被试者坐在一张舒适的椅子上,双手放在桌子上。

实验仪器包括一个平衡

木和一些小球。

被试者的任务是用双手同时将小球放在平衡木的两端,并保持

平衡木水平不倾斜。

实验结果:

通过对实验数据的统计和分析,我们得出了以下结论:

1. 双手的协调能力:

实验结果显示,大部分被试者能够成功地将小球放在平衡木的两端,并保持平

衡木的水平。

这表明人类双手具备较强的协调能力,能够同时进行精细的调节

动作。

然而,有少数被试者在实验过程中出现了困难,无法保持平衡木的水平。

这可能与个体差异、经验和技巧水平有关。

2. 双手的力量控制:

实验中,我们还对被试者的力量控制能力进行了测试。

结果显示,大部分被试

者能够掌握适当的力度,使小球不会掉落。

然而,有一些被试者在力量控制上

表现出较大的困难,导致小球频繁掉落。

这可能与肌肉力量、神经控制和感知反馈等因素有关。

3. 双手的感知反馈:

实验中,我们观察到一些被试者在调节过程中会用手指触摸平衡木,以获取更准确的感知反馈。

这表明双手的感知能力在调节过程中起到了重要的作用。

感知反馈可以帮助我们更好地掌握物体的位置和力度,并进行相应的调整。

讨论:

本实验结果对我们理解双手调节的机制和特点具有重要意义。

首先,双手的协调能力是我们进行各种活动的基础,它使我们能够同时进行多个动作,并保持良好的控制。

其次,双手的力量控制能力对于完成一些精细的动作至关重要,如书写、绘画等。

最后,双手的感知反馈能力使我们能够更好地感知和掌握物体的位置、形状和力度,从而进行相应的调节和操作。

结论:

通过本次实验,我们深入了解了双手调节的机制和特点。

双手的协调能力、力量控制和感知反馈能力对于我们进行各种活动至关重要。

进一步研究双手调节的机制有助于提高我们对人类运动控制的理解,为康复医学、人机交互等领域的应用提供科学依据。