小鼠转棒实验步骤

- 格式:docx

- 大小:36.62 KB

- 文档页数:2

小鼠扭体反应实验注意事项小鼠扭体反应实验是一种常用的评价小鼠中枢神经系统功能的方法。

在进行实验时,需要注意以下几个方面:1. 动物道德:在进行任何实验前,必须获得机构的动物道德委员会(IACUC)的批准,并按照相关法律法规和伦理准则进行操作。

确保对动物负责,尽量减少痛苦和不适。

2. 实验前准备:在实验室进行实验前,需要准备好所有必需的设备、试剂和材料。

同时,也需要合理安排实验的时间和顺序,以确保实验的顺利进行。

3. 动物选择:在实验中使用的小鼠应具备相对一致的体重、性别和年龄。

最好选择同一品系的小鼠,以减少不确定因素对实验结果的影响。

4. 实验环境:保持实验室内的温度、湿度和光照等环境参数稳定。

确保动物处于舒适的环境中,以避免任何不必要的干扰对实验结果的影响。

5. 防护措施:在进行实验时,必须遵守实验室的安全规定,并采取必要的个人防护措施。

穿戴实验服、手套和口罩等,以避免化学物质对人体的伤害。

6. 操作技巧:进行小鼠扭体反应实验时,需要熟练掌握实验操作技巧,包括正确固定小鼠、注射剂量的准确控制、观察和记录数据等。

确保操作的准确性和可靠性。

7. 数据处理:对实验结果进行准确的数据处理和统计分析非常重要。

使用正确的统计方法,对数据进行合理分组和比较,并对其结果进行解释和推断。

8. 结果和讨论:最终的实验结果需要进行全面和准确的解读和讨论。

将实验结果与先前的研究结果进行比较,并分析实验中发现的任何异常或异常结果。

同时,也需要对实验结果的可重复性和可靠性进行评估。

9. 记录和报告:在进行实验时,需要准确记录每个实验的细节和结果。

这些记录将作为后续研究的依据,也有助于其他科学家重复实验和验证结果。

同时,也需要准备清晰、准确的实验报告,以便进行学术交流和科学出版。

10. 伦理和科学态度:在进行任何实验时,研究人员必须坚持伦理和科学的态度。

尊重动物的权益和福利,尽量减少可能对动物造成的伤害和痛苦,并为改善人类健康和福祉做出贡献。

小鼠生存率实验步骤

一、实验目的

本实验旨在研究不同条件下小鼠的生存率,以探讨环境因素对小鼠生存的影响。

二、实验材料

1.小鼠:健康成年小鼠若干;

2.实验设备:实验室常规设备;

3.实验试剂:生理盐水、食物等;

4.实验环境:实验室内恒温恒湿环境。

三、实验步骤

1.第一步:小鼠分组

将健康成年小鼠随机分为两组,分别为对照组和实验组。

每组小鼠数量相同,以保证实验的公平性。

2.第二步:环境适应

将小鼠放入实验室内,让它们适应实验室的环境。

适应期为一周,期间提供充足的食物和水。

3.第三步:实验操作

3.1 对照组操作

对照组小鼠保持原有生活环境,正常饲养。

3.2 实验组操作

实验组小鼠的生活环境进行调整,如温度、湿度、光照等。

具体调整因素

可根据实验需求进行设置。

4.第四步:观察与记录

观察两组小鼠的生活状况,包括活动力、食欲、粪便等。

每天定时记录小鼠的生存情况,为期一周。

四、实验结果与分析

对比两组小鼠的生存情况,分析实验组环境中小鼠生存率的变化。

根据实验结果,探讨环境因素对小鼠生存率的影响。

五、实验结论

根据实验结果,总结实验现象,得出实验结论。

实验结论应说明环境因素对小鼠生存率的影响,并提出相应的建议。

本实验通过对小鼠生存率的观察与分析,探讨环境因素对小鼠生存的影响,以期为小鼠的养殖和保护提供参考。

实验过程中需注意观察小鼠的生活状况,确保实验的准确性和可重复性。

大鼠转棒实验参数大鼠转棒实验:探索动物学习和记忆的奥秘引言:动物学习和记忆一直以来都是神经科学领域的研究热点。

为了深入了解动物在学习过程中的行为和认知机制,科学家们开展了大量的实验研究。

其中,大鼠转棒实验被广泛应用,成为揭示学习与记忆的重要工具。

本文将以人类视角,描述大鼠转棒实验的参数设计及其研究意义。

实验目的:大鼠转棒实验旨在探究大鼠学习和记忆的神经机制,特别关注其空间导航和认知能力。

通过训练大鼠在迷宫中找到正确的转棒位置,并观察其学习和记忆的表现,以揭示大鼠的空间学习能力。

实验设计:首先,将大鼠放置在一个迷宫中,迷宫内设有多个转棒位置。

实验者会记录大鼠在迷宫中的行为,如运动速度、探索时间等。

在初始阶段,大鼠可能会表现出迷茫和随机的行为,但随着时间的推移,它们会逐渐学会记住正确的转棒位置。

为了检验大鼠的记忆能力,实验者会在之后的试验中调换转棒的位置,观察大鼠是否能够迅速找到新的正确位置。

实验参数:大鼠转棒实验的参数设计十分重要。

首先,迷宫的形状和大小需要充分考虑。

迷宫的复杂度可以通过设置迷宫的分支和死胡同来调节。

其次,转棒的材质和颜色也需要考虑,以避免大鼠依靠其他感官进行记忆。

此外,实验的时间安排也应合理,避免长时间训练导致大鼠疲劳或焦虑。

研究意义:大鼠转棒实验为我们揭示了动物学习和记忆的神经机制。

通过观察大鼠在迷宫中学习的过程,我们可以了解到大鼠的空间导航能力和记忆能力的表现。

这对于人类认知科学的发展和神经系统疾病的研究具有重要意义。

同时,大鼠转棒实验也可以为药物研发和治疗策略的评估提供重要参考。

结论:大鼠转棒实验是研究学习和记忆的重要工具之一。

通过设计合理的实验参数,我们可以深入探究动物学习和记忆的神经机制。

这些研究成果不仅对人类认知科学的发展有所贡献,还有助于神经系统疾病的研究和药物治疗的评估。

未来,我们可以进一步优化实验设计,提高实验效果,为揭示学习和记忆的奥秘贡献更多的研究成果。

一、实验目的本研究旨在通过质粒转染技术将特定基因导入小鼠细胞,观察基因表达情况,为后续的基因功能研究奠定基础。

二、实验材料1. 小鼠细胞系:C2C12细胞2. 质粒:pGL3-PRL基因表达质粒3. 转染试剂:Lipofectamine 30004. 实验仪器:酶标仪、显微镜、凝胶成像系统等5. 实验试剂:胎牛血清、DMEM培养基、青霉素-链霉素、Trizol试剂、RT试剂盒、PCR试剂盒等三、实验方法1. 细胞培养:将C2C12细胞接种于6孔板,培养于含10%胎牛血清的DMEM培养基中,置于37℃、5%CO2培养箱中培养。

2. 质粒准备:将pGL3-PRL质粒用无内毒素水溶解,调整浓度为500ng/μl。

3. 转染:将C2C12细胞以5×10^4个/孔的密度接种于6孔板,待细胞贴壁后,按照以下步骤进行转染:(1)将质粒与Lipofectamine 3000试剂按照1:3的比例混合,室温静置15分钟;(2)将混合液加入细胞培养液中,轻摇混匀;(3)将培养板置于37℃、5%CO2培养箱中培养6小时;(4)弃去转染液,加入新鲜DMEM培养基继续培养。

4. 重组蛋白表达检测:(1)收集转染后的细胞,用Trizol试剂提取细胞总RNA;(2)按照RT试剂盒说明书进行逆转录反应,合成cDNA;(3)以cDNA为模板,进行PCR反应,扩增PRL基因;(4)将PCR产物进行琼脂糖凝胶电泳,观察目的基因条带。

5. 荧光素酶活性检测:(1)收集转染后的细胞,用PBS洗涤两次;(2)加入裂解液,冰浴裂解细胞;(3)按照试剂盒说明书进行荧光素酶活性检测;(4)用酶标仪测定荧光值。

四、实验结果1. PCR结果:在转染组中观察到明显的PRL基因条带,而在未转染组中未观察到。

2. 荧光素酶活性检测:转染组的荧光素酶活性显著高于未转染组。

五、实验结论本研究成功地将pGL3-PRL质粒转染到C2C12细胞中,并通过PCR和荧光素酶活性检测验证了目的基因的表达。

大鼠转棒实验参数大鼠转棒实验:探索认知与学习能力引言:大鼠转棒实验是一种常用的动物实验方法,用于研究认知与学习能力。

通过观察大鼠在转棒实验中的表现,可以了解它们的空间认知能力、记忆力和学习能力等重要指标。

本文将探讨大鼠转棒实验的参数设置及其对认知与学习能力的影响。

实验设计:大鼠转棒实验通常分为训练和测试两个阶段,每个阶段都有其特定的参数设置。

在训练阶段,大鼠被置于一个圆形迷宫中,迷宫的中央设有一个可旋转的棒子。

大鼠的任务是通过推动棒子,使之转动到正确的位置。

训练阶段的参数设置包括迷宫的大小、棒子的长度和材质等。

在测试阶段,大鼠需要在没有训练者的帮助下完成转棒任务。

测试阶段的参数设置包括迷宫的形状、转棒的难度和时间限制等。

通过调整这些参数,可以评估大鼠的认知与学习能力。

结果与讨论:大鼠转棒实验的结果显示,训练阶段的参数设置对大鼠的学习曲线和表现有明显影响。

较大的迷宫和较长的棒子会增加大鼠的学习难度,但同时也能提高其空间认知能力和记忆力。

而在测试阶段,较复杂的迷宫形状和较高的转棒难度会进一步挑战大鼠的认知与学习能力。

时间限制也是一个重要的参数。

适当的时间限制可以促使大鼠更快地完成任务,但过长或过短的时间限制都会对大鼠的表现产生负面影响。

因此,合理设置时间限制是保证实验结果准确性的关键。

结论:大鼠转棒实验是一种用于研究认知与学习能力的重要实验方法。

通过合理设置实验参数,可以评估大鼠的认知与学习能力,并进一步研究其神经机制。

这些研究结果对于理解动物认知过程、人类学习与记忆等领域具有重要意义。

通过本文的介绍,希望读者能更加了解大鼠转棒实验的参数设置及其对认知与学习能力的影响。

这一研究领域的深入探索将有助于我们更好地理解认知与学习的本质,为人类的学习和记忆困境提供新的解决方案。

转基因小鼠制备实验方法1.计划设计:首先确定研究目的和研究对象基因的功能。

根据目的,选择适合的转基因策略。

2.构建转基因载体:根据研究对象基因的序列,设计合成含目标基因的转基因载体。

一般可选择质粒、病毒载体或者合成RNA/DNA方式构建转基因载体。

3.构建胚胎干细胞(ES)或受精卵DNA库:通过开展反转录聚合酶链反应(RT-PCR)方式,从小鼠胚胎组织中制备出RNA,然后利用逆转录酶将RNA转化成cDNA;之后,利用特定引物扩增目标基因的cDNA片段,将其克隆到适当的表达载体中,最终构建ES细胞库或者受精卵DNA库。

4.转染、筛选和克隆:将所构建的转基因载体导入到ES细胞或者受精卵中,使其整合到其基因组中。

然后,采用药物筛选、DNA分子标记、PCR和Southern blot等方法对转染后的细胞进行筛选和鉴定,获得含有目标基因的ES细胞克隆或者转基因小鼠胚胎。

5.基因敲除或添加:6.培养和培育:将获得的转基因ES细胞或者受精卵注入到养殖母鼠子宫中进行妊娠,然后等待幼鼠出生。

根据需要,可将转基因小鼠进行进一步培养、繁殖和鉴定。

为了进行转基因小鼠的后代繁殖,需要对转基因小鼠进行基因型鉴定和表型分析。

7.基因鉴定和表型分析:通过PCR、Southern blot、Western blot、RT-PCR或者其他的基因鉴定技术,对转基因小鼠的基因型进行鉴定。

同时,可以通过行为学、生理学和病理学等方法对转基因小鼠进行表型分析。

8.数据分析与结果解读:对表型数据进行统计分析,绘制图表或者进行统计学分析。

根据实验设计和方法,对实验结果进行解读,并得出相关结论。

总结起来,转基因小鼠制备是一个复杂而严谨的实验过程。

通过设计转基因载体、构建DNA库、转染和克隆、培养和培育小鼠以及基因鉴定和表型分析,可以成功制备目标基因转基因小鼠,并用于研究其功能、调控机制以及在疾病中的作用。

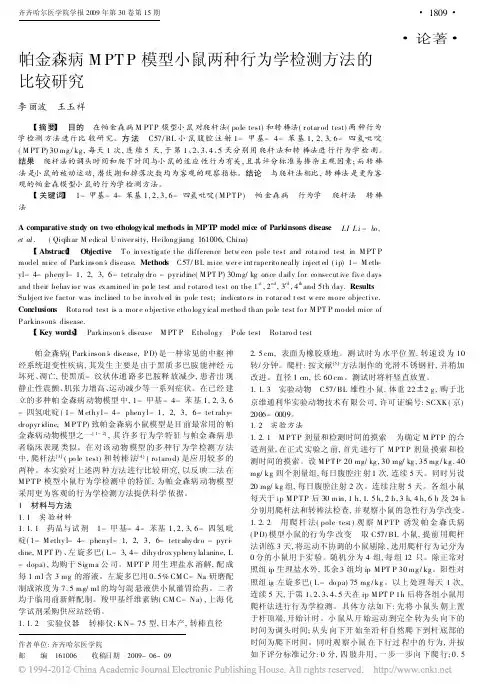

#论著#帕金森病M PT P模型小鼠两种行为学检测方法的比较研究李丽波王玉祥=摘要>目的在帕金森病M PT P模型小鼠对爬杆法(po le test)和转棒法(r otar od test)两种行为学检测方法进行比较研究。

方法C57/BL小鼠腹腔注射1-甲基-4-苯基1,2,3,6-四氢吡啶(M PT P)30mg/kg,每天1次,连续5天,于第1、2、3、4、5天分别用爬杆法和转棒法进行行为学检测。

结果爬杆法的调头时间和爬下时间与小鼠的适应性行为有关,且其评分标准易掺杂主观因素;而转棒法是小鼠的被动运动,潜伏期和掉落次数均为客观的观察指标。

结论与爬杆法相比,转棒法是更为客观的帕金森模型小鼠的行为学检测方法。

=关键词>1-甲基-4-苯基1,2,3,6-四氢吡啶(M P T P)帕金森病行为学爬杆法转棒法A comparative study on two ethologyical methods in MPTP model mice of Parkinson's disease LI L i-bo,et al.(Qiqihar M edical U niver sity,Heilong jiang161006,China)=Abstract>Objective T o investig ate t he difference betw een pole test and rota rod test in M PT Pmodel mice of Parkinson's disease.Methods C57/BL mice wer e int raperito neally inject ed(ip)1-M eth-yl-4-pheny l-1,2,3,6-tetr ahy dr o-pyr idine(M PT P)30mg/kg once daily for co nsecut ive fiv e daysand their behav io r was ex amined in po le test and r otaro d test on the1st,2nd,3rd,4th and5th day.ResultsSubject ive factor was inclined to be invo lv ed in pole test;indicato rs in r otar od t est w ere mo re objective.Conclusions Rota rod test is a mor e o bjective etho log y ical metho d than po le test fo r M PT P mo del mice ofP arkinson's disease.=Key words>Parkinson's disease M PT P Etholog y P ole test Ro taro d test帕金森病(Parkinson's disease,P D)是一种常见的中枢神经系统退变性疾病,其发生主要是由于黑质多巴胺能神经元坏死、凋亡,使黑质-纹状体通路多巴胺释放减少,患者出现静止性震颤、肌张力增高、运动减少等一系列症状。

第1篇一、实验背景尖叫转场实验是一种研究动物社会行为和心理状态的方法,通过对动物在特定环境下的反应进行观察和分析,可以了解动物的情绪变化、社交行为以及认知能力。

本研究旨在通过小鼠尖叫转场实验,探讨小鼠在陌生环境中的情绪反应和社交行为,以及这些行为与小鼠认知能力之间的关系。

二、实验目的1. 观察并记录小鼠在陌生环境中的尖叫反应。

2. 分析小鼠在陌生环境中的社交行为。

3. 探讨小鼠的认知能力与尖叫反应、社交行为之间的关系。

三、实验材料1. 实验动物:清洁级雄性小鼠,体重20-25克,共30只。

2. 实验环境:实验室,温度控制在(22±2)℃,湿度控制在(60±5)%。

3. 实验器材:实验笼、录音设备、视频监控设备、电子秤、电子计时器等。

四、实验方法1. 实验分组:将30只小鼠随机分为三组,每组10只,分别为A组、B组和C组。

2. 实验步骤:a. 将A组小鼠放入实验笼,记录其在陌生环境中的尖叫反应时间、尖叫次数和尖叫强度。

b. 将B组小鼠放入实验笼,记录其在陌生环境中的社交行为,包括互动次数、互动时间、互动方式等。

c. 将C组小鼠放入实验笼,记录其在陌生环境中的尖叫反应时间、尖叫次数和尖叫强度,以及社交行为。

d. 分别对A组、B组和C组进行认知能力测试,包括迷宫实验、空间定位实验等,记录小鼠的认知能力表现。

五、实验结果1. A组小鼠在陌生环境中的尖叫反应时间为(5±2)秒,尖叫次数为(10±2)次,尖叫强度为(80±5)分贝。

2. B组小鼠在陌生环境中的互动次数为(15±3)次,互动时间为(5±1)分钟,互动方式主要为攀爬、咬嚼等。

3. C组小鼠在陌生环境中的尖叫反应时间为(6±2)秒,尖叫次数为(12±2)次,尖叫强度为(85±5)分贝;互动次数为(18±4)次,互动时间为(6±2)分钟,互动方式主要为攀爬、咬嚼等。

1. 掌握小鼠的抓取、固定和给药等基本操作方法。

2. 学习观察小鼠的行为反应,了解药物对小鼠的影响。

3. 培养实验操作的规范性和准确性。

二、实验材料1. 小鼠:成年昆明种小鼠,体重20-25g,雌雄不限。

2. 实验器材:小鼠实验箱、手术器械、注射器、生理盐水、药物等。

三、实验方法1. 实验分组:将小鼠随机分为实验组和对照组,每组10只。

2. 给药方法:实验组给予药物,对照组给予等量生理盐水。

3. 实验步骤:(1)抓取小鼠:用左手抓住小鼠尾部,用右手轻轻抓住小鼠背部皮肤,将其翻转至实验者面前。

(2)固定小鼠:将小鼠放在实验台上,用左手握住小鼠头部,右手握住小鼠尾部,轻轻将小鼠固定在实验台上。

(3)给药:将注射器插入小鼠的耳静脉,缓慢注入药物。

(4)观察小鼠行为反应:给药后,观察小鼠的行为变化,包括活动度、呼吸、瞳孔等。

四、实验结果1. 实验组小鼠给药后,活动度明显降低,呼吸减慢,瞳孔缩小。

2. 对照组小鼠给药后,活动度、呼吸和瞳孔无显著变化。

五、实验分析1. 给药后,实验组小鼠出现的行为反应,提示药物对小鼠具有一定的抑制作用。

2. 对照组小鼠给药后无显著变化,说明生理盐水对小鼠无影响。

1. 实验操作过程中,应严格按照操作规程进行,确保实验结果的准确性。

2. 抓取、固定和给药等操作要轻柔,避免对小鼠造成伤害。

3. 观察小鼠行为反应时,要全面、细致,避免遗漏重要信息。

七、实验总结本次实验通过观察小鼠给药后的行为反应,了解了药物对小鼠的影响。

在实验过程中,掌握了小鼠的抓取、固定和给药等基本操作方法,培养了实验操作的规范性和准确性。

同时,本次实验也提高了对实验动物福利的认识,为今后的实验研究奠定了基础。

八、注意事项1. 实验过程中,严格遵守实验动物福利法规,确保实验动物的权益。

2. 操作过程中,注意个人安全,防止意外伤害。

3. 实验结束后,妥善处理实验器材和实验动物,保持实验室环境卫生。

九、参考文献[1] 张华,李明. 小鼠实验操作教程[M]. 北京:科学出版社,2015.[2] 王晓东,张晓红. 小鼠实验技术[M]. 北京:人民卫生出版社,2013.。

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过实际操作,学习并掌握动物实验的基本操作技术,特别是针对小鼠的实验操作。

具体目标包括:1. 掌握健康小鼠的外观检查方法、性别鉴定、捉拿和固定方法。

2. 熟悉小鼠灌胃给药与腹腔注射给药等技术。

3. 了解小鼠颈椎脱臼法处死方法、小鼠脏器系数的概念及其测定方法、病理学意义。

4. 熟悉小鼠的标记、解剖步骤及正常脏器观察。

5. 了解实验动物的被毛去除方法、粪、尿的收集、小鼠血液样本采集方法。

二、实验材料与器材1. 实验动物:健康小鼠若干只。

2. 器材:鼠笼、天平、注射器、灌胃针、止血钳、手术剪、平皿、托盘、烧杯若干。

三、实验方法1. 对小鼠进行观察观察指标包括:(1)小鼠的体型、发育情况;(2)毛发是否清洁浓密有光泽,是否顺贴不蓬乱;(3)行动是否迅速,反应是否灵敏;(4)眼睛是否明亮有神,瞳孔是否清晰等圆;(5)天然孔道是否干净、有无分泌物。

2. 小鼠捉拿右手提起鼠尾,放在鼠笼盖或其他粗糙面上,向后方轻拉,使小鼠将前肢固定于粗糙面上。

此时迅速用左手拇指和食指捏住小鼠颈背部皮肤,并以小指与手掌尺侧夹持其尾根部,固定于手中。

3. 小鼠性别鉴定主要观察肛门与生殖器之间的距离。

雄性小鼠的距离较大,雌性的距离较小,且成年雄鼠尾部可见睾丸,成年雌鼠可见乳头。

4. 小鼠称重打开电子天平,待读数显示稳定后,将平皿置于天平上,去皮;将小鼠置于平皿中,待读数稳定后记录小鼠体重。

5. 小鼠灌胃给药按正确方法用左手抓取和固定小鼠,使腹部朝上,颈部拉直。

右手持接灌胃针的注射器吸取药液(或事先将药液吸好),将针头从口角插入口腔内,然后用灌胃针头压其头部,使口腔与食管成一直线,再将灌胃针头沿上腭壁轻轻进入,转动针头刺激动物吞咽,然后沿咽后壁慢慢插入食道。

6. 小鼠腹腔注射给药按正确方法用左手抓取和固定小鼠,使腹部朝上,颈部拉直。

右手持注射器吸取药液,将针头插入小鼠腹腔,缓慢注射药液。

7. 小鼠颈椎脱臼法处死左手抓取小鼠,右手握住小鼠头部,使小鼠颈部呈直线。

古月映雪一、斯金纳实验:新行为主义心理学的创始人之一的斯金纳 进行的一个著名的经典实验:把小白鼠放进特制的笼子里(斯金纳箱),在笼里有一个伸出的杠杆,下面有一个食物盘,只要笼中的小鼠按压杠杆,就能得到一粒食物。

起初,小鼠在笼子里还是上蹦下蹿,但每次按过杠杆后就能有吃的,小鼠就学会了饿了要去压杠杆。

实验发现,动物的学习行为是随着一个强化作用的刺激而发生的。

斯金纳通过实验,进而提出了操作性条件反射理论。

实验 1:将一只很饿的小白鼠放入一个有按钮的箱中,每次按下按钮,则掉落食物。

结果:小白鼠自发学会了按按钮。

实验 2:将一只小白鼠放入一个有按钮的箱中,每次小白鼠不按下按钮,则箱子通电。

(通电是一种惩罚,按下按钮不通电。

)结果:小白鼠学会了按按钮。

实验 3:将一只很饿的小白鼠放入斯金纳箱中,由一开始的一直掉落食物,逐渐降低到每 1 分钟后,按下按钮可概率掉落食物。

结果:小白鼠一开始不停按钮。

过一段时间之后,小白鼠学会了间隔 1 分钟按一次按钮。

当掉落食物停止时,小白鼠的行为消失。

实验 4:将一只很饿的小白鼠放入斯金纳箱中,多次按下按钮,概率掉落食物。

结果:小白鼠学会了不停按钮。

当不再掉落食物时,小白鼠的学习行为消失速度非常慢。

随着概率越来越低,小白鼠按按钮的学习行为没有变化,直至 40-60次按按钮掉落一个食物,小白鼠仍然会不停按按钮,持续很久一段时间。

二、实验意义斯金纳通过实验发现,动物的学习行为是随着一个起强化作用的刺激而发生的。

斯金纳把动物的学习行为推而广之到人类的学习行为上,他认为虽然人类学习行为的性质比动物复杂得多,但也要通过操作性条件反射。

斯金纳认为,人的一切行为几乎都是操作性强化的结果,人们有可能通过强化作用的影响去改变别人的反应。

在心理学中,小的奖励通常被看作是一种强化。

在一项对五千多人进行的调查中,研究者们发现,那些成功的参与者都是善于利用技巧的人,而且在这些技巧中有五项技巧能够显著地提高人们实现目标的成功率。

转基因小鼠制备实验具体步骤及详细说明遗传的基本物质是DNA,基因是位于染色体上有遗传效应的DNA片段,对于储存在生物全套染色体中的全部遗传信息,可称其为基因组。

不同种类、不同个体的生物基因组成是不同的,对动物个体来说,非自身的基因成分属于外源基因,如果把外源基因整合或导入动物染色体基因中,这个外源基因就被称为转基因(transgene)(即转移来的基因),这种动物就是转基因动物。

实验步骤1. 选取7~8周龄雌性小鼠,阴道口封闭,作为供体,下午3:00左右,每只小鼠腹腔注射PMSG(10 IU)。

2. 47~48小时后,每只小鼠腹腔注射HCG(0.8 IU),并与正常公鼠合笼;另取数只适龄母鼠(2月龄以上)作为受体,阴道口潮红,与结扎公鼠合笼。

3. 第二天上午9:00前观察供体、受体,有精栓者拿出备用。

受体笼拿出作好隔离措施。

4. 10:30左右,断颈处死供体,手术取出整个输卵管,放入透明质酸酶~0.3 mg/M2液中。

显微镜下,用镊子撕开输卵管壶腹部,受精卵随同颗粒细胞即一同流出。

5. 仔细观察放在透明质酸酶M2液中的受精卵,当受精卵周围的颗粒细胞脱离时,将受精卵吸出,放入M2液中洗涤,最后放在M16液中放入5%CO2,37℃培养箱培养。

6. 在显微镜下观察,挑选细胞饱满,透明带清晰,雄原核清晰可见的受精卵待用。

7. 安装持卵针和注射针,使其末端平行于载物台,在凹玻片的中央滴入一滴M2液,覆盖石蜡油,移入待注射的受精卵。

DNA在注射针中的气泡应在先前全部弹走。

8. 在高倍镜下,将注射针轻触持卵管,使DNA缓慢流出并控制其流量;反复吹吸受精卵,使其处于最佳位置,将注射针刺入受精卵的雄原核,直至看到原核膨大即退出。

将注射过的和未注射过的受精卵上下分开放置,不致于混搅,注射完毕后,放入5% CO2,37℃培养箱培养。

9. 将受体麻醉,注射计量为1%戊巴比妥钠0.01 ml/g,腹腔注射。

手术取出卵巢连接输卵管,用脂肪镊固定,在显微镜下找到输卵管开口。

小鼠实验基本操作方法

小鼠实验的基本操作方法包括以下步骤:

1. 前期准备:清洁实验室,准备所需实验材料、设备和药物。

2. 选用适龄小鼠:根据实验要求,选择适龄、健康、性别一致的小鼠。

3. 给小鼠标记:在小鼠身上标记或剪耳通以区分实验组。

4. 麻醉小鼠:根据实验需要使用合适的麻醉方法使小鼠进入无痛觉状态。

5. 采集样本:根据实验要求,采集小鼠的血液、组织或骨髓等样本。

6. 给予处理:根据实验设计,给予小鼠不同的药物、生物制剂或手术处理。

7. 观察现象:在实验过程中,观察小鼠的行为、生理指标等相关现象。

8. 数据统计:根据实验需要,利用合适的工具进行数据处理、统计和分析。

9. 处理小鼠:实验结束后,根据实验需要给予小鼠适当的处理措施,如恢复麻醉状态或进行安乐死。

10. 清洁消毒:将实验室、设备、材料等进行清理和消毒,确保实验环境的卫生和安全。

小鼠转棒实验步骤

小鼠转棒实验是一种可以评估小鼠的协调能力和学习能力的实验。

以下是一般的小鼠转棒实验的步骤:

1. 准备转棒装置:将一根竖立的棒放在一个平台上,确保棒的高度和直径适合小鼠。

在棒的两端固定一些支撑物,以防止小鼠下落。

2. 训练小鼠:将小鼠放在棒的一端,并观察小鼠的行为。

小鼠可能会不断尝试走向另一端,但初期可能会失去平衡。

当小鼠能够顺利通过棒上的障碍物并成功到达另一端时,给予奖励,例如食物或水。

3. 提高难度:逐渐增加训练的难度,例如增加棒的高度、直径或固定障碍物在棒上。

这将促使小鼠更好地掌握平衡和协调能力。

4. 记录结果:记录小鼠每次尝试的结果,例如是否成功通过棒和使用了多少次支撑物。

这将有助于评估小鼠的学习能力和进步。

5. 统计和分析:根据记录的结果,使用适当的统计方法和数据分析来评估小鼠的表现。

可以比较不同小鼠在转棒实验中的表现,或与之前的测试结果进行比较。

需要注意的是,小鼠转棒实验需要细心操作,确保小鼠的安全

和福利。

在实验中要遵循动物研究的伦理原则,并得到相关机构的批准和指导。