食品化学8-风味物质

- 格式:ppt

- 大小:75.50 KB

- 文档页数:26

引言概述:食品化学是研究食品中的化学物质组成、性质和变化规律的学科。

风味化学是食品化学中的一个重要分支,主要研究与食品的味觉相关的物质。

本文将介绍食品化学领域中涉及风味化学的资料,重点探讨食品中的香味物质和味觉物质。

正文内容:一、香味物质1.香味物质的分类香味物质可分为天然香料和人工香料。

天然香料主要来自于植物和动物,包括花草植物的挥发油、树脂、香脂等。

人工香料是通过化学合成或改性天然香料得到的,分为单一香料和复合香料两种。

2.香味物质的提取和分离提取和分离香味物质是食品化学的重要研究内容。

主要方法包括蒸馏、萃取、萃取剂等。

蒸馏是将含香味物质的食材加热,通过蒸气冷凝得到香味物质。

萃取是使用溶剂从食材中提取香味物质。

3.香味物质的影响因素香味物质的和稳定性受到多种因素的影响,包括温度、pH值、氧气、酶等。

了解这些因素对香味物质的影响,可以优化食品的味道和储存条件。

二、味觉物质1.味觉的基本类型人类的味觉可分为五种基本类型:甘、酸、苦、咸和鲜。

每种味觉基本类型都对应着不同的物质,如糖对应甘味,柠檬汁对应酸味等。

2.味觉物质的感知机制味觉物质的感知机制是味蕾中的感受器与味觉物质分子相互作用所产生的结果。

味觉物质分子与味蕾感受器结合后,会触发信号传递到大脑,产生相应的味觉感受。

3.味觉物质的检测和评价方法味觉物质的检测和评价方法主要包括感官评价和仪器分析两种。

感官评价是通过人类感官进行味觉感知,如舌尖试尝法。

仪器分析是使用各种仪器设备对味觉物质进行定量分析。

三、香味物质和味觉物质在食品加工中的应用1.香味物质在食品加工中的应用香味物质在食品加工中起到了重要作用,能够提升食品的口感和风味。

例如,使用香草精提高面包的香气,使用咖啡因增强咖啡的苦味等。

2.味觉物质在食品加工中的应用味觉物质的应用广泛,可以在食品加工中调整食品的口味,满足消费者的口味偏好。

例如,添加甜味剂调节饮料的甜度,添加酸味剂增加果酱的酸味等。

食品化学知识点第一章水1、在冷冻食品中存在4中主要的冰晶体结构:六方形、不规则树枝状、粗糙的球形和易消失的球晶以及各种中间状态的晶体。

2、冰的特性—过冷A】食品中水的蒸汽压和该温度下纯水的饱和蒸汽压的比值。

3、【水分活度W4、水在食品中以游离水和结合水两种状态存在的。

5、结合水的特性:①在-40℃不会结冰;②不能作为所加入溶质的溶剂;③在质子核磁共振试验中使氢的谱线变宽。

6、各种有机分子与水之间的作用以氢键为主要方式。

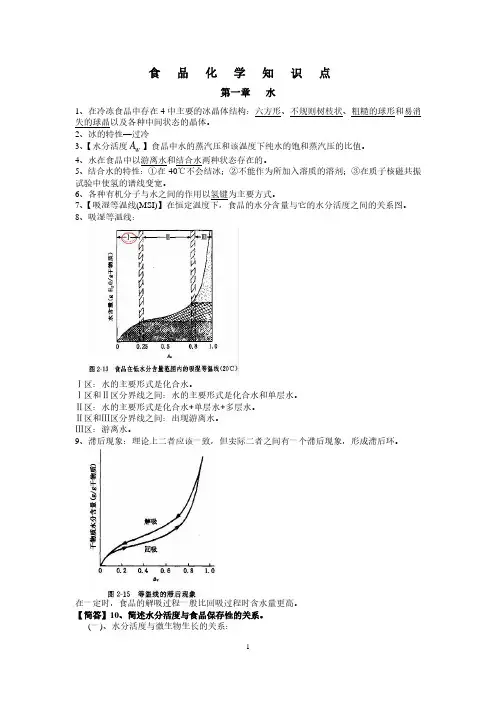

7、【吸湿等温线(MSI)】在恒定温度下,食品的水分含量与它的水分活度之间的关系图。

8、吸湿等温线:Ⅰ区:水的主要形式是化合水。

Ⅰ区和Ⅱ区分界线之间:水的主要形式是化合水和单层水。

Ⅱ区:水的主要形式是化合水+单层水+多层水。

Ⅱ区和Ⅲ区分界线之间:出现游离水。

Ⅲ区:游离水。

9、滞后现象:理论上二者应该一致,但实际二者之间有一个滞后现象,形成滞后环。

在一定时,食品的解吸过程一般比回吸过程时含水量更高。

【简答】10、简述水分活度与食品保存性的关系。

(一)、水分活度与微生物生长的关系:不同类群微生物生长繁殖的W A 最低范围是:大多数细菌为0.94~0.99,大多数霉菌为0.80~0.94,大多数耐盐细菌为0.75,耐干燥霉菌和耐高渗透压酵母为0.60~0.65。

在低于0.60时。

绝大多数微生物就无法生长。

细菌形成芽孢时的W A 阈值比繁殖生长时要高。

(二)、水分活度与酶水解的关系:当降低到0.25~0.30的范围,就能有效地减慢或阻止酶促褐变的进行。

(三)、水分活度与化学反应的关系:① 大多数化学反应都必须在水溶液中才能进行。

降低水分活度,食品中许多化学反应受到抑制,反应速率下降。

② 发生离子化学反应的条件是反应物首先必须进行离子的水合作用,所以要有足够的游离水。

③ 化学反应和生物反应都必须有水分子参与。

降低水分活度,减少了参加反应的水的有效数量,反应速率下降。

④ 当W A <0.8时,大多数酶活力受抑制;当W A 在0.25~0.30之间时,淀粉酶、多酚氧化酶和过氧化物酶就会丧失活力或受到强烈的抑制。

第八章食品风味一、概述风味:这个概念是在1986年Hall.R.L提出的,是指摄入口腔的食物使人的感觉器官,包括味觉、嗅觉、痛觉、触觉和温觉等所产生的感觉印象,即食物客观性使人产生的感觉印象的总和。

根据风味产生的刺激方式不同可将其分为化学感觉、物理感觉和心理感觉。

二、味觉1、味觉的概念与分类味觉是指食物在人的口腔内对味觉器官化学感受系统的刺激并产生的一种感觉。

不同地域的人对味觉的分类不一样。

日本:酸、甜、苦、辣、咸欧美:酸、甜、苦、辣、咸、金属味印度:酸、甜、苦、辣、咸、涩味、淡味、不正常味中国:酸、甜、苦、辣、咸、鲜、涩。

从味觉的生理角度分类,只有四种基本味觉:酸、甜、苦、咸,他们是食物直接刺激味蕾产生的。

辣味:食物成分刺激口腔黏膜、鼻腔黏膜、皮肤、和三叉神经而引起的一种痛觉。

涩味:食物成分刺激口腔,使蛋白质凝固时而产生的一种收敛感觉。

2、味觉的生理基础A味觉产生的过程呈味物质刺激口腔内的味觉感受体,然后通过一个收集和传递信息的神经感觉系统传导到大脑的味觉中枢,最后通过大脑的综合神经中枢系统的分析,从而产生味觉。

不同的味觉产生有不同的味觉感受体,味觉感受体与呈味物质之间的作用力也不相同。

B味蕾口腔内感受味觉的主要是味蕾,其次是自由神经末梢,婴儿有10000个味蕾,成人几千个,味蕾数量随年龄的增大而减少,对成为物质的敏感性也降低。

味蕾大部分分布在舌头表面的乳状突起中,尤其是舌黏膜皱褶处的乳状突起中做密集。

味蕾一般有40-150个味觉细胞构成,大约10-14天更换依次,味觉细胞表面有许多味觉感受分子,不同物质能与不同的味觉感受分子结合而呈现不同的味道。

一般人的舌尖和边缘对咸味比较敏感,舌的前部对甜味比较敏感,舌靠腮的两侧对酸味比较敏感,而舌根对苦、辣味比较敏感。

人的味觉从呈味物质刺激到感受到滋味仅需1.5-4.0s,比视觉13-45s,听觉1.27-21.5s,触觉2.4-8.9s都快。

3 味的阈值在四种基本味觉中,人对咸味的感觉最快,对苦味的感觉最慢,但就人对味觉的敏感性来讲,苦味比其他味觉都敏感,更容易被觉察。

浅谈食品风味物质分析测定方法食品风味物质分析测定是食品生产技术的重要手段,食品的质量和美味程度都取决于食品中的风味物质。

因此,对食品中的风味物质进行有效测定和分析,不仅有利于提高食品质量,而且还可以用来改善食品的口感和口味。

本文将重点介绍食品风味物质分析测定方法,以期为食品工业提供参考。

食品风味物质分析测定方法主要分为化学分析法和物理分析法。

化学分析法可以用于测定食品中的氨基酸、糖类、烯烃、芳香族物质等成分,如颜色变化、热分析法和光谱分析法等。

其原理是根据样品中物质的特征指标,如色素变化、重量变化、溶解特性等,根据不同的反应溶剂、试剂、检测仪器和技术,对样品中物质进行快速、准确、准确地测定。

物理分析法包括气相色谱分析和气谱分析,它可以用来测定食品中的气体、挥发性物质和沉淀物。

气相色谱分析是现代食品化学分析的重要手段,可以用来测定同类物质的组成比例、活度、浓度等。

气谱法是一项重要的物理分析方法,可用来测定食品中的气体组成比例、活度和浓度等。

另外,还有一些特殊的检测方法,如生物技术方法、电化学检测方法、超声波技术,可用于检测食品中的细菌、有机污染物和其他物质。

生物技术方法可用于检测食品中的微生物和酶活性,电化学检测方法可用于检测食品中的有毒物质和细菌,而超声波技术可用于检测食品中的悬浮物、游离性酸、游离性碱等。

总之,以上各种方法都有助于检测和分析食品中的风味物质,从而改善食品的口感和口味。

不过,由于风味物质的种类繁多,准确的检测和分析风味物质仍然具有一定的挑战性,因此,食品行业需要不断努力,加强研究,提高食品质量,满足消费者需求,从而保障食品安全。

通过本文介绍,希望能够帮助读者更好地了解食品风味物质分析测定方法,从而改善食品的安全性和口感。

绪论1:食品化学:是一门研究食品中的化学变化与食品质量相关性的科学。

2:食品质量属性(特征指标):色、香、味、质构、营养、安全。

第一章:水一:名词解释1:AW:指食品中水分存在的状态,即水分与食品结合程度(游离程度)。

AW=f/fo (f,fo 分别为食品中水的逸度、相同条件下纯水的逸度。

)2:相对平衡湿度(ERH): 不会导致湿气交换的周围大气中的相对湿度。

3:过冷现象:由于无晶核存在,液体水温度降到冰点以下仍不析出固体。

4:异相成核:指高分子被吸附在固体杂质表面或溶体中存在的未破坏的晶种表面而形成晶核的过程(在过冷溶液中加入晶核,在这些晶核的周围逐渐形成长大的结晶,这种现象称为异相成核。

)5:吸湿等温线(MSI):在一定温度条件下用来联系食品的含水量(用每单位干物质的含水量表示)与其水活度的图6:解吸等温线:指在一定温度下溶质分子在两相界面上进行的吸附过程达到平衡时它们在两相中浓度之间的关系曲线。

7:单层值(BET):单分子层水,量为BET,一般食品(尤为干燥食品)的水分百分含量接近BET时,有最大稳定性,确定某种食品的BET对保藏很重要。

8:滞后环:是退汞曲线和重新注入汞曲线所形成的圈闭线。

它反映了孔隙介质的润湿及结构特性。

9:滞后现象:MSI的制作有两种方法,即采用回吸或解吸的方法绘制的MSI,同一食品按这两种方法制作的MSI图形并不一致,不互相重叠,这种现象称为滞后现象。

二:简述题1:食品中水划分的依据、类型和特点。

答:以水和食品中非水成分的作用情况来划分,分为游离水(滞化水、毛细管水和自由流动水)和结合水【化合水和吸附水(单层水+多层水)】。

结合水:流动性差,在-40℃不会结冰,不能作为溶剂。

游离水:流动性强,在-40℃可结冰,能作为溶剂。

2:冰与水结构的区别答:水:由两个氢原子的s的轨道与一个氧原子的两个sp3杂化轨道形成两个σ共价键。

冰:由水分子构成的非常“疏松”的大而长的刚性结构,相比液态水则是一种短而有序的结构。

食品化学练习题第八章食品中色素与着色剂一、名词解释1、发色团2、助色团3、红移4、蓝移5、定绿6、血红蛋白与肌红蛋白7、氧化作用8、氧合作用9、多烯色素10、酶促褐变11、叶绿素12、类胡萝卜素13、单宁14、茶多酚15、互补色16、α-电子17、π电子18、离域π键19、非键轨道二、写出下列各物质得结构或名称及其功能1、叶绿素2、血红素3、肌红蛋白(氧合肌红蛋白,变肌红蛋白)4、亚硝基(酰)肌红蛋白5、花青素(母核)6、无色花青素7、黄酮(母核)8、黄酮醇、黄烷酮、黄烷酮醇、异黄酮、查耳酮、黄烷-3-醇、双黄酮9、山萘素、槲皮素、杨梅素、异鼠李素10、番茄红素,α-胡萝卜素,β-胡萝卜素,γ-胡萝卜素11、叶黄素、玉米黄素、柑桔黄素、吓黄素、虾红素。

12、β-紫罗酮 13、儿茶酚、咖啡酸、原儿茶酸、绿原酸14、愈疮木酚(阿魏酸) 15、棉酚 16、芦丁三、判断题1、分子结构中含有得双键越多,该物质得呈色越深。

( )2、助色团中都含有孤对电子,即n电子,非键合电子。

( )3、紫外可见光谱得产生就是分子中电子跃迁得结果。

( )4、叶绿素就是水溶性得,有A、B两种结构,其结构中存在一个大得共扼体系。

( )5、叶绿素能溶于乙醇、乙醚、丙酮、石油醚,就是脂溶性得。

( )6、叶绿素在加酸,或加碱得反应中随温度升高,反应速度就是加快得。

( )7、含叶绿素得食品应用不透明容器包装,否则易发生光氧化而变色。

( )8、在肌红蛋白结构中,CO,CN-配位能力强于O2,O2强于H2O。

9、肌肉中红色完全由肌肉细胞中得肌红蛋白(Mb)提供。

( )10、腌肉工艺中,MNO2作为发色剂,L-抗坏血酸,烟酰胺作为发色助剂。

( )11、鲜桃红色得NOMb比、O2-Mb对O2与热更稳定。

( )12、花青素就是一种脂溶性色素,很不稳定。

( )13、自然界中游离得花青素较少,而就是与糖形成了苷。

( )14、花青素与糖成苷位置在C3、C5位上。

1. 食品的风味的共同特点, 以甜味为例简单阐述甜味的呈味机理, 以及影响甜味的因素. 答:风味是指人以口腔为主的感觉器官对食品产生的综合感觉(嗅觉,味觉,视觉及触觉)。

风味物质特点:(1)成分多,含量甚微;(2) 大多是非营养物质;(3) 味感性能与分子结构有特异性关系;(4) 多为对热不稳定的物质。

甜呈味机理:1、介绍夏伦贝格尔(Shallenberger)的AH/B理论夏伦贝格尔(Shallenberger)的AH/B理论风味单位(flavor unit)是由共价结合的氢键键合质子和位置距离质子大约3Å的电负性轨道产生的结合。

(1)化合物分子中有相邻的电负性原子是产生甜味的必须条件。

(2)其中一个原子还必须具有氢键键合的质子。

(3)氧、氮、氯原子在甜味分子中可以起到这个作用,羟基氧原子可以在分子中作为AH或B。

2补充学说甜味分子的亲脂部分通常称为r(-CH2-, -CH3, -C6H5)可被味觉感受器类似的亲脂部位所吸引,其立体结构的全部活性单位(AH、B和r)都适合与感受器分子上的三角形结构结合,r位置是强甜味物质的一个非常重要的特征,但是对糖的甜味作用是有限的。

影响因素①结构A. 聚合度:聚合度大则甜度降低;B. 异构体:葡萄糖:α> β,果糖:β> α;C. 环结构:β-D-吡喃果糖> β-D-呋喃果糖;D. 糖苷键:麦芽糖( α-1,4苷键)有甜味,龙胆二糖(β-1,6苷键)苦味。

②温度果糖随温度升高,甜度降低。

(异构化)③结晶颗粒大小小颗粒易溶解,味感甜。

④不同糖之间的增甜效应5%葡萄糖+10%蔗糖=15%蔗糖。

⑤其它呈味物的影响2.矿物质的生物利用率的概念。

举例一种矿物质的生物利用率及影响的因素。

答:矿物质的生物利用率:代谢过程中被利用的矿物质的量与摄入的营养素的量的比值。

影响因素:影响矿物质生物利用率的因素影响矿物质生物利用率的因素主要有pH值、矿物质的种类及化合价、矿物质与植酸的浓度比例,以及食物基质中是否含有其它可促进或抑制植酸与矿物质结合的成分等。