邻里商业中心案例研究:方洲邻里中心、新加坡

- 格式:ppt

- 大小:6.32 MB

- 文档页数:20

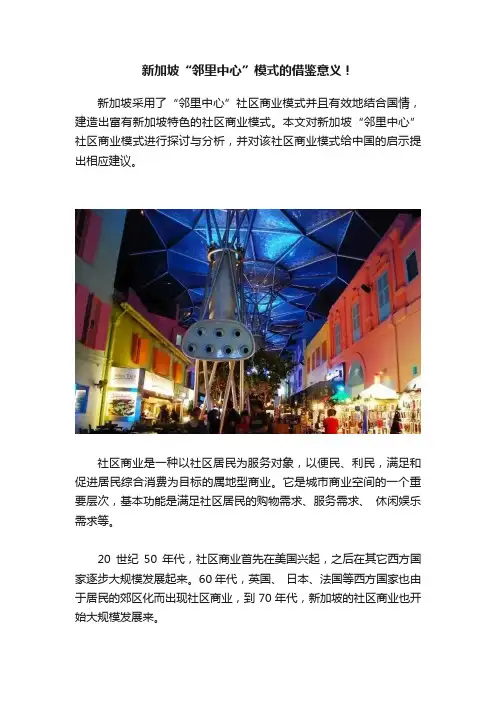

新加坡“邻里中心”模式的借鉴意义!新加坡采用了“邻里中心”社区商业模式并且有效地结合国情,建造出富有新加坡特色的社区商业模式。

本文对新加坡“邻里中心”社区商业模式进行探讨与分析,并对该社区商业模式给中国的启示提出相应建议。

社区商业是一种以社区居民为服务对象,以便民、利民,满足和促进居民综合消费为目标的属地型商业。

它是城市商业空间的一个重要层次,基本功能是满足社区居民的购物需求、服务需求、休闲娱乐需求等。

20世纪50年代,社区商业首先在美国兴起,之后在其它西方国家逐步大规模发展起来。

60年代,英国、日本、法国等西方国家也由于居民的郊区化而出现社区商业,到70年代,新加坡的社区商业也开始大规模发展来。

虽然,“邻里中心”社区商业模式这一概念早已在美国提出,但并没有很有效地发挥出它的性质。

后来新加坡则采用了“邻里中心”社区商业模式并且有效地结合了他们的国情,建造出富有新加坡特色的社区商业模式。

本文,飙马商业地产对新加坡“邻里中心”社区商业模式进行探讨与分析,并对该社区商业模式给中国的启示提出相应建议。

新加坡“邻里中心”的由来新加坡“邻里中心(Neighborhood Center)”的概念来源于新加坡政府1965推行并长期实施的组屋计划,经过近40多年的发展和探索,已成为新加坡城市名片的成功写照。

新加坡“邻里中心”主要分布于政府组屋区内,为当地居民提供生活配套服务,其主要功能为完善的商业、服务、娱乐等生活配套,其实质是购物中心。

同时,新加坡“邻里中心”是新加坡政府根据新加坡社会文化情况进行长远考虑而构思和制定的精神内核:国家至上,社会为先;家庭为根,社会为本;关怀扶持,同舟共济;求同存异,协商共识;种族和谐,宗教宽容。

基于这种既充满东方哲学与智慧又与西方人文精神相融合的规划指导思想,使得“邻里中心”体现现鲜明的地域和民族特色。

新加坡“邻里中心”的特征1、邻里中心以居住人群为中心,全部设施满足人们在家居附近寻求生活、文化交流的需要,构成了一套巨大的家庭住宅延伸体系。

邻里中心让社区生活更美好——俞继东各位领导、各位嘉宾,女士们、先生们,大家上午好!希望我的发言能够不辜负各位嘉宾,特别是房主任的希望。

下面我从邻里中心公司,一个专注于社区商业15年的参与者的角度,谈一谈“邻里中心,如何让生更美好”。

早在15年前,我们就投资社区,至今仍然专注于社区领域,而且打造一条以“社区购物为中心”的核心,涵盖资产管理、商业零售、经济型酒店管理及社区商业相关业务的产业链。

(一)社区商业的领跑者——从“借鉴”到“输出”1994年,由中新两国政府共同投资合作的苏州工业园区项目启动,新加坡城市重建局、JTC、江苏省规划设计研究院等单位共动完成了260平方公里的规划设计工作。

在那次设计中,新引入了新加坡社区商业的规划理念,在70平方公里的中新合作区内共设计了17个邻里中心。

苏州工业园区管委会根据中新两国政府“关于借鉴运用新加坡经济和公共管理经验的协议书”,全面考察了新加坡邻里中心的设置和经营情况后,结合我国开发区,尤其在苏州工业园区的实际情况,在1997年11月成立了苏州工业园区邻里中心管理有限公司(就是我们公司的前身,现在的名称是“邻里中心发展有限公司”),并由此开始了第一个邻里中心项目的建设开发和运营,从此开创了中国新型社区商业的发展模式。

在学习借鉴的过程中,我们更坚持创新发展,不断丰富邻里中心的内涵,从而成功实现“邻里中心”理念的本土化,在坚持“政府引导、企业投入、市场化运作”的原则下,探索出集社区商业服务、公共事务、文体活动、医疗卫生等功能于一体,提供全方位、多层次、综合性社区商业服务的特色发展之路。

我们为“邻里中心”给出的定义也逐渐清晰:它是借鉴新加坡公共管理先进理念,结合苏州工业园区开发,经过多年实践形成的基商业、文化、体育、卫生和教育等于一体的社区型购物中心和服务中心。

而去年10月,商务部、财政部和央行联合下发的《关于“十二五”时期做好扩大消费工作的意见》里也提到“在新兴城镇、大型居民区,规划建设集家政、餐饮、购物、休闲、娱乐等便民设施为一体的社区综合服务中心,满足居民日益增长的服务需求”,这与我们发展社区型购物中心的理念也是不谋而合。

邻里中心中心商务功能经营规划设计模式苏州工业园区邻里中心管理有限公司总经理于宙大家好!我来自苏州工业园区。

第一部分概况篇,第一部分苏州工业园区十年辉煌成果简介。

整个苏州工业园区通过和新加坡两国政府最大的合作项目,1994年起动,位于苏州郊区京西湖畔,总的行政辖区三百万平方公里。

居住人口是50万,计划吸引各种投资是一千亿美金,这是当时签约的情况。

总的来说有四个部分,第一优越的地理位置和科学的规划,第二快速的经济发展三完善社区环境,四苏州工业园区独特的优势。

这是一些分布图,快速的经济发展从94年到2003年整个工业园区的增长大家可以从这个图看到,进出口总额大家也可以看到,整个发展的趋势。

累计外资企业我们是1709家,累计合同外资是190.2亿美元,累计到账是180.9亿美元。

三完善的社区环境,这都是一些现场的。

苏州工业园区是国家示范区,总的计划占地面积600万平方米,绿化面积是40%,独特优势主要是最高行政级别的政府支持,快速的物流通关体系,优质充足的人力资源,低成本的投资运作环境,精简高效的政府服务体系。

第二邻里中心的理念,这个是来源于新加坡,主要是政府主导的为居民提供社会生活配套设施的,主要是商业地产,其性质类似于国内的购物中心。

新加坡从60年代到90年代一直在租和卖的过程中研究讨论,碰到的一些问题跟我们国内碰到的问题其实也是很相似的。

他们也是慢慢发展到区中心镇中心。

邻里中心的成功借鉴本土化。

1996年工业园区根据中新两国政府的协议,全面考察新加坡邻里中心的情况后,结合开发区,97年我们建立了邻里中心管理有限公司,6年来我们不断总结经验不断自我否定在开发建设管理方面形成中国式的邻里中心的完整独特经营管理模式。

六年来,我们根据周边商圈不同客户不同需求创新完善以人为本,保持12项必备功能,将商业和公益有机结合,完善和优化商用产业组合,努力实现顾客经营者政府三满意,从而得到了中新两国政府的一致肯定,邻里中心是借鉴新加坡管理经验成功典范之一。

中国邻里中心五大案例一、苏州工业园区邻里中心。

1. 概况。

这可是中国邻里中心的一个典型代表呢。

苏州工业园区的邻里中心从规划开始就很有前瞻性。

它不是那种随随便便建起来的商业配套,而是按照服务一定范围内居民的生活需求来精心打造的。

这里的布局超合理,就像一个小而全的生活盒子。

比如说,超市、药店、餐厅这些日常必需的店铺都在一块儿,居民不用东奔西跑。

2. 特色。

文化活动特别丰富。

经常会举办一些民俗展览啦,当地的手工艺展示之类的活动。

像那种苏绣的小展示,居民可以近距离观看绣娘刺绣的过程,感觉特别有趣,还能让大家更好地了解当地文化。

它还有一个很棒的社区服务中心,里面能办很多事儿,从小孩的入学手续咨询到老人的养老服务申请,一站式搞定,就像社区里的万能小助手。

二、上海古北邻里中心。

1. 概况。

古北那可是上海的一个高大上区域,古北邻里中心自然也有它独特的魅力。

它融合了国际化的元素,毕竟那里住了很多外籍人士。

整个邻里中心的建筑风格就很洋气,有点欧式风情。

这里面的商业种类很多元化。

有进口食品超市,能满足那些外国友人对家乡美食的思念,也能让本地居民尝尝新鲜玩意儿。

还有各种国际品牌的咖啡店,走在里面,感觉就像在国外的小街区一样。

2. 特色。

国际化的社交活动是它的一大亮点。

经常会有国际文化交流活动,比如不同国家的美食节,上次我去就尝到了法国的可丽饼、意大利的披萨,还有日本的寿司,全是各国居民自己做了拿来分享的,大家一边吃一边聊天,特别欢乐。

它的社区教育资源也很国际化。

有专门教外语、国际礼仪的课程,不管是小朋友还是成年人都可以参加,感觉就像是一个小型的国际文化大熔炉。

三、广州番禺祈福新村邻里中心。

1. 概况。

祈福新村是个很大的社区,它的邻里中心就像这个大社区的心脏一样。

这里的邻里中心面积很大,而且配套非常齐全。

有大型的购物中心,里面各种品牌的商店琳琅满目,从平价的快时尚到高端的奢侈品牌都有。

交通也很便利,邻里中心周边有很多公交线路,还有专门的社区巴士,方便居民进出。

TECHNOLOGY AND MARKETVol.18,No.8,20110引言社区商业是一种以社区居民为服务对象,以便民、利民,满足和促进居民综合消费为目标的属地型商业。

它是城市商业空间的一个重要层次,基本功能是满足社区居民的购物需求、服务需求、休闲娱乐需求等。

20世纪50年代,社区商业首先在美国兴起,之后在其它西方国家逐步大规模发展起来。

60年代,英国、日本、法国等西方国家也由于居民的郊区化而出现社区商业,到70年代,新加坡的社区商业也开始大规模发展来。

虽然,“邻里中心”社区商业模式这一概念早已在美国提出,但并没有很有效地发挥出它的性质。

后来新加坡则采用了“邻里中心”社区商业模式并且有效地结合了他们的国情,建造出富有新加坡特色的社区商业模式。

因此,本文对新加坡“邻里中心”社区商业模式进行探讨与分析,并对该社区商业模式给中国的启示提出相应建议。

1社区商业模式的内涵1.1社区商业的内涵社区这个概念最早由德国社会学家滕尼斯在1887年提出,是指聚集在一定地域范围的人群构成的社会生活共同体。

在西方社会学史上,对社区概念的定义、解释差不多有100多种,最普遍意义上的社区是介于邻里和区域之间的社会实体。

城市社会学家帕克(1987)认为:“社区一词是指许多个人、家庭、团体以及习俗、制度组合在同一地区之内,并在这种共同组合形式中形成的种种联系”。

国内学者张鸿雁(2000)则认为“社区是由建筑结合起来的并由居住关系构成的现实社会的社会空间发展过程”。

从以上的定义出发,社区商业是一种以社区范围内的居民为服务对象,以便民、利民,满足和促进居民综合消费为目标的属地型商业。

社区商业是城市商业空间中的一个重要层次,它是相对于城市中心区商业、区域型商业和邻里型商业而言的,其在规模大小、提供的商品种类、服务的商圈范围等方面都界于区域型商业和邻里型商业之间。

社区商业的基本功能包括满足社区居民的购物需求、服务需求、休闲娱乐需求等。

苏州工业园区是中国和新加坡两国政府合作的项目,开创了中外经济技术互利合作的新形式。

根据国务院要求,苏州工业园区的发展,要按照建立社会主义市场经济体制的要求,发展以高新技术为先导,现代工业为主体,第三产业和社会公益事业相配套的现代化经济,建设与国际经济发展相适应的高水准的工业园区。

园区规划面积70平方公里,中新双方参照国际城市的建设经验,共同编制了园区总体规划。

这些规划融合了国际上城市的先进经验,注重环境的质量,努力创造适应高科技工业聚集发展的良好投资环境,强调工业、交通、商贸、人口、生活的协调发展,并对相应的商住和公益设施建设,作了较高水平的规划设计。

建设邻里中心是园区积极探索商业开发和社区服务的主要模式。

一、邻里中心是新加坡商业开发和社区管理行之有效的经验之一新加坡邻里中心是指分布于政府组屋区内,为居民提供生活配套服务的设施,主要功能为商用产业,其实质是购物中心。

新加坡邻里中心的发展,经历了一个较长时期的探索过程。

新加坡建屋发展局成立初期邻里中心的建设并无规划标准,店屋主要是分配给受迁置计划影响的店主。

许多商店都建在组屋楼下。

1960年后期,根据镇中心、邻里中心与邻区商店不同层次的需求建设不同组合的商店。

1989年开始,在组屋区划出地段让私人发展商投标兴建购物与娱乐中心,这些地段主要分布在镇中心与地铁站旁,一般发展商都能更灵活的发展所投标的地段以及更好的迎合民众的需求。

1991年开始,建屋发展局集多年实践之经验,推行新模式的邻里中心,这些新邻里中心都与组屋分开,均为独立式建筑,从而提高了组屋住户的生活质量,提高了城市的环境质量。

建屋发展局不但对邻里中心的建设进行规划,而且对邻里中心与屋的比例、邻里中心的商店组合、经营商品的档次、邻里中心的必备功能作出了相应的周密计划。

目前新加坡建屋发展局为1000—1200套住户配套建设一个邻区商店,为6000—8000套住户配套建设一个邻里中心,为40000—60000套住户配套建设一个新镇中心。

“邻里中心”社区商业模式思考20世纪80年代末至90年代初,国内城市不断发展,区域空间不断扩大,新兴居住区与市中心的距离越来越远,这也意味着其离市级商业中心越来越远。

这种情形,促使了一些零散的,以满足居民日常生活必需品消费为目的的商业出现,这些商业多由底层住宅改造而成,狭义上的社区商业初步形成。

随着城市居民大量向郊区迁移,这类专门为郊区新建居住区居民服务的社区商业开始迅猛发展。

尤其是进入21世纪后,伴随着国内房地产市场的火热,社区商业也迅速实现了发展和转型。

一社区商业的几种发展模式从国外社区商业发展的成熟经验及目前城市发展进程的趋势来看,社区商业应该是一种以社区范围内居民为服务对象的,以便民、利民,满足和促进居民综合消费为目标的属地型商业。

在国外社区商业占到60%-70%的比例,是城市商业中一个重要组成部分。

美国的邻里型商业是国际社区商业模式中较为成熟的一种,其在模式上更趋向于邻里型购物中心概念,规模通常在3000-10000平方米,服务3公里半径内的居民日常消费。

业内人士认为,美国的这种邻里购物中心,在服务半径上小于社区商业。

新加坡邻里中心模式也是国际公认较为成熟的社区商业模式之一。

该模式出现于1970年,新加坡按出于城市扩张和对土地的合理利用,对土地按照区域进行开发,并为每6000-8000户规划配套一个邻里中心,以经营中档商品为主,包含普通日常商品商店,诊疗所、餐馆和其他店铺。

该中心因能够妥善解决城市居民生活质量和城市环境中的一些问题而引发国际关注。

与国外成熟社区商业模式相比较,我国社区商业还处于萌芽阶段,社区商业主要是以历史形成的沿街商铺为载体,这种商业形式是自然形成的,缺乏统一规划,业态档次普遍较低,社区商业功能不全。

尽管也出现了不少特色商业街,但其整体发展水平与国外还有较大差距。

不过,随着概念的明晰,一些新的社区商业模式和理念开始被不断提出和引入中国。

1997年,苏州成立工业园区邻里中心发展有限公司,参照新加坡发展经验,开始在苏州工业园区开发邻里中心。

以人为本的商业服务中心--邻里中心的研究与建议苏州工业园作为中外合作开发区的成功典范,各方最为认可的说法就是“规划致胜”,坚持“两先两后”,即先规划后建设、先地下后地上的规划建设经验,其次就是“亲商服务”,即政府为投资者设立专门的“一站式服务中心”。

其实,在为企业生产、入驻、运营、物流等提供全程便利服务的同时,苏州工业园以建设工业新城为目标,更是把工作重心放在了以人为本的优质环境塑造上,其中最为集中的体现,就是充分借鉴新加坡经验,在规划指导下大力推进“邻里中心”建设,通过完善、优质、一站式的社区商业服务设施,为园区大众住宅的居民提供全面的生活保障需求,建设以人为本的和谐园区和工业新城。

一、邻里中心的定义与基本特征“邻里中心”,是新加坡的一个社区服务概念,是指在3000-6000户居民中设立一个功能比较齐全的商业、服务、娱乐中心。

简单地说,邻里中心就是以人为本、服务于社区发展的一站式商业服务中心。

它摈弃了沿街为市的粗放型商业形态的弊端,不是社区内的零散商铺,而是“服务于社区的商业”,被誉为‘区域性商业服务中心开发建设的一个新的里程碑’”。

统一规划、有序发展、均匀分布是新加坡邻里中心的发展理念。

15年前的苏州工业园区在260平方公里的版图上规划了17个邻里中心,每个邻里中心承担为半径0.5平方公里的0.6—1万多户、2--3万居民服务的功能,在地块较小的居住区域另设4 个邻里小中心。

邻里中心的区域性服务特征,决定了其有明确的服务对象、服务范围和服务人口。

科学的规划避免了重复建设、资源浪费和恶性竞争,实现了便民服务与区容区貌的高度统一。

配套完善,服务功能齐全是邻里中心以人为本的重要体现。

它以满足社区居民生活的12项基本功能为服务的基础,如超市、银行、邮政、餐饮店、洗衣房、美容美发店、药店、文化用品店、维修店、社区活动中心、净菜场、卫生所等,并根据居民消费层次的提高不断完善各层次服务功能,实现商业服务与社会公益服务的有机结合,达到消费者满意、经营者满意及政府满意。

“邻里中心”社区商业模式思考(研究邻里中心模式必备材料)“邻里中心”社区商业模式思考20世纪80年代末至90年代初,国内城市不断发展,区域空间不断扩大,新兴居住区与市中心的距离越来越远,这也意味着其离市级商业中心越来越远。

这种情形,促使了一些零散的,以满足居民日常生活必需品消费为目的的商业出现,这些商业多由底层住宅改造而成,狭义上的社区商业初步形成。

随着城市居民大量向郊区迁移,这类专门为郊区新建居住区居民服务的社区商业开始迅猛发展。

尤其是进入21世纪后,伴随着国内房地产市场的火热,社区商业也迅速实现了发展和转型。

一社区商业的几种发展模式从国外社区商业发展的成熟经验及目前城市发展进程的趋势来看,社区商业应该是一种以社区范围内居民为服务对象的,以便民、利民,满足和促进居民综合消费为目标的属地型商业。

在国外社区商业占到60%-70%的比例,是城市商业中一个重要组成部分。

美国的邻里型商业是国际社区商业模式中较为成熟的一种,其在模式上更趋向于邻里型购物中心概念,规模通常在3000-10000平方米,服务3公里半径内的居民日常消费。

业内人士认为,美国的这种邻里购物中心,在服务半径上小于社区商业。

新加坡邻里中心模式也是国际公认较为成熟的社区商业模式之一。

该模式出现于1970年,新加坡按出于城市扩张和对土地的合理利用,对土地按照区域进行开发,并为每6000-8000户规划配套一个邻里中心,以经营中档商品为主,包含普通日常商品商店,诊疗所、餐馆和其他店铺。

该中心因能够妥善解决城市居民生活质量和城市环境中的一些问题而引发国际关注。

与国外成熟社区商业模式相比较,我国社区商业还处于萌芽阶段,社区商业主要是以历史形成的沿街商铺为载体,这种商业形式是自然形成的,缺乏统一规划,业态档次普遍较低,社区商业功能不全。

尽管也出现了不少特色商业街,但其整体发展水平与国外还有较大差距。

不过,随着概念的明晰,一些新的社区商业模式和理念开始被不断提出和引入中国。

社区商业典型案例分析—苏州方洲邻里中心目录一、内容简述 (2)1. 研究背景与意义 (3)2. 国内外社区商业发展概述 (4)二、苏州方洲邻里中心概述 (5)1. 地理位置与交通便捷性 (5)2. 建立背景与发展历程 (6)3. 主要功能与定位 (7)三、商业模式与运营策略 (9)1. 商业模式创新与特色 (9)集中式商业与分散式商业的结合 (11)一站式消费与体验式消费的融合 (11)2. 运营策略实施与效果评估 (13)服务质量管理 (14)店铺租赁与物业管理 (15)跨界合作与品牌联盟 (16)四、社区商业与社区发展的互动关系 (17)1. 商业对社区经济的带动作用 (18)2. 社区商业对居民生活品质的提升 (19)3. 社区商业与社区文化的相互影响 (21)五、挑战与展望 (22)1. 当前面临的挑战 (23)租赁与经营困境 (23)同质化竞争与创新压力 (25)2. 未来发展趋势与机遇 (26)智能化与数字化升级 (27)绿色环保与可持续发展 (29)六、结论与建议 (30)1. 对苏州方洲邻里中心的发展评价 (31)2. 对其他社区商业的借鉴意义 (32)3. 政策建议与行业展望 (33)一、内容简述本文档将对苏州方洲邻里中心这一社区商业典型案例进行深入分析。

苏州方洲邻里中心作为一个成功的社区商业项目,其运营模式、商业布局、服务特色等方面都具有代表性。

本文将通过对其背景、概况、商业模式、运营亮点、成功经验及启示等方面进行简述,以期为读者提供一个全面了解苏州方洲邻里中心的角度,也为其他社区商业项目的开展提供可借鉴的参考。

本文将介绍苏州方洲邻里中心的背景,包括地理位置、社区规模、商业规划等方面的信息。

概述其商业模式的构建,包括业态规划、运营策略、服务定位等。

通过对其运营亮点进行分析,如品牌特色、活动策划、服务质量等,展示其成功的关键因素。

还将探讨苏州方洲邻里中心取得成功的经验,以及其给其他社区商业项目带来的启示和影响。

邻里商业中心——(商业)模式一、邻里商业中心的概述1.邻里中心的概念“邻里中心”这个最早引入新加坡的社区服务概念,指在3000-6000户居民中设立一个功能比较齐全的商业、服务、娱乐中心。

能够妥善地解决城市居民生活质量和城市环境中的若干实际问题,对新加坡经济社会发展和人群素质的提高起到了根本的保障作用,引起许多发达国家的关注。

在美国、新加坡、我国苏州地区、南京、北京等都出现了不同类型的邻里型购物中心。

社区商业业态是不同于百货公司、超市、卖场、商业街的第五商业业态。

邻里中心在苏州工业园区成功运作之后的2002年年底被注册为商标专利。

从此邻里中心便成了一种赢利的无形商品,进而被纳入到企业化、专业化的运作之中。

任何想使用“邻里中心”商标的开发企业或社区,都要付费。

相关资料:新加坡新加坡建屋发展局将社区规划为三种类型。

第一类,每1000~1200套住户配套建设一个邻里商店第二类,每6000~8000套住户配套建设一个邻里中心;第三类,每40000~60000套住户配套建设一个新镇中心。

邻里商店以经营生活必需品为主,商店组合为:普通日用品商店和餐厅。

邻里中心以经营中档商品为主,商店组合为:普通日常商品商店、诊疗所、餐馆和小贩中心。

新镇中心以经营高档商品为主,商店组合为:娱乐设施、银行、邮政局、超级市场、百货公司及高档商品、商店、餐馆、快餐店。

例如,新加坡的邻里中心(Home by Home),根据社区物业的规模、类型和居住人口,配备相应的商业配套设施和社区生活服务功能,含社区文化娱乐、零售餐饮、图书馆、健身体育、就业指导、老龄人活动中心、医疗保健等多种项目,不以盈利为主要目的,由开发商或物业方进行集中经营与管理。

就商业方面,设置35个商店、2个餐厅、1个超市、二个菜场、1~2台自动提款机。

必备功能有:诊疗所及牙医、面包店、文具店、中西药行、托儿所、服装店、眼镜店、理发店、家庭用品、书局、家庭娱乐中心。

新加坡的社区商业配置12个基本行业和业态业种,如菜场、银行、邮政、卫生所、洗衣房、理发店、快餐店、超市、新华书店、修理铺、公共厕所和社区活动中心。