中国食用菌产业发展趋势-李玉

- 格式:ppt

- 大小:84.04 MB

- 文档页数:82

Review22 April 2021, 40(4): 806-821 Mycosystema ISSN1672-6472菌物学报创刊4(7周年40th anniversary of M y c o s y s t e m aCN11-5180/Q特约综述DOI: 10.13346/j.mycosystema.210072鲍大鹏上海市农业科学院食用菌研究所研究员,上海市浦江人才。

现兼任国家食用菌 工程技术研究中心副主任、农业部南方食用菌资源利用重点实验室副主任、中国菌 物学会第七届理事会常务理事和食用真菌专业委员会主任、中国农学会食用菌分会 主任委员、《菌物学报》副主编。

从事食用菌遗传育种的应用基础和技术创新研究, 已在《Bioresource Technology》《Fungal Genetics and Biology》《Frontiers in Microbiology 》 《菌物学报》和《食用菌学报》等学术期刊上合作发表研究论文100余篇。

我国食用菌遗传学的发展及展望鲍大鹏°上海市农业科学院食用菌研究所农业农村部南方食用菌资源利用重点实验室国家食用菌工程技术研究 中心上海201403摘要:食用菌遗传学是食用菌学科体系的重要分支之一,40年来我国食用菌遗传学研宄紧密围绕为育种服务、最新分子生物学技术的应用和生产实践中的科学问题的解决等主题开展了众多科学活动。

为了 促进食用菌遗传学研宄的系统性和全面性,本文梳理出9个方面的研究主题,主要包括食用菌种质资源 调查和地方品种研究、食用菌农艺性状控制基因定位和分子辅助育种技术研究、食用菌杂交育种的遗传 学规律研究、食用菌菌种的遗传稳定性研宄和变异风险监控、栽培基质分解利用和储存转运的分子机制、 食用菌应对环境因素变化的分子机制、子实体发育的分子调控机制、食用菌次级代谢产物生物合成的分 子机制以及食用菌鲜品采摘后代谢生理的分子机制等,目前这些研究主题有些正在成为研究热点,有些 在研宄的系统性上还有待完善,有些还缺少足够的关注兴趣。

Working notes工作手记推动食用菌产业高质量发展382021.16食品开发(研究表明我国尚有70%的特医食品需求没有得到满足),更要重视药用菌的生物提取,开发新药品。

日本一款名为天地欣的用于癌症治疗的静脉注射液,一针卖到1680元,就是药用菌的纯化提取物。

二是加强政策扶持。

首先是正其名。

药用菌数量比肩植物药,我国医药分类却将药用菌归于植物药,但且其根本不具光合作用和叶花果等植物特性。

为此,李玉院士等70多名科学家已呼吁将菌物药从植物药中独立出来,另立门户,成为与植物药、动物药、矿物药并列的药物门类。

建议国家有关部门按照国际上关于天然药物的科学分类给其正名。

再是施其惠。

国外十分青睐菌物特医食品,因为它不仅有效改善患者身体营养状态,降低死亡率,而且减轻消费者负担、减少国家医药支出。

去年,美国国会修改法案,将灵芝、桑黄、猴头等为原料的部分膳食营养补充剂纳入医保目录。

这一做法,值得借鉴。

建议对标国际做法,由国家分类推进,选择若干药用菌物特医食品,先期纳入医保目录。

打造“种业芯”。

我国既是食用菌资源大国(初步调查有1409种,其中食用类963种,药用类473种,居世界首位),又是全球最大的食用菌生产、消费、出口国。

但是,作为核心技术的菌种,除木耳、玉木耳、银耳等品种外,目前大宗食用菌类品种几乎被国外垄断。

如双孢蘑菇菌种市场被美欧企业占据,白色金针菇菌种被日本千曲化成公司垄断。

一旦国外菌种断供,后果不堪设想。

但是,目前植物、动物、菌物“三物农业”中,国家级种质资源库独缺菌物。

全国尚无一家大型菌种龙头企业,主产区基本是 “菌种外地来,菌棒小厂卖”,企业习惯菌种自产自用,造成菌种混乱、质量低下、环境适应性差,生产中大面积霉菌侵染报废、减产、绝收等问题频发。

改变我国食用菌“资源大国、菌种小国;生产大国、研发弱国”的尴尬局面迫在眉睫,必须打一场菌种翻身仗。

为此,应在国家种业振兴行动中,抓紧实施食用菌种业振兴专项,建议国家拿出与农业领域第五大产业相匹配的专项资金,支持食用菌种业创新,建立揭榜挂帅机制,调动科研机构、食用菌企业科技人员种业创新积极性,聚力突破“五个一”:创制一批遗传背景丰富、关键性状优异的核心菌物种质资源;构建一批系统化、流程化、规模化、信息化的设计育种技术体系;育成一批适于轻简化和机械化且在产量、品质、抗病性、抗逆性、加工特性等方面有重大突破的育种材料和品种;培育一批具有国际竞争力的育、繁、推一体化菌业龙头企业(包括菌种市场);建设一套护航食用菌全产业链健康发展的法律法规体系。

132 李玉:走火入蘑攀高峰■ 文/本刊记者 闫建武李玉,男,1944年生,山东济南人,汉族,中共党员,中科院理学硕士,日本筑波大学农学博士,中国工程院院士,俄罗斯农业科学院外籍院士。

吉林农业大学教授、博士生导师,国际药用菌学会理事长,国务院学位委员会第四届、第五届学科评议组成员,《菌物研究》主编,《菌物学报》(至2009年)和《国际药用菌》编委,国家级有突出贡献的中青年科技(管理)专家、全国优秀教育工作者和科技工作者、国家教学名师,享受国务院政府特殊津贴。

记者第一次见到李玉院士,是在江苏省南通市安惠灵芝产业园里。

他个头不高,精神矍铄,慈眉善目,笑容和蔼可亲。

初次见面,你会觉得这是一位受人尊敬的长者,也是一个风轻云淡,诸事不介怀的智者,但是你想不到,他就是当下站在中国食用菌领域山巅的第一人——中国工程院院士李玉。

钻林海、踏草原的痴“蘑”人1978年,李玉考入吉林农业大学,师从周宗璜教授攻读硕士研究生。

周宗璜严谨、勤奋、谦逊、奉献的品格深深影响了他,李玉也对恩师怀有深厚的情感。

“我研究食用菌,是因为有一次老师给我讲,在世界已发现的5000多种黏菌中,竟没有一个是由中国人命名的,我当时心里受到了强烈震撼,中国可是菌物大国啊,可我们还不是菌物强国。

”强烈的民族自尊心让李玉下定决心将研究重心转向菌类。

蘑菇就这样走进了他的工作,他的生活。

为采集优良菌种、不断制作新的珍贵标本,李玉需要经常深入人迹罕至的深山老林。

东北的大兴安岭和南国的西双版纳,都留下了他深深的足迹。

他爬过位于太白山上2700多米高的平安寺,忍受夜晚刺骨的寒冷和一Copyright©博看网 . All Rights Reserved.个人的孤寂;他去过俄罗斯西伯利亚的原始森林,被毒蚊子袭击得体无完肤。

外出采集标本,为了观察、采样、拍照,李玉常常在一棵腐木旁待很久。

有时,等他起身时,同行的人早就走远了。

浓密的森林,让人不由地惊出一身冷汗来。

1食用菌市场发展现状及潜力我国幅员辽阔,食用菌资源丰富。

目前我国已知的菌物1.6万种,其中可食用的近1000种,广泛食用的有200种左右,人工驯化栽培成功的食用菌也已超过100种。

随着改革开放的进行,我国食用菌产业也进入了高速发展阶段,据中国食用菌协会统计数据显示,近年我国食用菌产量已高达3169.68万吨,直接产值1707亿元,间接产值6828亿元,从业人口逾2000万。

我国食用菌产量已占全球总产量的75%以上。

其中香菇、平菇、双孢菇、黑木耳和金针菇作为主打产品,在国内起步较早,发展较为成熟,也一定程度上形成了品牌效应,产量多年来一直稳居世界首位。

食用菌也己成为我国多地农村经济发展的支柱产业,作为扶贫的首选项目之一,食用菌行业具有广阔的市场前景和发展空间。

我国的食用菌产业发展迅速,产值稳步上升。

2013年,我国食用菌总产值达2017.9亿元,是2000年227亿元产值的近10倍;根据中国食用菌协会统计,2013年食用菌类出口量为134.13万吨,创汇额是31亿美元,食用菌的国内消费量也达到了2875万吨。

香菇、平菇、双孢菇、黑木耳和金针菇仍然占据食用菌国内消费榜的前五大类。

一方面说明主流菌类的技术、规模、销售渠道、销售习惯等相对稳定;另一方面也说明,其他食用菌的发展在供应量、市场需求量、消费习惯的培养等方面尚无突破,既有空白也有挑战。

我国食用菌国外市场可观,出口商品形式多种多样。

在我国众多出口农产品中,食用菌产品每年出口金额均超过8亿美元。

以蘑菇罐头为主的加工品、鲜品和干品为主要出口产品,其中,有5个品种的食用菌产品出口金额都在5000万美元以上,分别是:双孢蘑菇罐头、干香菇、其他伞菌属蘑菇罐头、鲜的香菇和松茸。

出口金额和平均出口单价保持增长趋势的主要是干木耳、银耳等几个品种的食用菌产品,其出口金额一般都在2000耀5000万美元之间。

但是今年食用菌产业效益整体下滑,市场出现发展瓶颈,整个食用菌行业迎来寒冬,这也说明该行业在近年的快速发展中累积了很多问题。

4月20日,习近平总书记在陕西省考察期间,前往商洛市柞水县小岭镇金米村调研脱贫攻坚工作情况。

看着当地黑木耳、玉木耳喜获丰收,在当地老百姓脱贫致富中发挥了重要硬核作用,习近平总书记对柞水木耳产业给予了高度评价:“小木耳,大产业!”柞水李玉院士工作站柞水木耳与李玉院士有着“千里之缘”——柞水木耳产业正是李玉研究团队在当地对口科技帮扶的精准扶贫产业。

秦岭南麓大山腹地,因柞树多而出名。

柞树又叫“耳树”,顾名思义就是生长木耳的树,这种树上生长的木耳品质高,也很珍贵,当地农民也一直有种植黑木耳的习惯。

然而由于地处秦巴山集中连片特困地区,柞水县贫困面广且程度深。

全县有脱贫任务的村79个,2014年初,当地贫困发生率高达44.04%。

从2017年开始,柞水县开始把木耳产业作为脱贫攻坚主导产业,制定了“1153”发展计划,即1万亩土地、1亿袋规模、5千吨产量、3亿元产值。

那时,柞水木耳产业的现状是起步晚、基础弱、链条短,在关键核心环节上缺乏技术支持,面临的困难很多。

经科技部第30届科技扶贫团柞水执行团牵线搭桥,柞水李玉院士专家工作站建立,李玉——记李玉院士和他的食用菌团队文/许彦鹏 吉林农业大学指导学生实验北香菇的主要出口力量,“南菇北移”基本实现。

自蛟河县黄松甸到珲春市的吉林东北部“百里食用菌长廊”基本建设成型,形成了一条东部木腐菌的优质产业带。

为更好地推广蘑菇种植技术,李玉创建了政府、专家大院、科技特派员、中试基地、协会会员“五位一体”推广示范模式,探索出以“科技专家+示范基地+农业技术员+科技示范户+辐射带动农户”食用菌“五位一体”科技扶贫新模式,培训技术骨干8000多人,辐射带动菇农3万余户,累计推广面积50多亿袋,创3个“R”,即Reduce、Reuse、Recycle,翻译成中文就是减量化、再利用、再循环。

什么经济模式能真正符合这3个“R”?食用菌产业当之无愧——以秸秆为代表的农业废弃物,在生产完食用菌之后再还田、再入池、再做燃料,这个过程就非常好地体现了3个“R”的标准。

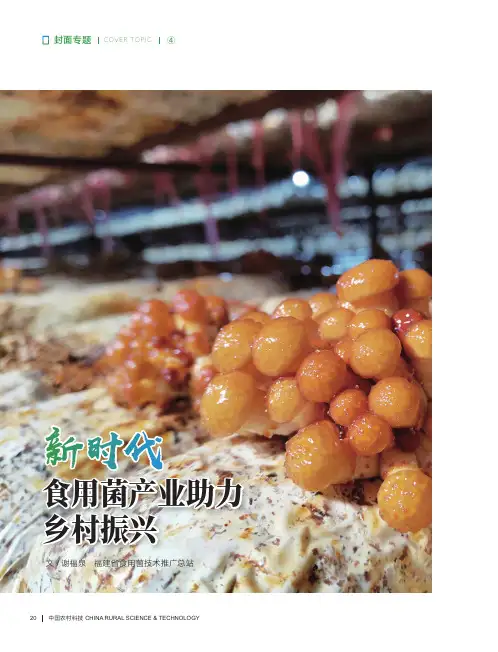

文/谢福泉 福建省食用菌技术推广总站食用菌产业助力 乡村振兴新时代创意、家庭趣养等方面具有很大的发展空间。

食用菌生产的这些特点,足以实现对其他种养业的时差间歇和对空闲土地的衔接利用,增加有限土地资源的效益;对土地产出率、资源利用率和劳动生产率提升形成重要推动作用;在脱贫攻坚中发挥重要作用,成为精准脱贫的重要产业。

食用菌产品可食、可药、可观赏。

可食,体现在食用菌不仅味道鲜美、营养丰富,而且具有多种保健养生功能。

“第九届世界食用菌生物学与产品大会”消息,全世界已被发现的食用菌大约2000多种,中国就有900余种,能够人工栽培的菌种有近100种,形成商品的约有 50 种,具有一定生产规模的有20种以上。

可药,体现在食用菌中能治疗疾病、具有药用功能的种类。

食用菌有很多种类是具有药用价值的,常见的有灵芝、茯苓、密环菌、冬虫夏草、安络小皮伞、香菇、银耳、猴头菇、木耳、桑黄、樟芝等,有的成为名贵中药。

可观赏,体现在灵芝盆景、家庭趣养、儿童科普、景观造型、建筑装饰、陶瓷饰纹、工艺美术、绘画艺术等业态。

食用菌业界有不少企业涉足盆景、趣养、主题公园等新型业态,创作“孔雀开屏”“灵芝鱼跃”“灵鹤延年”等各色造型的灵芝盆景、灵芝工艺品等;更有银耳、香菇活体菌棒体验餐厅,可赏可餐;以及活体灵芝盆栽,大球盖菇阳台箱栽、平菇儿童趣养等各种食用菌DIY家庭趣养,像植物一样在家养,亲眼见证着菇体从小到大的成长过程,那份情趣、童趣蕴含其中,全家一起欣赏其乐融融,也是亲子教育集休闲、娱乐、科普于一体的一种新方式。

食用菌产品的这些特点,有利于重构农业生产的组织模式,形成有食用菌产业特色的优势生产区域;有利于促进产业兴旺是乡村振兴战略的主旨要义,是乡村振兴战略“二十字”方针的起点,是实现农业强、农村美、农民富的经济基础,落脚点在帮助农民增收,实现生活富裕。

生态宜居、生活富裕离不开实体经济的支撑,而乡村实体经济的核心是产业。

产业兴才能富民,业兴民富才能推动乡村振兴。

2021年第3期“食用菌不与人争粮、不与粮争地、不与地争肥、不与农争时、不与其他争资源。

”这是中国工程院院士、吉林农业大学教授李玉对食用菌的评价。

正是因为“不争”,食用菌产业拥有了广阔的发展空间,总产量从1978年的5.7万吨跃升至2018年的4000万吨,成为继粮、油、果、蔬后的第五大种植产业。

也正是因为和食用菌打了40多年交道,李玉成为世界上第一个为黏菌新种定名的中国人,被誉为“黏菌之父”。

他也是我国第一个对黏菌属、科、目级进行系统分类的学者、食用菌领域唯一的中国工程院院士。

40年来,李玉始终砥砺前行,在科教兴农、产业扶贫的路上锐意攻关。

在吉林省内,他为汪清县、珲春市等地建起“百公里蘑菇科技扶贫长廊”,帮助蛟河市黄松甸镇成为“黑木耳之乡”。

在全国,他建立31个食用菌技术推广基地,扶持22个食用菌龙头企业,“小木耳,大产业”获得习近平总书记点赞,也为打赢脱贫攻坚战作出了重大贡献。

在国际上,他让中国食用菌抢占国际食用菌育种新高地,创新开发适宜非洲种植的8个食用菌品种和配套生产技术体系,为“一带一路”国际扶贫贡献了食用菌力量。

前不久,李玉荣获全国2020年“最美科技工作者”称号。

他说:“我心里头始终怀揣着一个梦想,那就是食用菌产业强国梦。

”怀揣理想,在菌物领域拓荒前行1967年,从山东农业大学毕业的李玉来到吉林省,在省农科院白城农科所一干就是10年。

1978年,李玉考取了吉林农业大学微生物专业的硕士研究生,师从著名真菌学家周宗磺教授。

很快,专业功底扎实、实践经验丰富的李玉便成为周宗磺心目中最优秀的“嫡传弟子”。

周老先生临终前,特意嘱托李玉,希望他把菌物研究继续进行下去。

为继承导师的遗志,李玉踏上了一条拓荒与创新并存的道路。

从每年4月底开始,每隔10天他都会到山上集中采一次蘑菇,回来整理资料。

如此往复,直到入冬不再有蘑菇生长。

渐渐地,吉林省内的样本已无法满足研究需要,李玉便带领团队深入全国所有省市开展菌物资源调查,系统开展菌类资源收集、保——记“最美科技工作者”、吉林农业大学教授李玉2021年第期3第年。

“蘑菇院士”李玉

作者:

来源:《作文周刊·高一读写版》2022年第24期

李玉是吉林农业大学教授,是我国食用菌领域唯一的中国工程院院士,是“小木耳大产业”的领路人,更是国内“南菇北移”“北耳南扩”等食用菌产业发展战略的首倡者,农民朋友喜欢叫他“蘑菇院士”。

2012年以来,李玉率领团队深入全国40多个深度贫困县市进行科技扶贫,引领食用菌栽培成为脱贫致富的产业明星。

他研发食用菌栽培技术300余项,培育适宜贫困地区应用的食用菌新品种45个,探索出“科技专家+示范基地+农业技术员+科技示范户+辐射带动农户”的食用菌科技扶贫模式,幫助800余个村、3.5万户贫困户实现彻底脱贫。

“不要在黑板上‘种地’,要深入生产实践,田间地头的成果比任何荣誉都更有价值。

”这是李玉心中的价值天平,更是他一以贯之的行动。

扎根人民沃土,把论文写在祖国的大地上,才能找到科技创新的落脚点。

为找准目标、给农民送去急需的技术,李玉团队每年有280多天与农民干在一起;为把良种优品送至田间菇棚,虽已年过七旬,李玉仍坚持去山里、跑一线,为推广食用菌产业奔忙。

从河北阜平到安徽金寨,从云贵山区到雪域高原,处处都有食用菌助力脱贫攻坚的故事。

这些故事,因脚上沾满乡野的泥土而鲜活,因心中充满对农民的热爱而动人。

(摘自“光明网”2022年2月7日)

素材解读

熟悉的村子、熟悉的村民,却是崭新的路、崭新的家、崭新的面貌——这些乡村的巨变,展示着脱贫攻坚结下的累累硕果,李玉继续把对乡亲们的热爱、对心中的信念、对肩上责任的执着,书写在广袤大地上,并继续为加快农业农村现代化建设步伐,开创乡村振兴新局面而奋斗。

适用话题

技术助农脚踏实地乡村振兴。

政协委员助力乡村振兴 082023.101 认识食用菌和食用菌产业特点国内外广泛接受的食用菌定义是香港著名蕈菌学家张树庭教授提出的:肉眼可见、赤手可得的可食大型真菌。

食用菌通常被称为蘑菇。

我国古代把生长在木上的蘑菇称为“菌”,将生长在土上的蘑菇称为“蕈”,故现在也常将蘑菇称为“蕈菌”,日文则使用“菌蕈”。

在我国,食用菌广义上泛指所有食用、药用以及食药兼用的大型真菌。

常见的食用种类有香菇、平菇、木耳、金针菇、草菇、双孢菇等;常见的药用种类有灵芝、茯苓、猪苓、桑黄等;常见的食药兼用种类有冬虫夏草、蛹虫草、猴头、银耳、灰树花等。

食用菌既不属于动物,也不属于植物,在分类上属于菌物界(真菌界),与植物界、动物界并列,科学预测约有250万个物种。

“无叶无芽无花自身结果,可食可补可药周身是宝”,张树庭教授用这20字准确地概括了食用菌所具有的生物学特征及其利用价值。

食用菌具有高蛋白、高维生素和矿物质、高膳食纤维、低脂肪、低热量、富含诸多保健活性物质的营养特点,经常食用能够降胆固醇、降血脂、抗肿瘤等,能够预防高血压、糖尿病、阿尔茨海默症,提高机体免疫力。

食用菌味道鲜美,自古以来就被誉为“山珍”,作为“健康食品”“功能性食品”“菌物药”而备受人们的青睐,甚至被誉为“植物性食品的顶峰”“人类最后的食品”,是我国大健康产业的重要组成部分。

中国工程院院士、吉林农业大学教授李玉,创造性地总结出食用菌产业“五不争”的属性——不与人争粮,不与粮争地,不与地争肥,不与农争时,不与其它产业争资源。

食用菌生产是一项充分利用农业资源,促进农业增效的“短平快”致富项目,占地少、见效快。

脱贫攻坚时期全国832个贫困县一半以上选择发展食用菌产业。

在建设农业强国、实现乡村全面振兴的背景下,食用菌产业更是大有可为。

1.1 可支撑国家粮食(食物)安全党的二十大报告提出,树立大食物观,发展设施农业,构建多元化食物供给体系。

在今年中央农村工作会议上,习近平总书记再次指出,“保障粮食和重要农产品稳定安全供给,始终是建设农业强国的头等大事。

Edible and medicinal mushrooms2019,27(6):357~362中国药用菌的历史和发展*——中国工程院李玉院士在第十届国际药用菌大会上的演讲节录《食药用菌》编辑部摘要概述药用菌的定义、品种数量和使用研究历史;从药用真菌学名的改变及来源,药用菌传统功能研究,药用菌化学组成和药理活性研究和药用菌栽培4个方面介绍药用菌研究现状;列举近年来我国食药用菌年产量、产值数据及各种菌物药产品说明产业发展迅速;指出在当前大健康产业时代,以中药学为本,西药学为用,研究药用真菌多糖的结构、活性及作用机理,并阐明活性机理,是实现药用菌的中药现代化和国际化,赢得全世界同行及适用人群的认知的基础。

关键词食用菌;地位作用;产业现状;设施工程;重点任务中图分类号:S646文献标识码:A文章编号:2095-0934(2019)06-357-061药用菌的定义药用菌的定义一直有争议,广义上讲,药用菌是一切用于制药的菌物;狭义上讲,药用菌是药用的大型真菌。

在卡尔·乌斯的三域系统(图1)中,真菌界与植物界、动物界等同隶属真核生物域,而黏菌由于具备“肉眼可见,手可采摘”的特征,我们认为其也应属于大型菌物的重要组成部分。

在种类多样性上,科学家估计,图1卡尔·乌斯(Carl Woese)在1977年提出的三域系统(细胞生命形式分类)全球植物数量约30万种,动物约1060万种,而真菌数量约植物的5倍,1991年Hawksworth认为150万种左右。

但从目前已描述的种类看,反差较大,植物、动物我们已知各为27万种和132万种,而菌类则知之较少,被描述的仅有12李玉院士为中国科学院理学硕士、日本筑波大学农学博士、中国工程院院士、俄罗斯科学院外籍院士,获国务院政府特殊津贴;为国际药用菌学会主席,中国菌物学会名誉理事长,中国食用菌协会名誉会长,吉林农业大学原校长、教授、博士生导师,食药用菌教育部工程研究中心首席科学家。

年第7期

黏菌,我死后你一

定要继续研究下

去!”那时候李玉

才得知,世界上已

发现超500种黏

菌,但没有一种是

中国人命名的,这

也是周宗璜一生

的遗憾。

李玉心

中坚定了继续研

究黏菌的信念:

“老师能在吉林做

研究,我也一定可

以!”1尺多长,在身上来回蹿,晚上都得点着蜡烛睡觉,怕被老鼠咬了耳朵。

”说起艰苦的往事,李玉云淡风轻。

“还有一次,在俄罗斯西伯利亚原始森林,我和学生们看得正高兴,忽然来了蚊子群把我的脸都叮肿了,回来上课学生们都不认识我了。

”在李玉的带领下,吉林农业大学建立了国内第一个菌物科学与工程本科专业,创立了菌类作物学。

依托科研成果,吉林农业大学建成了我国首个菌类种质资源库,收集并保存了世界范围内为民谋福的

2021年第。

■李雨新李玉是国际著名的菌物学家,吉林农业大学原校长、博士生导师,现任吉林农业大学菌物研究所所长、中国菌物学会理事长、中国食用菌协会副理事长、东北三省菇业协会及省食药用菌协会理事长、国务院学科评议组成员,省第十次党代会代表和省第八、九、十届人大代表,是世界上以中国人名字命名黏菌种名的第一人。

1978年,恢复高考和研究生招生制度以后,李玉成为第一批吉林农业大学硕士研究生,师从周宗璜教授,从此便醉心于菌物世界的研究。

当年轻的李玉得知世界已发现的5000多种黏菌中,竟没有一个是由中国人命名的,便义无返顾地放弃了令无数学子羡慕的出国留学等诸多人生机遇,几十年如一日,始终穿行于色彩斑斓的原始森林中,醉心于菌物世界的探索。

寒来暑往,他曾一路风尘地走上吉林农业大学校长的岗位,后又从校长的职位退隐,回归到科研教学第一线。

无论是在深山密林采集标本、给学生传道授业,还是日理万机处理行政事务,李玉始终没有间断过科学研究,没有忘记为人民服务的使命。

风雨人生路为家甘为黏菌献终身“只有生活的单调,没有思想的单调;只有寂寞的环境,没有寂寞的人。

”这句平淡如水的话语,诠释了李玉对黏菌事业奉献毕生精力的决心。

30多年来,李玉一直孜孜不倦地在这一领域探索,他采集标本的足迹遍及国内23个省、市、区的321个采集点,而且特别重视与国外同行通力合作,多次深入俄罗斯对异国菌物资源进行广泛调查研究。

在这样超负荷、无规律的“运转”中,看似红光满面的他,其实高血压、高血脂等毛病早已缠身,尤其血压一直高攀不下,难以忍受的时候他就悄悄住进医院,稍有好转他又悄悄出现在采集现场,谁也不知道发生过什么。

2004年,在俄罗斯西伯利亚的原始森林中,他和爱徒沉醉于“菌物世界”的遨游中,忘记了自己身处险境,被蚊虫袭击得体无完肤。

凭借这份坚毅和执着,多年来李玉搜集、保存的菌株和凭证标本达1.2万份;经过深入研究、鉴定与系统评价,报道了菌类1000余种,占已知种的近2/3,其中新菌种45个、我国新记录种106个,为近年国际上发表新种总数的1/3,近于世界已知种的1/17;利用DNA标记,在基因水平方面研究了黏菌分类单元的亲缘关系,揭示了黏菌和其他菌群的系统发育关系,奠定了真黏菌为异源多系类群的全新系统理论基础,开创了我国黏菌分子学研究的新领域,使我国的黏菌研究处于国际先进水平。

李玉作者:来源:《职业技术教育》2015年第03期李玉,男,1944年生,现为吉林农业大学菌物学教授、博士生导师,中国工程院院士、俄罗斯农业科学院外籍院士。

兼任吉林省职业教育教学指导委员会主任委员、双辽市职业中专专家顾问。

曾获“第六届高等学校教学名师”称号。

入选理由作为科学家,在他的身上,教育情怀与科学情怀一样的矢志不渝。

他推动县域职业教育深化产学研合作,造福当地百姓。

他推动省域职业教育注重内涵建设,做实做强。

人物印象李玉院士是世界上第一个为黏菌新种定名的中国人,也是我国第一个对黏菌属、科、目级进行系统分类的学者。

30余年,他致力于菌物科学与食用菌工程技术和产业化研究,建成了位居国内前沿水平的菌类种质资源库。

在食用菌领域,他带领团队筛选培育出39个品种,6个通过国审;创新改进了全日光栽培黑木耳等8项关键技术,改变了传统栽培模式;累计推广50多亿袋(菌包),创造直接经济效益近60亿元。

2014年,在吉林省工作的这名“大”学者与该省办在镇子里的一所“小”职校结缘——他正式受聘担任双辽市职业中专学校顾问,并欣然承诺,每年来校办公不少于4次,重点帮助学校做好4项工作:一是帮助学校规划农牧实训基地,建设现代绿色生态循环农业经济;二是为双辽把握食用菌产业的发展方向,使食用菌产业成为全市最大的农业特色产业、最大的富民产业、最大的劳动力转移产业;三是指导学校现代农艺专业的科研、师资力量的培养,加快专业建设及新产品的研发、新技术的推广;四是帮助学校在现代学徒制人才培养模式上进行深入探索。

不做则已,做即做好,对兼任学校顾问之职,李院士并不想让它成为一个空头衔。

在双辽职专的教学、科研、人才培养等方面,他将充分利用自身优势提供智力支撑,推动这所创办于1982年的国家重点校、示范校真正服务于“三农”,成为全国一流的县级职业技术教育中心。

2014年,李院士与职业教育的另一个缘分是,出任吉林省职业教育教学指导委员会主任委员。

三农聚焦SAN NONG JU JIAO食用菌是广西最具潜力的农业新兴产业□本刊记者 郎 昆 谢青夏访中国工程院院士李玉最近,中央人才工作协调小组院士专家咨询服务活动广西优势特色农业产业发展专题研讨会在南宁召开,本刊记者就广西食用菌产业的发展对中国工程院院士、吉林农业大学菌物研究所所长李玉教授进行了专访。

记者:李院士,您好!你认为目前广西农业最具特色和最具发展潜力的是哪个行业?李院士(下简称“李”):我想,作为广西壮族自治区整个农业,食用菌应该是最具潜力的一个发展方向,原来我不知道广西食用菌会有这么大的发展,后来在整理全国资料的时候,发现竟然有一个单项的全国冠军,就是双孢蘑菇的单项全国冠军在广西,从发展看,可能还会出现其他品种的冠军。

对食用菌产业,我是这样定位的,三句话:一个是实现农业废弃物资源化;二是推进循环经济发展;三是支撑国家食物安全的生力军。

记:为什么说发展食用菌产业可实现农业废弃物资源化?李:目前广西全区水稻产量是1400万吨,有1400万吨的稻秆可利用。

你们的桑蚕发展得很快,占全国的37%,废弃桑枝达到400万吨,还不包括甘蔗渣,甘蔗渣有更高的利用价值。

仅前两项就近2000万吨的废弃物。

怎么消化?很多地方是一火烧掉,全国这样的例子很多。

每年航空、高速公路因为秸秆的燃烧延误航班、造成交通事故的事件屡屡发生。

这么多的秸秆靠什么去消化?喂马一部分,喂牛一部分,还田一部分,但是毕竟没有进入到工业这个产业链条里面去。

我看过一个资料,全国真正作为工业原料的秸秆利用率不到0.4%,大部分就烧掉了。

还田是个好事,有很好的理论和实践基础。

包括作为饲料、作为沼气,或者发电,实际上都是不可取的办法,其热值、运输半径、储存等都是很麻烦的事情,是一种下下之策。

所以我一直强调的是秸秆等农业废弃物的利用要延长它的产业链。

首先应是拿来生产食用菌,之后再还田,再入池、再燃烧。

这样增加产业链条的一个增值环节。

全国7200万吨的秸秆,加上粪尿,有30亿吨的废弃物,这些东西如果拿来生产食用菌的话,就用其中的5%,每年就可以产1000万吨的干食用菌。

国食用菌产业发展新趋势国食用菌产业发展新趋势一、引言食用菌是一种可食用的菌类生物,包括蘑菇、金针菇、香菇、松茸等。

食用菌作为一种健康、营养丰富的食物,在全球范围内广泛消费。

我国是一个食用菌大国,拥有丰富的资源和悠久的食用菌种植历史,食用菌产业在我国农业产业中占据重要地位。

随着人们对于绿色、健康食品需求的增加,以及人口的增长和收入水平的提高,食用菌产业正迅速发展。

同时,科技进步和市场需求的不断演变也对食用菌产业提出了新的挑战和机遇。

为了把握住这些机遇,食用菌产业需要不断加强创新和转型升级,以适应市场的需求变化。

本文将从以下几个方面探讨我国食用菌产业的发展新趋势:市场需求增长、科技创新、绿色发展、加工和品牌建设、国际合作等。

二、市场需求增长随着人们生活水平的不断提高,饮食观念和消费习惯也发生了变化。

健康、营养和绿色成为了人们选择食品的重要考虑因素。

食用菌具有低脂肪、高纤维、高蛋白质、高维生素等特点,被认为是理想的健康食品之一。

因此,随着人们对健康食品的需求增加,食用菌产业也得到了迅速发展。

根据中国食用菌协会的统计数据,我国每年食用菌的产量以15%的速度增长。

其中,鲜食用菌的年产量已经超过百亿斤。

而且,由于国内外市场的需求不断增长,进口食用菌的规模也在不断扩大。

可以预见,在未来几年里,中国食用菌产业仍将保持快速增长的态势。

三、科技创新科技创新是食用菌产业发展的重要推动力。

通过科技创新,可以实现食用菌的高产、高效、高质量和高附加值生产,提高食用菌产业的竞争力。

近年来,生物技术、遗传工程和光照调控等新技术在菇类培养中得到了应用。

例如,利用生物技术可以通过基因工程改良菌种的品质和抗病能力。

光照调控技术可以调整光照等环境因子,促进菇类的生长。

同时,自动化设备的应用也有助于提高生产的效率和质量。

此外,互联网和物联网技术的应用也带来了食用菌产业的创新和变革。

通过互联网技术,可以实现食用菌种植的远程监测和管理,提高生产的效益。