2019考研指南:历年考研报录比统计表

- 格式:docx

- 大小:23.80 KB

- 文档页数:1

![2014~2020年中国考研报考人数、录取人数统计及考研培训市场规模预测[图]](https://uimg.taocdn.com/f6b8480f53d380eb6294dd88d0d233d4b14e3fbe.webp)

2014~2020年中国考研报考人数、录取人数统计及考研培训市场规模预测[图]2020年全国普通高校毕业人数持续增加,扩大了考研报名的生源基数;2020年全国普通高校毕业生人数为874万人。

2014年~2020年全国普通高校毕业生人数资料来源:教育部、智研咨询整理2016年9月,教育部将非全日制研究生考试纳入统考,研究生招生方式实际上仅剩下统考和推免两种形式。

2019年研究生招生人数为91.7万人,同比增长6.9%。

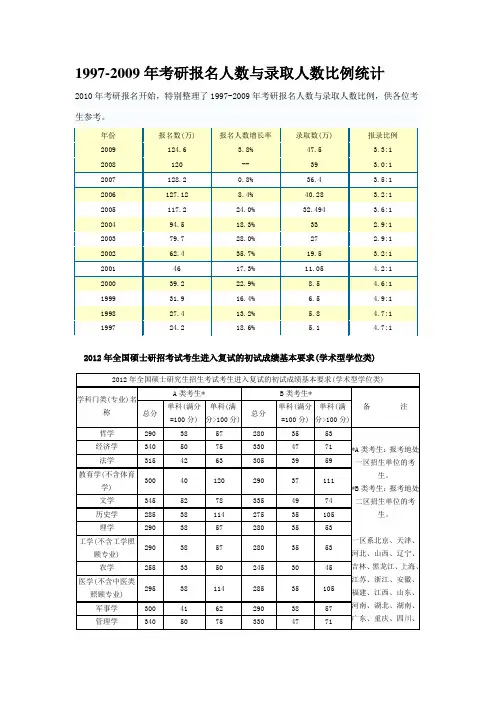

2015年~2018年中国研究生毕业数统计资料来源:国家统计局、智研咨询整理2015年~2020年中国研究生招生数走势资料来源:教育部、智研咨询整理2019年,国内研究生报录比为3.2倍,同比增加0.4倍。

2020年,即使扩招,预计报录比为3.1倍,也处于历史高位。

主要原因是研究生考试报名人数增速远高于招生增速。

2015年~2020年国内研究生报录比资料来源;公开资料整理2020 年全国硕士研究生招生考试于 12 月 21 日正式开始,本次考研报名人数达到 341 万人,较 2019 年的290 万人同比增加 17.6%,连续 4 年保持两位数增长,较 2016 年的 177 万人几乎翻倍。

2014年~2020年中国考研报名人数走势资料来源:公开资料整理随着就业压力加大、往届生考研比例增加,预计考研教育需求方消费水平会有所提升。

假设:国内研究生报名人数年均复合增速为11.4%;随着考试难度增加,考研培训需求递增,参培率逐年增加 1%;人均考研培训费用年均复合增速为 3%。

预计2025 年,国内考研培训市场规模为 119 亿元。

2020年~2025年国内考研报名人数预测资料来源;公开资料整理2020年~2025年国内考研参培率预测资料来源;公开资料整理2020年~2025年国内考研培训市场规模预测资料来源;公开资料整理。

从19年报考数据看,这些院校是考研重灾区!01这些院校是报考重灾区1、北京地区据北京教育考试院公布的信息,2019年全国报考北京招生单位的考生共有38万余人,较2018年增加了5万余人,增幅达到18.7%,也突破了历史新高。

其中,应届研考生18.9万人,约占49.3%,非应届研考生19.4万人,约占50.7%。

在报考北京招生单位的考生中,有16.1万人报考学术型专业,约占42%;22.2万人报考专业学位,约占58%。

从就读方式来看,32.8万人报考全日制硕士研究生,约占86.6%;5.5万人报考非全日制硕士研究生,约占14.4%。

考生最青睐的十大专业分别是:工商管理、法律硕士(非法学)、金融、会计、公共管理、计算机技术、法律硕士(法学)、工程管理、广播电视和新闻与传播。

从报考专业分布上看,工商管理专业报考人数居首,为2.54万人,随后为法律硕士(非法学)专业的1.58万人和金融专业的1.33万人。

从考生报考志愿分布看,报考北京大学、中国人民大学、中国科学院大学、清华大学、中国传媒大学、中央财经大学等16个招生单位的人数均超过1万人。

2、复旦大学2019年度,复旦大学硕士研究生考生人数继续增加,接近2.8万人,其中来自上海市的高校应届本科毕业生和社会考生近8000人在复旦大学考点参加初试。

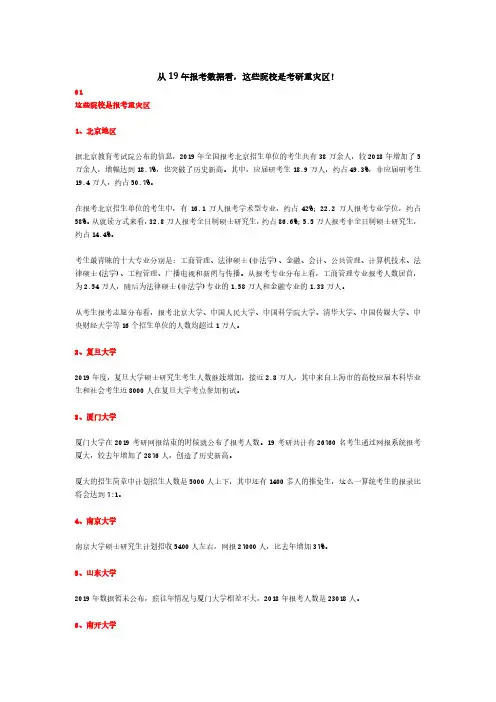

3、厦门大学厦门大学在2019考研网报结束的时候就公布了报考人数。

19考研共计有26760名考生通过网报系统报考厦大,较去年增加了2876人,创造了历史新高。

厦大的招生简章中计划招生人数是5000人上下,其中还有1400多人的推免生,这么一算统考生的报录比将会达到7:1。

4、南京大学南京大学硕士研究生计划招收5400人左右,网报27000人,比去年增加37%。

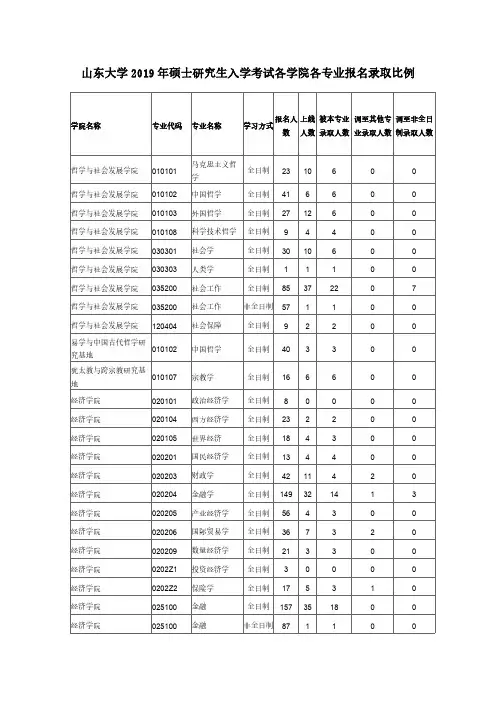

5、山东大学2019年数据暂未公布,照往年情况与厦门大学相差不大,2018年报考人数是23018人。

6、南开大学2019年全国硕士研究生招生考试19157人正式确认报考南开大学,较上年度增长18.6%,再创历史新高。

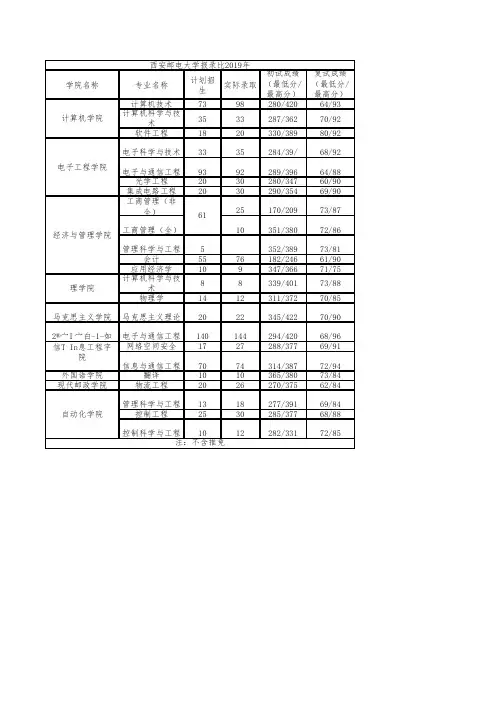

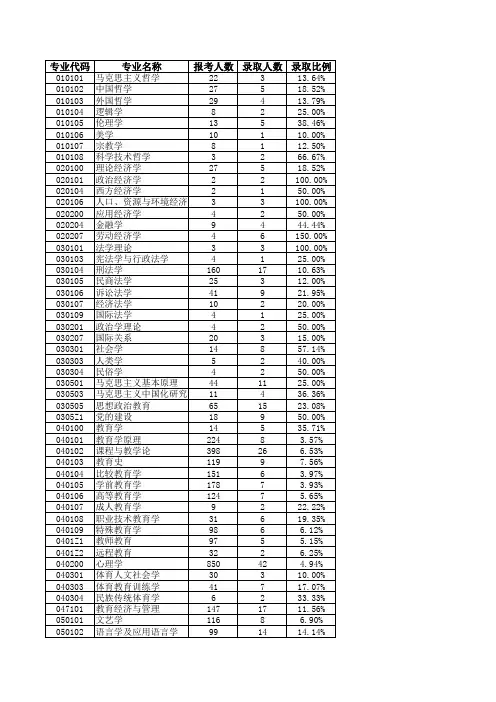

1997-2009年考研报名人数与录取人数比例统计2012年全国硕士研招考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术型学位类)2012年全国硕士研招考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)2011年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术型)学科门类(专业)名称A 类考生*B 类考生*C 类考生*备 注总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 哲学 295↑ 40↑ 60↑ 285↑ 38↑ 57↑ 275↑ 35↑ 53↑*A 类考生:报考地处一区招生单位的考生。

*B 类考生:报考地处二区招生单位的考生。

*C 类考生:报考地处三区招生单位的考生。

一区系北京、天津、上海、江苏、经济学 350↑ 55↑ 83↑ 340↑ 53↑ 80↑ 330↑ 50↑ 75↑法学 325↑ 45↑ 68↑ 315↑ 43↑ 65↑ 305↑ 40↑ 60↑ 教育学(不含体育学) 305↓ 40↓ 120↓ 295↓ 38 114 285↓ 35 105 文学(不含艺术学) 355↑ 55↑ 83↑ 345↑ 53↑ 80↑ 335↑ 50↑ 75↑ 历史学 295↑ 40↑ 120↑ 285↑ 38↑ 114↑ 275↑ 35↑ 105↑ 理学 295↑ 40↑ 60↑ 285↑ 38↑ 57↑ 275↑ 35↑ 53↑ 工学(不含照顾300↑ 40↑ 60↑ 290↑ 38↑ 57↑ 280↑ 35↑ 53↑专业)浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市); 二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市);三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。

*工学照顾专业(一级学科):力学、冶金工程、动力工程及工程热物理、水利工程、地质资源与地质工程、矿业工程、船舶与海洋工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、核科学与技术、农业工程。

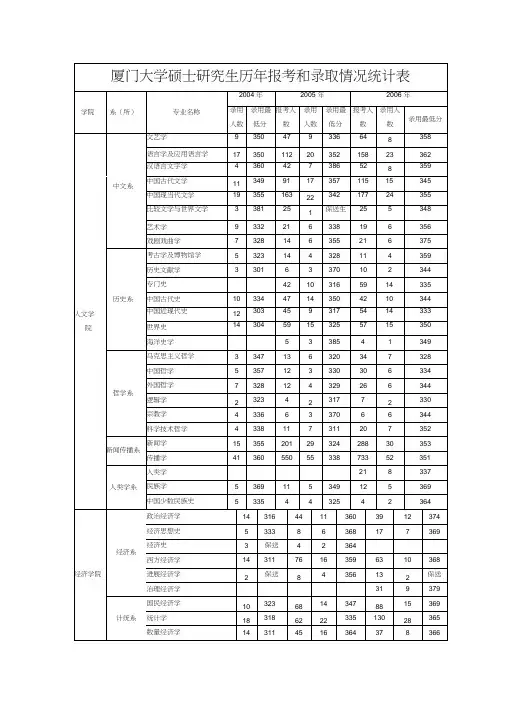

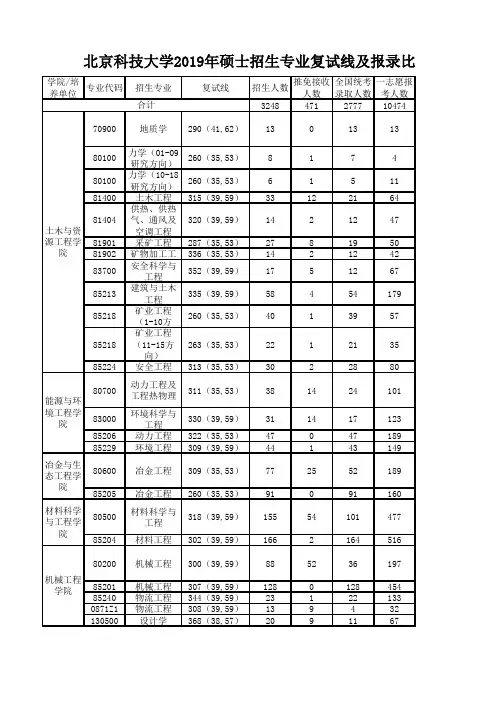

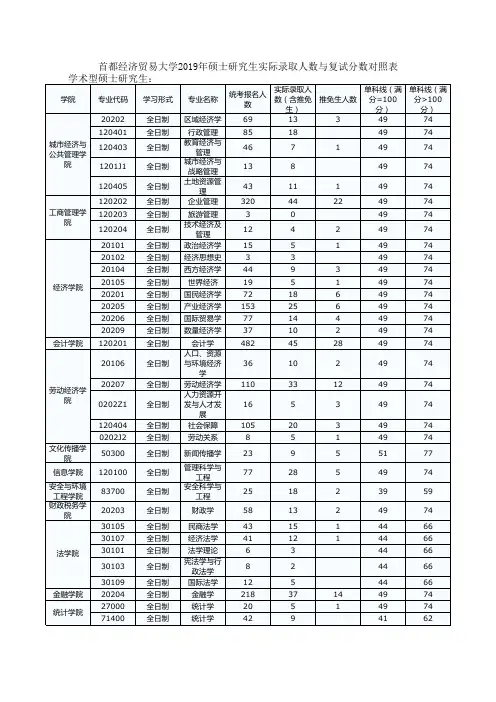

学院/培养单位专业代码招生专业复试线招生人数推免接收人数全国统考录取人数一志愿报考人数324847127771047470900地质学290(41,62)1301313 80100力学(01-09研究方向)260(35,53)8174 80100力学(10-18研究方向)260(35,53)6151181400土木工程315(39,59)33122164 81404供热、供热气、通风及空调工程320(39,59)1421247 81901采矿工程287(35,53)2781950 81902矿物加工工336(35,53)1421242 83700安全科学与工程352(39,59)1751267 85213建筑与土木工程335(39,59)58454179 85218矿业工程(1-10方260(35,53)4013957 85218矿业工程(11-15方向)263(35,53)2212135 85224安全工程313(35,53)3022880 80700动力工程及工程热物理311(35,53)381424101 83000环境科学与工程330(39,59)311417123 85206动力工程322(35,53)47047189 85229环境工程309(39,59)44143149 80600冶金工程309(35,53)772552189 85205冶金工程260(35,53)91091160 80500材料科学与工程318(39,59)155******** 85204材料工程302(39,59)1662164516 80200机械工程300(39,59)88523619785201机械工程307(39,59)1280128454 85240物流工程344(39,59)23122133 0871Z1物流工程308(39,59)139432 130500设计学368(38,57)2091167材料科学与工程学院机械工程学院北京科技大学2019年硕士招生专业复试线及报录比合计土木与资源工程学院能源与环境工程学院冶金与生态工程学院80400仪器科学与技术282(39,59)141132981100控制科学与工程314(39,59)57223521985203仪器仪表工271(39,59)163131985210控制工程296(39,59)96177934485210控制工程(非全日296(39,59)808881000信息与通信工程328(39,59)42103217681200计算机科学与技术340(39,59)60303037285208电子与通信工程318(39,59)5315222685211计算机技术361(39,59)74205461670100数学336(41,62)4734419070200物理学290(41,62)5005013971400统计学346(41,62)7521680102固体力学260(35,53)8081785212软件工程(非全日270(39,59)330331570300化学329(41,62)5894927171000生物学290(41,62)291287881700化学工程与技术337(39,59)6062685216化学工程271(39,59)230235585238生物工程270(39,59)140141720204金融学365(49,74)177108420205产业经济学354(49,74)12486120206国际贸易学347(49,74)105539120100管理科学与工程360(49,74)281414151120201会计学359(49,74)156967120202企业管理356(49,74)271314212120204技术经济及管理363(49,74)147767125100工商管理170(42,84)87087418125100工商管理(非全日170(42,84)185018559730100法学327(44,66)190196430301社会学354(44,66)10193035101法律(非法学)323(44,66)22715236化学与生物工程学院东凌经济管理学院自动化学院计算机与通信工程学院数理学院35101法律(非法学)(非全日制)323(44,66)140143535102法律(法320(44,66)2302320235102法律(法学)(非全320(44,66)140141935200社会工作337(44,66)2341910135200社会工作(非全日337(44,66)2302321120400公共管理(1-6方向)345(49,74)14311146120400公共管理(7-9方向)345(49,74)6068125200公共管理170(42,84)1501517125200公共管理(非全日170(42,84)7107111810108科学技术哲学295(42,90)4041330500马克思主义理论320(44,90)363338450200外国语言文学355(51,77)2271510455100翻译(英355(51,77)3012916555100翻译(英语)(非全355(51,77)150151055100翻译(日355(51,77)152132355100翻译(日语)(非全355(51,77)505480200机械工程270(39,59)523080500材料科学与工程308(39,59)100103481100控制科学与工程270(39,59)202181200计算机科学与技术270(39,59)101181400土木工程270(39,59)20285201机械工程280(39,59)303385204材料工程271(39,59)150152285210控制工程270(39,59)202285211计算机技术333(39,59)404285213建筑与土木工程297(39,59)505880500材料科学与工程300(45,76)5985113385204材料工程270(39,59)290294280200机械工程270(39,59)5145国家材料服役安全科学中心新金属材料国家重点实验室文法学院马克思主义学院外国语学院80400仪器科学与技术270(39,59)202080500材料科学与工程270(39,59)8081080600冶金工程-110081100控制科学与工程270(39,59)303485201机械工程270(39,59)150151885203仪器仪表工270(39,59)303085204材料工程270(39,59)16016085205冶金工程260(35,53)2024085210控制工程270(39,59)7071480200机械工程270(39,59)202080400仪器科学与技术270(39,59)101080500材料科学与工程270(39,59)182164080600冶金工程260(35,53)808581200计算机科学与技术-110085201机械工程270(39,59)303585203仪器仪表工270(39,59)101085204材料工程270(39,59)260265485205冶金工程260(35,53)14014785211计算机技术270(39,59)51450871Z1物流工程270(39,59)211080600冶金工程260(35,53)336277185205冶金工程260(35,53)390393680500材料科学与工程314(39,59)93217223485204材料工程288(39,59)9409425487000科学技术史310(39,79)140144565100文物与博物325(44,132)2112014新材料技术研究院科技史与文化遗产研究院工程技术研究院钢铁共性技术协同创新中心钢铁冶金新技术国家重点实验室比报录比3.77:11:010.57:12.2:13.05:13.92:12.63:13.5:15.58:13.31:11.46:11.67:12.86:14.21:17.24:14.02:13.47:13.63:11.76:14.73:13.15:15.47:13.55:16.05:18:016.09:16.26:1 1.46:1 4.35:1 1:015.5:112.4:1 4.35:1 11.4:1 4.32:1 2.78:1 8:01 2.12:1 0.45:15.53:1 2.79:1 4.33:1 2.39:1 1.21:1 8.4:1 7.62:1 7.8:1 10.8:1 7.44:1 15.1:1 9.57:1 4.80:1 3.23:13.37:1 3.33:1 15.7:18.78:1 1.36:1 5.32:1 0.91:1 13.3:1 1.33:1 1.13:1 1.66:13.25:12.55:16.93:1 5.69:10.67:11.77:1 0.8:1-3.4:1 0.5:1 1:01-1:01 1.47:1 1:010.5:11.6:12.61:1 1.45:1 1.25:1-1.25:1-1.33:1 1.2:1--20:01 2:01--2.5:1 0.62:1-1.67:1-2.08:10.5:11.25:1-2.63:1 0.92:1 3.25:12.70:13.21:1 0.7:1。

全国历年研究生录取人数

标题:全国历年研究生录取人数

正文:

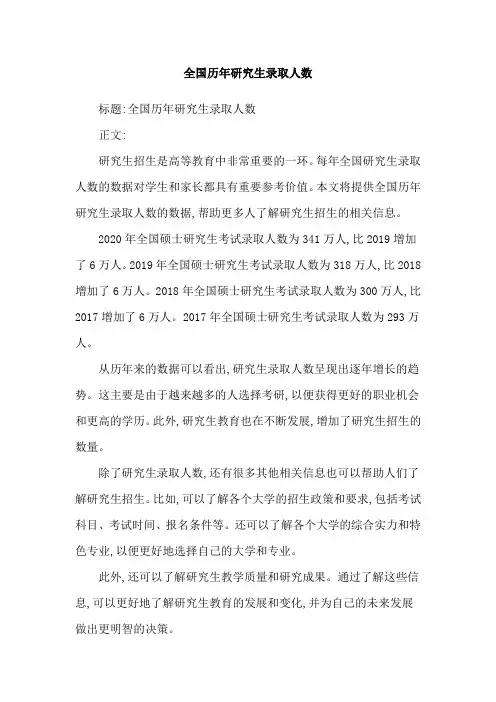

研究生招生是高等教育中非常重要的一环。

每年全国研究生录取人数的数据对学生和家长都具有重要参考价值。

本文将提供全国历年研究生录取人数的数据,帮助更多人了解研究生招生的相关信息。

2020年全国硕士研究生考试录取人数为341万人,比2019增加了6万人。

2019年全国硕士研究生考试录取人数为318万人,比2018增加了6万人。

2018年全国硕士研究生考试录取人数为300万人,比2017增加了6万人。

2017年全国硕士研究生考试录取人数为293万人。

从历年来的数据可以看出,研究生录取人数呈现出逐年增长的趋势。

这主要是由于越来越多的人选择考研,以便获得更好的职业机会和更高的学历。

此外,研究生教育也在不断发展,增加了研究生招生的数量。

除了研究生录取人数,还有很多其他相关信息也可以帮助人们了解研究生招生。

比如,可以了解各个大学的招生政策和要求,包括考试科目、考试时间、报名条件等。

还可以了解各个大学的综合实力和特色专业,以便更好地选择自己的大学和专业。

此外,还可以了解研究生教学质量和研究成果。

通过了解这些信息,可以更好地了解研究生教育的发展和变化,并为自己的未来发展做出更明智的决策。

全国历年研究生录取人数的数据对学生和家长都具有重要参考价值。

如果想了解更多相关信息,可以咨询学校或大学招生办公室,或者搜索相关的学术论文和新闻报道。

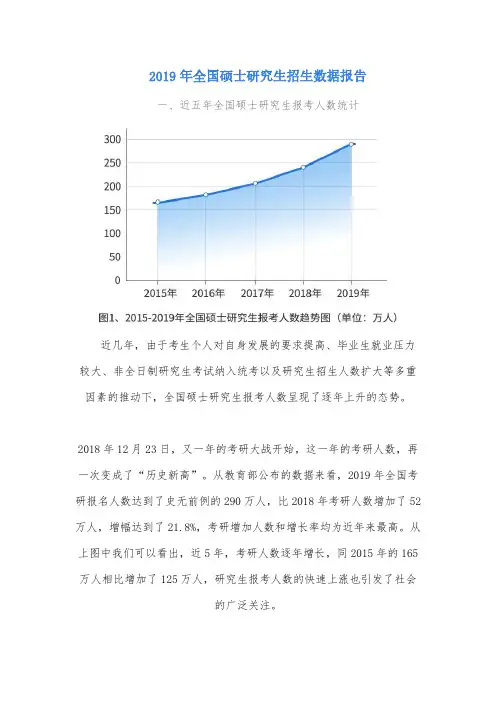

2019年全国硕士研究生招生数据报告一、近五年全国硕士研究生报考人数统计近几年,由于考生个人对自身发展的要求提高、毕业生就业压力较大、非全日制研究生考试纳入统考以及研究生招生人数扩大等多重因素的推动下,全国硕士研究生报考人数呈现了逐年上升的态势。

2018年12月23日,又一年的考研大战开始,这一年的考研人数,再一次变成了“历史新高”。

从教育部公布的数据来看,2019年全国考研报名人数达到了史无前例的290万人,比2018年考研人数增加了52万人,增幅达到了21.8%,考研增加人数和增长率均为近年来最高。

从上图中我们可以看出,近5年,考研人数逐年增长,同2015年的165万人相比增加了125万人,研究生报考人数的快速上涨也引发了社会的广泛关注。

据统计显示,2019届全国普通高校毕业生预计达834万人,也就是说,他们中的三成人以上都面临着考研的选择。

尽管每年的招生计划并没有减少,但是对考生来说,竞争压力还是一年大似一年。

二、近五年多个省市考研人数翻番江苏省一直是考研大省,从2015年的10.4万人到2019年的21.2万人,5年间,考研人数翻了一番还多。

同样考研人数近几年翻番的还有四川省、广东省、福建省等多个省份。

三、专业学位硕士的报考人数赶超学术型硕士由于社会各界对专业学位硕士的认可度提高,报考专业学位硕士考生的比例超过了学术型硕士。

下面,以湖北省和河北省为例:从上面两张图片中我们可以看到,2015年两省专业学位硕士报考人数与学术型硕士相比略少一些,2016年基本持平,从2017年到2019年,专业学位硕士的报考人数已经超过了学术型硕士。

专硕报考人数超过学硕,这说明了什么?第一,专业学位硕士越来越受到社会的认可专业学位硕士是偏向应用型的学科,是培养具有良好职业素养的高层次应用型专门人才。

专业领域对高级专门人才的需求越来越强烈,如法律硕士、会计硕士等受到广大考生的青睐。

很多用人单位对专业学位硕士含金量的质疑也随其发展而逐渐减少,社会认可度不断提升。

全国历年研究生录取人数统计全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:近年来,随着社会发展和人才需求的增加,研究生教育越来越受到重视。

而研究生招生人数也在逐年增加,成为教育界和社会关注的热点话题之一。

本文将对全国历年研究生录取人数进行统计分析,探讨其发展态势和影响因素。

我们来看一下全国研究生录取人数的整体趋势。

根据教育部发布的数据显示,从2010年到2020年,全国研究生录取人数呈现逐年增加的趋势。

特别是在近几年,随着国家对高等教育的加大投入和政策扶持,研究生招生规模不断扩大,录取人数也在持续攀升。

2018年,全国研究生录取人数突破百万大关,创历史新高,这标志着我国研究生教育发展进入了一个新阶段。

研究生录取人数的增加不仅反映了学生对高等教育的强烈需求,也与政策导向和社会发展需求密不可分。

一方面,随着科技发展和经济结构调整,我国对高层次人才的需求越来越迫切,这需要更多的研究生来进行科学研究和技术创新。

政府出台了一系列扶持研究生教育的政策和措施,比如增加研究生奖学金、加大科研经费支持等,这也为研究生录取人数的增加提供了保障。

研究生录取人数的增加对于高等教育质量和研究水平的提升具有积极作用。

随着研究生数量的增加,研究生院校和教师队伍的建设也在不断完善,研究生招生标准和管理制度也在逐步规范。

这有利于培养更多高素质的研究生,促进科研成果的转化和应用,提高我国整体的科技创新能力。

要实现研究生录取人数的持续增长和高效发展,还需要加强政策引导、优化资源配置、提升学校管理水平等方面的工作。

制定更加灵活和包容的研究生政策,加大对研究生教育的投入和支持,完善研究生培养机制和评价体系,建立健全研究生质量监控和评估体系等。

只有通过全社会共同努力,才能够实现我国研究生教育的持续健康发展,为国家的长远发展注入源源不断的人才动力。

全国历年研究生录取人数的统计数据反映了我国高等教育发展的巨大成就和潜力,也展示了我国研究生教育体系的不断完善和提升。

考研报录比怎么计算-考研报录比怎么查询考研报录比=报考人数/录取人数。

报录比是报考人数与录取人数的比值。

通过报录比,可以了解到对应院校的报考人数、拟录取人数与实际录取人数之间的比例。

如果想具体了解考研报录比怎么计算,那无妨接着往下看吧!考研报录比=报考人数/录取人数。

报录比是指:录取人数与报名人数的比值。

就是报名人数中录取人数所占的比值。

报录比大于一是报的人比录取的人少。

报录比小于一是报的人比录取的多。

报录比是什么意思呢?比如,考研报录比5:1,指的是五个人报名只录取一人。

报录比代表着什么?①如果报录比1,说明报考的人数比录取的人数多。

②如果报录比1,说明报考的人数比录取的人数少。

报录比也分不同阶段:①考前阶段,考试前的报录比是指报考的人数和拟录取人数的比例,因此报录比可以小于1;②考后阶段,考试后的报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。

2考研报录比怎么查询考研报录比是一个院校报考人数与录取人数的比值。

通过报录比,可以了解到对应院校的报考人数与录取人数之间的比例。

报录比小于1说明报考人数与录取人数少;报录比大于1说明报考人数比录取人数多。

报录比具有很大的参照价值,考生在报考前,一定要了解该院校或单位往年的报录比,然后结合自身实际能力,决定是否选择报考此院校或单位。

报录比查询渠道:1、学校网站:一般在研究生院或研究生招生网,在通知公告、报考指南、往年数据等版块查找。

2、未直接公布:从网站往年公布的复试信息及拟录取名单、调剂着手。

这些信息中可能包涵录取人数和报考人数的数据。

3、联系学校:联系学院老师或专业招生负责人等。

4、网络渠道:从微信公众号等网络渠道搜索是否有报考院校报录比相关信息。

5、咨询学长学姐等。

3考研报录比高好还是低好报录比低好。

所谓报录比就是报考人数和录取人数之比,报录比越低,竞争越小,考上的概率更大。

如果报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。

同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。