重性精神病患者管理一览表

- 格式:docx

- 大小:15.71 KB

- 文档页数:2

重性精神病管理规范重性精神病是一类严重影响患者身心健康和社会功能的精神疾病,如精神分裂症、双相情感障碍、偏执性精神障碍等。

这些疾病不仅给患者本人带来极大的痛苦,也给家庭和社会带来沉重的负担。

因此,加强重性精神病的管理,对于保障患者的权益,促进社会的和谐稳定具有重要意义。

一、重性精神病管理的目标重性精神病管理的主要目标是预防和减少重性精神病患者的肇事肇祸行为,提高患者的治疗依从性和康复效果,促进患者回归社会。

具体包括以下几个方面:1、早期发现和诊断:通过建立健全的监测网络,及时发现疑似重性精神病患者,并进行准确的诊断和评估。

2、规范治疗:为患者提供科学、合理、有效的治疗方案,包括药物治疗、心理治疗、康复治疗等,确保患者得到及时、充分的治疗。

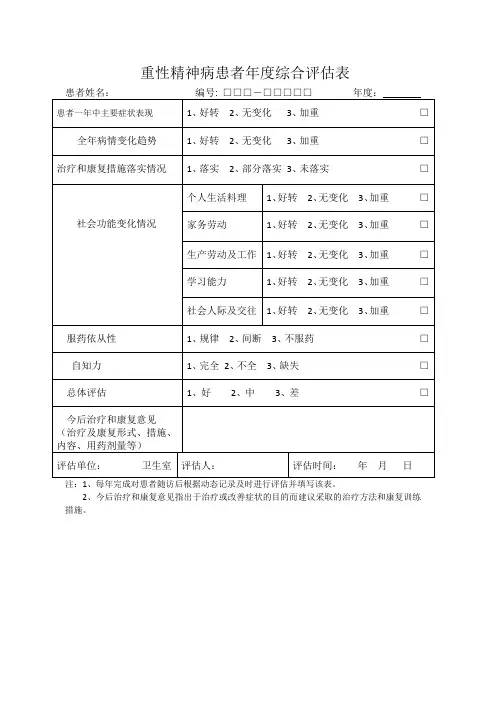

3、病情监测和评估:定期对患者的病情进行监测和评估,及时调整治疗方案,确保患者的病情得到有效控制。

4、康复指导:为患者提供康复指导和支持,帮助患者恢复社会功能,提高生活质量。

5、应急处置:建立应急处置机制,对突发的重性精神病患者肇事肇祸事件进行及时、有效的处置,保障公众的生命财产安全。

二、重性精神病管理的对象重性精神病管理的对象主要包括以下几类人群:1、已经明确诊断为重性精神病的患者。

2、疑似重性精神病患者,需要进一步诊断和评估。

3、有肇事肇祸倾向的重性精神病患者。

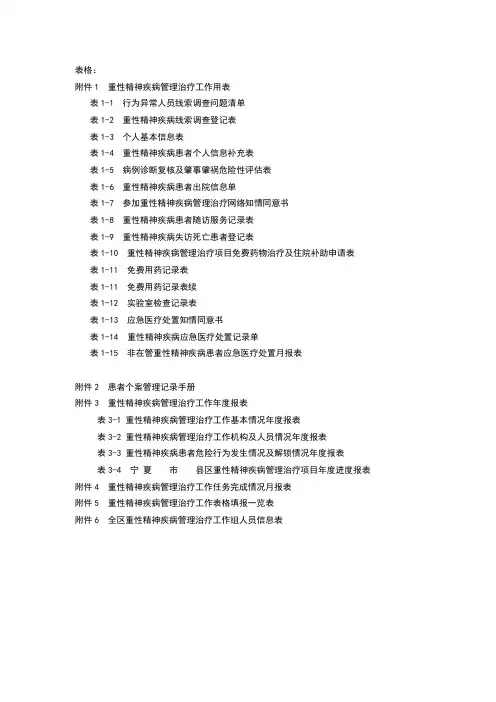

三、重性精神病管理的流程1、发现和报告各级医疗机构在诊疗过程中,发现疑似重性精神病患者,应当及时填写《重性精神疾病线索调查登记表》,并向所在地的精神卫生防治机构报告。

社区卫生服务中心、乡镇卫生院等基层医疗卫生机构在日常工作中,发现疑似重性精神病患者,应当及时向上级医疗机构或精神卫生防治机构报告。

公安机关在执法过程中,发现有肇事肇祸倾向的重性精神病患者,应当及时通知所在地的精神卫生防治机构。

2、诊断和评估精神卫生防治机构接到报告后,应当及时组织精神科医生对疑似重性精神病患者进行诊断和评估。

诊断和评估应当依据《中国精神障碍分类与诊断标准》(CCMD-3)等相关标准进行,确保诊断的准确性和科学性。

重性精神病人管理制度一、切实加强重性精神疾病患者管理工作的领导按照《重性精神疾病管理治疗工作规范》和《国家基本公共卫生服务规范-重性精神疾病患者管理规范》的要求,通过家属自报、社区报告、精神病收治医院和精神疾病司法鉴定机构反馈等渠道,掌握本镇重性精神疾病的线索,采取分片包干、进村入户的方式,逐一排查确认后,建立重性精神疾病患者健康档案。

三、做好重性精神疾病患者的访视评估工作严格按照《重性精神疾病观者管理服务规范》的要求,做好重性精神病患者的随访工作。

精神卫生服务人员应定期与患者接触,了解患者近期情况,特别是患者的生活自理能力、疾病状况、药物治疗情况、药物副反应,并及时进行患者危险行为评估。

对危险行为级别较高者,应迅速按照服务流程逐级处理,同时加强防范。

四、加强重性精神疾病患者的治疗管理对已确诊为重性疾病疾病的患者,特别是有危险行为的患者,协助民政部门送往精神卫生机构住院治疗;对处于稳定期的重性精神疾病患者,应制定院外康复计划,由卫生院定期随访。

重性精神疾病排查工作制度:排查人员在接受培训的基础上,必须掌握摸底调查的目的、任务、要求、疾病的识别与确定、统计报告方法等。

1、发现线索通过家属自报、社区报告、精神病收治医院和精神疾病司法鉴定机构反馈等渠道,掌握本镇重性精神疾病的线索。

2、确定病例对于已掌握的线索,调查者必须登门与患者接触,用精神病诊断学的方法进行确诊登记建档。

同时,加强精神卫生机构与社区精防康复机构的联系,建立转诊制度。

3、建立重性精神病患者健康档案,排查摸清社区重性精神病患者底数,进行危险性评估,开展分级随访管理,并将病患者信息及时向社区管理部门通报。

对摸排出的重性精神病人,积极协同相关部门动员、督促送医治疗。

精神病随访工作制度:1、Ⅰ类病人每月访视一次,Ⅱ类病人每季度访视一次,Ⅲ类病人每半年访视一次,Ⅳ类病人每年访视一次,记录要规范。

2、每季度开一次精神病防治工作例会;每季度出一期精神卫生宣传板报。

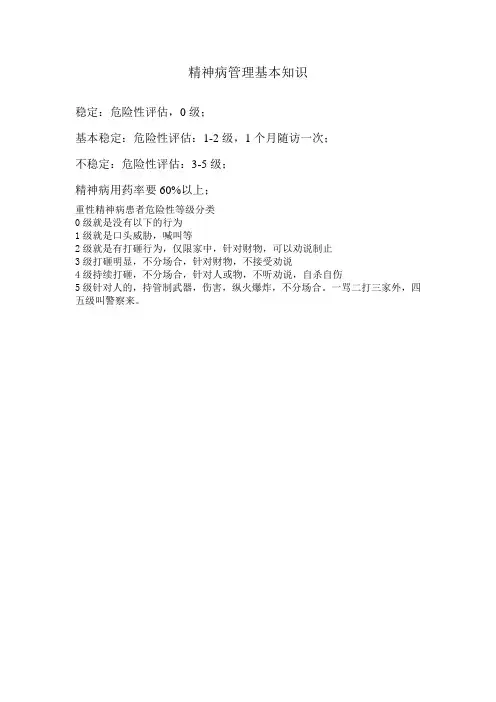

精神病管理基本知识

稳定:危险性评估,0级;

基本稳定:危险性评估:1-2级,1个月随访一次;

不稳定:危险性评估:3-5级;

精神病用药率要60%以上;

重性精神病患者危险性等级分类

0级就是没有以下的行为

1级就是口头威胁,喊叫等

2级就是有打砸行为,仅限家中,针对财物,可以劝说制止

3级打砸明显,不分场合,针对财物,不接受劝说

4级持续打砸,不分场合,针对人或物,不听劝说,自杀自伤

5级针对人的,持管制武器,伤害,纵火爆炸,不分场合。

一骂二打三家外,四五级叫警察来。

.

精神科三防病人护理管理制度

1、三防病人(防消极、防外跑、防冲动)在一览表做好标记。

2、工作人员熟记三防病人床号、姓名、病情和面貌特征。

3、严重消极病人、明显伤人毁物行为病人和有出走企图或行为的病人,应安排在重管病室内,24h重点监护。

4、对有严重自伤、自杀行为的病人根据医嘱予以约束保护,必要时可请家属24小时陪护。

5、对有暴力行为的病人,工作人员不可将自己单独与病人同置一室,须有2人以上协同工作,以免受到伤害。

6、做好床边交接班,加强观察,严格落实巡视制度。

7、每日进行常规安全检查,如外出返回时应再作安全检查。

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

精品。

精品文档

.

精神科三防病人护理管理制度

1、三防病人(防消极、防外跑、防冲动)在一览表做好标记。

2、工作人员熟记三防病人床号、姓名、病情和面貌特征。

3、严重消极病人、明显伤人毁物行为病人和有出走企图或行为的病人,应安排在重管

病室内,24h重点监护。

4、对有严重自伤、自杀行为的病人根据医嘱予以约束保护,必要时可请家属24小时陪护。

5、对有暴力行为的病人,工作人员不可将自己单独与病人同置一室,须有2人以上协同工作,以免受到伤害。

6、做好床边交接班,加强观察,严格落实巡视制度。

7、每日进行常规安全检查,如外出返回时应再作安全检查。

重性精神疾病管理制度1.成立本辖区重性精神疾病卫生工作领导小组,建立精神卫生三级管理网络(街道、居委会、监护人),制定工作计划,定期召开例会。

2.开展重性精神疾病流行病学调查,准确掌握精神病人基本情况,实行动态管理,及时准确将相关报表上报。

3.开展重点人群的心理卫生咨询、心理行为干预、精神疾病预防等服务,早期发现精神疾患病人。

4.开展对慢性或服用维持剂量药物的精神病人诊治,对新发现或疑似病人应及时转诊至上级专业机构确诊。

5.建立随访制度。

定期走访居委会,按疾病分期随访精神病人,及时掌握病情变化、治疗情况、去向,填写随访记录,进行康复治疗指导。

6.指导监护人督促病人按时服药.观察可能出现的药物副反应和精神症状,动员病人参加社区的康复活动。

7.病人就诊或医务人员到病人家中诊疗时,应有家属或监护人陪同。

8.做好重性精神病人的管理,防止肇事肇祸事件的发生。

9.对“三无”精神病人登记造册并上报;对生活困难、符合免费服药治疗标准的患者,帮助申请享受、发放免费药物治疗。

重性精神疾病排查工作制度排查人员在接受培训的基础上,必须掌握摸底调查的目的、任务、要求、疾病的识别与确定、统计报告方法等。

1、发现线索通过家属自报、社区报告、精神病收治医院和精神疾病司法鉴定机构反馈等渠道,掌握本镇重性精神疾病的线索。

2、确定病例对于已掌握的线索,调查者必须登门与患者接触,用精神病诊断学的方法进行确诊登记建档。

同时,加强精神卫生机构与社区精防康复机构的联系,建立转诊制度。

3、建立重性精神病患者健康档案,排查摸清社区重性精神病患者底数,进行危险性评估,开展分级随访管理,并将病患者信息及时向社区管理部门通报。

对摸排出的重性精神病人,积极协同相关部门动员、督促送医治疗。

精神病随访工作制度1、Ⅰ类病人每月访视一次,Ⅱ类病人每季度访视一次,Ⅲ类病人每半年访视一次,Ⅳ类病人每年访视一次,记录要规范。

2、每季度开一次精神病防治工作例会;每季度出一期精神卫生宣传板报。