古代汉语一常识

- 格式:pdf

- 大小:377.60 KB

- 文档页数:8

古代的历法1、年和岁2、月3、晦、朔、望、胐、弦4、日、时、刻、分、秒5、四时、节、候6、盈缩、定朔定气、闰月、岁差干支纪历十个天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十二地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥依次相配,以六十为一周期。

干支纪历分纪年和纪日。

古代的官职1、官吏的选拔制度夏、商到西周:世卿世禄制。

到春秋战国时期:荐举、养士、对策或献策、军功入仕(“任人惟贤,因功受禄”)察举又叫荐举,是自下而上考察和推荐人才为官的制度,是汉代选官的一种主要做法。

任子制度是指勋臣子弟依靠父兄的官秩和功劳而被保任为官。

东汉后期:察举曹魏初期:“九品中正制”(“唯才是举”)隋代到清末:科举制2、中央官制秦代:三公:丞相、太尉、御史大夫九卿:奉常、郎中令、卫尉、太仆、宗正、少府;廷尉、典客、治粟内史;中尉将做少府,大夫,郎。

汉代:三公:大司徒、大司马、大司空九卿:太常、光禄勋、中大夫令、太仆、宗正、少府;大理、大行令(大鸿胪)、大农令(大司农);执金吾,大匠,大夫,郎;侍中、左右曹、诸史、散骑、常侍、给事中。

3、地方官制秦代:郡(郡守、尉、监御史)县(县令或县长)制汉代:郡(太守、督邮)、国(相);州或部(刺史/牧、司隶校尉)隋代:废郡,只存州县两级唐代:州(刺史)/郡(太守)、县;道(黜陟使)、镇(节度使)宋代:州(知州)县(知县);路(转运使)元代:行中书省;县(县尹)明:承宣布政使司(布政使)县(知县);巡抚、总督清:省、道、府(知府)、州(知州)、县(知县)4、品阶勋爵品:古代把职事官分为若干等级,称为“品”阶:古代给只有虚职的官员分的等级勋:古代酬赏军攻的称号,亦分等级爵:是古代皇帝对贵戚功臣的封赐(十八)古书的注解一、古注概述古代人对书中的字词句段和篇章的解释,叫古书的注释。

主要可以分为传、笺、章句、集解、疏五类。

1、传:解说经文字词、阐明其大义的注解。

古人把儒家的重要文献叫做“经”,把解释经书的著作叫做“传”。

古代汉语常识(一)(一)怎样查字典辞书一、查检字音和字义汉语字典排列汉字的方式有三种:1、按音序排列(音序法)⑴汉字拼音。

现在通行的是按照汉语拼音字母次序排列。

⑵注意字母。

1958年,汉语拼音方案公布之前,有的字典按照注意字母的顺序排列。

⑶平上去入、一百零六韵。

在古代,也按平上去入四声、一百零六韵(平水韵)排列的。

2、按部首和笔画排列这就是所谓的部首检字法,把同一部首的字归为一类,部首的先后以笔画的多少而定,同部首的字也以笔画为序。

例如,“口”部是三画,排在“木”部(四画)之前;同在“口”部,“吹”字四画(部首笔画不算),排在“味”字五画之前。

第一部用部首检字法的字典是《说文解字》。

3、按号码排列(注意繁简字变换)流行的是四角号码检字法。

汉字一般是方形,都有四个角,角的形式分为十种,用0至9是个号码来代表。

四角的顺序是先左上角,次右上角,再次是左下角,最后是右下角,每字得四码P654、按义编排《尔雅》十九篇即按义编排。

如“兄”,“弟”在“宗族”中查。

“间”(秦汉以前没有此字),jiān、jiàn、xián•《新华字典》目前最常见的字典。

它收字(包括繁体字、异体字)在一万个以上。

⑴適當的收了一些古書中的常用字⑵在有些字的义项中也收了一些古代的用法⑶还收了少数古汉语中特有的双音词(又称复音词)•《现代汉语词典》是一部记录普通话语汇的中型词典。

它对所收的一万多单字,注音比较准确,释义比较情当,并收了一些古字古义,对初学古汉语的读者,是很有帮助的。

•《古汉语常用字典》收字3700多个,2000多个双音词,按汉语拼音排序,收的是常用字,注意词义的辨析。

•《康熙字典》成书于清代康熙五十五年(公元1716年),其收字四万七千多个(47035)。

这本字典按部首排列,全书共分214个部首。

这些部首又以笔画为序,分别归入用十二地支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)标分的十二集中,没记又分为上、中、下三卷。

古汉语文化常识摘要:一、古汉语的起源与演变1.古汉语的起源2.古汉语的发展与演变二、古汉语的语音特点1.声母2.韵母3.声调三、古汉语的语法特点1.词序2.助词和介词3.量词和代词四、古汉语的词汇特点1.单音节词2.词义的变化3.成语和典故五、古汉语的文化影响1.诗词歌赋2.经典著作3.汉字书法正文:古汉语,又称为文言文,是中国古代的一种书面语言。

它起源于先秦时期的口语,经过数千年的演变,逐渐形成了独特的语言体系。

古汉语在文学、历史、哲学等领域具有重要地位,对中国文化产生了深远的影响。

古汉语的起源与演变可以从先秦时期的甲骨文、金文等文字资料追溯到。

随着历史的发展,古汉语逐渐分为两大部分:文言文和白话文。

文言文主要用于书面表达,包括文学作品、历史记载、哲学著作等;白话文则是口语的记录,如小说、话本等。

文言文与白话文相互影响,共同推动古汉语的发展。

古汉语的语音特点是其独特性的重要体现。

在声母方面,古汉语有三十六字母,包括双唇音、齿龈音、硬腭音、软腭音等。

韵母方面,古汉语有四个声调,分别为平声、上声、去声、入声,形成了独特的音韵体系。

古汉语的语法特点主要表现在词序、助词和介词、量词和代词等方面。

在词序方面,古汉语常常调整词序以突出句子成分,使句子更加简洁。

助词和介词方面,古汉语助词丰富,介词多用于表示时间、空间等关系。

量词和代词方面,古汉语量词较为丰富,代词有多种形式,如人称代词、疑问代词等。

古汉语的词汇特点主要表现在单音节词、词义的变化和成语典故等方面。

古汉语词汇以单音节词为主,许多现代多音节词在古汉语中为一个单音节词。

词义的变化主要体现在一词多义、异义词、同义词等方面。

成语典故是古汉语词汇的重要组成部分,许多成语和典故来源于古代文学作品和历史事件。

古汉语在文化方面的影响是全方位的。

在诗词歌赋方面,古汉语的音韵和修辞手法为诗歌创作提供了丰富的表现手段。

在经典著作方面,儒家、道家、法家等诸子百家的著作多采用古汉语书写,成为后世学习和研究的重要文献。

古代汉语1的六书的名称和次序。

许慎以为六书是指:指事、象形、形声、会意、转注、假借。

(1)象形:象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也。

(2)指事:指事者,视而可识,察而见义,上下是也。

(3)会意:会意者,比类合谊,以见指挥,武信是也。

(4)形声:形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。

(5)转注:转注者,建类一首,同意相受,考老是也。

(6)假借:假借者,本无其字,依托其事,令长是也。

2、(1)①指事、象形、形声、会意是造字之法,它们可分为两类:一类是表音成分的纯粹的表意字,指事、象形、会意;一类是有表音成分的形声字。

②转注、假借是用字之法(2)在文字的创造时期,象形是最基本的原则,往往作为汉字的部首来写,部首是表意的主体,多指名词。

(3)指事绝大部分建立在象形的基础上。

(4)形声字是由义符和音符两个部分组成的:义符表示字的意义,音符表示字的读音。

三、字典辞书1、(1)汉语字典辞书的主要编排方式:按音序排列、按部首和笔划排列、按编码排列。

(2)字典辞书的主要注音方式有字母、直音和反切。

2、《康熙字典》是张玉书、陈延敬等三十人奉敕编纂的,此书成于康熙五十五年,它是在明代梅膺祚的《字汇》和张自烈的《正字通》基础上编成的。

字头按部首排列,分成214部。

部首又按十二地支、分成十二集,每集又各分上中下三卷,笔划少的部首排列在前面,同部首的字再按笔划数目排列,全书共收字47035个,是清代以前收字最多的一部字典。

这部字典的释字体例是先音后义,每字下面先列历代主要韵书的反切,然后解释字义,每义之下一般都引古书为证。

如果这个字又别音别义,便再解释别音别义。

此书对字的注音和释义主要是引用前人的意见很少有编者自己的见解。

它解释字音和字义除引用古代韵书或字书的解释之外,一般还引用古注,这对我们查阅字的古音古义,无疑是有帮助的。

王引之的《字典考证》纠正了它的引书错误2588条,1981年王力作《康熙字典音韵订误》又纠正了它在音读方面的错误共八类五千九百多条。

一、古代汉语常考知识及名词解释汇总1、汉语字典的编排方式主要有三种:A、按音序排列。

现在通行按照汉语拼音字母次序排列(汉语拼音方案);古代按照平水韵106韵排列(上、下平声各15韵,上声29韵、去声30韵,入声17韵)。

B、按部首和笔划排列。

同一部首的字归在一起,部首的先后以笔划多少为序;同一部首内,字的先后以笔划多少为序。

笔划相同时,在按起笔的笔形排列。

一般是把起笔分成点(、)、横(一)、直(ㄧ)、撇(ノ)四种或点、横、直、撇、折(┐)五种依次排列。

C、按编码排列。

通行的是四角号码检字法。

汉字方形有四个角,角的形式共十种,用0至9代表。

角的顺序是左上角、右上角、左下角、右下角。

每字得四码。

2、《康熙字典》成书于清代康熙五十五年,共收字四万七千多个。

张玉书、陈廷敬等编,在明代梅膺祚《字汇》和张自烈《正字通》基础上编成。

这本字典按照部首排列,分成214部,以笔画为序,再按十二地支分十二集,每集分上中下三卷。

释字体例先注音后释义,每义引古书为证。

其注音采用反切法、直音法、叶音法;释义则罗列旧说、排列古注、分别义项、引例为证。

王引之《字典考证》、王力《康熙字典音读订误》对其错误进行纠正,是查阅《康熙字典》时的重要参考著作。

3、《中华大字典》陆费逵、欧阳溥存主编,1915年中华书局。

按照部首排列,注音用《集韵》的反切,还加注直音。

4、《辞源》1915商务印书馆,陆尔奎、方毅等人编写,是近代出版最早的以语词为主,兼顾百科常识的大辞书。

采用部首排列法,沿用《康熙字典》214部首。

注音反切,全部采用清代李光地《音韵阐微》的改良反切。

基本奠定了汉语现代词典的编纂体例格局。

1958年修订为“以语文为主,百科为辅”的工具书,吴泽炎、黄秋耘、刘叶秋负责。

采用汉语拼音字母和注音字母注音,采用《广韵》的反切。

5、《辞海》1936中华书局编印,舒新城、沈颐,张相主编。

采用部首排列法,沿用《康熙字典》214部首。

先解释单字的字义,其次再解释复音词或词组的意义和用法。

古汉语文化常识

古汉语文化常识包括以下内容:

1. 儒家文化:古代中国的主要文化流派之一,主张修身齐家治国平天下,强调孝道、仁爱、礼节等价值观。

2. 道家文化:古代中国的主要哲学流派之一,主张追求自然、无为而治的思想,强调修身养性、天人合一。

3. 法家文化:古代中国的主要政治思想流派之一,主张法治、重视法律权威,强调效率和严格执行法律。

4. 诗词与文学:古代汉语文学以诗词为主要形式,有诸子百家、史书等各种文学流派,代表作品包括《诗经》、《离骚》等。

5. 历史事件:古代汉语文化中涉及众多历史事件,如封建王朝的更替、社会发展的变迁,例如秦朝的统一、汉朝的兴起等。

6. 书法与绘画:古代中国书法与绘画被视为艺术的重要表现形式,着重于笔墨的技法与意境的表达。

7. 传统节日:古代汉语文化中有许多重要的传统节日,如春节、中秋节等,这些节日反映着中国人民的信仰与价值观。

8. 宗教信仰:古代汉语文化中涉及众多宗教信仰,如儒教、道教、佛教等,每一种宗教都有特定的信仰体系和仪式。

这些都是古汉语文化的一个简要概述,实际上古汉语文化非常丰富多样,涉及的内容非常广泛。

古汉语知识点为便于同学们掌握古汉语的基本理论和基本知识,现就教材中出现的古汉语文字、词汇、语法等有关常识及古今通用的修辞手法作一简要介绍。

古今字和通假字一、古今字在某一词义上先后产生的形体异中有同的若干字,原来的字称古字,后造的字称今字。

一般来说古字义项较多,今字承担的只是古字众多义项中的一项。

例如:①遂散六国之从,使之西面事秦,功施到今。

(李斯《谏逐客书》)②莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人。

(《论语·先进》)③我见他阁泪汪汪不敢垂,恐怕人知。

(王实甫《西厢记·长亭送别》)例①中的“从”是今字“纵”的古字。

上古时汉字数量较少,每个汉字所表示的意义要比后世多。

兼职过多,容易造成岐解、误解。

解决一字多义问题的一种办法就是另造新字来表示原字若干意义中的一个意义。

例①古字“从”本兼有跟从、听从、追赶、参与、纵容、纵横等义项,后来在“纵横”的“纵”等意义上另造了一个今字“纵”。

例②中的“莫”字就是“暮”的古字。

在古汉语中,一个字因音同或音近常被借用来表示另一个词的意义,久借不归,假借义遂占据了主导地位,本义反而不明显了,这时就让原字表假借义,另造一个新字表示本义,新造的表示本义的字就是今字。

古字“莫”常借用作无定代词,表示无、没有之意。

后来假借义成为“莫”的常用义,本义就另造一“暮”字来表示。

例③的“阁”是“搁”的古字,“搁”字是在“阁”的“搁置”的意义上产生的。

例句③又由“搁置”引申为“忍住”“含着”。

注意,“古”和“今”是相对而言的。

清段玉裁说:“凡读经传,不可不知古今字。

古今无定时,周为古则汉为今,汉为古则晋、宋为今,随时而异用者谓之古今字。

”(《说文解字注·言部》“谊”字注)二、通假字通假也作“通借”、“古音通假”。

指古代汉语书面语中音同或音近的字的通用或替代。

其中替代的字称为通假字,被替代的字称为本字。

通假字与本字之间除了音同或音近的关系,并无词义上的必然联系。

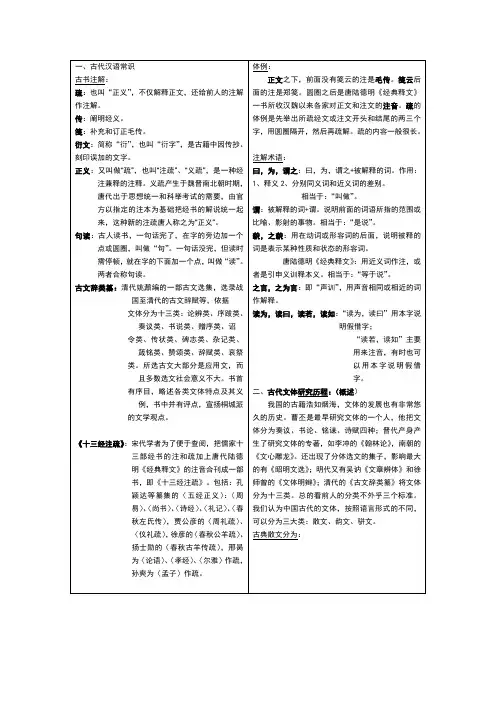

古代汉语常识部分古代汉语常识部分(十八)古书的注解(讲授内容)一、古书注解的概况和体例1、汉代的注释传笺2、唐代的注释疏正义《五经正义》《十三经注疏》3、宋代的注释朱熹4、清代的注释衍文脱文二、旧注的常用术语1、曰为谓之2、谓3、貌之貌4、犹5、之言之为言6、读曰读为读若读如1.名词解释:疏、正义、传、笺。

(P672)“传”就是对“经”的解说。

正义:解释经传而得义之正者称为“正义”,“注”、“说”有时也可称为“正义”。

“疏”:“疏”是相对“注”而言的,在注的基础上再进一步作注就叫做“疏”。

“疏”是对注的解释。

笺:“笺”本来是对传的阐发和补充,后来只指注解的意思。

注:“注”指对古书的注解,狭义的“注”只指注解,而广义的则包括传、笺等。

2.十三经注疏周易正义魏.王弼、东晋.韩康伯注, 唐.孔颖达等正义尚书正义西汉.孔安国传、唐.孔颖达等正义毛诗正义西汉.毛亨传、东汉.郑玄笺、唐.孔颖达等正义仪礼注疏东汉.郑玄注、唐.贾公彦疏春秋左传正义晋.西晋杜预注、唐.孔颖达等正义周礼注疏东汉.郑玄注、唐.贾公彦疏礼记正义东汉.郑玄注、唐.孔颖达等正义春秋公羊传注疏东汉.何休解诂、唐.徐彦疏春秋谷梁传注疏东晋.范宁注、唐.杨士勋疏孝经注疏唐玄宗注、北宋.邢昺疏尔雅注疏晋.郭璞注、北宋.邢昺疏论语注疏魏.何晏注、北宋.邢昺疏孟子注疏东汉.赵岐注、北宋.孙奭疏3.了解《诗经》、《史记》三家注、《汉书》、《三国志》、《老子》、《庄子》、《楚辞》等名著在唐代以前的名家注解。

战国策注,东汉,高诱。

吕氏春秋注,东汉,高诱。

楚辞注,东汉,王逸,宋洪兴祖补注。

老子注,魏,王弼,河上公;周易注,魏,王弼。

庄子注,晋,郭象,《世说新语》以郭象窃向秀之书。

国语注,吴,韦昭。

论语注,梁,皇侃。

荀子注,唐,杨倞。

管子注,唐,尹知章。

史记三家注,裴骃集解,司马贞索隠,张守节正义。

汉书集注,唐,颜师古。

文选注,唐李善、五臣注。

三国志注,南朝宋,裴松之。

古代汉语常识知识点总结一、古代汉语的特点古代汉语是指中国古代文献中所使用的汉语,通常指从周朝到明朝末年的文言文和古代口语。

古代汉语在书面上呈现出一些特点,主要包括以下几点:1. 文字繁体:古代汉语是以繁体字为主的,而现代汉语是以简化字为主的。

繁体字较简化字更为复杂,笔画较多,书写起来更为繁琐。

2. 词语用法:古代汉语中有很多词语是现代汉语中已经不再使用的,有些词语的意思也发生了变化,例如“辽阔”在古代表示广阔的意思,而现代汉语中一般表示凄凉、空旷的意思。

3. 语法结构:古代汉语的语法结构跟现代汉语有很大的不同,例如古代汉语中的动词没有时态和语态的区别,不加“了、着、过”等时态词语也可以表示过去、进行等意义。

4. 语气和语调:古代汉语的语气和语调较为复杂,不同的发音可以表示不同的意义。

二、古代汉语的发展历程古代汉语的发展历程可以大致分为以下几个时期:1. 甲骨文和金文时期:甲骨文和金文是中国古代文字的最早形式,出现在商周时期。

甲骨文是殷商时期的文字,主要出现在甲骨上,是古代占卜的记录,金文则是商周时期的文字,主要出现在青铜器上,是古代宗庙和祭祀用的。

2. 隶书时期:隶书是中国古代的一种文字书体,出现在秦朝和汉朝时期。

隶书是古代书法的一种,也是古代文人在书写文章时的书写体。

3. 骈文时期:骈文是中国古代的一种文风,出现在汉代时期。

骈文是按照一定的格律和规范排列的文章,一般分为“协律”和“对仗”两种。

4. 文言文时期:文言文是古代中国文学的一种文体,普遍出现在汉代以后。

文言文是古代中国文人在书写文章时的书写体,一般以《论语》、《孟子》、《左传》、《庄子》、《史记》等古代经典作品为代表。

5. 白话文时期:白话文是指古代以后的中国文学的一种文体,主要指明清时期的文学作品。

白话文是古代汉语的口语化的表现,是古代汉语从文言文逐渐演变成现代汉语的过渡期。

6. 古代汉语与现代汉语:古代汉语与现代汉语有较大的区别,虽然现代汉语是建立在古代汉语的基础上的,但在词汇、语法、语音等方面都发生了较大的变化。

学习古代汉语必须知道哪些常识古代汉语是与现代汉语相对而言的,它是古代汉族的群众语言。

古代汉语的语法、词汇(包括词义)和现代汉语有许多不同,古代汉语的语音和现代也有明显的差别。

下面本人给大家整理了一些学习古代汉语必须知道的常识,欢迎大家前来参阅。

你应该知道的29个古代汉语常识:1. 怎样查字典辞书2. 汉字的结构和发展3. 古今词义的异同4. 词的本义和引申义5. 词类的活用6. 古代汉语的词序7. 古代汉语的判断句8. 古代汉语的被动表示法9. 副词10. 代词11. 介词、连词12. 语气词和词头、词尾13. 古代的姓氏和名号14. 古代的职官15. 古代的地理16. 古代的历法17. 古汉语常用工具书18. 古书的注解19. 古书的标点问题20. 古汉语今译问题21. 古代的文体22. 骈体文的构成23. 辞赋的构成24. 古代汉语的修辞方式25. 古今语音的异同26. 上古音简说(附:古韵三十部常见谐声表)27. 古书的读音问题28. 诗律29. 词律古今词义的异同关于古今词义的异同,概括起来有三种情况:1.古今意义基本未变;2.古今意义完全不同;3.还有相当数量的常用词,古今意义之间,既有联系,又有发展;既有某些相同之点,又有各种不同之处。

所以,在异同的问题上,难处不在同,而在异;不在完全相异,而在同中有异。

下面着重将这种同中有异的词分为两类,分别举例说明。

一、词义范围的差异(一)有些词的词义范围古今是有差异的。

例如:1.菜:古代的“菜”是专指蔬菜,不包括肉类、蛋类等在内。

所谓“辛菜”,就是葱蒜之类的。

古书上常见的“菜羹”、“菜色”,这些“菜”都是指的蔬菜。

2.睡:在古代专指坐着打瞌睡。

宋代欧阳修的《秋声赋》中“童子莫对,垂头而睡”,就是耷拉着脑袋打盹儿,也是“坐寐”。

现在的“打瞌睡”一词就是由此而来。

以上是词义范围扩大的例子。

也有些词,今义范围缩小了。

3.宫:上古泛指房屋。

秦汉以后,一般民房就不能称之为“宫”了,只有帝王的殿堂、住房才能叫做“宫”,如“阿房宫”、“未央宫”,有的寺庙也可以叫做“宫”,如“雍和宫”。

古代汉语文学常识一、常见借代词语:1、桑梓:家乡2、桃李:学生3、社稷、轩辕:国家4、南冠:囚犯5、同窗:同学6、烽烟:战争7、巾帼:妇女8、丝竹:音乐9、须眉:男子10、婵娟、嫦娥:月亮11、手足:兄弟12、汗青:史册13、伉俪:夫妻14、白丁、布衣:百姓15、伛偻,黄发:老人16、桑麻:农事17、提携,垂髫:小孩18、三尺:法律19、膝下:父母20、华盖:运气21、函、简、笺、鸿雁、札:书信22、庙堂:朝廷二、作者作品:1、唐宋八大家:韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩2、并称“韩柳”的是韩愈和柳宗元,他们是唐朝古文运动的倡导者。

3、一门父子三词客:苏洵(老苏)、苏轼(大苏)、苏辙(小苏)。

4、豪放派词人:苏轼、辛弃疾,并称“苏辛”;婉约派词人:李清照(女词人)5、李杜:李白、杜甫。

小李杜:李商隐、杜牧。

6、屈原:我国最早的伟大诗人,他创造了“楚辞”这一新诗体,开创了我国诗歌浪漫主义风格。

7、孔子名丘,字仲尼,春秋时鲁国人,他是儒家学派的创始人,被称为“孔圣人”,孟子被称为“亚圣”,两人并称为“孔孟”。

8、苏轼称赞王维“诗中有画,画中有诗。

”9、杜甫是唐代伟大的现实主义诗人,其诗广泛深刻的反映社会现实,被称为“诗史”,杜甫也因此被尊为“诗圣”,有著名的“三吏”:《潼关吏》、《石壕吏》、《新安吏》;“三别”:《新婚别》、《垂老别》、《无家别》。

10、我国第一部纪传体通史是《史记》(又称《太史公书》),作者是汉朝的司马迁,鲁迅称《史记》为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,有:12本纪、30世家、70列传、10表、8书,共130篇。

11、“四史”:《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》。

12、元曲四大家:关汉卿、郑光祖、白朴、马致远。

13、《聊斋志异》是我国第一部优秀文言短篇小说集,作者是清代著名小说家蒲松龄。

“聊斋”是他的书屋名,“志”是记叙,“异”是奇怪的事情。

14、书法四大家:颜真卿、柳公权、欧阳询、赵孟(fǔ)15、战国时期百家争鸣主要流派及代表:儒家:孔子孟子法家:韩非子道家:庄子、列子墨家:墨子16、南宋四大家:陆游、杨万里、范成大、尤袤17、边塞诗人:高适、岑参、王昌龄18、唐宗:唐太宗李世民宋祖:宋太祖赵匡胤秦皇:秦始皇嬴政汉武:汉武帝刘彻19、我国第一位田园诗人是东晋的陶渊明(陶潜),他“不为五斗米折腰”。

古代汉语常识编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(古代汉语常识)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为古代汉语常识的全部内容。

古代汉语常识(一)怎样查字典广义的工具书十三经:《周易》《尚书》《诗经》《周礼》《仪礼》《礼记》《春秋左转》《春秋公羊传》《春秋毂梁传》《论语》《孝经》《尔雅》《孟子》目前字典排列汉字的方法有三种:1.按音序排列2按部首和偏旁排列3按号码排列《新华字典》是目前最常见的字典,它收字在一万字以上;《现代汉语词典》是一部记录普通话语录的中型词典;《康熙词典》这本字典按部首排列,全书共分二百一十四个部首,这些部首又以偏旁为序,分别用十二地支标分的十二集中反切法:是用两个汉字合注成一个汉字的音,上字取生母,下字取韵母和声调,合成被注字的音。

直音法:是用同音字来注音;《尔雅》战国至汉成书,我国字典辞书的始祖,整理了我国古代典籍的注释成果.《说文解字》作者许慎,成书于东汉,我国第一部体例科学完备的字典;《辞源》1915《辞海》1936两者编著大致相同都是用部首排列法(主要是查词语和典故)查虚词和特殊词语《经傅释词》清王引之著,出版于1981年,共收字一百六十个,按古生母排列;先秦和汉代经传中的虚词用法(二)汉字的结构和发展四体二用:清代语言学家戴震提出,针对“六书”之说,前四条为汉字的结构方式,后两条是汉字的运用方式.许慎在《说文解字.序》中对六书进行了解释,并举了例子;五曰转注,转注者,同意相受,考老是也。

六曰假借,假借者,本无其字假借:产生原因,汉字少不够使用从古书上看,异体字可以分为两大类,第一类是两个字并驾成一个(p73不认识),都是常见的字。

常識第一節常識文字第一節漢字產生語言(有聲語言)的產生,是人類從動物界最後分化出來的標誌;文字(書面語言)的產生,是人類由原始進入文明的標誌。

文字是記錄語言的書寫符號,漢字是記錄漢語的書寫符號。

我們使用的漢字,從甲骨文算起,已有三千三百年歷史了。

甲骨文有四千五百個單字,已能完整記錄當時的語言。

在書寫方面,呈現出多樣的風格和精湛的刻寫藝術,表明甲骨文已是相當成熟的文字了。

所以,甲骨文不是漢字的源,而是漢字的流。

那麽,漢字起源於什麽時代,又是怎樣起源的呢?一、漢字起源的傳說漢字起源,有結繩說、八卦說、倉頡(jié)造字說、圖畫說和契刻說。

這裏主要介紹結繩說、八卦說和倉頡造字說,圖畫說和契刻說放在下面介紹。

(一)結繩說。

《周易·繫辭下》:“上古結繩而治,後世聖人易之以書契,百官以治,萬民以察。

”許慎《說文解字·敍》:“及神農氏結繩爲治而統其事,庶業其繁,飾僞萌生。

黃帝之史倉頡,見鳥獸蹏(蹄)迒(hánɡ獸跡)之跡,知分理之可相別異也,初造書契。

百工以乂(yì治理),萬品以察。

”《莊子·胠篋(qū qiè)》:“昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陸氏、驪(Lí)畜氏、軒轅氏、赫胥(xū)氏、尊慮氏、祝融氏、伏犧氏、神農氏,當是時也,民結繩而用之,甘其食,美其服,樂其俗,安其居,鄰國相望,雞狗之音相聞,民至老死不相往來。

”從上述三種史料中可以看出,文字產生之前,先民們是用結繩來記事的,以後纔產生了契刻。

從民族學和民俗學的大量材料來看,文字產生之前,確實存在著漫長的結繩記事時期。

結繩,卽在繩上打結。

至於怎樣打結記事,唐人孔穎達在《周易正義》中引述東漢人鄭玄的話說:“事大,大結其繩;事小,小結其繩。

”李鼎祚(zuò)《周易集解》引述《九家易》的解釋爲:“古者無文字,其有約誓之事,事大,大其繩;事小,小其繩。

結之多少,隨物眾寡,各執以相考,亦足以相治也。