重性精神疾病患者社区管理(杨树旺)(2015.11.4)

- 格式:ppt

- 大小:1.36 MB

- 文档页数:55

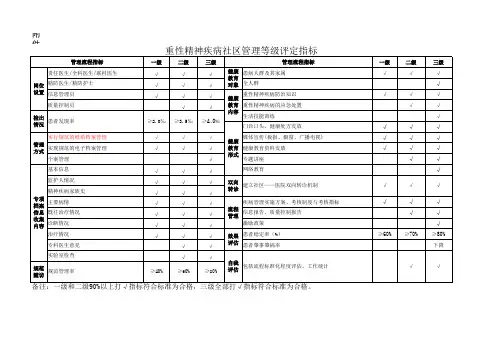

重性精神疾病患者社区管理分级标准和随访要求一、一级管理(一)分级标准(符合下列情况之一)1.住院期间请假出院观察或出院后三个月内者;2.半年内有明显幻觉、妄想、行为紊乱者或治疗期间病情反复但未入院治疗者;3.半年内有影响社会或家庭行为者(指冲动、伤人、毁物行为或倾向);4.半年内出现自杀行为或企图自杀者;5.半年内危险性评估曾达到3级或以上者;6.违反治安管理的其他行为者;7.危险性评估为2级者。

(二)随访评估1.频次(1)个案管理员、社区民警每半个月至少随访一次;(2)个案管理员应就近请精神科执业医生对病人病情及治疗情况每季至少评估一次;(3)半年内危险性评估曾达到5级者每周至少随访一次。

2.要求(1)督促监护人说服和劝导病人按时按量服药;(2)做好随访记录,密切关注病人病情变化;(3)加强对病人的看护,及时发现肇事肇祸苗头并及时处置。

有条件的社区对病人进行集中看护。

二、二级管理(一)分级标准(符合下列情况之一)1.病情基本控制,连续半年无影响社会或家庭行为者;2.病情基本稳定,连续半年未出现自杀行为或企图自杀者,2年以上无影响社会或家庭行为者;3.危险性评估2年内曾达到3级或以上者;4.目前危险性评估为1级或半年内未到2级者。

(二)随访评估1.频次(1)个案管理员、社区民警每月至少随访一次;(2)个案管理员应就近请精神科执业医生对病人病情及治疗情况每半年至少评估一次。

2.要求(1)督促监护人说服和劝导病人按时按量服药;(2)做好随访记录,及时观察病情;(3)加强病人管理,防止其走失、自伤和肇事肇祸。

三、三级管理(一)分级标准(符合下列情况之一)1.病情控制超过2年,自愿接受治疗者;2.连续2年未出现自杀行为或企图自杀、影响社会和家庭行为者;3.2年内危险性评估为0级者;4.病情基本稳定,2年以上无影响社会或家庭行为者。

(二)随访1.频次(1)个案管理员每2个月至少随访一次;(2)个案管理员应就近请精神科执业医生对病人病情及治疗情况每年至少评估一次。

重性精神疾病患者社区管理现状与对策论文重性精神疾病患者社区管理现状与对策论文【摘要】重性精神疾病有治愈率低、致残率和复发率高的特点,患者普遍存在社会功能明显减退倾向,应在药物治疗的基础上加强社区管理,促使其重返社会。

本文就现阶段国内重性精神疾病患者社区管理现状予以综述,并提出解决对策。

【关键词】重性精神疾病;社区管理;现状;对策重性精神疾病包括偏执性精神病、精神分裂症、分裂性情感障碍等所致精神障碍等,其总体负担已经超过恶性肿瘤、心血管系统疾病等,在国内排名中位居首位。

因此,有必要加强对重性精神疾病患者的管理,减少其社会负担、家庭负担。

我国自2009年开始将重性精神疾病患者社区管理纳入了公共卫生服务项目中,但重性精神疾病患者所造成的社会问题仍然严峻[1]。

本文以文献回顾分析法,对国内重性精神疾病患者的社会管理现状进行综述,提出相应对策。

1重性精神疾病患者社区管理现状1.1国内重性精神疾病社区管理的服务模式在上世纪90年代,“上海模式”、“山东模式”等一度兴起,均为我国对社区重性精神疾病患者康复方面的积极探索。

伴随国内精神卫生政策的逐步完善,精神科研究人员以更开放、重视效能的眼光,探索更加完善的精神疾病社区康复途径,著名的有上海市的三级管理网络等[2]。

同时,部分学者也引进了国外的先进模式,如主动式社区治疗模式,其在减少住院、促使就业等方面,均存在一定成效,具备跨文化有效性[3]。

1.2重性精神疾病社区管理服务中存在的问题因国内重性精神疾病社区管理服务的起步晚,加上历史因素影响,目前尚处于上升阶段,问题较多:其一,各个社区防治网络不甚健全,且居民的精神卫生知识严重缺乏。

其二,基层医疗机构缺乏精神专科人才,社区卫生部门工作人员专业水平较低,康复手段不足[4],对于精神疾病认识有限,对精神疾病“早发现、早诊断、早治疗”识别不足,更不用说提供疾病咨询、指导治疗和用药。

其三,医疗等救助机制不健全和缺失,精神病患者治疗周期长,费用高,大部分家庭均无力承担医疗费用,而政府民政救助、中国残联福彩公益金资助贫困精神病患者费用有限,致使部分患者游离于各种安置供养体系的大门之外[5]。

重性精神疾病患者的社区管理状况及对策摘要】为探讨重性精神疾病患者的社区管理方面的状况以及应采取的对策。

选择2012年5月至2015年5月期间我社区病情稳定的40例重性精神病患者为研究对象,回顾性分析患者的社区管理状况。

总结并介绍目前重性精神疾病患者几种社区管理模式,指出当前管理模式存在的问题,并针对所存在的问题提出相应对策,从而提高患者社区管理质量,为今后社区卫生服务机构开展及完善此项服务提供参考依据。

【关键词】重性精神病;社区管理;现状研究;改进对策【中图分类号】R74 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2016)02-0383-01重性精神疾病是指在各种因素的作用下造成的心理功能失调[1],为严重精神障碍的疾病,重性精神疾病患者所带来的社会问题十分严峻,2009年国家将重性精神疾病患者的社区管理纳入基本公共卫生服务项目,重性精神疾病患者的社区管理也开始受到广泛关注。

本文选择2012年5月至2015年5月期间我社区病情稳定的40例重性精神病患者为研究对象,对我社区的40例重性精神病患者进行调查,患者的年龄21~65岁不等,其中男性与女性患者比例为1:1.08,患病年限1~39年。

重点探讨重性精神疾病患者的社区管理方面的状况以及应采取的对策,本文就国外及我国重性精神疾病患者的社区康复现状进行综述。

1.管理现状分析1.1 以社区卫生服务机构为主导的管理模式社区卫生服务机构主要以社区护士和服务站的工作人员共同组成。

医护人员均具有较为专业的技术水平,管理的模式主要通过评估、建档、制订个性化康复训练计划,为重性精神疾病患者提供包括具有针对性的康复训练、自理能力及家务技能训练、社区生活技巧训练、职业训练、药物自我处置技能、症状自我控制技能、娱乐康复和兴趣培养在内的综合性康复服务,同时为患者家属提供健康教育、建立家属互助支持平台、赋权等人性化服务[2]。

1.2 重性精神病患者一体化服务模式重性精神病患者一体化服务模式的主要内容是采取政府主导的方式推行一体化服务模式,成立由财政、卫生、残联、公安、民政、社保等部门组成的领导小组,全面协调精防工作开展,并在市县疾病预防控制中心设立精神卫生办公室,负责市县精防工作计划、培训、考核。

重性精神病的社区干预和康复指导重性精神疾病是指临床表现有精神病性症状,患者社会生活能力严重受损的一组精神疾病,重性精神疾病复发率高、伤残率高,是造成患者、家庭及社会严重负担的疾病。

精神病社区干预是以社区为基础,动员家庭和社会力量,对精神病人的社会、心理和生理康复,本文为作者对重性精神疾病的预防、治疗、康复等社区干预及相关影响因素的经验说明。

标签:精神疾病;预防;康复;社区Psychotic community intervention and rehabilitation guidanceHong JilianAbstract:heavy mental disease refers to the clinical manifestations of psychotic symptoms in patients with severely impaired the ability of social life,a group of mental disorders,serious mental illness,high recurrence rate,disability rate high,is caused to patients,family and social burden of disease severity. The psychiatric community intervention is a community-based,mobilizing family and social forces,the mental patient’s social,psychological and physical rehabilitation,the serious mental illness prevention,treatment,rehabilitation and community intervention and related influencing factors of.Key words:mental disease prevention and rehabilitation in community【中圖分类号】R492 【文献标识码】B 【文章编号】1674-7526(2012)12-0538-02重性精神病主要包括精神分裂症、双向障碍、偏执性精神病、分裂情感障碍等[1]。