(植物保护课件)第一章_昆虫的外部形态(第一次课)

- 格式:ppt

- 大小:2.79 MB

- 文档页数:3

第一节:昆虫的外部形态1.头部结构:头壳的上面称头顶,后面称后头,前面称额,两侧称颊,额的下面是唇基。

2.头的形式:1下口式2前口式3后口式3.昆虫头部的附器:①触角:是昆虫的感觉器官,主要有嗅觉、触觉和听觉的功能。

触角的结构:触角有三部分组成,基部一节称柄节,第二节称梗节,第三节称鞭节,鞭节又由许多亚节组成。

触角的类型:刚毛状、丝状或线状、念珠状、齿状、球杆状或棒状、锤状、羽毛状或双栉齿状、具芒状、鳃叶状、环毛状及膝状。

②口器咀嚼式口器:此类口器是由上唇、上颚、下颚、下唇及舌五部分组成,鞘翅目鳞翅目叶蜂类幼虫,它们的口器是咀嚼式的。

造成植物叶片上的透明斑缺刻孔洞等。

刺吸式口器:结构特点是上唇很短,呈三角形小片,下唇长而粗,延长成喙,喙的前面有一个槽,里面藏着由上颚下颚特化的细长口针,四根口针相互嵌接组成食物和唾液的通道。

在为害部位形成斑点,引起畸形,如卷叶、瘤、传播病毒病。

还有虹吸式口器、舐吸式口器、锉吸式口器。

③昆虫的眼;单眼复眼4.昆虫的胸部:胸部是昆虫的第二体段,由三节组成,依此称为前胸、中胸和后胸。

每个胸节下方各生一对胸足。

中胸和后胸背面两侧各有一对翅,分别称为前翅和后翅。

足和翅是昆虫的主要运动器官。

①胸足的基本结构和类型:由六节组成,依次为基节、转节、腿节、胫节、跗节及前跗节。

主要类型有:步行足、跳跃足、开掘足、捕捉足、游泳足、携粉足。

②翅:昆虫一般有两对翅。

翅一般呈三角形,近头部的边称前缘,近尾部的边称后缘或内缘,两者之间的边称边缘。

人们将翅分为四个区域,即液区、轭区、臀区和臀前区。

其中的翅脉起着骨架作用,翅脉可以分为纵脉和横脉。

③昆虫的腹部:腹部是昆虫的内脏活动和生殖的中心。

昆虫的腹部一般由9~11节组成,第1~8腹节的两侧常具有一对气门。

腹节具背板和腹板,两侧具有膜质的侧膜,节与节间有节间膜相连。

有利于交配产卵和呼吸。

外生殖器:雄性为交配器,一般由一管状的阳具和一对钳状的抱握器组成。

植物保护技术课件(一)

植物保护技术课件

教学内容

•植物病理学基础知识

•植物虫害学基础知识

•植物防治技术和方法

教学准备

•幻灯片或电子课件

•植物保护相关教材

•实验器材和样本

•讲义和笔记纸

教学目标

•理解植物保护的重要性和现实意义

•掌握植物病理学和植物虫害学的基础知识•了解植物防治技术和方法的原理和应用

设计说明

本课件旨在通过理论知识和实例案例,向学生介绍植物保护技术的相关知识和应用方法。

通过参与互动,学生能够更好地理解和掌握课程内容。

教学过程

1.导入:引出植物保护技术的重要性和挑战,激发学生对课程的兴

趣。

2.植物病理学基础知识:

–植物病原体的分类和特征

–植物病害的传播途径和防控方法

–植物免疫和抗病机制

3.植物虫害学基础知识:

–主要植物虫害分类和形态特征

–植物虫害的生活史和危害程度

–植物虫害的监测与控制方法

4.植物防治技术和方法:

–生物防治和化学防治的原理与应用

–绿色植物保护方法的推广与实施

5.总结与讨论:复习重点知识,回答学生提出的问题,并鼓励他们

思考和分享自己的观点。

课后反思

通过教学过程中的讲解和互动,学生对植物保护技术的知识有了初步的掌握,表现出浓厚的兴趣和积极参与的态度。

但由于时间和资源限制,实践操作的环节相对较少,需要在今后的课堂中加强实践和案例分析的训练,提高学生的应用能力。

同时,为了帮助学生更好地巩固知识,应提供相关的学习资料和参考书目,并鼓励学生自主学习和探索。

植物保护学(昆虫学部分)什么是昆虫?昆虫隶属于动物界Animalia、肢动物门Arthopoda、昆虫纲Insecta。

具以下特征:1.体躯由若干环节组成,明显分为头、胸、腹3个体段;2.头部是感觉和取食的中心,具3对口器附肢和1对触角,通常还有复眼和单眼;3.胸部是运动的中心,具3对足,一般还有2对翅;4.腹部是生殖的中心,含生殖系统和大部分内脏;5.昆虫具有变态。

昆虫与人类的关系(一)种类多,数量大。

(二)昆虫的分布广。

(三)昆虫与人类的关系昆虫与人类的关系通常指昆虫对人类的经济利益和传播疾病所造成的危害或为人类创造了财富。

因此有害虫和益虫之分,也有一些昆虫与人类关系不大(中性昆虫)。

1.害虫与虫害害虫:主要指直接影响人类健康,危害栽培作物,侵害生活资料和危害建筑设施的昆虫。

由害虫引起的各种植物伤害称为虫害。

1)危害农作物昆虫48.2%是植食性的,28%是捕食性的,17.3%是腐食性的,2.4%是寄生性的。

在人类的栽培植物中,没有一种不受昆虫的为害。

全世界5种重要作物(稻、麦、玉米、棉和甘蔗)每年因虫害的损失达2000亿美元(FAO)。

我国常见的农业害虫约1000种,每年所造成的损失至少占农作物总产值的1/5以上。

2)传播植物病害蚜虫、飞虱、叶蝉传播病毒病,害虫为害后的伤口有利于病原菌侵染、发生。

3)与人畜健康的关系对人蓄的直接危害,吸血、蜇刺、骚扰。

吸血可致慢性贫血。

蜇、刺造成皮肤损伤。

传播疾病,大约2/3的人类传染病是以昆虫为媒介的,主要由蚊、蝇等吸血昆虫传播。

间接危害,污染食品、用品、建筑物等。

2.益虫益虫:包括直接或间接对人类有利的昆虫,如家蚕吐丝、白蜡虫分泌白蜡等。

1)天敌昆虫捕食性、寄生性昆虫2)传粉昆虫3)资源昆虫工业用昆虫:绢丝昆虫(家蚕、柞蚕、天蚕)、紫胶(紫胶虫)、白蜡(白蜡虫)、胭脂红(胭脂虫)等。

医药:五倍子(五倍子蚜)、冬虫夏草(蝙蝠蛾幼虫)、斑蝥素(芫箐)等。

保护环境的昆虫:净化环境(如草原“清洁工”蜣螂)。

《植物保护》PPT课件•植物保护概述•植物病虫害识别与诊断•植物病虫害防治策略与技术•植物检疫与法规制度目录•农业生态系统中的植物保护•现代农业发展中的植物保护挑战与对策01植物保护概述定义与重要性定义植物保护是研究如何保护植物免受有害生物(如病害、虫害、杂草等)的侵害,以及如何在受到侵害后恢复其健康状态的一门科学。

重要性植物作为生态系统的基石,对于维持生态平衡和人类生存具有重要意义。

植物保护不仅有助于保障粮食安全、生态安全,还能促进农业可持续发展。

古代时期人们通过观察和实践,积累了一些朴素的植物保护经验,如轮作、间作等。

近代时期随着科学技术的发展,植物保护逐渐从经验走向科学,出现了植物病理学、昆虫学等分支学科。

现代时期植物保护学科不断完善,研究手段日益先进,如分子生物学、基因工程等技术的应用为植物保护开辟了新途径。

•目标:通过预防和治疗措施,减少有害生物对植物的危害,保障植物健康生长,提高农作物产量和质量。

任务研究有害生物的发生规律和防治方法;制定科学合理的防治策略;推广和应用先进的防治技术;培养专业的植物保护人才;加强国际合作与交流,共同应对全球性植物保护挑战。

02植物病虫害识别与诊断常见植物病虫害类型病害类型包括真菌病、细菌病、病毒病等,如锈病、霜霉病、黑斑病等。

虫害类型包括咀嚼式口器害虫、刺吸式口器害虫等,如蚜虫、蚧壳虫、红蜘蛛等。

注意观察植物的异常症状,如变色、坏死、畸形等,以及害虫的形态特征。

观察症状识别病原掌握发生规律通过实验室检测或专业机构鉴定,确定病害的病原类型。

了解病虫害的发生规律和流行条件,以便及时采取防治措施。

030201病虫害识别方法与技巧诊断流程与注意事项诊断流程包括现场调查、症状识别、病原鉴定和综合分析等步骤。

注意事项在诊断过程中,要注意排除非生物因素引起的异常症状,如药害、肥害等;同时,要结合植物的生长环境、品种特性等因素进行综合分析,以确保诊断的准确性。

03植物病虫害防治策略与技术农业防治策略选用抗病、抗虫品种选用具有抗病、抗虫特性的品种,降低病虫害发生的可能性。

第1章 农业昆虫的基本知识第一节 昆虫的外部形态一、昆虫的头部昆虫成虫的体躯分为头、胸、腹三个体段。

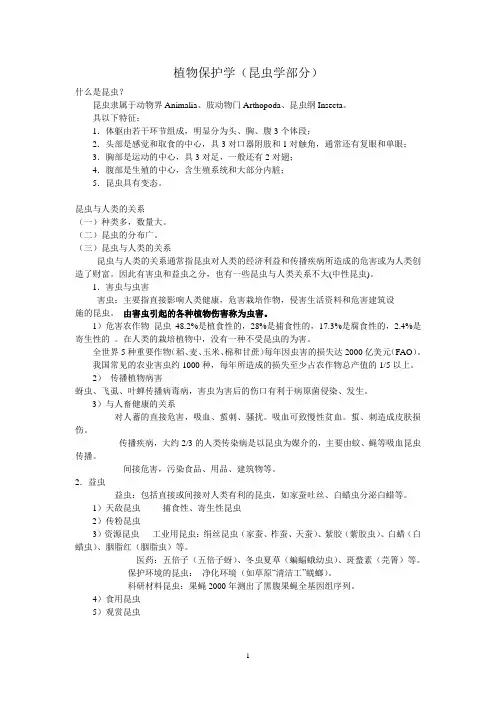

(一)头部结构是一个坚硬的半球形头壳,表面有许多沟缝,将头壳分成许多小区。

头壳的上面称头顶,后面称后头,前面称额,两侧称颊,额的下面是唇基。

(二)头的形式昆虫头部根据口器着生位置,可以分为下口式、前口式、后口式三种头式。

(1)下口式 口器向下,头部的纵轴与体躯的纵轴几乎成直角。

(2)前口式 口器向前,头部的纵轴与体躯的纵轴差不多平行。

(3)后口式 口器向后,头部的纵轴与体躯的纵轴成锐角。

(三)昆虫头部的附器 1.触角功能:嗅觉、触觉、听觉。

构造:柄节、梗节、鞭节三节,鞭节由许多亚节组成,其数目和形状变化最大。

类型:刚毛状、线状或丝状、念珠状、锯齿状、鳃叶状、具芒状等。

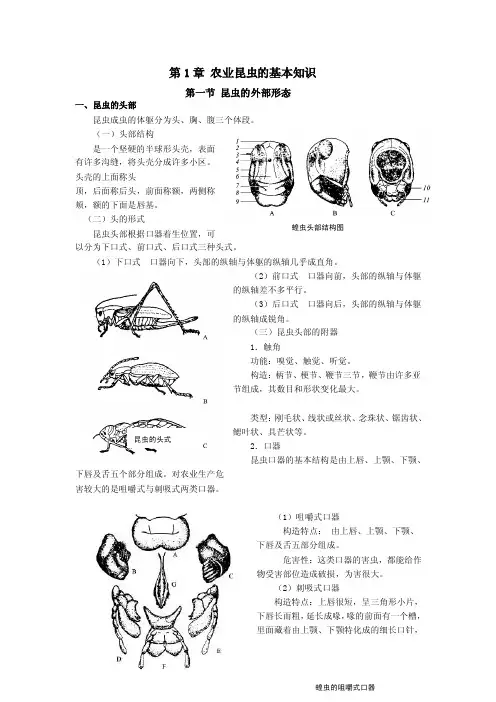

2.口器昆虫口器的基本结构是由上唇、上颚、下颚、下唇及舌五个部分组成。

对农业生产危 害较大的是咀嚼式与刺吸式两类口器。

(1)咀嚼式口器构造特点: 由上唇、上颚、下颚、下唇及舌五部分组成。

危害性:这类口器的害虫,都能给作物受害部位造成破损,为害很大。

(2)刺吸式口器构造特点:上唇很短,呈三角形小片,下唇长而粗,延长成喙,喙的前面有一个槽,里面藏着由上颚、下颚特化成的细长口针,昆虫的头式四根口针相互嵌接组成食物道和唾液道。

危害性:昆虫的这类口器能刺入动植物的组织内吸取血液及细胞汁液,危害植物后,在危害部位形成斑点,引起畸形,如卷叶、虫瘿、瘤等。

还能传播植物病毒病。

(3)其他类型:如蝶蛾的虹吸式口器,蝇类的舐吸式口器,蓟马的锉吸式口器。

二、昆虫的胸部1.胸部的基本结构由三节组成,依次称为前胸、中胸和后胸。

每个胸节下方各着生一对胸足(前足、中足、后足),中胸和后胸背面两侧各有一对翅(前翅、后翅)。

足和翅是昆虫的主要运动器官,所以胸部是昆虫的运动中心。

胸部的每一个胸节都是由四块骨板构成,背面的称背板,左右两侧称侧板,腹面的称腹板。

2.胸足主要类型:步行足、跳跃足、捕捉足、开掘足、游泳足、抱握足及携粉足等。