锻件结构工艺性

- 格式:doc

- 大小:107.00 KB

- 文档页数:3

模锻件的结构工艺性模锻主要靠锻模模膛使坯料成形,锻件形状比较复杂。

但为减少制模成本和简化模锻工艺,设计模锻零件时,应根据模锻特点和工艺要求,使零件结构符合下列原则,以便于模锻生产和降低成本。

(1)模锻零件必须具有一个合理的分模面,以保证模锻件易于从锻模中取出,又利于金属充填、减少余块和敷料,锻模容易制造。

(2)与分模面垂直的非加工面应设计出模锻斜度,以利于从模膛中取出锻件。

非加工面的交接处应采用圆角过渡,以利于金属在模膛中流动充填和防止产生应力集中。

(3)应避免筋的设置过密或高宽比过大,以利于金属充填模膛。

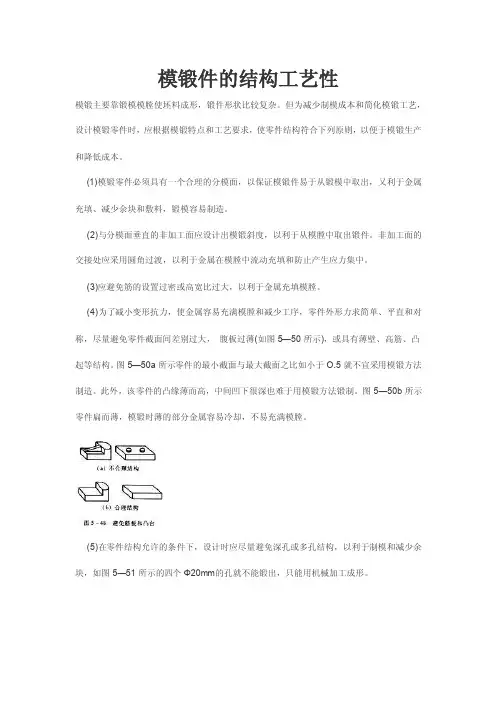

(4)为了减小变形抗力,使金属容易充满模膛和减少工序,零件外形力求简单、平直和对称,尽量避免零件截面间差别过大,腹板过薄(如图5—50所示),或具有薄壁、高筋、凸起等结构。

图5—50a所示零件的最小截面与最大截面之比如小于O.5就不宜采用模锻方法制造。

此外,该零件的凸缘薄而高,中间凹下很深也难于用模锻方法锻制。

图5—50b所示零件扁而薄,模锻时薄的部分金属容易冷却,不易充满模膛。

(5)在零件结构允许的条件下,设计时应尽量避免深孔或多孔结构,以利于制模和减少余块,如图5—51所示的四个Φ20mm的孔就不能锻出,只能用机械加工成形。

(6)形状复杂件宜采用锻—焊、锻—螺纹连接等组合结构,以简化模具和减少余块,简化模锻工艺,如图5—52所示。

(7)由于模锻件尺寸精度高和表面粗糙度值低,因此零件上只有与其他机件配合的表面才需进行机械加工,其他表面均应设计为非加工表面。

压力机上模锻进行模锻生产的压力机有热模锻压力机、螺旋压力机和平锻机等。

(1) 热模锻压力机上模锻热模锻压力机采用整体床身或有预应力的框架式机身,通过曲柄连杆机构使滑块往复运动进行模锻,如图5—23所示。

铸造,锻造,冲压,铸造的区别一、锻造的工艺过程1、加热1.1锻造温度范围的确定锻造温度范围是指锻件由开始锻造温度(称始锻温度)到停止锻造温度(称终锻温度)的间隔。

,应尽量提高始锻温度,使金属具有良好可锻性。

使锻温度一般控制在固相线以下150~250℃。

,停止锻造后金属的晶粒还会继续长大,锻件的力学性能也随之下降;终锻温度过低,金属再结晶进行得不充分,加工硬化现象严重,内应力增大,甚至导致锻件产生裂纹。

2、金属在加热时易产生的缺陷2.1氧化、脱碳钢加热到一定温度后,表层的铁和炉气中的氧化性气体(O2、CO2、H2O、SO2)发生化学反应,使钢料表层形成氧化皮(铁的氧化物FeO、Fe3O4、F2O3),这种现象称为氧化。

大锻件表层脱落下来的氧化铁皮厚度可达7~8mm,刚在加热过程中因生成氧化皮而造成的损失,称为烧损。

刚加热到高温时,表层中的碳被炉气中的O2、CO2等氧化或与氢产生化学作用,生成CO或甲烷而被烧掉,这种因钢在加热时表层碳量降低的现象称为脱碳。

脱碳的钢,使工件表面变软,强度和耐磨性降低。

碳中碳的质量分数越高,加热时越易脱碳。

减少脱碳的方法是:a)采取快速加热;b)缩短高温阶段的加热时间,对加热好的坯料尽快出炉锻造;c)加热前在坯料表面涂上保护涂层。

2.2过热、过烧过热是指金属加热温度过高,加热时间过长引起晶粒粗大的现象。

过热使钢坯的可锻性和力学性能下降,必须通过退货处理来细化晶粒以消除过热组织,不能进行退火处理的钢坯通过反复锻打来改善晶粒度。

二、锻造成形金属加热后,就可锻造成形,根据锻造时所用的设备、工模具及成形方式的不同,可将锻造成形分为自由锻成形、模锻成形和胎模锻成形等三、自由锻造1、自由锻造的特点及设备1)改善组织结构,提高力学性能。

通过锻打,金属内部粗晶结构被打碎;气孔、缩孔、裂纹等缺陷被压合,提高了致密性,金属的纤维流线在锻件截面上合理分布,提高了金属力学性能。

2)成本低,经济性合理。

第八章结构工艺性第一节结构工艺性概述机器由许多零件组成,每一零件结构设计的是否合理直接关系到加工制造难易程度及对使用性能的影响,所以通常工程技术人员在设计整机或零部件时,要从机器的使用、制造等方面全面考虑。

为了评定机器结构的设计质量,通常引用“结构工艺性”概念。

如果所设计的产品(零件)根据一定的生产规模且能保证有较好的使用性能(如寿命长、效率高、安全可靠性、安装及维修方便等)前提下,能用劳动量小、高效率、材料消耗少、较低成本的方法制造出来,那我们说此“零件结构工艺性好”,或“具有结构工艺性”。

另外,如果设计的机器或零件既能保证使用要求,又可用最少的材料制造出来,我们称其为“节材性”。

节材性包括三个要素:1.机器或零件重量轻。

2.制造过程中产生废料少。

3.特殊钢材及稀有、贵重金属用量少。

生产一台机器或一个零件的过程,一般都要经过毛坯制造、切削加工、热处理和装配等过程,所以结构工艺性是个整体概念。

在进行结构设计时必须将各生产过程对零件结构工艺性的要求全面考虑,综合分析,不应顾此失彼,使在不同生产阶段都具有良好的工艺性。

如不能周全的兼顾到各工种时,则应抓住主要矛盾,以求确定出较理想的方案,从而获得较好的结构工艺性。

零部件的结构工艺性与生产规模密切相关,并随着科学技术发展而变化。

生产批量是影响结构工艺性的首要因素,批量大小不同,制造方法不同,结构工艺性不同。

先进制造工艺与新技术的发展与应用是促进零件结构工艺性变化的又一重要因素。

如采用电解、电火花、激光、超声波等加工工艺可使一些较复杂型面、难加工材料、微孔、窄缝等的加工变的较为容易,又如精密铸、锻、精密冲压、挤压、轧制等工艺,可使毛坯精度大大提高,接近于成品。

结构工艺性基本内容包括:a.机器的系列化、通用化、标准化及合理的技术要求;b.毛坯结构工艺性;c.切削加工零件结构工艺性;d.热处理结构工艺性;e.机器结构的装配工艺性第二节机器的“三化”及技术要求合理性机械行业迅速发展对各种机器的质量及品种多样化提出了更多的要求,但这给设计制造和维修带来了一定的难度及复杂化。

简述锻件结构的工艺性

锻件结构的工艺性是指在锻造过程中,锻件的形状、尺寸、结构及性能等能否总体上满足要求,并且能否满足加工和使用条件的问题。

从工艺技术的角度看,锻件结构的工艺性与以下因素有关:

1、热处理工艺:热处理工艺对锻件的结构与性能具有很大的影响,不同的热处理工艺能调整锻件的硬度、强度和韧性等,使其满足不同的要求。

2、材料性能:锻件的材料性能包括化学成分、物理性能和结构组织等,材料性能直接影响到锻件的加工性能和使用性能,也直接影响到锻造工艺的控制和调节。

3、锻造加工工艺:锻造加工工艺主要包括模型设计、工艺参数控制和热处理参数等,合理的锻造加工工艺能保证锻件具有良好的成型性和性能。

4、检测技术:锻件结构的工艺性与锻件检测技术密切相关,正确的检测技术可以快速、准确地了解锻件的结构和性能情况,为加工工艺和热处理工艺的制定提供依据。

在实际生产中,为确保锻件的德艺性,需要制定合理的生产工艺流程,同时采用先进的工艺和装备,合理地选择材料和控制加工工艺参数等,以保证锻件结构的

质量和稳定性。

锻造工艺介绍锻造是利用锻压机械对金属坯料施加压力,使其产生塑性变形,以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸的锻件的加工方法。

锻造和冲压同属塑性加工性质,统称锻压。

锻造是机械制造中常用的成形方法。

通过锻造能消除金属的铸态疏松、焊合孔洞,锻件的机械性能一般优于同样材料的铸件。

机械中负载高、工作条件严峻的重要零件,除形状较简单的可用轧制的板材、型材或焊接件外,多采用锻件。

锻造按坯料在加工时的温度可分为冷锻和热锻。

冷锻一般是在室温下加工,热锻是在高于坯料金属的再结晶温度上加工。

有时还将处于加热状态,但温度不超过再结晶温度时进行的锻造称为温锻。

不过这种划分在生产中并不完全统一。

钢的再结晶温度约为460℃,但普遍采用800℃作为划分线,高于800℃的是热锻;在300~800℃之间称为温锻或半热锻。

锻造按成形方法则可分为自由锻、模锻、冷镦、径向锻造、挤压、成形轧制、辊锻、辗扩等。

坯料在压力下产生的变形基本不受外部限制的称自由锻,也称开式锻造;其他锻造方法的坯料变形都受到模具的限制,称为闭模式锻造。

成形轧制、辊锻、辗扩等的成形工具与坯料之间有相对的旋转运动,对坯料进行逐点、渐近的加压和成形,故又称为旋转锻造。

锻造用料主要是各种成分的碳素钢和合金钢,其次是铝、镁、铜、钛等及其合金。

材料的原始状态有棒料、铸锭、金属粉末和液态金属。

一般的中小型锻件都用圆形或方形棒料作为坯料。

棒料的晶粒组织和机械性能均匀、良好,形状和尺寸准确,表面质量好,便于组织批量生产。

只要合理控制加热温度和变形条件,不需要大的锻造变形就能锻出性能优良的锻件。

铸锭仅用于大型锻件。

铸锭是铸态组织,有较大的柱状晶和疏松的中心。

因此必须通过大的塑性变形,将柱状晶破碎为细晶粒,将疏松压实,才能获得优良的金属组织和机械性能。

经压制和烧结成的粉末冶金预制坯,在热态下经无飞边模锻可制成粉末锻件。

锻件粉末接近于一般模锻件的密度,具有良好的机械性能,并且精度高,可减少后续的切削加工。

第八章结构工艺性第一节结构工艺性概述机器由许多零件组成,每一零件结构设计的是否合理直接关系到加工制造难易程度及对使用性能的影响,所以通常工程技术人员在设计整机或零部件时,要从机器的使用、制造等方面全面考虑。

为了评定机器结构的设计质量,通常引用“结构工艺性”概念。

如果所设计的产品(零件)根据一定的生产规模且能保证有较好的使用性能(如寿命长、效率高、安全可靠性、安装及维修方便等)前提下,能用劳动量小、高效率、材料消耗少、较低成本的方法制造出来,那我们说此“零件结构工艺性好”,或“具有结构工艺性”。

另外,如果设计的机器或零件既能保证使用要求,又可用最少的材料制造出来,我们称其为“节材性”。

节材性包括三个要素:1.机器或零件重量轻。

2.制造过程中产生废料少。

3.特殊钢材及稀有、贵重金属用量少。

生产一台机器或一个零件的过程,一般都要经过毛坯制造、切削加工、热处理和装配等过程,所以结构工艺性是个整体概念。

在进行结构设计时必须将各生产过程对零件结构工艺性的要求全面考虑,综合分析,不应顾此失彼,使在不同生产阶段都具有良好的工艺性。

如不能周全的兼顾到各工种时,则应抓住主要矛盾,以求确定出较理想的方案,从而获得较好的结构工艺性。

零部件的结构工艺性与生产规模密切相关,并随着科学技术发展而变化。

生产批量是影响结构工艺性的首要因素,批量大小不同,制造方法不同,结构工艺性不同。

先进制造工艺与新技术的发展与应用是促进零件结构工艺性变化的又一重要因素。

如采用电解、电火花、激光、超声波等加工工艺可使一些较复杂型面、难加工材料、微孔、窄缝等的加工变的较为容易,又如精密铸、锻、精密冲压、挤压、轧制等工艺,可使毛坯精度大大提高,接近于成品。

结构工艺性基本内容包括:a.机器的系列化、通用化、标准化及合理的技术要求;b.毛坯结构工艺性;c.切削加工零件结构工艺性;d.热处理结构工艺性;e.机器结构的装配工艺性第二节机器的“三化”及技术要求合理性机械行业迅速发展对各种机器的质量及品种多样化提出了更多的要求,但这给设计制造和维修带来了一定的难度及复杂化。

锻件产品检验项目的指标及要求锻件产品的每一检验项目都有一定的指标。

例如,拉伸试验通常包含4个指标,即抗拉强度、屈服点或规定非比例伸长应力、伸长率和断面收缩率。

为了便于掌握,这些检验项目和指标可以大致归纳为:(1)化学成分化学成分就是锻件钢中各种化学元素的质撤分数。

保持钢的化学成分是对钢的最基本要求,通常每个钢号都有一定的化学成分。

只有进行化学分析,才能确定某号钢的化学成分是否符合要求。

例如,45钢锻件,碳为0.42%〜0.50%,硅为0. 17%〜0.37%,锰为0. 50%〜0.80%,硫不大于0.035% ,磷不大于0.035%。

只有钢的化学成分保持在这一范围以内,该锻件所使用的钢才有可能是45钢。

通常,钢厂除了保证钢的冶炼正常进行而准确获得所炼钢种的炉前快速分析结果之外,还要取成品样迸行分析,必要时,在成材上也要取样进行分析。

对于碳素结构钢锻件,主要分析五大元素,即碳、锰、硅、硫、磷;对于合金钢,除分析上述五大元素之外,还要分析合金元素,例如高速工具钢W18Cr4V,除分析上述五大元素之外,还要分析钨、铬、钒等合金元素的含量。

此外,对钢中的有害元素及残余元素也有规定。

例如,碳素结构钢中的铬、镍、铜含量各不得高于0.30%,热压力加工用钢的铜含量不得高于0.20%。

又如合金工具钢中残余铜含童不得高于0.30%,当镍不作为合金元素时,其残余含量不得高于0.25%,合金结构钢中的铜含虽不得高于0.25%,当铬、镍不作为合金元素时,其残余含量均不得高于0.30%。

(2)宏观检验宏观检验就是用肉眼及借助10倍以下放大镜来观察钢的宏观组织和缺陷,宏观检验包括酸浸试验、断扣试验、塔形试验和硫印试验四种。

酸浸试验项目包括一般疏松、中心疏松、锭型偏析、点状偏析、皮下气泡、残余缩孔、翻皮、白点、轴心晶间裂缝、内部气泡、非金属夹杂物(肉眼可见的)及夹渣、异金属夹杂物等。

断口试验是将试样折断以检验其断口质量。

这种试验可以在断口上核实酸浸试验及所发现的缺陷,有时比酸浸试验更敏感。

锻造工艺知识大全1. 什么是锻造利用锻压机械对金属坯料施加压力,使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。

1.1.锻造按成形方法可分为:1.1.1开式锻造(即自由锻)利用冲击力或压力使金属在上下两个抵铁(砧块)间产生变形以获得所需的部件,主要有手工锻造和机械锻造两种。

自由锻是将加热好的金属坯料放在锻造设备的上,下砥铁之间,施加冲击力或压力,直接使坯料产生塑性变形,从而获得所需锻件的一种加工方法. 自由锻由于锻件形状简单,操作灵活,适用于单件,小批量及重型锻件的生产。

自由锻分手工自由锻和机器自由锻,手工自由锻生产效率低,劳动强度大,仅用于修配或简单,小型,小批锻件的生产,在现代工业生产中,机器自由锻已成为锻造生产的主要方法,在重型机械制造中,它具有特别重要的作用.1.1.2闭模式锻造金属坯料在具有一定形状的锻模膛内受压变形而获得锻件,可分为模锻(即模锻全称为模型锻造,将加热后的坯料放置在固定于模锻设备上的锻模内锻造成形的。

模锻的锻模结构有单模堂锻模和多模膛锻模)、冷镦(即常温下进行冲压使被冲压件按照锻模膛的形状冲压出来)、旋转锻(即成型金属件在旋转的状态下被锻打挤压成型而成)、挤压(通过对成型件以用力的挤压的方式来获得所需要的形状方式)。

1.2.按变形温度锻造又可分为:1.2.1热锻(在加工温度高于坯料金属的再结晶温度的条件下进行锻造)1.2.2温锻(在加工温度低于再结晶温度的条件下进行锻造)1.2.3冷锻(在加工温度于常温下进行锻造)锻造用料主要是各种成分的碳素钢和合金钢,其次是铝、镁、钛、铜等及其合金。

材料的原始状态有棒料、铸锭、金属粉末和液态金属等。

金属在变形前的横断面积与变形后的模断面积之比称为锻造比。

正确地选择锻造比对提高产品质量、降低成本有很大关系。

2. 锻造加工方式的优点2.1 改善金属的组织、提高力学性能金属材料经压力加工后,其组织、性能都得到改善和提高,塑性加工能消除金属铸锭内部的气孔、缩孔和树枝状晶等缺陷,并由于金属的塑性变形和再结晶,可使粗大晶粒细化,得到致密的金属组织,从而提高金属的力学性能。

锻件的结构工艺性

绘制锻件图等工艺设计工作是解决如何锻造出合格锻件的问题,而锻件的结构工艺性,则是考虑什么样的结构容易优质高产地锻造出来的问题。

锻造方法不同,对零件的结构工艺性的要求也不同。

下面分别讨论自由锻、胎模锻和锤上模锻的零件结构工艺性。

一、自由锻件的结构工艺性

1、自由锻零件的特点

自由锻主要生产形状简单、精度较低和表面粗糙度较高的毛坯。

这是设计锻件结构时要首先考虑的因素。

同时,还要在保证零件使用性能的前提下,考虑如何便于锻打,如何才能提高生产效率。

2、自由锻件的结构工艺性要求

自由锻件的设计原则是:在满足使用性能的前提下,锻件的形状应尽量简单,易于锻造。

二、胎模锻件和模锻件的结构工艺性

1. 胎模锻和模锻件的特点

胎模锻和模锻允许零件上有较复杂的曲面、肋条和小凸台,甚至可以在锻件上制出花纹和文字。

由于坯料是在模膛内产生塑性变形的,所以成形性好,锻件的精度较高,表面粗糙度值较低,这是模锻和胎模锻优于自由锻的地方。

必须注意,在与模锻锤击方向平行的面上,一般是不允许有凹入和凸出部分的,否则无法进行模锻。

2. 胎模锻件和模锻件的结构工艺性要求

三、锤上模锻件的结构工艺性

设计模锻零件时,应根据模锻特点和工艺要求,使其结构符合下列原则:

1.模锻零件应具有合理的分模面,以使金属易于充满模膛,模锻件易于从锻模中取出,且敷料最少,锻模容易制造。

2.模锻零件上,除与其它零件配合的表面外,均应设计为非加工表面。

模锻件的非加工表面之间形成的角应设计模锻圆角,与分模面垂直的非加工表面,应设计出模锻斜度。

3.零件的外形应力求简单、平直、对称,避免零件截面间差别过大,或具有薄壁、高肋、等不良结构。

一般说来,零件的最小截面与最大截面之比不要小于0.5,如图1a所示零件的凸缘太薄、太高,中间下凹太深,金属不易充型。

如图1b所示零件过于扁薄,薄壁部分金属模锻时容易冷却,不易锻出,对保护设备和锻模也不利。

如图1c所示零件有一个高而薄的凸缘,使锻模的制造和锻件的取出都很困难。

改成如图1d所示形状则较易锻造成形。

图1 模锻件结构工艺性

4.在零件结构允许的条件下,应尽量避免有深孔或多孔结构。

孔径小于30mm或孔深大于直径两倍时,锻造困难。

如图2所示齿轮零件,为保证纤维组织的连贯性以及更好的力学性能,常采用模锻方法生产,但齿轮上的四个Φ20mm的孔不方便锻造,只能采用机加工成形。

图2 模锻齿轮零件

5.对复杂锻件,为减少敷料,简化模锻工艺,在可能条件下,应采用锻造—焊接或锻造—机械联接组合工艺,如图3所示。

图3 锻焊结构模锻零件

a)模锻件 b)焊合件。