2011-6.4同余关系

- 格式:ppt

- 大小:18.48 MB

- 文档页数:2

同余的性质-人教A版选修4-6 初等数论初步教案教学目标1.了解同余的定义和常见性质2.能够通过同余的性质简化计算3.能够应用同余的性质解决实际问题教学重点1.同余的定义和性质2.同余的应用教学难点1.同余的性质证明2.同余的应用题目解题教学过程导入同学们在学习取模运算时,一定还记得取模运算的定义:对于任意整数a、b和正整数n,称a与b模n同余,当且仅当n|(a-b),记作a≡b(mod n)。

这个定义中的“≡”是同余符号,n称为模数。

换句话说,a与b模n同余,表示a和b除以n所得的余数相同。

了解同余的性质同余具有如下性质:1.自反性:a≡a(mod n),即任意整数a在模n下与自己同余。

2.对称性:若a≡b(mod n),则必有b≡a(mod n),即两个整数在模n下同余,互相转换不影响同余关系。

3.传递性:若a≡b(mod n),b≡c(mod n),则必有a≡c(mod n),即若两个整数在模n下同余,而它与另一个整数又同余,则三个整数在模n下同余。

4.加法性:若a≡b(mod n),c≡d(mod n),则a+c≡b+d(mod n),即两个同余的整数相加或相减,其结果也与模数取模后同余。

5.乘法性:若a≡b(mod n),c≡d(mod n),则ac≡bd(mod n),即两个同余的整数相乘,其结果与模数取模后同余。

应用同余的性质同余简化计算同余关系具有加减乘除的性质,可以通过同余简化计算或判断两个数是否同余。

例如:1.计算3^2019的个位数由于3^4≡1(mod 10),因此32019≡33(mod 10),即32019的个位数等于33=27的个位数2。

2.判断134和53是否同余由于13≡3(mod 5),因此134≡34(mod 5),即134和34在模5下同余。

而5^3≡0(m od 5),因此134和53不在模5下同余。

同余判定同余关系可用于判断整数是否能整除,或整数的奇偶性等。

数论中的同余关系与应用数论是数学的一个重要分支,研究整数及其性质。

其中,同余关系是数论中的一个重要概念,它在密码学、模运算等领域中有着广泛的应用。

同余关系是指两个数除以同一个数所得的余数相等。

设a、b为整数,m为正整数,则a与b对模m同余,记作a≡b (mod m)。

简单来说,如果两个数除以同一个数所得的余数相等,那么它们满足同余关系。

例如,10除以4和14除以4的余数都为2,所以10≡14 (mod 4)。

同余关系在数论中有许多重要的性质。

首先,同余关系是一种等价关系,满足自反性、对称性和传递性。

即对于任意整数a,有a≡a (mod m),对于任意整数a、b,若a≡b (mod m),则b≡a (mod m),对于任意整数a、b、c,若a≡b (mod m)且b≡c (mod m),则a≡c (mod m)。

其次,同余关系还满足加法与乘法的性质。

即对于任意整数a1、a2、b1、b2,若a1≡b1 (mod m)且a2≡b2 (mod m),则a1+a2≡b1+b2 (mod m),a1a2≡b1b2 (mod m)。

同余关系在密码学中有着广泛的应用。

其中一个重要的应用是在信息加密中的模运算。

模运算是指将一个数除以另一个数后得到的余数。

在密码学中,常常用模运算来对信息进行加密和解密。

通过选择合适的模数和密钥,可以实现信息的安全传输。

同时,同余关系还应用于素数的判断。

素数是指只能被1和自身整除的正整数。

利用同余关系可以判断一个数是否为素数。

若n为一个正整数,若对于任意小于n的整数a,a的n次方减去a除以n所得的余数等于0,即a^n ≡ a (mod n),则n有可能是一个素数。

除了密码学和素数判断,同余关系还有许多其他的应用。

例如,在日历计算中,可以利用7的同余关系来确定星期几;在校园卡计算机系统中,可以利用同余关系来进行余额判断和消费记录查询;在电子电路中,可以利用同余关系来确定电压与电流之间的关系。

余数与同余解析六余数和同余1.有余数的除法各部分之间的关系:被除数=除数×商+余数被除数-余数﹦商×除法2.除法算式的特征:余数<除数3.有关余数问题的性质:性质1:如果两个整数a,b除以同一个数m,而余数相同,那么a 和b的差能被m整除。

性质2:对于同一个除数,如果两个整数同余,那么他们的差就一定能被这个数整除。

性质3:对于同一个除数,如果两个整数同余,那么他们的乘方仍然同余。

解答同余类型题目的关键是灵活运用性质,把求一个比较大的数字除以某数的余数问题转化为求一个较小数除以这个数的余数,使复杂的问题变得简单化。

1.把题目转化为算式就是:□÷7﹦□……□余数要比除数7小,商和余数相同,题中商和余数可能是0、1、2、3、4、5、6,带入原式。

根据被除数﹦商×除法+余数,算得:0×7+0﹦0;1×7+1﹦8;2×7+2﹦16;3×7+3﹦24;4×7+4﹦32;5×7+5﹦40;6×7+6﹦48。

所求被除数可能是:0、8、16、24、32、40、48。

一个三位数被37除余17,被36除余3,那么这个三位数是多少?有啥好方法吗?这道题可采取经典的余数处理方法------凑。

这个凑,可不是漫无目的的凑。

而是有理有据才行。

1、找一个最小的自然数,满足除以37余17,当然17即可满足。

2、很显然,这个数除以36并不余3,作适当调整。

3、为了不改变37的那个余数,每次可加上一个37.4、每加一次37,除以36的那个余数就增加1(记住,不要计算被除数是多少,而采取的是余数的性质。

被除数扩大一倍,余数也扩大一倍,被除数增加几,余数也会增加几(或者除以除数的余数))5、因为我们要求的数除以36要余3,现在只是余17,即达到36后再多出3,即余39(注意,这里用的是扩展余数),还差39-17=22.所以要增加22个37.6、结果是17+22×37即为答案。

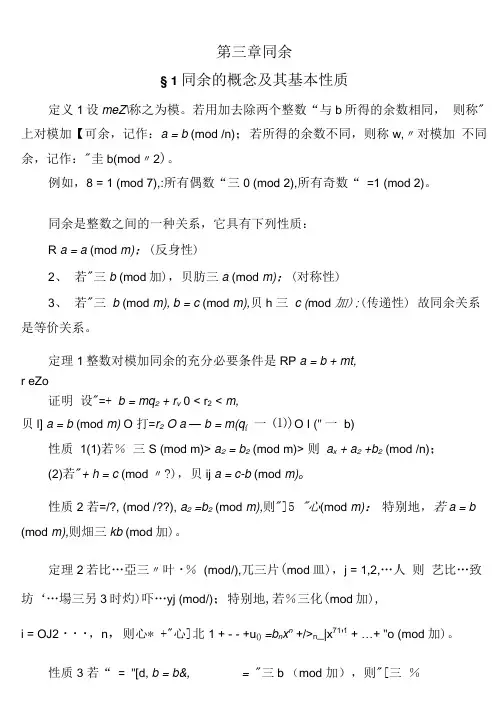

第三章同余§ 1同余的概念及其基本性质定义1设meZ\称之为模。

若用加去除两个整数“与b所得的余数相同,则称"上对模加【可余,记作:a = b (mod /n);若所得的余数不同,则称w,〃对模加不同余,记作:"圭b(mod〃2)。

例如,8 = 1 (mod 7),:所有偶数“三0 (mod 2),所有奇数“ =1 (mod 2)。

同余是整数之间的一种关系,它具有下列性质:R a = a (mod m);(反身性)2、若"三b (mod加),贝肪三a (mod m);(对称性)3、若"三b (mod m), b = c (mod m),贝h 三 c (mod 加);(传递性) 故同余关系是等价关系。

定理1整数对模加同余的充分必要条件是RP a = b + mt,r eZo证明设"=+ b = mq2 + r v 0 < r2 < m,贝l] a = b (mod m) O 打=r2 O a — b = m(q{一⑴)O I (" 一b)°性质1(1)若%三S (mod m)> a2 = b2 (mod m)> 则a x + a2 +b2 (mod /n);(2)若"+ h = c (mod 〃?),贝ij a = c-b (mod m)o性质2 若=/?, (mod /??), a2 =b2 (mod m),则"]5 "心(mod m):特别地,若a = b (mod m),则畑三kb (mod加)。

定理2若比…亞三〃叶・%(mod/),兀三片(mod皿),j = 1,2,…人则艺比…致坊‘…場三另3时灼)吓…yj (mod/);特别地,若%三化(mod加),i = OJ2・・・,n,则心* +"心]北1 + - - +u()=b n x n +/>n_|x71'1 + …+ "o (mod 加)。

第1讲初等数论中的同余问题复旦大学附属中学万军2011年协作体夏令营系列讲座(一)初等数论中的同余问题复旦附中万军同余的概念和性质:设为非零整数,如果整数满足,则称和对模同余,记为;否则称和对模不同余,记为.注意到,,故,所以我们总是可以假定为正整数.对于固定的模,同余有很多性质:1)同余是一种等价关系,即有①自反性:;②对称性:若,则;③传递性:若,,则.2)加法、减法、乘法和乘方运算:若,,则,,.3)除法运算:,则.特别地,若,则.4)同余组:同时成立的充要条件是剩余类与完全剩余系:设为一个给定的正整数,则全体整数可以分成个集,记为,其中,则称为模的剩余类.模的剩余类有下列性质:1)每个整数必属于且仅属于模的一个剩余类中;2)两个整数同在一个剩余类中的充要条件是这两个整数模同余.事实上,,0≤≤,有如果个整数中不存在两个数属于同一剩余类,则称为模的一个完全剩余系(或称完系).最常用的剩余系称为模的非负最小完全剩余系.此外也常用到绝对值最小完全剩余系,它们是:当为奇数时,当为偶数时,或完全剩余系有下列性质:1)个整数作为模的一个完全剩余系的充要条件是它们两两模不同余;2)若是模的一个完全剩余系,,那么也是模的一个完全剩余系;也常这样描述:设是正整数,,若通过模的一个完全剩余系,则也通过模的一个完全剩余系.3)若是互质的两个正整数,而分别通过的一个完全剩余系,则通过的一个完全剩余系.如果一个模的剩余类里面的数与互质,就把它叫做一个与模互质的剩余类,在与模互质的全部剩余类中,从每一类各任取一个代表元所组成的数集,叫做模的一个简化剩余类系(或缩系).定理1:模的剩余类是模互质的剩余类的充要条件是此类中有一个数与互质.因此与模互质的剩余类的个数是,模的每一个简化剩余类系是由与互质的个对模不同余的整数组成的.其中,(欧拉函数)是定义在正整数上的函数,它在正整数上的值是集合中与互质的数的个数.定理2:若是个与互质的数整,并且两两对模不同余,则是模的一个简化剩余类系.定理3:若,通过模的一个简化剩余系,则也通过模的一个完全剩余系.定理4:若是互质的两个正整数,而分别通过的一个简化剩余系,则通过的一个简化剩余系.推论:若是互质的两个正整数,则.下面的几个定理在处理数论问题时经常用到,并且它们本身的证明也是很好的例题.1、(欧拉函数)是定义在正整数上的函数,它在正整数上的值是集合中与互质的数的个数,求.2、(欧拉定理)设是正整数,且,则.3、(费尔马小定理)若是质数,是正整数,则.4、(拉格朗日定理)设为素数,多项式是一个模为次整系数多项式,则关于的同余方程(在模的意义下)至多有个不同的解.5、(威尔逊定理)设为素数,则.6、设为整数,为正整数,若存在,使得,则称为模的二次剩余,否则,称为模的二次非剩余.7、已知斐波那契数列,设为大于5的素数,证明:8、求所有满足下面两式的三元组,其中为奇素数,为大于1的整数.①②练习题:1、设为素数,证明:存在无穷多个,使得.2、对,如果对任意,只要,就有,那么就称具有性质.1)证明:每个素数都具有性质;2)是否存在无穷多个合数具有性质?3、求所有满足的正整数和素数.(其中欧拉函数)4、求不定方程的整数解为.(其中表示最接近整数的5的倍数)5、对于正奇数,若存在正奇数,满足,求满足条件的正奇数的总和.6、设,,正整数数组满足:,如果不能将分为和相等的两组数,那么称数组为“优秀的”,求所有的“优秀的”数组.讲座一参考答案 2011-7-18例题答案:1.解:设,其中是质数,是正整数,由定理4的推论得,由欧拉函数的定义知等于减去集合中与不互质的元素个数,也就是减去集合中与不互质的元素个数,又是质数,∴∴另证:本定理也可以用容斥原理来证明.设,其中是质数,是正整数,记,∴由容斥原理得2.证明:设是模的一个简化剩余系,则由定理3知,也是模的一个简化剩余系.∴与且仅与中的一个数对模同余,∴即(*)又是模的一个简化剩余系,故.∴∴由(*)知:.3.证明:若,则,结论显然成立;若,由欧拉定理知,即.注:费尔马小定理的另一种形式:若是质数,是正整数,,则.另证:对进行归纳,当时,结论显然成立;假设时,结论也成立,即则.(其中用到了,当时,)∴对任意,有.4.证明:对进行归纳.当时,由于,则无解,∴定理成立.假设定理对所有次数小于的多项式都成立,现设存在一个次多项式,使得同余方程有个(在模的意义下)不同的解.利用因式定理,可设,则在模的意义下是一个至多次的多项式.由都是的解,知对≤≤,都有,而,故,从而至少有根,与归纳假设矛盾,所以,定理对次整系数多项式也成立.综上,定理成立.5.证明:当时,显然成立;当为奇素数时,考虑多项式可以看到的最高次数为又当时,,由费尔马小定理知,∴由拉格朗日定理知,的展开式中各项系数都是的倍数,∴又为奇素数,为偶数,∴,得证.6.设为奇素数,且,证明:是模的二次剩余充要条件是;是模的二次非剩余充要条件是.证明:若为模的二次剩余,即存在,使得.由,可知,由费尔马小定理知,.反过来,若,则是同余方程的解,由拉格朗日定理知,该方程至多有个解,而都是该同余方程的解,∴它们就是该方程的全部解,∴存在,使得.另一方面,若是模的二次非剩余,则但由费尔马小定理,,即∴,即反过来,,又是模的二次剩余,则∴与为奇素数矛盾.7.证明:知斐波那契数列的通项公式()对大于5的素数,由费尔马小定理可知,∴,又∴或如果(其中用到了,当时,,及费尔马小定理)∴如果,类似计算可得,则综上,8.解:显然是①的解,代入②解得,∴都是方程的解.另外,当或时,同样可以得出上述解.下设≥5,当时,由②知而∴或但是,∴上式不可能成立.∴≥3由①知同理可得,∴∴③又在≥4时,单调递增,∴≥∴③式≤≤矛盾.∴由于又,没有平方因数,∴∴≥7,≥11并且≤≤,∴≤与③式矛盾.∴本题的解只能是.练习题答案:1、设为素数,证明:存在无穷多个,使得.证明:当时,只需要取为偶数即可;当为奇素数时,由费尔马小定理知,,此时令,则.2、对,如果对任意,只要,就有,那么就称具有性质.1)证明:每个素数都具有性质;2)是否存在无穷多个合数具有性质?证明:对任意素数,由,可知,从而由费尔马小定理知,∴,可得,∴∴.2)存在无穷多个合数具有性质.例如:对奇素数,数都具有性质.事实上,,则为奇数,∴又,∴或若,由1)知;若,由费尔马小定理知,,这时,∴综上,总有,∴,即数都具有性质.3、求所有满足的正整数和素数.(其中欧拉函数)解:若时,,∴为偶数,且中所有的奇数均与互质,∴若为奇素数,设,其中是质数,是正整数,且∴,∴,又∴,但是,当时,,而∴,,∴∴综上:时,;时,;4、求不定方程的整数解为.(其中表示最接近整数的5的倍数)解:由,若,设,则,又,∴解得;若,设,则,又∴解得或.5、对于正奇数,若存在正奇数,满足,求满足条件的正奇数的总和.解:由为正奇数得:又由为正奇数得:∴另一方面:若,可以找到满足条件的正奇数当时,则;当时,∴共个正奇数的平方和.综上:,则其总和为.6、设,,正整数数组满足:,如果不能将分为和相等的两组数,那么称数组为“优秀的”,求所有的“优秀的”数组.解:设数组为“优秀的”,对1≤≤,考虑下面的个数:,其中由于不能将分为和相等的两组数,即其中没有若干个数之和等于,∴上面的个数中,除外,其余任意两项对模不同余,否则这两项之差等于.另外,上面的个数中,必有两个数模同余,∴对都成立∴又∴综上:当为奇数时,中有一个是,其余都是1,或;当为偶数时,中有一个是,其余都是1.。

第三章同余1 同余的概念及其基本性质定义1 设m Z ,称之为模。

若用m去除两个整数a与b所得的余数相同,则称a, b对模m同余,记作: a b (mod m);若所得的余数不同,则称a, b对模m不同余,记作: a b (mod m)。

例如,8 1 (mod 7),;所有偶数 a 0 (mod 2),所有奇数 a 1 (mod 2)。

同余是整数之间的一种关系,它具有下列性质:1、 a a (mod m);(反身性)2、若a b (mod m),则 b a (mod m);(对称性)3、若 a b (mod m), b c (mod m),则 a c (mod m);(传递性)故同余关系是等价关系。

定理1 整数a, b 对模m 同余的充分必要条件是m | (a b),即a b mt,t Z。

证明设 a mq1 r1, b mq2r2,0 r1 , r2m,则 a b (mod m) r1 r2 a b m(q1 q2 ) m | (a b)。

性质1 (1) 若a1 b1 (mod m),a2 b2 (mod m),则a1a2 b1 b2 (mod m);(2) 若a b c (mod m),则 a c b (mod m)。

性质2 若a1 b1 (mod m),a2b2(mod m),则a1a2b1b2(modm);特别地,若 a b (mod m),则 k a kb (mod m)。

定理2 若 A 1 k B 1 k (mod m), x i y i (mod m), i 1,2, , k ,B 1 k y 1 1y k k(mod m);特别地,若 a i b i (mod m),1kn n1i 0,1,2,, n ,则a n x a n 1x性质3 若 a a 1d , b b 1d , (d , m) 1, a b (mod m),则 a 1 b 1 (mod m)。

性质4 (1) 若 a b (mod m), k 0,则 ak bk (mod mk);(2) 若 a b (mod m), d 是 a, b 及 m 的任一公因数,则a b(mod m )。

余数与同余关系初步在数学中,余数和同余关系是我们经常会遇到的概念。

它们在代数、数论、离散数学等领域都有着广泛的应用。

本文将介绍余数和同余关系的基本概念、性质以及相关定理,帮助大家更好地理解和运用它们。

一、余数的定义和性质余数是我们在进行除法运算时常常会涉及到的概念。

当我们把一个整数a除以另一个整数b(b≠0)时,如果能找到另一个整数q使得a=bq+r,其中r为非负整数且r<b,那么r就是a除以b的余数。

例如,当我们把13除以4时,商是3,余数是1,因为13=4×3+1。

余数具有以下性质:1. 余数的范围始终是0到除数减1之间的非负整数。

2. 如果两个整数a和b对同一个正整数n取余所得的余数相等,即a mod n=b mod n,那么就称a与b对于模n同余。

例如,10 mod 3=1,13 mod 3=1,因此10与13对于模3同余。

二、同余关系的概念和性质在介绍同余关系之前,先来看一个例子:如果一个整数除以5的余数为2,则该整数可以表示为5k+2的形式,其中k是一个整数。

我们发现,这个整数与5k+2形式的所有整数对于模5是同余的。

这就引出了同余关系的概念。

如果两个整数a和b对于模n同余,记作a≡b (mod n),意味着a和b除以n的余数相等。

同余关系具有以下性质:1. 自反性:a≡a (mod n),任何整数都与自身对于模n同余。

2. 对称性:如果a≡b (mod n),那么b≡a (mod n),同余关系是满足对称性的。

3. 传递性:如果a≡b (mod n),b≡c (mod n),那么a≡c (mod n),同余关系是满足传递性的。

同余关系与余数之间存在紧密的联系,通过对同余关系的研究,我们可以得到关于余数的一些重要结论。

三、同余关系的应用同余关系在数论、代数和密码学等领域都有广泛的应用。

下面我们简要介绍一些常见的应用:1. 整数的判断和计算:通过同余关系,我们可以轻松判断一个整数是否能被某个数整除,以及计算模运算的结果。

数论中的同余关系数论作为数学的一个分支,研究的是整数及其性质。

其中,同余关系是数论中一个重要的概念。

本文将就数论中的同余关系进行探讨,以便深入理解这一概念。

1. 引言在数论中,同余是指两个整数除以一个给定的正整数所得的余数相等。

形式化定义为:对于整数a、b和正整数m,如果m|(a-b),即m能被a-b整除,那么就称a与b对模m同余,记作a≡b(mod m),读作“a 同余于b模m”。

同余关系具有如下性质:(1) 自反性:对于任意整数a和正整数m,a≡a(mod m);(2) 对称性:对于任意整数a、b和正整数m,如果a≡b(mod m),那么b≡a(mod m);(3) 传递性:对于任意整数a、b、c和正整数m,如果a≡b(mod m)且b≡c(mod m),那么a≡c(mod m)。

2. 同余关系的性质同余关系具有一些重要的性质,这些性质对于解决数论问题非常有用。

(1) 同余的基本性质:- 同余关系是等价关系。

即满足自反性、对称性和传递性。

- 设a≡b(mod m),那么对于任意的整数k,a+km≡b(mod m)。

- 设a≡b(mod m),c≡d(mod m),那么a+c≡b+d(mod m)和ac≡bd(mod m)。

(2) 同余的运算性质:- 加法性质:设a≡b(mod m),c≡d(mod m),那么a+c≡b+d(mod m)。

- 减法性质:设a≡b(mod m),c≡d(mod m),那么a-c≡b-d(mod m)。

- 乘法性质:设a≡b(mod m),c≡d(mod m),那么ac≡bd(mod m)。

(3) 欧拉定理:欧拉定理是数论中的一个重要结果,描述了同余关系与指数运算之间的关系。

- 设a和m是两个互质的正整数,那么a^φ(m) ≡ 1(mod m),其中φ(m)表示小于m且与m互质的正整数的个数。

3. 同余方程同余关系在解决某些问题时,经常涉及到同余方程的求解。

同余方程是指形如ax ≡ b(mod m)的方程,其中a、b和m都是整数,求解的目标是找到整数x满足这个方程。

数论是研究整数和整数运算的学科,是纯粹的数学领域。

在数论中,同余关系是一种重要的关系,而同余方程组则是同余关系的一种特殊情况。

本文将介绍数论中的同余关系和同余方程组的一些基本概念和性质。

首先,我们来了解同余关系。

在数论中,给定两个整数a和b,如果它们满足a-b可以被一个固定的整数m整除,那么我们说a和b是关于模m的同余数,记作a≡b (mod m)。

例如,7≡2 (mod 5)表示7和2对于模5是同余的。

同余关系是一种等价关系,具有自反性、对称性和传递性。

同余关系有非常重要的性质。

首先,如果a≡b (mod m),那么对于任意的整数c,有a+c≡b+c (mod m)和ac≡bc (mod m)。

这就是说,同余关系具有加法和乘法运算的封闭性。

此外,如果a≡b (mod m)且b≡c (mod m),那么a≡c (mod m),这就是同余关系的传递性。

同余关系在数论中有广泛的应用。

例如,我们可以利用同余关系来证明一些整数性质,如模平方定理和费马小定理等。

同时,同余关系也在密码学领域得到广泛应用,用于信息的加密和解密。

接下来,我们来讨论同余方程组。

同余方程组是一组带有同余关系的方程组。

例如,考虑同余方程组:x≡2 (mod 5)x≡3 (mod 7)同余方程组的解是指满足所有方程的整数解。

在这个例子中,我们可以通过试探的方法找到这个方程组的解。

假设x=5a+2,代入第一个方程得到7b+2=5a+2,整理后得到7b=5a,显然当a=7时满足这个等式。

因此,我们可以得到一个解为x=57+2=37。

同样地,我们可以找到另一个解为x=514+2=72。

由于同余关系的性质,这个方程组还有无穷多解,即所有的整数形式为x=37+35k和x=72+35k,其中k为任意整数。

同余方程组的解的性质也和同余关系的性质密切相关。

例如,如果两个同余方程组有相同的解,那么这两个同余方程组是等价的。

此外,我们还可以利用中国剩余定理来求解同余方程组。