砂的表观密度试验记录表(标准法)

- 格式:xls

- 大小:47.50 KB

- 文档页数:77

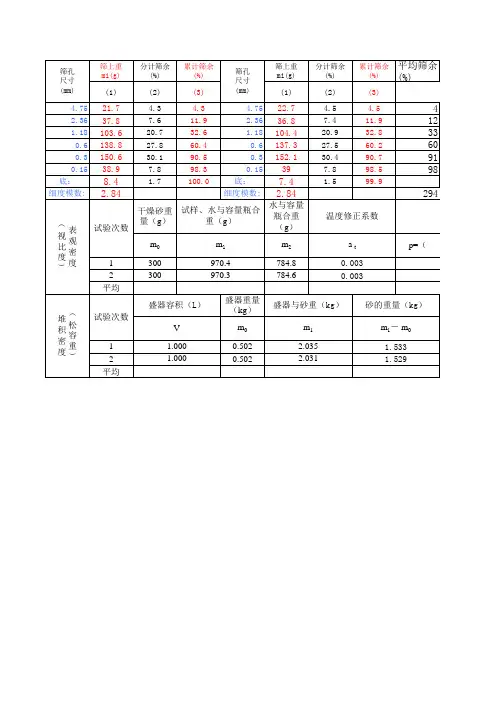

细集料表观密度试验(李氏比重瓶法)1 目的与适用范围测定细集料(天然砂、人工砂、石屑等)的表观密度。

2 仪具与材料2.1 天平:称量100g,感量不大于0.1g。

2.2 李氏比重瓶:容量250ml。

2.3 烘箱:能控温在105℃±5℃。

2.4 蒸馏水。

2.5 其它:干燥器、浅盘、小勺、温度计等;3 试验准备将来样用四分法缩分至120g左右,在105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重,并在干燥中冷却(不少于1h)至室温,分成两份备用。

4 试验步骤4.1 向李氏比重瓶中注入蒸馏水至一定刻度处,擦干瓶颈内壁附着的水,记录水的体积(初读数)(V1)。

4.2 称取烘干试样55g±5g(m0),准确至0.1g。

徐徐装入盛水的比重瓶中。

4.3 试样全部装入瓶中,用瓶内的水将粘附在瓶颈和瓶壁的试样洗入水中,旋转比重瓶以排除气泡,静置约24h后,记录瓶中水面升高后的体积(终读数)(V2)。

注:在细集料的表观密度试验过程中应测量并控制水的温度。

允许在15℃~25℃的温度范围内进行体积测定,但两次体积测定(V1指及V2)的温差不得大于2℃,从试样加水静置的最后2h起,直至记录完瓶中水面升高时止,其温度相差也不应超过2℃。

5 计算5.1 细集料的表观密度按式(1)计算至小数点后3位。

m0ρa = (1)V2 - V1式中:ρa——细集料的表观密度;m0——试样的烘干质量,g;V1——比重瓶中水的原有体积,mL;V2——倒入试样后水和试样的体积(终读数),mL。

5.2 细集料的表观相对密度按式(2)计算。

ρaγa= (2)ρt式中:γa——细集料对水的表观相对密度,无量纲;ρt——水在试验温度时的密度,按表1取用。

不同水温时水的密度ρT及水温修正系数αT表1以两次平行试验结果的算术平均值作为测定值,如两次结果之差值大于0.01 g/cm3时,应重新取样进行试验。

条文说明原规程的计算公式有误,当试样加入李氏比重瓶中后,比重瓶刻度读数之差V2—V1即为试样的绝对体积(不考虑吸水),由式(1)得到的即是该温度时的细集料表观密度值,不应该减去温度修正系数。

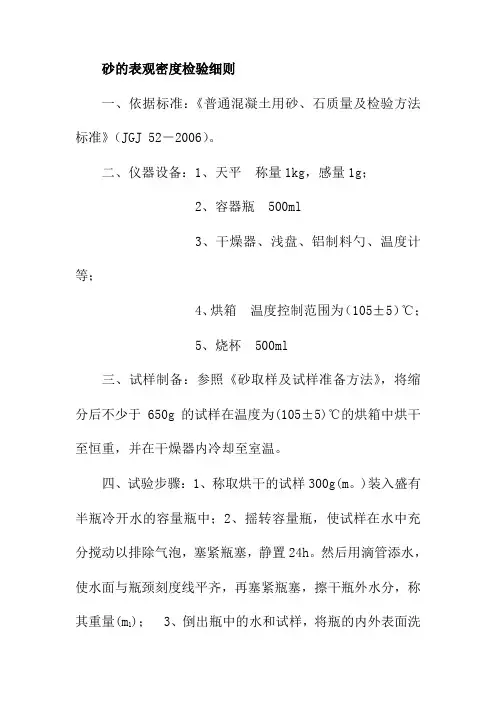

砂的表观密度检验细则

一、依据标准:《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006)。

二、仪器设备:1、天平称量1kg,感量1g;

2、容器瓶 500ml

3、干燥器、浅盘、铝制料勺、温度计等;

4、烘箱温度控制范围为(105±5)℃;

5、烧杯 500ml

三、试样制备:参照《砂取样及试样准备方法》,将缩分后不少于650g的试样在温度为(105±5)℃的烘箱中烘干至恒重,并在干燥器内冷却至室温。

四、试验步骤:1、称取烘干的试样300g(m。

)装入盛有半瓶冷开水的容量瓶中;2、摇转容量瓶,使试样在水中充分搅动以排除气泡,塞紧瓶塞,静置24h。

然后用滴管添水,使水面与瓶颈刻度线平齐,再塞紧瓶塞,擦干瓶外水分,称其重量(m1); 3、倒出瓶中的水和试样,将瓶的内外表面洗

净,再向瓶内注入与第一次水温相差不超过2℃的冷开水至瓶颈刻度线。

塞紧瓶塞,擦干瓶外水分,称其重量(m 2)。

五、试验结果计算:表现密度p 按下式计算(精确至10kg /m 3

)

ρ=( -a t )×1000 kg /m 3

式中:m 0――试样的烘干重量(g )

m 1――试样、水及容量瓶总重(g )

m 2――水及容器瓶总量(g )

a t ――考虑称量时的水温对水相对密度影响的修正系数。

m 0 m 0+ m 2- m 1

大于20kg/m3时,应重新取样进行试验。

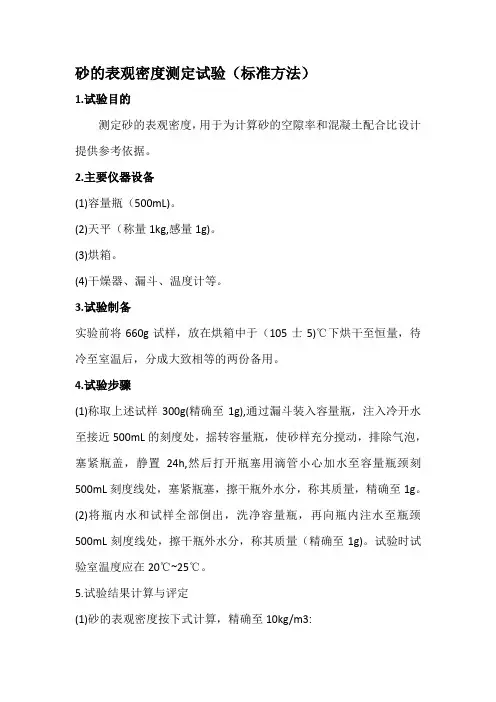

砂的表观密度测定试验(标准方法)

1.试验目的

测定砂的表观密度,用于为计算砂的空隙率和混凝土配合比设计提供参考依据。

2.主要仪器设备

(1)容量瓶(500mL)。

(2)天平(称量1kg,感量1g)。

(3)烘箱。

(4)干燥器、漏斗、温度计等。

3.试验制备

实验前将660g试样,放在烘箱中于(105士5)℃下烘干至恒量,待冷至室温后,分成大致相等的两份备用。

4.试验步骤

(1)称取上述试样300g(精确至1g),通过漏斗装入容量瓶,注入冷开水至接近500mL的刻度处,摇转容量瓶,使砂样充分搅动,排除气泡,塞紧瓶盖,静置24h,然后打开瓶塞用滴管小心加水至容量瓶颈刻500mL刻度线处,塞紧瓶塞,擦干瓶外水分,称其质量,精确至1g。

(2)将瓶内水和试样全部倒出,洗净容量瓶,再向瓶内注水至瓶颈500mL刻度线处,擦干瓶外水分,称其质量(精确至1g)。

试验时试验室温度应在20℃~25℃。

5.试验结果计算与评定

(1)砂的表观密度按下式计算,精确至10kg/m3:

Po=(Go/Go+G2-G1)XP水

式中:po---砂的表观密度(kg/m3);

P水——水的密度(1000kg/m3);

G0——烘干试样的质量(g);

G1——试样、水及容量瓶的总质量(g);

G2——水及容量瓶的总质量(g)。

(2)表观密度以两次试验结果的算术平均值作为测定值,精确至10kg/m;当两次试验结果之差大于20kg/m3时,须重新试验。

砂实验报告填写样板1. 实验目的本实验旨在通过进行砂实验,观察砂的物理性质和行为特征,实践科学实验的基本步骤和方法,培养实验操作能力和科学观察能力。

2. 实验器材和药品2.1 实验器材- 砂- 半圆形砂槽- 直尺- 手电钻- 马克笔- 塑料桶2.2 实验药品- 无特殊药品3. 实验原理砂是一种颗粒状形态不规则的颗粒体,它的颗粒直径范围较大,通常在0.06 mm - 2 mm之间。

由于颗粒之间的内摩擦力和表面张力的作用,砂体呈现出一些特殊的性质和行为。

本实验通过在半圆形砂槽中进行砂实验,观察砂的流动性、刚性、堆积性等特征。

4. 实验步骤4.1 实验准备1. 准备好实验器材和药品;2. 在塑料桶中倒入适量的砂。

4.2 进行实验1. 将半圆形砂槽放在水平桌面上;2. 把马克笔作为参考线,沿半圆形砂槽的弧形边缘进行标记;3. 把半圆形砂槽放在桌面上,使得砂槽中心的高度与标记线对齐;4. 慢慢倾斜桌面,观察砂体的变化情况,记录倾斜角度;5. 在倾斜角度较小的情况下,用手电钻在半圆形砂槽的底部开一个小孔;6. 观察砂体通过小孔的流量、流动轨迹等情况。

4.3 数据记录与分析1. 记录砂体沿着半圆形砂槽流动的角度;2. 记录砂体通过小孔的流量;3. 记录砂体在流动过程中的流动轨迹;4. 分析砂体流动的原因和规律。

5. 实验结果与分析本次砂实验中,观察到砂体在不同倾斜角度下的流动情况。

随着倾斜角度的增加,砂体的流动速度逐渐增加,流动轨迹变得更加曲折。

在较小的倾斜角度下,砂体的流动速度较慢,流动轨迹相对直线。

通过对砂体流动规律的分析,发现砂体流动与重力的作用有关。

当倾斜角度增加时,重力对砂体的作用增加,砂体流动速度加快。

同时,砂体颗粒之间的内摩擦力和表面张力也对流动起着重要的作用。

砂体流动的路径受到颗粒之间的相互作用力的影响,使得砂体形成了曲线的流动轨迹。

6. 实验结论通过本次砂实验,我们可以得出以下结论:1. 砂体在倾斜的半圆形砂槽中,随着倾斜角度的增加,砂体的流动速度逐渐增加。

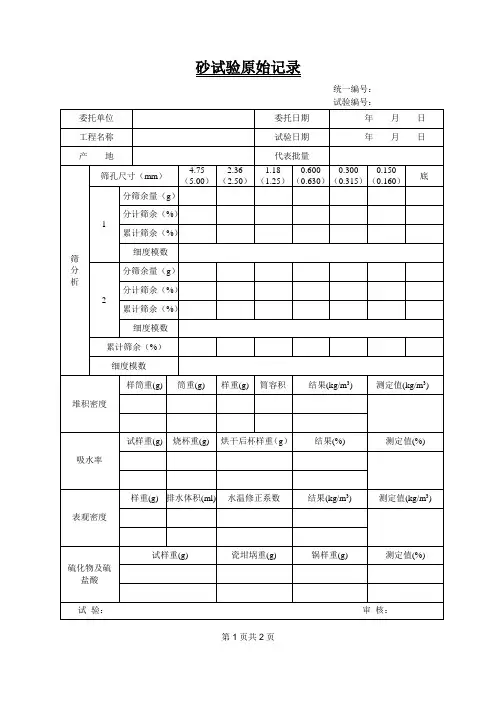

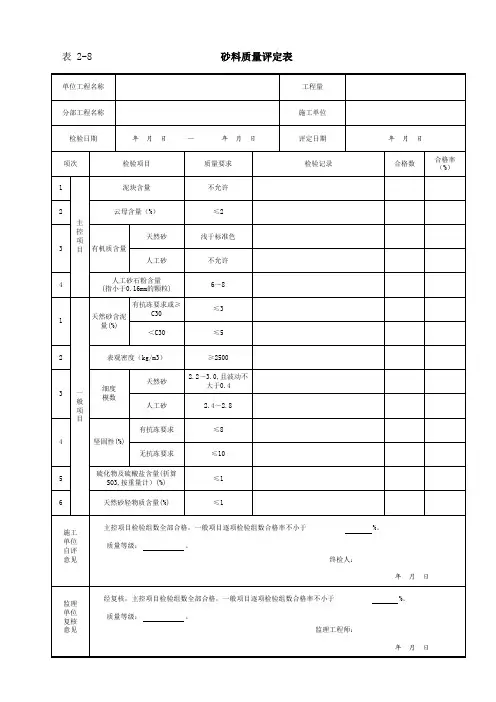

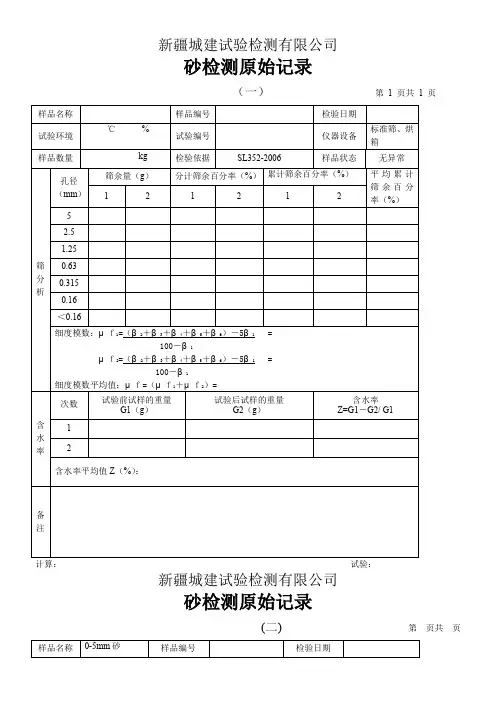

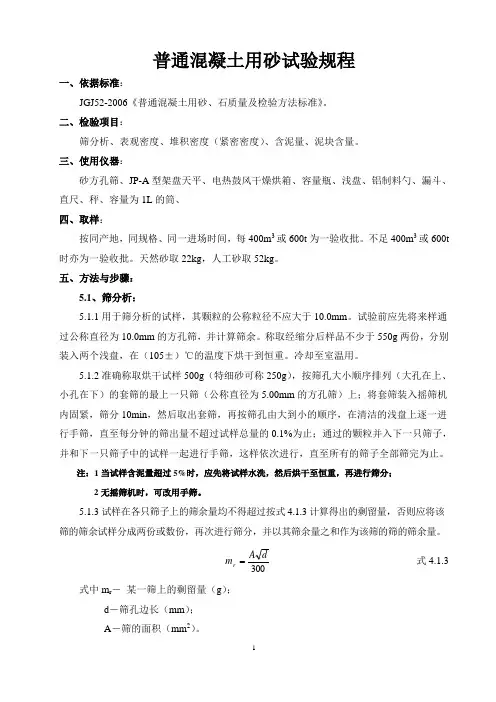

普通混凝土用砂试验规程一、依据标准:JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》。

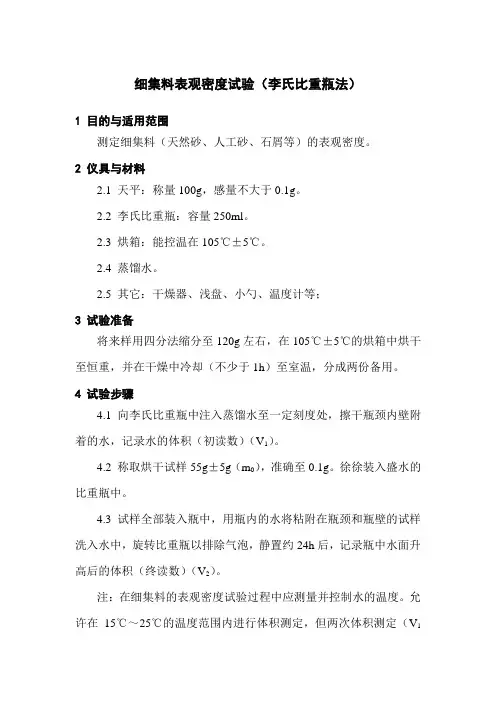

二、检验项目:筛分析、表观密度、堆积密度(紧密密度)、含泥量、泥块含量。

三、使用仪器:砂方孔筛、JP-A 型架盘天平、电热鼓风干燥烘箱、容量瓶、浅盘、铝制料勺、漏斗、直尺、秤、容量为1L 的筒、 四、取样:按同产地,同规格、同一进场时间,每400m 3或600t 为一验收批。

不足400m 3或600t 时亦为一验收批。

天然砂取22kg ,人工砂取52kg 。

五、方法与步骤:5.1、筛分析:5.1.1用于筛分析的试样,其颗粒的公称粒径不应大于10.0mm 。

试验前应先将来样通过公称直径为10.0mm 的方孔筛,并计算筛余。

称取经缩分后样品不少于550g 两份,分别装入两个浅盘,在(105±)℃的温度下烘干到恒重。

冷却至室温用。

5.1.2准确称取烘干试样500g (特细砂可称250g ),按筛孔大小顺序排列(大孔在上、小孔在下)的套筛的最上一只筛(公称直径为5.00mm 的方孔筛)上;将套筛装入摇筛机内固紧,筛分10min ,然后取出套筛,再按筛孔由大到小的顺序,在清洁的浅盘上逐一进行手筛,直至每分钟的筛出量不超过试样总量的0.1%为止;通过的颗粒并入下一只筛子,并和下一只筛子中的试样一起进行手筛,这样依次进行,直至所有的筛子全部筛完为止。

注:1当试样含泥量超过5%时,应先将试样水洗,然后烘干至恒重,再进行筛分;2无摇筛机时,可改用手筛。

5.1.3试样在各只筛子上的筛余量均不得超过按式4.1.3计算得出的剩留量,否则应将该筛的筛余试样分成两份或数份,再次进行筛分,并以其筛余量之和作为该筛的筛的筛余量。

300dA m r式4.1.3 式中m r ― 某一筛上的剩留量(g ); d ―筛孔边长(mm ); A ―筛的面积(mm 2)。

5.1.4称取各筛筛余试样的质量(精确到1g ),所有各筛的分计筛余量和底盘中的剩余量之和与筛分前的试样总量相比,相差不得超过1%。

砂表观密度试验步骤

8. 1.5. 1适用范围

本方法适用于测定砂的表观密度。

8. 1.5.2仪器设备

(1)天平:称量1000g,感量1g。

(2)李氏瓶:容量250mL。

(3)烘箱:温度控制范围为(105±5)℃。

(4)其他仪器设备应符合8. 1.4. 2中的规定。

8. 1.5.3 试样制备

将样品缩分至不少于120g,在(105±5)℃的烘箱中烘干至恒重,并在干燥器中冷却至室温,分成大致相等的两份备用。

8. 1.5. 4试验步骤

(1)向李氏瓶中注入冷开水至一定刻度处,擦干瓶颈内部附着水,记录水的体积(V1); (2)称取烘干试样50g (m0),徐徐加入盛水的李氏瓶中;

(3)试样全部倒入瓶中后,用瓶内的水将黏附在瓶颈和瓶壁的试样洗入水中,摇转李氏瓶以排除气泡,静置约24h后,记录瓶中水面升高后的体积(V2)。

注:在砂的表观密度试验过程中应测量并控制水的温度,允许在15?25℃的温度范围内进行体积测定,但两次体积测定(指V1和V2)的温差不得大于2℃。

从试样加水静置的2h 起,直至记录完瓶中水面高度时止,其温度相差不应超过2℃。

8. 1.5. 5结果计算

表观密度(简易法)应按式(8-1-4)计算,至10kg/m3:

式中ρ——表观密度,kg/m3;

m0——试样的烘干质量,g;

V1——水的原有体积,mL;

V2——试样后的水和试样的体积,mL;

αt——水温对砂的表观密度影响的修正系数,见表8-1-10。

以两次试验结果的算术平均值作为测定值,两次结果之差大于20kg/m3时,应重新取样进行试验。

实验一:细集料的表观密度试验一、实验目的用容量瓶法测定细集料(天然砂、石屑、机制砂)在23℃时对水的表观相对密度和表观密度。

本方法适用于含有少量大于2。

36㎜部分的细集料. 二、试验原理表观密度(视密度)是指在规定条件(105℃±5℃烘干至恒重下),单位体积(含材料的实体矿物成分及闭口孔隙体积)物质颗粒的干质量。

表观密度以ρ表示.ns sV V m +=ρ式中,ρ -—细集料的表观密度(g /㎝3); s m —-矿质实体质量(g ); s V ——矿质实体体积(㎝3); n V ——矿质实体闭口孔隙体积(㎝3).三、预习要求1、理解表观密度概念,了解试验原理。

2、了解试验仪器的用法,掌握细集料的表观密度试验方法. 四、实验仪器1、天平:称量1㎏,感量不大于1g 。

2、容量瓶:500mL.3、烘箱:能控温在105℃±5℃.4、烧杯:500mL 。

5、洁净水。

6、其它:干燥器、浅盘、铝制料勺、温度汁等。

五、实验内容 1、将缩分至650g 左右的试样在温度为105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重,并在干燥器内冷却至室温,分成两份备用.2、称取烘干的试样约300g(m 0),装入盛有半瓶洁净水的容量瓶中.3、摇转容量瓶,使试样在已保温至23℃±1.7℃的水中充分搅动以排除气泡,塞紧瓶塞,在恒温条件下静置24h 左右,然后用滴管添水,使水面与瓶颈刻度线平齐,再塞紧瓶塞,擦干瓶外水分。

称其总质量(m 2).4、倒出瓶中的水和试样,将瓶的内外表面洗净,再向瓶内注入同样温度的洁净水(温差不超过2℃)至瓶颈刻度线,塞紧瓶塞,擦干瓶外水分,称其总质量(m 1)。

5、计算细集料的表观相对密度按式(1-1)计算至小数点后3位。

γa =012m m m m +- (1-1)式中:γa —-集料的表观相对密度,无量纲; m 0——集料的烘干质量(g); m 1—-水及容量瓶的总质量(g);m2——试样、水、瓶及容量瓶的总质量(g).表观密度(1—2)计算,精确至小数点后3位。