中国哲学史课程讲义001

- 格式:ppt

- 大小:587.00 KB

- 文档页数:4

中国哲学讲义1推荐书目:1冯友兰《中国哲学简史》北大19962《哲学大词典中国哲学史卷》上海辞书出版社1985哲学这一门科学的任务是探讨存在者之所以为存在者以及存在者作为存在者所具有的各种属性。

——亚里士多德哲学的认识方式只是一种反思,——意指跟随在事实后面的反复思考。

—黑格尔亚里士多德认为哲学产生需要三个条件:惊讶闲暇(精神)自由中国哲学合法性问题讨论中国思想史还是中国哲学史?1中国哲学的特点1)中国哲学产生之条件:从宗教到哲学人文关怀忧患意识2)中国哲学的特点:冯友兰《中国哲学简史》中国文化的精神基础是伦理,而非哲学1)不在于增加积极的知识而在于提高心灵的境界2)中国哲学的任务是将对立命题化为合命题3)中国哲学的主题是内圣外王之道4)多用名言、警语,比喻论证。

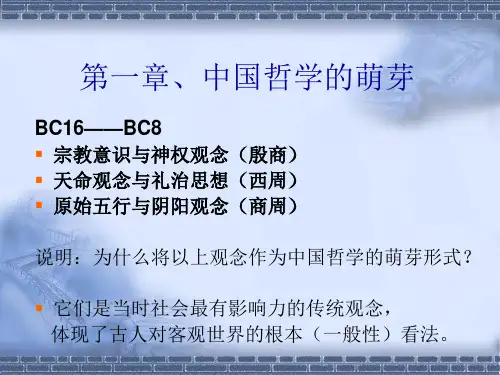

张岱年《中国哲学大纲》中国哲学有六个特点:1)合知行2)一天人3)同真善4)重人生而不重知论5)重了悟而不重论证6)既非依附科学亦不依附宗教2中国哲学的历史:先秦子学:儒家、道家、墨家、名家、法家两汉经学:今文经学、古文经学、谶纬魏晋玄学:贵无论、崇有论、独化论隋唐佛学:天台宗、华严宗、唯识宗、禅宗宋明理学:理学、气学、心学清代朴学:乾嘉学派(哲学观念上仍是理学思想占优)3中国哲学史的历史1. 谢无量《中国哲学史》第一部中国人写的《中国哲学史》19162. 胡适《中国哲学史大纲(上卷)》1919 第一部用现代方法写的《中国哲学史》蔡元培认为此著有四个特点:证明的方法/扼要的手段/平等的眼光/系统的研究3. 冯友兰《中国哲学史》第一部用现代方法写的完整的《中国哲学史》1928-19344. 张岱年《中国哲学大纲》第一部以问题为主题的《中国哲学史》19375. 任继愈《中国哲学史》建国后第一部用马克思主义分析的中国哲学史1963-79其他《中国思想史》钱穆1980 《中国思想史纲》侯外庐1980《中国思想发展史》何兆武1980中国哲学萌芽于殷、周之际,形成于春秋末期,战国时代出现了百家争鸣一先秦主要哲学观念①天道观。

《中国哲学简史》前三章讲义开场白大家好!我是《中国哲学简史》课程讲师马薷薷,非常高兴能和大家一起穿越这门课程。

(马薷薷是生长于陕西渭北地区的一种灌木,结红色小果,味淡甜可食,枝干有刺,生命力极强)需要说明的是,在刚接受这门课的授课任务时,我是有两方面的困惑的:其一是到底讲“中国哲学史”,还是讲冯友兰的“中国哲学史”?这个问题产生的原因是,目前的中国哲学史研究和写作范式已经呈现出多样化的特点,同时,冯友兰先生的哲学观和哲学史观在解放前后变化也是较大的。

其二,中国哲学典籍浩如烟海,哲学人物众多,仅冯先生这本《简史》涉及的人物便有数十个,如何取舍以达到梳理的目标?对于第一个问题我考虑的结果是:只讲冯友兰的《中国哲学简史》这本书,不涉及其它论者对本书的评价,不涉及其它中国哲学观或者中国哲学史观,不涉及冯友兰的哲学史观的变化。

这可称之为复杂问题简单化,或者举重若轻的原则。

同时,对书中符合冯先生这一时期思想但书中本身处理过于简单的内容适当补充一些材料,这可称之为举轻若重的原则。

对第二个问题我考虑的结果是:不增加,不扩展教材内容,只讲这本书中的“哲学问题”,即以作者对中国哲学史提出的问题(当然也是中国哲学史本身的问题)为问题,以中国哲学的范畴流变为核心来组织讲授结构,围绕这些问题和范畴来决定教材内容的取舍。

这可称为“因事设论”的原则。

好了我们正式开始上课。

本次讨论的主题是:“中国有无哲学”。

请大家先阅读下面的内容:主题贴:“中国有无哲学”这个问题应该是研究中国哲学史的前提性问题,是中国哲学史目前仍然绕不过去的问题。

冯友兰先生的《中国哲学简史》一书之前三章集中回答了这一问题。

(虽然前三章没有这个题目)这个问题实际上是由一系列逐步递进的问题组成的:其一,“中国有无哲学”这个问题到底是如何引起的?这个问题仅仅为一个哲学问题,还是一个更广泛意义的文化问题、或者发展问题?(近代以来西方哲学的进入对于中国传统文化的冲击,以及由此引起的“西方中心主义”)其二,到底什么是哲学? 哲学定义到底应该是多元的,还是唯一的,普遍的?从“哲学是什么”出发讨论“中国有无哲学”的问题,逻辑上是否成立?如果有一种能被中西方文化共同接受的哲学“定义”,那么,能否以这样的哲学定义去套中国哲学?中国哲学是否符合这样的哲学定义?其三,哲学与科学有何不同?哲学的最本质功能是什么?中国哲学是否具有这样的功能? 其四,中国哲学的主题是什么?(中国哲学家主要试图解决什么问题?)西方哲学家是否回答过同样的问题?这样的主题是不是哲学问题?(附带一个问题,冯友兰的《中国哲学简史》为何不收《孙子》?)其五,中西哲学到底有何异同?同大于异?还是异大于同?到底是以这些共同点来判断“中国有无哲学?”,还是以中西哲学的不同点为依据另找一套标准(范畴、概念)来证明“中国有哲学”?以当代的哲学形态或借用西方哲学的方法、术语表述的中国哲学是否还是中国哲学呢?其六,中国哲学到底有怎样的特点,以至于有人说“中国没有哲学”?其七,中国哲学的这些特点是怎样形成的?或者说导致中国哲学的“中国特点”的因素是什么?(中国哲学的经济、地理背景)冯友兰先生用地理条件和经济条件及受地理和经济条件决定的家族制度(宗法制度)来解释中西哲学的不同,在理论上是否成立?其八,中国哲学的雏形是怎样发端的?(冯友兰先生为何要讨论诸子起源问题?)其九,“中国有无哲学”的问题将来还存在不存在?(中国哲学与现代化的关系问题以及中国哲学自身的现代化问题,或者说中国哲学的发展方向问题)有没有可能,我们让西方思想家来讨论“西方有没有中国的什么学,如儒学”?讨论一:现在我们先来讨论第一个问题,请大家先读下面的材料西方中心论是西方文化的一个不自觉的前提,从古至今。

这是北大某位老师的中哲课堂笔记,因为太多,不便全贴,请需要的同学加我,可以qq传给你,希望对你有所帮助。

中国哲学史(杨立华版)讲义整理第一章孔子一、以孔子开篇的理由——汉语文明的伟大先知辨别孔老先后的问题在当今学界仍有争议,本课程的先后安排以其思想的重要性为标准。

我们中国历史上有无数伟大的存在,有无数伟大的人。

我们只要去读资治通鉴,我们就会发现资治通鉴里面所记录的每一个人都比我们伟大十倍,甚至百倍,哪怕是那里面最大奸大恶之人。

那是何等坚定何等光明的存在,那是一个何等光明的世界。

那么孔子是这群伟大灵魂之中最伟大的灵魂。

孔子对礼坏乐崩时代的拯救(一)先秦诸子共同面对的基本思想文化处境——礼坏乐崩孔子生于西周创辟以来的礼乐文化衰颓破碎之际。

在这个时候他想要有所拯救。

孔子所面对的情况叫“礼坏乐崩”。

其实礼坏乐崩几乎是先秦诸子的共同处境。

几乎所有的先秦思想家都面对这样一个基本的思想文化处境,就是礼坏乐崩(“礼崩乐坏”是错误读法,因为音乐是具有感染力的,故用“崩”字,以强调其弹性)。

在当时礼坏乐崩的一个重要特征就是,礼乐文化已经流于形式。

周礼,曾经被伟大的精神,曾经被伟大的真实性所充实和照亮的周礼,曾经在人的具体生活中有着那么鲜活显现的周礼,到了孔子所生活的时代,突然,或者说逐渐地变得不再鲜活,不再真实,不再真诚。

有两种人,一种人人欲横流,活得很真实,但很没有道德;另一种人活得很道德,但活得很不真实。

这样的结果恰恰在于,礼乐文化的形式化,渐渐地流于形式。

(二)孔子的拯救之路——复古与开新在这样一个礼乐文化衰颓破碎之际,孔子的拯救的途径第一是复古,第二是开新。

而孔子的复古和开新,其实恰恰是一体的两面。

孔子的复古,不是要简单地回归和原原本本地复原周礼的每一个细节。

孔子的精神恰恰是要回到周公致礼作乐的那个伟大的精神实质本身。

孔子一定是在一个现实的物质生活的基础上告诉人们如何建构精神生活,如何建构精神实质,并且把这精神实质变成有根源的有传统的一种精神,与古代的传统有着内在的精神同一性。

中国哲学史讲稿李元光西南民族大学社科部目录第一章绪论第一节中国哲学史是中华民族的认识史第二节中国哲学史的发展过程及其基本特点第二章殷周春秋哲学思想的萌芽和发展第一节殷周春秋哲学思想的萌芽第二节《周易》的哲学思想第三节老于哲学第四节孔子哲学第五节春秋后期的《孙子兵法》第六节墨于哲学第三章战国的百家争鸣第一节战国社会状况和哲学思想概述第二节庄子哲学第三节孟子哲学第四节名家惠施和公孙龙第五节先秦子学总结家荀子第六节法家集大成者韩非第四章两汉经学第一节两汉社会状况和哲学思想概述第二节经学大师董仲舒第三节扬雄、桓谭的哲学思想第四节无神论哲学家王充第六章隋唐的儒道佛第一节隋唐社会状况和哲学思想概述第二节韩愈的哲学思想第三节慧能的禅宗哲学,第四节柳宗元和刘禹杨的哲学思想第七章宋明的理学和心学第一节宋明社会状况和哲学思想概述第二节张载的哲学思想第三节理学大师朱熹第四节陆九渊的哲学思想第五节心学家王守仁参考书目:《中国哲学史》(上、下册)冯友兰,华东师范大学出版社,2000年《中国哲学史》(上、下册)肖萋父、李锦全,人民出版社,1983年《中国哲学大纲》张岱年,江苏教育出版社,2005年《中国哲学史教学背资料选辑》(上下册)中化书局,1981年第一章绪论有着数千年文明史的中国,创造了光辉灿烂的古代文化,其中饱含着十分丰富的哲学遗产。

正如毛泽东所说的:“我们这个民族有数千年的历史,有它的特点,有它的许多珍贵品。

”中国传统哲学既独特又博大,既平易又高深。

它的核心是人生观而不是宇宙观,它的侧重点是社会观而不是自然观。

它的重点研究对象是“人”。

中国哲人辈出,诸子纷立。

中国哲学典籍浩繁,是思想宝库中的珍品。

第一节中国哲学史是中华民族的认识史一、什么是哲学、哲学史?哲学是关于世界观的学问,是人类对自然、社会和思维发展的一般规律的认识。

人们对自然界的发生、发展、本质、规律的认识,叫做自然观;人们对社会历史的发生、发展、本质、规律的认识,叫做社会历史观;人们对自身思维的产生、发展、本质、规律的认识,叫做逻辑学。

目录序再版自序第一篇导言/ 001第二篇中国哲学发生的时代第一章中国哲学结胎的时代/ 022第二章那时代的思潮(诗人时代)/ 028 第三篇老子/ 031第四篇孔子第一章孔子略传/ 047第二章孔子的时代/ 049第三章易/ 054第四章正名主义/ 065第五章一以贯之/ 074第五篇孔门弟子/ 088第六篇墨子第一章墨子略传/ 103第二章墨子的哲学方法/ 109第三章三表法/ 114第四章墨子的宗教/ 118第七篇杨朱/ 126第八篇别墨第一章墨辩与别墨/ 132第二章墨辩论知识/ 137第三章论辩/ 144第四章惠施/ 163第五章公孙龙及其他辩者/ 168第六章墨学结论/ 179第九篇庄子第一章庄子时代的生物进化论/ 182第二章庄子的名学与人生哲学/ 190第十篇荀子以前的儒家第一章大学与中庸/ 201第二章孟子/ 207第十一篇荀子第一章荀子/ 218第二章天与性/ 222第三章心理学与名学/ 231第十二篇古代哲学之终局第一章西历前三世纪之思潮/ 245第二章所谓法家/ 260第三章古代哲学之中绝/ 276附录/ 286序我们今日要编中国古代哲学史,有两层难处。

第一是材料问题:周秦的书,真的同伪的混在一处。

就是真的,其中错简错字又是很多。

若没有做过清朝人叫做“汉学”的一步工夫,所搜的材料必多错误。

第二是形式问题:中国古代学术从没有编成系统的纪载。

《庄子》的《天下篇》,《汉书·艺文志》的《六艺略》《诸子略》,均是平行的纪述。

我们要编成系统,古人的著作没有可依傍的,不能不依傍西洋人的哲学史。

所以非研究过西洋哲学史的人,不能构成适当的形式。

现在治过“汉学”的人虽还不少,但总是没有治过西洋哲学史的。

留学西洋的学生,治哲学的,本没有几人。

这几人中,能兼治“汉学”的,更少了。

适之先生生于世传“汉学”的绩溪胡氏,禀有“汉学”的遗传性;虽自幼进新式的学校,还能自修“汉学”,至今不辍;又在美国留学的时候兼治文学哲学,于西洋哲学史是很有心得的。

中国哲学史(一)本文转载自:揭阳爱维艾夫网中国哲学是世界几大类型的传统哲学之一。

它致力于研究天人之间的关系和古今历史演变的规律,形成了自己独具特色的自然观、历史观、人性论、认识论和方法论,特别重视哲学与伦理的联系。

它以本民族特有的理论思维形式表现唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学的相互斗争、相互影响的过程,曲折地反映中国历史上的阶级斗争和生产斗争。

儒家春秋战国时期“百家争鸣”中由孔子创建的一个重要学派。

儒家“祖述尧舜,宪章(效法)文武”,崇尚道德教化,宣扬“仁义”、“忠恕”和“中庸之道”,政治上提倡德治、仁政和王道。

孔子死后,儒家分化为八个流派,最重要的是孟子和荀子两派。

都继承并改造了儒学。

秦汉以后,儒家适应各个时期封建统治的需要,融合法、道、佛,不断改变其形态,逐渐成为占统治地位的封建意识形态。

近代以后,随着封建社会的解体,儒家思想也逐步丧失其统治地位,走向衰落。

道家春秋战国时期“百家争鸣”中形成的一个以“道”为中心的学派。

老子和庄周是道家的主要代表人物。

以“道”说明宇宙的本质和构成。

道家学说的内容以老庄的自然天道观为主,强调道法自然,天道无为,万物自然生化。

政治上提倡“无为而治”。

后来,道家又与名、法合流,兼采阴阳、儒墨之善,形成了黄老学派,主张以虚无为本,以因循为用,因时因物,无为而无不为。

汉初,黄老之学备受推崇,盛极一时。

自汉武帝独尊儒术之后,黄老之学渐衰。

但道家思想并未绝迹,在民间流传中,仍有所发展。

不断为官方统治思想所吸收,对中国传统思想文化有着重要影响。

墨家战国时期与儒家相对立的一个重要学派。

创始人是墨翟,故称墨家。

主张“兼爱”、“尚贤”、“节葬”、“节用”、“非攻”、“非命”,崇尚强、力,强调功利,与儒家学说展开了争论。

提出了“三表”、“取实予名”的认识论观点,具有注重经验的朴素唯物主义思想。

但又主张“天志”、“明鬼”,企图借助天、鬼的虚幻力量,作为推行其政治主张的工具,陷入了唯心主义和有神论。

《中国哲学史》讲义教案一、第一章:中国古代哲学的起源1.1 教学目标让学生了解中国古代哲学的起源和发展背景。

让学生掌握中国古代哲学的基本概念和特点。

让学生了解中国古代哲学的重要人物和著作。

1.2 教学内容中国古代哲学的起源和发展背景。

中国古代哲学的基本概念和特点。

中国古代哲学的重要人物和著作。

1.3 教学方法讲授法:讲解中国古代哲学的起源和发展背景。

案例法:介绍中国古代哲学的重要人物和著作。

讨论法:引导学生讨论中国古代哲学的基本概念和特点。

二、第二章:儒家哲学2.1 教学目标让学生了解儒家哲学的基本思想和主要代表人物。

让学生掌握儒家哲学的核心价值观和道德观念。

让学生了解儒家哲学对后世的影响。

2.2 教学内容儒家哲学的基本思想和主要代表人物。

儒家哲学的核心价值观和道德观念。

儒家哲学对后世的影响。

2.3 教学方法讲授法:讲解儒家哲学的基本思想和主要代表人物。

案例法:介绍儒家哲学的核心价值观和道德观念。

讨论法:引导学生讨论儒家哲学对后世的影响。

三、第三章:道家哲学3.1 教学目标让学生了解道家哲学的基本思想和主要代表人物。

让学生掌握道家哲学的自然观和人生观。

让学生了解道家哲学对后世的影响。

3.2 教学内容道家哲学的基本思想和主要代表人物。

道家哲学的自然观和人生观。

道家哲学对后世的影响。

3.3 教学方法讲授法:讲解道家哲学的基本思想和主要代表人物。

案例法:介绍道家哲学的自然观和人生观。

讨论法:引导学生讨论道家哲学对后世的影响。

四、第四章:佛教哲学4.1 教学目标让学生了解佛教哲学的起源和主要思想。

让学生掌握佛教哲学的教义和修行方法。

让学生了解佛教哲学在中国的发展和影响。

4.2 教学内容佛教哲学的起源和主要思想。

佛教哲学的教义和修行方法。

佛教哲学在中国的发展和影响。

4.3 教学方法讲授法:讲解佛教哲学的起源和主要思想。

案例法:介绍佛教哲学的教义和修行方法。

讨论法:引导学生讨论佛教哲学在中国的发展和影响。

五、第五章:宋明理学5.1 教学目标让学生了解宋明理学的起源和发展背景。

01我们这学期的内容是中国哲学史下,因为郑开老师已经把魏晋玄学讲完了,所以我们的中国哲学史下…是把魏晋玄学讲完了吧?(同学:是)讲到了郭象还是?(僧肇)那就更好了,那也就是说魏晋这个部分我就不需要给大家再讲了。

你们对魏晋有了充分的了解,那么当然在魏晋之后还有个漫长的隋唐时期,而这个漫长的隋唐时期实际上在中国哲学史的传统里边里面这个部分主要是以佛教为最鼎盛,那么整个思想发展里面隋唐佛教的发展当然是中国佛教史或者是佛教中国化过程中特别重要的一个部分,也是佛教中国化过程的一个顶峰。

但是在我们中国哲学史这门课上,我们对佛教这个方面,一般情况下放的重心是比较轻的,就是我们重点不放在佛教这个方面,因为我们有专门的老师来讲佛教史。

比如周学农老师啊,比如李四龙老师啊,那么这些老师,我想你们去学佛教方面的内容,跟周学农、李四龙学习要比跟我学习要正宗,我不是研究佛教出身的,我是研究儒家、道家出身的,而且我也有一个偏见,我一直坚定地认为,佛教是外来的,只有儒家、道家是真正意义上中国的固有文化。

而且我觉得佛教的中国化,当然这是我的偏见,我一直认为佛教的中国化就是佛教的道家化或者佛教的儒家化,其实就这两个进步,基本上没有第三个进步,所以从一般意义上我们作为中国本土思想,我们还是以儒家、道家为根本,那么基于这样的理由,也基于我自己的兴趣,那么我们整个的这一个学期实际上只讲一个内容,就是宋明理学。

其实我以前不是这样的,以前一般是魏晋玄学加宋明理学,因为郑开兄讲得比较…紧凑,就讲完了魏晋,那我以后也劝他就这么讲。

我就干脆讲宋明理学算了。

那么宋明理学的内容呢,我们整个一学期来讲,对我来说很愉快,我想对你们来说也会很愉快。

我们完整的用一个学期的时间讲宋明理学,而且我只讲授宋明理学里面真正重要的人物,这个…凡二流三流的人物我一概不讲,因为我不太关心,我现在对二流三流的哲学家一点兴趣都没有。

可能是一种偏见吧。

那么我们整个课程的安排,一般情况下我们是十五次课,十六次课,中间会有一些放假什么之类的,我这两天因为特定的事情,一直忙碌,连这个…其实校历我也没看,我们就按照十五次课来计划。

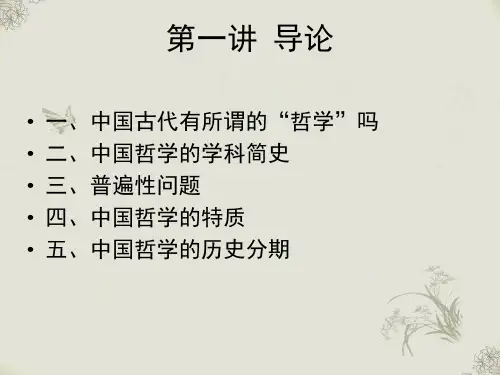

第一讲:导论●哲学与中国哲学●哲学与哲学史●中国哲学史的历史一.哲学与中国哲学●哲学●中国哲学的特点●中国哲学的历史●1.哲学哲学这一门科学的任务是探讨存在者之所以为存在者以及存在者作为存在者所具有的各种属性。

——亚里士多德哲学的认识方式只是一种反思,——意指跟随在事实后面的反复思考。

——黑格尔亚里士多德认为哲学产生需要三个条件:●惊讶●闲暇●(精神)自由2.中国哲学的特点●(1).中国哲学产生之条件:●从宗教到哲学●人文关怀●忧患意识《易》之兴也,其于中古乎?作《易》者,其有忧患乎?《易》之兴也,其于中古乎?作《易》者,其有忧患乎?——《易传·系辞》(2).中国哲学的特点:●张岱年先生在《中国哲学大纲》中指出中国哲学有六个特点:●(1)、合知行●(2)、一天人●(3)、同真善●(4)、重人生而不重知论●(5)、重了悟而不重论证●(6)、既非依附科学亦不依附宗教3.中国哲学的历史:●先秦子学:儒家、道家、墨家、名家、法家●两汉经学:今文经学、古文经学、谶纬●魏晋玄学:贵无论、崇有论、独化论●隋唐佛学:天台宗、华严宗、唯识宗、禅宗●宋明理学:理学、气学、心学●清代朴学二.哲学与哲学史●哲学史是哲学思想的展开●哲学就是哲学史三.中国哲学史的历史●谢无量《中国哲学史》●胡适《中国哲学史大纲》●冯友兰《中国哲学史》●张岱年《中国哲学大纲》●任继愈《中国哲学史》1.谢无量《中国哲学史》第一部中国人写的《中国哲学史》2.胡适《中国哲学史大纲》●第一部用现代方法写的《中国哲学史》蔡元培认为胡书有四个特点:●证明的方法●扼要的手段●平等的眼光●系统的研究3.冯友兰《中国哲学史》●第一部用现代方法写的完整的《中国哲学史》窃查此书,取材谨严,持论精确,允宜列入清华丛书,以贡献于学界。

——陈寅恪●4.张岱年《中国哲学大纲》●第一部以问题为主题的《中国哲学史》5.任继愈《中国哲学史》●建国后第一部用马克思主义分析的中国哲学史四.思考●中国哲学有什么特点?●哲学与哲学史的关系如何?●谈谈中国哲学史学科的发展?第二讲:孔子孔子与儒家●秩序与礼●仁●中庸●天命●君子与圣人一.孔子与儒家孔子其人●孔子与周公●孔子与六艺●孔子与儒家1. 孔子其人●孔子生鲁昌平乡陬邑。

目录序再版自序第一篇导言/ 001第二篇中国哲学发生的时代第一章中国哲学结胎的时代/ 022第二章那时代的思潮(诗人时代)/ 028 第三篇老子/ 031第四篇孔子第一章孔子略传/ 047第二章孔子的时代/ 049第三章易/ 054第四章正名主义/ 065第五章一以贯之/ 074第五篇孔门弟子/ 088第六篇墨子第一章墨子略传/ 103第二章墨子的哲学方法/ 109第三章三表法/ 114第四章墨子的宗教/ 118第七篇杨朱/ 126第八篇别墨第一章墨辩与别墨/ 132第二章墨辩论知识/ 137第三章论辩/ 144第四章惠施/ 163第五章公孙龙及其他辩者/ 168第六章墨学结论/ 179第九篇庄子第一章庄子时代的生物进化论/ 182第二章庄子的名学与人生哲学/ 190第十篇荀子以前的儒家第一章大学与中庸/ 201第二章孟子/ 207第十一篇荀子第一章荀子/ 218第二章天与性/ 222第三章心理学与名学/ 231第十二篇古代哲学之终局第一章西历前三世纪之思潮/ 245第二章所谓法家/ 260第三章古代哲学之中绝/ 276附录/ 286序我们今日要编中国古代哲学史,有两层难处。

第一是材料问题:周秦的书,真的同伪的混在一处。

就是真的,其中错简错字又是很多。

若没有做过清朝人叫做“汉学”的一步工夫,所搜的材料必多错误。

第二是形式问题:中国古代学术从没有编成系统的纪载。

《庄子》的《天下篇》,《汉书·艺文志》的《六艺略》《诸子略》,均是平行的纪述。

我们要编成系统,古人的著作没有可依傍的,不能不依傍西洋人的哲学史。

所以非研究过西洋哲学史的人,不能构成适当的形式。

现在治过“汉学”的人虽还不少,但总是没有治过西洋哲学史的。

留学西洋的学生,治哲学的,本没有几人。

这几人中,能兼治“汉学”的,更少了。

适之先生生于世传“汉学”的绩溪胡氏,禀有“汉学”的遗传性;虽自幼进新式的学校,还能自修“汉学”,至今不辍;又在美国留学的时候兼治文学哲学,于西洋哲学史是很有心得的。

先秦哲学思想第一章中国哲学的开端(夏商至西周)第一节夏代“天”的观念▪“济济有众,咸听朕言,非唯小子,敢行称乱,蠢兹有苗,用天之罚。

”▪“天用剿绝其命”,“共行天之罚也。

”▪“禹吾无间然矣:菲饮食而致孝乎鬼神,恶衣服而致美乎黻冕,卑宫室而尽力乎沟洫。

”第二节商代“帝”的观念▪“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。

”▪甲骨卜辞:“甲辰,帝其令雨?”“帝其降堇(馑)?”“王封邑,帝若(诺)。

”“伐邛方,帝受我又。

”▪“帝立子生商”第三节西周初年的天命观和“德”的观念▪“丕显文王,受天有大命。

在武王嗣文作邦,辟厥匿,匍有四方,畯正厥民。

……故天翼临子,法保先王,有四方。

”▪“皇天上帝,改厥元子兹大国殷之命。

惟王受命,无疆惟休,亦无疆惟恤。

呜呼!曷其奈何弗敬。

”“天命靡常”说▪“我闻曰:…上帝引逸,有夏不适逸……厥惟废元命,降致罚。

乃命尔先祖成汤革夏,俊民甸四方。

”▪“呜呼!皇天上帝,改厥元子兹大国殷之命。

惟王受命,无疆惟休,亦无疆惟恤。

呜呼!曷其奈何弗敬。

”▪“非我小国,敢弋殷命,惟天不畀。

”“以德配天”说▪“民之所欲,天必从之。

”▪“天惟时求民主。

”▪“皇天无亲,惟德是辅。

”▪“不可不敬德。

”王其德之用,祈天永命。

第四节《周易》中的哲学思想▪关于矛盾对立的观念关于变化发展的观念▪关于交感相斥的思想关于矛盾转化的思想▪《周易》中的朴素辩证法思想,标志中国哲学的开端。

第五节“五行”说的哲学意义▪朴素的天道物性思想朴素的人道物性思想▪孕育着中国哲学天人合一、天人协调的思想萌芽。

▪开创既寻求万物的统一性,又兼顾到多样性的哲学思维。

第六节西周末期的无神论思想▪“瞻卬(仰)昊天,则我不惠。

”“昊天不平”▪“疾威上帝,其命多辟。

”“孔填不宁,降此大厉。

邦靡有定,士民其瘵。

”▪“不弔昊天,乱靡有定,式月斯生,俾民不宁。

”“降丧饥馑,斩伐四国。

”▪“下民之孽,匪降自天,尊沓背憎,职竞由人。

”第一章汉代的哲学思想第一节秦汉之际的黄老之学▪汉初推行黄老之学——托名黄帝和老子,以道家思想为主干,兼取法家若干思想的一种思想,以提倡“清静无为”、“恬淡寡欲”为核心。