《跨文化交际概论》课程教学大纲

- 格式:doc

- 大小:56.50 KB

- 文档页数:4

跨文化交际教学大纲一、导言1.教学目的和意义:介绍课程意义和目标,为学生明确学习意义及目标;2.课程内容概述:简述课程的内容范围及涵盖的重点领域,引起学生兴趣;3.教学方法与评价:说明课程采用的教学方法以及如何评价和考核学生的学习成果;二、跨文化交际概述1.什么是跨文化交际:介绍跨文化交际的定义和概念,明确其重要性;2.跨文化交际的挑战和困惑:探讨由于文化差异带来的挑战和困惑;3.重要的跨文化交际素养:介绍跨文化交际所必备的素养,如文化敏感度、文化适应力等。

三、文化差异与沟通1.文化对沟通的影响:分析不同文化对沟通方式的影响;2.非语言沟通:介绍非语言沟通在跨文化交际中的作用,如身体语言、面部表情等;3.社交礼仪:介绍不同文化背景下的社交礼仪和行为准则;4.语境和修辞:介绍语境和修辞在跨文化交际中的重要性。

四、文化差异在商务领域的应用1.文化对商务活动的影响:分析不同文化对商务活动的影响;2.跨文化商务沟通技巧:介绍在跨文化商务交流中需要注意的技巧;3.文化差异与商务谈判:介绍文化差异对商务谈判的影响,并分享应对策略;4.跨文化商务交际案例分析:通过真实案例分析跨文化商务交际中出现的问题和解决方法。

五、跨文化交际中的误解和冲突1.跨文化误解的成因:介绍跨文化交际中常见的误解成因;2.跨文化冲突的解决:分析跨文化冲突的原因,并提供解决方法;3.跨文化解决冲突技巧:介绍在跨文化冲突解决中需要注意的技巧和方法;4.跨文化交际中的案例分析:通过真实案例分析跨文化交际中出现的误解和冲突及其解决方法。

六、跨文化交际中的文化适应能力1.文化适应能力的重要性:介绍在跨文化交际中文化适应能力的重要性;2.发展文化适应能力的方法:提供发展和提升文化适应能力的方法和建议;3.跨文化适应案例分享:通过真实案例分享成功跨文化适应的经验和故事。

七、小组项目学生分组完成跨文化交际项目,如实地调研、报告撰写等,培养跨文化交际能力和团队合作能力。

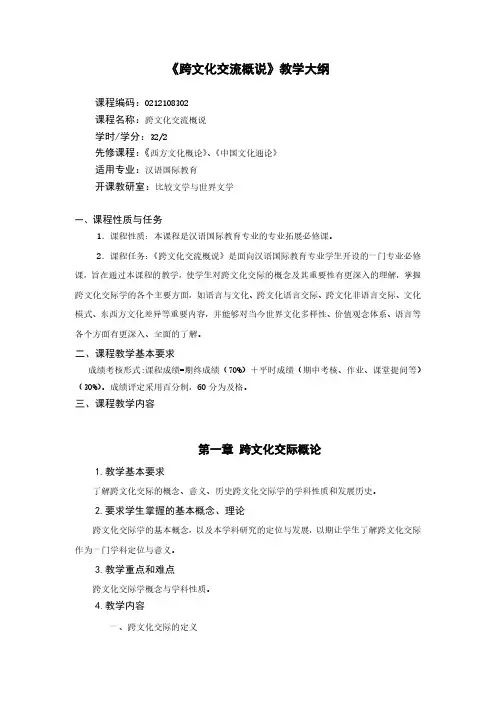

《跨文化交流概说》教学大纲课程编码:021*******课程名称:跨文化交流概说学时/学分:32/2先修课程:《西方文化概论》、《中国文化通论》适用专业:汉语国际教育开课教研室:比较文学与世界文学一、课程性质与任务1.课程性质:本课程是汉语国际教育专业的专业拓展必修课。

2.课程任务:《跨文化交流概说》是面向汉语国际教育专业学生开设的一门专业必修课,旨在通过本课程的教学,使学生对跨文化交际的概念及其重要性有更深入的理解,掌握跨文化交际学的各个主要方面,如语言与文化、跨文化语言交际、跨文化非语言交际、文化模式、东西方文化差异等重要内容,并能够对当今世界文化多样性、价值观念体系、语言等各个方面有更深入、全面的了解。

二、课程教学基本要求成绩考核形式:课程成绩=期终成绩(70%)+平时成绩(期中考核、作业、课堂提问等)(30%)。

成绩评定采用百分制,60分为及格。

三、课程教学内容第一章跨文化交际概论1.教学基本要求了解跨文化交际的概念、意义、历史跨文化交际学的学科性质和发展历史。

2.要求学生掌握的基本概念、理论跨文化交际学的基本概念,以及本学科研究的定位与发展,以期让学生了解跨文化交际作为一门学科定位与意义。

3.教学重点和难点跨文化交际学概念与学科性质。

4.教学内容一、跨文化交际的定义二、跨文化交际的分类三、学习跨文化交际的意义第二章文化休克1.教学基本要求了解文化冲突和文化休克是跨文化交际中的常见现象。

2.要求学生掌握的基本概念、理论文化休克的含义,人们在异文化中的反应。

3.教学重点和难点没有到过异族文化难有深刻的体会。

但跨文化交际者必须有充分的思想准备。

4.教学内容一、文化休克的定义和特征二、文化休克产生的原因第三章跨文化交际的失误1.教学基本要求要求学生认识到跨文化交际中文化意识的重要性。

2.要求学生掌握的基本概念、理论了解常见的跨文化交际的失误,要求了解跨文化交际失误产生的原因及解决方案。

3.教学重点和难点交际失败的深层原因不只是语言问题,而是价值观念,经济基础,道德观念等因素在起作用。

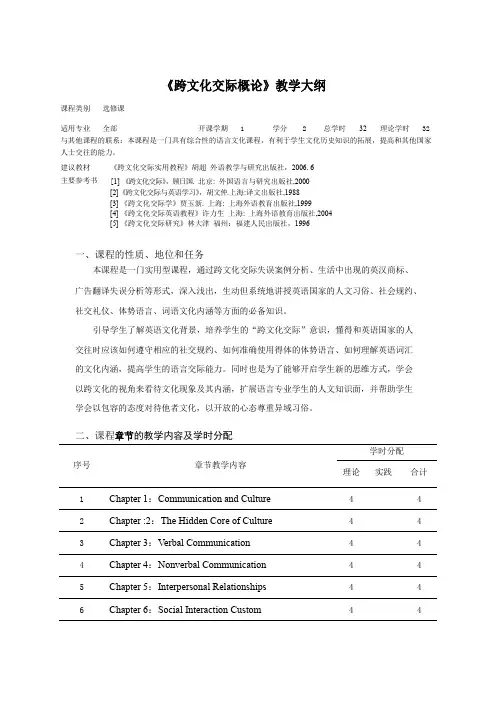

《跨文化交际概论》教学大纲课程类别选修课适用专业全部开课学期1学分2总学时32理论学时32与其他课程的联系:本课程是一门具有综合性的语言文化课程,有利于学生文化历史知识的拓展,提高和其他国家人士交往的能力。

建议教材《跨文化交际实用教程》胡超外语教学与研究出版社,2006.6主要参考书[1]《跨文化交际》,顾日国.北京:外国语言与研究出版社,2000[2]《跨文化交际与英语学习》,胡文仲.上海:译文出版社,1988[3]《跨文化交际学》贾玉新.上海:上海外语教育出版社,1999[4]《跨文化交际英语教程》许力生上海:上海外语教育出版社,2004[5]《跨文化交际研究》林大津福州:福建人民出版社,1996一、课程的性质、地位和任务本课程是一门实用型课程,通过跨文化交际失误案例分析、生活中出现的英汉商标、广告翻译失误分析等形式,深入浅出,生动但系统地讲授英语国家的人文习俗、社会规约、社交礼仪、体势语言、词语文化内涵等方面的必备知识。

引导学生了解英语文化背景,培养学生的“跨文化交际”意识,懂得和英语国家的人交往时应该如何遵守相应的社交规约、如何准确使用得体的体势语言、如何理解英语词汇的文化内涵,提高学生的语言交际能力。

同时也是为了能够开启学生新的思维方式,学会以跨文化的视角来看待文化现象及其内涵,扩展语言专业学生的人文知识面,并帮助学生学会以包容的态度对待他者文化,以开放的心态尊重异域习俗。

二、课程章节的教学内容及学时分配学时分配序号章节教学内容理论实践合计1Chapter1:Communication and Culture44 2Chapter:2:The Hidden Core of Culture44 3Chapter3:Verbal Communication44 4Chapter4:Nonverbal Communication44 5Chapter5:Interpersonal Relationships44 6Chapter6:Social Interaction Custom447Chapter7:Cultural Influences on EducationalContext448Chapter8:Improving Intercultural Communication44合计3232三、教学章节教学目的、基本内容要求、重点和难点第一章:交际与文化Communication and Culture教学内容:介绍文化和交际之间的关系,跨文化交际模式,交际中的各种意义等。

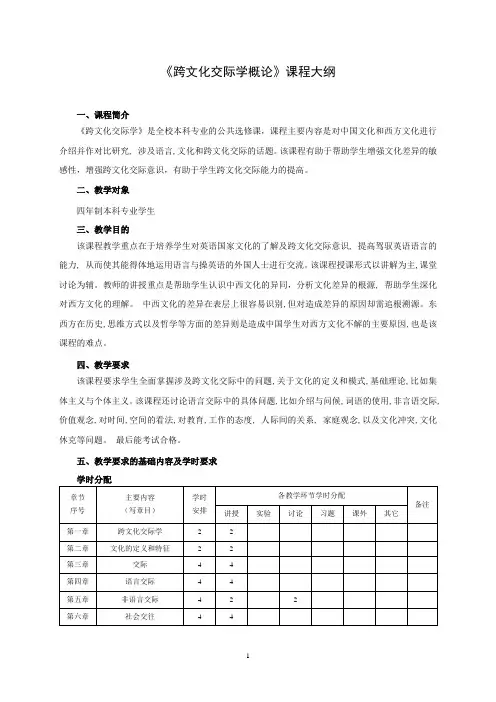

《跨文化交际学概论》课程大纲一、课程简介《跨文化交际学》是全校本科专业的公共选修课,课程主要内容是对中国文化和西方文化进行介绍并作对比研究, 涉及语言,文化和跨文化交际的话题。

该课程有助于帮助学生增强文化差异的敏感性,增强跨文化交际意识,有助于学生跨文化交际能力的提高。

二、教学对象四年制本科专业学生三、教学目的该课程教学重点在于培养学生对英语国家文化的了解及跨文化交际意识, 提高驾驭英语语言的能力, 从而使其能得体地运用语言与操英语的外国人士进行交流。

该课程授课形式以讲解为主,课堂讨论为辅。

教师的讲授重点是帮助学生认识中西文化的异同,分析文化差异的根源, 帮助学生深化对西方文化的理解。

中西文化的差异在表层上很容易识别,但对造成差异的原因却需追根溯源。

东西方在历史,思维方式以及哲学等方面的差异则是造成中国学生对西方文化不解的主要原因,也是该课程的难点。

四、教学要求该课程要求学生全面掌握涉及跨文化交际中的问题,关于文化的定义和模式,基础理论,比如集体主义与个体主义。

该课程还讨论语言交际中的具体问题,比如介绍与问候,词语的使用,非言语交际,价值观念,对时间,空间的看法,对教育,工作的态度, 人际间的关系, 家庭观念,以及文化冲突,文化休克等问题。

最后能考试合格。

五、教学要求的基础内容及学时要求学时分配章节序号主要内容(写章目)学时安排各教学环节学时分配备注讲授实验讨论习题课外其它第一章跨文化交际学 2 2第二章文化的定义和特征 2 2第三章交际 4 4第四章语言交际 4 4第五章非语言交际 4 2 2 第六章社会交往 4 4第七章人际关系 4 2 2第八章价值观 4 2 2第九章跨文化交际的障碍 2 2第十章文化休克与跨文化训练 6 4 2合计36 28 4 4各章教学要求和教学内容第一章跨文化交际学教学要求通过本章的学习,希望初步了解什么是跨文化交际,以及跨文化交际主要要学习的主要内容,以及对跨文化交际的不同理解。

《跨文化交际》教学大纲课程目标:本课程旨在帮助学生了解和掌握跨文化交际的基本概念、原则和技巧,提高学生的跨文化交际能力和跨文化意识。

课程内容:第一单元:跨文化交际的基本概念和原则1.1跨文化交际的定义和作用1.2跨文化交际的基本原则1.3跨文化交际的挑战和机遇第二单元:文化差异与意识2.1文化的定义和特征2.2文化差异的原因和表现2.3跨文化意识的培养和重要性第三单元:语言与文化的关系3.1语言的定义和作用3.2语言与文化的关系3.3语言的文化差异和应对策略第四单元:非语言交际与文化4.1非语言交际的定义和类型4.2非语言交际的文化差异4.3非语言交际的意义和应用第五单元:跨文化沟通技巧5.1有效倾听与观察5.2调整自己的言语和行为5.3解决跨文化沟通中的问题和冲突教学方法:本课程将采用多元化的教学方法,包括讲授、案例分析、讨论、小组活动和角色扮演等。

评估方式:1.平时表现:包括课堂参与、小组活动表现等。

2.课堂作业:包括课后练习、案例分析报告等。

3.期末考试:对学生对课程内容的综合理解和应用能力进行考核。

参考教材:3. Bennett, M.J. (1993). Towards Ethnorelativism: A Developmental Model of Intercultural Sensitivity. In R. M. Paige (Ed.), Education for the Intercultural Experience (pp. 21-71). Yarmouth, ME: Intercultural Press.教学大纲制定者:XXX教授。

(完整版)吴为善跨文化交际概论教学大纲上海师范大学精品课程/上海市重点课程全国对外汉语本科专业系列教材之一上海师范大学本科课程教学大纲课程名称:跨文化语言交际(In tercultural Commu nicatio n )学分:3学分总学时:54学时开课专业:对外汉语一、课程性质、目的和培养目标:跨文化语言交际是对外汉语本科专业的专业基础课。

在这个专业中占有重要地位,是学生拓展视野,构成完整的知识结构和提高跨文化语言交际能力必不可少的课程。

本课程阐述了跨文化语言交际的研究方向、研究方法、以及研究的内容和范围,对影响交际的变量进行了精确的分类,具有很强的操作性,所提供的变量不仅涉及到深层的文化背景,而且还涉及到具体的社会背景、社会心理和交际环境层面。

课堂的教学以及课外的实践能使学生对跨文化语言交际有一个全面的认识和把握,对培养学生的双语双文化素养、提高跨文化语言交际能力、成为对外汉语教学和管理以及从事各类涉外工作的新颖复合型人才具有积极的作用二、课程内容和建议学时分配:第一章跨文化语言交际概述(第1 - 2 周,共6 课时)第一节文化、语言和交际第二节跨文化语言交际第二章文化背景与跨文化交际(第3 - 4 周,共6 课时)第一节文化因素与跨文化交际第二节心理因素与跨文化交际第三章社会环境与跨文化交际(第5 - 6 周,共6 课时)第一节社会情景与跨文化交际第二节人际关系与跨文化交际第四章规范、符号及代码系统(第7 - 8 周,共6 课时)第一节规范与跨文化交际第二节符号与代码系统期中考核(第9 - 10 周,6 课时)社会调查:收集、编写跨文化语言交际情景案例课堂交流:交流案例,并评选优秀案例第五章跨文化语言对比分析(第11- 12 周,共6 课时)第一节汉英句法差异分析第二节汉英语义差异分析第六章跨文化语用对比分析(第13 - 14 周,共6 课时)第一节交往规则的文化差异第二节言语行为的文化差异第七章非言语行为及其文化差(第15 - 16 周,共6 课时)第一节非言语行为分类及社会功能第二节非言语行为的文化差异对比第八章性别差异及其跨性别交际(第17 - 18 周,共6 课时)第一节性别文化的形成第二节跨性别文化交际三、教材和参考书目:1、教材:吴为善《跨文化语言交际》,商务印书馆,20072 、参考书目:详见“参考文献目录”贾玉新《跨文化交际学》,上海外语教育出版社,1997 。

“跨文化交际学概论”教学大纲课程类别:人文素质课课程代码:W30242总学时:32学时学分:2适用专业:任何非英语本科专业先修课程:无先修课程要求一、课程的地位、性质和任务本课程是人文素质课。

其任务是:1. 培养学生在英语语言学习中的文化意识、文化比较意识以提高跨文化交际能力;2. 向学生介绍语篇分析法、人际交际的基本概念、跨语篇交际的理论和哲学思想、具体的语篇系统,帮助学生学会如何提高知识共享和如何处理交际失误。

二、课程教学的基本要求通过教学使学生:1.了解、掌握语篇分析的基本概念和方法。

2.了解、掌握人际交际的基本概念。

3.了解跨语篇交际的理论和哲学思想。

4.掌握交际失误的处理方法。

这是一门新学科,它所包含的实际内容仍在不断丰富,牵涉到的理论问题人们也仍在探讨,需要在实践中不断加以丰富和完善。

三、理论教学内容与学时分配1、Introduction and course requirements(2学时)2、Discourse approach(2学时)The topic; The limits of language; Successful inter-discourse professional communication; Approaches tointer-discourse professional communication.3、Doing things with words(2学时)Sentence meaning and speaker meaning; Speech acts, speech events, speech situation; Grammar of context.4、Interpersonal politeness and power(4学时)Communicative style or register; Face; the “self” as a communicative identity; The paradox of face:Involvement and independence; Politeness strategies; Politeness system; Miscommunication.5、Conversational inference: interpretation in spoken discourse(2学时)How do we understand discourse; Cohesive devices: lexical and grammatical; Cognitive schemata;Prosodic patterning; Metacommunication; Interactive intelligence.6、Topic and face: inductive and deductive patterns in discourse(4学时)Definition; Topic, turn taking, and timing; Deductive monologue; The inductive pattern; Inductive anddeductive rhetorical strategies; Topic and face systems; Face relationships in written discourse; Limitingambiguity.7、Ideologies of discourse(2学时)Three concepts of discourse; The utilitarian discourse system; Multiple discourse systems.8、Intercultural communication and stereotyping(4学时)Definition of culture; Culture and discourse systems; Cultural ideology and stereotypes; Negativestereotypes; Positive stereotypes.9、Corporate discourse(2学时)Discourse systems; The corporate discourse system (corporate culture).10、Professional discourse(2学时)the professional discourse system.11、Generational discourse(2学时)Involuntary discourse systems; Asian generational discourse systems; Communication betweengenerations.12、Gendre discourse(2学时)Intergendre discourse; Discourse systems and the individual; Intersystem communication.四、教学方法的原则建议教学重点:文化意识、文化比较意识、语篇分析法、人际交际的基本概念、跨语篇交际的理论和哲学思想、具体的语篇系统。

跨文化交际课程教学大纲一、课程简介跨文化交际是指在多文化背景下进行有效沟通和合作的能力。

跨文化交际课程旨在培养学生在不同文化背景下的适应能力、理解能力和沟通技巧。

通过本课程的学习,学生将能够更好地跨越语言和文化的障碍,增进国际间的理解与友谊。

二、课程目标本课程的主要目标是帮助学生:1.了解不同文化之间的差异和相似之处;2.掌握跨文化交际的基本原则和技巧;3.培养与不同文化背景的人沟通与合作的能力;4.增进对其他文化的尊重、欣赏和理解。

三、教学内容本课程将涵盖以下主题:1.文化概论a) 文化的定义和特点b) 文化对个人和社会的影响c) 多元文化主义的概念和重要性2.文化差异与文化冲突a) 文化差异的原因和表现形式b) 不同文化之间的冲突和误解c) 跨文化冲突的解决方法3.跨文化交际的基本原则a) 尊重他人的文化和价值观b) 适应不同的礼节和行为准则c) 理解和应对文化差异4.误解和歧视a) 语言和行为的误解b) 非理性的偏见和歧视c) 打破误解和歧视的方法和策略5.跨文化交际的实践a) 跨文化团队合作b) 跨文化销售与市场营销c) 跨文化外交与国际关系四、教学方法本课程将采用多种教学方法,以促进学生的参与和互动。

主要教学方法包括:1.讲授:教师通过讲解理论和案例,介绍跨文化交际的基本知识和技巧;2.案例分析:通过分析真实的跨文化交际案例,让学生理解其中存在的文化差异和问题;3.讨论:通过小组讨论和全班讨论的形式,促进学生对跨文化交际问题的思考和理解;4.角色扮演:通过角色扮演的方式,让学生亲身体验跨文化交际中可能遇到的情境,并提供解决问题的实践机会;5.案例研究:学生将选择一个真实的跨文化案例,并进行深入的研究和分析,以展示他们的学习成果。

五、评估方式本课程的评估方式将包括以下几个方面:1.平时表现:包括出勤情况、参与度和小组合作等;2.课堂作业:包括阅读理解、写作和案例分析等;3.个人报告:学生需选择一个跨文化交际案例,进行深入研究和报告;4.期末考试:综合考察学生对跨文化交际原理和技巧的理解和运用能力。

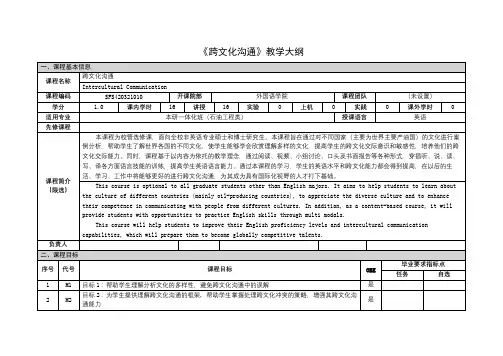

跨文化交际课程教学大纲《跨文化交际》课程教学大纲一、课程基本信息课程名称:跨文化交际学时总数:32学时学分总数:2学分适用专业:通识教育选修课二、课程的性质与目的《跨文化交际》课程是通识教育选修课,旨在培养学生的跨文化意识,增加他们对文化差异的敏感度,正确使用交际策略,增强他们在跨文化交际中的自信以及交际的准确性,帮助他们避免交际失误,能够适应不同文化,提高跨文化交际能力。

所以,它不同于其它英语专业的课程,实践性较强。

三、主要教学内容本课程的主要教学内容包括五部分。

第一部分为跨文化交际基础篇,包括跨文化交际国内外的发展概况,如何理解交际与文化的概念、特点及其相互关系。

第二部分为跨文化交际的核心篇,主要阐述文化如何影响人们对世界的认识和感知,特别是世界观与价值观如何因文化而异,并影响人们的日常行为和人际关系。

第三部分为言语交际篇,包括文化因素对语言交际行为的影响,介绍中西方人对语言交际功能的不同认识和在交际中对环境因素的依赖程度,较为详细的说明中英语言存在的差异,探讨中国学生英语学习中和英语口、笔语交流中的语言迁移问题。

第四部分为非语言交际篇,探讨非言语交际行为的跨文化差异。

第五部分为跨文化交际的提高篇,重点探讨如何克服跨文化交际中的障碍,培养跨文化交际能力与跨文化交际研究对人自身发展的重要意义。

四、教学基本建议与教学建议基本要求:要求学生注意有意识的培养跨文化交际意识,增加对文化差异的敏感度,正确使用交际策略,增强在跨文化交际中的自信以及交际的准确性,避免交际失误,能够适应不同文化,从而提高跨文化交际能力。

教学建议:建议以教师授课居多,学生探讨辅以;教材自学居多,影音材料音像辅以;教学中以个案分析为先导,科学知识传授为主导,以进一步增强学生基本技能。

五、主要实践环节与要求本课程建议学生认知中文化差异,通过对跨文化交际案例展开探讨,以培育学生运用所学科学知识在跨文化交际过程中分析问题和解决问题的能力。

跨文化交际课程教学大纲一、课程背景跨文化交际课程旨在帮助学生了解不同文化之间的差异,提高他们的跨文化交际能力。

通过本课程的学习,学生将能够更好地应对在跨文化环境中遇到的挑战,并在国际交往中取得更好的成就。

二、课程目标1. 了解主要文化概念和理论,包括文化维度、文化价值观等。

2. 掌握跨文化交际的基本原则和技巧,包括文化沟通、文化适应等。

3. 能够分析和比较不同文化之间的差异,提高文化智慧。

4. 培养学生的文化敏感度和跨文化合作能力,为未来的国际职业发展做好准备。

三、课程安排1. 课程名称:跨文化交际2. 课程学时:36学时3. 授课方式:理论讲授、案例分析、小组讨论、实践演练等4. 主要内容:- 文化概念和理论- 跨文化交际的基本原则- 文化差异分析与比较- 文化冲突与解决- 跨文化沟通技巧- 跨文化适应能力培养- 跨文化合作案例研究四、评估方式1. 期中考试2. 课堂表现3. 作业4. 期末论文五、教材及参考书目1. 主教材:《跨文化交际》2. 参考书目:- 《跨文化交际能力培养》 - 《全球商务交际实务》 - 《国际文化比较》六、教学团队本课程教师将由具有丰富跨文化交际经验和教学经验的专业人士担任,确保学生能够获得高质量的教学服务。

七、总结跨文化交际课程是培养学生国际化视野和文化广度的重要课程,通过本课程的学习,希望能够帮助学生更好地适应多元文化社会,提高国际竞争力,为未来的职业生涯奠定坚实基础。

愿学生在这门课程中有所收获,不断提升自我跨文化交际能力。

《跨文化交际概论》教学大纲Intercultural Communication课程编码:08A1152S学分:2 课程类别:专业任选课计划学时:16 其中讲课:16 实验或实践:上机:适用专业:英语推荐教材:胡超主编,《跨文化交际实用教程》,外语教学与研究出版社,2013年。

参考书目:1.祖晓梅,《跨文化交际》,外语教学与研究出版社,2015年。

2.廖华英,《跨文化交际案例分析》,北京理工大学出版社,2010年。

3.贾玉新,《跨文化交际理论探讨与实践》,上海外语教育出版社,2012年。

课程的教学目的与任务跨文化交际能力包括语言运用能力、相关国家文化知识以及相关专业的能力和交流能力。

通常认为语言运用能力特指外语知识和外语技能,忽视了学习者对目的语国家的文化知识的要求,特别是灵活运用已有的本国和目的国的相同之处,相似之处和差异进行跨文化交流的能力。

该课程旨在扩大学生的知识面,对西方文化的不同层面有所了解,以提高学生的交际能力。

在传统的外语教学中,人们往往忽视文化的重要作用,只注重语言能力的培养而未能顾及交际能力的提高。

近年来国内学者认识到外语教学必须引进文化知识的对比,训练学生灵活运用语言知识,更好地与外国人沟通,减少和避免误解。

该课程教学要求学生提高对文化差异的敏感性,更有效地与外国人进行交际,为英语翻译专业课程的学习和翻译实践能力的提高奠定基础。

课程就中国文化和西方文化进行介绍并作对比研究,授课内容主要涉及语言、文化和跨文化交际的话题。

该课程有助于增强文化差异的敏感性,增强跨文化交际意识,有助于英语翻译专业课程的学习和翻译实践能力的提高。

课程的基本要求本课程要求学生在语言学习的过程中提高利用外语进行跨文化交际的能力,通过学生对交际与语言、语言与文化、文化与价值观的学习和讨论,提高跨文化交际意识;通过学生对文化现象的思考和讨论,反思语言学习过程,增加对文化差异的敏感性;通过学生案例讨论分析等形式的课堂活动,提高学生的跨文化交际意识和能力,达到有效交流的目的。

《跨文化交际概论》教学大纲

课程类别选修课

适用专业全部开课学期 1 学分 2 总学时32理论学时32 与其他课程的联系:本课程是一门具有综合性的语言文化课程,有利于学生文化历史知识的拓展,提高和其他国家人士交往的能力。

建议教材《跨文化交际实用教程》胡超外语教学与研究出版社,2006. 6

主要参考书[1] 《跨文化交际》,顾日国. 北京: 外国语言与研究出版社,2000

[2]《跨文化交际与英语学习》,胡文仲.上海:译文出版社,1988

[3] 《跨文化交际学》贾玉新. 上海: 上海外语教育出版社,1999

[4] 《跨文化交际英语教程》许力生上海: 上海外语教育出版社,2004

[5] 《跨文化交际研究》林大津福州:福建人民出版社,1996

一、课程的性质、地位和任务

本课程是一门实用型课程,通过跨文化交际失误案例分析、生活中出现的英汉商标、广告翻译失误分析等形式,深入浅出,生动但系统地讲授英语国家的人文习俗、社会规约、社交礼仪、体势语言、词语文化内涵等方面的必备知识。

引导学生了解英语文化背景,培养学生的“跨文化交际”意识,懂得和英语国家的人交往时应该如何遵守相应的社交规约、如何准确使用得体的体势语言、如何理解英语词汇的文化内涵,提高学生的语言交际能力。

同时也是为了能够开启学生新的思维方式,学会以跨文化的视角来看待文化现象及其内涵,扩展语言专业学生的人文知识面,并帮助学生学会以包容的态度对待他者文化,以开放的心态尊重异域习俗。

二、课程章节的教学内容及学时分配

序号章节教学内容

学时分配

理论实践合计

1 Chapter 1:Communication and Culture 4 4

2 Chapter :2:The Hidden Core of Culture 4 4

3 Chapter 3:Verbal Communication

4 4

4 Chapter 4:Nonverbal Communication 4 4

5 Chapter 5:Interpersonal Relationships 4 4

6 Chapter 6:Social Interaction Custom 4 4

7 Chapter 7:Cultural Influences on Educational Context 4 4

8 Chapter 8:Improving Intercultural Communication 4 4 合计32 32

三、教学章节教学目的、基本内容要求、重点和难点

第一章: 交际与文化Communication and Culture

教学内容: 介绍文化和交际之间的关系, 跨文化交际模式,交际中的各种意义等。

教学目的: 帮助学生认识到语言和文化是不可分的,对语言的充分理解需要文化意识。

重点难点: 通过各种练习了解决定交际质量的基本要素,认识交际双方在交际过程中的交互作用,把握交际,文化,社会等概念,理解文化与交际,文化与社会的关系。

第二章: 文化的核心The Hidden Core of Culture

教学内容: 介绍文化的深层次的核心问题。

教学目的: 通过对世界观,文化的价值观的学习,了解价值观是支配着人们的信念、态度和行为,是文化中相对稳定的部分,但在社会发生突变或巨变时,它会随之变动。

;

重点难点: 通过练习学习围绕一个相当深层次的问题进行研究,也就是隐藏在文化深处的价值观,进一步体会不同的文化价值观对交际行为的影响,讨论学习了世界观、价值观的特性,不同文化价值观的比较,初步学会如何适应一个新的文化环境。

第三章: 语言交际Verbal Communication

教学内容: 语言、文化和词义、文体、思考模式的概念与关系。

教学目的: 通过对语言、文化和词义、文体、思考模式的学习,使学生更加清楚地认识到英汉在这方面的文化差异。

重点难点: 通过各种练习掌握语言,语言与文化,词义与文化、思考模式的概念与关系并能正确使用。

第四章: 非语言交际Nonverbal Communication

教学内容:介绍非语言交际的概念、在跨文化交际中的重要作用、地位以及运用。

教学目的: 通过对身势语、(手势、姿态、眼神、面部表情、服饰、触摸)副语言、时间观念、空间观念、非语言交际的功能等方面的学习,帮助学生在跨文化交际中懂得非语言交际的重要性以及掌握应把握的分寸,熟悉不同种类的体态语以及不同文化对体态语的不同解释,培养学生对人们在处理日常生活琐事过程中不同非语言交际的认识。

使学员

重点难点: 通过练习能够描述体态语的不同意义; 意识到成功的跨文化交际不仅需要知道如何用语言表达, 而且要知道伴随恰当的体态语,在交流中有意识地注意脸部表情、目光接触、手势和身体位置、身体距离等。

第五章: 人际关系Interpersonal Relationships

教学内容:学习东西方对家庭、朋友的基本概念的不同理解、介绍社会角色如男和女、父母和孩子、朋友等的文化内涵。

教学目的: 帮助学生分析社会角色和关系在不同文化中的期望值。

重点难点: 意识到不同角色的不同期望值; 意识到不同角色的不同责任; 做到同其他文化背景的人交往时能够调整自己的期望值,明白中西方文化中对家庭与友情不同的诠释、理解和实际操作。

第六章: 社会交往Social Interaction Custom

教学内容: 讨论学习社会交往中的称呼、问候、道别、恭维与回应、感激与道谢、邀请、预约与拜访、好客、女士优先等现实问题与现象。

教学目的: 帮助学生分析在社会交往中、日常生活中所面临的诸多事情的不同。

重点难点: 通过举例分析,加深对东西方文化差异性的了解,掌握日后在跨文化交际的社会交往中应注意的事项。

第七章: 文化对教育的影响Cultural Influences on Educational Context

教学内容: 介绍学习教师的角色、教育的职能、教与学的方式、教育的传统以及文化对教育的影响。

教学目的: 使学员了解东西方教育理念的不同,教学过程中学生参与的情况的不同,教师扮演的角色的不同,教师职权大小的不同。

重点难点: 着重通过案例分析,切实地从西方的教学理念中吸收对我们有益的部分,推动与深化教学改革。

第八章: 提高跨文化的交际能力Improving Intercultural Communication

教学内容: 介绍跨文化交际中潜在的问题:认识障碍、刻板印象、民族中心主义、文化休克,提出提高交际能力的必要性与可行性。

教学目的: 帮助学生了解自身潜在的问题,加深认识并能真正的提高自己的跨文化交际能力。

重点难点: 通过练习使学生懂得如何提高自己的跨文化交际能力,明白应先认识了解自己,再尊重不同,欣赏共性,使用移情作用,与别国文化产生共鸣。

四、本课程实践、实习要求与能力要求

了解英语语言国家的文化,理解其独特的社会风貌,及中西方文化在语言交际、非语言交际、生活方式、行为方式、思维方式、价值观念、文化取向、社会规范、伦理道德、宗教信仰等方面存在的同一性,对比其差异性,能够在对异域文化的了解中加深对其语言现象及其文化蕴涵的理解和领悟,提高跨文化交际敏感性,能用英语与来自不同文化的人们进行得体的、有效的交际。

从而成为具有跨文化交际能力的现代人。

五、本课程的教学方式与考核方法

1、教学方式

开课时认真阅读印发的课程简介和配套的阅读书目,明确课程学习目标。

学生课前要预习分发的讲课内容指导大纲,课堂积极参与课题讨论和角色扮演,课后阅读指定的参考书和完成指定的课外学习任务,完成日志写作。

学生要学会利用网络信息。

通过学习本课程熟悉中西方文化差异、获得基础的跨文化交际能力。

主要教学方法包括:典型实例分析,模拟交际练习,听公开讲座(磁带),交际失误分析,英汉双向练习等。

要求学生通过八个章节的讲练结合,对交际与文化、文化的深层隐含内容、语言交际、非语言交际、人际关系、社会交往、文化对教育的影响、提高跨文化交际能力等八章节的学习,通过多个案例分析,了解东西方尤其是以中国和美国为代表的多个国家的文化异同,提高对文化的深层认识,消除刻板印象和民族中心主义,欣赏相似,尊重差异,引发共鸣,帮助学生提高跨文化的认识、了解,学会尊重不同,欣赏共性,使用移情作用,与别国文化产生共鸣,以及实际解决在跨文化交际中因文化的差异而产生的种种问题的操作能力,掌握跨文化交际中的各种能力,学会处理文化引起的震惊,并能在日后的跨文化交际中灵活地运用。

2、考核方法

本课程闭卷考试。

考核由考试成绩、课后作业完成情况等共同构成。

其中,期末考试成绩占学期成绩的70%,学生课外阅读相关参考书完成情况,课内考勤、课堂表现构成的平时成绩占学期成绩的30%。

六、执笔人、审核人和编写时间:。