第十七课 科学技术的成就(二)

- 格式:ppt

- 大小:163.00 KB

- 文档页数:8

【第十七课科学技术的成就(一)【课前展示】【导课亮标】1、掌握建国后科学技术的主要成就、杰出科学家的事迹;2、分析科技发展的原因和意义;3、通过学习几位科学家的事迹,找出这些科学家成功的共同原因,学习他们为振兴中华刻苦钻研、奋发图强的优秀品质,继承和发扬他们的光荣传统。

【自主学习】一、“两弹一星”1.年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功了。

2.年,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星——,成为继苏联、美国、法国、日本之后,世界上第个能独立发射人造地球卫星的国家。

3.1999年,我国成功发射第一艘无人飞船“”。

二、籼型杂交水稻1.于1973年在世界上首次育成籼型杂交水稻,被称为“”。

他因此被国际农学界誉为“”。

【合作探究】1、原子弹杀伤力极强,中国为什么还要研制并拥有它?对此,你如何看待?2.本课提到的邓稼先、袁隆平等杰出科学家,他们具备哪些优秀品质?谈谈你如何看待。

【汇报精讲】【能力拓展】1、我国第一颗原子弹爆炸成功是在()年。

A、1964年B、1966年C、1970年D、1978年2、他是感动中国的人物、是用“一粒种子改变了世界”的科学家,他是()A、邓稼先B、焦裕禄C、袁隆平D、汪道涵3、我国发射的第一颗人造地球卫星是()A、神州一号B、东方红一号C、风云一号D、长征一号4、2001年袁隆平获得了国家最高科学技术奖,他的主要贡献是()A、较早把数学研究应用到生产领域B、首先用人工方法合成牛胰岛素C、主持建造我国第一台质子静电加速器D、首先培育成“籼型杂交水稻”优良品种2.我国研制”两弹一星”的辉煌成就令世人瞩目,我国打破帝国主义核垄断的事件是()A.第一颗原子弹爆炸成功 B.第一颗导弹发射成功C.第一颗氢弹爆炸成功 D.第一颗人造地球卫星发射成功3.神州五号、神州六号载人飞船的成功发射向世界证明了中国航天事业的辉煌成就。

我国第一艘无人飞船成功发射是在A.1964年 B.1970年C.1999年 D.2000年4.“喜看稻菽千重浪,要数风流是此翁”,人们常用它来称赞右图所示农业科学家,赞扬他“用一粒种子改变了世界”。

第17课科学技术的成就(一)教学难点建国以来取得重大科技成就的原因教学过程导入新课创设情境,组织学生分组讨论回答:1894年中日甲午战争时,兵力和装备都弱于日军的清朝北洋舰队全军覆没于自己国家的威海卫港湾内。

但是,新中国建立刚到半个世纪,人民海军就能驾驶着国产的导弹驱逐舰环球访问、遨游世界各地。

大家都已经知道发生这么强烈反差的原因在于新中国科技有了长足的进步。

那么,新中国科技取得长足进步的原因又有哪些呢?(安排学生先阅读全文,作读书标记;然后根据自己搜集整理的有关资料,进行探索、交流、讨论、练习。

)组织学生学习和探究新课“两弹一星”1国防:谁来介绍什么是“两弹一星”?(原子弹、导弹、人造卫星)·教师讲解:“两弹一星”:现在指的是原子弹、导弹和人造地球卫星,但最初的“两弹”是指原子弹和氢弹。

例如称邓稼先为“两弹元勋”,就是因为他主持研制成功了原子弹和氢弹,原子弹和氢弹同属杀伤力巨大的核武器,后来把二者合起来称为一弹,另一弹专指导弹,导弹是携带以上核武器对攻击目标实施打击的运载工具,原子弹和氢弹要借助导弹才能发射出去。

“一星”则指人造地球卫星。

所以,“两弹一星”指的是原子弹、导弹、人造地球卫星。

2. 国防成就:(1)核技术领域:①1964年10月,我国第一颗原子弹爆炸成功。

·指导学生观看课本彩色插图第3页第13幅《第一颗原子弹爆炸成功》图以及网站《史海荡舟》所展示的其它资料,体验科技实验成功的欢乐、自豪等情感。

意义:加强了我国的国防力量,打破了帝国主义的核垄断,对于维护世界和平具有重要意义原子弹是怎样研制出来的?(以邓稼先为首的老一辈科学家挑选了20多名刚毕业的大学生为振兴中华而刻苦钻研、奋发图强、协力攀登科学高峰。

他们在缺乏资料的“真空”状态下,夜以继日地工作,终于在罗布泊的戈壁沙滩上空点燃神奇之火,生成原子弹爆炸特有的“蘑菇云”。

)原子弹是杀伤力极强的武器,我们这个爱好和平的民族和国家,为什么也要研制它?(帝国主义国家利用威力巨大的原子弹,对新中国和世界其他爱好和平的国家进行威胁,中国只有研制出自己的原子弹,才能粉碎帝国主义的核威胁,人民才能过上安宁的日子。

中国历史八年级下第六单元科技教育与文化第17课科学技术的成就(一)(共1课时)第一教案-----------------------------------教材教案【教学目标】1、知识与技能(1)使学生了解并掌握建国以来取得的重大科技成就和以邓稼先、袁隆平为代表的杰出科学家及其历史性的重大贡献。

(2)通过对新中国成立后科学技术迅速发展成就的讲述与原因的分析,进一步培养学生综合分析问题的能力。

(3)通过学习几位杰出科学家的突出事迹,引导学生找出这些科学家成功的共同原因,以培养学生探究、例证、分析和归纳等综合能力。

2、过程与方法(1)利用信息技术制作多媒体课件,通过大量有关资料的提供和问题设计,创造学生自主学习的环境;通过“两弹一星”和杂交水稻等科学技术成就的讲解,训练学生搜集资料、整理资料的方法;结合本校参与的国家级课题《历史教学与情商教育》和独立承担的厦门市思明区十一•五规划课题《文学作品在历史教学中应用的研究》的课题开展,引用部分文学作品资料,培养学生利用文学作品学习历史课程的方法,努力提升学生的情商。

(2)通过讲述法、例证法、分析法、图示法、启发法等方法,设计一系列具有启发性、探究性的问题,引导学生独立思考和合作探究。

3、情感态度与价值观(1)建国以来,在中国共产党的领导下,我国的科学技术取得了累累硕果。

有些尖端科学技术已跻身于世界先进行列,震动了整个世界,从而激发学生热爱社会主义祖国的强烈情感,进行爱国主义教育。

(2)老一辈科学家为振兴中华刻苦钻研、奋发图强的先进事迹感动了一代又一代的中国人,青少年学生应该学习他们的优秀品质,继承和发扬他们的光荣传统,进一步增强建设有中国特色社会主义的信心和决心。

(3)让学生进一步认识到“创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力”的深刻含义。

我们中华民族只有不断提高自主创新能力,深入贯彻科学发展观,才能昂首阔步续写“感动中国、震动世界”的新篇章!【重点难点】1、重点“两弹一星”的研制成功和“籼型杂交水稻”培育推广的意义。

第六七单元新中国成立后科技教育文化成就及社会生活的变迁一、科学技术成就(一)“两弹一星”:指原子弹、导弹和人造地球卫星(第17课)1、原子弹:(1)我国第一颗原子弹爆炸成功:①时间:1964年10月6日。

②作用(意义):第一原子弹爆炸成功,加强了我国的国防力量,也打破了帝国主义的核垄断,对维护世界和平具有重要意义。

▲原子弹是杀伤力极强的核武器,我国是爱好和平的国家,为什么也要研制原子弹?因为帝国主义利用威力巨大的原子弹,对新中国和世界其他爱好和平的国家进行威胁。

中国只有研制出自己的原子弹,才能粉碎帝国主义的核威胁,人民才能过安宁的生活。

▲列举史实说明中国研制核武器的目的是为了捍卫世界和平:第一颗原子弹爆炸成功之后,我国政府郑重宣布,中国在任何时候,任何情况下,都不会首先使用核武器,不对无核国家使用核武器。

▲“两弹元勋”(原子弹和氢弹):邓稼先(他是中国的原子弹之父)——“一不为名,二不为利。

但工作目标要奔世界先进水平。

”2、导弹:①1964年6月,我国设计的中近程地地导弹在西北地区进行飞行试验,获得成功。

②1966年10月,装有核弹头的中近程地地导弹点火发射,核弹头在预定地点的上空实现了核爆炸。

我国有了可用于实战的导弹。

③中国的“导弹之父”——钱学森。

3、人造地球卫星:①1970年我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为继苏联、美国、法国、日本之后,世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。

②此后,我国多次发射人造地球卫星和实用通信卫星,成功地用一枚火箭,将三颗不同用途的卫星发射到太空。

又多次发射返回式卫星,将卫星收回地面。

我国还用自己的运载火箭为外国发射卫星。

4、航天事业其他成就:从1999年开始,我国先后发射了“神舟一号”“神舟一号”“神舟二号”“神舟三号”“神舟四号”“神舟五号”“神舟六号”“神舟七号”航天飞船。

还发射了“嫦娥一号”月球探测卫星。

实现了我国人民千年的“飞天”梦想。

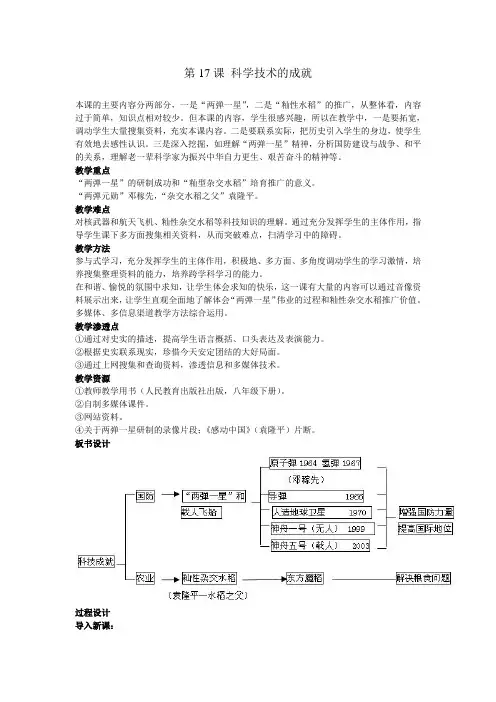

第17课科学技术的成就本课的主要内容分两部分,一是“两弹一星”,二是“籼性水稻”的推广,从整体看,内容过于简单,知识点相对较少。

但本课的内容,学生很感兴趣,所以在教学中,一是要拓宽,调动学生大量搜集资料,充实本课内容。

二是要联系实际,把历史引入学生的身边,使学生有效地去感性认识。

三是深入挖掘,如理解“两弹一星”精神,分析国防建设与战争、和平的关系,理解老一辈科学家为振兴中华自力更生、艰苦奋斗的精神等。

教学重点“两弹一星”的研制成功和“籼型杂交水稻”培育推广的意义。

“两弹元勋”邓稼先,“杂交水稻之父”袁隆平。

教学难点对核武器和航天飞机、籼性杂交水稻等科技知识的理解。

通过充分发挥学生的主体作用,指导学生课下多方面搜集相关资料,从而突破难点,扫清学习中的障碍。

教学方法参与式学习,充分发挥学生的主体作用,积极地、多方面、多角度调动学生的学习激情,培养搜集整理资料的能力,培养跨学科学习的能力。

在和谐、愉悦的氛围中求知,让学生体会求知的快乐,这一课有大量的内容可以通过音像资料展示出来,让学生直观全面地了解体会“两弹一星”伟业的过程和籼性杂交水稻推广价值。

多媒体、多信息渠道教学方法综合运用。

教学渗透点①通过对史实的描述,提高学生语言概括、口头表达及表演能力。

②根据史实联系现实,珍惜今天安定团结的大好局面。

③通过上网搜集和查询资料,渗透信息和多媒体技术。

教学资源①教师教学用书(人民教育出版社出版,八年级下册)。

②自制多媒体课件。

③网站资料。

④关于两弹一星研制的录像片段;《感动中国》(袁隆平)片断。

板书设计过程设计导入新课:中华人民共和国成立后,尽管我国的科技事业和祖国的命运一样经历了不平坦的道路,但在中国共产党领导下,广大科技工作者保持自力更生、艰苦奋斗的精神,在国防建设、农业生产等科学技术领域里填补了一项又一项空白,取得了满举世瞩目的成就,提高了国际地位,更为我国社会主义现代化建设提供了坚实的基础。

邓稼先、袁隆平等科学家勇攀科学高峰的精神影响了一代又一代人,航天员杨利伟、费俊龙、聂海胜等成为我们广大青少年学习的榜样。

教学目标1.知识与技能:通过本节内容的教学,使学生了解并掌握建国以来的重大科技成就和以邓稼先、袁隆平为代表的杰出科学家。

同时通过对新中国成立后科学技术迅速发展成就的讲述与原因的分析,培养学生综合分析问题的能力。

通过学习几位杰出科学家的突出事迹,引导学生找出这些科学家成功的共同原因,以培养学生综合分析归纳问题的能力。

2.过程与方法:通过大量有关资料的提供和问题设计,创造学生自主学习的环境;通过引导学生阅读理解和分析邓小平关于科技发展的讲话资料,培养学生掌握处理历史资料的方法。

3.情感态度价值观:通过讲解建国40多年来,在中国共产党的领导下,我国的科学技术取得了累累硕果,尤其是有些科技研究成果已跻身于世界先进行列,从而激发学生的爱国情感,进行爱国主义教育。

通过对老一辈科学家为振兴中华刻苦钻研、奋发图强先进事迹的介绍与讲解,启发学生学习他们的优秀品质,继承和发扬他们的光荣传统,进一步增强建设有中国特色的社会主义的决心和信心。

教学重点和难点教学重点:建国后科学技术的主要成就和杰出的科学家的事迹。

教学难点:建国后我国科学技术发展的原因。

教学过程导入新课:中华人民共和国成立后,尽管我国的科技事业和祖国的命运一样经历了不平坦的道路,但在中国共产党领导下,广大科技工作者保持自力更生、艰苦奋斗的精神,在国防建设、农业生产等科学技术领域里填补了一项又一项空白,取得了满举世瞩目的成就,提高了国际地位,更为我国社会主义现代化建设提供了坚实的基础。

邓稼先、袁隆平等科学家勇攀科学高峰的精神影响了一代又一代人,航天员杨利伟、费俊龙、聂海胜等成为我们广大青少年学习的榜样。

今天我们就来学习科学技术的成就(一)邓稼先杨利伟讲授新课:一、“两弹一星”播放关于中国“两弹一星”研制过程的录像片,以生动的镜头、感人的故事展现了“两弹一星”的辉煌成果。

探究:中国第一颗原子弹爆炸成功的时间?“两弹一星”指什么?下面我们来看一下世界主要有核国家从研制成功原子弹、导弹到研制成功氢弹所需的时间:通过这个资料,可以看出,研制核武器,我国科学家付出了极其艰辛的努力,请同学了解一下科学家的杰出代表邓稼先的情况。

第17课科学技术的成就(一)

1、1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功。

第一颗原子弹爆炸成功,加强了我国的国防国量,也打破了帝国主义的核垄断,对维护世界和平具有重要意义。

2、1964年6月,我国设计的中近程地地导弹研制成功,1966年10月,装有核弹头的中近程地地导弹试爆成功,我国有了可用于实战的导弹。

3、1970年,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星——东方红1号,成为继苏联、美国、法国、日本之后,世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。

1999年,我国成功发射第一艘无人飞船“神舟一号”,2003年,我国第一艘载人飞船“神舟五号”发射成功,飞行员是杨利伟。

4、1973年我国水稻专家袁隆平首次培育成功籼型杂交水稻(“东方魔稻”),被称为“杂交水稻之父”。

1。

第17课科学技术的成就(一)教学目标:1、知识与能力:通过本课的学习,使学生了解和掌握新中国第一颗原子弹的成功爆炸、导弹和航天事业的发展、籼型杂交水稻,熟悉以邓稼先、袁隆平为代表的杰出科学家。

通过对中国第一颗原子弹成功爆炸的学习,引导学生思考,提高学生自主分析问题的能力。

通过学习几位科学家的突出事迹,引导学生分析科学家成功的原因,培养学生分析归纳问题的能力。

2、过程与方法:通过课件,向学生展示视频和相关资料,创造学生自主学习的环境,通过学生自学导弹和航天知识,养成学生自主学习的意识和能力,引导学生小组学习,让学生学会带着问题看书,学会合作学习。

在教学中突出学生的学习过程,培养学生的自信心。

3、情感态度价值观:通过学习新中国在科技方面取得的重大成就,激发学生的爱国热情,进行爱国主义教育。

通过对老一辈科学家刻苦钻研、奋发图强先进事迹的学习,启迪学生学习他们的优秀品质,继承和发扬他们的光荣传统,树立好好学习、报效祖国的决心。

教学重点:建国后科学技术的主要成就和杰出科学家的事迹。

教学难点:新中国科学技术取得成就的原因;渗透科技之间是相互联系、相互促进的辩证关系。

教学方法:自信、自主、自省教学模式学法指导:指导学生阅读资料,观看视频,训练学生从资料中发现信息和分析事件的方法。

指导学生小组学习,让学生养成合作学习的习惯。

教具:多媒体课件教学过程:一、导入新课:播放歌曲《国家》。

师借用歌词,导入新课(正如《国家》中的歌词所言:有了强的国,才有富的家,国与家连在一起,创造地球的奇迹。

本节课我们将学习第17课《科学技术的成就》,就是要学习新中国在科技领域创造的一个个奇迹,学习这些奇迹产生的艰辛历程,学习科学家们为科技发展刻苦钻研、奋发图强的先进事迹和无私奉献的伟大精神。

)二、讲授新课:(一)两弹一星首先释疑:两弹一星是什么?区别“两弹一星”与“两弹元勋”中的“两弹”。

1、原子弹放视频《广岛原子弹爆炸》。

师带领学生看视频,感受原子弹爆炸的巨大威力,并简述广岛原子弹爆炸加速了日本法西斯投降及给日本人民带来的灾难,让学生直接感知到原子弹是杀伤力极强的核武器,引起震撼,为探究中国第一颗原子弹爆炸成功一系列问题做好铺垫。

精心整理八年级下历史练习册答案沪教版第十七课科学技术的成就(一)答案国家科学技术奖杂交水稻之父课时训练•基础达标1B5C2A6D(3)在任何时候,任何情况下,中国都不会首先使用核武器,不对无核国家使用核武器。

加强了我国的国防力量.打破了帝国主义的核垄断,对维护世界和平具有重要意义。

电子邮件因特网课时训练•基础达标1B5D2D6A(2)*。

863计划。

生物技术、航天技术、信息技术、激光技术、自动化技术、能源技术、新材料和海洋高技术。

(3)为了缩小我国同世界发达国家的差距.促进我国高新技术产业的发展。

另一方面,要注意不能沉溺于网络,浏览不良信息,无节制上网,网络游戏成瘾等第十九课改革发展中的教育答案基础梳理•自主预习中华人民共和国义务教育法20001D4B2C5C3C6B7、(1)孔子。

百家争鸣。

作用:培养了一批翻译、军事和科技等实用人才;客观上冲破了传统的封建教育;传播西方先进思想,推动中国近代化进程。

(言之有理.答出一点即可)(2)背景:甲午中日战争中国战败,民族危机加剧。

第二十课百花齐放推陈出新答案基础梳理•自主预习百花齐放百家争鸣改革开放电视东亚病夫健康第一乒乓球队4A8B9、(1)1956年。

百花齐放,百家争鸣。

(2)茅盾梁山伯与祝英台(3)改革开放后。

文学作品《许茂和他的女儿们》《班主任》《哥德*。

科学技术的成就教课设计2八年级历史教课设计教课目的一 .知识目标能够简单说出“863计”划出台的经过 ;认识“863涉”及的领域、整体目标及目前获得的研究成就、影响 ;收集资料、列举计算机网络技术给我们的生活和学习带来的便利 ;认识信息技术的一些知识 ,增强使用计算机和网络技术的技术。

二 .能力目标经过上网、去图书室或检查的方式查找并收集“863研”究成就 ,提升收集、整理、展现有效信息的能力 ;畅想高科技发展的未来 ,培育丰富的想象力和创新意识 ; 经过指引学生剖析高科技对人类社会的影响 ,培育学生辩证地对待事物的能力。

三 .感情态度与价值观感觉科学无所不在,科学创建奇观;认识理解“科学技术是第一世产力”的论断 , 增强我国参加国际竞争的能力和信心 ,激发学生的民族骄傲感与竞争意识 ;培育勤劳学习、热爱科学的感情,提升创新意识,建立用科技知识创建美好明日的理想;培育正确的计算机网络意识。

教课要点和难点教课要点 :863 划的拟订。

教课点 :如何理解 863 划拟订的必需性。

教课程入新 ::前 ,老我班李阳同学在自己家用数相机拍一照片。

在李阳同学大家介一下。

生 :我家住在一百多平米的三居室 ,台高清楚度 ,能够我尽兴享受美好震惊成效 ;可 ,能够我很简单地看到在他的人。

洗衣有洗衣机 ,做有微波炉 ,吃剩下的能够冰箱 ,一台液晶 ,上了与世界网 ,天下云幻一览无余 ,全世界各种自熟于胸⋯⋯:李阳同学的介 ,我感觉到数字化家庭的代气味。

在他的介中 ,有多是我国在信息、自化技等域的高科技品 ,哪位同学一 ?生 :数相机、高清楚度、可、微波炉、液晶、冰箱、洗衣机等:可 ,此刻高科技就像空气一浸透到我生活的每一个角落 ,小到衣食住行,大到国家建 ,无不耀着科技的光辉。

八十年月以来 ,我国鼎力展高科技离不开一宏的科学工程 ,那就是──生 :863 划。

师 :863 计划是如何拟订出来的 ?已经获得了哪些成就 ?今日 ,就让我们共同学习“科学技术的成就 (二) ”,走进 863,感觉高科技带给我们的幸福和思虑。

第17课科学技术的成就(一)1课时总序第22课时知识目标:1、掌握“两弹一星”的研制和发展。

2、掌握“杂交水稻之父”袁隆平。

能力目标:通过本课的学习,培育学生综合分析问题和归纳、综合知识的能力。

德育目标:1、通过本课的学习,激发学生的爱国情感和热爱社会主义的情感,进行热爱社会主义祖国的教育。

2、结合中国现代科学技术的迅猛发展,使学生认识这与国家的政治制度和经济基础是密切相关的。

3、通过介绍老一辈科学家为振兴中华刻苦钻研、奋发图强及崇高的品德,启发学生学习他们的优秀品质,更加坚定为报效祖国而奋力学习的信心。

教学重点:1、“两弹一星”2、袁隆平和杂交水稻教学难点:如何用通俗的语言深入浅出、准确简练地讲述科技知识。

教学方法:1、讲述法。

2、引导思考法。

通过教师设计一些具有启发性的问题,引导学生思考,从而培养学生的思考能力。

教学过程:历史上的今天一、启请同学们看课本上导入框中的内容:诺贝尔奖获得者、著名物理学家、美籍华人杨振宁于1971年第一次到中国探望亲友,他要见的第一个朋友就是邓稼先。

老同学见面后,杨振宁问邓稼先:“谁是中国的奥本海默?”奥本海默是美国原子弹设计领导人,被称为“美国原子弹之父”。

邓稼先领导设计了中国的原子弹和氢弹,可那时是严格保密的。

对老同学的提问,他笑而不答。

杨振宁离开北京时又问邓稼先:“听传说,有一名叫寒春的外国人帮助中国搞原子弹,这是真的吗?”周恩来总理知道这件事后,指示说:“明确告诉杨振宁,中国的原子弹和氢弹全部是由中国人自己研制的,没有一个外国人参加。

”邓稼先写了一封信,在杨振宁即将离开中国时送到他手上。

杨振宁看到信后,激动不已,流下了热泪。

是啊,多少华人为中国自己研制出原子弹、氢弹而激动和自豪!今天我们来学习这一方面的内容。

[板书]第17课科学技术的成就(一)二、组织学生学习和探究新课(一)生自读课本,思考下列问题(二)、学习第一节:“两弹一星”1、第一颗原子弹的爆炸成功[教师引导]请同学们看课本上相关内容,了解我国原子弹研制的背景。