古典园林分析之熙春园

- 格式:ppt

- 大小:13.26 MB

- 文档页数:41

清华大学校园植物配置清华大学校园明朝时为一私家花园,清朝康熙年间成为圆明园的一部分,称熙春园,道光年间分为熙春园和近春园,咸丰年间改名为清华园。

其绿化基础较好,加之建校以后经过不断地改造,目前无论在绿化数量上还是质量上都可以说是我国北方校园绿化的典范。

它的植物配置情况,基本反映了我国北方校园的植物造景风格,对其进行剖析和研究,将会对其他校园的绿化产生一定的指导意义。

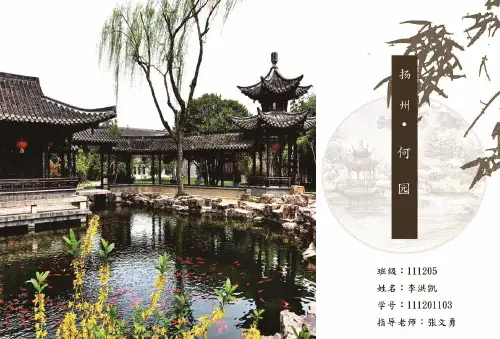

植物配置特点游园区突出其文化性清华大学的游园主要有“近春园”、“水木清华园”和“北院”,三个园要么依山,要么傍水,各具特色。

但总体上讲,主要突出的还是其文化性。

园内的名人塑像及其周围的植物配置渲染了文化氛围。

如“近春园”中的吴晗塑像被淡绿色的早园竹包围,背靠土山,高大的油松和圆柏作背景,右侧又有一棵挺拔的毛白杨(高26m,胸径87cm)所覆盖。

又如该园内的孔子塑像,由半圆形的紫叶小檗篱所环绕,山上的油松、圆柏和侧柏作背景,左前方与三角形种植的三棵银杏所呼应。

这些雕塑和植物的应用具有丰富的文化内涵,使人顿然联想到相应的时代。

荷花池及四周的植物配置也很有文化气息。

“近春园”中的荷塘内密植荷花,使人一走进就能联想到《荷塘月色》,给荷塘平添几分诗意。

荷塘四周由绦柳相围,垂枝婆娑。

岛南岸以蔷薇、紫薇、迎春等附在块石之旁,自然开展,大有“蔷薇未架,不妨凭石”的效果。

“水木清华园”中的荷花池更是自然,山脚下铺装的大石块深入池内,与池中的荷花相连,顿时使人进入《诗经》中“山有扶苏,阴有荷花”的意境。

亭、阁、榭等周围的植物配置最典型的是“水木清华”建筑前的平台,它是观景的最佳点,其四周的植物配置为:平台西侧由一棵古拙的圆柏与沿河婀娜的古绦柳呼应,居于两棵树之间的是一丛花朵繁密的珍珠梅相点缀。

古建区突出其古朴性清华的古建筑主要集中在“工字厅”、“古月堂”到“甲、丙所”之间的一小片区域。

这一区域的植物配置同该区的建筑风格相一致,显示出其古朴的特点。

首先是植物配置的基调体现了这一特点。

水木清华我在一书中看到的拿来给大家参考。

“水木清华”是清华大学经典景观之一,原为清朝道光皇帝第五个儿子的官邸,名称“熙春园”。

道光第四个儿子奕詝继位当上了咸丰皇帝以后,把“熙春园”改名为“清华园”。

据说是因为康熙皇帝游览至此,题了“水木清华”的匾额,因而得名。

园内主要建筑物有“工字厅”,其北有一座临水平台,平台边做成绿豆色石制栏杆。

从平台上遥看对岸山峦起伏,松柏苍劲,野花遍山,一派水清木华的自然景象。

清朝道光进士殷兆镛如此赞誉“水木清华”:“槛外山光历春夏秋冬万千变化皆非凡境,窗中云影任东南西北来去澹荡洵是仙居。

”但是,由于年久失修,工字厅平台一侧向河内倾斜,假山驳岸和毛石墙均已坍塌。

为了使之重现当年的风貌,清华大学组织了能工巧匠,经过半年的整修,使“水木清华”自然景象在90周年校庆之际开放。

笔者有幸参加了修复工作。

1979年,笔者在承德避暑山庄沧浪屿、金山亭、文津阁假山施工中,对山石驳岸的处理就有了一些初步认识,现经过20多年的施工,积累了更多的经验。

认为山石驳岸并非只起挡土、固坡的作用,而应该更深层次地根据周边的地形、地貌,决定用何种山石、何种形式的山石驳岸,这样才能体现山石驳岸的真正含义,起到协调造景的作用。

通过对水木清华的施工实践,笔者认为做好山石驳岸的设计,应该注意以下几点:(1)山石驳岸的设计思路为了把“水木清华”山石驳岸设计得更有层次、更有诗意、更能与周边的环境融为一体,在清华大学建筑学院教授、两院院士吴良镛先生的指导下,由清华王丽芳教授、林业大学曾宏立老师和笔者一起进行了反复研究,最终得出了如下方案:以自然山水为蓝本,参考水木清华的历史背景,用我国的山水画原理“斧劈皴”和“折带皴”相结合的手法,把叠山技艺、人文景观充分融入“水木清华”自然景观中去。

“山贵有脉,水贵有源”。

设计首先考虑的是山脉的走向,从东往西设计成两山夹一涧,山套山、山连山,山脉此起彼伏、高低错落。

然后考虑水的来源,把水源设计在最西北角上,做一跌水,让清水从山里自然流出。

中国古典园林的发展脉络梳理最早出现的古代皇家园林可以追溯到周朝时期,它们多是为了减轻王室压力和政治意义而建造的,比如周武王时期的洛阳郊外熙春园和周幽王时期的广陵园。

然而,真正影响后世发展的是秦始皇和汉朝时期的皇家园林,例如临淄郊区的飞翔园和洛阳郊区的昭陵园。

这些园林追求的是大规模的宫廷环境,以展示统治者的权力和富裕。

随着国家的分裂,南北朝时期各个王朝上演了频繁的争斗,对华丽而复杂的宫廷环境要求逐渐降低。

进入唐代,随着封建社会的形成,皇家园林开始向私家园林转变。

唐代大力开发了各类园林,其中最有影响力的是李白所建的成都杜甫草堂。

这些园林借鉴了自然山水的美感,强调了建筑和自然环境的融合。

宋代是中国古典园林发展的黄金时期,私家园林达到了巅峰。

北宋初期的两汉故地风光园和开封城内的白园、桐柏、葡萄等园林,皆在其后大小造园中紧密参考。

这些园林以小巧精致、布局精密著称,回避了大规模的宫廷建筑,更多地加入了文学、书法和绘画等元素,展现了宋代士大夫对自然和艺术的独特追求。

进入明清时期,园林的发展进入了一个新的阶段。

明代园林体现了“堂皇”的气势,大规模建筑和浩大景观成为其特点,如北京的颐和园、庐山的瑶台和苏州的留园等。

明观之后,清代的园林艺术日趋成熟和完善,其中最著名的是苏州园林,如輋園、拙政園、留園等。

清代的园林注重自然的再现,更加强调空间的层次和流动性,营造出丰富的意境和情感。

总体而言,中国古典园林的发展脉络可以概括为皇家园林、私家园林和明清园林。

从皇家园林到私家园林,园林的规模逐渐减小,注重自然景观和文人雅趣。

而在明清时期,园林达到了巅峰,注重空间的层次性和情感的体验性。

这一发展脉络,展现了中国古代文人对自然和美的独特理解,为后世留下了宝贵的艺术遗产。

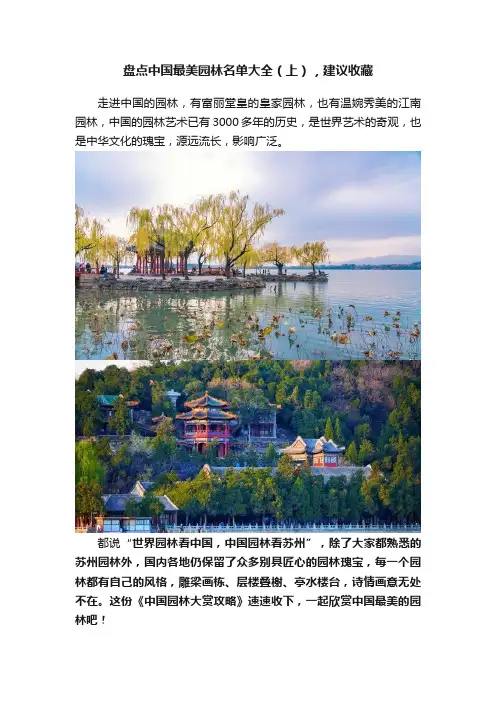

盘点中国最美园林名单大全(上),建议收藏走进中国的园林,有富丽堂皇的皇家园林,也有温婉秀美的江南园林,中国的园林艺术已有3000多年的历史,是世界艺术的奇观,也是中华文化的瑰宝,源远流长,影响广泛。

都说“世界园林看中国,中国园林看苏州”,除了大家都熟悉的苏州园林外,国内各地仍保留了众多别具匠心的园林瑰宝,每一个园林都有自己的风格,雕梁画栋、层楼叠榭、亭水楼台,诗情画意无处不在。

这份《中国园林大赏攻略》速速收下,一起欣赏中国最美的园林吧!ps:以下名单大全均为个人统计整理,不代表官方,仅供大家免费参考。

名单内容略有瑕疵,如有不足之处以及内容错漏,欢迎大家留言指正和补充,希望能与各位多多沟通多多交流,感谢大家!中国园林是集建筑、书画、文学、园艺等艺术的精华,如诗如画。

不入园林,怎知春色如许?一定要看遍国内的各大园林,领略极致的中国园林之美。

小编特地为大家整理了中国最美园林的大汇总,由于数量较多,所以分为上中下三期为大家进行介绍,喜欢园林的朋友一定不要错过哦~下面为大家介绍的是中国最美园林的名单大全(上),包括北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、上海以及苏州园林部分中的最美园林。

注:以下排名不分先后,此名单未包含港澳台地区的园林。

北京:15个圆明园圆明园大门门票15元/人,位于北京市海淀区。

圆明园是中国清代大型皇家园林,始建于1707年(清康熙四十六年),清帝每到盛夏就来此避暑、听政,因此有着“夏宫”的美誉。

由圆明园及其附属园长春园和绮春园(后改名万春园)组成,也叫圆明三园,有“万园之园”之称。

在这座古老的园林之中,赏不尽的美景,品不完的历史。

颐和园颐和园门票:30元/人(淡季20元/人),位于北京市海淀区新建宫门路19号。

颐和园的前身清漪园,始建于清乾隆十五年(1750年),这是一座以万寿山、昆明湖为主体的大型天然山水园。

颐和园是清朝的皇家行宫和大型皇家园林,集中国历代造园艺术之精粹,是中国园林艺术史上的里程碑,被誉为“皇家园林博物馆”。

中国古代建筑史纲 作业意向表达——从一个特征开始拓扑同构——浅读中国古典园林意匠在园林遗产的研究中,如希望高屋建瓴地撷取创新的启示,必须把目光从与现实不相适应的单个要素(如水,山,花木,特别是建筑)上移开,站得稍远一些,对它们作一次共时性的,即系统和整体的考查,注意要素之间关系的研究,才能找的其中更有生命力的本质。

——《中国古典园林的拓扑关系》朱光亚 建筑学报 1988年8月在世界园林体系中,中国古典园林与欧洲古典园林布局迥然不同,却又自成合理体系,西方园林通过几何感强烈的设计,突出了人类理性在自然创造中的作用,表现了对自然的占有欲,其设计理念与思路很容易通过逻辑分析和数学计算探寻出原因。

而中国古典园林则更注重自然生命体之间的相互关联和作用,设计思路是基于审美和哲学的,因此很长时间内人们无法找到一个有逻辑感的理念以把握中国古典园林的设计脉络。

1988年朱光亚先生吸收数学拓扑学的概念提出的园林中的拓扑同构手法,针对中国园林的关系规律在理论上给与了一个相对完整的答案。

随着园林设计理论的不断完善,同构关系不断被检验并发展,成为了不可忽略的建筑意匠。

拓扑同构关系的历史发展拓扑同构理念来自于数学的一个分支“拓扑学”,起源于数学家欧勒对于著名“七桥问题”的研究1,“拓扑性质的哲学抽象是:‘研究几何图形在一对一的双方连续变换下不变的性质’”2例如图形在橡皮膜上形变时所保留下来的各元素之间不变的关系。

这种数学讨论形式区别于以往过于逻辑化、数字化的数学论证,从各元素之间的内在联系出发研究,反映了内在的偏向模糊的联系。

1 18世纪著名古典数学问题之一。

在哥尼斯堡的一个公园里,有七座桥将普雷格尔河中两个岛及岛与河岸连接起来。

问是否可能从这四块陆地中任一块出发,恰好通过每座桥一次,再回到起点?2 《中国建筑史》 建筑工业出版社 潘谷西著 243页“中国传统文化历来推崇‘天人合一’的思想。

因此, 秉承‘师法自然’的基本原则, 造就了‘虽由人作, 宛若天开’的造园特点。

静明园名词解释静明园建于清代,始建于康熙四十八年,当时的名称叫做熙春园。

咸丰年间被毁于战火,后重修并更名为“静明园”。

是利用清朝所遗留下来的原有宫殿建筑,根据中国古典建筑规划设计,以及欧洲的艺术风格所建成。

占地达到了两千余亩,内有三山五园、大戏楼、长廊、万寿山和昆明湖等众多景点,再加上当时人们的精心营造,使得这座皇家园林显得非常气派。

静明园共有110个景点,有的宏伟壮观,有的富丽堂皇,而且园中处处融入着历史故事,就连院内种植的花草树木都蕴藏着深刻的意义。

例如,主建筑群,从南往北可以分为东西朝房、山水花鸟和谐趣园三大部分。

整个建筑体现出主次分明,疏密得当,结构严谨,工艺精湛的特色,非常适合我国传统的对称式建筑方法,它象征着天圆地方,也寓意着我国源远流长的历史文化。

在文化上也颇有建树,它既是北京城内最大的一座皇家花园,又与颐和园、圆明园一起组成了清代三大著名的皇家园林。

其主要文化活动包括举办宴会、赏菊花、写诗作画、吟诵游乐等娱乐活动,而且还经常举行一些外交和其他仪式。

静明园因为其独特的历史意义和价值,已成为一座闻名于世的皇家御苑,不仅能反映当时的政治背景,而且也对近代中国社会的发展产生过很大影响。

它在北京的历史上曾占有重要的地位,是中国近代历史的见证。

静明园位于北京西郊,香山脚下,自从1860年的第二次鸦片战争爆发后,清朝政府被迫签订了《北京条约》,之后各列强侵略者在北京周边先后修建了圆明园、静明园、清漪园。

由此看来,静明园在历史上也遭受了一定的破坏,导致了它逐渐走向衰落,在1900年八国联军侵华期间,静明园又惨遭焚毁。

在清朝灭亡后,这座皇家园林又再度兴旺起来,那些在西郊拥有一座大型的皇家园林——静明园。

“世界遗产”申报委员会认为,静明园虽然没有颐和园和圆明园那样出名,但是它依旧保持着很高的历史价值和艺术价值,更是目前保存最完好的皇家园林,是珍贵的世界文化遗产。

与此同时,静明园还有很多美好的神话传说,如同电视剧《甄嬛传》里的情节,给这座皇家园林增添了浓郁的人文气息。

清华园,位于北京市海淀区清华西路28号,占地面积约442.12公顷,清华大学主体所在地,清华园原为清皇家园林,清朝道光二年(1822年),熙春园分为东西两园,工字厅以西部分称近春园,以东称清华园,清华园赐给五皇子奕誴,近春园赐给四皇子奕詝,俗称为“四爷园”。

清华园旧址内庙宇众多,亭台楼阁掩映于苍松翠柏之中,古朴典雅,幽深静谧。

主要建筑有清华学堂、二校门、大礼堂、图书馆、科学馆、体育馆及新、老图书馆等。

清华学堂建于1911年,是早期美国校园建筑的代表作,建筑为中西合璧的二层砖木结构,具有古典主义建筑风格。

二校门为一座古典优雅的青砖白柱三拱“牌坊”式建筑,门楣上刻有清末大学士那桐的手迹“清华园”三个大字。

大礼堂是清华早期学生运动的活动中心,建筑风格属古典与浪漫主义的结合。

新图书馆采用中国传统宫殿式建筑风格,建筑平面呈“工”字形,前半部为4层,后半部为3层,中间以天井相隔。

老图书馆建于1917年,为美国乡村别墅风格。

嘉庆朝以后,清朝国力逐渐衰落,无力增建新的园林。

道光帝甚至令撤除三山各宫殿的家具陈设,实际上相当于将其废弃,放任不顾。

1860年第二次鸦片战争中,英国军队将西郊各园林悉数焚毁。

同治年间曾计划重建圆明园,为此拆除了周围附属园林中幸存建筑的木料,但因财力窘迫而被迫搁置。

1884年集中力量重修清漪园(前山部分),改名为颐和园。

1900年八国联军占领北京后,虽然未对颐和园加以破坏,但移走了园中大量文物陈设,圆明园内的残存建筑和树木也被中国百姓哄抢殆尽。

清朝灭亡后,颐和园被列为皇室财产,对公众开放。

1924年后由北平市政府接管,改为公园,但不少院落被改为私宅。

香山静宜园遗址在清末被皇室赐给教育家英敛之、熊希龄等人,用于开办学校,民国时期香山多处地方被北洋政府官员圈占,兴建别墅。

玉泉山的情况与之类似。

圆明园遗址中残存的石雕、栏杆、太湖石、围墙、砖瓦被移走兴建花园、坟墓(张作霖、谭延闿等人墓地均使用了圆明园石料),部分华表、石狮、假山湖石被移置于燕京大学、清华大学、正阳门、新华门、中山公园等处。

畅春园残留遗迹也被搬运一空。

圆明园周围各附属园林及亲王赐园,大多转卖给燕京大学和清华大学,以及民国显贵富商,部分园林保存至今。

三山五园的现状圆明园:全毁,园区的正觉寺现仅残存山门、文殊亭和四座配殿及26株古树。

已被开辟为圆明园遗址公园。

颐和园:颐和园尽管大体上全面恢复了清漪园的景观,但很多质量上有所下降。

许多高层建筑由于经费的关系被迫减矮,尺度也有所缩小。

苏州街被焚毁后再也没有恢复。

由于慈禧偏爱苏式彩画,许多房屋亭廊的彩画也由和玺彩画变为苏式彩画。

现恢复了苏州街,作为公园开放,1961年被列为全国重点文物保护单位。

1998年被列为世界文化遗产。

香山:碧云寺保存尚好。

静宜园除见心斋和昭庙尚有保存外,其余景观全毁。

民国时,许多达官贵人在景观遗址上建造别墅区,破坏了景区的原貌。

现修复部分景观,作为公园开放。

玉泉山:静明园由于光绪年间和民国初年大略修缮过,作为颐和园的附属园景,所以湖光山色尚在,保存景观也较颐和园之外的园林为多。

中国古典园林一、北京园林:(52座)1.可园、2.刘墉园、3.马家花园、4.那家花园、5.半亩园6.意园7.婉容宅园8.御花园9.乾隆花园10.慈宁宫花园11.建福宫花园12.景山13.西苑三海14.北海之琼华岛15.北海之静心斋16.北海之濠濮间画舫斋17.恭王府花园18.醇亲王府花园19.藏园20.白云观云集园21.颐和园22.颐和园之万寿山23.颐和园之南湖岛24.颐和园之画中游湖山真意楼25.颐和园之小有天清晏舫26.颐和园之云松巢邵窝27.颐和园之畅观堂28.颐和园之赅春园闲味斋29.颐和园之构虚轩绘芳斋30.颐和园之绮望轩31.颐和园之花承阁32.颐和园之知春亭33.圆明园34.圆明园之西洋楼35.静宜园36.静宜园之见心斋37.静明园38.静明园清凉禅窟39.清华园近春园40.淑春园41.朗润园42.鸣鹤园43.蔚秀园44.承泽园46.乐家花园47.达园48.八大处49.大觉寺50.潭柘寺51.团河行宫52.香山碧山寺二、河北园林:(11座)1.避暑山庄2.避暑山庄之如意洲烟雨楼3.避暑山庄之文园狮子林4.避暑山庄之文津阁5.避暑山庄之小金山6.避暑山庄之青枫绿屿7.普宁寺8.殊像寺9.普陀宗乘之庙10.须弥福寿之庙11.古莲花池;三、天津园林:(4座)1.李善人花园2.宁园4.石家大院;四、山东园林:(7座)1.趵突泉2.珍珠泉3.百脉泉4.十笏园5.偶园6.铁山园7.东岳庙;五、山西园林:(5座)1.晋祠2.绛守居园池3.常家大院静园4.遗山书院5.洪洞广胜寺;六、河南园林:(4座)1.百泉2.内乡菊苑3.济源济渎庙4.王屋山天坛顶总仙宫;七、陕西园林:(9座)1.兴庆宫2.环园3.小雁塔4.乐游苑青龙寺5.李靖故居6.黄帝陵7.张良庙8.凤翔东湖9.玉泉苑;八、江苏园林:(90座)1.拙政园2.留园3.沧浪亭4.网狮园5.狮子林6.怡园7.艺圃8.环秀山庄9.拥翠山庄10.曲园11.畅园12.耦园13.戒律幢寺西园14.惠荫园15.听枫园16.遂园(苏州)17.可园18.残粒园19.鹤园20.北半园21.壶园和刘家浜某宅园22.万宅庭园23.铁瓶巷12号花园24.铁瓶巷22号宅园25.任宅花园26.柴园27.天香小筑28.朴园29.织造署西园30.景德路某宅园31.梵门桥路某宅园32.爱日堂春熙堂芥舟园33.羡园34.榜眼府花园35.退思园36.煦园37.瞻园38.莫愁湖39.玄武湖40.个园41.寄啸山庄42.片石山房43.史公祠44.大明寺西园45.瘦西湖46.瘦西湖之小金山47.匏庐48.二分明月楼49.萃园50.珍园51.蔚圃52.魏园53.意园54.汪氏小苑55.逸圃56.寄畅园57.梅园58.蠡园59.薛家花园60.横云山庄61.二泉书院62.顾可久祠63.华孝子祠64.留耕草堂65.尤文简公祠66.王武愍祠67.乔园68.近园69.约园70.未园71.燕园72.曾园73.之园74.兴福寺75.乐荫园76.南园77.遂园(昆山)78.清宴园79.适园80.顾家花园81.潘家花园82.邓家花园83.庞家花园84.吴家花园85.费家花园86.季家花园87.真趣园(吴一鹏故居)88.山塘雕花楼89.镇江天宁寺90.连云港云台山三元宫九、浙江园林:花港观鱼/167、蒋庄/168、红栎山庄/169、郭庄/170、刘庄/171、三潭印月/172、西泠印社/173、芝园/174、吴宅花园/175、万松书院/176、黄龙洞/177、灵隐寺/178、东湖/179、兰亭/180、沈园/181、百草园/182、青藤书屋/183、莲花庄/184、小莲庄/185、嘉业藏书楼/186、颖园/187、烟雨楼/188、范蠡湖/189、落帆亭/190、曝书亭/191、绮园/192、莫氏庄园/193、天一阁/194、苍头村/195、芙蓉村/196、岩头村/197、吴家花园(杭州)、丽水湖(永嘉岩头村)、四宝园(楠溪江苍头村)、芙蓉池(永嘉芙蓉村)十、上海园林:豫园/198、内园/199、黄家花园/200、丁香花园/201、秋霞圃/202、古猗园/203、汇龙潭/204、曲水园/205、课植园/206、醉白池/207十一、安徽园林:碧园/207、擅干园/208、竹山书院/209、醉翁亭/210、太素宫/211十二、广东园林:小画舫斋/212、九曜园/213、余荫山房/214、越秀公园/215、清晖园/216、梁园/217、可园/218、人境庐/219、惠州西湖/220、潮州西湖/221、半园/222、猴洞/223、黄氏宅园/224、西塘/225、梨花梦处/226、秋园/227、西园/228、春桂园/229、揭阳某宅园/230、立园/231、立园旧园/232、星湖/233、雷州西湖/234十三、福建园林:菽庄花园/235、黄荣远堂/236、榕谷别墅/237、可园/238、古檗山庄/239、黄家庭园(古田)/240、黄家花园(连城)、吴宅花园/241、汴派园/十四、澳门园林:卢园/242十五、广西园林:七星公园/243、虞山公园/244十六、云南:大观楼、翠湖、黑龙潭、西云书院、圆觉寺、涌金寺、太华寺、昆明三清阁、十七、海南园林:五公祠/245十八、江西园林:青云谱/246十九、四川园林:杜甫草堂/247、武侯祠/248、望江楼/249、新繁东湖/250、三苏祠/251、桂湖/252、罨画池/253、二王庙/254、古常道观/255、伏龙观/256、清音阁/257、伏虎寺/258、乌尤寺/259、离垢园/260、怡园(江安)、唯仁山庄(龙泉驿)、望丛祠(郫县)、张家花园(自贡)、古瓮亭(邛崃)、文君井、二十、重庆园林:礼园/261、石家花园/262、下九湾石屋/263、林园/264、聚奎书院/265二十一、湖南园林:岳麓书院/266、岳阳书院/267、芙蓉楼/268、南岳庙二十二、新疆园林:香妃墓/269二十三、辽宁省:千山龙泉寺、二十四、西藏:罗布林卡、江罗坚别墅、罗赛林扎仓僧居园。

北大清华历史介绍清华大学的建校历史。

清华大学创办于1911年,初名清华学堂,是一所留美预备学校,位于北京西北郊的名胜园林区,明朝时是一个私家园林,清朝时是皇家园林的一部分,叫做熙春园,是康熙皇帝的行宫。

道光年间,把熙春园分为两个部分,西边的一部分取名近春园,东边的还是叫熙春园。

后来咸丰皇帝即位,把熙春园改名为清华园。

这就是我们今天清华园的由来。

1900年,八国联军侵华,清政府遭到惨败,于1901年与八国联军签订了丧权辱国的《辛丑条约》,条约规定清政府必须向列强赔偿白银4.5亿两,分39年还清。

当时一个美国政府就得到了3200万两,美国政府觉得赔款较多,决定拿出一半赔款在中国培养留美学生。

1908年,中美两国达成协议,决定成立留没预备学校,校址选在清华园,经兼管学院和外交部的军机大臣叶赫那拉氏(慈禧太后的姓氏)那桐批准,于1909年开始兴建校舍,1911年4月29日正式开学,取名清华学堂。

辛亥革命后,清华学堂改名清华学校。

知道1925年清华学校才开始正式招收本科生,当时设立了留美预备部、大学部、国学院研究部,开始由一所留美预备校逐步向完全的综合型大学过度。

(北大清华历史介绍)1928年,国立清华大学才算正式成立,1931年到1937奶奶是清华史上最辉煌的时期。

梅贻琦任校长,开始广聘名师,实行民主治校,而且还建立了我国工程教育史上有重要意义的清华工学院。

1937年,“七七”事变之后,北平很不安全,北京大学,清华大学,天津南开大学纷纷南迁长沙,后又转到云南昆明组建临时“西南联合大学”,抗日战争持续八年,西南联大持续了八年,当时条件非常艰苦,是出人才最多的时期之一。

西南联大汇各校菁华,以刚毅坚卓维系中华教育命脉,在此精神的激励下,培养了如诺贝尔获奖者杨振宁、李振道,两弹元勋邓稼先,文学家闻一多、朱自清等名人。

抗战胜利以后,1952年,全国高校院系调整,清华大学响应国家号召,调出农、文、理、法等学科。

纷纷组建海淀区学院路上的八大院校,如北航、北医、地大、北科、农大、矿大等。

中式园林案例分析苏州的留园作为中国四大名园之一,它在园林空间素质、建筑布局、叠石理水、植物配置等园林构成上的处理都代表了江南园林艺术的精华。

留园紧邻于邸宅之后,分为西、中、东三区。

三区备具特色;西区以山景为主,中区以山、水兼长。

东区以建筑取胜。

如今。

西区已较荒疏,中区和东区则为全园之精华所在。

下面从园林的四个特别分别论述:一、本于自然、高于自然如翔如舞,如伏如蹚;秀逾灵璧,巧夺平泉。

自然风景以山、水为地貌基础,以植被作装点。

山、水、植物乃是构成自然风景的基本要素,当然也是风景式园林的构景要素。

但中国古典园林绝非一般地利用或者简单地摹仿这些构景要素的原始状态。

而是有意识地加以改造、调整、加工、剪裁,从而表现一个精练概括的自然、典型化的自然。

这就是中国古典园林的一个最主要的特点一-本与自然而又高于自然,这个特点在人工山水园的筑山、理水、植物配置方面表现得出。

本于自然、高于自然是中国古典园林创作的主旨,目的在于求得一个概括、精练、典型的而又不失其自然生态的山水环境。

这样的创作又必需合乎自然之理。

方能获致天成之趣。

否则就不免流十矫揉造作,犹如买椟还珠、徒具抽象的躯壳而失却风景园林的灵魂止从假山尤其是山石的堆叠章法和构图经营上,既能看到天然山岳构成规律的概括、提练,也能看到诸如“布山形、取峦向、分石脉”、“主峰最宜高耸,客山须是奔趋”等山水画理的表现,乃至某些笔墨技法和皴法、矾头、点苔等的具体摹拟。

可以说,叠山艺术把借鉴于山水画的“外师造化、中得心源”的写意方法在三度空间的情况下发挥到了极致。

它既是园林里面复现大自然的重要手段,也是造园之因画成景的主要内容。

二、建筑美与自然美的融糅东区的西部仅占全国面积的二十分之一左右,却是园内建筑物集中、建筑密度最高的地方。

这部分的规划,利用灵活多变的院落空间创造出一个安静恬适、仿佛深邃无穷的园林建筑环境。

满足了园主人以文会友、多样性的园居生活的功能要求。

建筑物一共五幢分别结合游廊、墙垣再分划为三个小区:五峰仙馆、鹤所一区与还我读书处一区采取有中轴线但非对称均齐的布局:揖峰轩、石林小屋一区采取既无中轴线又非对称均齐的自由布局。

中西方传统园林设计风格解析园林是人类在改造和利用自然过程中,以营造理想生活环境为目的所应用的美学认识和思维的集中体现。

在悠久的文化发展过程中,中西方的园林因不同的历史背景、不同的文化传统而形成了迥异的风格。

一、不同的自然观中西方对待自然的态度是截然不同的。

西方人善于征服自然、改造自然,积极进取,他们在与自然的抗争中获得快感和乐趣,并且认为这是一种文明的进步;而中国是追求人与自然的和谐共处。

因此,不同的自然观在造园艺术上地体现出风格迥异的特点。

中国自古地大物博,建筑艺术源远流长。

不同地域和民族其建筑艺术风格等各有差异,但其传统建筑的组群布局、空间、结构、建筑材料及装饰艺术等方面却有着共同的特点。

西方园林所体现的是人工美,布局对称、规则、严谨,从而呈现出一种几何图案美,从现象看西方造园主要是立足于用人工方法改变其自然状态。

西方园林注重外在几何秩序的形式美感,同时,更注重外在几何秩序的功能性,以人为本,例如很早就有了功能明确的剧场、庭架、迷园、泳池等户外娱乐场所,充分体现了一切为人服务的观点。

二、中国传统园林设计风格分析(一)皇家园林经康熙、雍正、乾隆三朝的建设,历时近百年,在北京西北郊建成了香山静宜园、玉泉山静明园、万寿山清漪园、畅春园、圆明园共计五座皇家园林,统称为“三山五园”。

与这几座大园同时建造的还有一批专门赐给皇子、皇亲的小型赐园,例如圆明园附近的熙春园、勺园、朗润园等,使北京西北郊出现了一个迄今世界上最庞大的皇家园林区,它们表现了中国古代造园艺术的最高成就。

这些皇家园林其特点主要有:1、规模大。

2、帝王苑囿的建筑布局与形式除宫室部分较工整严谨外,其他多较活泼,随意布局建筑式样多变,与地形结合紧密,建筑体量比较小巧素雅,常不用斗拱,但同私家园林相比,又显得堂皇壮丽。

苑中的中心建筑,为了与空间相称,体量尺度都很高大。

3、帝王苑囿主要依靠堆土来形成山丘涧壑的地形起伏,再适当点缀山石,形成真山与假山相结合的方式。