芯片毛细管电泳技术

- 格式:ppt

- 大小:1.76 MB

- 文档页数:22

毛细管电泳与微流控芯片原理·仪器·药物分析中应用陈缵光中山大学药学院Prof Chen Zuan-guang,PhD Tel:135****9017****************药物分析前沿技术人类基因组计划的提前完成,毛细管电泳技术起了至关重要的作用。

毛细管电泳经过二十年的发展,理论、方法、仪器已比较完善,在各学科领域得到了广泛应用。

被认为是二十世纪九十年代最重要的分析方法之一。

微流控芯片技术,将采样、预处理、加试剂、反应、分离、检测等集成在微芯片上进行,具有分析速度快、信息量大、试剂消耗量少、污染少、进样量少、操作费用低、仪器体积小等特点。

目前的微流控芯片,主要为芯片毛细管电泳。

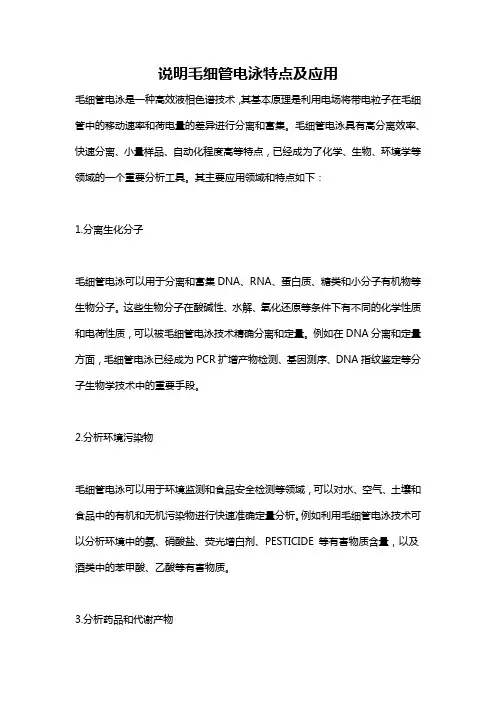

前言主要内容毛细管电泳4321原理仪器在药物分析中的应用在临床化学中的应用2仪器3在药物分析中的应用4在临床化学中的应用1原理微流控芯片Capillary Electrophoresis (CE )指以高压电场为驱动力,以毛细管为分离通道,依据样品中各组分之间淌度和分配行为等差异而实现高效、快速分离的一种电泳新技术。

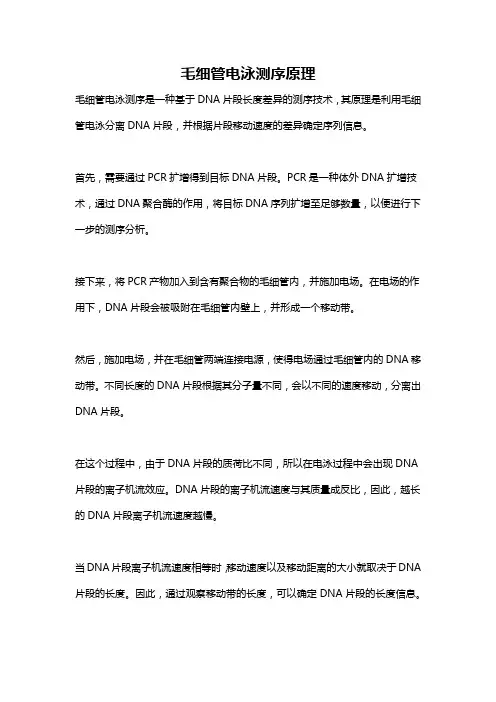

毛细管电泳方法特点●高效柱效几十万至上千万理论板数/米●快速分析时间不超过30分钟●微量进样微升级,消耗纳升级●应用广无机、有机离子、生物大分子至整个细胞●自动化计算机程序化控制●成本低、污染少运行的缓冲溶液仅几毫升HV 高压电源( 0–30kV); C 毛细管; E 缓冲液槽; Pt 铂电极; D 检测器; S 样品; DA 数据采集系统一个高压源一根毛细管一个检测器两个缓冲液瓶一台计算机Signal sourceDetectorSignal基本装置主要内容毛细管电泳4321原理仪器在药物分析中的应用在临床化学中的应用2仪器3在药物分析中的应用4在临床化学中的应用1原理微流控芯片pH>2.5的碱性或弱酸性的溶液中,毛细管内表面Si-OH 基电离而带负电荷,固-液介面形成双电层, 溶液表面带正电1毛细管电泳原理在电场作用下,溶液表面正电荷带动溶液整体移动, 形成电渗流-----------------------------电渗(electroosmotic )液体相对于带电的管壁移动的现象。

毛细管电泳技术在基因分析中的应用研究前言近年来,科学技术的发展迅猛,其中毛细管电泳技术在基因分析方面的应用日益广泛。

毛细管电泳技术以其高灵敏度、高分辨率、高效能和适用于多样化样品等特点,在DNA测序、基因检测等方面表现出色,成为基因分析研究的重要手段之一。

一、毛细管电泳技术概述毛细管电泳技术是将分离物从毛细管的一端注入,经过电场的作用沿毛细管内壁移动,最终在另一端分离出来的技术。

毛细管电泳技术包括手性毛细管电泳、凝胶毛细管电泳、开放式毛细管电泳、可逆微波加热毛细管电泳等多种方法。

在基因分析方面,凝胶毛细管电泳是比较常见的一种方法,主要通过毛细管内填入凝胶或聚丙烯酰胺等凝胶物质作为固定相来进行分析。

二、毛细管电泳技术在DNA测序中的应用DNA测序是分子生物学中重要的技术,毛细管电泳技术对其有重要的促进作用。

毛细管电泳技术分离范围宽、分辨率高,还可以进行自动化操作。

使用垂直毛细管电泳仪进行DNA测序,可以使多少达到每日3万个样品。

其主要优点是可以通过电泳移动时间确定DNA序列,并且可以自动化进行操作,提高了工作效率和准确度。

三、毛细管电泳技术在基因检测中的应用毛细管电泳技术在基因检测方面的应用非常广泛,其检测方法简便、鉴定准确、速度快等特点受到广泛关注。

在基因检测方面,毛细管电泳技术的应用范围很广,在遗传病、肿瘤基因、传染病等方面都可使用。

常见的应用包括RFLP法、SSCP法、PCR-SSCP法、PCR-RFLP法等等,还可以结合DNA芯片技术实现高通量检测。

四、毛细管电泳技术在其他领域中的应用毛细管电泳技术不仅在基因分析领域中有广泛应用,也被应用在药物代谢学、生物化学、环境科学等领域。

例如毛细管电泳技术可以用于药物分析中的手性分离、环境监测中的污染物检测、食品安全领域中的食品检测等。

结语毛细管电泳技术在基因分析中的应用是当今生命科学领域研究的重要手段之一。

毛细管电泳技术具有高灵敏度、高分辨率、高效能及适用于多样化样品等特点,使之成为当前研究中的一项重要工具。

说明毛细管电泳特点及应用

毛细管电泳是一种高效液相色谱技术,其基本原理是利用电场将带电粒子在毛细管中的移动速率和荷电量的差异进行分离和富集。

毛细管电泳具有高分离效率、快速分离、小量样品、自动化程度高等特点,已经成为了化学、生物、环境学等领域的一个重要分析工具。

其主要应用领域和特点如下:

1.分离生化分子

毛细管电泳可以用于分离和富集DNA、RNA、蛋白质、糖类和小分子有机物等生物分子。

这些生物分子在酸碱性、水解、氧化还原等条件下有不同的化学性质和电荷性质,可以被毛细管电泳技术精确分离和定量。

例如在DNA分离和定量方面,毛细管电泳已经成为PCR扩增产物检测、基因测序、DNA指纹鉴定等分子生物学技术中的重要手段。

2.分析环境污染物

毛细管电泳可以用于环境监测和食品安全检测等领域,可以对水、空气、土壤和食品中的有机和无机污染物进行快速准确定量分析。

例如利用毛细管电泳技术可以分析环境中的氨、硝酸盐、荧光增白剂、PESTICIDE 等有害物质含量,以及酒类中的苯甲酸、乙酸等有害物质。

3.分析药品和代谢产物

毛细管电泳可以快速、灵敏地分离和鉴定药品和代谢产物,具有药动学和毒理学研究的重要意义。

毛细管电泳技术节省反应时间,减少实验操作时间,可对液-液、液-固、固-液等反应进行分离和分析,得到精确的数据和结果。

如利用毛细管电泳技术,可以分析身体内的有机酸、氨基酸、代谢产物等物质。

总之,毛细管电泳技术在化学分析和生物分析中均有广泛应用,且已成为学术研究和工业生产的一种重要分离分析手段。

毛细管电泳测序原理毛细管电泳测序是一种基于DNA片段长度差异的测序技术,其原理是利用毛细管电泳分离DNA片段,并根据片段移动速度的差异确定序列信息。

首先,需要通过PCR扩增得到目标DNA片段。

PCR是一种体外DNA扩增技术,通过DNA聚合酶的作用,将目标DNA序列扩增至足够数量,以便进行下一步的测序分析。

接下来,将PCR产物加入到含有聚合物的毛细管内,并施加电场。

在电场的作用下,DNA片段会被吸附在毛细管内壁上,并形成一个移动带。

然后,施加电场,并在毛细管两端连接电源,使得电场通过毛细管内的DNA移动带。

不同长度的DNA片段根据其分子量不同,会以不同的速度移动,分离出DNA片段。

在这个过程中,由于DNA片段的质荷比不同,所以在电泳过程中会出现DNA 片段的离子机流效应。

DNA片段的离子机流速度与其质量成反比,因此,越长的DNA片段离子机流速度越慢。

当DNA片段离子机流速度相等时,移动速度以及移动距离的大小就取决于DNA 片段的长度。

因此,通过观察移动带的长度,可以确定DNA片段的长度信息。

为了准确测序,通常还需要将目标DNA分成四份,并分别加入四种带有荧光标记的特异性引物。

这些引物会与目标DNA片段互补配对,并在DNA扩增过程中,序列确定位置为反应产物的末端,引物上的荧光标记用于定位。

接下来,将四种标记的引物混合加入PCR反应混合液中,并进行PCR扩增。

在扩增过程中,引物会进行无模板扩增,因此会得到四种不同长度的扩增产物。

随后,将PCR产物经过毛细管电泳分离,根据DNA片段长度的差异,可以将这些扩增产物分离开来,并观察每一带的荧光信号的顺序。

通过分析荧光信号的顺序,可以得到DNA序列的信息。

由于每一个碱基都分别用不同的荧光色标标记,因此可以通过观察荧光信号的顺序获取DNA序列。

毛细管电泳测序的优点是测序速度快、准确度高,可以同时进行多个样品的测序。

毛细管电泳测序仪器相对简单,操作方便,适用于中小型实验室。

毛细管电泳的原理毛细管电泳(Capillary Electrophoresis, CE)是一种基于电泳原理的分离和分析技术,它利用毛细管内的电场和电泳迁移来分离和检测样品中的化合物。

毛细管电泳具有分离效率高、分析速度快、样品消耗少、操作简便等优点,因此在生物医药、环境监测、食品安全等领域得到了广泛应用。

首先,毛细管电泳的原理是基于电泳现象。

电泳是指在电场作用下,带电粒子(如离子、蛋白质、核酸等)在溶液中移动的现象。

而毛细管电泳则是在毛细管内部施加电场,利用带电粒子在电场作用下的迁移速度差异来实现分离。

毛细管电泳的分离原理主要包括迁移速度差异、电荷差异和尺寸差异三个方面。

其次,毛细管电泳的迁移速度差异是实现分离的基础。

在电场作用下,带电粒子在溶液中移动的速度与其电荷大小和形状有关。

不同的化合物由于具有不同的电荷和形状特性,因此在电场作用下会有不同的迁移速度,从而实现了化合物的分离。

此外,毛细管电泳还利用了化合物的电荷差异进行分离。

化合物在溶液中可以带正电荷、负电荷或无电荷,这取决于化合物的pH和它的pKa值。

在毛细管电泳中,可以通过调节溶液的pH值来改变化合物的电荷状态,从而实现对化合物的选择性分离。

另外,化合物的尺寸差异也是毛细管电泳分离的重要因素。

在毛细管内部,较小的化合物在电场作用下会有更快的迁移速度,而较大的化合物则会有较慢的迁移速度,从而实现了不同尺寸化合物的分离。

总的来说,毛细管电泳是一种基于电泳原理的分离和分析技术,它利用化合物在电场作用下的迁移速度差异、电荷差异和尺寸差异来实现分离。

毛细管电泳具有分离效率高、分析速度快、样品消耗少、操作简便等优点,因此在生物医药、环境监测、食品安全等领域得到了广泛应用。

希望通过本文的介绍,读者能对毛细管电泳的原理有一个更加清晰的认识。

毛细管电泳分析技术的发展毛细管电泳(Capillary Electrophoresis,CE)是一种高效、高分辨率的色谱技术,在药物、食品、环境、疾病等领域具有广泛的应用。

随着科学技术的发展,毛细管电泳分析技术也不断发展,并逐步成为一种主流的分析技术。

毛细管电泳分析技术的原理是基于不同物质在电场中的迁移速率不同,通过控制电场强度和电荷数目等条件,把样品中的各组分分离出来,以便进行定性和定量分析。

与传统的色谱分析技术相比,毛细管电泳分析技术具有分析速度快、分离效率高、分析重复性好、试剂用量少等优点。

毛细管电泳分析技术的发展可以分为三个阶段。

第一阶段是20世纪70年代至80年代初,毛细管电泳分析技术被作为一种新兴的分析方法被引入。

这个时期的毛细管电泳分析仪器比较原始,不够精密,使用范围也相对狭窄。

第二阶段是80年代中期至90年代中期,毛细管电泳分析技术逐渐得到了广泛应用,同时也出现了一些技术上的突破,例如:深色物质的检测、自动进样、联用检测等。

第三阶段是90年代末至今,毛细管电泳分析技术融入了一些新技术和新思路,如微芯片技术、基于液相金属定量质谱技术的毛细管电泳、光电子束刻录技术等。

这些新技术和思路的出现,极大的丰富了毛细管电泳分析技术的应用范围和性能。

毛细管电泳分析技术主要包括毛细管区带电泳(Capillary Zone Electrophoresis,CZE)、毛细管等温电泳(Capillary Isoelectric Focusing,CIEF)、毛细管电泳色谱(Capillary Electrophoresis Chromatography,CEC)等。

其中,毛细管区带电泳是最基本的毛细管电泳技术,其在化学、生物等领域的应用都很广泛。

毛细管等温电泳常常用于蛋白质和多肽的分离和分析。

毛细管电泳色谱是融合了毛细管电泳和液相色谱的分析技术,其与现代分析科学的研究方向高度契合,是目前发展最为迅速的毛细管电泳技术之一。

毛细管电泳的基本原理及应用毛细管电泳的基本原理是基于电荷迁移。

在毛细管电泳中使用的耦合电场包括静电势差和电导度差导致的静电势差。

当在电解质溶液中施加电场时,离子在电场力的作用下向相反电极迁移。

带电分子在毛细管中施加电压时也会受到电场力的作用。

有两种类型的电流在毛细管中流动:电场导电电流和电渗流(溶液流动时由于带电分子迁移而形成的电流)。

通过控制电压差和溶液流动,可以实现化合物的分离和测量。

1.离子交换毛细管电泳(IEC):通过溶液中带电离子与毛细管壁或固定相之间的电荷相互作用来实现分离。

2.凝胶毛细管电泳(GCE):使用凝胶作为分离介质以实现不同化合物的分离。

凝胶中的通道大小可调整以适应不同大小的分子。

3.毛细管等电点聚焦电泳(CIEF):根据化合物的等电点来实现分离。

通过调整溶液的pH值,可以控制每种化合物的等电点。

4.毛细管毛细管电泳(CZE):根据化合物在毛细管中的迁移速率差异来实现分离。

该方法广泛用于分析药品、蛋白质和核酸等生物分子。

1.快速分离:毛细管电泳在分析过程中常常可以几分钟内完成。

这种快速性使得该技术在高通量分析中非常有用。

2.高效分离:由于毛细管内直径小,特别是凝胶电泳中,化合物可以在短时间内得到高效的分离。

这使得毛细管电泳对于研究复杂样品或混合物的分析非常有用。

3.低样品消耗:毛细管电泳只需极少量的样品,通常在微升到纳升级别。

这使得它成为高灵敏度分析的理想选择。

4.高选择性:通过适当选择电解质的类型和浓度,可以调节样品在毛细管中的迁移速度,从而实现高度选择性的分析。

毛细管电泳在生物医学、环境监测、食品安全和制药等领域有广泛的应用。

例如,它可用于分析血液中的蛋白质和核酸,以帮助诊断疾病;还可用于分析水中的有毒化合物和污染物;另外,它还能帮助制药行业监测药品的质量和纯度。

总而言之,毛细管电泳通过其分离速度快、分辨率高和样品消耗少等优点,在化学和生物学分析中发挥着重要作用。

毛细管电泳技术的研究进展摘要:本文介绍了毛细管电泳法近几年的研究进展。

详细的介绍了毛细管电泳法的原理和分离模式,详细的综述了毛细管电泳法的分析应用,并对这一技术的发展前景作出展望。

引用文献24篇。

关键词:毛细管电泳;应用进展;综述1.毛细管电泳简介毛细管电泳(CE)的基本原理是根据在高压电场作用下离子迁移的速度不同对组分进行分离和分析,它是以两个电解槽和与之相连的毛细管为分离通道,由于C E 所用的石英毛细管柱在pH >3 的情况下,其内表面带负电,和缓冲溶液接触时形成一双电层,在高压电场的作用下,双电层中的水合阳离子引起流体整体地朝向负极方向移动形成电渗流(E O F)同时,在缓冲溶液中,带电离子在电场的作用下,以不同的速度向其所带电荷极性相反方向移动,形成电泳。

粒子在毛细管内缓冲液中的迁移速度等于电泳和 E O F 两种速度的矢量和。

正离子的电泳运动方向与 E O F 方向一致,因此最先流出;中性粒子的电泳速度为零,因此其迁移速度相当于 E O F 速度;负离子的电泳运动方向和 E O F 方向相反,但因为 E O F 速度一般大于电泳速度,因此它将在中性粒子之后流出,从而各种粒子迁移速度不同而实现分离。

C E 具有高效(每米理论塔板数为几十万,高者可达10^6)、快速(一般分析时间只需几十秒至三十分钟)、进样体积小(只需纳升级)、分析对象广(小到无机离子,大到整个细胞)、易于自动化、操作简便、溶剂消耗少、实验成本低和环境污染小等优点正因为C E 如此诱人的优点,使它在短短的二十几年中,特别是最近这几年中,受到分离科学家的极大关注,成为生物化学和分析化学中最受瞩目,发展最快的一种分离技术。

2.毛细管电泳的分离模式经典的毛细管分离模式有毛细管区带电泳(CZE)、毛细管胶束电动色谱(MECC)、毛细管凝胶电泳(CGE)等;目前新建立的分离模式和联用技术有阵列毛细管电泳(CAE),亲和毛细管电泳技术(ACE),芯片毛细管电泳(CCF),非水毛细管电泳技术(NACE)。

毛细管电泳在药物分析中的应用随着药物研发和制造的进一步发展,药物分析成为保证药物质量和安全性的重要环节之一。

毛细管电泳作为一种高效、快速、高灵敏度的分析技术,逐渐应用于药物分析领域。

本文将介绍毛细管电泳在药物分析中的应用,并探讨其在药物分析中的优势和挑战。

一、毛细管电泳的原理和基本步骤毛细管电泳是利用电流作用下的毛细管中离子迁移行为实现分离的一种分析方法。

它基于毛细管中的电动流动理论,通过施加电场将药物样品带到具有特定填充物的毛细管中进行分离。

毛细管电泳的基本步骤包括:样品进样、电泳分离、检测和数据处理等。

二、毛细管电泳在药物分析中的优势1. 高分离效率:毛细管电泳具有很高的分离效率,能够有效地将复杂的药物样品分离,提高分析的准确性。

2. 速度快:毛细管电泳是一种快速分析技术,通常只需几分钟到几十分钟就可完成分析,大大缩短了分析时间。

3. 灵敏度高:毛细管电泳具有很高的灵敏度,能够检测到微量的药物成分,对于药物分析中需要极低浓度检测的情况非常有优势。

4. 样品消耗少:毛细管电泳的样品消耗非常小,对于宝贵的药物样品的分析非常适用。

5. 环境友好:毛细管电泳是一种无或少有有机溶剂的分析技术,相对于传统的高效液相色谱等技术,对环境的影响更小。

三、毛细管电泳在药物分析中的应用1. 药物成分分析:毛细管电泳可用于药物成分的分析和检测,如对药物中各种成分进行定性和定量分析。

2. 药物质量评价:毛细管电泳可用于药物质量评价,对于分析药物的纯度、杂质等方面具有重要作用。

3. 药物代谢研究:毛细管电泳能够对药物代谢产物进行分析,深入研究药物在体内的转化过程和代谢途径,为药代动力学和药效学提供有力支持。

4. 生物样品分析:毛细管电泳可用于生物样品(如血液、尿液等)中药物的定性和定量分析,为生物体内药物浓度和代谢过程的研究提供便利。

5. 法药品质控制:毛细管电泳在药品质控中的应用越来越广泛,能够对药物中的活性成分进行分析和监测,保证药物的质量和安全性。

芯片式薄层电解池毛细管电泳联用技术研究作者:茹立军李文有来源:《科技传播》2013年第16期摘要为了能够实现反应物快速转化以及在线分离检测复杂电极产物,满足复杂电化学反应学科的研究需求,本文设计了一种芯片式薄层电解池毛细管电泳联用装置。

该装置的研制成功将为芯片实验室混合反应单元增加一个“电化学反应”成员,不仅开拓了芯片实验室以及毛细管电泳技术的应用范畴,还强有力的推动了复杂有机电化学反应机理以及动力学相关应用的发展。

关键词薄层电解池;电泳;联用技术中图分类号O646 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)97-0120-02毛细管电泳技术发展至今已经走过了几个世纪,早在1981年,就已经有研究人员使用75pm熔融石英毛细管作为分离通道,将氨基酸进行了快速、高效的分离,此外还根据色谱理论对毛细管区带点臃肿所出现的谱带分散过程进行了系统的解释,形成了现代毛细管电泳。

毛细管凝胶电泳以及毛细管等电聚焦法是由Hjerten在1983~1985三年间先后提出的,这两种方法对于分辨效率的提高起着非常关键的作用,同时也实现了自动化操作。

下面在介绍几种重要的毛细管电泳分离模式:1)毛细管区带电泳毛细管电泳使用最为广泛的就是该分离模式,它是根据不同荷质比的组分在充满电解质溶液的毛细管中,在电场作用下所形成的淌度不同而实现分离的。

这种分离模式虽然适用性很大,但是该模式不能够用于中性物质的分离。

因为中性物质的淌度差为零,不满足该分离模式的分离原理。

2)毛细管凝胶电泳法该分离模式是毛细管电泳中分离效率最高的。

想毛细管中注入粘度大且抗对流的凝胶后,可以进一步的降低溶质扩散程度,把谱带的展宽限制在一定范围内。

这样就可以得到一个非常尖锐的峰型,而且所形成的住效也极高。

此外,由于凝胶的存在,溶质在毛细管壁上的吸附也将得到一定的控制,可以进一步的减少电渗流。

该分离模式最大的缺点就在于柱制备较为困难,而且使用寿命较短。